-

イベント中止情報

新型コロナの影響によるイベントの中止情報です。

10月18日に予定されていた、第32回南箕輪村駅伝競走大会は中止となりました。

11月に予定されていた村民文化祭は中止となりました。

-

大泉の住民 まんど作り

南箕輪村大泉の住民有志でつくる「大泉まんどの会」のメンバーと南箕輪小学校の児童・保護者は8日、お盆に行う迎えまんどのまんどを作りました。

この日は、大和泉神社にまんどの会のメンバーや南箕輪小の児童・保護者ら40人が集まり、お盆で振るまんどを作りました。

使った麦のワラは、6月上旬に刈り取ったものです。

子どもたちは、会のメンバーに教わりながらワラをなっていました。

今年は新型コロナウイルスの影響で13日の迎えまんどのみ行うということです。 -

園児に「スイートコーン」プレゼント

南箕輪村の西部保育園の年長の園児は5日、村内でとれたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

5日は園児37人がリズム室に集まり、南箕輪村営農センターからプレゼントされたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

営農センターでは地産地消の推進を目的に、10年以上前から毎年村内の全保育園に村の農産物をプレゼントしています。

スイートコーンは農事組合法人まっくん野菜家が栽培したもので、村内6つの園におよそ500本を贈りました。

営農センターでは「村の野菜を食べて地元には美味しいものがたくさんあることを知ってもらいたい」と話していました。

スイートコーンは茹でておやつの時間に味わったということです。

秋にはりんごが届けられるということです。

-

森林づくり上伊那地域会議

長野県森林づくり県民税を活用した事業について評価する、森林づくり上伊那地域会議が7月17日に、南箕輪村の大芝高原みんなの森で開かれました。

この日は、委員ら10人が、森林税が使われている事例として、みんなの森を視察しました。

みんなの森では、アカマツを松くい虫被害から守るための、幹への薬剤注入などに森林税が活用されています。

この日は、昨年度の事業について実績報告がされました。

昨年度森林税を活用した上伊那全体の事業費は、1,600万円でした。

このうち、伊那市は松くい虫の被害を受けた木の処理で、事業費は313万円でした。

箕輪町は、松くい虫被害の木をベンチや机に加工する事業に115万円、南箕輪村は地域産材製品の購入に77万円でした。

事業の検証と評価について、伊那市は事業を継続、箕輪町と南箕輪村は、事業内容を見直して継続としています。 -

南信工科短大でスワニーが授業

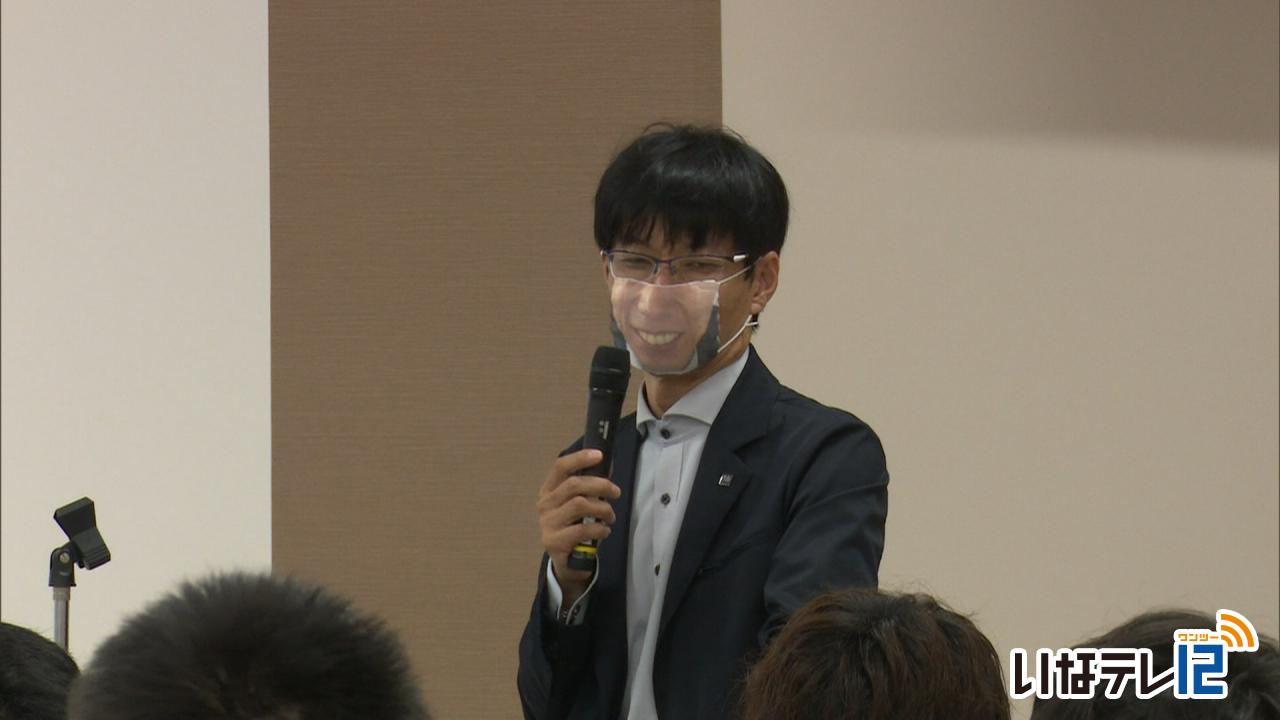

伊那市富県で製品設計開発を行っている有限会社スワニーの橋爪良博社長が7月17日に、南箕輪村の南信工科短期大学校を訪れ、出前授業をしました。

この日は、南信工科短大の電気・機械学科の2年生が橋爪社長から話を聞きました。

出前授業は、南信工科短大の2年生を対象に4年前から開かれているものです。

地元企業でつくる南信工科短大振興会がスワニーに協力を呼び掛け、毎年授業を行っています。

橋爪社長は、ものづくりに対する考えとして「失敗することでチャンスが生まれる」と学生たちに話していました。

2年生は今後、スワニーでも使われている、3Dプリンターを使った樹脂の型の製作などの実習をすることになっています。

-

鳳仙花でサボテンの花咲く

南箕輪村北殿の喫茶店「鳳仙花」の店先でサボテンの花が咲きました。

鳳仙花によりますと、サボテンの花は毎年この時期に咲くということです。

花は、薄いピンク色をしていて、1日で枯れてしまうということです。

-

南箕輪村で新たに60代女性感染確認 県内全体では6人

長野県は、1日、新たに南箕輪村の60代女性1人を含む、6人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと発表しました。

感染が確認されたのは、南箕輪村の60代女性、軽井沢町の20代の女性、中野市の10代女子中学生、中野市50代女性、上田市の50代女性、上田市の50代男性の6人です。

南箕輪村の60代女性は、自営業で、先月26日に感染が確認された南箕輪村の医療従事者の30代男性の母親です。

男性の感染が確認された翌日の27日に濃厚接触者として検査し陰性とされましたが、その後喉の痛みが出現したため再び検査を行ったところ、昨日陽性と判明しました。

この60代女性の濃厚接触者は家族4人で、そのほかの接触については調査中だとしています。

なお、1日午前11時現在、長野県で新型コロナウイルスへの感染が確認されたのは111人となっています。

-

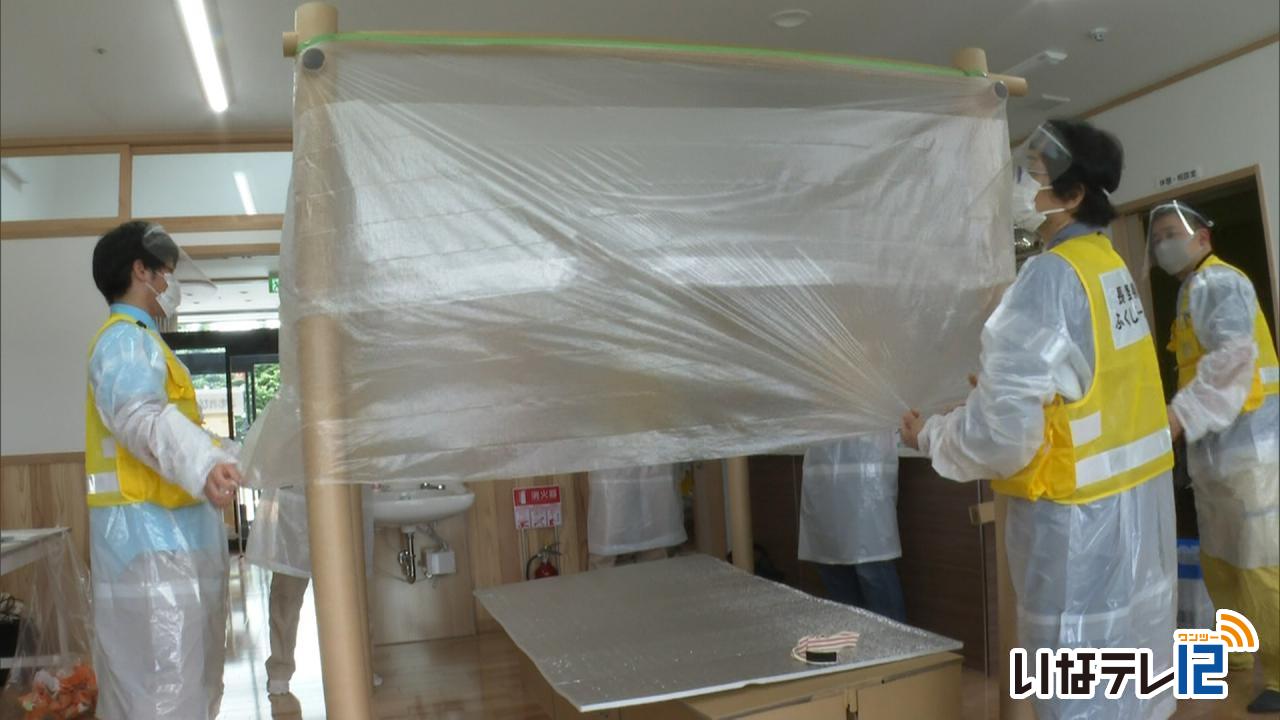

福祉避難所開設訓練

新型コロナウイルス感染防止も含めた災害時の高齢者や障がい者などの避難について考える研修会が30日、南箕輪村の生涯活躍交流センターこもれびの家で開かれました。

研修会には、県内の福祉関係者およそ40人が参加しました。

研修会では、新型コロナウイルス感染防止のための防護服とフェイスシールドを着用しました。

避難所の開設訓練では、広さおよそ20畳の空間に段ボールベッド2つとパーテーションを組み立てました。

段ボールベッドの周りに目隠しを立てて、新型コロナ感染防止対策やプライベートを守るようになっています。

一般の避難所とは違い、車いすを使う人や素早く移動ができない人がいる想定で、部屋の導線を考えながら配置しました。

この研修会は、長野県社会福祉協議会が事務局となっている「長野県災害福祉広域支援ネットワーク」が行ったものです。

ネットワークにはふくしチームがあり、現在社会福祉士やケアマネジャーなど福祉の専門職で働く人およそ130人が登録しています。

登録者の中には去年の台風19号豪雨災害の時に、実際に長野市の福祉避難所で活動した人もいるということです。

長野県災害福祉広域支援ネットワークでは今後、県内4地区での研修の開催も検討しているということです。 -

南箕輪村独自 教育関連ガイドラインを策定

2人の感染が確認された南箕輪村は、30日新型コロナ対策本部会議を開き、感染予防対策を徹底することなどを確認しました。

本部会議は冒頭のみ公開され、唐木一直村長は、「新型コロナと社会経済活動の両立のためには、徹底した予防対策が必要だ。最前線で活動する職員には、より慎重な行動が求められる。緊張感をもって対応しなければならない」とあいさつしました。

また、南箕輪村は、保育園児や小中学生の感染に関係する対応について独自のガイドラインを定めました。

ガイドラインは、職員や保護者の対応の指針となるもので、新型コロナウイルスへの感染が疑われた場合や、PCR検査を受けることになった場合など、段階によってどのような対応をとればよいかが示されています。

南箕輪村教育委員会では、「保育園や学校が急に休みになる場合もある。ガイドラインを確認して、どのような対応を取ればいいか事前の心構えをお願いしたい」としています。

-

火曜の朝市 8月4日から開催

南箕輪村の大芝高原味工房で、地元の生産者が農産物を販売する「火曜の朝市」が8月4日(火)から毎週火曜日に開かれます。

28日は大芝高原味工房に出店者らが集まり打ち合わせをしました。

火曜の朝市は、南箕輪村の地域おこし協力隊の小松朋世さんが企画しました。

先月村が「気候非常事態宣言」を宣言したことを受け、環境に配慮した農業や活動を行っている生産者の販売の場を設けるとともに、活気のある地域コミュニティを作ろうというものです。

初回は8月4日(火)で、南箕輪村の他、辰野町・箕輪町の農家や加工業者、5団体が出店する予定です。

火曜の朝市は毎週火曜日の午前9時から正午頃まで大芝高原味工房で開かれます。

-

長野県 新たに6人感染確認

長野県は新たに6人の新型コロナウイルスへの感染確認をきょう発表しました。

松本市の20代男性・公務員、安曇野市20代男性・会社員、小諸市の40代男性・公務員、南箕輪村の30代女性・施設職員、上田市の80代男性・無職、安曇野市の10代男子中学生です。

このうち南箕輪村の30代女性は、先日感染が確認された昭和伊南総合病院に勤務する南箕輪村の30代男性の妻だということです。

-

権兵衛峠道路 一時通行止めに

27日夜に降った雨の影響で、権兵衛トンネルから木曽へ抜けるう回路となっていた塩尻市の県道に土砂が流出し、国道361号権兵衛峠道路は一時通行止めとなりました。

伊那側の国道361号の権兵衛トンネル手前1キロ地点では28日朝から通行止めとなっていました。

木曽建設事務所によりますと、今月7日、雨の影響で木曽側の神谷交差点から姥神トンネル出口の300メートル先の区間で土砂が崩落し、該当する5キロが通行止めとなっていました。

これにより奈良井宿方面へ抜ける県道姥神奈良井線をう回路としていましたが、昨日の雨の影響で県道姥神奈良井線で土砂流出が起き、木曽方面への通行ができなくなっていました。

木曽方面との往来は塩尻・飯田経由の大きなう回が必要となっていましたが、松本建設事務所では、午後5時過ぎに通行止めを解除し、片側交互通行となりました。

また、箕輪町三日町の竜東線でも土砂の流出があり、片側交互通行となっていましたが、28日午後2時半に全面通行可能となりました。

長野地方気象台によりますと28日の夜から29日にかけても上伊那の多いところで1時間に30ミリの激しい雨が降る予想で、土砂災害や河川の増水に警戒を呼び掛けています。

-

南箕輪村の30代男性 濃厚接触者の内訳

県は、26日に新型コロナへの感染が判明した南箕輪村の30代の医療従事者の男性の濃厚接触者の内訳について27日公表しました。

県によりますと、昨日の時点で判明している濃厚接触者は23人で、内訳は同居家族が3人、別居の親族が4人、知人が5人、医療従事者が7人、患者が4人としています。

濃厚接触者については27日から検体を採取しPCR検査を行っているということです。

また濃厚接触ではないが接触の可能性がある人は61人で、医療従事者が21人、患者が38人、知人が2人としています。

-

信大 りんごとぶどうのワイン販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てた、りんごとぶどうを使った2種類のワインの販売が28日から始まりました。

こちらりんごのワイン、「濃厚リンゴワイン」は、375ミリリットル入りで税込み2,000円です。

キャンパス内の果樹園で収穫したふじを絞って冷凍させたあと、溶けだした濃い果汁を使っています。

糖度は28度で、果実そのものの風味が残るワインだということです。

表面のラベルは、森林環境共生学の4年生がデザインしたオリジナルのものです。

濃厚リンゴワインは、166本限定です。

こちらぶどうのワイン「ナイアガラワイン」は、720ミリリットル入りで、税込み1,500円です。

今年で6年目となるナイアガラワインは、糖度18度と、例年より風味や甘みがある出来栄えだということです。

231本限定販売です。

ワインの原料となる、りんごとぶどうは、農学部の植物資源科学コースと動物資源生命科学コースの学生が実習の一環で育てたものです。

ワインはいずれも28日から販売していて、キャンパス内にある生産品販売所で購入できます。 -

上農生が花を中央病院に寄贈

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、花の苗を植えたプランターを伊那中央病院に21日贈りました。

21日は上伊那農業高校生命探究科植物コースの3年生6人が伊那中央病院を訪れ、玄関に花を運びました。

上伊那農業高校は、新型コロナに対応する伊那中央病院を応援しようとプランターを贈ることにしました。

国際ソロプチミスト伊那が苗や土の購入する費用を支援し、21日上農生と一緒に苗を植えたということです。

伊那中央病院の本郷一博院長は「外来の患者さんも花を見て心が和むと思う。とてもありがたいです」と感謝していました。

花は、しばらくの間伊那中央病院の正面玄関に設置されるということです。

-

高校総体代替大会 ソフトテニス競技

新型コロナウイルスの影響で中止となった長野県高校総合体育大会の代替大会 ソフトテニス競技南信大会が19日伊那市の市営センターテニスコートで開かれました。

ソフトテニス競技の代替大会では団体戦男子と団体戦女子が行われました。

個人戦は新型コロナ対策で大会日程を縮小するため、行われませんでした。

1チーム6人から8人で、団体戦男子、団体戦女子ともに7校が出場しました。

1試合につきダブルス3本で、予選リーグと決勝トーナメントで順位を競いました。

この大会で3年生は引退になるということです。

試合の結果、団体戦男子、団体戦女子ともに上伊那農業高校が優勝しました。

-

おもてなしプリンに新商品登場

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」に、新たに経ヶ岳ブループリンと生いちごプリンが加わりました。

経ヶ岳をイメージしたプリンです。

2層構造で、上は経ヶ岳と青空をイメージしたリンゴとゼリーが乗っています。

大芝の湯の原賢三郎さんが、夏の季節に合うようにと企画しました。

一つ380円で、大芝の湯のほか、味工房で販売されています。

また、南殿の農業生産法人いちごの杜の夏いちごを使った、「生いちごプリン」も新たに登場しました。

こちらが生いちごプリンです。

地元産のいちごをPRしようと、いちごの杜の大井敦さんと、大芝の湯の原さんが協力し、1年ほどかけて試作を重ね、完成させたということです。

生いちごプリンは、1つ480円で、土日あわせて40個のみ、数量限定販売です。

大芝の湯と味工房で18日から販売されます。

-

南箕輪村戦没者慰霊祭

日清日露戦争から太平洋戦争で亡くなった人の霊を慰める、南箕輪村戦没者慰霊祭が15日、村公民館慰霊碑の前で行われました。

この日は、新型コロナ対策として、南箕輪村遺族会の山口一男会長、唐木一直村長、村社会福祉協議会の金井健会長のみが参加しました。

慰霊碑を前に戦没者に黙とうをささげ、花を手向けました。

戦没者慰霊祭は、南箕輪村と村社会福祉協議会が毎年この時期に行っています。

南箕輪村では、太平洋戦争などで170人余りの命が失われています。

唐木村長は「戦争の悲惨さと平和の尊さを胸に刻み、次の世代に伝えていかなければならない」と話していました。

村遺族会の山口会長は「今年はコロナの影響で今までと異なり少人数での慰霊祭だが、村と社協の温かい配慮で花を手向けることができた」と感謝していました。

15日現在、村遺族会の会員は51人となっています。 -

大芝荘・大芝の湯 入浴料200円引き

南箕輪村は、新型コロナの影響で利用が減った大芝高原内の入浴施設大芝荘、大芝の湯の平日料金を、15日から200円割り引きします。

村議会全員協議会が13日役場で開かれ、村が概要を説明しました。

村によりますと、新型コロナの影響を受け、入浴客や食堂利用客は休業前と比べ4割から6割程度に留まっているということです。

そこで、利用客の回復を図ろうと、今月15日から12月24日までの平日の入浴料金を200円割り引きし、大人500円を300円に、子ども300円を100円にします。

混雑を避けるため、小中学校が夏休みとなる8月1日~18日は、通常料金となります。

唐木一直村長は、「コロナ前と同じ利用客数に戻すのは難しいと思うが、風呂離れを少しでも防いでいきたい」と話していました。

全員協議会では他に、新型コロナの経済対策の一環として、8月1日から31日までの平日、まっくんバスの利用料を10円にすることが示されました。 -

南原保育園の関係者PCR検査陰性

南箕輪村の南原保育園の関係者が受けていた、新型コロナウイルスのPCR検査は、検査結果が陰性だということが3日、わかりました。

南箕輪村によりますと、3日、検査結果が陰性と判明したということです。

南原保育園は、園の関係者がPCR検査を受けていることが分かったため、2日と3日、臨時休園していました。

検査結果が陰性となったことから、来週6日(月)から通常通り保育を再開するということです。

-

南原保育園 2日間臨時休園

南箕輪村の南原保育園は、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かり、2日と3日の2日間を臨時休園としています。

南箕輪村によりますと、園の関係者が新型コロナウイルスのPCR検査を受けていることが1日に分かったということです。

園児の安全を最優先するため、PCR検査の結果が分かる3日まで、臨時休園としました。

来週月曜日以降の登園については、3日の結果次第で判断するということです。 -

南小4年生 地震を学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は災害について学習をしています。

2日は村役場の職員から、地震への備えについて学びました。

この日は、2組と3組の児童が参加し、体育館で学習会が開かれました。

指導したのは、南箕輪村管理防災係の職員です。

防災マップが班ごとに配布され、子どもたちは学校の位置と、活断層の位置を確認していました。

また、避難所で活用するパーテーションの設営にも挑戦しました。

子どもたちは友達と協力しながら組み立てていました。

4年生は、防災や地震について学習を行っていて、今回、村がどのような取り組みを行っているのかを学ぼうと村役場に協力を呼びかけました。

最後に、子どもたちから「避難所ではだれが食事を作るのか」「どれくらいの震度で避難所を開設するのか」といった質問が出されていました。

南箕輪村の職員は、「自分の身は自分で守ることが大切です。どこに避難すればよいか、何を備えておけばよいかなどを普段から確認しておいてください」と呼びかけていました。

なお、4年生のほかのクラスも、同じ講座を受けました。

-

県SNS新型コロナ情報

新型コロナウイルス対策に関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

新型コロナの影響を受けている県内事業者を応援するため、長野県観光機構の通販サイト NAGANOマルシェ にて、販売価格の3割引で商品が購入できる 「しあわせ信州ふるさと割」 を実施中です。

この機会に是非ご利用下さい。

-

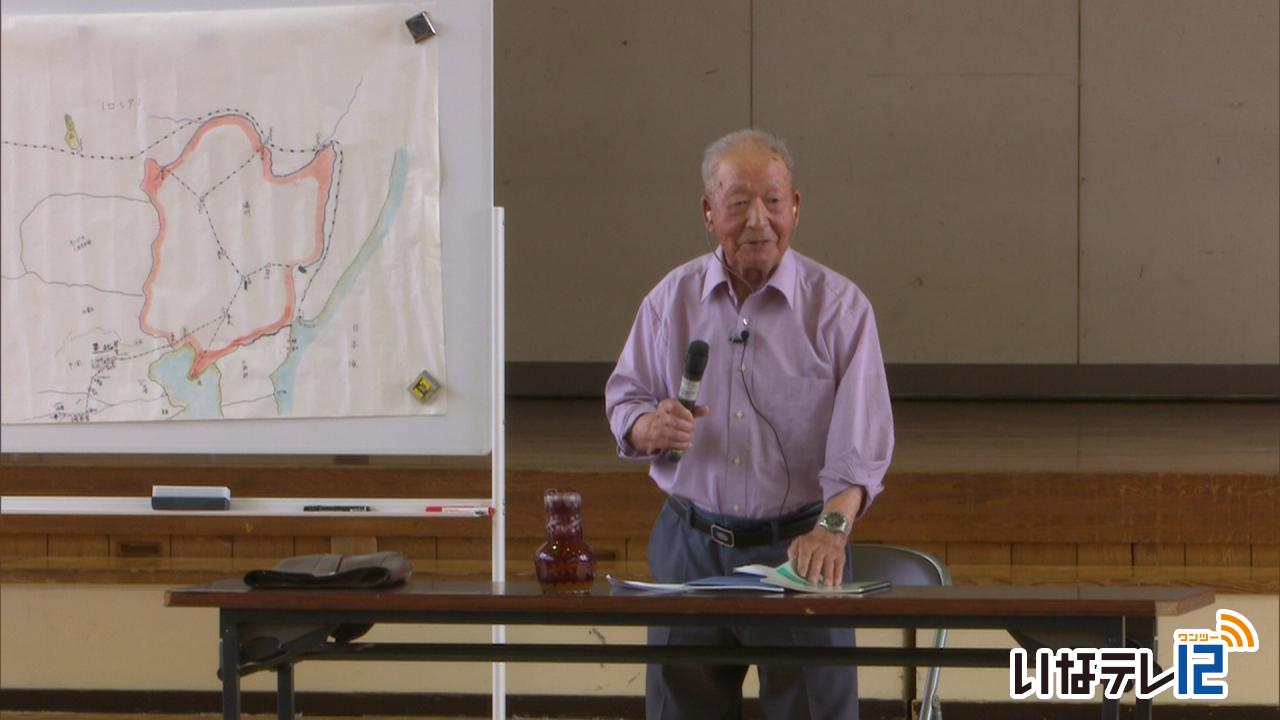

長田伊三男さん 南小児童に戦争体験を伝える

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生は、戦争について学習する授業の一環で、戦時中満州に出兵したりシベリア抑留などを経験した、長田伊三男さん96歳から話を聞きました。

1日は、南箕輪小の4年生およそ140人が、伊那市荒井の長田さんから話を聞きました。

昭和19年1月10日、当時20歳だった長田さんは、徴兵で旧日本軍に入隊し、九州から船で朝鮮・満州へ渡り戦地へ赴いたことを話しました。

また、満州では敵がすぐ近くにいるかもしれないという、市街地での危険な戦闘経験など、児童らに戦争の実体験を説明していました。

その後、終戦を迎えた長田さんは旧ソ連軍の捕虜となり、昭和20年から24年までの4年間、シベリアで石炭の採掘や、荷物の運搬など重労働を強いられたことなど、当時を振り返っていました。

児童らは、長田さんの話を聞きながら、メモをとっていました。

南箕輪小4年生は、国語の授業で戦争体験に関する学習をしていて、今回は、その一環で長田さんから話を聞きました。

南箕輪小では、今後習う歴史の授業につなげていきたいとしています。 -

南信工科短大の特長聞く

ものづくりについての専門知識を学ぶ南箕輪村の長野県南信工科短期大学校のオープンキャンパスが13日行われました。

オープンキャンパスには学生と保護者合わせて14人が訪れました。

参加者は3つの班に分かれて担当者から学校の特長や授業のカリキュラムなどについて説明を聞きました。

実際に授業で使われる機械の説明では学生たちが興味深そうに話しを聞いていました。

南信工科短大は2016年に開校し現在4期生と5期生がものづくりのスペシャリストを目指して学んでいます。

卒業生は1期生から3期生までのおよそ100人で半数ほどが上伊那の製造業に就職しています。

南信工科短大では8月2日と10月3日にもオープンキャンパスを計画しています。

-

いちごの杜が村内保育園にジャム寄贈

南箕輪村南殿の有限会社農業生産法人いちごの杜は、村内の保育園にいちごジャム915個を贈りました。

26日は、保育園を代表して中部保育園で贈呈式が行われ、いちごの杜の大井敦さんが園児にジャムを手渡しました。

ジャムは、いちごの杜が栽培している夏いちご「ゆめごこち」を使ったオリジナル商品です。

去年から商品開発を行い、今年から東京や大阪へ販売することになっていましたが、新型コロナの影響で販売促進のイベントなどがすべて中止となってしまったということです。

そんな中、大井さんはコロナに負けず村内の園児たちに笑顔になってもらおうと考え、ジャムを贈ることにしたということです。

いちごジャムは、村役場を通じて順次、村内の保育園に届けられることになっています。

-

南箕輪村 福祉施設に応援金

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響を受けた高齢者施設や福祉施設を応援しようと、それぞれの施設に応援金20万円を26日、贈りました。

このうち、障がい者の就労訓練を行う事業所モミの木が運営するカフェに、唐木一直村長が訪れ、応援金20万円を代表の前澤啓子さんに手渡しました。

村では、感染防止に注意を払いながら介護や生活支援など福祉の最前線で取り組んでいる施設の活動を支援しようと応援金を贈ることにしました。

唐木村長は、「まだまだ終息が見えない状況だが、これからも、いろんな形で応援していきたい」と話していました。

前澤さんは「コロナの影響で売り上げがほとんどなかった。カフェの運営に活用させていただきたい」と感謝していました。

このカフェでは、従業員が栽培した無農薬野菜を中心としたランチの提供を行っています。

新型コロナの影響で、4月20日から40日間休業し、6月1日から営業を再開しました。

対策として、利用客の検温や向いあって座らないよう席を配置するなどの対応を取っています。

また、手作りマスクの販売なども行っています。

南箕輪村では、26日村内にある16の高齢者施設や福祉施設に応援金を贈ったということです。

-

南信工科短大 課題成果発表

南箕輪村の南信工科短期大学校の2年生は、グループごとに取り組んできた総合課題の成果発表会を24日、学校で開きました。

こちらは、リモコンで操作する草刈り機です。

草刈りと収集が同時にできるもので、農家の作業軽減を図ろうとつくったということです。

工科短大の2年生は、機械・電気の2つの学科の枠を超えた5つのグループをつくり、去年10月から半年にわたり、制作に励んできました。

企画や設計、組み立てなどすべてオリジナルです。

こちらは、段差があっても重い荷物を運べるようにしようと開発した、3輪付きカートです。

ボタンを押すことでセンサーが反応し、3輪で階段の昇り降りをサポートするということです。

大石修治校長は、「学生たちは、身近なことに課題を見つけ、解決しようと取り組んできた。就職したあとも今回の経験を活かしてほしい」と話していました。

この日発表した研究成果は、校内で展示し、オープンキャンパスなどで活用する予定です。 -

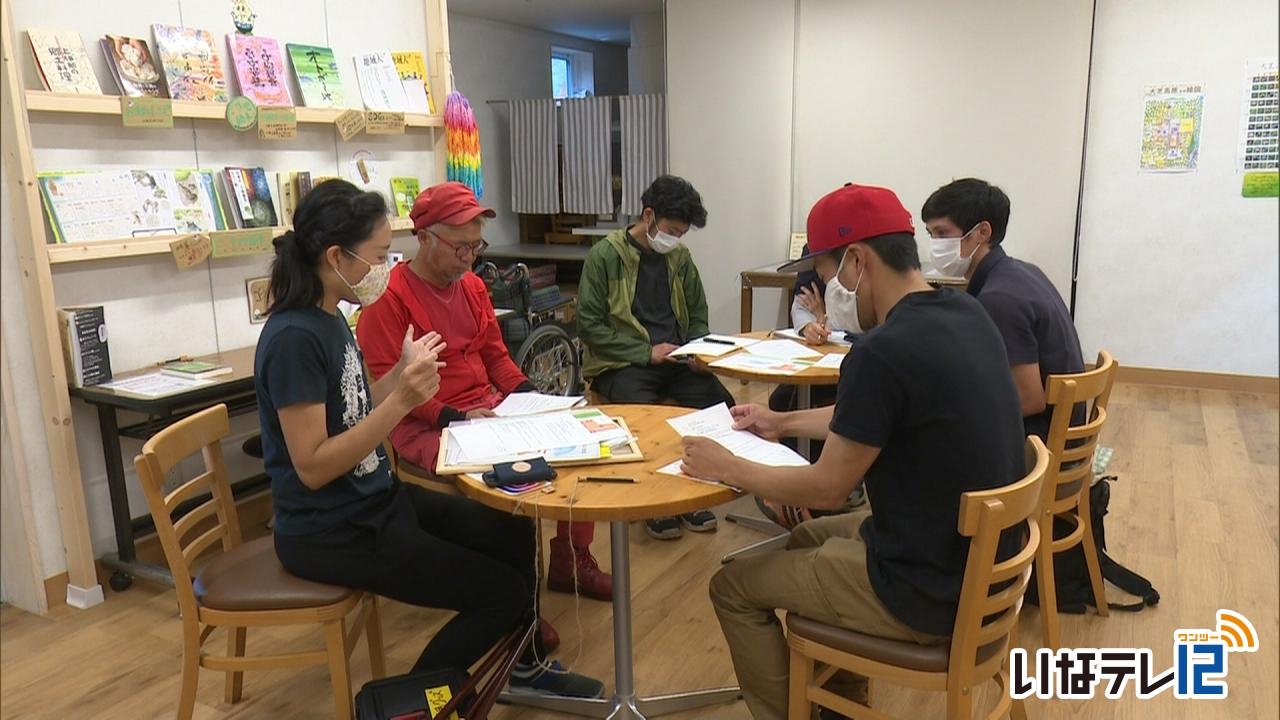

上農生 観光プログラムづくり

南箕輪村の上伊那農業高校グローカルコースの生徒たちは、授業の一環で、伊那谷の魅力を伝え移住定住につながる観光プログラムづくりに取り組んでいます。

19日は、上農高校のグローカルコース3年生5人が市役所を訪れ、市の職員などから、伊那市の観光名所や魅力などの話を聞きました。

以前、観光協会に勤めていた経験があり、自身も移住者で、現在は南箕輪村南原に住んでいる、富岡順子さんが客員講師として授業を行っています。

生徒たちは、観光プログラムをつくるにあたって、企業や行政の取り組みを調査しようと考え、今回は伊那市の職員から話を聞くことにしたということです。

職員は、伊那市横山のアウトドア体験施設の体験談を、生徒たちに動画を見せながら話していました。

生徒たちは、今後は移住者にインタビューをしたり、古民家を貸し切ってイベントを企画したりしていくということです。

観光プログラムをつくるこの授業の成果は、フェイスブックなどのSNSで公開していく予定です。 -

共生ビジョンでCATV活用

伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が23日伊那市役所で

開かれ今年度の新たな取り組みとして伊那ケーブルテレビの放送システムを活用した情報配信が承認されました。

協議会は伊那市、箕輪町、南箕輪村の民間企業や商工団体の代表など約20人で構成されています。

協議会は人口減少社会に対応するための取り組みを進めていて今年度は新たに伊那ケーブルテレビの放送システムを活用し3市町村の行政情報の強化を図ります。

子育て支援や空き家、地域公共交通などに関する情報を共有するもので事業費は1,300万円となっています。

協議会ではほかに来年度からの第2期伊那地域定住自立圏共生ビジョン策定について意見が交わされました。

委員からは農業振興や子どもの居場所づくりについても検討してもらいたいとの意見が出されていました。

第2期共生ビジョンは来年度からの取り組みの具体策を示すもので期間は5年間となっています。

262/(木)