-

品のある日本舞踊披露

宗家若柳流錦友会による日本舞踊の発表会が24日、伊那市のいなっせで開かれました。

発表会では、錦友会の会員14人が長唄などに合わせて16の演目を披露しました。

錦友会は、松本をはじめ、伊那市や飯田市などに会員がいます。

会場にはおよそ50人の観客が訪れ、品のある踊りに見入っていました。

日本舞踊は足の運び方や、目線などひとつひとつの動きに品をもたせることを大切にしているということで、出演者は、神経を集中させ踊りを披露していました。 -

跳躍素振り大会

伊那市を拠点とする剣道クラブ「伊那剣心館」は25日、日頃の稽古の成果を披露する跳躍素振り大会を開きました。

大会は、一年の練習の成果を披露する場として行われていて、何回素振りを続けられるかを競います。

25日は、保育園児から中学生まで21人が参加しました。

始めの合図とともに全員が一斉に竹刀を振りおろしました。

剣心館師範の矢野昌史さんによると「跳躍素振りを続ける事は体力や精神力が必要で、日頃の稽古の差が出やすい」と言うことです。

初めのうちは全員、力強く竹刀を振っていましたが3000回を超えると、疲れが出たのか半分ほどが脱落していきました。

およそ1時間を過ぎると大会は終了となり記録は、4100回で打ち切られ9人が残りました。 -

信州まつもと空港地元利用促進協議会 空港利用をPR

松本空港の周辺市町村などでつくる「信州まつもと空港地元利用促進協議会」は22日、上伊那地域で空港の利用を呼びかけました。

22日は、松本市観光温泉課課長の寺沢和男団長ら宣伝キャラバン隊5人が、伊那市役所や箕輪町役場など7か所を訪問しました。

この内、伊那市役所の観光課では、田中章課長に時刻表と空港周辺の観光施設を紹介したパンフレットを手渡しました。

現在まつもと空港からは、札幌空港と福岡空港にそれぞれ往復便が1日1本でています。

定員およそ80人に対する1日の利用率は、2月末現在札幌空港が67%、福岡空港が61%となっています。

利用促進協議会では、「空港の利用者を増やすことで、往復便の数を増やしていきたい」と話していました。 -

女王蜂を会員に配布

伊那市地蜂愛好会の総会が25日、伊那市の羽広荘で開かれ参加した会員に女王蜂が配られました。

愛好会では会員が持ち帰った女王蜂をそれぞれが山に放つ事で、各地で蜂追いがたのしめるように毎年、人工的に越冬させた女王蜂を総会で配布しています。

25日は、去年の秋から春にかけて越冬させた女王蜂が会員1人につき100匹づつ配られました。

小木曽大吉会長は、「暖かくなるまで砂糖水をあげて世話をしてほしい」と会員に呼びかけていました。

伊那市地蜂愛好会は蜂追い文化の伝承や地蜂の保護を目的に平成9年に発足し、地蜂の巣の重さを競うコンテストなどを行っています。

今年の7月下旬から8月の上旬には会員を対象とした蜂追い体験学習を計画しています。 -

シャッターの絵で賑わいを

商店のシャッターに絵を描き、伊那市の中心市街地を明るくする取り組み。第一号となるシャッターアートが完成し25日に披露されました。

この日は、デザインした伊那西高校の小田切花香さんや絵を描いた伊那西高校の美術部のメンバーが、タウンステーション伊那まちのシャッターにサインを書き入れ完成を祝いました。

描かれたのは、「花と音楽の街」をコンセプトに商店街から花やピアノ、ラッパなどが賑やかに飛び出してくる様子をイメージした作品です

シャッターアートは、休業日や夜間の商店街を賑やかにしようと、中心市街地の活性化に取り組む伊那まち再生やるじゃん会が企画しました。

やるじゃん会によりますと、夏には2件目のシャッターアートを完成させると言う事です。 -

高校ギターマンドリン演奏会

県内の高校のギターマンドリンクラブが一堂に会する演奏会が、20日、伊那文化会館で開かれました。

20日は、県内8校のギターマンドリンクラブが出場しました。演奏会は、県内の3地区が持ち回りで毎年開いています。

毎年、各クラブ全体で課題曲と自由曲を披露してきましたが、今年は少人数での演奏で個々の実力を発揮してもらおうと、課題曲以外は、アンサンブルでの発表形式を取りました。

伊那弥生ヶ丘高校からは、アンサンブルに4グループが出演しました。

演奏の後には、全日本高校ギターマンドリン音楽振興会による講評も行なわれ、「音の強弱をもっとつけて」などと高校生にアドバイスしていました。

弥生ヶ丘高校の顧問によりますと、長野県内のギターマンドリンクラブは、全国的にレベルが高く、歴史も古いということです。 -

伊那公園桜愛護会 さくら功労者表彰を受賞

伊那公園の桜の管理などをしている伊那公園桜愛護会は、平成24年度さくら功労者表彰を受賞しました。

さくら功労者表彰を受賞した愛護会の会員は24日、伊那公園の桜の見頃を前にぼんぼりの取り付け作業などを行いました。

さくら功労者表彰は、財団法人日本さくらの会が、桜の振興事業に功績があった個人・団体を表彰するものです。

伊那公園桜愛護会は、平成13年の3月に設立し、今年で12年目を迎えます。

公園内に300本以上ある桜の剪定や、植樹など、維持管理を行なっています。

今回、長年の功績が認められ表彰されました。

横森孝心会長は「11年間会員のみなさん、地域のみなさんに協力していただきそのおかげで受賞できたと思う」と話していました。

3月26日月曜日に東京で表彰式が行われ、会員が参加する予定です。

なお、4月2日にはぼんぼりの点灯式が行われる予定で、愛護会の会員によると、ヒガンザクラなど早咲きのものは10日頃から咲き始めるということです。 -

農事組合法人南福地ファーム設立

農業の生産性の向上を図ろうと伊那市富県南福地の農家は農事組合法人南福地ファームを設立しました。

18日は、南福地公民館で設立総会が開かれ農家およそ50人が出席しました。

南福地ファームは、農作業の共同化などにより、生産性の向上を図るもので、106人の会員で構成されています。

代表理事に選任された牛山清人さんは、「法人設立により、農家の収入の安定化を図るとともに、耕作放棄地の解消に努めていきたい。」とあいさつしました。

南福地ファームでは来年度、米や麦をはじめ、白ねぎや、ブロッコリー、キャベツなどを生産する計画で、およそ3500万円の収入を見込んでいます。 -

井月ボランティアガイド養成へ 初の講座

伊那谷で1,800余りの句を残した漂泊の俳人、井上井月を観光資源として活用しようと、ボランティアガイドの養成講座が24日、伊那図書館で開かれました。

講座には伊那市を中心におよそ40人が参加しました。

これは、観光客に井上井月の説明ができるガイドを育成しようと、井上井月顕彰会が初めて開いたものです。

講師は、井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが務め、井月の句を紹介しながらエピソードや当時の時代背景を説明しました。

句の紹介では、句碑の場所が記された句碑マップを使いながら説明していました。

また、徘徊しながら句を詠んだ井月が、30年以上伊那谷に滞在した理由について竹入さんは「伊那谷には俳人が多くいたこと、農作物が豊富で住民の人柄が良かったこと」などをあげていました。

ある参加者は「ガイドをするときに井月のことは頭に入れておきたいと思い参加した。大変勉強になった」と話していました。

井上井月顕彰会の平沢春樹副会長は「花見が目的の人、食事が目的人など観光客は様々。井月という人物を目的に訪れる人に対処できるように人材を育成していきたい」と話していました。

講座は25日にも伊那図書館で開かれる予定で、時間は午後1時から午後4時、受講料は無料となっています。 -

合宿の高校生にイチゴプレゼント

伊那市羽広のみはらしいちご園は、春の高校伊那駅伝に出場後、羽広荘で合宿している高校生に22日、イチゴをプレゼントしました。

みはらしいちご園の太田雅士副組合長が、合宿中の高校生にイチゴを渡しました。

羽広荘には、春の高校伊那駅伝に出場した佐久長聖高校、秋田工業高校、九州学院高校の3校が、駅伝当日の18日から23日朝までの日程で合同合宿しています。

生徒たちが毎朝、みはらしファーム内のごみ拾いをしていることから、感謝の気持ちを込めてイチゴを贈りました。

イチゴは紅ほっぺという品種で、コーチと生徒43人に1人5粒ずつ食べてもらえるように用意したということです。

生徒を代表して佐久長聖高校駅伝部の臼田康一郎主将は、「イチゴをしっかり食べて元気を出して、最後まで集中力を切らさずに頑張ります」と感謝していました。 -

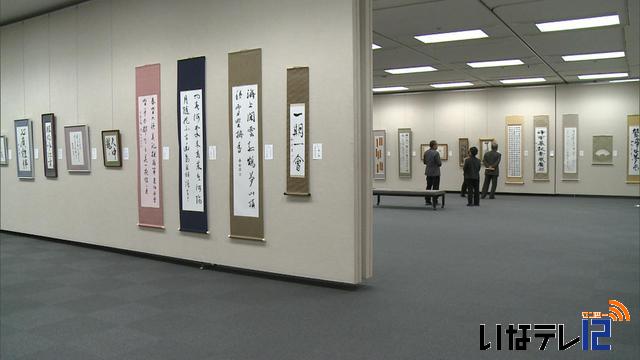

上伊那書道協会の作品展

上伊那地域の書道愛好家などでつくる上伊那書道協会の作品展が23日から、伊那文化会館で開かれています。

会場には、楷書や行書、篆刻など様々なジャンルの作品104点が並んでいます。

大きさは、2メートルを超えるものや、30センチほどのものなど様々です。

会員によると、数年前までは漢詩を書き写したものが多かったということですが、最近は漢字と平仮名を織り交ぜた作品が増えているということです。

作品展は25日日曜日まで、伊那文化会館で開かれています。 -

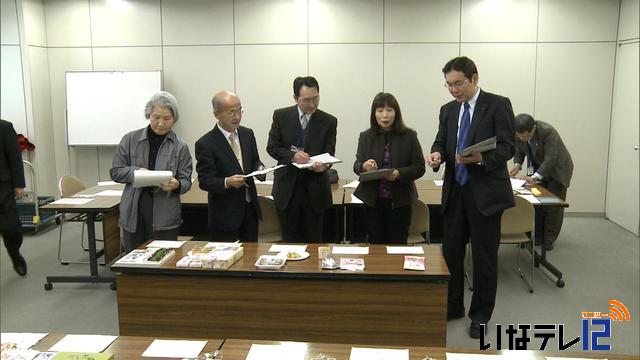

市みやげ品 新たに5品お墨付き

伊那市観光協会は、お茶や最中など新たに5品を登録みやげ品として23日認定しました。

認定されたのは、カク万伊藤園のさくら茶 「高遠さくら小町」のリーフタイプとティーバックタイプ、末広のしまうりの漬物「高遠漬」、赤羽菓子店の最中「三万三千石最中」、服部製麺所の「信州伊那の勘太郎そば2食入り」の4つの業者から申請のあった5品です。

23日市役所で審査委員会が審査し、決定しました。

伊那市観光協会の登録みやげ品は、これで62品目となりました。 -

長谷地域協議会 循環バス無料化などを建議

伊那市の長谷地域協議会は、アンケート結果に基づいて循環バスの80歳以上の無料化などを盛り込んだ建議書を23日白鳥孝市長に手渡しました。

西村篝会長らが市役所を訪れ白鳥市長に提案しました。

アンケートは、長谷地区に住む65歳以上の高齢者のみの208世帯を対象に実施し、181世帯、87%から回答を得ました。

内容は、買い物などの生活に関するもので、約3割の世帯が買い物に対し不便だと感じていること、4割が循環バスを使ったことがあることなどが浮き彫りになっています。

これを踏まえ長谷地域協議会では、家から出かけやすくする支援として、80歳以上の高齢者の循環バス運賃無料化、乗り降りのしやすい低ステップバスへの更新、バスを小型化した買い物バスの運行をあげています。

一方、買い物に出かけられない人への支援として、買い物を頼める支援員の設置、移動販売ビジネスの誘致をあげています。

長谷循環バスの平成23年度利用状況は、のべ1万6,438人、一便あたりの平均利用者数は3.54人となっています。

全人口に占める65歳以上の割合は、伊那市全体では、26%ですが、長谷地区では、36%と高齢化が進んでいます。 -

伊那西部保育園で巣立ち式

伊那市内の22の保育園で23日、一斉に卒園式が行われました。

このうち、来年度からの休園が決まっている伊那西部保育園では、巣立ちの式が行われ全ての園児が園舎に別れを告げました。

23日は、家族や地域の人が見守る中、年長園児11人と、年中園児6人が式にのぞみました。

伊那西部保育園の来年度の入園希望者数は、進級園児を含め12人で、認可保育園の最低基準となる30人を下回るとして来年度からの休園が決まっています。

式では、春日朝子園長が卒園児1人ひとりに保育証書を手渡すと、園児達は保護者にお礼を言っていました。

年中園児6人は、4月から竜西保育園と竜南保育園へ転園となるため、6人には巣立ち証書が手渡されました。

園児達は「最初は登れなかったドングリの木に登れるようになった」「人前で大きな声で話せるようになった」などと、歌に合わせて思い出を発表しました。

伊那市では今年度、594人の年長園児が保育園を卒園したということです。

なお、箕輪町と南箕輪村では、26日月曜日に全ての保育園で卒園式を予定しています。 -

伊那市らしいのは「山岳景観」

伊那市民が、伊那市らしいと感じるのは南アルプスなどの山岳の景観、良好な景観を害しているのは耕作放棄された田園というアンケート調査の結果が出ました。

アンケート結果は、22日開かれた第3回伊那市景観懇談会で報告されました。

景観行政団体への移行を目指す伊那市が、去年11月に伊那市民3千人を対象に行った調査で、1251の回答を得ました。

伊那市らしいと感じる景観はとの問いには、複数回答で、南アルプスや中央アルプスなどの山岳の景観が84.7%で最も多く、続いて、山々や市街地・田園地帯を一望できるパノラマ景観が60.5%、高遠町などの歴史・文化を感じさせる景観が49.8%と続きます。

良好な景観を害しているものはとの問いでは、複数回答で、農地の放棄地などで田園の質が低下している場所があるが40.6%と最も多く、市街地などで空き家・空き店舗などを含め、周囲と調和がとれていない建物があるが22.1%と続きます。

景観のために必要なルールについては、複数回答で、緑化を促進し気持ちのよい景観へと誘導するが62.5%で、続いて、地域に不釣合いにならないよう建物などの高さや規模を制限するが38.6%となっています。

そのほか、自由記入欄では、まちづくりに若者の意見を取り入れて欲しいといった記述が多くみられたということです。

景観懇談会では、アンケート結果のほか、市内10か所で開いた地域別懇談会で出された地域の景観資源、景観阻害要素などを、景観計画案策定の参考にしたいとしています。 -

いなっせ管理組合防災訓練

災害時に備え、伊那市のいなっせ管理組合は防災訓練を16日、行いました。

訓練には、いなっせ内の店舗や事業所などの関係者およそ40人が参加しました。

いなっせ管理組合では、万が一に備え、春と秋の年2回防災訓練を行っています。

16日は、地震体験や伊那消防署員による地震発生時の対処法などの講義が行われました。

このうち、いなっせ北側広場で行われた地震体験では、参加者が2人1組で震度7の揺れを体験しました。

いなっせ管理組合の松澤一男理事長は「震度7の地震がどのくらい揺れるのかを確認し、職場や家庭での防災に活かしてほしい」と話していました。 -

中病が救命救急センターに

長野県医療審議会が、22日県庁で開かれ、伊那市の伊那中央病院が、救命救急センターに指定されることが正式に決まりました。

救命救急センターには、これまで駒ヶ根市の昭和伊南総合病院が指定されていましたが、今回、伊那中央病院に正式に指定替えされることになりました。

指定替えは、長野県が進める上伊那医療圏地域医療再生計画に沿って進められてきました。

伊那中央病院の救命救急センター指定にともない救急病床10床を増設する施設整備については、平成24年度に工事に着手し、25年度に竣工する予定です。

伊那中央病院は、4月から救命救急センターに指定されます。 -

白鳥市長 「瓦礫の受け入れ非常に厳しい」

伊那市の白鳥孝市長は、被災地のがれきの受け入れについて受け入れは非常に厳しいとの考えを示しました。

白鳥市長は、「上伊那広域の新しいごみ中間処理施設は、本来であれば既に稼動しているはずだが、実情はアセスメントの段階であり、美原のごみ処理施設を延命しながら処理しているのが現状。がれきを受け入れて、もしも、施設が壊れてしまうようなことがあればと思うと、受け入れには慎重にならざるを得ない。」との考えを示しました。 -

画業50年 竹内徹さん油絵展

伊那市高遠町在住の洋画家・竹内徹さんの画業50年を記念する油絵展が、坂下のはら美術で開かれています。

会場には、伊那谷をはじめ信州の四季折々の風景を中心に60点ほどが展示されています。

竹内さんは現在75歳。仕事をしながら絵を描いていましたが、37歳で仕事を辞め画業に専念してきました。

1972年に日展に初入選し、以降33回の入選を果たしていて、これは県下でもトップの実績だということです。

また、1974年からは一水会の会員として活動しているほか、県展の審査員を務めるなど、伊那谷の代表的な洋画家の一人です。

今回は、画業50周年を記念しての個展となります。

去年の日展に入選した作品「待春の道」をはじめ3年位の間に描いた近作を展示しています。

竹内徹さんの油絵展は27日(火)まで、伊那市のはら美術で開かれています。 -

伊那まちシャッターにペイント

伊那市の中心市街地の情報拠点施設、タウンステーション伊那まちのシャッターに、22日からペインティングが行われています。

絵を描いているのは、伊那西高校の美術部の生徒たちで、午前中に下絵が完成し、午後には、ペンキで色を塗っていました。

タウンステーション伊那まちが、シャッターアートのデザイン画を伊那市近郊の高校美術部に呼びかけたところ、27点の作品が寄せられ、伊那西高校2年生の小田切 花香さんの作品に決定しました。

小田切さんは、音楽のまちをテーマに楽器や山並み、街並みなどを暖かい色で表現したということです。

タウンステーションいなまちでは、「シャッターで街を賑やかに楽しくと企画したが、参加した高校生と商店街の交流、買い物客の交流と、人々がつながるツールになれば嬉しい」と話していました。

ペイント作業は順調で当初は24日までの作業を予定していましたが、23日には完成しそうだということです。

シャッターアートの御披露目は、25日(日)を予定しています。 -

消防広域化 伊那消防組合は協議会設置を決定

上伊那地域の消防広域化について、伊那消防組合議会は22日、広域化に向けた本格的な検討を行う協議会に進むことを決めました。

広域化については、伊那消防組合と伊南行政組合の本部機能を一本化し、1つの消防本部と指令センター、現在ある6つの消防署で業務を行うとする将来像が示されています。

22日は、広域化へ協議を進めることについて、各市町村議会の意見集約の結果が報告されました。

伊那市は「賛成」、辰野町は「やむを得ない」、箕輪町は「同意する」、南箕輪村は「賛成」でした。

これを受け、伊那消防組合としては、広域化に向け検討を行う協議会に進むことを決めました。

伊南行政組合の意見集約は28日に行われます。

伊南でも了承された場合は、7月頃に協議会を設置し、広域消防運営計画を策定します。

順調に進むと、平成27年度中に広域消防が発足する見通しです。 -

白鳥市長「環状南線は市が主体」

伊那市の白鳥孝市長は、ナイスロードを西に伸ばす環状南線の整備について市が主体となって実施する必要があるとの考えを示しました。

これは、22日、市役所で開かれた定例記者会見の中で、伊那消防署の移転に伴う道路整備についての記者の質問に答えたものです。

老朽化にともなう伊那消防署の移転新築先は、12日に庁舎建設検討委員会が、富士塚グラウンド周辺を候補地とする答申を行っています。

白鳥市長は、移転先について、「答申通り、富士塚グラウンド周辺で意見はまとまると思う」との考えを示した上で、「環状北線については県に実施して欲しいとお願いしている。県には、国道153号の整備もお願いしているので、環状南線については、市が自力でやるしかないかと考えている」と答えました。

ただし、財政健全化プログラムを最優先にするとし、財政シミュレーションをしてみて、見通しが立てば合併特例債などを使いながら、事業をスタートさせたいとしています。 -

伊那市人事異動内示 234人異動、中規模

伊那市は、4月1日付けの人事異動を、21日内示しました。

異動総数は234人で中規模、部長級への昇格は4人となっています。

伊那中央行政組合事務局長には、保健福祉部健康推進課長の伊藤徹さんが昇格します。 -

伊那スキーリゾート 来場者20%増の見込み

伊那市西春近の伊那スキーリゾートは、今シーズンの来場者数は、昨シーズンに比べて20%の増を見込んでいます。

伊那スキーリゾートによりますと、去年12月18日のオープンから2月末までの74日間で来場者数は4万人に達し、昨シーズン全体の3万8千人を超えました。

このことから、今シーズンは昨シーズンに比べ来場者数20%増を見込んでいます。

伊那スキーリゾートでは「ファミリーや初心者向けのサービスが定着してきたこと、雪の量が安定していたことなどが増加につながったのではないか」と話しています。

伊那スキーリゾートの今シーズンの営業は、今週末の25日日曜日までとなっています。 -

国道153号伊那バイパス開通

国道153号伊那バイパスの伊那市福島地区ふるさと農道から竜東線までの700メートル区間が20日、開通しました。

20日は、長野県や関係市町村・地元地権者など150人が参加して、テープカットやくす玉わりをして、交通安全を祈願し、開通を祝いました。

東部中学校吹奏楽部が演奏を披露し、開通に花をそえました。

今回開通したのは、伊那市福島から竜東線までの700メートル区間で、暫定2車線です。

国道153号伊那バイパスは、箕輪町木下から伊那市青島までの全体延長7.6キロの計画で、平成22年度までに箕輪町木下から、新しい天龍橋を含む2.7キロが、部分供用されてきました。

関係する市町村でつくる伊那バイパス促進期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は、「全体が整備される事で更に効果が発揮されることと思う。上伊那からリニア中央新幹線へのアクセスとしても重要な道路。計画では4.2キロ残っているが、早期実現に期待する」と挨拶しました。

事業主体の伊那建設事務所は、開通により、伊那市の中心市街地とのアクセス性が向上し、上伊那広域のネットワークの形成が図られることが期待されるとしています。また国道153号伊那バイパスの残り4.2キロについても順次着手し、早期の全線開通を目指したいとしています。

その延長となる伊那市青島から駒ヶ根市までをつなぐ伊駒アルプスロードについては、計画ルーとが決定しておらず、現在検討が進められています。 -

新山の地蔵菩薩座像 遷座式

伊那市の有形文化財に指定されている新山の木造地蔵菩薩座像の遷座式が、20日、行われました。

遷座式には、下新山地区の住民30人ほどが集まりました。

木造地蔵菩薩座像は、鎌倉時代末か、南北朝時代のものとされていて、伊那市の有形文化財に指定されています。

地蔵が奉られていたお堂が、築50縲・0年を超え老朽化していたことから、今回、新たなお堂が建設されました。

地蔵はお堂が完成するまで、一旦、下新山公民館に仮置きしていましたが、今回、春の例祭に合わせて、神体をお堂に戻す遷座式が行われました。

住民は、熱心に読経を唱えていました。

下新山常会の竹村清三常会長は、「お堂も新しくなったので、次世代に伝えていきたい」と話していました。 -

いな少年少女合唱団 海外で演奏会

上伊那地域の小学生から高校生でつくるいな少年少女合唱団は、創立25周年を記念して3月22日からフィンランドとハンガリーで演奏会を開きます。

19日は、現地を訪れるメンバー25人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に出発の挨拶をしました。

メンバーらは、演奏会で歌う曲の中から日本の歌とフィンランドの歌の2曲を披露しました。

いな少年少女合唱団は、1987年に発足し、現在小学生から高校生まで団員30人で活動しています。

海外での演奏会は創立25周年を記念するもので、ハンガリーでは4回目、フィンランドでは初めてです。

白鳥市長は「歌を通じて現地の人に日本の良さを伝えてきて下さい」と激励しました。

いな少年少女合唱団では、5月6日に帰国報告を兼ねた演奏会を伊那市のいなっせで開くということです。 -

アルミアート展 120点並ぶ

アルミでできた花器の展示会、アルミアート花器展が19日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

アルミアートは表面の質感とユニークな形が特徴の工芸品です。

会場には、アルミでできた花器およそ120点が並べられています。

これらの作品は、小諸市に工房を構える長崎隆夫さんが作ったもので、長崎さんは「花を際立たせることを大切にして作品作りをしています。素朴な色合いと質感を楽しんでもらいたいです。」と話しています。

このアルミアート花器展は24日土曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

「東春近AKBまっぷ」完成

伊那市東春近の安心安全の家や、危険箇所のほか遊び場所などを記した「東春近AKBまっぷ」が完成しました。

このマップは、去年の東日本大震災を機に地域の防災、防犯意識を高めようと東春近小学校PTAが作ったものです。

19日は永嶺洋治PTA会長と東春近小学校の小松民敏校長が伊那市役所を訪れ、久保村清一教育長に完成したマップを贈りました。

マップに掲載されている安心の家の頭文字A、危険箇所のK、ベストな遊び場所のBを合わせて「東春近AKBまっぷ」と名づけました。

安心安全では、公民館など公共施設のほか安心安全の家など37か所、危険箇所は車の出入りの多い所などが38箇所、ベストな遊び場所はホタルの生息地や、山菜が取れる所など27か所が記されています。

マップは東春近の地形が立体的に見えるよう工夫されているほか、地区内の通学路や、ウォーキングロードなどの情報も記載されています。

このマップは1500部つくられ、地区内の小学生のいる家庭や公共施設に配られたということです。 -

春のミニおいで塾

春休み中の児童を対象にした春のミニおいで塾が19日から、富県ふるさと館で始まりました。

おいで塾は、長期休み中の子ども達の居場所づくりを目的に富県公民館が春と夏の年2回開いているものです。

19日は、富県小と新山小の1年生から5年生までの児童28人が集まり、休み中の課題などに取り組みました。

おいで塾では、縦割りの班ごと課題に取り組んでいて、上級生が下級生を教えている姿もありました。

また、高遠高校の福祉コースの生徒がボランティアでこども達の面倒をみていました。

おいで塾は、23日金曜日までの4日間開かれ、課題学習の他、凧上げや人形劇観賞なども行うということです。

242/(火)