-

伊那公民館おいで塾 中尾歌舞伎学ぶ

子どもたちは夏休みです。伊那市の伊那公民館の夏休みおいで塾が26日に開かれ、小学生が中尾歌舞伎の歴史について学びました。

この日は、伊那公民館のおいで塾に通っている児童24人が長谷の中尾座を訪れました。

講師を務めたのは中尾歌舞伎保存会の中村徳彦代表です。

中村さんは中尾歌舞伎の歴史などを説明しました。

中尾歌舞伎は、江戸時代の1767年頃に旅芸人が来て演じたのが始まりとされています。

また児童たちは、歌舞伎の見得を体験していました。

眼を開くことがコツだということです。

他に、奈落も見学していました。

普段は大人6人で行う、回り舞台を頑張って動かそうとしていました。

伊那公民館のおいで塾で、中尾座に来るのは初めてだということです。

伊那公民館のおいで塾には120人の児童が参加していて、来月1日までに5回に分けて中尾歌舞伎について学ぶということです。

-

進徳館夏の学校 児童が論語を素読

伊那市高遠町の小学生が宿題や論語の素読に取り組む夏の学校が26日、進徳館で開かれました。

この日は高遠小学校と高遠北小学校の児童が高遠町公民館の矢澤淳館長にあわせて、論語を素読していました。

進徳館夏の学校は、高遠町公民館が高遠の歴史・文化に親しんでもらおうと開いています。

今年は過去最多の84人が参加しました。

児童達は大きな声で論語を素読していました。

江戸時代に高遠藩の藩校として利用された進徳館で開かれました。

ほかに、高遠高校の生徒がボランティアで参加していて、子ども達に宿題を教えていました。

夏の学校はきょうから4日間行われ、あすは高遠町の歴史についてフィールドワークを行うほか、最終日は高遠高校の音楽コースの合唱があるということです。

-

伊那北高校1年 フィールドワーク

伊那市の伊那北高校普通科の1年生は、地元の魅力を知り地域の課題について考えるフィールドワークを25日行いました。

25日は1年生約200人が5つのテーマに分かれフィールドワークを行いました。

このうち、自然・森林がテーマのグループは、ますみヶ丘の山林で伐採の様子を見学しました。

伊那市西箕輪の木工業株式会社やまとわの社員は、「付加価値を付けて地域の木材を発信することを目指している」と話していました。

また、住民主体の街づくりについてのグループは、伊那市の中心市街地を歩き、店主から話を聞きました。

伊那市駅近くに今年1月にオープンしたカラオケ喫茶「赤い部屋」です。

店主の鈴木つかささんは「空き店舗となっていたこの場所を見た時に、レトロな雰囲気を活かして人が集まる場所にしたいと思った」と話していました。

伊那北高校の1年生は、地域の様々な分野で活動に取り組む企業・団体を訪問し、地域の課題を自分ごととしてとらえる視点を得る機会にしようとフィールドワークを行いました。

いなっせではワークショップが行われ、生徒たちが商店街にあったら良いと思うものや、その理由について意見を交わしました。

今後、今回の経験をもとに地域の課題を見つけ、来年1月の発表会に向け課題研究に取り組むということです。

-

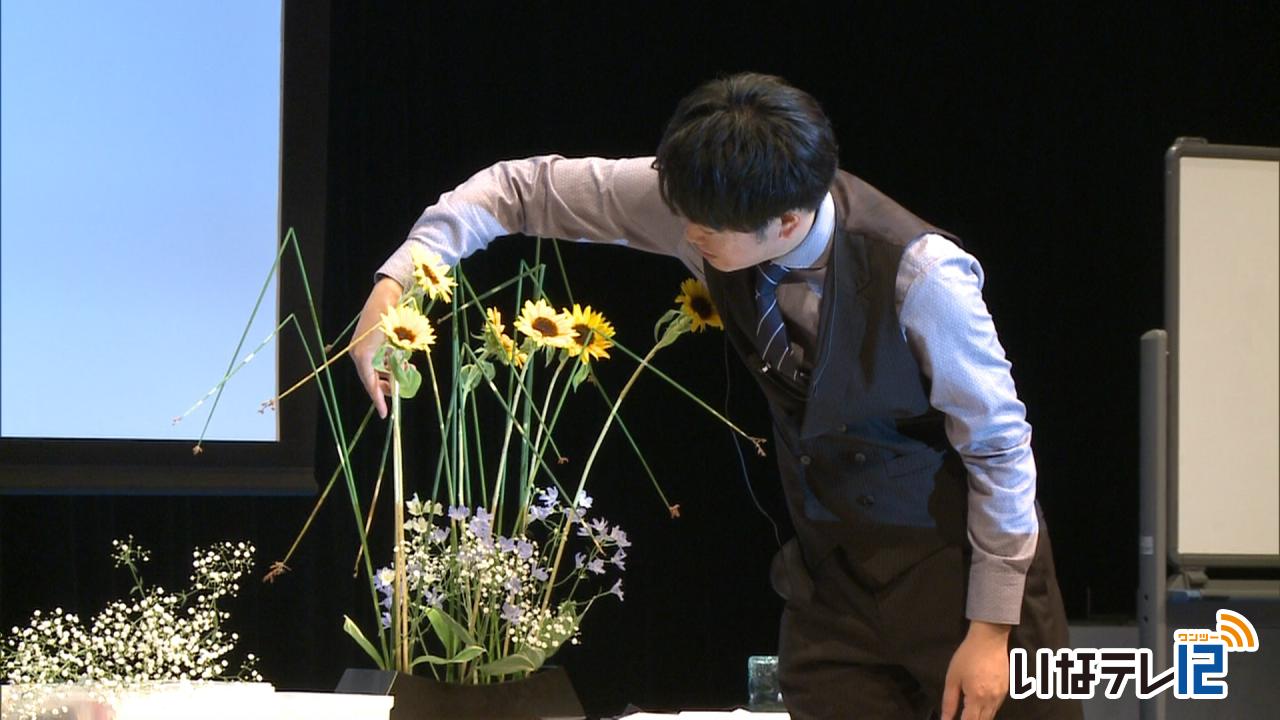

華道家元池坊の巡回講座

華道家元池坊の巡回講座が23日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講師は京都の池坊中央研修学院の研究員 髙林祐丞さんが務めました。

髙林さんは「姿を見つめて」をテーマにデモンストレーションを交えて講演しました。

髙林さんはヒマワリやデルフィニウムなどの夏の花を使った生け花を紹介しました。

髙林さんは「花の表情や植物が持つ自然の伸びやかさなど自分が見せたいところを考えながら生けることが大切だ」と話していました。

巡回講座は華道家元池坊が池坊の精神や新しい技術を伝えようと、全国およそ180か所で開催しています。

この日は池坊の会員や一般など、およそ150人が参加しました。 -

上農高校 春日公園の噴水跡地の今年度整備分が完成

南箕輪村の上伊那農業高校が3年計画で行っている春日公園の噴水跡地整備の今年度分が24日に完成しました。

里山コースの3年生16人が春日公園の噴水跡地の整備を行い、今年度計画していた分が完成しました。

長野県建設業協会伊那支部の会員が指導を行い、昨年度は南側の192平方メートル、今年度は北側の170平方メートルを整備しました。

噴水跡地にブロックを敷き詰めていくもので、デザインも生徒が行い、桜をイメージしています。

2022年度から3年計画で始まり、あわせて541平方メートルを整備します。

2024年度は東側を行う予定です。

-

みなみみのわ森の音楽祭

日本のプロ奏者を招いて演奏を聞く「みなみみのわ森の音楽祭」が、22日と23日の2日間、南箕輪村で行われました。

初日の22日は、大芝高原森の学び舎でミニコンサートが開かれました。

2日目のメインコンサートに出演した11人のプロ奏者のうち9人が出演し、弦楽四重奏曲など5曲を披露しました。

森の音楽祭は、スポーツイベントだけでなく文化の発信も行っていこうと、南箕輪村が初めて開いたものです。

定員は50人でしたが、100人近い応募があったということです。

村では、「プロの演奏が聞ける貴重な機会となった。今後も文化の発信に力を入れていきたい」と話していました。 -

伊那谷伝統の蜂追い大会

伊那市地蜂愛好会は、クロスズメバチ、地蜂を追いかけて巣を探す蜂追い大会を23日に伊那市ますみケ丘平地林で開きました。

蜂追い、別名すがれ追いは、伊那谷に伝わる伝統の行事です。

餌となるイカの切り身を仕掛けておくと、においに釣られて地蜂がやってきます。

その地蜂に小さく切って目印をつけたイカを抱えさせます。

その蜂を追いかけていき、巣を見つけます。

1回目は、見失ってしまいました。

-

伊那VALLEY映画祭 きょうから

映画を通して地域の宝や価値を見出す「第5回伊那VALLEY映画祭」が伊那市のかんてんぱぱ西ホールできょうから3日間の日程で開かれています。

初日のきょうは、人形アニメ監督で飯田市に人形美術館がある川本喜八郎さんの作品など文化、芸能、民俗をテーマに5作品が上映されました。

伊那VALLEY映画祭は、映画を通して地域の宝を発見しようと行われていて今回で5回目です。

上映後には、全ての作品でゲストのトークがあるということです。

あすは戦争、あさっては教育、環境をテーマにした作品が上映されます。

あすの映画祭では、伊那ケーブルテレビが制作した2作品も上映されます。

入場は無料です。

-

箕輪中生が旧陸軍伊那飛行場について話聞く

箕輪中学校の生徒が戦争の話を聞く「平和を願い戦争を語り継ぐ会」が20日に箕輪町の社会体育館で開かれました。

会では伊那市の旧陸軍伊那飛行場について久保田誼さんが話をしました。

久保田さんは、現在81歳で高校の教諭でした。

教諭の頃から伊那飛行場についての調査・研究を行っています。

久保田さんは「飛行場は上伊那から延べ7千人以上が建設に関わり、特攻隊の訓練などを目的に伊那市上の原につくられた。敗戦後に壊され資料も残されておらず長い間、幻の飛行場と言われてきた」と話していました。

生徒からは「伊那市に飛行場があったことは知らなかった」「戦争は身近なところにあると感じた」「絶対に戦争はしてはいけないと思った」などと感想が出されました。

「平和を願い戦争を語り継ぐ会」は毎年3年生を対象に箕輪町遺族会が開いています。

20日は3年生およそ210人が話を聞きました。

遺族会は「二度と戦争を起こさないために、後世に語り継いでもらいたい」と話していました。 -

㈱コマツ 箕輪町にスポットエアコン2台寄付

箕輪町の総合建設業、㈱コマツは、町に移動式の簡易エアコン、スポットエアコン2台を14日に贈りました。

この日は株式会社コマツの小林芳直社長が町社会体育館を訪れ、浦野邦衛副町長に目録を手渡しました。

贈られたのは最新のスポットエアコン2台です。

株式会社コマツは毎年、前社長の母校、箕輪中学校に物品などを寄付してきました。

今年から多くの子ども達のために何かできればと、町に寄付することにしたということです。

小林社長は「体に負担がかからないよう、暑い夏を乗り越えてもらいたい」と話していました。

このスポットエアコンは、社会体育館と箕輪中学校の体育館で管理するということです。

-

南箕輪小の児童 メダカからSDGs学ぶ

南箕輪村の南箕輪小学校の4年3組の児童は19日に辰野町の辰野高校の生徒から黒メダカを譲り受けました。

小学校には、SDGsについて学んでいる辰野高校の地域探究コースの生徒と生徒会の6人が訪れました。

小学校に持ち込まれたのは成魚50匹と稚魚です。

辰野高校の生徒はメダカから学ぶSDGsと題し、授業をしました。

メダカは、農薬や田んぼの水路がコンクリートで埋められて住む場所が少なくなった影響で国の絶滅危惧Ⅱ類に指定されているということです。

このメダカは辰野高校の武井由佳教諭が実家で育てているものです。

今回初めて、辰野高校の生徒が出向いて授業を行ったということです。

児童は早速観察していました。

4年3組ではこのメダカを育てていくということです。

武井教諭は「きょうをきっかけに少しでも環境問題について興味を持ってほしい」と話していました。

-

箕輪町接骨師会が保育園に絵本贈る

公益社団法人長野県柔道整復師会会員の箕輪町接骨師会は3日に町内7つの保育園に絵本を贈りました。

3日は、箕輪町接骨師会の会員など4人が町役場を訪れ白鳥政徳町長に絵本を手渡しました。

贈った絵本は、死んでしまった猫がお盆に飼い主と再会を果たす物語「ただいまねこ」です。

作者のミヤザーナツさんは箕輪町接骨師会と親交のある医師の妹だということです。

会では「長年、接骨院や整骨院を開業してきて、何か町に恩返しができないかと考え、今回贈ることにしました」と話していました。

絵本は町内7つの保育園に1冊ずつ贈られました。 -

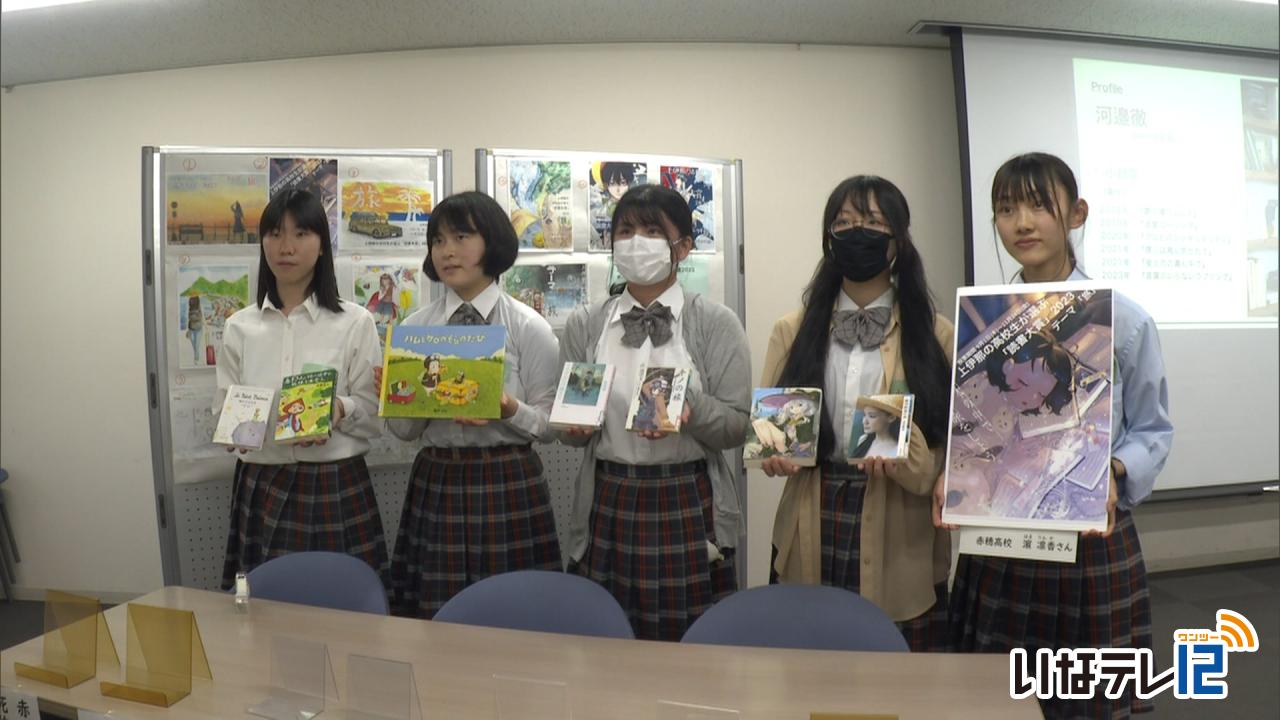

高校生の読書大賞 候補作品発表

上伊那の高校生が選ぶ読書大賞の今年度の候補作品の発表が16日行われ、「旅」をテーマにした7作品が選ばれました。

候補に選ばれたのは「魔女の旅々」「銀河鉄道の夜」「キノの旅」「星の王子さま」「小説すずめの戸締まり」「バムとケロのそらのたび」「赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。」の7作品です。

16日は、伊那市のいなっせで上伊那8校の図書委員で作る上伊那高等学校図書館協議会の研究会が開かれ、読書大賞の候補作品が発表されました。

今後、9月から11月に各校の生徒による投票を行い、12月の研究会で最終投票をして大賞の作品を決めるということです。

また16日は、読書大賞をPRするポスターも発表され、13作品の中から赤穂高校の濵凛香さんの作品が選ばれました。

-

㈱キタキンが箕輪中学校に楽器を寄贈

箕輪町で金属材料の加工・販売をしている株式会社キタキンは、箕輪中学校に金管楽器のユーフォニアムを13日に贈りました。

今回は金管楽器のユーフォニアムが贈られました。

この日は、株式会社キタキンの北田信明社長が箕輪中学校を訪れ、赤羽隆校長に目録を手渡しました。

株式会社キタキンは、八十二銀行の地方創生SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は引受手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品を寄贈するものです。

きょうは贈られたユーフォニアムを使って、箕輪中学校吹奏楽部が演奏を披露しました。

北田社長は自身も楽器演奏を趣味としていることから地元の学校に今回寄付をしました。

箕輪中吹奏楽部は、23日に3年生の最後の大会となるコンクールが控えています。

赤羽校長は「大変ありがたく思っています。生徒には心も音も磨いていってほしい。」と話していました。

-

みのわ芸術文化協会 芸術・文化のつどい

箕輪町の芸術文化団体などが発表を行う「芸術・文化のつどい」が、松島コミュニティセンターで2日に開かれました。

この日は、町内で活動している9つの団体などが、舞踊や詩吟などを発表しました。

このうち、日舞 菊華の会では会員2人が踊りを披露しました。

ほかに、町民を中心に募集した短歌の入賞作品を、箕輪吟詠会の会員が詠みあげました。

この発表会は、町内で活動する芸術文化団体の交流の場として、みのわ芸術文化協会が開いていて、今回で11回目となりました。

協会では「季節ごとに展覧会や作品を紹介し、1年を通して様々な場所で発表をしていきたい」と話していました。

-

南小図書委 読み聞かせ動画を制作

南箕輪村の南箕輪小学校の図書委員会は、全校児童に本に親しんでもらおうと、絵本の読み聞かせ動画を制作しています。

12日は図書委員会の幸田成禾委員長と書記の倉澤莉咲さん二人の朗読の収録が行われました。

図書委員会では、毎月23日のアウトメディアデーに合わせ、読み聞かせの動画を昼に放送しています。

アウトメディアデーとは、インターネットやテレビの時間を控え、読書の時間を増やす取り組みです。

昨年度までは、アウトメディアデーの告知のみ行っていましたが、今年度は多くの人に本に親しんでもらおうと読み聞かせの動画を作る事にしました。

5月から始まり今回が3本目です。

イソップ物語をシリーズで紹介していて、今月は「アリとハト」を収録しました。

-

美篶地域探検クラブ 学校周辺の歴史学ぶ

伊那市の美篶小学校の美篶地域探検クラブのメンバーは、学校の敷地内に建っている石碑などの歴史について3日に学びました。

3日は、探検クラブの児童7人が学校にある石碑や石像を見て周りました。

説明をしたのは、美篶小学校資料館運営委員会副会長でクラブ講師の矢島信之さんです。

正門近くの二宮金次郎の像は、1939年に銅像として建てられましたが、戦時中金属不足のため供出され、その後石像になったということです。

児童達は、学校の敷地内など7か所を周りながら美篶小学校の歴史を学びました。

美篶地域探検クラブは今後、霞堤防の歴史などを学んでいくということです。

-

上農 小学生と遊ぶ建築物を作る

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科里山コースの3年生は小学生と一緒に遊ぶための木の建築物作りに取り組みます。

11日は里山コースの生徒16人が、何を作りたいか考えました。

公益社団法人長野県建築士会上伊那支部の辻井俊惠支部長を講師に招きました。

里山コースでは、昨年度から富県小学校の児童と交流をしています。

小学生と一緒に遊べるものを作るとともに、建築の仕事について知る機会にしようと、辻井さんを招いて制作をすることにしました。

11日は作りたいもののアイディアを出し、その寸法などを考えていました。

辻井さんは「寸法を決めるときは、人の大きさが基本になります。おもちゃなら手の大きさ、椅子ならば背の高さを基準に考えてみてください」とアドバイスしていました。

生徒からは、巨大な迷路を作りたい、丸太を切って椅子を作りたいなどのアイデアが出されました。

今後、建築士会の協力を得て上農高校に建築物を作り、11月頃に完成した作品を使って小学生と遊ぶということです。

-

デジタルモールド×粉末冶金 取り組みを紹介

南箕輪村の南信工科短期大学校は、3Dプリンターと金属粉末を用いて金型をつくる「デジタルモールド粉末冶金」の技術を、地元企業と共同で研究・開発しています。

この取り組みが日本機械学会の昨年度の生産システム部門優秀講演論文表彰を受賞しました。

10日は、南信工科短大の中島一雄教授と、伊那市富県の製造・設計会社スワニーの橋爪良博社長、駒ヶ根市で金属粉末を使った製品の製造を行うナパックの鈴木隆社長が、「デジタルモールド粉末冶金」に関する取り組みの概要を説明しました。 -

東部中1年生が市民プールで水泳授業

伊那市の東部中学校はプールが老朽化で使用できないことから、学校近くの市民プールを借りて10日から水泳の授業を始めました。

生徒は市民プールまで10分ほどかけて歩いて移動しました。

授業は流れを止めた1周およそ125メートルの流水プールを使って行われました。

東部中の1年生は水泳が必修科目となっていて、10日は1年生2クラスと支援学級が授業を行いました。

1988年に完成した東部中のプールは老朽化で漏水し、直すことができないということです。

東部中1年生は全部で6クラスあり、各クラス4時間ずつ市民プールを借りて授業を行う計画です。 -

煎茶道方円流長野支部の茶会

新型コロナの影響で4年ぶりとなる煎茶道方円流長野支部の茶会が、9日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

伊那文化会館の小ホールには、煎茶席と玉露席が設けられています。

煎茶席では、長野支部の伊那と飯田の会員80人ほどがお点前を披露しました。

煎茶は80度から85度に温度を下げて入れられます。

陶器の茶碗に金属の茶たくで茶が出されます。

陶器の模様や出される菓子も一緒に楽しむということです。

煎茶席は、松竹梅に菊と蘭の縁起の良い花を飾った5つの席が設けられました。

煎茶は、中国の文人たちがたしなみ、筆や硯などの道具を鑑賞しながら楽しんだということで、会場には、それらの文房具も並んでいます。

煎茶道方円流は、伊那市の唐沢 温園さんが京都で学び、伊那で初めて煎茶会を開いてから54年になります。

伊那市を拠点に県内全域に活動を広げ、各地で茶会を開いているということです。

会場では唐沢さんの妹で箏曲演奏家・伊那市芸術文化大使の川村 利美さんが箏の演奏を披露し、茶会に花を添えていました。

会場には、240人ほどが訪れました。

-

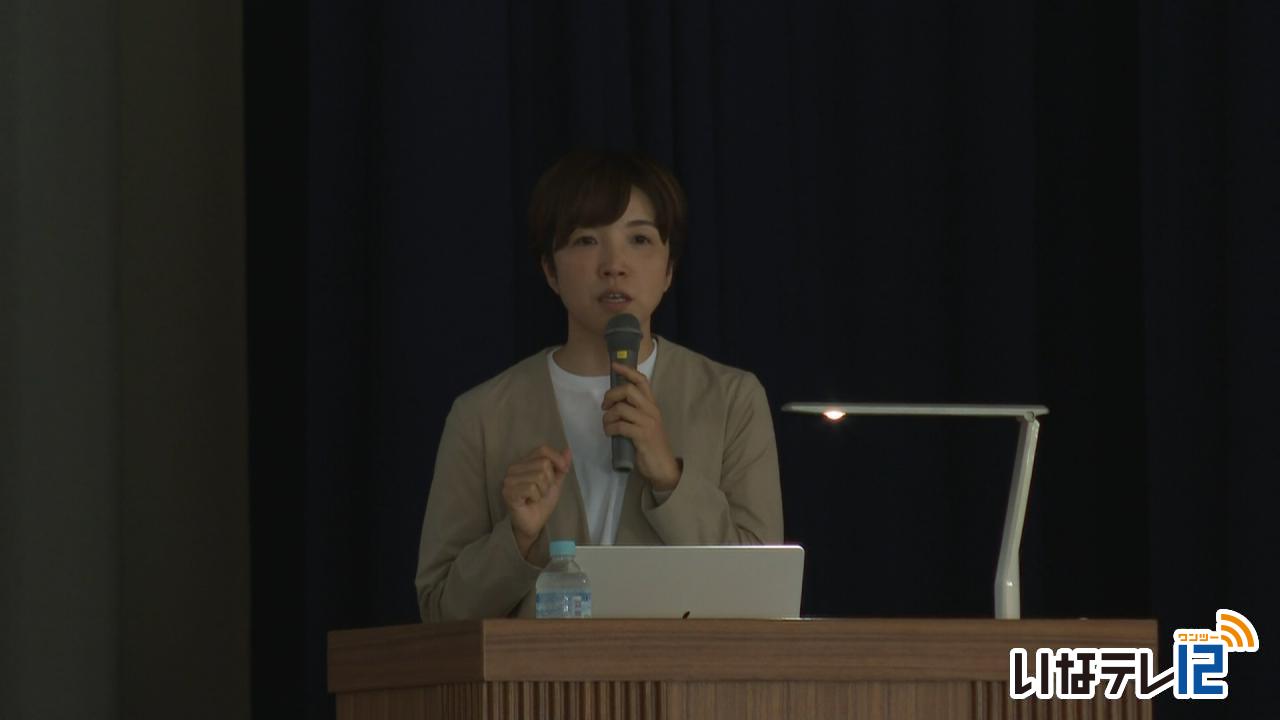

小平奈緒さん 母校で講演

平昌オリンピックのスピードスケート金メダリストの小平奈緒さんが7日に母校の伊那西高校で講演しました。

講演会では伊那西高校時代の学校生活や思い出を振り返りながら「人とつながる」をテーマに話をしました。

小平さんは「誰かから受ける期待より、自分自身が自分に期待した方が、気持ちが楽になり結果として自信に繋がる。皆さんも自分自身に期待してこれからの学校生活を送ってください」と話していました。

この講演会は、伊那西高校が招いて開かれました。

小平さんが母校の伊那西高校に来るのは2018年以来5年振りです。

講演会には、伊那西高校の生徒や同窓会、PTAなどおよそ400人が参加しました。

-

高遠高校文化祭 兜陵祭

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が6日から3日間の日程で行われています。

今年の兜陵祭のテーマは「飛翔~零からの成飛~」です。

今までにない一番楽しい文化祭にしたいという思いが込められています。

きょうは体育館で校内祭が行われ各クラスが、制作した動画の披露やダンスなどを発表しました。

校舎には、美術クラブなどの作品が並んでいます。

2年生は、探究の時間の授業で学んだ高遠町の歴史などを展示しています。

また、3年生による一般向けの屋台は4年振りだということです。

一般公開も4年ぶりですが、生徒による招待制となっています。

保護者・小中学生の入場は制限がありません。

高遠高校の兜陵祭の一般公開は8日の午前10時からとなっています。

-

新宿の小学生が農家民泊で入村式

伊那市観光協会に登録する農家民泊家庭は伊那市の友好提携都市、東京都新宿区から修学旅行に訪れている小学生の受入れを行っています。

新型コロナの影響で民泊の受入れは4年ぶりとなります。

6日は伊那市の武道館で民泊の入村式が行われました。

新宿区の落合第三小学校6年生51人は2泊3日で伊那市を訪れていて、5日は国立信州高遠青少年自然の家に泊まりました。

6日はグループごとに分かれて民泊受入れ家庭に行き農業体験をして一泊します。

伊那市では新型コロナの影響で民泊の受入れは4年ぶりだということです。

今後は、新宿区の小学校4校の受入れを行う予定です。

-

南箕輪小6年4組 大芝でコナラ掘り取り

南箕輪村の南箕輪小学校の6年4組の児童は、大芝高原で高さ10センチ程のコナラを5日掘り取りました。苗木に育て、10月の「上伊那郡市植樹祭」で大芝高原に植えるという事です。

南箕輪小の6年4組では総合学習で大芝高原について学習していて、今回は森の樹種の移り変わりや役割について学ぼうと作業を行いました。

大芝高原では、去年どんぐりが豊作だったという事で、高原内の「あかまつ小屋」近くには、樹齢1年未満、高さ10センチ程のコナラが生えています。

児童たちは、地域おこし協力隊員の杉本健輔さんらに教わりながら、根を傷めないよう気を付けて掘り出し、ポッドに移しかえていました。

5日は100個程ポッドを作りました。

一部は子ども達が学校に持ち帰り苗木に育て、10月の上伊那郡市植樹祭で大芝高原に植樹するという事です。

-

長野県立歴史館夏季企画展「主張する古墳」

千曲市屋代の長野県立歴史館で、7月1日から8月20日までの日程で実に25年ぶりとなる古墳をテーマとした夏季企画展「主張する古墳-新たなシナノの古墳時代像-」が始まりました。

オープン前日の6月30日は、関係者を集めたオープニングセレモニーが催されました。

今回の展示は、畿内王権やヤマト王権と呼ばれる中央勢力が地方を支配していた時代、中央を介さずに直接大陸との親交を深めていたと思われる地域があったことを数々の展示品などから紐解いています。

善光寺平には、古墳時代前期の4世紀ころから森将軍塚古墳などの高い身分を表す前方後円墳が建てられてきましたが、5世紀頃になると、方墳と呼ばれる小規模なものがつくられるようになったといいます。

展示を企画した県立歴史館学芸員 石丸敦史(いしまるあつし)さんは、前方後円墳がつくられなくなったということは、勢力の衰えを指すのではないのではという部分に着目し、全国的に珍しい発見が近年あったと話しています。

長野県立歴史館、夏季企画展「主張する古墳」は8月20日までです。

-

創造館特別展 伊那市内の出土品を展示

伊那市内の古墳からの出土品などを展示する夏季特別展「森に眠る古墳群~新たなイナの古墳時代像~」が創造館で開かれています。

会場には市内の古墳から発掘された出土品およそ80点や近年の調査活動についてまとめたパネルが展示されています。

市内にはおよそ80基の古墳があり、上伊那にある古墳の半分以上の数が伊那市にあるということです。

こちらは西町にある狐塚南古墳から出土した金メッキ製の馬飾り「杏葉」です。

青銅の本体に金メッキが塗られていて、現在も金が残っています。

今回の展示では、馬具が当時どのように馬に飾りつけられていたかが分かるように木曽馬の剥製に手づくりの馬具を飾り付けました。

飾り付けた馬に当時の王様が乗っていたと考えられるということです。

また、2019年と2022年に西春近南小学校遺跡で行われた発掘調査をまとめたパネルも展示されています。

市内ではこれまでに古墳時代の住居跡は点在する3軒分が見つかっていますが、今回の調査で新たに3軒まとまって発見されたということです。

夏季特別展「森に眠る古墳群~新たなイナの古墳時代像~」は9月4日まで、創造館1階特別展示室で開かれています。

-

伊那市民俗資料館 布ぞうり教室

伊那市民俗資料館が主催する布ぞうり教室が、高遠町の旧馬島家住宅で2日に開かれました。

教室には市内を中心に15人が参加し、高遠町山室の北原房子さんから作り方を教わりました。

ぞうりづくり専用の器具を使い、布団などを裂いた古布と紐を編んで作りました。

北原さんは、「形をこまめに見ながら、きつく編んでいってください」とアドバイスしていました。

伊那市民俗資料館は、布ぞうりの技術を継承し、多くの人に作り方を覚えてもらおうと、およそ10年ぶりにこの教室を開きました。

布ぞうり教室は、来週も開かれるということです。

なお、定員に達したため、参加受け付けは終了しています。

-

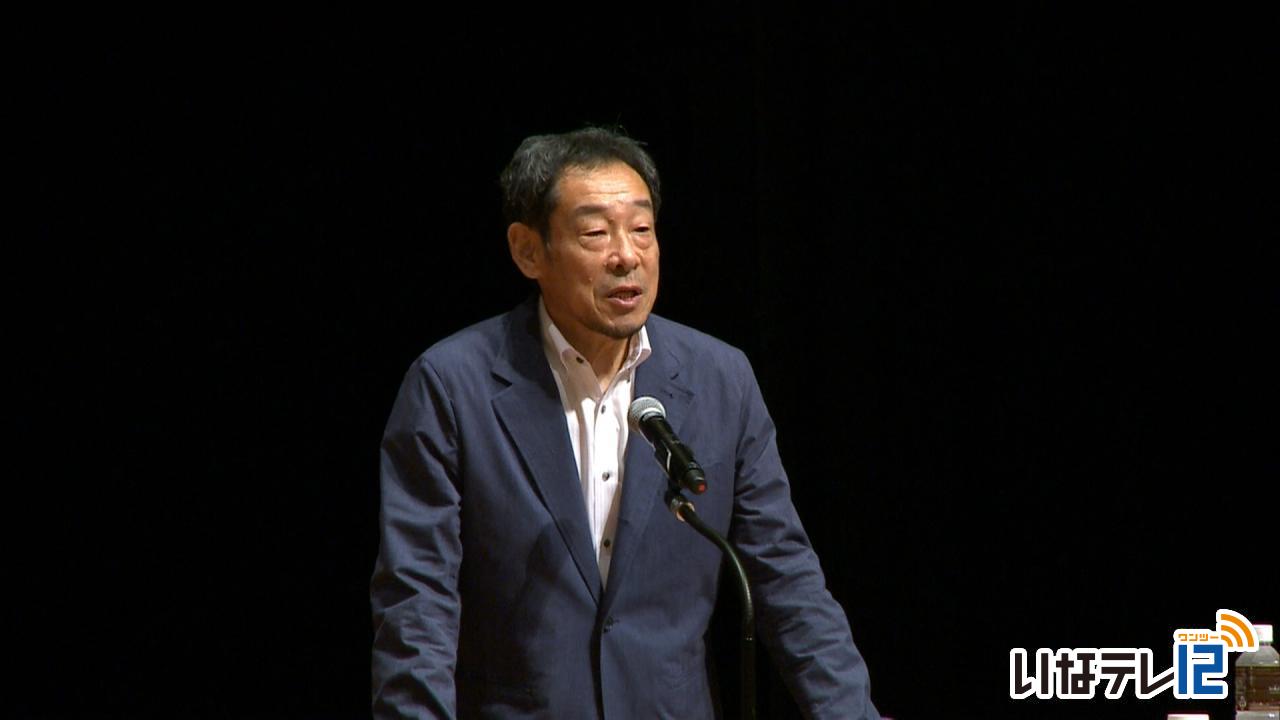

伊那北高校クロスペンアカデミー 熊谷さん講演

卒業生から話を聞き教養を高める伊那北高校の薫ヶ丘クロスペンアカデミーが24日に、伊那文化会館で開かれ、映像プロダクション会社の代表を務める熊谷友幸さんが養蚕をテーマに話をしました。

現在68歳の熊谷さんは、伊那北高校を卒業後、上京して映像制作の現場で働き、現在は映画監督・カメラマンとして活動しています。

また、一般社団法人高遠石工研究センターの事務局長を務めています。

講演会では、熊谷さんが制作した映画「シルク時空をこえて」を鑑賞しました。

この映画は、絹をテーマに養蚕業に携わる人などを取材したドキュメンタリー作品です。

国内の生産者の他に、出荷先の海外でも関係者に取材をしたということで、熊谷さんは「辺境の地から大都市まで、絹は多種多様な人々に希望を与え、世界の経済と文化をリードしてきた唯一無二の天然繊維です。伊那谷はその絹のふるさとです」と話していました。

講演を聞いたある生徒は、「絹を通じて世界が繋がっていることに驚いた。地元に誇りを持ちたい」と話していました。 -

箕輪東小でICT教育研究会

箕輪町の箕輪東小学校で、パソコンやタブレット端末を活用した授業の研究会が29日に開かれました。

この日は、町内の小中学校の教職員およそ20人が、3年生の社会科の授業を見学しました。

児童たちは、授業で散策した長岡区の畑や川の位置などを、パソコンの地図アプリを見ながら確認していました。

教職員らは、授業の様子をタブレットで撮影しながら見学しました。

箕輪町は、2014年からデジタル機器を活用したICT教育に取り組んでいて、小中学校の児童生徒に1人1台パソコンを整備するほか、各教室に電子黒板やスクリーンを設置し、授業を行っています。

この研究会は、12月に予定されている、町のICT教育DXセミナーの事前学習として開かれました。

研究会は、セミナーまでにあと2回予定されていて、デジタル機器の継続的な活用を進めていくということです。

町教育委員会では、「多くの事例を見学し、参考にすることで、さらに進んだICT教育ができる環境を整えていきたい」としています。

2812/(日)