-

立春 福与城跡に春告げる福寿草

4日は立春です。暦の上では4日から春となりました。

箕輪町福与の福与城跡では、日当りのよい斜面で福寿草が咲き始めています。

長野地方気象台によりますと、伊那地域の4日の最高気温は3.7度、最低気温はマイナス8.7度で平年並となりました。

5日からは気温が上がり、6日には暖かくなりますが、8日以降は再び冬型の気圧配置となり、寒い日が続くということです。 -

自然の中で雪遊び

冬の自然を楽しむイベント「冬の高遠フェスティバル」が4日、伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家で開かれました。

この日は県内外からおよそ300人が参加し、スノーシューや歩くスキーなどを体験しました。

イベントは、冬場に施設を利用してもらうとともに、遊びや体験を通じて自然に親しんでもらおうと開かれています。

スノーシューの体験では参加者が初心者と上級者の2つのグループに分かれて雪道を歩きました。

途中動物の足跡を見つけるとスタッフが子ども達に説明していました。

長さ120メートルのソリコースでは、子ども達がソリで遊んでいました。

東京都から子どもと一緒に参加したある男性は「東京でこれだけの雪を見ることはできない。子どもと冬の遊びを楽しむことができて良かった」と話していました。

冬の高遠フェスティバルは5日までで、5日は午前9時からソリすべり大会が開かれる予定です。 -

この冬一番の寒さ -13.7度

3日朝の伊那地域は、最低気温マイナス13.7度を記録し、この冬一番の寒さとなりました。

長野地方気象台の発表によりますと、平年を6.5度下回りました。

日中は、陽が差しましたが、最高気温は、2度までしか上がらず寒い一日となりました。 -

竜南保育園で豆まき

各地の保育園で豆まきが行われました。

このうち、伊那市の竜南保育園では、年長から年少までの園児およそ70人が、紙で作ったボールを豆に見立てて豆まきをしました。

園児達は、鬼と、豆をまくほうの2手に分かれ、交代で豆をまきました。

竜南保育園の城田妙子園長は、「今年も元気よく豆まきができたので、泣き虫鬼、怒り鬼、いじわる鬼などを追い払えたと思う」と話していました。 -

節分 無量寺で福豆まき

節分の3日は、各地で節分にちなんだ行事が行なわれました。

箕輪町北小河内の無量寺では、護摩祈祷と福豆まきが行われ、福を求めて多くの人が集まりました。

午後3時からは、阿弥陀堂で年男や年女、厄年の人が護摩木を火に投げ入れて、厄除けや家内安全、交通安全を祈願していました。

会場に来ることが出来ない人は、お札に託し、僧侶が火にかざして厄除けを祈願していました。

時節柄受験生のお札もあり、合わせて500人分を祈願しました。

午後4時からは、福豆まきが行なわれました。

裃に身を包んだ年男や区の役員らが豆まきをしました。

境内には、町内外から大勢がつめかけ、福を得ようと、必死になって拾っていました。 -

パワースポットの水で受験生応援

伊那市長谷の零磁場ミネラル株式会社は、受験生を応援しようとパワースポットとして知られる分杭峠のミネラルウォーターを3日、長谷中学校の3年生にプレゼントしました。

3日は、木下護工場長ら2人が長谷中学校を訪れ、ミネラルウォーター24本を生徒に手渡しました。

ミネラルウォーター「零磁場の秘水」は、パワースポットとして知られる分杭峠の水を商品化したものです。

受験生を応援しようと、期間限定でラベルに必勝ダルマのシールが貼られています。

シールは、1月の大寒に木下さんらが分杭峠まで行き、合格祈願したものです。

生徒らは、「これを飲んで全員で合格したい」と感謝していました。

高校入試は、8日水曜日の前期選抜試験を皮きりに始まります。 -

マンガの間取りと建築模型展

漫画に登場する建物を模型にした「マンガの間取りと建築模型展」が3日から、伊那市の創造館で開かれています。

会場には、日本の漫画に登場する建物の模型と間取り図、100点が並べられています。

題材となった漫画は、昭和40年代の懐かしいものから、現在も連載されているものなど様々です。

これらの作品は、岩手県で建設コンサルタント業を営む景山明仁さんと、山形県在住の建築士、鎌田顕司さんが共同で制作したものです。

2人の活動を知った創造館の捧剛太館長が2人に依頼し実現しました。

作品は、漫画から畳の枚数や柱の位置などを読み取り、具現化したということです。

今回の展示に合わせ、創造館が松本市の業者に依頼し制作した建設当時の創造館を再現した模型も展示されています。

マンガの間取りと建築模型展は、4月1日まで創造館で開かれています。

2月19日には、景山さんと鎌田さんのトークショーが行われます。

期間中、入場料は無料ですが、東日本大震災の義援金を募ります。

また、伊那図書館では、宮沢賢治の童話を題材にした間取りと建築模型展が、26日まで開かれています。 -

南アルスプス パネル展で魅力発信

南アルスプの世界自然遺産登録を目指す長野県連絡協議会は、南アルプスの魅力を広く知ってもらおうと、伊那市役所でパネル展を開いています。

南アルプスリレー展覧会として、協議会を構成する伊那市、富士見町、飯田市、大鹿村の県内4会場で開かれるもので伊那市が最初の会場となります。

伊那市役所1階市民ホールには、南アルプスの風景や植物を映した写真12点が展示されています。

南アルプスの中央構造線エリアは、地球が長い年月をかけ変化をし、山や川などがどのように現在の形になったのか知る事ができるジオパークに認定されています。

会場には、写真の他に、ジオパークについて学べるパネルも展示さています。

この南アルプスリレー展覧会は、13日(月)まで伊那市役所で開かれています。 -

小さい子どもを持つ親のための救急救命講座

小さい子どもを持つ親のための救急救命講座が2日、伊那市のいなっせで開かれました。

伊那市の子育て支援ボランティア団体「子どもネットいな」が開いたもので、5組の親子が参加しました。

伊那消防署の署員が火災予防や家庭での事故防止について話しました。

火災予防では、住宅用火災警報器を設置し、消火器を備えるように話しました。

講座が開かれた室内の消火設備も確認しました。

家庭での事故防止では、暖房設備に子どもが直接触れることがないように、ガードの設置を呼び掛けました。

万一火傷をした場合は流水で10分程度冷やし、火傷が広範囲の場合は致命的になるのですぐに119番通報するよう話していました。 -

伊那地域 この冬初の真冬日

2日の伊那地域は、最高気温がマイナス1.6度と、1日中氷点下の真冬日となりました。

真冬日は、この冬、初となります。

伊那市高遠町の高遠湖は、ほぼ全面が結氷していました。

長野地方気象台によりますと、2日は、県全域で、南信濃の観測点を除く全ての観測点で真冬日となっています。

伊那地域の2日の最低気温は、マイナス5.7で最高はマイナス1.6度でした。

この冬、1日中の最高気温が氷点下となる真冬日となるのは、2日が初めてです。

これは、長野県上空に強い寒気が入っていることから、 気温が上がらなかったということです。

3日も、朝は冷え込み、日中も気温が上がらず、真冬日となる可能性があります。今週の土曜日から来週の火曜日までは気温が上がりますが、8日ごろから再び冷え込みそうだということです。 -

三峰川みらい会議 樹木伐採

三峰川の環境保護活動を行っている三峰川みらい会議は1月29日、河川の環境と景観を守ろうと、河川敷内の樹木の伐採作業をしました。

三峰川みらい会議の会員や一般のボランティアなど50人が参加し、高遠町小原の三峰川河川敷で、外来種のニセアカシアなどを伐採しました。

三峰川みらい会議は、治水対策や、河川環境の保全、親しみやすい川を作る事などを目的に、毎年この時期に伐採をしていて、今年で7年目になります。

参加者は、グループに分かれてチェーンソーで木を切り倒し、運びやすい長さに切っていました。

伐採した樹木は、参加者が持ち帰り、薪として利用するということです。

関係者は、「伐採作業によって少しでも環境を良くして、皆が河原で憩えるようにしたい」と話していました。 -

桜の開花 平年より遅めか平年並み

日本気象協会は、1日、今年1回目の桜の開花予想を発表しました。全国的に、平年より遅いか平年並みとなる見込みです。

日本気象協会の発表によりますと、この冬は12月から1月にかけ、全国的に気温が平年より低いか、平年並みとなりました。

この先、2月から4月にかけても気温は、平年より低いか平年並みと予想されるため、桜の開花は平年より遅いか、平年並みになると見込んでいます。

県内のソメイヨシノは、長野市で、平年並みの4月13日ごろの開花を予想しています。 -

高遠北小3年生が伊那消防署を見学

伊那市高遠町の高遠北小学校の3年生の児童は31日、伊那消防署を見学しました。

高遠北小学校の3年生は、総合学習の一環で、去年4月から地域の商店や公共施設などを見学しています。

伊那消防署では、消防車両や救急車両を見学し、署員から備え付けられている機材などの説明を受けていました。

高遠北小学校では、これまで学習してきたことをまとめ発表するということです。 -

エコチル信州 シンボルキャラクター決まる

上伊那地域の8市町村で行われている子どもの健康と環境に関するエコチル調査のエコチル信州のシンボルキャラクターが決まりました。

最優秀賞に選ばれたのは大阪市の佐藤秀子さんの作品です。

これは、エコチル調査が始まって1周年を機に全国から公募した企画で148点の応募がありました。

シンボルキャラクターは2032年まで行われる上伊那地域でのエコチル調査の活動に使用されるということです。 -

JA上伊那生活部会伊那地区 福祉用具を寄付

JA上伊那生活部会伊那地区は、バザーの売上金で購入した福祉用具などを、伊那市美篶の老人保健施設すずたけに30日、届けました。

西村かほる副部会長ら会員9人が30日、すずたけを訪れ、福祉用具などおよそ18万円分を届けました。

生活部会伊那地区では、毎年JAまつりでバザーを行っていて、その売り上げ金で購入した備品などをすずたけに寄付しています。

今年は、22万7,061円の売り上げがあったということで、滑り止めマットや電子保温ジャーなどおよそ18万円分を購入し、残りはJAの福祉基金へ積み立てられるということです。

麻沼奈穂子施設長は「施設の運営に必要な物を、毎年提供してくださり、大変ありがたい」と感謝していました。 -

12月の月間有効求人倍率は0.63倍

上伊那の12月の月間有効求人倍率は0.63倍となり、前の月の0.7倍を0.07ポイント下回りました。

ハローワク伊那の発表によりますと、12月の上伊那の月間有効求人倍率は0.63倍で、前の月の0.7倍を0.07ポイント下回りました。

企業の新規求人数は768人で、前の年の同じ時期と比べて7.9%上回りました。

一方、新たに仕事を探している新規求職者は741人で、前の年の同じ時期と比べ、2.4%下回りました。

求人の数を示す月間有効求人数は、前の年の同じ時期より75人少ない2.138人で、22か月ぶりに下回りました。

ハローワーク伊那では、「雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに足踏みがみられる」としています。 -

高校新卒者就職内定率92.2%

ハローワーク伊那は、今年の春卒業する高校新卒者の12月末現在の就職内定状況を発表しました。

就職内定率は、92.2%で前の年の同じ時期を4.8ポイント上回っています。

ハローワク伊那によりますと、12月末現在の求職者数335人に対し就職内定者数は309人となっています。

内定率は92.2%で、前の年の同じ時期を4.8ポイント上回りました。

求人倍率は0.91倍で前の年の同じ時期を0.06ポイント下回りました。

ハローワーク伊那では、「就職環境は厳しいながらも、就職にたどり着いている。まだ決まっていない生徒に対して個別支援などを行い、卒業までに100%となるよう取り組んでいきたい」と話しています。 -

ヤングドライバーコンクール表彰

若手社員の交通安全意識を高めるヤングドライバークラブ交通事故防止コンクールの表彰状の伝達式が26日、伊那警察署で行われました。

県内から314クラブが参加し、最優秀クラブに南箕輪村の信英蓄電器箔が選ばれました。

信英蓄電器箔では、交通事故の情報を掲示して注意を呼び掛けたり、出勤時間にシートベルトの着用チェックをして交通安全意識の高揚を図っているということです。

メッセージの部では、同じく信英蓄電器箔の宮下明子さんが最優秀賞を受賞しました。

このほか、優秀クラブに南箕輪村の大明化学工業、メッセージの部佳作に信英蓄電器箔、ポスターの部の優秀賞と佳作に大明化学工業が選ばれています。

コンクールは去年の5月から8月までの期間に行われ、交通事故防止に向けた社内と地域での活動が評価されました。 -

伊那市女性団体のつどい

伊那市内の女性団体が一堂に集まる「伊那市女性団体のつどい」が28日、伊那市役所で開かれました。

この日は伊那市内の女性団体11団体からおよそ100人が集まりました。

つどいは、団体同士の交流を深めようと毎年開かれています。

運営は協議会で行なっていて、企画や進行も全て協議会のメンバーが考えています。

アトラクションの大型絵本の朗読では、各団体の役員が1人ずつ参加して「モチモチの木」を朗読しました。

伊那市女性団体連絡協議会の福沢初子会長は「女性団体の人数は年々少なくなってきているが、交流を深め、みなさんのパワーを地域にアピールしていきましょう」と参加者に呼びかけていました。 -

伊那地域最低気温ー9.7度

30日の伊那地域は最低気温マイナス9.7度となり、この冬一番の寒さを記録しました。

標高およそ800メートルにある箕輪町長岡の十二天渓谷妙見乃滝も寒さで氷ついていました。

滝の高さは20メートルほどありますが、水の流れはわずかとなっています。

30日の伊那地域は放射冷却により気温が下がり午前7時46分にマイナス9.7度を記録。

平年より2.3度低く、この冬一番の寒さとなりました。

長野地方気象台では31日も強い寒気が流れこむため、朝方はマイナス5度まで下がると予想しています。 -

大徳王寺城址の案内看板設置

南北朝時代の大戦乱「大徳王寺城の戦い」があったといわれている伊那市長谷溝口に、その言い伝えを記した案内看板が設置されました。

看板は伊那市長谷溝口にある常福寺の裏山に設置され29日序幕式が行われました。

看板を設置したのは、溝口の歴史や自然などについて学んでいる、溝口郷づくりの会で、伊那市元気づくり支援金事業を活用してつくられました。

伊那市文化財審議委員で長谷村誌歴史編編纂委員の久保村覚人さんが、地域に残る古文書をもとに調べた南北朝時代の大徳王寺城の戦いについての説明書きがあります。

それによりますと、西暦1300年代の南北朝時代、溝口に大徳王寺城という城があり、その城を中心に戦乱があったということです。

溝口郷づくりの会では、地域の歴史を広く知ってもらうことで、活性化につなげたいと話します。

溝口郷づくりの会では地域の歴史や自然について学ぶ学習会を開きボランティアガイドを養成する計画で、溝口のPRに努めていくということです。 -

失くした現金2,800万円

伊那警察署は去年1年間の落し物などのまとめを30

日発表しました。

失くした現金の総額はおよそ2,800万円で一昨年より400万円以上増えています。

まとめによりますと、去年1年間の遺失物の届け出は、およそ2,600件で現金の総額は、2,800万円、物品は8,000点となっています。

現金は一昨年より400万円以上増えていて1件の最高金額は100万円、落とした人に返還された金額はoおよそ500万円となっています。

落し物で最も多かったのは、証明書・カード類でおよそ5,000点。

続いて財布、携帯電話となっています。

他に10キロ入りの米3袋がありましたが、落とし主が現れ、返されたということです。

失くした現金の総額が増えていることから、伊那署では「しっかり管理してほしい。」と話しています。 -

インフルエンザで学級閉鎖

南箕輪村の南箕輪中学校2年3組と西部保育園年長のたんぽぽ組がインフルエンザのため学級閉鎖となりました。

南箕輪中学校2年3組では生徒8人がインフルエンザを発症したため30日午後から2月3日まで学級閉鎖に。

西部保育園たんぽぽ組は、31日から2月3日まで学級閉鎖にするということです。

伊那保健所ではインフルエンザをうつさないために咳、くしゃみをするときは、ティッシュなどで口と鼻をおさえる。

咳をしているときはマスクを着用するなど咳エチケットに心がけるよう呼びかけています。 -

アルプスいーなちゃんソフトボールクラブが

心肺蘇生法学ぶ

女子児童のソフトボールチーム、アルプスいーなちゃんソフトボールクラブは万一に備え29日、心肺蘇生法などを学びました。

伊那公園内にある屋内運動場で救急救命講習会が開かれ、クラブのメンバーやコーチ、保護者などおよそ30人が心肺蘇生法などについて学びました。

指導にあたったのは、伊那消防署の救急救命士3人で、人が倒れたときの対応の仕方などについて話をしました。

心肺蘇生では速さや強さなど人形を使って学んでいました。

屋内運動場には練習中など人が倒れたときなどに備えAEDが設置されています。

クラブ代表の伊藤易明さんは、「いざというとき怖がらず対処できるようになってもらいたい。」と話していました。

アルプスいーなちゃんソフトボールクラブではメンバーを募集していて「子どもたちの安全面も考えながらソフトボールに取り組んでいる。安心して参加してほしい。」と話しています。 -

伊那スキーリゾートにアルプホルンの音色

駒ヶ根の吹奏楽団、アルプホルン駒ヶ根による演奏が29日、伊那市の伊那スキーリゾートで行われました。

アルプホルンの演奏は、スキー場を身近に感じてもらおうと、伊那スキーリゾートが企画したものです。

アルプホルン駒ヶ根のメンバーがスイスの民族音楽など6曲を披露しました。

晴れ間が広がった白銀のスキー場には、アルプホルンの音色が響き渡っていました。 -

伊那市消費者の会 2月に公開リフォーム講座

伊那市消費者の会は、使わなくなった洋服などを利用して、冬の防寒着「ねこ」をつくる、公開リフォーム講座を2月に開きます。

「ねこ」は、木曽地域に伝わる冬の防寒着で、そでがないため家事をするのにも便利だという事です。

この日は、伊那市内で予定している公開講座で講師を務める消費者の会のメンバー10人が集まり、事前講習を行いました。

メンバーは自宅から使わなくなったコートやひざかけを持ち寄り、型紙に合わせて裁断してミシンで縫い合わせていました。

伊那市消費者の会では、家で眠っている洋服をごみにしないで再利用して欲しいと話しています。

公開リフォーム講座は2月21日、25日、26日の午前9時30分から伊那市の女性プラザ伊那で開かれます。 -

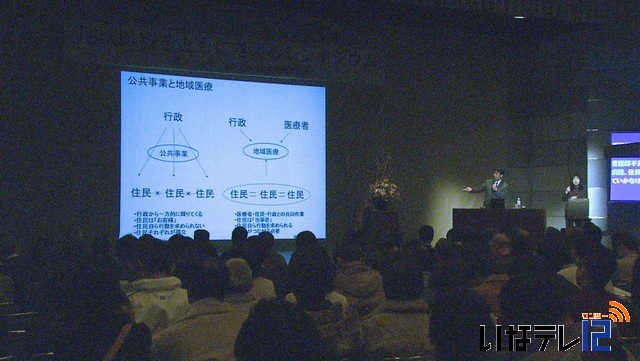

地域医療を考えるシンポジウム

地域医療について考えるシンポジウムが29日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、城西大学の伊関友伸教授は、「地域医療再生のカギは医師が働きたい地域づくりをする事」とアドバイスしました。

シンポジウムは、地域医療を取り巻く様々な問題の背景や実態をしり、それぞれの立場で何が出来るのか考えていこうと、県と上伊那地域包括医療協議会が開きました。

医療の現場では、医師の過重労働や医師不足など様々な問題を抱えています。

このうち、基調講演で、城西大学の伊関教授は「地域医療再生のための処方箋」と題し話をしました。

伊関さんは、「これから日本は、高齢化により、どこの地域でも、医師や看護師などの人材や、病院の病床数など医療資源の不足が予測される」と前置きし、「どのようにして、医師が勤務したい地域にしていくかが課題」と話しました。

伊関さんは「病院は、医師が高度な技術を学べ自己成長でき、専門医の資格を取れる施設を整える。

行政は、高齢者の健康増進など福祉を充実させる

住民は、かかりつけ医をもち、コンビニ受診を止める事が大切」と話し「制度を作り強制するのでは無く、医師や看護師事を考え、「共感」の心を持つ、地域を作る事が大切」と話していました。 -

地震、津波、台風鬼を退治

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームで、節分にちなんだ豆まきイベントが29日行なわれ、家族連れなどで賑わいました。

登場したのは、地震鬼や津波鬼、台風をイメージした鬼などです。

節分会の行事は、みはらしファームの開園した年から行われています。

最初は、農作物の豊作を願い行われていましたが、次第に、不況や震災など、世相を反映するようになってきたということです。

周囲を囲んだ人たちは、みはらしファームでとれた大豆を思いきりぶつけ、鬼を退治しました。

続いて行われた福豆まきでは、いちご狩り入園券など豪華景品もお菓子とともにまかれ、周囲を取り囲んだ人たちは、われ先にと手をのばしていました。

みはらしファーム運営協議会の笠松悟議長は、「今年は、災害が無く、穏やかかな良い一年にしたい」と話していました。 -

仏画家が縁起絵を市に寄贈

祖父が高遠出身の仏画家松尾隆康さんは、辰年にちなんで龍の縁起絵を27日伊那市に寄贈しました。

寄贈された縁起絵は、「青龍光道」のタイトルがつけられています。

一切の暗雲を切り裂いて龍が導いてくれるようにとの思いがこめられていて、龍が天高く昇る直前の様子が描かれています。

仏画家 松尾隆康さんは、先代の父を受け継いで2代目で、下伊那郡高森町にアトリエを構え活動しています。

高遠町の弘妙寺に仏画を寄進し、祖父が旧高遠町出身という縁で今回の寄贈となりました。

松尾さんは、仏画や宗教絵画の制作に従事するかたわら、全国的に仏画の講師を指導していて、伊那では12年目になります。

白鳥孝市長は、「辰年に伊那市にとってありがたいものをいただいた。みなさんに見てもらえるところに飾りたい」と感謝していました。 -

みのわ祭り会場 松島区の工業団地一帯へ

今年7月28日に行われるみのわ祭りは、会場を、これまでの国道153号バイパスから、松島区の工業団地内に移し開催されます。

27日、箕輪町内で開かれた2012みのわ祭り実行委員会で、会場の変更が報告されました。

まつり実行委員会と町は、去年12月に警察に対しバイパス使用の要望書を提出しましたが、警察からは「許可をする事は難しい」との連絡があったということです。

理由として、「今年3月にバイパスが、伊那市内で竜東線と接続することから、交通量の増加が予想される事」や「バイパスを会場に大規模なイベントを開催する例が県内では他に例がない」としています。

新たな会場としては、これまでの会場の東側になる、松島区の工業団地、日之出工専地区と、みのわ天竜公園一帯で行う案が示され、承認されました。

バイパス以外での祭り開催については、4年前の実行委員会で検討が行われ、今回承認された場所は、その時、候補に上がった場所です。

実行委員会では、新たな会場について、バイパスを使わない事から交通規制の面で安全性が向上し、駐車場も容易に確保できる事などから、多く人が祭りに参加できる場所だとしています。

52/(木)