-

駒ケ根ベンチャーズコンサート

駒ケ根市近郊のアマチュアオヤジバンド「駒ケ根ベンチャーズ」は2日夜、駒ケ根市のアイ・パルいなんで第4回コンサートを開いた。60年代に世界中でエレキブームを巻き起こした米国バンド「ベンチャーズ」の曲を中心に約30曲を演奏=写真。集まった約300人の観衆に懐かしい「テケテケ…」サウンドをたっぷりと聴かせた。観衆は手拍子を取ったり、体を揺らしたりしてリズムに乗りながら、迫力あるバンドの演奏を楽しんでいた。

02年に厄年を機に高校の同級生らと結成した同バンドは毎年夏に単独コンサートを開いてきたほか、伊南各地のイベントなどにも出演する「売れっ子バンド」。今回のコンサートからはキーボードに紅一点の佐藤美也子さんが加入し、さらにサウンドに厚みが増した。 -

奏者、裏方心ひとつに準備着々、アンサンブル演奏会8日に

宮田村を拠点に国内外の若手演奏家が集まる弦楽合奏団「アンサンブル信州in宮田」の4回目の定期演奏会が8日に迫り、住民有志でつくる支援組織も成功させようと準備を進めている。最高の音楽を届けようと、奏者も裏方も心はひとつだ。

同合奏団は、子どもたちに一流の音楽を聞かせたいと願った「アンサンブル信州in宮田を育てる会」が支援して設立。

賛同した東京音楽大学前学長の兎束俊之さんが音楽芸術監督を務め、今年も伊那市出身の宮坂千夏さん=バイオリン=ら新進気鋭の24人の奏者が集まった。

裏方の育てる会も準備に余念がない。多くの人に演奏を聴いてもらおうと、広報活動にも力を入れる。

当日はチャイコフスキーやモーツァルトなどクラシックの名曲を演奏するが、午後2時からの昼の部は小中学生を無料で招待。

午後6時からの夜の部は一般が対象で、前売り券(3千円)を村民会館、駒ケ根市文化会館、県伊那文化会館、飯島町文化館などで発売中。当日券(3500円)も用意する。

また、宮田村民会館で行うリハーサルも無料で公開(6日午後1時から5時半、7日午前9時半から午後5時半)する。

問い合わせは昼の部が宮田中学校の瀧澤教諭85・2004、夜の部は育てる会事務局の加藤さん85・4220まで。 -

保育園プール開き

宮田村西保育園(吉川美幸園長)は4日、プール開きをした。久しぶりに水の感触を満喫。ルールを守って、9月初めまで楽しむ。

年長園児の代表によるテープカットや、塩をまいてお清めも。

「約束を守り、水と仲良くなって元気いっぱい遊びます」と、全園児がプールに向ってあいさつした。

この日は梅雨の中休みとなり、夏本番を思わせる陽気に。

園児たちは水をかけあったり、プールの中を駆け回ったりして、シーズンの到来を喜んでいた。

村内では同日に東保育園もプール開き。中央保育園や小、中学校は既に6月中に終えており、真っ黒に日焼けした子どもたちに出会えそうだ。 -

伊駒流舞・現代舞踊発表会 華麗な衣装で優雅に

日本舞踊の伊駒流舞踊会(宗家家元・伊駒寿宜)は2日、県伊那文化会館で、創立18周年の現代舞踊発表会を開いた。社中らが豪華な衣装に身を包み、これまでの練習の成果を披露した。

上伊那の24団体から80余人が出演し、65曲の演目を披露。会場に駆け付けた、ほぼ満員の観客からは、舞台が終わるごと大きな拍手が贈られた。

伊駒流は伝統芸術を基本に、新しい創作舞踊を取り入れているのが特徴。舞台では「みれん海峡」「古城の舞」「さざん花の宿」などのほか、オリジナルの「伊駒音頭」を優雅に踊った。

魅了された観客は目をうっとりとさせ、次から次へと繰り広げられるステージを満喫。一つひとつの舞台が始まる度に、カメラのフラッシュが出演者に向けられた。 -

英語弁論大会でモンゴルのことを語り全国大会出場権を手にした

上伊那農業高校生物工学科2年

伊那市美篶

御子柴すみれさん(16)

今、モンゴルの人の半分は遊牧生活をやめ、都市へと移り住むことを選んでいます。しかし、都会の方が本当に楽しいのでしょうか。どうして彼らは何千年も続けてきた遊牧生活をやめなくてはならないのでしょうか竏秩B

6月23日、上伊那農業高校で開かれた第26回英語弁論大会の長野県予選で、モンゴルでの経験から感じた思いを英語で聴衆に訴え、見事全国大会への切符を手にした。昨年も出場したが、惜しくも最優秀賞を逃した。その悔しさも後押しし、膨大な思いを制限時間内で話せるよう、しっかりと文章を練り込んだ。原稿ができたのは本番の約1週間前。そこからスピーチを必死で練習し、なんとか本番に間に合わせた。「いろんな先生方がすごく熱心に指導してくれたおかげです」と笑みを浮かべる。

◇ ◇

「スーホの白い馬」を読んで以来、憧れていたモンゴルを初めて訪れたのは中3の夏休み。大草原を駆け抜ける馬、長年引き継がれてきた遊牧生活への期待を胸に、首都・ウランバートルに到着。そこには想像を超えた世界が広がっていた。高層ビル、コンビニエンスストア、何の不自由もない都市の生活竏秩B衝撃を受けた。しかし、最も衝撃的だったのは自分とあまり年の変わらない子どもが、物乞いをしている姿だった。モンゴル最大のデパートを訪れた時、親を無くしマンホールで生活する“マンホールチルドレン”と呼ばれる子どもたちが物乞いをしていた。何かしてあげたい気持ちはあった。しかし通訳に「きりがないから」と止められた。テレビの中でしか見たことのない世界を目の当たりにし、自分の置かれた環境の豊さを思い知る。

◇ ◇

その後、遊牧民の生活を体験するために都市部からはなれたボルノール村へ。そこでは、母親・モギーをはじめとする大家族のゲルに泊り込み、仕事を手伝いながら共に生活を送った。「言葉が通じないことが最初は不安だったけど、簡単な英語は伝わったし、ほとんどはジェスチャーで伝わって。言葉は通じないのにコミュニケーションがとれるのは楽しかった」。他人の子、自分の子という分け隔てはなく、一家の周りには当たり前のように多くの子どもが集まっていた。

ものすごく寒い夜があった。その日はほとんど眠ることができなかったが「寒かった」ということは言わなかった。しかし次の日、モギーは一枚の毛布を持って、そっと掛けてくれた。人の温かさが溢れた生活。物質的な豊かさはない。しかし、厳しい自然環境が人の絆を一層強くしているんだ竏秩B強い感動した。

◇ ◇

「私自身、都会への憧れがあったりするから、モンゴルの人が都会の生活へと移っていくのも分かる。でも、マンホールチルドレンや黒い煙、ゴミの山を生む都市の生活と、無駄が無く人の温かさがある遊牧生活、どちらが本当に幸せなんだろうって思う。豊かさを求めすぎた結果、その国の文化が消えていってしまうのは寂しい。そう思うんです」。 -

中川東小校内音楽会

中川村の東小学校(久保村和子校長)は2日、06年度校内音楽会を開いた。この日のために練習を積み重ねてきた児童らは各学年ごと代わる代わるステージに登場し、それぞれ2、3曲ずつを披露した=写真。

3年生は『雨降り水族館』の斉唱と『村祭り』の合奏。和太鼓も登場し、祭りの雰囲気を表現した。6年生は最上級生らしくビゼー作曲の『カルメン』に挑戦。難しい曲にもかかわらず、息の合った見事な演奏を響かせて、訪れた保護者らの大きな拍手を受けていた。職員らは『わたしはだれでしょう』をユーモアたっぷりに披露して児童らをわかせていた。 -

駒ケ根市総合文化センター開館20周年

駒ケ根市総合文化センターが1986年に開館して今年で20年になるのを記念して駒ケ根市と駒ケ根文化財団(渋谷敦士理事長)は2日、文化会館で記念式典と公演会を開いた。中原正純市長は式辞で「地域における教育、文化、生涯学習の拠点として20年。これを契機にさらに充実を図り、文化の殿堂として住民皆が集う施設にしていきたい」と述べた。センターを管理・運営する文化財団の渋谷理事長は「20年の実績を基に伝統文化を大切にし、さらに質の高い文化を市民に提供するよう努力していきたい」とあいさつした。

開式に当たり、駒ケ根太鼓子ども連による勇壮な太鼓の演奏が披露された=写真。

記念公演では花柳太昌一門による日本舞踊、駒ケ根太鼓保存会による演奏、駒ケ根豊年踊り保存会による踊りなど、市内の各団体による踊りや演奏が披露され、集まった市民らを楽しませた。 -

宮田中学校PTA学習会

宮田村宮田中学校のPTA学習会が30日にあり、手話やお菓子づくりなど4つの講座を開講。本年度初めて希望する生徒も参加し、父母らと同じ目線で取り組んだ。

村内などから講師を招き、アロマテラピーやヨガ、スクラップブッキングなど、趣向を凝らした内容も。

保護者、生徒は自分の希望する講座を自由に選び、挑戦した。

部活動などと同時間に行われたため、生徒の参加は限られたが、新津吉明校長は「ともに学ぶことも大切な機会と思う」と話した。 -

かんてんぱぱで第27回長野県陶芸展

長野県陶芸作家協会は9日まで、第27回長野県陶芸展を伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開いている。県内で活躍するベテランから若手まで、23人の陶芸作家が手がけた約千点の多彩な作品が、訪れた人たちを楽しませている=写真。

年に1度、県内各地で開催してきた作品展でかんてんぱぱホールでの開催は3年目となる。さまざまな作家の作品を一堂に並べることで、会員相互の製作意識を刺激すると共に、学びあう場として開催してきた。

つぼや皿、ティーセットなどといった生活に身近な作品が中心で、作家それぞれの個性が楽しめる展示となっている。上伊那からは伊那市長谷、駒ヶ根市から3人の作家が作品を出展している。

協会顧問で出展者の一人でもある村越久子さん(85)=上田市=は「みなさん一人ひとりの違いを真剣に見てくださっている」と話し多くの来場を呼びかけていた。

作品はその場で購入することもできる。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時(最終日は午後男4時)。 -

高遠中の吹奏楽部 東京芸大生から基本学ぶ

伊那市の高遠中学校に1、2日、東京芸術大学音楽学部器楽科の学生4人が、吹奏楽部の指導に訪れた。

東京音楽大学(現・東京芸術大)の初代学長の伊沢修二が東高遠出身とあって、市(旧高遠町)と同大学は長年交流。同中学校にも毎年、学生が指導に訪れている。

期間中は部員15人のほか、高遠高校の生徒7人も参加。フルート、クラリネット、サックスなどのパートに分かれ、楽器の持ち方や吹き方などの基本練習などをした。

クラリネットのパートでは学生が「肩の力を抜いて楽に吹く」などと生徒らを指導。部員たちは「めったにないこと」と熱心に取り組んでいた。 -

駒ケ根市で生涯学習フォーラム

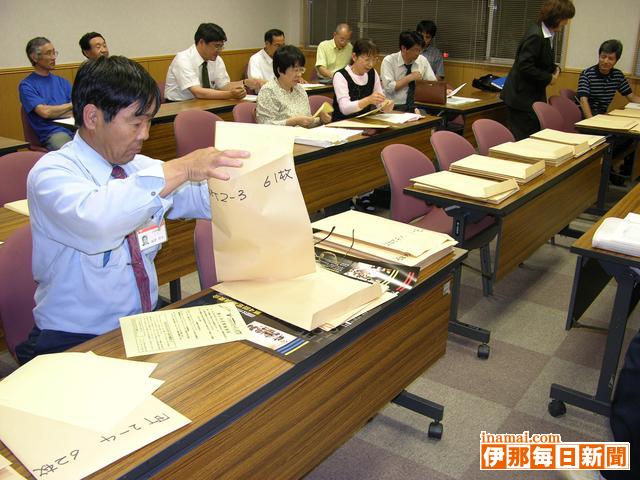

豊かな生涯学習社会の実現を目指し「ともに学び、ともに育つ」をテーマに1日「第13回学校と地域竏註カ涯学習フォーラム」(信濃教育会、上伊那教育会など主催)が駒ケ根市で開かれた。地域に根ざした体験学習に取り組んできた市内の幼稚園・保育園、小中学校、高校など10会場でそれぞれ学級活動が行われ、上伊那全域から訪れた多くの教育関係者が参観した。

中沢小学校(北原三千生校長)では地元の伝統産業を受け継いでいこうと全校で取り組んできた「炭焼き」について各学年がそれぞれ決めたテーマ別に公開授業を行った。6年生は地元の経験者に聞くなどして調べた炭焼きの方法について発表=写真。校内に設置された本格的な炭焼き窯に親子で原木を入れた。4年生はカヤを使った伝統的な炭俵作りに挑戦した。

赤穂小学校5年生はセネガル人に指導を受けたアフリカンドラムの演奏を、東中学校の生徒は獅子舞、お囃子、巫女の舞など、地域に伝わる伝統芸能を発表した。

午後は全体会が市文化会館で開かれ「学社融合の取り組みをどうすすめたらよいか」をテーマにパネルディスカッションが行われた=写真。駒ケ根市の小林晃一教育次長が実践発表を行い、信濃教育会の牛越充さんをコーディネーターに八重洲学園大教授の浅井経子さん、信濃教育会の中村雅則さん、上伊那教育会の松井ちはるさん、駒ケ根市立中沢公民館長の下島大輔さんが意見を交わした。会場を埋めた教育関係者らはメモを取りながら真剣な表情で議論に聞き入っていた。 -

本の感想、織物で表現

本の感想を色でイメージして織物で表現する、宮田村教育委員会の学校週5日制対応講座「本と織り」が本年度も開講した。4人の子どもたちが、喬木村出身の児童文学作家、椋鳩十の「大造じいさんとガン」を読み、共同作品に励んでいる。

4人はいずれも宮田小の6年生。2年目の杉本佳菜子さん(11)を除き、北原夢奈さん(12)、夏目あかりさん(11)、谷さくらさん(11)は初めての挑戦だ。

イメージをふくらませてデザイン。思い浮かべた色彩にあった、織糸を選ぶのも楽しみのひとつ。

「色選びがうまくできて、きれいに織れたら最高」と4人。卓上織機を使って制作に取り組んでおり、秋に開かれる村の文化祭出展を目指している。

読書と織物は畑違いにも感じるが、「イメージ織り」として織物の手法の一つとして存在する。

指導者の辰野恭子さん=大原区=は「イメージをふくらますことで、また違った読書の世界も広がるはず。みんな今年は6年生。小学校生活の良い思い出にもなれば」と話していた。 -

伊那市・美篶小で音楽会

伊那市の美篶小学校(北原寛校長・391人)で30日、毎年恒例の音楽会があった。澄み渡る歌声と軽快なリズムの演奏など、児童たちはこれまでの練習の成果をステージ披露した。

今年度初頭から発表曲を決め、練習に励んできた。1クラスずつの合唱、楽器演奏や、5、6年生それぞれの学年全体の歌など計19プログラムを、保護者ら約300人が集まる体育館で繰り広げた。

ゆったりとした心和む曲から鼓動が波打つ激しい曲まで、聞く人を楽しませるバラエティー豊かな曲目を観客は満喫。保護者らは記録に残そうとビデオカメラを片手に、笑顔で我が子の勇姿を見つめた。

6年生の三女が同小学校へ通う武田浩さん(44)は「それぞれ練習を頑張ってきた気持ちが伝わってきた。今年で最後の音楽会となるが、子どもの成長をよく感じられたことに尽きる。喜びを実感する」と目を細めていた。 -

駒工自走ロボット大会

駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は29日、光センサーを搭載した自走ロボット大会「3代目白線流し」を開いた。情報技術科3年生31人のうち予選を勝ち抜いた10人が出場し、優勝を目指してタイムを競った。

レースは1度に2人ずつが対戦するノックアウト方式。出場者らが合図の声とともにロボットをスタートさせ、心配そうな表情で愛機の動きをじっと見つめる中、ロボットはジージーとモーターの音をたてながらコースの白い線に沿ってカーブやコーナーをスムーズに進んだ=写真。中には鋭角コーナーで何度もコースアウトを繰り返したり、3分間の制限時間内にゴールできず、無念のリタイアとなるロボットもあった。コースの周囲に集まった同級生や1・2年生らからは「頑張れ」「あきらめるな」などと大きな声援が飛んでいた。

レースはリノリウム製の黒いマットに幅約2センチの白いビニールテープを張った全長約17メートルのコースで行われた。コースは直線や緩やかなカーブのほか、直角や鋭角のコーナーを組み合わせた複雑なもので、いかに無駄な動きをなくしてスムーズに速く走れるかが試される。

ロボット製作は同科の必修課題。2月に行われた予選大会には同科の31人全員が参加し、それぞれ2年間かけて作り上げた手製の愛機で決勝大会進出を懸けて戦いに臨んだ。 -

若草若梅学級がカレーパーティーで地域とふれあい

宮田村宮田中学校の自律学級・若草若梅学級は27日、地域と交流しようと、カレーパーティーを村の福祉交流施設なごみ家で開いた。手作りのカレーで訪れた住民をもてなし、自作の短歌やお気に入りの詩を朗読した。

薮本貴広君、加藤佑介君、石沢昌樹君の3人が協力して、野菜がふんだんのカレーを調理。焼きたてのナンも用意して、開演した。

パーティーがあることを知って立ち寄った近所の人もいて、抜群の味に大喜び。

3人の生徒たちは自ら進んで配膳も。「おかわりいりませんか」と、積極的に声をかける姿もあった。

食後のティータイムには短歌や詩を朗読。100メートル走や水泳で頑張っている今の自分の姿を表現した短歌を、堂々と発表した。

この日の取り組みは、同中学校が全校一斉に校外に出て交流や調査研究する「調べ学ぶプラムデー」の一環。 3人の生徒は訪れた人たちとゲームや会話も楽しみ、ふれあいを心ゆくまで満喫。笑顔がはじけていた。 -

最後の祭り、盛りあげたい

太鼓連の呼びかけで、小中学生練習に熱

今年で最後となる見通しの飯島町のお陣屋まつりを盛りあげようと、信州お陣屋太鼓連絡協議会(熊谷初男会長)は、小中学生の有志と一緒に出演しようと計画。後継者育成の願いもあるが、子どもたちは7月29日の本番に向けて練習を積んでいる。

同協議会を構成する町内3つの愛好団体はは、毎年お陣屋まつりに参加。

過去にも団体に加入している子どもが出演するケースはあるが、今回は協議会が連携して幅広く町内の小中学校に呼びかけ。10人ほどが名乗り出た。

6月になってから本格的な練習を始めたが、メキメキと上達。熱心に取り組んでいる。

中心になって指導している「鼓遊」代表の那須野一郎さんは「祭りは最後だが、我々の活動が終わるわけではない。今回の取り組みが、後継者育成の契機にもなれば」と話した。 -

東中で防犯訓練

駒ケ根市の東中学校(小木曽伸一校長)は28日、校内への不審者侵入を想定した防犯訓練を行った。駒ケ根署の警察官が扮(ふん)した不審者1人が日本刀(模擬刀)を持って職員玄関から校内に侵入。教職員がさすまたや木刀などを持ち「武器を捨てろ」などと説得しながら取り囲もうとするが、不審者は時折日本刀を振り上げて「ついてくるな」「生徒を出せ」「殺すぞ」などと叫び、かまわず廊下を進んで2階へ。各教室では「不審者侵入」の校内放送を聞いた教諭の指示で生徒がドアの内側に机などでバリケードを作り、不審者の侵入を防いだ。侵入から数分後、教職員は暴れる不審者を3階でようやく確保し、ほっとした表情を見せた=写真。

体育館に集まった生徒たちに対し、スクールガードリーダーの小出光恵さんは「落ち着いた行動に感心した。皆さんを見守っている人たちに感謝する心掛けを持って」と講評した。小木曽校長は「皆真剣にできていた。万一の場合には先生の指示に従って集団行動を取ることが何よりも大事だ」と呼び掛けた。 -

宮原淳一水彩画展

日本水彩画会員の宮原淳一さん(71)=伊那市境=の水彩画展が28日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。「一生に一度」という個展に、平日にもかかわらず来館者は朝から切れ間なく、宮原さんの絵の世界をじっくりと鑑賞している。

“緑の画家”といわれる宮原さんの作品は、風景の中でも森や林の中の特殊な一部分を切り抜き、7色の緑で刻銘に描く細密画。日本水彩画会展に初出品した99年、初入選し石井柏亭賞(2等賞)を受賞。01年に奨励賞、03、05年に会友奨励賞を受賞し、05年に会員に推挙された。広島や名古屋などにもファンがいる。

展示作品は84点。入賞作品など代表作に加え人生記録、生活記録という側面の絵として、子どもや孫の人物画、宗教的な絵、花などの静物画もあり、「一番気に入っている」という63年ころの妻を描いた「観世音菩薩」も展示。水彩画のほか日本画、水墨画、油彩画、パステル画などさまざまで、中学校時代の作品、高校3年のときの県展、全国児童画展入選作品もある。

宮原さんは、「大衆とともに専門家にもいいと言われる作品でなければ残っていかない。表に出た出世作だけでなく、記録としての作品なども見てほしい」と話している。

展示は7月2日まで。午前9時縲恁゚後5時半(最終日午後4時)。無料。 -

伊那市少年補導委が市内高校などを訪問

伊那市少年補導委員会などは28日、市内にある4高校と南箕輪村の上伊那農業高校を訪問した。同委員会は定例補導で特に多く見受けられる現状をまとめた要望書を提出、各学校では要望内容について生徒指導していく。

毎年一回の高校訪問に、委員会の丸田旭雄会長=伊那市美篶=ら6人が参加。▽通学路の迷惑歩行▽自転車の2人乗り、夕方の無灯火走行▽駅待合室での利用者への配慮▽カラオケ店での喫煙・飲酒竏窒ネどについて、注意を促す要望書を各校へ提出した。

伊那西高校を訪れた一行は、生徒指導主事の関島靖教諭と懇談し、生徒の登下校時の通行マナーについて指導することを確認。また、同校は「生徒が不審者によって被害を受けることが多い」とし、防犯面の協力を依頼した。

伊那市少年補導委員会は前年度、年間計87回の街頭補導を実施。少年ら延べ236人を補導したうち、高校生の補導人数は59人だった。 -

日本水彩画会員

伊那市

宮原淳一さん(71)

森や林の一部分を切り取り、葉の一枚一枚まで忠実に描く細密画。7色の緑で神秘の世界を描く。

森、林、郷土の人々、仲間の絵描き…。「すべてにありがとう」の思いを込め28日から、「人生最初で最後」の個展を伊那市の県伊那文化会館で開く。

「信州の人間だから自然が染み付いている。緑が原点にある」

5月になると放浪癖が出てくる。魂をゆるがすような何かを感じる場所を求め、森や林の中を2カ月近くも自転車と足でさまよう。期待と不安を胸に毎日、毎日。

「きっと今年も会えるだろう。早く会いたい。新しい恋人みたいにね。会えたときは『ここだ!』って立ち尽くすね」

こうして巡り合った場所にイーゼルを据え、夏中毎日通って描き続ける。「葉の一枚一枚が全部違う。描いてくれと語りかけてくる。小さな葉でも愛しく、そこに生命感がある。おろそかにしたら成り立たない」。描き終わらないときは、「自分の精神と体に染み込ませて」、家で仕上げる。60号の作品を仕上げるのに7、8カ月という月日を費やす。

小学生のころから周囲に絵が上手だと言われ、高校3年で県展と全国児童画展に入選。絵の道を夢見たが、親の反対で断念し、大学で経済を学んだ。

卒業後、親の会社である宮原電気工事を経営。わずか4年で3倍の規模にまで成長させるが、62年から高校の倫理社会の教諭として新たなスタートを切った。南信の高校で教べんを取り94年の退職後も、04年まで非常勤で勤めた。

絵筆を握ったのは定年後。96年ころから本格的に水彩画に取り組み始めた。

99年、日本水彩画会展に初出品で初入選し、石井柏亭賞(2等賞)を受賞。だれかに師事するわけでもなく独学で制作。絵の経歴はなく、ただ友に誘われて出品しただけだったが、「新人が入選した」と騒ぎになった。

その後、01年に奨励賞、03、05年に会友奨励賞を受賞する快挙を成し遂げ、05年に会員になった。日本水彩画会の理事長は、「すい星のように現れ…異例の早さで会員に推挙された」と展覧会に寄せた言葉に記している。

「今まではとんとん拍子できた。でも、今年は本当に苦しみ抜いた」

日本水彩選抜展(7月25縲・0日、東京セントラル美術館)に出品する60号の新作。一部がどうしても思うように描けず、「水彩では邪道だけど色をつけては落とし、つけては落としを繰り返し、紙に穴が開いたらやめようと思った」。苦しみ抜いた末、「向こうからヒントなり力を与えてくれる」ことを経験した。

「苦しみを避けたりせず、通り抜けないと光が見えてこない。絵でも人生でも同じ。どんな問題が起ころうと、どうどうと受けてたつ。うまくいかなくても乗り越えていこうとね。うまくいかないことが大事。今年はそれが分かった」

20年間、座禅を続け、教育畑を歩みながら思想、哲学を研究。これらの蓄積が芸術、絵画に生きている。「根本的な命の感動、すばらしさを受けてもらいたい。自然環境の大切さも伝えたい」。若い世代、未来に伝えようと精魂込めて描く。(村上裕子) -

資源の大切さ理解深める 伊那市の小学生「エコツアー」

伊那市は26竏・月6日、市内の小学校を対象とした環境学習「子どもエコツアー」を開く。初日は東春近小学校4年中組(27人)が同市横山の「鳩吹クリーンセンター」など3施設を見学し、資源の大切さなどについて学んだ。

環境に対する学習の場を提供する目的で開かれ、2年目の取り組み。市内の学校に呼び掛け、2校5クラス(前年は1校1クラス)からの参加要望があった。

不燃物・粗大ごみ処理施設の同センターを見学した児童らは、まだ使えそうな粗大ごみを見て「もったいない」などと感想。施設関係者は「ごみ減らすためには、要らない物は買わない。物を大切にしながら使うことを考えて」と呼び掛けた。

7月6日までに、東春近と西箕輪小の4年生5クラスが、資源ごみの中間処理施設「信州ウエイスト」や上伊那広域水道用水企業団「箕輪浄水場」などを見学する。 -

男女共同参画研究集会

第42回駒ケ根市男女共同参画推進研究集会は25日、駒ケ根文化センターで開いた。実行委員会の主催。互いの人権を尊重して、家庭や地域生活について考えようと、200人以上の市民が参加した。

6つの分科会に分かれて意見交換。介護や育児、仕事など、男女の関わり、あり方を見つめ直した。

全体会では男女共同参画を推進しようと、昨年夏に発足した「いきいき市民の会」が寸劇を披露。

介護や家事、育児など普通にある家庭の様子を再現し、男女の垣根を越えて協力し合う大切さを訴えた。 -

愛に満ちた演奏、心揺さぶられ

酒井さんマリンバコンサート

精神障害を抱えつつ、活発な音楽活動を続ける宮田村北割区のマリンバ奏者酒井保美さんが25日、自身が勤務する村の福祉交流施設なごみ家でコンサートを開いた。闘病の様子など語りながら、心の支えとなっている家族、そして周囲の仲間への感謝を表現。・ス愛・スに満ちた演奏は、集まった約70人の心を揺らした。

病気で倒れた母親を介護するうちに、自身も心の病を患った酒井さん。左半身がしびれる病気にも悩むが、逆境を乗り越えて音楽活動を続けている。

なごみ家では2年ぶりのコンサートとなったが、思い出の曲の数々を強弱つけた巧みな表現で披露した。

曲の合間には、苦しい闘病にも笑顔を絶やさない母親、それを支えひたむきに介護する父親への尊敬の念を語る場面も。

「私には身近にいつも励ましてくれる人が数多くいる。今日も多くの皆さんの力でコンサートができた」と語った。

友人の倉田しのぶさんらも友情出演。寸分の余裕もないほどの聴衆で埋まった会場も、心一つになりコンサートを盛りたてた。 -

図書館まつり

中川村図書館は26日日、第9回図書館まつりを図書館周辺で開いた。お話会や古本市、講演会など多彩なイベントが繰り広げられた。

「おはなしのへや」では「おはなし会スペシャル」と銘打ち、ごくらくごんたやムーミンの会などが出演。パネルシアターや大型紙芝居、かたりなど次々と演じ、子どもたちを物語の世界に誘った。

また、文化センター2階では「楽しく生きる」と題した版画家の菅田英一さんの講演と、ピアノとフルートのミニコンサートもあった。

前庭では「クロワッサン」「日本カメラ」など雑誌200冊と旧東公民館図書館の蔵書約50冊が払い出され、来場者は手に取って、内容を確認し、3、4冊と持ち帰った。

このほか、図書館ボランティア「布絵本の会」のバザーもあり、手作りのかわいらして小物が人気を呼んでいた。 -

久保直子『武満徹の世界をうたう』

長野市出身のソプラノ歌手久保直子さんのコンサート『武満徹の世界をうたう』が24日、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館別館VITA AMORで開かれた。約100人の聴衆が集まり、つややかなソプラノの響きを楽しんだ。

久保さんは『小さな空』『死んだ男の残したものは』『翼』など、武満徹の作品集『SONGS』に収められた14曲を熱唱=写真。さまざまなタイプの曲を自在に歌いこなす久保さんのソプラノに、会場の聴衆は目を閉じてうっとりと聴き入っていた。

久保さんは元音楽教諭。駒ケ根市の混声合唱団「明日歌」に参加していたこともある。 -

小中学生アルプスふれあいキャンプ

自然体験活動を通して子どもたちの自主性や社会性の育成を図ろうと駒ケ根市教育委員会と駒ケ根市内校長会は24日、06年度アルプスふれあいキャンプ(第1次)を同市赤穂北割一区の駒ケ根キャンプセンターで開いた。市内の小中学生約40人が参加し、はんごう炊さんやゲームなど、自然の中でのキャンプを楽しんだ。スタッフとして高校生のほか、駒ケ根VYS、看護大の学生ら約40人が参加し、かいがいしく小中学生らの面倒をみた。

参加した小中学生は当初互いに顔を知らない同士で表情も固かったが、全員で「だるまさんが転んだ」などのゲームをするうち徐々に緊張感もほぐれ、打ち解けて楽しそうに笑い合っていた。

中原稲雄教育長はあいさつで「人と人との触れ合いがこのキャンプの目的。互いにバカになり、仲良しになって楽しく過ごしてください」と呼び掛けた。

キャンプは1泊2日。25日はミニウォークラリーなどを楽しむ。第2次キャンプは7月30日から3泊4日の日程で戸倉山キャンプ場で開かれる。 -

第6回みのわ芸術祭

みのわ芸術文化協会(藤田隆美会長)の第6回みのわ芸術祭は25日まで、箕輪町文化センターで開いている。24日はステージ発表があり、10プログラムで日本舞踊や箏の演奏など会員が熱演を繰り広げた。

協会は、芸術文化のもつ感動と楽しみの輪を広げ、より豊かな町づくりに貢献するとともに、文化活動参加の質と量を高め、より豊かで彩りある生き方を目指そうと活動している。芸術祭は、協会員のみによる催しで、作品展示会とステージ発表で広く町民に日ごろの活動の成果を発表する。

ステージ発表は、あでやかな日本舞踊、しっとりとした箏や尺八の演奏、数種類のハーモニカによる演奏などを披露。観客は熱の入ったステージに盛大な拍手を送った。

協会副会長の大槻武治さんによる山本鼎と農民美術についての「足元からの芸術文化」の発表もあった。

展示会は俳句、短歌、陶芸、書、ちぎり絵、アートフラワー、ろうけつ染め、木彫と、幅広い分野で会員が研さんを積んだ作品を並べている。展示は25日午後4時まで。 -

高校改革プラン一斉実施反対を訴えるチラシ配り

長野県高教組上伊那支部(伊澤英喜支部長)は23日、高校改革プランの一斉実施反対を訴えるチラシを伊那市駅前ビル・いなっせ周辺で配った=写真。

この日、同支部が訴えた内容は(1)実施計画に対して地域・学校の合意を得ること(2)一斉実施ではなく、現場の要望や検討状況を最大限尊重し、十分な時間をかけること(3)受験生に不安を与えたり影響がないよう、一斉実施を控えること竏窒ネど。

県教育委員会は今年3月、高校改革プラン実施計画の中で、地域の認知度が低い多部制・単位制高校の再編は08年度、それ以外の高校は07年度の生徒募集までに進める方針を打ち出した。上伊那でも、箕輪工業高校と上伊那上農高校定時制が、新しい他部制・単位制高校の検討を進めているが、伊澤支部長は「新しい学校をつくるには最低でも2、3年が必要。多部制・単位制も1年の猶予では足りない」として、慎重な進行を求めた。

チラシを受け取った伊那市に住む60代の女性は「長谷などから来ている生徒は通うのが困難となってしまう。校舎や人件費の削減で県財政の負担は軽減されるかもしれないが、家庭への負担は大きくなる。教育には一番お金をかけてほしい」と話していた。 -

酒井さん2年ぶりのなごみ家コンサート

宮田村北割区のマリンバ奏者酒井保美さんが25日、2年ぶりに自身が勤務する村の福祉交流施設なごみ家でコンサートを開く。精神障害を抱え病気と向き合いながら、仕事や音楽活動を続けているが、「今までの体験を通じて考えたり、感じたことをコンサートに織り込めたら」と話している。

曲目はコスモスやノクターン、さくらさくらなどを予定。友人の倉田しのぶさんがピアノ伴奏、謎のミュージシャン伴想考さんもギターで友情出演する。

酒井さんは左半身がしびれる病気とも闘っているが、昨年末に駒ヶ根病院(駒ヶ根市)の病院祭で1年4カ月ぶりに音楽活動を再開。

ホームグラウンドのなごみ家では久しぶりのコンサートとなるが、今の想いを演奏にぶつけようと意欲を高めている。

入場無料で、午後1時半開演。問い合わせはなごみ家85・2922まで。 -

プール開きしたのに、泳げない?

プール開きしたはずなのに、水がない?‐。宮田村宮田中学校の改修したばかりのプールに不具合がみつかり、使用を中止している。来月2日に中体連南信大会を控える水泳部は、宮田小学校のプールを借りて練習。今月中に修理し、7月からの授業には間に合わせる。

村は1600万円余りかけて、さびなどが露出したプール本体に、新たに防水シートを施工する改修を実施した。

水泳の授業は7月に入ってからだが、水泳部の練習があるため今月5日にプール開き。

しかしその後、新たなシートと本体部分の間に浸水していることが判明した。現在は水を抜いて、使用を見合わせている。

村教委は「今月中には修理して使えるよう対応したい」と話した。

2110/(火)