-

信大農学部で科学の祭典

子ども達が科学のおもしろさを体験する催し「青少年のための科学の祭典2018伊那大会」が、20日と7月1日の2日間、南箕輪村の信州大学農学部で開かれています。

会場には、信州大学の各学部の教員や中南信の小中学校教諭などが58のブースを設けました。

ビニール傘でプラネタリウムを作るコーナーでは、星図を見ながら星を書き写していました。

分子模型を作る体験コーナーでは、5種類の原子を使ってビタミンCや二酸化炭素の分子を作っていました。

科学の祭典は、信州大学などで作る実行委員会が、信大の県内5つのキャンパス持ち回りで毎年開いているもので、1998年に始まりました。

科学の祭典はあすも信大農学部で午前10時から午後4時まで行われます。

-

高遠小学校で木育授業

伊那市高遠町の高遠小学校で木育授業が23日に行われ、4年生が学習机の天板を上伊那産のカラマツで作ったものに付け替える作業を行いました。

4年生の児童43人が、保護者と一緒に作業を行いました。

児童らは、これまでついていた天板を取り外すと、上伊那産のカラマツでできた新しい天板に付け替えていました。

これは、幼いうちから木に親しんでもらい地域産材の利用促進につなげようと、伊那市と上伊那林業振興協議会が行っているものです。

毎年市内の小学4年生を対象に行っていて今年で5年目になります。

子ども達は、新しくなった天板に触れて感触を確かめていました。

天板のつけかえ作業は高遠北小学校でも29日に行われます。 -

迫力の演奏 伊那谷ブラス

上伊那の音楽団体に所属する金管奏者、打楽器奏者でつくる

伊那谷ブラスのコンサートが24日駒ヶ根市文化会館で開かれました。

今年で5回目となるコンサートには駒ヶ根市と伊那市の市民吹奏楽団や消防団音楽隊など5団体から40人ほどが出演しました。

コンサートは3部に分かれて進行しクラシックやポップスなど10曲が披露されました。

伊那谷ブラスの北条崇博団長は「回を重ねるごとに仲間とも慣れて良い演奏ができるという雰囲気ができてきました。たくさんの人と演奏できる良い機会なので今後も続けていきたい。」と話していました。

このコンサートの模様は7月21日午後2時からご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那東小学校で音楽会

伊那市の伊那東小学校で全校児童が参加しての音楽会が27日に開かれました。

「音と心をそろえてきいている人のために気持ちのよい音楽会にしよう」をテーマに、今年5月から練習をしてきたという事です。

音楽会では、クラスごとや学年ごとに合奏や合唱を披露し、午前の部最後のプログラムでは全校で歌いました。 -

こども館まもなく開館1年

開館して間もなく1年を迎える南箕輪村のこども館の今年5月末までの総利用者数は、およそ2万7千人に上ることがわかりました。

子育て支援・相談をはじめ、子どもたちが遊び・学び・交流できる複合施設として去年7月18日に開館しました。

南箕輪村がまとめた、こども館の総利用者数はおよそ2万7千人となっていてます。

内訳は、放課後児童クラブの利用者が述べ1万8千人、イベントや子育て相談などの来館者が9千人で、月の平均利用者数は2千500人となっています。

こども館では、工作や運動、読み聞かせなど毎週土曜日に講座を開いている他、学習支援も行っています。

こども館では、「今後も幅広い世代に利用してもらえるよう取り組んでいきたい」と話していました。

来月28日には、1周年を記念したイベントを予定していて、こども館のオリジナル体操などが披露されることになっています。

-

伊那北高校でペン祭

伊那市の伊那北高校の文化祭、第64回ペン祭の一般公開が23日と24日の2日間行われています。

今年のペン祭のメインテーマは「肇(はじめ)」です。新しい企画に挑戦しようとの思いが込められています。

今年は初めて、同じ日に文化祭を行っている伊那弥生ケ丘高校との合同企画が行われています。

両校のスタンプを集めると出店の割引券が当たるもので、スタンプを集めた人が早速くじ引きをしていました。

クラス展示では、伊那市に関するクイズに正解すると射的が体験できるものや、別の教室では市民1,000人にアンケートを行い、年代別に伊那市に欲しい施設をまとめて展示したものなどがあります。

ペン祭の一般公開は、24日も午前9時30分から午後3時まで行われます。吹奏楽部やダンス部など文化系の部活動のステージ発表のほか、誰でも参加できるゲーム大会などが企画されています。 -

ブロック塀県内11校が不適合

18日の大阪府北部を震源とする地震を受け、長野県は県内の県立高校と特別支援学校の敷地内のコンクリートブロック塀の緊急調査を行いました。

その結果、県内11の学校で現行の建築基準法に適合していないことがわかりました。

長野県は、18日に発生した大阪府北部地震を受け、県立高校と特別支援学校敷地内のブロック塀が現行の建築基準法に適合しているか緊急調査しました。

適合しないブロック塀があるのは高校が10校で22か所、特別支援学校で1校1か所となっています。

上伊那では、辰野高校と駒ヶ根工業高校にブロック塀がありますが、適合しているかどうかは22日現在公表していません。

伊那北・弥生・高遠・赤穂・上伊那農業・箕輪進修高校にはブロック塀はないということです。

伊那養護学校にはブロック塀がありますが、適合しているということです。

長野県では、基準に適合しない塀は速やかに補修または撤去するとしています。 -

薫ヶ丘美術展 23・24日開催

伊那北高校の文化祭ペン祭にあわせた卒業生による薫ヶ丘美術展が23日と24日の2日間、伊那北高校薫ヶ丘会館で開かれます。

会場には、伊那北高校の卒業生で美術の世界で活躍するプロからアマチュアまでの芸術作品38点が飾られています。

油絵を中心に書や工芸作品、漫画もあります。

この作品展は、高校の文化祭にあわせOBたちが作品を持ち寄り多くの人に見てもらい、現役の文化部を応援しようと始まり、今回で20回目となります。

薫ヶ丘美術展は23日と24日の2日間、伊那北高校薫ヶ丘会館で開かれます。

-

くくり罠の設置場所を考える

総合学習で食害対策に取り組んでいる伊那市の長谷中学校の生徒は22日、学校近くの山林で鹿を捕まえる、くくり罠の設置場所について考えました。

長谷中学校1年生の13人が山林内を歩きながら罠の設置場所はどこがいいかを考えました。

講師を務めたのは地元猟友会の小淵幸輝さんです。

小淵さんは鹿の足跡を見つけると「ここが獣道となっていて鹿が通ることから罠を仕掛けるとよい」などと説明していました。

生徒たちは今後小淵さんがくくり罠を仕掛けるところを見学し罠の仕組みや設置の仕方を学ぶことにしています。 -

弥生祭23日と24日に一般公開

伊那弥生ケ丘高校の文化祭、第59回弥生祭の一般公開が23日と24日の2日間行われます。

22日は校内祭がありクラス発表が行われました。

また弥生祭の実行委員会が進行の段取りなどについて確認していました。

今年のスローガンは「ぼくらは弥生祭に恋をする」となっていて文化系クラブは演劇発表や絵画、写真の展示などを行います。

またダンス、軽音楽、吹奏楽などの演奏披露もあります。

運動系クラブは飲食物を販売し文化祭を盛り上げます。

23日と24日は伊那北高校の文化祭ペン祭も行われることから両校合同企画のスタンプラリーも行われます。

それぞれの高校に足を運んでもらおうと企画されたもので両校のスタンプを集めると飲食コーナーの割引券などが当たります。

-

児童たちが歓声 プール開き

梅雨の晴れ間となった22日、箕輪町の箕輪南小学校ではプール開きが行われました。

縦10メートル、水深0.7メートルの低学年用プールで2年生28人が水の感触を楽しみました。

2年生は水に親しみ浮いて泳げるようになることを目標に週3回のペースで水泳が行われます。

休憩時間には甲羅干しをしながら「もぐれるようになりたい」「長い時間泳げるようになりたい」などそれぞれ目標を発表していました。

箕輪南小学校では夏休み中もプールの開放日を設けることにしていて8月には水泳参観を予定しています。

-

ミクロネシア伝統の踊り披露

ミクロネシアの青少年が22日伊那市高遠町の高遠小学校を訪れ国に伝わる踊りを披露しました。

10歳から14歳の24人が高遠小学校の児童に踊りを披露しました。

ミクロネシアの子どもたちは祖国では収穫の感謝を表したりお祝いのときに踊るものだと説明していました。

高遠小学校の児童は民俗衣装を着て踊る伝統の踊りを興味深そうに鑑賞していました。

ミクロネシアと日本の交流は国際感覚を備えた青少年の育成を目的に独立行政法人国立青少年教育振興機構が行っているものです。

一行は25日まで高遠町に滞在し地域の人たちと交流したり日本の文化を学ぶということです。

-

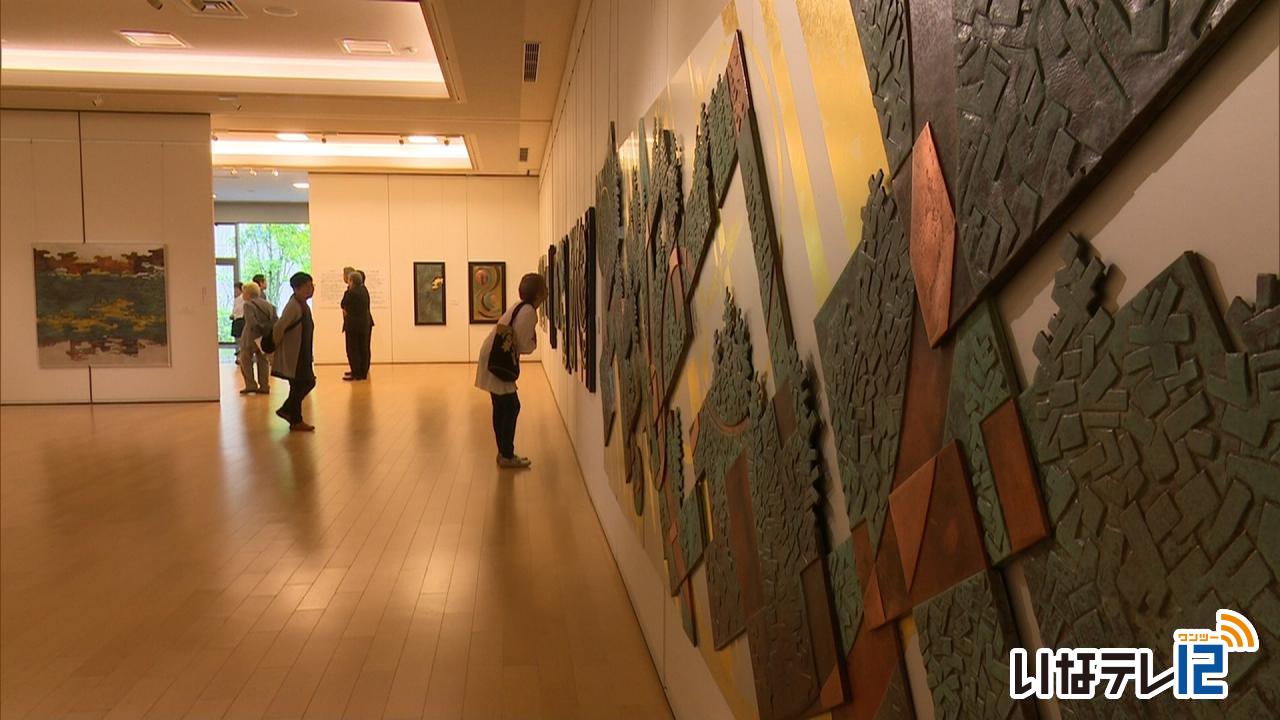

木下五郎さん彫鍛金作品展

駒ヶ根市在住の彫鍛金作家・木下五郎さんの作品展「うちなる形象(かたち)」が、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。

会場には、2006年から今年までの作品48点が展示されています。

彫鍛金は金属を叩いて鍛え彫って作品を形作っていくもので、木下さんの作品は、立体ではなく、絵画的に平面で表現しているのが特徴です。

木下さんは、日展特別会員や現代工芸美術家協会の評議員などを務めています。

今回の展示会は、伊那食品工業の創立60周年を記念してかんてんぱぱ西ホールで開かれています。

複数の作品を組み合わせたものが3つ展示されています。

そのうちの一つ「幽玄(ゆうげん)」は、2012年から2014年の5作品を組み合わせています 。

水辺に樹木が映る姿をえがいたもので、日本古来の能の世界観を表現しています。

2017年から現在制作途中の作品「至象(ししょう)」は森の中で移り変わる光や風・大気を描いた作品で、来年春完成予定です。

2014年から2016年「地之祭(ちのまつり)」は地上の目に見える部分と、地下の目に見えないエネルギーを描いた作品です。

木下五郎彫鍛金展は、来月1日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれています。 -

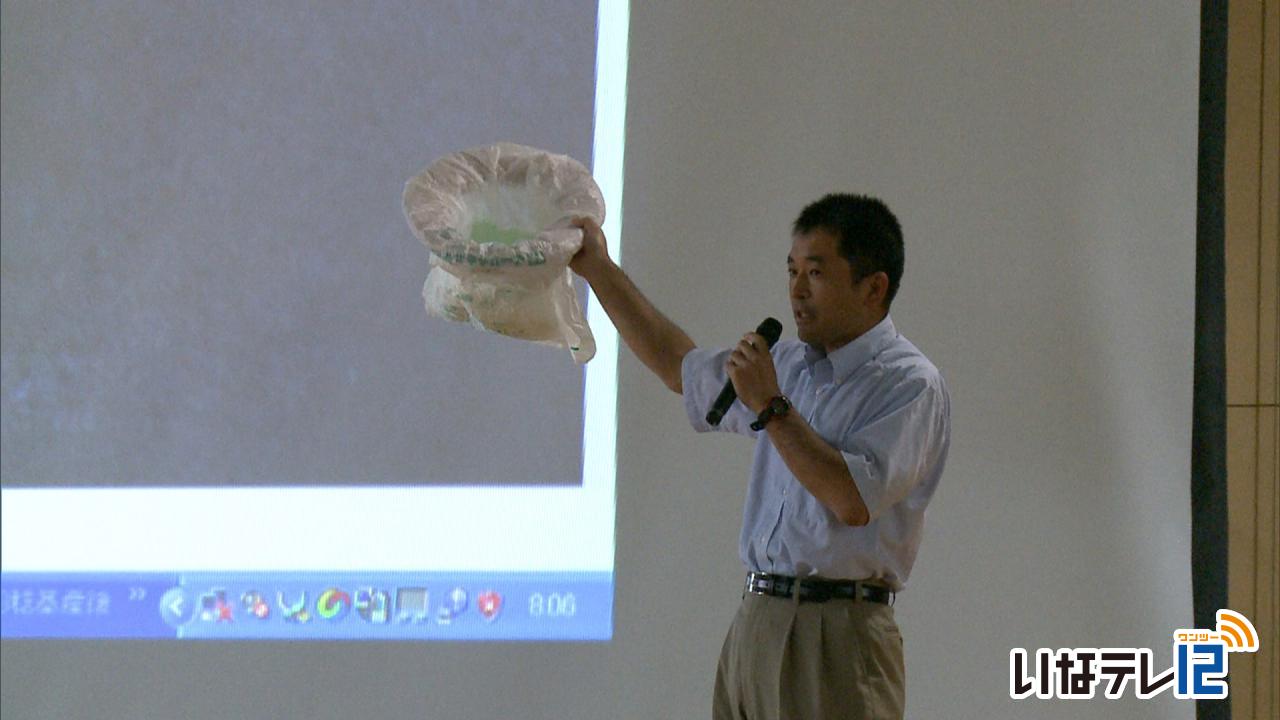

西駒登山前に袋式トイレを説明

7月に西駒登山を予定している箕輪町の箕輪中学校2年生は、西駒山荘で使用する「袋式トイレ」の説明を20日に受けました。

西駒山荘管理人の宮下拓也さんが箕輪中学校を訪れ、袋式トイレの使い方を説明しました。

西駒山荘では、環境への負荷を減らすため2001年から袋式トイレを使っています。

袋の中に用をたすと中に入っているシートに水分が吸収されます。

使用した袋はヘリで里へ下ろして処理するため環境負荷が少ない方法とされています。

宮下さんは「トイレに行く事が不安で水分を控えると熱中症や高山病にかかりやすくなります。安心して使ってもらえるトイレなのでしっかり水分はとってください」と呼びかけていました。

2年生約250人は7月18日、19日に西駒登山を予定していて2日目の帰り道で西駒山荘に休憩で立ち寄る事になっています。 -

残業60時間 働き方改革へ

伊那市教育委員会が、市内の小中学校21校の教職員に対して行った時間外勤務の調査結果が19日、市総合教育会議で報告されました。

ひとりあたりの平均時間外勤務は1か月間でおよそ60時間となっています。

会議は市役所で開かれ、教職員の働き方改革の取組状況の報告の中で時間外勤務の調査結果が公表されました。

今年4月・5月に行った調査によると、最も多い学校では、平均81時間、最も少ない学校でも平均47時間で、全体の平均は60時間となっています。

ただ、前の年の同じ期間の調査に比べ、平均で2時間ほど少なくなっています。

市教育委員会では、今年5月から、中学校に部活動指導員が導入されたことや、タイムカードの導入による意識改革によるものではないかとしています。

4月には市内小中学校の校長ら6人ほどでつくる働き方改革委員会も立ち上がっていて、白鳥孝市長は「教職員の声を吸い上げ、改革に向けて検討を進めていってほしい」と呼びかけていました。 -

オールエイジミュージック

子どもからお年寄りまで楽しめる音楽会をテーマにミュージカルなどを上演する「オールエイジミュージック」が16日に伊那市のいなっせで開かれました。

伊那市高遠町山室でピアノ教室を開いている原葉子さんが企画したものです。

音楽会では、原さんのピアノ教室に通う子どもや公募で集まった子どもたちがミュージカルに出演しました。

食育をテーマにした物語で、甘いものが大好きな子ども達がお菓子の家の魔女に捕まってしまうというものです。

オールエイジミュージックは、子どもからお年寄りまで全ての世代の人が楽しめる音楽会として、去年11月に信州高遠美術館で1回目が行われ、今回で2回目になります。

音楽会には、出演者も含め上伊那を中心に150人ほどが参加しました。 -

伊那小児童 伊那まつり歴史学ぶ

今年の伊那まつりに踊り連で参加する伊那市の伊那小学校2年生の児童は16日、まつりの歴史について学びました。

元伊那市職員でちんどんやとして活動している柘植晃さんが伊那小学校を訪れ、講師をつとめました。

伊那まつりの歴史を学ぶ学習会で、踊り連として参加する2年生90人が話を聞きました。

柘植さんは、市民おどりで使われている伊那節、勘太郎月夜唄、ダンシング・オン・ザ・ロードの3曲を紹介しました。

子ども達は、手拍子をしてリズムをとり、曲のテンポの違いを確認していました。

柘植さんは、伊那節は320年前に伊那と木曽の人々の交流の中で生まれた事、勘太郎月夜唄は第二次世界大戦中に公開された映画の中で使われていた事などを説明していました。

学習会は、これからのまつりを担っていく子ども達に、より理解を深めてもらおうと希望のあった小学校を対象に毎年開かれています。

今年の伊那まつりは8月4日に市民おどりが、5日に花火大会が予定されています。 -

芸大生が中学生に演奏指導

高遠町出身の伊澤修二が初代校長を務めた縁で伊那市と交流がある東京芸術大学の学生が西箕輪中学校を16日に訪れ、生徒に楽器の演奏を指導しました。

東京芸大音楽学部の学生10人が西箕輪中学校を訪れ、吹奏楽部の生徒40人を指導しました。

東京芸大は旧高遠町出身の伊澤修二が初代校長をつとめた縁で交流があり、毎年秋に伊那市で記念演奏会が開かれています。

演奏指導もその一環で、吹奏楽部のある市内5つの中学校で毎年行われています。

生徒らは楽器ごと10のグループにわかれ指導を受けました。

学生は、楽器を正しく持つ事、最初から最後まで一定の勢いで息を吐く事などをアドバイスしていました。

芸大生による指導は12月にも行われる予定です。 -

幅広い年代が日本舞踊を披露

伊駒流竹扇舞踊会が10日伊那市のいなっせで開かれました。

舞踊会には中学生からベテランまで幅広い年代が出演し舞いを披露しました。

舞踊会には中学生から最高齢は75歳のベテランまでが出演し33曲が披露されました。

最年少で舞台に立った中学生2人は息の合った舞いを発表していました。

舞踊歴20年以上の池上恵さんは高校生で孫の雛姫さんとともに舞台に上がりました。

雛姫さんは祖母の恵さんに習い小学4年生から舞踊を始めたということです。

竹扇舞踊会代表の伊駒康宜さんは「日本の伝統文化の舞踊を若い人たちに伝えていきたい。」と話していました。

舞踊発表会は2年に1度開かれていて今回は会員23人が日頃の練習の成果を発揮していました。

-

迫力の演奏 第1回クラシック音楽の祭典

第1回クラシック音楽の祭典「バレエ音楽とドイツ・レクイエム」が10日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

ブラームス作曲の「ドイツ・レクイエム」を、伊那フィルハーモニー交響楽団とオーディションで選ばれた合唱団、プロのソリスト2人が演奏しました。

ドイツ・レクイエムは7つの曲で構成されていて、歌詞は全てドイツ語です。

合唱団は伊那市を中心に県内外の123人で、練習は去年の2月から月2回行ってきたということです。

また、公募で集まったバレエダンサーや伊那市富県出身のプロダンサー下島功佐さんが出演しました。

「クラシック音楽の祭典」は、1990年から始まった「手づくりの演奏会」が一昨年幕を閉じ、その後も多くの人から存続の声が上がったことから、より質の高いものにしようと開かれました。

会場には、満員となる1,000人が訪れ、演奏に耳を傾けていました。 -

長野県華道教育会伊那支部 華道展

上伊那の華道の指導者による第16回華道展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、上伊那の10の流派の作品48点が展示されています。

カキツバタやアジサイなど初夏の花が中心です。

展示会は、華道の指導者でつくる長野県華道教育会伊那支部が2年に一度開いています。

個人の作品の他に、数人で作った合作もあります。

こちらは、池坊の5人の高さ2メートルほどの作品です。

葉の「面」と枝の「線」の対比など植物の配置で景観美を表現しているということです。

こちらは、3作品で1つとなる小原流の4人の合作です。

自宅の庭で採取した植物を中心に、初夏の自然の姿を表現しているということです。

長野県華道教育会伊那支部の第16回華道展は10日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

高遠高校 商店街の見どころをマップで紹介

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りに合わせて観光客に地元商店街を紹介するマップを、9日に配布しました。

ローズガーデンへのシャトルバスの発着点となっているループ橋下の駐車場で、情報ビジネスコースの3年生8人がマップを配りました。

高遠町の商店街の見どころを紹介するもので、お土産を買える店や、高遠そばを提供している店などが15店舗掲載されています。

高遠高校では2015年に初めてこのマップを作りました。毎年3年生が商店へ出向いて聞き取り調査をし、新しい情報を加えながら改良してきました。

全部で600部作製したマップは16日と23日にも配布する予定です。

-

高遠小学校コミュニティスクール 今年度の発足式

伊那市高遠町の高遠小学校は、地域住民や保護者、児童が一体となった学校づくりを進めるコミュニティスクールの今年度の発足式を、6日行いました。

この日は、ボランティアを行う地域住民18人が高遠小学校を訪れ、自己紹介をして児童と顔を合わせました。

高遠小学校でのコミュニティスクールの取り組みは今年度で2年目になります。

住民を代表して北條良三さんは「みなさんが健やかに成長する事を願って私たちも頑張ります」と挨拶しました。

児童会長の小松史歩さんは「みなさんから地域の事を教えてもらって感謝しています。これからも高遠小学校を応援してください」と話していました。

高遠小学校では190人の児童に対し220人の地域住民が登下校の見守りのほか野菜栽培の指導、読み聞かせなどのボランティアで学校に関わっているという事です。

-

高校の将来像を考える協議会 発足・初会合

県立高校の第2期高校再編に向け、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の初会合が、4日に開かれました。

協議会では今後、保護者や上伊那8校の校長などを対象に意見を聞き再編案の検討に反映させる計画です。

この日は委員およそ20人が出席しました。

会では、上伊那8校の校長や高校在学中・進学前の保護者、教育関係者、委員の推薦など、およそ30人を対象に意見を聞くことが確認されました。

7月下旬に行われる次回の会議までに、「少子高齢化やグローバル化などの社会変化」や「地域が求める人材確保」など長野県教育委員会が示す方針に対し、6人程度のグループヒアリングで5回に分けて意見を集めます。

この日県が示した旧第8通学区・上伊那地域の中学卒業生の推移予測では、2017年の1,856人に対し、2030年には2割少ない1,494人になるとしています。

再編計画の方向性について県では「少子化の進行を考えると、再編の実施を前提に将来像を考える必用がある」としています。

協議会は、市町村長や産業界、教育界やPTAの代表18人で構成され、来年1月頃成案をまとめる予定です。 -

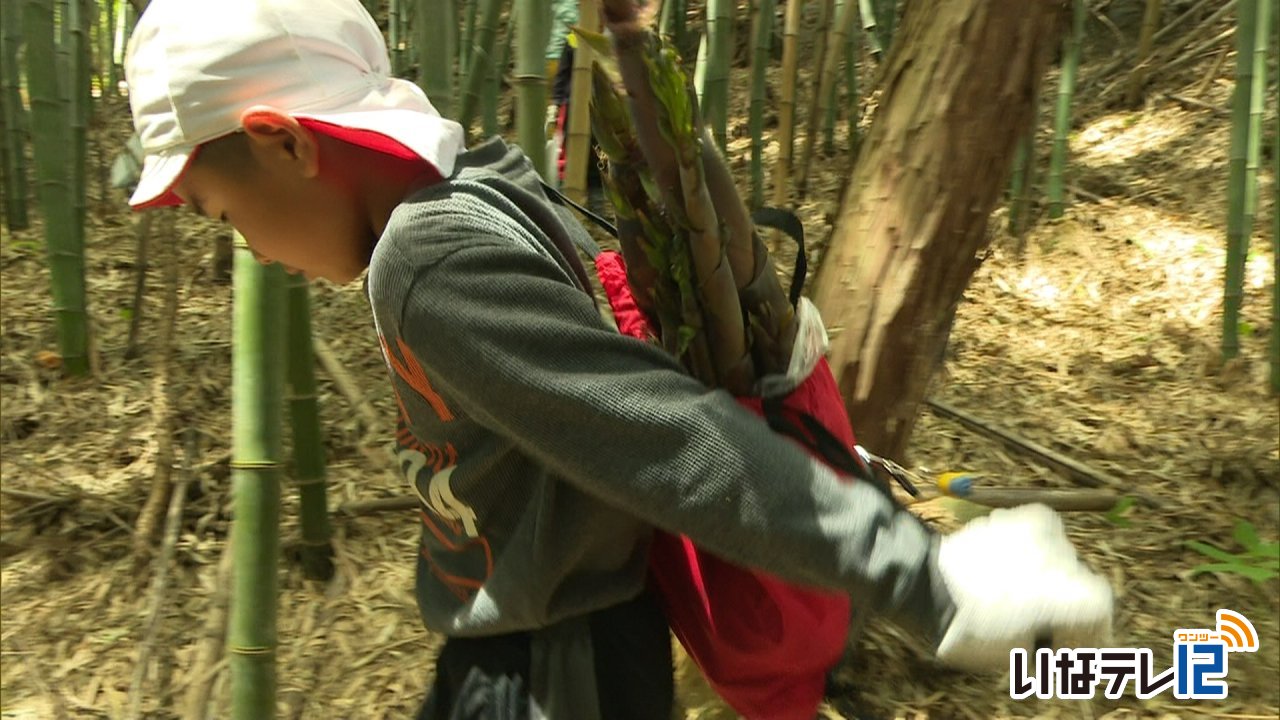

新山小児童がタケノコ採りを体験

伊那市の新山小学校の児童は、地域住民の竹林でタケノコ採りを5日、体験しました。

新山小学校の全校児童42人が訪れたのは、新山の今泉地区に住む六波羅文利さんの所有する竹林です。

六波羅さん好意で毎年タケノコ採りを体験していて、今年で4年目になります。

今年は例年に比べて2週間ほど早く、小学校では予定を1週間前倒しして、この日に行いました。

子ども達は、太く育ったタケノコを足で折って、袋やリュックに入れていました。

児童は「たのしい」「リュックが重くて持って帰れるか心配」などと話していました。

大野俊浩校長は「地域の人たちのおかげで、地域ならではの体験が楽しくできるということを感じてもらいたい」と話していました。

タケノコは、それぞれ家に持ち帰って味わうということです。 -

11月に伊那市中学生キャリアフェス開催

11月2日に伊那市の中学2年生が一堂に会する伊那市中学生キャリアフェスが伊那市民体育館で開かれます。

1日は実行委員会が市役所で記者会見を開きキャリアフェス開催への思いを語り事業所の参加を呼びかけました。

1日は市内の中学2年生と教諭などでつくる伊那市中学生キャリアフェス実行委員会が記者会見を開きました。

キャリアフェスは市内6つの中学校の2年生約650人が参加し地域の産業や歴史、文化について学ぶ場として計画されています。

上伊那でキャリアフェス教育を推進している「郷土愛プロジェクト」が後援していてこれだけの規模で行われるのは初めてだということです。

また1日はキャリアフェスのテーマを「未来へつなげる一つの出会い」とすることも発表されました。

伊那市中学生キャリアフェスは11月2日に伊那市民体育館で開かれることになっていて実行委員会では市内の事業所や地域の人たちの参加を呼びかけています。

-

箕輪西小学校4年生 ヒノキ50本を植樹

箕輪町の箕輪西小学校の児童は、上古田の山林でヒノキの苗木50本を、5月30日に植えました。

4年生の児童22人が上古田の山林でヒノキの植樹を行いました。

この日は、地元の住民有志でつくる西山会のメンバーが指導にあたりました。

箕輪西小学校では、昭和54年からみどりの少年団の活動の一環で毎年4年生が植樹を行っていて、これまで植えたヒノキは2千本以上になるという事です。

児童らは、まっすぐに立てた苗木の周りに土をかぶせて足で踏み固め、最後に添え木に結びつけていました。

4年生は、11月に間伐や枝打ちを体験する予定です。

-

高校の将来像を考える協議会 6月4日に初会合

上伊那広域連合は、県教育委員会の県立高校第2期再編に向けて意見を交わす「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」の初会合を、6月4日に開きます。

これは、29日に開かれた上伊那広域連合議会全員協議会で報告されたものです。

協議会は、高校の在り方や具体的な配置について、県教育委員会に対して意見や提案をすることを目的に設置されます。

委員は、上伊那の市町村長や教育長の他、商工会議所や上伊那医師会、PTA、中学・高校の校長会など幅広い分野から18人を選出します。

6月4日に1回目の協議会が開かれ、現状や課題の共有、意見交換が行われる予定です。

12月に地域懇談会やパブリックコメントを実施し、幅広い意見を取り入れ、来年2月下旬に成案を公表する予定です。

-

伊那北小学校6年生 学校近くで花畑づくり

伊那市の伊那北小学校の6年生は29日、学校近くで花畑づくりに取り組みました。

この日は6年生91人が、上牧の13アールの畑で花の苗植えと種まきをしました。

児童たちは、4年生の時から里山をフィールドに総合的な学習に取り組んでいて、今年度は最後の年となります。

上牧の住民有志でつくる「上牧里山づくり」から花畑を一緒に作ろうと誘われ、それにこたえました。

苗や種は、地元の花き農家でつくる農事組合法人アグリーナから提供されたものです。

ルピナスの苗1,000株とひまわり2,000本分の種をまきました。

伊那北小学校とアグリーナは、2016年に花に関する協定を結んでいて、苗と種の提供はその一環で行われました。

ルピナスは咲きはじめているものもあり、6月に入り見ごろを迎えます。

ひまわりは、8月中旬に見ごろを迎えるということです。

上牧里山づくりでは「皆さんの近くには常に自然があります。どうしたらもっと良くなるかを考えながら大人になってほしい」と話していました。

-

7月に食品と健康について考えるシンポジウム

産学官が連携し新たな産業創出を目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構の総会が25日開かれ食品と健康について考えるシンポジウム開催などの今年度事業が承認されました。 25日に南箕輪村の信州大学農学部で今年度の総会が開かれました。 今年度事業として「食品と健康について」をテーマに7月に上伊那地域でシンポジウムを開催します。 ほかに重点課題として、薬草・薬木、スマート農林業、菌類、市田柿、景観・酪農、健康・長寿の6つのテーマの産業化を探ります。 伊那谷アグリイノベーション推進機構では活動を通して地域の農林畜産業、食品産業を活性化する伊那谷モデルを創造していくとしています。

201/(火)