-

伊那市総合防災訓練

9月1日は防災の日。伊那市では29日、防災の日に合わせて総合防災訓練を、高遠スポーツ公園総合運動場で実施した。

地域住民や消防団、自衛隊などが参加して訓練を行った。

午前8時30分に東海地震が発生し、市内でも震度6弱の揺れを観測したとの想定で訓練が行われた。

地域住民が避難所に集まると、各地区の区長が、白鳥孝市長に被害状況を報告した。

状況が報告されると、さまざまな場面を想定した訓練が始まり、交通障害物の排除やバケツリレーによる消火訓練などが行われた。

参加者らは本番さながらの雰囲気の中訓練に臨んでいた。

ある男性は「頭でわかっていても、実際動いてみないとわからない。訓練ができて良かった」と話していた。 -

箕輪セーフコミュニティ対策委員会設置

行政と住民が協働で安全安心のまちづくりに取り組んでいる箕輪町は、セーフコミュニティの世界認証取得に向け、具体的な仕組み作りをする対策委員会を設置する。

これは、27日夜、箕輪町役場で開かれた箕輪町セーフコミュニティ推進協議会で決定した。

箕輪町は、平成24年度中に世界保健機関WHOによるセーフコミュニティの認証取得を目指している。

今回設置する対策委員会は、交通安全、子どもの安全、高齢者の安全、くらしの安全、自殺予防、外傷調査の6つ。

町民の死亡原因に事故や自殺が多いこと、町民を対象に行ったアンケートで、安全安心のために取り組む重点事項として交通安全への関心が高かったことなどから、6つの対策内容を決め、委員会を設けることにした。

対策委員会は9月以降に設置し、現状把握、対策の検討などに取り組むという。

会議ではこのほか、セーフコミュニティのモデル地区として北小河内地区を指定することも報告されました。

モデル地区では今後、危険箇所調査や討論会などを行う。 -

新山で絆深める「石窯」づくり体験

石窯を通じて人が集い、新しいきずな作りをしようと、伊那市新山で28日、レンガの石窯作り体験が行われた。

これは、新山地区で間伐材の有効活用などに取り組んでいるボランティアグループ「新山仕事起こしと支え合いの会」が行った。

28日は、会員など10人ほどが集まり、石窯の基礎作りをした。

場所は、新山にあるレストラン・プチマルシェの庭の一画を提供してもらった。

支え合いの会は、去年から間伐材を薪として販売している。

今年は、薪を使って石窯でパンを焼き、人が集まる仕組みを作りたいと、石窯作りを計画した。

この取り組みは、今年度の長野県地域発元気づくり支援金事業に採択されている。

参加者はモルタルをこねたり、レンガを積んだりと、慣れない手つきで作業していた。

石窯は9月中に完成させる計画で、その後、月1回程度パン焼きの日を決めて皆で集まる。

将来的には、パン焼きの日に市場を開き、野菜を売るなど自由に人が集まれる場の提供も考えていきたいという。 -

星と宇宙の教室2010

星や宇宙について学ぶ講演会が、28日、伊那市の創造館で開かれた。

これは、創造館が小中学生を対象に企画したもので、会場には約20人が集まった。

28日は、国立天文台の縣秀彦(あがたひでひこ)さんが「星と宇宙とはやぶさのおはなし」と題して講演した。

夏に見ることができる天の川について縣さんは「銀河系を横から見たものが天の川。銀河系は遠く離れているが、肉眼で見えるくらい星が集まっている」と説明していた。

また、今年6月に地球に戻ってきた「惑星探査機はやぶさ」について「世界初の無人探査機が、直径540メートルの惑星に着陸し、7年もの年月をかけて戻ってきたのはすごいこと」と子どもたちに説明していました。

縣さんは「宇宙はとても広く奥が深い。みなさんもぜひ宇宙に興味を持って下さい」と話していた。 -

どろんこサッカー全国大会 ドロカップ2010in伊那

どろんこサッカー全国大会どろカップ2010イン伊那が、28日、伊那市東春近車屋で開かれた。

子どもから大人まで、泥にまみれて楽しむどろカップ。5年目を迎えた今年は、参加者だけでなく、多くの人に会場に足を運んでもらおうと、伊那市長谷から東春近車屋に会場を移して開催された。

28日は天気にも恵まれ、参加者、観客合わせて、およそ2千人が会場を訪れた。

今年は40チームが参加し、オリジナルのコスチュームで楽しみながらプレーするエンジョイリーグと、勝負にこだわって試合をするガチンコリーグに分かれて試合を行った。

また今年初めて、オリジナルのみずぐもを足に装着して、水の上を進んだ距離を競う「みずぐもコンテスト」が開かれた。

参加した人たちは、水の上を駆け抜けようと走っていた。

実行委員長の竹松慎一さんは「会場を東春近にして、今までにない年齢層の人たちが見に来てくれ良かった」と話していた。 -

南信ペーニャが信州ダービー告知

サッカーのJFLに所属する松本山雅FCを応援するサポーター有志でつくる「松本山雅南信ペーニャ」は、29日の試合のPR活動を伊那市駅前で27日行った。

PR活動には、ペーニャのメンバー6人が参加した。

27日の朝7時、伊那市駅の利用者などに29日に行われる試合をPRするティッシュを配った。

松本山雅南信ペーニャは、南信地域のサポーターを増やすことや松本山雅を知ってもらおうと活動している。

29日に予定されている試合は、長野県サッカー選手権大会の決勝戦で相手は北信越リーグのAC長野パルセイロ。この試合に勝つと、県代表として来月3日の天皇杯全日本サッカー選手権大会に出場することができる。

長野県サッカー選手権大会決勝戦は29日に松本市のアルウィンで行われ、入場無料となっている。 -

高遠町地区 「日本で最も美しい村」連合登録を検討

伊那市高遠町地域協議会が、昨夜、高遠町総合支所で開かれ、NPO法人「日本で最も美しい村」連合への、高遠地域の加盟について協議した。

27日夜は、伊那市から「日本で最も美しい村」連合への加盟について提案があった。

「日本で最も美しい村」連合は、地域に誇りを持ち、活性化につなげていこうと、2005年に北海道美瑛町の呼びかけで発足した。

地域単位でも加盟することができ、2009年現在、全国で33地域、近隣市町村では中川村や大鹿村が加盟している。

加盟すると「日本で最も美しい村」という商標を使うことができ、地域のイメージアップにつながる。

加盟するには●人口が1万人以下であること●人口密度が1平方キロメートルにつき50人以下であること●景観、環境、文化のうち2つ以上の地域資源があることの3つの条件があり、高遠町はこれらの条件を満たしている。

高遠町地域協議会では、今後の協議会の中で加盟について検討していくという。 -

高遠高校文化祭一般公開

伊那市高遠町の高遠高校の文化祭「兜陵祭」が28日から始まり、一般公開されている。

今年は第50回の文化祭で、全校生徒で制作したモザイク壁画をはじめ、クラスやクラブによる発表などが行われている。

モザイク壁画は毎年恒例で、今年は海外の女性アーティストをテーマに、約1カ月かけて作ったという。

中庭では、誰の似顔絵か、周りの人に当ててもらう似顔絵クイズが行われ、生徒達が似顔絵を見て楽しんでいた。

展示では、1年C組が死刑について発表した。

死刑の歴史や拘置所、死刑囚の日常生活など調べたことを模造紙に書いて展示した。

訪れた人はクイズに挑戦し、展示の中から答えを探していた。

兜陵祭は29日も一般公開される。

時間は午前11時から午後3時まで。 -

高遠北小学校でプール参観

伊那市の高遠北小学校で27日、今シーズンの水泳の成果を発表するプール参観が行われた。

高遠北小では、シーズンの水泳学習の発表の場として毎年プール参観を行っている。

このうち1、2年生の授業では、各学年の代表者が目標を発表した。

1年生は蹴伸びを、2年生は、クロールの泳ぎを発表した。

プール参観には多くの保護者が訪れ子ども達に声援をおくっていた。 -

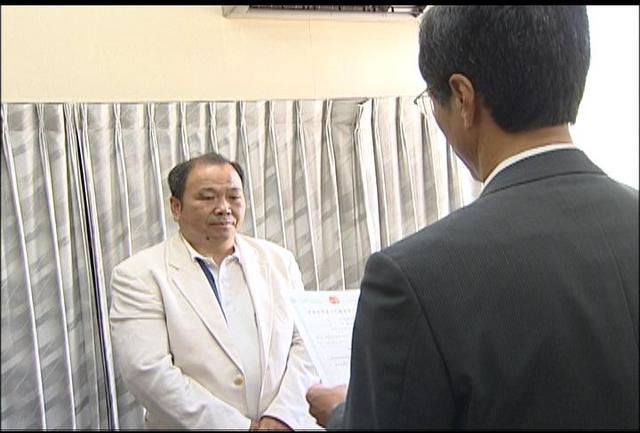

「社員の子育て応援宣言」 2企業が登録

伊那市などで生活雑貨などの販売を行っている株式会社アベニューと、箕輪町の有限会社泰成運輸は、県の制度「社員の子育て応援宣言」の登録企業となった。

25日、登録証の交付式があり、南信労政事務所の中島義則所長から、アベニューの伊藤元郎社長に登録証が手渡された。

「社員の子育て応援宣言」は、事業者が従業員の仕事と子育ての両立をサポートする取り組みを宣言するもの。

アベニューは、配偶者出産休暇を5日間設けることなど、また泰成運輸は完全週休2日制の導入を宣言している。

県ではこの制度により安心して子育てができる職場の環境づくりを広めていきたいとしている。

この制度の登録企業は県内で61社、上伊那では5社となっている。 -

りんご・なしの出荷始まる

箕輪町中原のJA上伊那箕輪果実選果場でりんごとなしの出荷が27日から始まった。

箕輪果実選果場には、伊那市から辰野町までの上伊那北部のりんごやなしが集ってくる。

27日から出荷が始まったのは、りんごがつがる、梨は幸水でどちらも去年より3日遅れている。

りんごの選果は、光センサーの選別機で行われる。

パートの主婦たちがキズがあるかないかなどを選別するだけで、熟度や糖度、色つきなどを自動ではかり、4段階に分けられる。

初日の27日は、10キロのケースで80ケースを出荷した。

いつもの年に比べると6割ほどだという。

一方、なしは、10キロのケースで50ケースといつもの半分にとどまった。

上伊那産のりんごやなしは、色がよく、果肉がしっかりしているところが特徴ということだが、猛暑の影響でりんごは、色つきが悪く、なしは熟度が遅れているという。

ただ、全国的にも遅れていることや凍霜害の影響で価格は高めだという。

主な出荷先は、名古屋などの中京方面で、ピークは、9月の初旬を見込んでいるが、トータルの出荷量は、平年より15パーセントほど少ないとJAでは見ている。 -

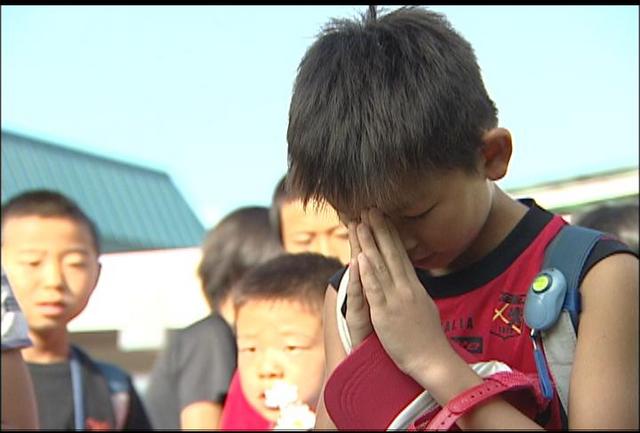

箕輪中部小で遭難の碑に献花

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山遭難事故から27日で97年が経った。

高等小学校跡地にある箕輪中部小学校では、今年も児童たちが遭難の碑に花を手向け、手を合わせた。

27日朝、児童たちは花を持参して登校し、校舎東側に建つ遭難の碑の前に供え、静かに手を合わせていた。

この献花は、児童会が中心となり毎年行なっていて、碑の前には長い列が出来ていた。

中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳登山は、大正2年8月26日に高等科2年の男子25人と同窓会員9人が行った。

頂上付近で天候が悪くなり、小屋は壊れて無く、石垣に材木を斜めに渡し、その上にハイマツを置き、ござや合羽をのせて急ごしらえの小屋をつくり泊まった。

しかし、その後も続く暴風雨と寒さで27日の朝1人が亡くなり、安全な場所を求め下山を始めたが、赤羽校長も含め合わせて11人が亡くなるという大惨事となった。

事故から13回忌の年にあたる大正14年7月に残った同級生により駒ケ嶽遭難の碑が建てられその碑の前で法要が営まれた。

中部小学校では、11人が亡くなった8月27日に全校児童が献花をして、遭難供養と安全を祈願している。

箕輪中部小学校では、9月13日、昭和17年に直江津で起きた海での遭難事故の慰霊祭でも児童たちが献花することになっている。 -

上伊那7月の求人倍率0.57倍

先月の上伊那の月間有効求人倍率は0.57倍となり、前の月の0.51より0.06ポイント上がった。2か月連続の上昇で、おととし12月の0.69倍に次ぐ倍率となっている。

ハローワーク伊那の発表によると、先月の上伊那の月間有効求人倍率は0.57倍で、前の月の0.51倍を0.06ポイント上回り、2か月連続で上昇した。

長野県は、0.62倍、県内12地区では、長野・松本・諏訪などに次いで6番目の水準となっている。

企業の新規求人数は1039人で、前の月の1012人より30人ほど増えた。

一方、新たに仕事を探している新規求職者数は794人で、前の月の847人より50人ほど減った。

ハローワーク伊那では、「製造業で明るいきざしはあるが、円高などの影響もあり先行きが不透明で、依然として厳しい状況」としている。 -

高遠中生が園児と交流

高遠中学校の2年生が25日、高遠第一保育園を訪れ、園児と交流した。

園児との交流は高遠中学校の保育の学習の一環で行われたもので25日は2年生約20人が保育園を訪れた。

生徒らは、保育の学習で幼児の成長について勉強していて、園児との交流は今回で2回目。

前回は園児がどんな遊びをしたいかを聞き、今回は割りばしで作った鉄砲や、ぬいぐるみなど手作りのおもちゃを持ち寄った。

生徒らは園児に遊び方を教えたり、会話をしながら交流を深めていた。。

生徒らは、今回の交流や学校で学んだことをまとめ、10月の文化祭で保育について発表するという。 -

ボランティア移送富県で開始

伊那市富県地区で高齢者の通院などを支援する、ボランティア移送サービスが9月1日からスタートする。

27日は、富県ふるさと館で開始式が行われ、市の職員やボランティアのドライバーなどおよそ30人が出席した。

ボランティア移送は平成18年に西春近で始まり、市内では富県地区で8地区目となる。

式で富県地区社会福祉協議会の板山 寛一会長は「地域の中でお互いできることを協力し合ってやっていきたい」と挨拶した。

白鳥孝市長は「各地区のみなさんが支えあってきてくれたおかげ。これからも安全にボランティア移送を行ってほしい」と話した。

移送には市が購入した車両を使用する。

ボランティア移送の対象者は、65歳以上の1人暮らしや高齢者だけで暮らすお年寄り世帯で、現在15人が登録している。

ボランティアの運転手になるには、75歳以下で優良ドライバーであることが条件で、現在33人が登録している。

富県地区の開始により、竜東・竜西地区を除くすべての地区で実施されることになる。

ボランティア移送サービスは、9月1日から始まる。 -

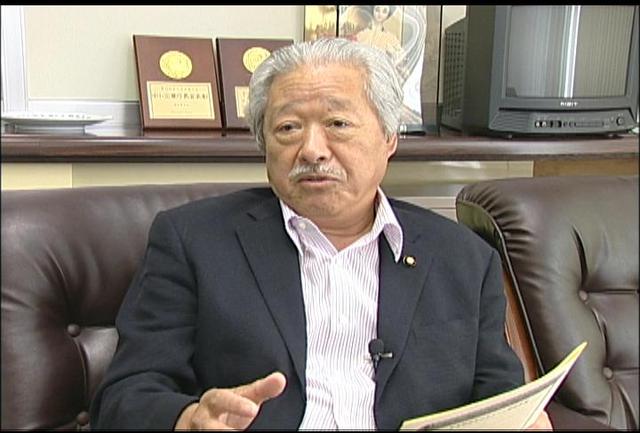

阿部氏 上伊那市町村長と対談

9月1日付けで長野県知事に就任する阿部 守一さんが、26日、伊那市役所を訪れ、上伊那の市町村長と対談した。

26日開かれた、上伊那広域連合議会にあわせて、知事に就任する阿部守一さんが、伊那市役所を訪れ、8つの市町村長と対談した。

阿部さんは「県と市町村が力を合わせて、元気な県にしていきたい」と挨拶した。

白鳥孝伊那市長は、リニア新幹線問題に触れ、「国と県の将来のためにも、観光・産業において効果があるBルートを新しい知事にも支持してもらいたい」と話した。

阿部さんは「リニアは地域によって考え方がある。今までの県のスタンスを確認して、意見をうかがいながら対応したい」と答えた。

平澤豊満箕輪町長は、「信州型事業仕分けは、おそれることなくやってもらいたい。県政のスピードアップ、効率化を進めて欲しい」と話した。

唐木一直南箕輪村長は、「県民イコール市町村民。良好な関係を築いていきたい。市町村にはそれぞれの市町村なりの悩みがある。一緒に悩みを聞いて、一緒に考えて欲しい」と話した。

阿部さんは、信州型事業仕分けについて、「予算を削減する手段というよりは、県の情報公開を進め、県民に参加していただく手段だと考えている」、医療問題については、「自治体に負担を頂いているが、仕組み上、県が果たすべき役割は大きい。いままでより踏み込んだ対応をしていきたい」との考えを示した。 -

富県保育園児 かかし作り

白毛餅を育てている伊那市の富県保育園の年長園児が26日、かかし作りをした。

富県保育園では今年、農作業を通して園児が農業に親しむチャイルドファーム21事業に取り組んでいる。

今年5月、JA上伊那青壮年部富県支部の協力で植えた白毛餅の田んぼにかかしを立てようと、部員に教わりながら、かかしを作った。

かかしは古くなったはぞ木を十文字に結び、わらで顔や胴体、腕を作った。

園児は5つのグループに分かれ、かかしの服にする布に絵を書いた。

服を着せ、麦わら帽子をかぶせてかかしが完成した。

さっそく、園近くの田んぼにかかしを立て、スズメがお米を食べないようにかかしにお願いしていた。

白毛餅は順調に生育していて、9月下旬ころ、稲刈りをするという。 -

子育てサポーター養成講座開講

地域で子育てを応援する子育てサポーターの今年度の養成講座が26日、伊那市で始まった。

市役所で講座が開かれ、4人が参加した。

子育てサポーターは、無償で子育ての経験や知識、特技を活かして地域で子育てを手助けする。

講座初回は、子育てサポーターについて、子育て支援課の橋爪哲雄課長が話した。

子育てサポーターは、伊那市が行う乳幼児の健康診査の手伝いや講演会などの託児、市内の子育てサークルの手伝いなどをする。

養成講座は全6回で、すべてを受講した後、サポーターに登録することになっている。

橋爪課長は、「隣近所のおばちゃん役でいい。協力をお願いします」と話していた。

伊那市は平成19年度から子育てサポーター事業を行っていて、現在36人が登録している。 -

伊那市でクマの出没相次ぐ

伊那市内でクマの目撃情報が相次いでいる。県内ではクマによる人身事故も発生しているとして、伊那市では注意を呼びかけている。

伊那市西町の富士塚スポーツ公園付近の畑には、熊の足跡と見られるくぼみがあった。

そろそろ収穫する予定だったというトウモロコシがあらされていた。

畑の持ち主、金岩 寛光さんは、27日朝、畑に来て、クマの足跡を見つけた。付近が、小学生の通学路になっていることや、中学生のマラソンコースにもなっていることなどから、危険があってはいけないと警察に通報したという。金岩さんは「こんなところにクマが出るなんて本当にびっくり。どんな風に対策したらいいかもわからないし不安」と話していた。

伊那市によると今年に入ってからの熊の目撃情報は24件、足跡などが確認された出没情報は4件となっている。

トウモロコシ畑やミツバチの巣箱、果樹などがあらされる被害は、11件発生している。

夏場は、山のエサが不足し人里までおりているということで、集落で目撃されるケースが増えている。

伊那市では、中信地域でクマによる人身事故が発生していることなどから、隣近所への外出であっても、ラジオや鈴など音の鳴るものを身につけるなどの対策をしてほしいと呼びかけている。 -

おいしんぼコンテスト

箕輪町の名物料理のアイディアを募集するおいしんぼコンテスト。9月15日が締め切りとなっているが、現在のところまだ応募がない。

おいしんぼコンテストは、箕輪町の名物料理を作り、地域の活性化につなげていこうと、箕輪町商工会や飲食店組合などでつくる箕輪町名物料理研究会が企画した。

応募用紙を町内全戸配布するなどして7月15日から募集をしているが、26日現在、まだ応募がない。

応募資格はプロアマ問わない他、料理のジャンル、素材も限定していない。

応募締め切りは9月15日までで、最優秀賞には5万円相当の商品が贈られる。 -

平澤町長進退 9月前半に発表の考え

11月28日に任期満了となる箕輪町の平澤豊満町長は、その後の進退について、9月前半には明らかにする考えを示した。

25日開かれた報道機関との懇談会で、平澤町長は進退について9月前半に発表する機会を設けて明らかにする考えを示した。

平澤町長は、昭和16年生まれの69歳。平成14年に箕輪町長に初当選し、現在2期目。

箕輪町長選挙は11月9日告示、14日投開票となっている。 -

邦楽子どもの集い

上伊那で邦楽を学ぶ子どもたちの発表会「邦楽子どもの集い」が22日、伊那市のいなっせホールで開かれた。

発表会では、5歳から高校3年生までの25人が、練習の成果を披露した。

邦楽子どもの集いは、年に1回、毎年開かれていて、今年で11回目。琴などを教える伊那三曲協会の上伊那の9つの教室に通う子どもたちが発表した。

小さな子どもたちは、童謡にあわせて歌いながら、琴を演奏していた。

伊那三曲協会では、「邦楽を習う子どもの数も減少傾向にあるが、日本の伝統芸能を廃れさせないために、子どもたちにも学ばせていきたい」と話していた。 -

箕輪中部小でランニング教室

早く走るコツや走る楽しさを学ぶランニング教室が23日、箕輪町の箕輪中部小学校で開かれた。

中部小では、遊びやスポーツの基礎となる、走ることの大切さを子供たちに知ってもらおうと、今年度試行的にランニング教室を開いている。

この日は中部小の4年生が、松本大学講師の岩間英明さんから、走り方のコツなどを教わった。

岩間さんは、児童らに対して強く地面を蹴ることや歩幅は大きくとることを意識するなど早く走るポイントを教えていた。 -

戸草ダムなど防災対策 国が説明

伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が25日、伊那市役所で開かれ、戸草ダムなど美和ダム上流の防災対策について国から説明を受けた。

協議会には白鳥孝伊那市長ら関係者約20人が出席し、天竜川上流河川事務所の草野慎一所長と、三峰川総合開発工事事務所の鈴木勝所長から三峰川の美和ダム上流の防災対策について説明を受けた。

戸草ダムについて草野所長は、「今後の社会経済情勢等の変化に合わせ建設時期を検討する」としたうえで、その期限については決まっていないと話した。

鈴木所長は、関係する自治体からなる検討の場を設置するほか、総事業費や堆砂計画、過去の洪水実績など計画の前提となっているデータなどについて点検を行うと説明した。

このほか、美和ダム上流の砂防施設整備の進捗状況などについても報告があった。

出席者からは「戸草ダムについての表現があいまい」といった声や、「利水についても検討が必要」などの意見が出されていた。 -

ポコリット南箕輪ハーモニカ演奏

南箕輪村のハーモニカグループ「ポコリットみなみみのわ」が24日、デイサービスセンター松寿荘でハーモニカ演奏を披露した。

ポコリットみなみみのわのメンバー8人が松寿荘を訪れ、南箕輪村民の歌や童謡など10曲を披露した。

ポコリットみなみみのわは、公民館のハーモニカ教室を修了したメンバーの有志が集まってできたグループ。

各地のイベントや福祉施設での演奏活動を続けていて、松寿荘での演奏会は今年に入って2回目。

お年寄りたちは、ハーモニカに合わせて歌をを口ずさみ、演奏を楽しんでいた。 -

伊那地域10日連続の真夏日

25日の伊那地域の最高気温は33.7度と16日から10日連続の真夏日となった。

リンゴ農家がリンゴを暑さから守るための作業に追われていた。

同日の伊那地域の最高気温は33.7度で平年より5.7度高くなった。

南箕輪村神子柴のリンゴ農家田中義人さんは、リンゴ全体の色づきをよくするための玉まわしや、実に影ができないよう、葉づみなどの作業に追われていた。

しかし暑さのため一部のりんごに日焼けと呼ばれる、実が黒くなる症状も出てきている。

長野県は、気温が高い状態が続いている事を受け、農作物の管理に注意を呼びかけている。

リンゴなどの果樹は、日焼けが発生しやすいので葉摘み作業では、一度に多くの葉を摘みすぎないようにする。水稲については、高温により成熟期が早まる事が予想されるとして、気温や籾の数を参考にして、刈り取り時期に注意を払うなど注意を呼びかけている。

伊那消防組合によると、6月16日から管内で熱中症により搬送された人の数は35人で、内訳は伊那消防署が18人、箕輪消防署が9人、辰野消防署が6人、高遠消防署が2人となっている。

搬送された35人のうち19人が65歳以上の高齢者となっていて、外出先から帰ってきて、家族が異変に気づいて救急車を呼ぶ事例が多いという。

伊那消防署では、農作業など、外での作業は休憩をとりながら行うこと、水分と塩分の十分な補給を行うことなど注意を呼びかけている。

長野地方気象台によると、長野県の向こう一週間の天気は、高気圧に覆われ最高気温、最低気とも平年より高い見込み。 -

伊那東小前田花奈さん 走り高跳びで全国へ

伊那市の伊那東小学校6年生の前田花奈さんは、走り高跳びで今月東京都で開かれる全国大会に出場する。

25日、前田さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に大会出場のあいさつをした。

前田さんは、6月に開かれた県大会で、自己記録を5センチ更新する1m25センチメートルで優勝し、全国大会出場を決めた。

前田さんは、小学校の課外クラブで5年生の時に走り高跳びを始め、県大会まで毎日練習を重ねてきたという。

前田さんが出場する全国小学生陸上競技交流大会は、28日に東京都の国立競技場で開かれる。 -

30度越える日続く

連日、30度を超える真夏日が続いている。

24日の最高気温は33.3 度を記録した。

伊那市の伊那東小学校この子ども達は、三峰川で川遊びを楽しんだ。

伊那東小学校の2年生131人が三峰川を訪れた。

子ども達は、水着姿などで川へ入りメダカを捕まえたり、友達同士で水をかけ合ったりしていた。 -

大沢川改修促進期成同盟会総会

伊那市の富県と東春近を流れる大沢川の改修促進を図る期成同盟会総会が23日、伊那市の春近郷ふれ愛館で開かれた。

総会には、市の関係者や地区役員ら約20人が出席した。

総会では、国や県に対し事業の促進を要望する活動などを盛り込んだ22年度事業計画案などについて検討した。

大沢川の改修は、平成14年までに下流域1300メートルは完了しているが、上流域1200メートルの改良はまだのため、意見交換会では地区役員から「早いうちに手を付けてほしい」との要望があった。

これに対し伊那建設事務所では、「財源が厳しい中で、住民の安全を守るためにすべきことを地区の方と話し合いを重ね検討していきたい」と話していた。 -

白鳥伊那市長NECへ雇用確保など求める要望書提出

伊那市美篶のNECライティング株式会社伊那工場の閉鎖を受け、伊那市の白鳥孝市長は、NECグループの本社に対し従業員140人の雇用の確保等を求める要望書を8月18日に提出したことを明らかにした。

24日開かれた定例記者会見のなかで白鳥市長が明らかにした。

要望書は今月18日に白鳥市長が東京にあるNEC本社に出向き提出した。

照明器具の開発製造販売をおこなっているNECライティングは、東京本社の他、伊那工場、滋賀工場がある。

不況の影響を受け利益が落ち込んだことから、生産拠点を中国の工場に集約することになり、今年11月末に伊那工場を閉鎖することを先月26日に発表した。

NECライティングによると、伊那工場の従業員の140人はグループ内での配置転換や希望退職で対応するという。

白鳥市長によるとNEC側は、検討したうえで年内に回答したいと話したという。

1912/(金)