-

第55回伊那北高校吹奏楽部定演

伊那北高校吹奏楽部の第55回定期演奏会が23日、伊那文化会館で開かれた。会場には約200人が訪れ、生徒達が奏でる音楽に耳を傾けていた。

伊那北高校吹奏楽部は、今年新たに20人が入部し、部員63人になった。

今回の定期演奏会に向け、合宿をするなどして練習に取り組んできたという。

7月に開かれる吹奏楽コンクールで課題曲になっている「オーディナリー・マーチ」など13曲を演奏した。

顧問の西山高志教諭は「これまで一生懸命練習してきた生徒達の熱意が伝わればうれしい」と話していた。 -

手良保育園の園児が田植え

手良保育園の園児が26日、伊那市手良の田んぼで田植えを体験した。

園児に田植えを体験してもらうことで、農業や農産物に親しんでもらおうとJA青壮年手良支部が行った。

チャイルドファーム21と名づけられたこの取り組みは今年で3年目を迎え、米のほか、ミニトマトやピーマンなど野菜の栽培も行っている。

手良保育園の年長と年中園児約50人が田んぼに入り、手で苗を植えていた。

田んぼは広さ約6アールで園児らは一列に並び、15センチほどの間隔で苗を植えていった。

水の入った田んぼはぬかるんでいて、泥に足をとられた園児は尻もちをついていた。

JA青壮年手良支部では「体験を通してお米が食卓にあがるまでについて考えるきっかけにしてもらいたい」と話していた。

秋には園児が鎌を使って稲を刈り取る収穫体験も計画されている。 -

元オリンピック選手野口京子さん講演会

ロサンゼルスオリンピック女子バレーボール銅メダリストの野口京子さんの講演会が25日、箕輪町で開かれた。

講演会は、上伊那の企業でつくる社団法人伊那法人会が開いた。

講演したのは、1984年のロサンゼルスオリンピック女子バレーボールの銅メダリスト野口京子さん、旧姓石田京子さん。

現在は長野大学准教授で、女子バレーボル部監督を務めている。

野口さんは、オリンピック出場後、スポーツを通して社会に通じる人材を育てようと37歳で信大教育学部に入学した。

家族に迷惑をかけないことを約束し、2人の子供を育てながら学業に励んだという。

野口さんはこれまでを振り返り「不可能なことはなく、自分が動くことで全ては実現していく。自分に自信を持ち失敗を恐れない、活力ある学生を育てたい」と話していた。 -

オーストラリア人箕輪町で研修

オーストラリアの介護福祉施設の職員が25日、箕輪町の社会福祉施設サン・ビジョン「グレイスフル箕輪」を訪れ、日本の介護を見学した。

オーストラリアの介護施設の職員4人が訪れ、デイサービス利用者の陶芸の様子などを見学した。

研修は、互いの介護の現場を知り、よりよいケアをしていこうと行われた。

グレイスフル箕輪を運営する社会福祉法人サン・ビジョンでは、日本から職員を派遣し、オーストラリアで研修する取り組みを数年前から行ってきた。

今回は、オーストラリアの職員が日本の現場を初めて訪れた。

参加者らは、施設の利用者と一緒に陶芸を楽しむなどしていた。 -

長野県次世代工業化農業研究会 本格始動

次世代を担う工業的な農業のあり方を研究する長野県次世代工業化農業研究会は26日、本格的な活動をスタートさせた。

研究会の総会が南箕輪村の信州大学農学部で開かれ、60人ほどが参加した。

研究会は、上伊那を中心に、製造業や商工団体、自治体、農業者など30団体ほどで組織されている。

研究会の会長を務める茅野市の東洋バルブ・環境事業推進部長の仲田一秀さんは、「世界に冠たる日本の工業の管理技術やものづくりの技術を活かし、世界にリードできる農業を模索したい」とあいさつした。

総会では、本年度の事業として3つの部会を組織し研究を行っていくことなどが確認された。

部会は、堆肥の循環や栽培ユニットなどを研究する栽培系部会、人工の光を含めた照明に関する研究を行う照明系部会、機器機材、空調管理などを行う制御計測部会の3つが設置される。

また水耕栽培によりレタスなどの葉物を工場生産している千葉県の企業、みらいの嶋村茂治社長が講演した。

みらいでは、室内で人工の光を使い、レタスやハーブなどを生産している。

嶋村さんは、工場で生産した野菜を参加者に見せながら、「植物工場では、田畑まで移動する時間的なロスがなく、農薬を使用しないので野菜を洗う必要がない。また、芯を除けば全てが食べられるので、廃棄物が格段に少なくてすむ」と話していた。

嶋村さんは、「農業の工業化は、ソフトとハードのどちらもが重要である」と強調していた。 -

高遠城址公園桜まつり反省会

今年の高遠城址公園桜まつりの反省会が26日開かれ、伊那市や交通機関、商工会などが出席し、渋滞緩和策などについて意見を交わした。

今年の城址公園の桜まつり期間中の入園者は、昨年より2万7190人少ない24万9493人だった。

昨年特に問題となっていた交通渋滞については、今年試行した市役所からの無料シャトルバスの運行や、伊那インターの前後のインターの利用呼び掛けなどにより改善されたとする一方で、高遠市街地への人の流入が減ったため、観光客を呼び込む方策が必要とする意見が出された。

また、満開時の雪で桜の枝が折れたことについては、夜中でも大勢の職員で雪降ろしをする、それでも足りなければ地元消防団に依頼するなど、桜を守る危機管理体制の確立を求める声があった。

伊那市では、今回出された意見を来年の桜まつりに反映させていきたい竏窒ニしている。 -

ユネスコ・エコパーク登録推進へ

伊那市などが参加する南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会は26日、ユネスコ・エコパークへの登録推進など本年度の事業計画を決めた。

県連絡協議会に参加する伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村の委員12人が大鹿村交流センターに集まり、本年度事業などについて協議した。

南アルプスの世界自然遺産登録に向けて本年度は、ユネスコ・エコパークへの登録推進活動に取り組んでいくことが了承された。

ユネスコ・エコパークは、国際的な生態系や生物の環境保護地区のことで、日本では志賀高原など4地域が指定されている。

またこの取り組みに伴い、10月に名古屋で開かれる生物の多様性について考える国際的な会議コップ10でブースを出展し、南アルプスをPRするとしている。

協議会では南アルプスがユネスコ・エコパークに登録されれば、世界自然遺産登録に弾みがつくとして、活動に力をいれていきたい竏窒ニしている。 -

アマランサス種まき

伊那商工会議所や信州大学農学部などでつくる伊那地域アマランサス研究会は22日、伊那市荒井の畑に雑穀アマランサスの種をまいた。

研究会は、アマランサスを活用した地域振興を目指す団体。

アマランサスはタンパク質や鉄分、カルシウムなどを多く含み栄養価が高く、伊那市の小中学校の給食などにも使われている。

この日は、栽培部会長の北原康弘さんら3人が30アールの畑に種をまいた。

この場所でアマランサスを栽培するのは今年で2年目。

昨年は、5種類の種をまいたが、アマランサスの需要が増えているため、今年は収穫量の多い1種類のみとなった。

研究会では、9月に収穫を予定していて、300キロの収穫を見込んでいるという。

また、おひたしなどにして味わうことができる葉を摘むイベントを6月に計画している。 -

ポレポレの丘で花と音楽の夕べ

アイリス祭りが開かれている伊那市高遠町のポレポレの丘で22日、花と音楽を楽しむコンサートが開かれた。

コンサートでは、演歌歌手の藤和也さんが、特設ステージで熱唱した。

ポレポレの丘は現在、ジャーマンアイリスが3分咲きとなり、アイリス祭りが開かれている。

花の中で音楽を楽しんでもらおうと、初めてコンサートが開かれた。

観客は、開放的な野外コンサートを楽しんでいた。

ポレポレの丘には、約6万株のアイリスが植えられている。

また、九輪草などの山野草も今が見ごろとなっている。

アイリス祭りは6月中旬まで開かれている。 -

伊那市医療政策審議会設置へ

伊那市の白鳥孝市長は、通院費の無料化や医療政策などについて検討する医療政策審議会を設置する考えを示した。

25日に開かれた定例記者会見で白鳥市長があきらかにした。

審議会は、通院費の無料化を含め、幅広く医療分野について議論し方向性を導きだそうというもの。

メンバーは、医師をはじめ保護者やPTAなどで構成し15人から20人程度を見込んでいる。

6月の定例市議会に審議会設置に関する補正予算を盛り込む考え。

白鳥市長は選挙公約として中学3年生までの入院費の無料化をかかげていてこれについても補正予算に反映させる考え。 -

八十二銀行110周年で来店感謝デー

伊那市の八十二銀行伊那支店は5月27日に支店開設110周年を迎える。

伊那市境にある伊那支店では、25日から3日間来店感謝デーを開いている。

伊那支店は、明治33年に上伊那銀行本店としてスタート。昭和18年に合併し八十二銀行伊那町支店となった。その後、昭和59年に、伊那市駅前支店から分離独立し現在の場所に移転した。

伊那支店のロビーでは、25日から支店開設110周年を記念して、漫画家、橋爪まんぷさんの作品が展示されている。

展示されている作品は新聞で掲載されている4コマ漫画や伊那市駅周辺を描いた作品合わせて82点。

また、伊那市のこれまでを写した写真も紹介している。

八十二銀行支店開設110周年来店感謝デーは25日から27日までの3日間行われている。 -

アセス 秋口に方法書原案完成の見通し

上伊那広域連合が計画を進めている新しいごみ中間処理施設の環境影響評価、アセスメントの方法書の原案が今年秋口には完成する見通しであることがわかった。

25日開かれた上伊那広域連合議会の中で広域連合長の白鳥孝伊那市長が明らかにした。

方法書作成については4月に一般競争入札がおこなわれ、財団法人日本気象協会長野支店が、約640万円で落札したという。

議員からの方法書の原案ができるまでの間もその過程について住民への説明が必要ではないかとの質問に対し白鳥連合長は、アセス実施について情報公開につとめ、説明責任を果たしていくとの考えを示した。 -

花畑牧場の生キャラメルなど販売

タレントの田中義剛さんが経営する「花畑牧場」の生キャラメルの販売が25日から伊那市内の大型店ではじまった。

アピタ伊那店の1階に設けられた特設会場には、多くの買い物客が訪れ商品を買い求めていた。

花畑牧場は、タレントの田中義剛さんが北海道十勝で経営していて、厳選した素材と手作りにこだわった商品が人気を集めている。

中でも、北海道の自然の中で生産された牛乳と生クリームなどを使った生キャラメルが人気だという。

会場では生キャラメル以外にもプリンやアイスクリームなども販売されている。

25日は、花畑牧場の社員も訪れ接客に追われていた。

花畑牧場の販売は、今月31日まで行われている。 -

セーフコミュニティ認証取得に向けシンボルマーク募集

箕輪町は、安心・安全の世界基準「セーフコミュニティ」の認証取得に向けた取り組みの一環として、町内外にPRするためのシンボルマークのデザインを広く全国から募集する。

安心・安全なまちのイメージにふさわしいデザインを募集していて、締め切りは6月30日。

なお、採用者には賞状と副賞が用意されていて、7月に開かれるセーフコミュニティフォーラムで表彰される予定。 -

長野県地域いきいき実践塾開講

知識や経験を地域の社会参加活動に活かす、長野県地域いきいき実践塾の伊那支部が20日、開講した。

今年は、上伊那地域の27人が受講する。

地域いきいき実践塾は、50歳以上を対象に長野県が開いている講座で、これまで培ってきた知識や経験を地域づくりに活かしてもらうきっかけにしようと開かれている。

長野県シニアリーダー実践講座という名称で開かれてきたが、昨年度から名称を変えた。

支部長を務める山崎宗廣伊那保健福祉事務所長は、「誰もが生涯現役として地域社会を支えてもらうことが重要」とあいさつした。

受講者を代表して、駒ヶ根市の北原正之さんは「積極的に社会参加し、地域活動を行なうことで余生の生きがいが生まれる。意欲を持って努力したい」とあいさつした。

この講座は1年間で、施設見学やワークショップなどを通して地域づくりについて学ぶ。 -

入野谷で太極拳合宿

全国的に気の里として知られる伊那市長谷で、太極拳の合宿が先週末に行われた。

一般的な24式といわれる太極拳を生み出した中国の李テンキ老師の愛弟子で、現在は第一人者の1人とされる劉慶洲老師を講師として迎えた。

合宿には、伊那や岡谷で活動している太極拳のサークル越百のメンバーや県内の愛好者ら150人が参加し、2日間にわたり劉慶洲さんから指導を受けた。

合宿最終日の23日は、劉老師のほか、太極拳友好協会の指導員による模範演技も行われた。

合宿参加者たちは、自らも体を動かしながら、卓越した指導者たちの動きを見つめていた。 -

伊那中央病院黒字見込み 約6400万円

伊那中央病院の平成21年度の決算は、約6400万円の黒字が見込まれることが分かった。

24日開かれた伊那中央行政組合議会全員協議会で報告された。

21日現在で、黒字見込み額は約6400万円。平成20年度と比べ、5億1100万円の収支改善が図られたという。

また、黒字化が見込まれることから、有利な資金運用のため国債を購入するなど経営健全化策に取り組む。

24日開かれた伊那中央行政組合議会に補正予算案が提出され、原案通り可決された。

病院では定期預金などで現金約20億円を所有していて、このうち約4億円を国債購入の投資に充てる。

また、経営健全化のため、医療機器購入などの企業債の繰り上げ償還を行う。償還の補正額は約7億7千万円。

また、伊那中央行政組合の組織市町村に対し、新たに短期貸付ができるようにし、貸付金の限度額を5億円とすることも決まった。 -

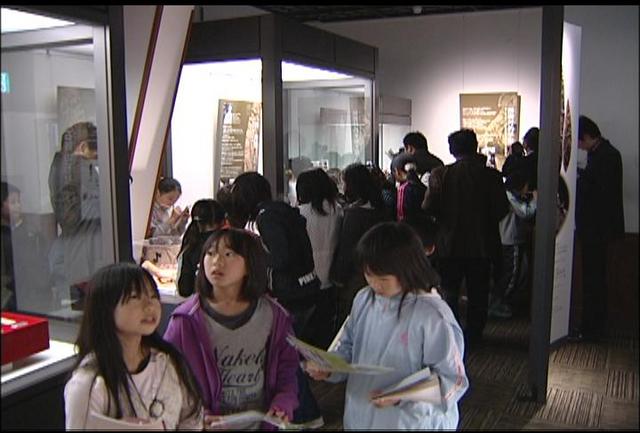

伊那市創造館開館

伊那市荒井の学習と交流の拠点施設、伊那市創造館が24日、開館した。

伊那小学校の児童や市の関係者ら約40人が出席し、テープカットなどをして、開館を祝った。

伊那市創造館は、昭和5年に建てられた旧上伊那図書館を改修し、昭和初期の洋館の風格はそのままに耐震化やバリアフリー化などを行った。

総事業費は9億6千万円で、合併特例事業債やまちづくり交付金でまかなった。

開館にあたり白鳥孝伊那市長は「科学技術分野の人材を育てる拠点として、伊那の自然を生かしたソフト事業を積極的に行っていきたい」とあいさつした。

またセレモニーでは、伊那市のふるさと大使で彫刻家の小坂昇平さんから寄贈された、達磨大師をモチーフにした彫刻が披露された。

セレモニーの後、施設内の見学が行われた。

出席者は、常設の神子柴遺跡からの出土品や、市内の小中学校が所蔵する美術品を展示した企画展「学校お宝展」を見学した。 -

地域自治区長 高遠・伊藤俊規さん、長谷・中山晶計さん再任

伊那市高遠町の地域自治区長に伊藤俊規さんが、伊那市長谷の地域自治区長に中山晶計さんが再任された。

地域自治区長は、合併特例法に基づき、市長が選任する。

24日、市役所で辞令交付式が行われ、白鳥孝伊那市長から伊藤さんと中山さんに選任書が手渡された。

伊藤さんは「対話と現場主義を心がけ、市民目線に立ち職務を行いたい」。中山さんは、「地域住民を大事に、幸せを実感できる地域作りをしていきたい」とあいさつした。

白鳥市長は、「高遠町や長谷は過疎や獣害などの問題を抱えている。今まで以上に連携を取りながら働いてほしい」と話していた。

地域自治区長の任期は平成24年5月22日までの2年間。 -

出水期を前に河川合同巡視

梅雨や台風など出水期を前に天竜川上流水防連絡会は24日、河川の巡視をした。

天竜川上流水防連絡会は、天竜川上流河川事務所や市町村、警察などで構成されていて、約30人が15カ所を巡視した。

巡視では、天竜川上流河川事務所伊那出張所の後藤明所長が、現場の状況を説明した。

伊那市高遠町の弁財天橋付近の堤防は、横幅が狭いことで耐久性が低いため長時間の出水により堤防の決壊の恐れがあると話した。

また伊那市と南箕輪村をつなぐ明神橋は、出水の際、水流によって川底が削られ橋の倒壊の恐れがあると説明した。 -

長谷で死亡事故現地診断

伊那市長谷で今月発生した交通死亡事故の現地診断が24日、行われた。

交通死亡事故の現地診断は、再発防止のため伊那市や伊那警察署、交通安全協会などが行った。

事故は、今月15日午前11時頃、伊那市長谷の国道152号で、78歳の男性が運転する軽トラックが伊那市内方面に進行中、センターラインをはみ出し、対向車と衝突した。

車はガードパイプを突き破って転落し、助手席に乗って77歳の女性が死亡した。

現地診断では、事故の説明を聞きながら、道路の状況を見ていた。

今後の対策として参加者からは、歩道と車道の間にガードレールを設置する、道幅を狭く見せるようラインを引くなどの意見が出された。

また伊那市に対し、高齢者が車の免許を返納しても普段の生活に困らないような対策を求める意見が出されていた。

上伊那では5月に入り死亡事故が連続して3件発生していて、県や市町村、交通安全協会では、27日に伊那合同庁舎で具体的な対策を話し合う交通死亡事故防止緊急会議を開催する。 -

英語サークルが村に寄付

南箕輪村の英語教室「放課後英語」のメンバーが21日、南箕輪村役場を訪れ、現金を寄付した。

放課後英語は、子どもから大人まで70人ほどが通う南殿の英語教室。

21日は、サークルで学ぶ南箕輪小学校の児童5人が役場を訪れ、唐木一直村長に寄附金1万4558円を手渡した。

放課後英語では、受講者たちが紙コップをやめてマイカップにしたことで、紙コップ代はかからなくなり、その分を環境に役立ててもらおうと募金箱を置きお金を集めている。

昨年4月から今月20日までに1万4558円集った。

放課後英語では、英語を通じて国際社会に貢献できる日本人になってもらいたいとの思いから、環境についての時間も定期的に取り入れている。

唐木村長は、子どもたちから出題される環境に関してのクイズに答えながら、「エコについて考えている皆さんの気持ちがうれしい」と喜んでいた。 -

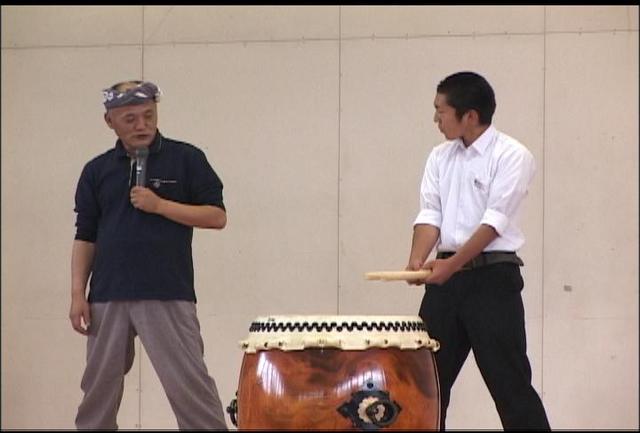

春富中開校記念日 北原永さん講演

伊那市の春富中学校で20日、開校記念日の講演会が開かれた。

春富中学校では毎年、開校記念日に地域の人を講師に招いて講演会を開いている。

開校48年の今年は、春富中の卒業生で、西春近でまつり工房を主宰している北原永さんが「和太鼓の魅力」と題して講演し、演奏も行われた。

北原さんは中学生時代、先天性の心臓病で体が小さかったため、所属していた野球部をやめ、演劇クラブに入った。

そこで主役をやり、友達に褒められたことが、舞台の仕事をするようになったきっかけだと話した。

太鼓を好きになった理由については、「体に浸透する太鼓の音、自分の出した音と人の出した音が倍以上のパワーを出すこと」と話した。

講演の中で、全校生徒を代表して3年生の男子生徒が太鼓を体験する場面もあった。

北原さんは、「和太鼓は人と人をつなげる。人を励ますためにある」と話していた。 -

箕輪でガールスカウト合同報告会

伊那市や箕輪町など上下伊那のガールスカウト4団体が集い、日ごろのボランティア活動について発表する合同イベントが23日、箕輪町の地域交流センターで開かれた。

23日は、全国それぞれの組織で一斉イベントが行われた。

上下伊那の4団体は、今回初めて合同でイベントを行った。

「みんなと一緒なら極度の貧困と飢餓をなくせる」をテーマに各団体が日ごろから取り組んでいるボランティア活動を報告した。

伊那市の第26団は、ガールスカウト日本連盟90周年の記念イベントについて、何をするか検討している経過を寸劇で披露。伊那市の福祉の祭典ふれあい広場で貧困と飢餓についての展示を計画していることを発表した。

箕輪町の第34団は、上伊那生協病院で、毎週土曜日の午後に地域の農家から生活支援物資として送られてくる米や野菜を仕分けしてブラジル人に提供している活動を寸劇で発表した。

実行委員長で伊那北高校3年の須藤光香さんは、「小さな活動が大きな喜びになるよう、じっくり考え楽しみましょう」と参加者に呼び掛けていた。 -

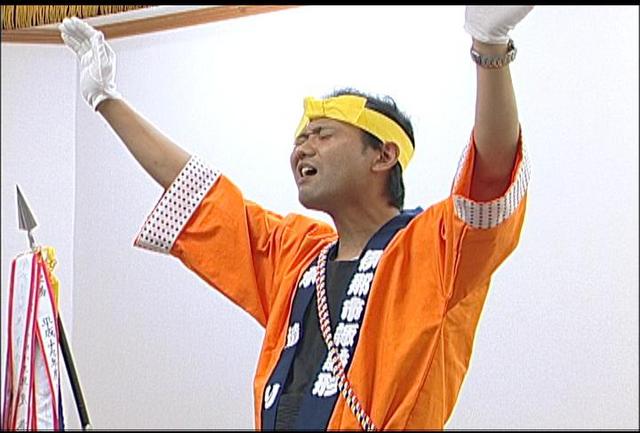

西春近諏訪形の御柱祭 木遣り班結団式

7年に一度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭。

御柱を伐採する斧入れ式を来月に控え、木遣り班の結団式が22日夜、諏訪形集落センターで行われた。

諏訪形集落センターには、木遣り班のメンバーや実行委員ら約20人が集まった。

木遣り班のメンバーは、今回初めて作ったそろいの法被に身を包み、結団式に臨んだ。

木遣り班には、上は81歳から下は32歳の18人が所属している。

メンバーは、普段から月一回程度集まり、木遣りの練習をしているという。

式では、一人ひとり木遣りを披露し、本番に向け士気を高めていた。

責任者の小松忠男さんは「祭りでの木遣りの役割は大きい。皆で協力し祭りを盛り上げていきたい」と話していた。

四本の御柱を伐採する斧入れ式は6月13日に行われる予定。 -

箕輪GT 梨オーナー開園

健康グリーンツーリズムに取り組む箕輪町で、事業の一つ、梨オーナーの開園祭が22日行われ、オーナーが梨の実を摘む摘果作業を体験した。

開園祭は、南水という種類の梨が植えられた広さ120アールの木下の梨園で行われた。

梨オーナーは、箕輪町の健康グリーンツーリズム事業の一環で、町とJA上伊那箕輪町支所が行っている。

できるだけ農作業を体験し、梨を知ってもらおうと、収穫だけでなく摘果や袋かけ作業も体験する。

オーナーは、中京や東京方面、近隣市町村から参加した36組で、残す実を確認しながら摘果作業に取り組んでいた。

今後は6月に袋かけ、10月に収穫が予定されている。

収穫までの間、梨園はJA上伊那箕輪町支所が管理する。

梨オーナーでは、100玉の収穫が保障されているが、今年は保障以上の収穫が見込めそうだという。 -

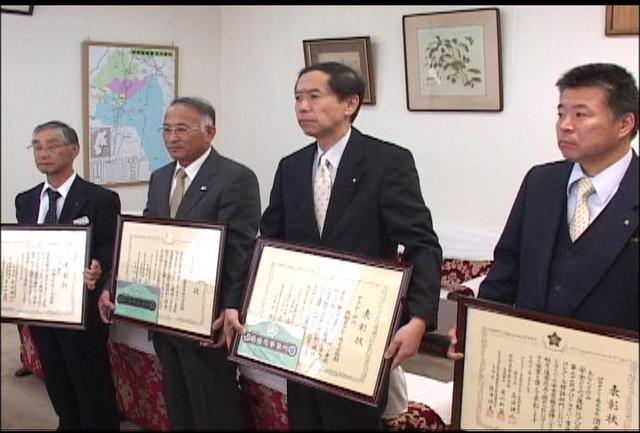

プロドライバー最優秀事業所報告

交通安全に積極的に取り組んだバス会社や運送事業所などを表彰する「プロドライバー事故防止コンクール」の最優秀事業所が21日、依田公雄伊那警察署長に受賞を報告した。

報告に訪れたのは、最優秀事業所に選ばれた伊那市の伊那バス、同じく伊那市の大谷総業運輸倉庫、辰野町の辰野タクシー。

長野県警察本部などが主催するプロドライバー事故防止コンクールは、運転業務を行う事業所で積極的に交通安全に取り組んでもらい、事故のない社会を目指そうと行われている。

県内では665社が参加し、26社が最優秀賞に選ばれた。

受賞者らは、「これからも事故のないよう安全管理を徹底したい」などと話していた。

なお、創作標語の部では、伊那市の伊那タクシーの酒井巧さんが最優秀創作者に選ばれた。 -

バスハイク 伊那街道と仲仙寺、羽広を歩く

伊那市の観光協会が主催するバスハイクツアー「ちょっとお出かけ・い縲怩ネ旅」が20日行われ、参加者が市内各地を見学した。

バスハイクツアーは今年で4年目で、市内外から22人が参加した。

今年から参加者を伊那市在住の人に限らず、全国からの参加が可能になった。

一回目の20日は、「伊那街道と仲仙寺、羽広を歩こう」がテーマで、参加者らは午前中鳩吹公園などを散策したあと、仲仙寺を見学した。

仲仙寺では、カタクリやミズバショウといった山野草などを見学した。

山野草に詳しい自然インストラクターの柄山祐希さんを講師に招き、仲仙寺に山野草が残っているいわれなどの説明を聞いた。

その後、羽広道などを歩き丁石見学など歴史を学びながら散策した。

伊那市では、5月から11月まで月1回のペースで、木曽の歴史や井月の足跡巡りなどを計画している。 -

西町区美術作品展

伊那市西町の住民による作品展「西町区美術作品展」が23日まで、西町公民館で開かれている。

会場には、西町区民53人の作品80点が並んでいる。

油彩や水彩などの洋画や日本画、書道や写真、工芸などさまざまなジャンルの作品が並んでいる。

この作品展は今年で5年目で、当時の区長が区民の作品を発表できる場を作りたいと考え始まった。

初めての人から、毎年出品している人もいる。

西町区では、「ジャンルが広いので、みんなにチャレンジするチャンスがある。区民の親睦の場になればうれしい」と話していた。 -

諏訪形の御柱祭 騎馬大将に小松秀太君

7年に一度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭。

祭りの中で行われる騎馬行列の大将に、小学3年の小松秀太君が選ばれた。

21日夜、小林良幸御柱祭実行委員長ら役員3人が小松秀幸さん宅を訪れ、息子で小学3年生の秀太君が騎馬大将に選ばれたことが伝えられた。

10月の御柱祭里曳きで行われる騎馬行列は、伊那市の無形民俗文化財に指定されている。

総勢26人が、時代衣装を身にまとい、掛け声に合わせながら地区を歩く。

騎馬大将は、行列全体を指揮し、諏訪形では代々長男が務めるのが習わしとなっている。

父親の秀幸さんは、「家族一丸で支え、素晴らしい騎馬行列にしたい」と話していた。

諏訪形御柱祭の騎馬行列は10月2日の里曳きの日に行われる。

2012/(土)