-

伊那中央病院 分娩料値上げ

伊那中央病院は来年度から分娩にかかる料金を改定し1件につき2万円値上げする。

分娩料値上げは、24日伊那市役所で開かれた伊那中央行政組合会議で可決された。

伊那中央病院の分娩料はこれまで1人の出産1件につき14万円だった。

料金改定により2万円値上げし16万円となる。

また産後の入院については、これまで無料だったが、1日1万円となる。

伊那中央病院ではこれについて、「産婦人科の医師には、1分娩あたり2万円の手当がついている。今回の値上げをそれにあてることで採算ベースに合わせるとともに、産科の医師確保につなげたい」と話している。

今回の値上げにより、出産費用の総額は県内の公立病院の平均とほぼ同じ額の43万円ほどになるという。 -

高遠城址公園でぼんぼり設置

桜の名所、伊那市の高遠城址公園で桜の開花前に23日、ぼんぼりの飾り付けが行われた。

23日は、高遠城址公園観光協議会のメンバー60人が参加し、クイを打ちつける作業等を手際よく行っていた。

今年のぼんぼりは、去年より10基少ない133基着集まった。

ぼんぼりは桜まつり期間中、夜間点灯される。

日本気象協会は高遠城址公園の桜の開花は4月5日と予想している。公園開きは4月1日に行われる。 -

南箕輪村長 農業経営の基本構想を審議会に諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、農地法の改正に伴い、村の農業経営基盤の強化を図る基本構想の見直しについて、19日審議会に諮問した。

農業経営基盤の強化を図る基本構想は、平成18年から5年間の村の農業経営の指針を示したもので、農地法の改正に伴って見直しがせまられる。審議会は、4月26日に答申する予定。

南箕輪村は、営農形態の多様化などにより、新たに農と食の審議会を設置した。

審議会では、今回諮問された基本構想のほかに、食育や地産地消、食の安全・安心など農業全般にわたり継続的に審議を行う予定。

審議会の委員は、15人で、任期は2年。会長には、南箕輪村消費者の会会長の三澤澄子さんを選出した。 -

小平選手母校で凱旋報告会

バンクーバー冬季五輪のスピードスケート女子団体追い抜きで銀メダルを獲得した小平奈緒選手が23日、母校の伊那西高校を訪れ後輩達から祝福を受けた。

23日は終業式の前に小平選手の凱旋報告会が行われた。

1、2年生およそ350人が講堂に集まり大きな拍手で小平選手を迎えた。

小平選手は茅野市出身で伊那西高校を2005年に卒業した。

バンクーバー冬季五輪では1000m、1500mで5位入賞、スピードスケート女子団体追い抜きで銀メダルを獲得した。

生徒会長の大島知恵(ともえ)さんは「世界で戦う厳しさに挑戦しつづける先輩を尊敬します。これから応援し続けるので頑張ってください」と挨拶した。

小平選手は「オリンピック前には横断幕を、また本番でもたくさんの応援をありがとうございます。高校時代はとにかく学校が楽しくて友だちや先生と話している時間が楽しかった。伊那西高校は、大切な居場所だった。 苦手な科目は、英語と数学で、授業は耐え難い試練だった。でも耐え難い試練に耐えて勉強してきたおかげで、今、外国の選手とも英語でコミュニケーションとれるようになった」と話しました。

生徒達からは、小平選手に花束等が贈られ全校生徒が校歌を歌って祝福していた。

小平選手は生徒達と記念撮影などをして交流を深めていた。 -

春の高校伊那駅伝

春の高校伊那駅伝が、21日、伊那市陸上競技場を発着点に行われた。男子は、兵庫県の西脇工業高校、女子は、神奈川県の泰野高校が優勝した。

21日は男子33回、女子26回の春の高校伊那駅伝が行われ、女子は、午前10時に陸上競技場をスタートした。

女子は、5区間21.0975キロで、県内外の57チームが参加した。

男子は、74チームが参加。午後0時5分にスタートした。

ナイスロードを南アルプスに向かって折り返す6区間、42.195キロで行われた。

折り返し地点となる高遠町商店街では、多くの市民が沿道に繰り出し選手に声援を送っていた。

大会の結果、女子は、神奈川県の秦野高校が1時間11分45秒で初優勝。

男子は、兵庫県の西脇工業高校が大会新の2時間10分27秒で6年ぶり9回目の優勝を果した。

なお、県内の部では、女子で伊那弥生が4位に、男子では伊那北が3位に入賞している。 -

信州大学農学部 卒業式

南箕輪村の信州大学農学部で今日、卒業式が行われました。

23日は、各学部の卒業生と修了生の代表に、山沢清人学長から、卒業証書と修了証書が手渡された。

南箕輪村のマスコット「まっくん」に似せたキャラクターの格好で卒業証書を受け取った卒業生もいて、会場を沸かせた。

農学部の中村宗一郎学部長は、「自分で考え、自分の意見を持ち、確固たる見識まで高めることができれば、どんな困難にも打ち勝てる。自分を信じてそれぞれの道を切り開いていってほしい」と式辞を述べた。

修了生を代表して応用生命科学専攻の楢本恭子さんが、「大学でできた仲間は一生の財産。今まで以上に多くの困難があると思うが、大学で培った経験を大切に、今後も精進していきたい」と話した。

式が終わると、会場の外で待ちわびていた後輩たちが押し寄せ、卒業生を胴上げしたり、花束を渡すなどして祝福していた。

今回、農学部を卒業した学部生は187人、修了生は67人。

学部生の5割近くは、大学院に進学する予定。就職希望者の内定率は、約95%となっている。 -

インフル専用電話一時休止

長野県は、新型インフルエンザの流行が収まりつつある事から、専用電話での相談を一時休止し、24日から一般の健康相談電話などで受け付ける。

長野県によりますと、定点医療機関あたりの報告数が、流行の目安となる1.0を下回り流行が収まりつつあるとして、新型インフルエンザの専用電話を一時休止し24日から一般の健康相談電話などで受け付けます。

3月の相談件数は、第1週で1日平均0.6件、第2週で1日平均0.3件と大きく減少しているという。

今後は、各保健所の通常健康相談で対応するということで、伊那保健所では、電話76竏・837で受け付ける。 -

信濃グランセローズキャンプ終了

信濃グランセローズは23日、南箕輪村大芝高原での第2次キャンプを打ち上げた。

信濃グランセローズは今月14日から10日間、南箕輪村でキャンプを行った。

23日はキャンプ打ち上げに合わせて壮行会が行われた。

信濃グランセローズの応援団「クラブセローズ81」の南箕輪村の幹事、藤田政幸さんは「優勝を目指して頑張って欲しい」と選手達を激励した。

キャプテンの大村 有三選手は「今年も素晴らしい環境の中で練習が出来ました。今年こそ優勝して恩返しをしたい」と抱負を話した。

信濃グランセローズはこれからオープン戦などで調整し、4月3日の開幕戦は群馬ダイヤモンドペガサスと対戦する。 -

南箕輪村4月人事異動内示

南箕輪村は、4月1日付けの人事異動を23日、内示した。異動規模は中規模で、課長級への昇格は一人となっている。

収納対策課長には、産業振興課農政係長の松沢 良行さんが昇格する。

今回の異動では、職員140人の約3割に当たる40人が異動する中規模の異動となっている。

また、今回の人事では、村内で最も園児数が多い中部保育園に、園長の補佐を行う主任保育士を二人配置することにしていて、重点施策の一つである子育て支援の充実を図りたいとしている。 -

緊急交通路25路線追加

伊那市防災会議が17日開かれ、災害時に物資の輸送をするための緊急交通路、25路線を新たに追加した。

会議には、行政や各種団体の代表などが出席し、緊急交通路指定などを含む伊那市防災計画の修正案が了承された。

緊急交通路は、災害時に物資輸送や緊急車両の通行を優先し一般車両の通行を制限する。

これまで、国道153号、361号、伊那インターアクセス道路などは、県が緊急交通路に指定していた。

今回新たに、市が独自に指定した25路線は、県の指定路線を延長するなどして、ヘリポートや避難所を結ぶ。

主なものは、西部広域農道、ナイスロード、環状北線、伊那インター西箕輪線など25路線。

これらの変更点は、県知事との協議を経て最終決定される。 -

推薦に那須野祥一さんの「残照」

箕輪町の風景などを写したフォトコンテストの審査会が16日、箕輪町文化センターで開かれた。

審査の結果、最高賞となる推薦には箕輪町の那須野祥一さんの作品が選ばれた。

フォトコンテストは、箕輪町観光協会が毎年行っているもので、今年は町内を中心に41人から191点の応募があった。

審査の結果、最高賞となる推薦には、箕輪町の那須野祥一さんの「残照」が選ばれた。

特選には

箕輪町の赤羽広治さんの「イルミフェスタが始まるぞ」

箕輪町の春日恭三さんの「古田人形芝居定期公演」

箕輪町の山崎寿彦さんの「彩の道」の3点が選ばれている。

手筒花火を写した作品から選ばれる手筒賞には伊那市の板山誠さんの作品「心意気」が選ばれた。

入選作品は、パンフレットなどの箕輪町の観光PRに使われる。 -

春の高校伊那駅伝開会式

春の高校伊那駅伝が明日、伊那市の陸上競技場を発着に行われる。

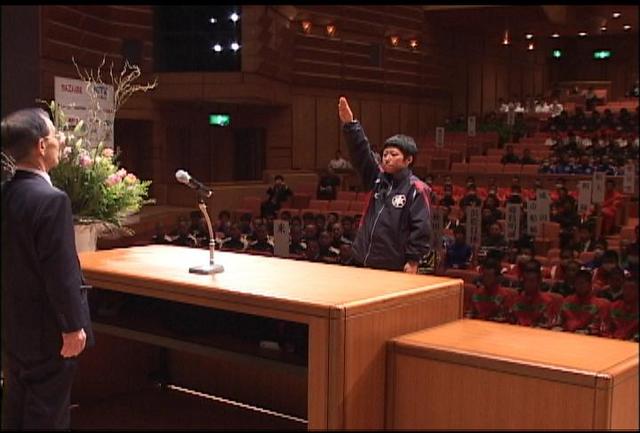

大会を前に20日は、県伊那文化会館で開会式が行われた。

今年の大会には、男子80チーム、女子59チームが参加する。

開会式では、去年女子の部県内優勝の長野東女子チーム主将の小島捺月さんが選手宣誓をした。

また、大会主催者を代表して小坂樫男伊那市長は「二つのアルプスを皆さんのたすきでつなぎ、精一杯頑張ってください」と選手を激励した。

春の高校伊那駅伝は、伊那市陸上競技場発着で行われ、女子は午前10時、男子は午後0時5分にスタートする予定。 -

伊那浄水管理センター 太陽光発電始まる

伊那市の伊那浄水管理センターに太陽光発電設備が設置され、汚泥処理にかかる電力の一部をまかなうための太陽光発電が始まった。

20日、太陽光発電設備の竣工式が伊那浄水管理センターで行われ、関係者が完成を祝った。

太陽光発電設備は、伊那浄水管理センター水処理棟の屋上に設置されている。

太陽光パネルは190ワットのものが528枚で、年間発電量は11万6千キロワットアワー。

これは、県内公共施設としては最大級の規模になる。

この発電により、伊那浄水管理センターの年間電気料の約1割に相当する139万円の節減が見込まれている。

石油にすると年間2万8千リットル、二酸化炭素では年間20トンの削減効果があるという。

総事業費は約1億1千万円。

竣工式で小坂樫男市長は、「市民の環境問題への意識が高まっている時代。地球温暖化対策推進エリアとして、見学していただくなど環境教育の場にしたい」とあいさつした。

市民が発電量を見られるようにと、伊那浄水管理センターの北側にはモニターも設置されている。 -

サリン事件から15年 啓発活動

地下鉄サリン事件発生から15年になる20日、伊那警察署はオウム真理教の特別手配中の犯人検挙に向けて、情報提供などを呼び掛けた。

伊那市内の大型店前で、伊那警察署などが啓発ビラを配った。

地下鉄サリン事件が発生したのは、15年前の1995年3月20日。

事件発生日にあわせ伊那警察署の署員と、長野犯罪被害者支援センターのボランティア合わせて10人が、買い物客に犯人の顔写真などを載せたビラを配った。

伊那警察署では、「依然として犯人は捕まっていない。事件の風化を防ぎたい」としていて、さらなる情報提供を呼びかけるとともに、被害者支援に理解を求めていた。 -

分杭峠シャトルバス運行開始

伊那市長谷市野瀬から分杭峠へ向けたシャトルバスの運行が、20日から始まった。

シャトルバスは、ゼロ磁場として人気が高まっている分杭峠周辺の交通渋滞緩和を目的に、伊那市観光株式会社が運行を始めた。

峠の頂上に設置されている駐車場は、原則的に駐車禁止となり、シャトルバスの迂回に使われる。

バスの出発地点の市野瀬にはシャトルバス専用の駐車場が新たに設置され、100台以上の車の駐車スペースが確保されている。

分杭峠は、中央構造線上にあり、健康に良い「気」が発生するスポットとして人気を集めていて、県外からも多くの観光客が訪れている。

シャトルバスは、午前8時から午後4時頃までの運行で、料金は往復600円。 -

伊那市境の三峰川堤防に桜記念植樹

伊那市境の三峰川堤防で20日、桜並木造成記念式典が行われ、54本の桜の苗木が植えられた。

20日は関係者や地域住民が三峰川堤防に集まり、桜の植樹作業を行った。

境区では、三峰川堤防に桜並木を作り憩いの場所にしようと、2年ほど前から委員会を設置して検討してきた。

委員会ではその手始めとして、今回の植樹を計画。

20日は地域住民らが参加し、三峰川堤防の境区の部分、約600メートルにわたり植樹した。

また、地域住民を対象に募集した並木道の名称は「境桜並木」に決まり、小坂樫男伊那市長らが記念の標柱を建てた。

今後は、地区住民が協力して桜並木の管理を行っていくという。

三峰川堤防の青島区の部分も含めると、桜並木は全長2キロにわたる。 -

春休み子ども将棋教室

南箕輪村公民館で20日、春休み子ども将棋教室が開かれ、子どもたちがプロ棋士から将棋を教わった。

会場には親子連れなど約80人が集まった。

将棋教室は、テレビゲームなどが遊びの主流となりつつある中で、将棋を普及させようと、日本将棋連盟などが開いた。

子ども達の指導にあたったのは、堀口弘治七段と長沢千和子女流四段。

2人は、プロ棋士の対局がどのように行われているか、駒の並べ方からしまい方まで詳しく説明した。

その上で、「お願いします」「負けました」「ありがとうございました」の3つのあいさつの重要性を説明していた。

堀口七段は「将棋が本当に強い人は礼儀作法がきちんとできる。みなさんもまずはあいさつがしっかりできるようになりましょう」と呼びかけていた。 -

伊那技術専門校で修了式

伊那技術専門校の修了式が18日、行われた。

普通課程の3つの科と短期課程の2つの科のあわせて53人が訓練を終え修了式を迎えた。

修了式では、遠藤昌之校長から修了証書が渡された。

遠藤校長は、「修了はあらたなスタート。自ら信じる道を進んで欲しい。また、木工科は、最後の修了生として相応しい知識や技能を身につけた」と式辞を述べた。

修了生を代表して木工科の清水一夫さんは「学んだ技術や技能を活かし、社会に役立てるよう向上していきたい」と答辞を述べた。

修了生53人のうち半分が就職が決まっているという。 -

伊那市4月1日付人事異動内示

伊那市は、4月1日付けの人事異動を19日、内示した。小坂樫男市長の任期満了が近いため、必要最小限の異動に留め、部長級への昇格は一人となっています。

部長級の長谷総合支所次長兼長谷総合支所総務課長には、総務部総務課長の池上 忍(しのぶ)さんが昇格する。

小坂市長の任期満了が近いため、異動は最小限にとどめ、異動総数は175人となった。

また、組織の見直しでは、新たに2つの係を設置することにしていて、●市内にある3つの診療所を統括する「診療係」を保健福祉部健康推進課に、●5月に開館する創造館の運営を担う「創造館係」を教育委員会生涯学習課に設置する。 -

公立高校 後期選抜の合格発表

県内の公立高校の後期選抜の合格発表が19日行なわれ、全県で1万1,244人に喜びの春が訪れた。

伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に合格者の受験番号が掲示されると、発表を待ちわびた受験生たちが、掲示板を取り囲み、自分の番号を確認していた。

番号を見つけると、仲間たちと喜びあったり、携帯電話のカメラで写真に収めていた。

伊那北高校は、普通科204人の募集に対し199人が、理数科4人の募集に対し10人が受験し、普通科には、204人、理数科には4人が合格している。

合格者が募集人員に達しなかった全日制の35校、定時制の16校、多部制の2校では、再募集が行なわれる。

上伊那では、辰野高校、高遠高校、赤穂高校、駒ヶ根工業高校、箕輪進修高校で行われる。 -

南箕輪むらづくり大賞は「アクセス道路をきれいにしよう会」

平成21年度の南箕輪村むらづくり大賞に、きれいなアクセス道路にしよう会が選ばれた。

19日は、役場で表彰式が行われ、代表の中島重治さんに賞状などが手渡された。

きれいなアクセス道路にしよう会は、駒美交差点から信大前交差点までの2.8キロ区間で、清掃作業や花壇整備などを継続して続けている。

神子柴地区の住民や企業など80人が活動に参加している。

また、平成17年から42人が桜の管理を続けている、北殿エドヒガンザクラ愛好会は、むらづくり賞に選ばれ、小林広幸会長に賞状などが手渡された。

唐木一直村長は、「幅広い地域活動で、道路管理や村のシンボルを守っていただいてありがたい」と地域のボランティア活動に対し感謝していた。 -

村井知事と語るつどいIN宮田

村井仁長野県知事と語るつどいが19日、宮田村の村民会館で開かれ、地産地消をテーマに地元住民と語り合った。

19日は、上伊那地区の農家や学校給食関係者など約150人が集まった。

最初に村井知事と料理研究家の横山タカ子さんが地産地消について話した。

村井知事は、「上伊那はさまざまな農作物が取れ、地産地消を実現できる環境に恵まれている」とし、「学校給食に地元食材を取り入れたり、産直市場が多数あるなど、地産地消にも力を入れている」と話した。

横山さんは、今はハウス栽培で一年中食べられる野菜が多いことに触れ、「地域の旬の食材を3度の食事で食べることに勝るものはない。ぜひ地元の食材を食卓にあげるようにしてほしい」と訴えた。

また、上伊那で地産地消の推進に取り組んでいる関係者による意見発表もあった。

そのうち、伊那市長谷で農家民宿「未来塾」のおかみ、市ノ羽 幸子さんは、野生動物による農作物被害が深刻で、年をとった農家が野生鳥獣の被害にあって農業をやめることが増えていると話した。

これに対し、村井知事は、「何か手立てがあればとは思っているが、シカやサルを防ぐ柵の中で人間が耕作をする時代。深刻な問題と考えている」と答えていました。 -

松くい虫被害 伊那市で拡大

上伊那地域の平成21年度の松くい虫被害は、全体では、昨年度を下回るものの、伊那市では、被害が拡大していることがわかった。

19日は、伊那合同庁舎で上伊那地方松くい虫防除対策協議会が開かれ、被害状況などが報告された。

平成21年度の被害量は、5,539立方メートルで、昨年度の6,357立方メートルに比べ、800立方メートルほど減少する見込み。

駒ヶ根市は、3,410立方メートルから2,075立法メートルと大幅に減少が見込まれる一方で、伊那市は、1,222立方メートルから1,734立方メートルと増加が見込まれている。

駒ヶ根市は、被害発生が早く、対策が行き届いていますが、伊那市は、発生から4年目で、対策が追いついていないことがその要因と見られる。

協議会では、伊那市の手良と高遠、ますみヶ丘を新たな重点対策地域に変更して、各種防除対策を講じていく考え。

松くい虫被害の北端は、平成20年1月に被害木がみつかった箕輪町の福与で、それ以来、北上はしていない。 -

5人の仕事展

陶芸や染色などの5人の作家による仕事展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。

会場には、陶芸、染色、トンボ玉、革工芸、粘土工芸の5つのジャンルの作品が並んでいる。

この展示は、イベントなどで知り合ったという上伊那や愛知県の作家5人が開いていて、今年で4年目。

それぞれの作家が手掛けた新作を発表する場で、毎年この時期に開いている。

5人のうちの一人、南箕輪村の角田まち子さんは、トンボ玉を展示している。

今回出品しているのは、トンボ玉を使ったネックレスなどで、冬の間に作りためた作品。

この5人の仕事展は22日(月)まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。 -

地価公示価格

国土交通省は、平成22年1月1日現在の地価公示価格を18日、発表した。

県内の地価の状況は、商業地は18年連続、住宅地は13年連続して下落し、下落幅も拡大した。

調査は、全国でおよそ2万7800箇所、県内では337地点で行われた。

伊那ケーブルテレビジョン放送エリア内で下落幅の大きい地点は

伊那市では、荒井の商業地が1平方メートル当り4万5800円から4万3200円でマイナス5・7%。

狐島の住宅地が3万5600円から3万4100円でマイナス4・2%。

箕輪町では、松島の中心市街地の商業地が、4万6000円から4万3600円でマイナス5・2%。

南箕輪村は、沢尻の住宅地が、2万2400円から2万1800円でマイナス2・7%となっている。

県全体では、商業地が18年連続下落し、平均で5・1%のマイナス。

住宅地は13年連続下落し、平均3・8%のマイナスとなっている。 -

伊那まつり実施日8月7日、8日に決定

今年の伊那まつりは、8月7日・8日に実施される事が18日開かれた伊那まつり委員会で決定した。

伊那まつりの実施日については、長野県知事選と重なる可能性があるが、近隣市町村のまつり実施日も考慮し、例年通り、8月の第1土曜・日曜に実施する事となった。

テーマは「絆」、キャッチフレーズは「集え!踊れ♪Yes We Can!!」に決定した。

なお、2日目の花火大会で運行されているシャトルバスの有料化についても検討していくことが確認された。

シャトルバスは、2年前から花火大会の日に運行していて、伊那市勤労者福祉センターから市役所を結んでいる。

有料化については、伊那まつり実行委員会で具体的な検討をしていくという。 -

「白山クラブ」演芸大会

伊那市山寺の高齢者クラブ「白山クラブ」の演芸大会が18日開かれた。

白山クラブの106人が山寺のきたっせに集まり、詩吟や踊り、合唱などを披露した。

白山クラブは、現在会員が215人いて、趣味のクラブ活動や、公園や駅の清掃、年2回の研修旅行などをして交流を深めている。

この日は、年1回の総会に合わせて演芸大会が開かれ、日頃の練習の成果を発表した。

約60年前に流行した「りんごの歌」では、会場全員での合唱となった。

今年で創立51年になる白山クラブでは、全員が健康で楽しく活動に参加できる会をこれからも目指していくという。 -

森林づくり提言

森林税を活用した事業について協議してきた上伊那地域会議は17日、上伊那地方事務所に提言した。

みんなで支える森林づくり上伊那地域会議の植木達人座長が、上伊那地方事務所の藤澤洋次郎副所長に提言書を手渡した。

提言は、地域会議が2年間にわたって森林整備の現地視察をしながらまとめたもので、間伐材の搬出も補助対象にする事、木材利用と木質エネルギーの利用拡大、森林境界の明確化、林業に関わる人材育成など14項目。

植木座長は、「事業を継続的なものにするには、特に、森林整備と木材の有効利用を一体化させる必要がある」と話している。

藤澤副所長は、県に提言の内容を伝え、実現できるよう努めたい、としている。 -

総合評価落札方式導入へ

伊那市は18日開かれた第4回伊那市入札等検討委員会で、来年度から、建設工事の一部で総合評価落札方式を試行的に導入したいとの考えを示した。

総合評価落札方式は、価格と価格以外の要件を点数化し、その評価点の合計で落札者を決定する方式。

価格以外の評価は、業者の工事実績や、伊那市と災害協定を締結しているなど地域に貢献しているかどうかなどで評価するもので、今後、内容を検討し、次回7月に開かれる委員会に示される予定。

伊那市は総合評価落札方式の導入により、公共工事の品質を確保したい考えで、県や実施している自治体の取り組みを参考に、来年度の秋ごろから試行的に実施したいとしている。

また、委員会では、建築工事にかかわる実施設計業務と監理業務を一括発注で入札する方式を来年度から試行的に実施する方針が示された。

この方式は、管理業務費用の積算方法が来年度から変更となる事から実施されるもの。

監理は、設計書のとおりに工事が進んでいるかを確認する仕事で、これまでは、建築工事を落札した業者と伊那市が随意契約を結び、委託していた。

伊那市では、来年度から設計と監理を一括で競争入札とする方式を、試行的に行い、より入札の透明性を確保したいとしている。 -

上伊那3高校で前期選抜実施せず

各高校に実施の判断をゆだねられていた来年度の高校入試前期選抜について、上伊那では、伊那北・伊那弥生ヶ丘・赤穂の3校の普通科が実施しないことを決めた。

18日開かれた県教育委員会定例会で発表された。

発表によると、上伊那8校では、伊那北高校の普通科・伊那弥生ヶ丘高校普通科・赤穂高校の普通科が前期選抜を実施しないとしている。

県教育委員会では、前期選抜で不合格となる生徒が多いことや、合否判定の基準があいまいであることなどから、実施について各高校に判断をゆだねていた。

県内の高校84校のうち、実施するのは56校、実施しないのは16校、学科により異なる高校が12校となっている。

なお、全日制のすべての職業学科・特色学科で前期選抜が実施され、前期選抜を実施しない28校はすべて普通科となっている。

211/(日)