-

ワールドカップ観戦を出逢いの場に

ワールドカップ南アフリカ大会の日本対オランダ戦の観戦を、男女の出逢いの場にしようというイベントが6月19日に開かれる。

20日いなっせ前に、イベントをPRする看板が設置された。

このイベントは結婚相談窓口のいなし出会いサポートセンターが主催し、主旨に賛同する、いなっせのテナントや市内の企業などでつくる「出会いの街・結婚応援団」が協力して行う。

6月19日(土)ワールドカップ南アフリカ大会の日本対オランダ戦を、いなっせ北側広場に設けられたスクリーンで観戦し、独身者にかぎらず、みんなで応援する。

会場には、屋台などが出店し、スポーツカフェ気分で試合が楽しめるほか、応援グッズが当たる抽選会なども企画されている。

イベントを出会いサポートセンターが企画することで、結婚相談事業をPRするとともに、出逢いの機会を提供しようというもの。

4年前のワールドカップでもいなっせ観戦イベントが行われたが、今年は更に大きなスクリーンが用意されるという。

サッカー日本代表応援イベントは、6月19日(土)午後7時からで、7時45分頃から応援グッズの抽選会が始まり、8時半から試合を観戦する。 -

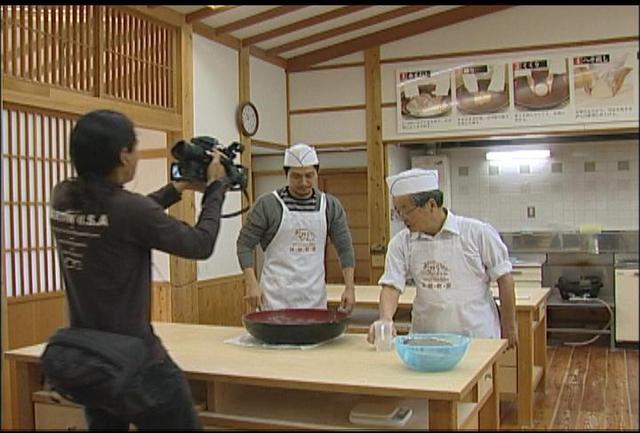

タイのテレビ局がそば打ち撮影

タイのテレビ局が20日、みはらしファームにある名人亭を訪れ、そば打ちの場面を収録した。

名人亭を取材したのはタイのテレビ局、チャンネルファイブの番組スタッフなど5人。

チャンネルファイブでは、ホリデイジャパンという日本を紹介する旅番組を制作している。

富山県観光連盟と長野県観光協会でつくる「中部山岳広域観光推進協議会」の案内で、16日から松本城、大王わさび農場などを撮影してきた。

そば打ちを体験したレポーターのトップさんは

「日本でのそばの文化は知っていたが、実際体験したのは初めて。日本の食文化を知るのにとてもいい経験になった」と話していた。

また、そば打ちを教えた小林史麿さんは「包丁さばきなど上手くて素質があった」と話していた。

スタッフらは21日まで日本に滞在し、木曽の妻籠宿などを取材するという。

番組は30分番組で、7月26、27日にタイで放送される予定。 -

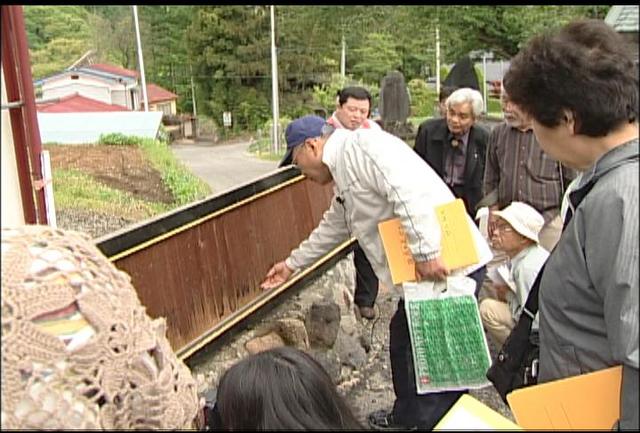

井月愛好者がゆかりの地訪ね歩き

漂泊の俳人、井上井月の愛好者らが20日、伊那市長谷など井月ゆかりの地を訪ね歩いた。

井月の愛好者約30人が井月直筆の俳句が残っている家や、ゆかりの地を訪れた。

ゆかりの地では井上井月顕彰会副会長の竹入弘元さんが俳句やその意味などについて説明した。

伊那市長谷中尾の、地区の蔵に保管されている俳額には中尾地区の俳人と井月が詠んだ句が残されている。

俳額は明治11年1878年のもので、竹入さんは「当時中尾で俳句が盛んに行われ井月もここをしばしば訪れていたのではないか」と話していた。

次に訪れた伊那市長谷浦では

井月直筆の柱掛け板を見学した。

板には両面に一句ずつ井月直筆の筆書きの俳句が残されている。

一行は駒ヶ根市や大鹿村まで足を伸ばし井月の俳句について理解を深めた。 -

旧馬島家住宅で5月の節句特別展

伊那市高遠町の武家住宅・旧馬島家住宅で、5月の節句にちなんだ特別展が開かれている。

県宝に指定されている旧馬島家住宅は、伊那市の国道152号高遠バイパス沿いにある。

高遠町民族資料館を兼ねている旧馬島家では、5月の節句に合わせて、毎年武者飾りの特別展を開いている。

会場には、江戸時代・高遠藩士が所有していた甲冑や、明治から昭和にかけての幟旗、五月人形などが飾られている。

甲冑は、江戸時代・高遠藩士の山下元長という武士が所有していたというもので、伊那市の男性から借りて展示している。

また、同じ武士が所有していた夏と冬用の陣羽織も、一緒に展示されている。

幟旗や、鎧飾りは、高遠町地区などから民族資料館に寄付されたものが並べられている。

この、武者飾り特別展は、来月10日頃まで、旧馬島家住宅で開かれている。 -

長谷保育園の園児ひまわりの種まき

伊那市長谷、美和ダムの分派堰近くで20日長谷保育園の園児が、ひまわりの種をまいた。

これは、三峰川上下流域の交流と、水源地の大切さをアピールしようと平成4年から行われている事業で、今年で19年目。

美和ダム水源地をひまわりでいっぱいにし、下流域の人たちにも、ダムとひまわりを見に来てもらおうと行った。

長谷保育園の年長・年中の園児30人が、2種類のひまわりの種をまいた。

子どもたちは100平方メートルほどの畑に、種をまいては、丁寧に土をかぶせていた。 -

東松常会の男性有志が食事ふるまう

伊那市手良の東松常会で20日男性有志の会が高齢者の会を招待して食事会を開いた。

東松常会所に約20人が集まり、男性が手作りした料理を皆で味わった。

食事会を開いたのは、東松常会の60代から70代の男性有志でつくる寿会。

会員は9人で、五平もちや焼き肉をふるまった。

招待されたのは、地区社協による70歳以上を対象にした「福寿会」。

集まった人たちは、料理を味わいながら会話を弾ませていた。

食事会を計画した寿会は、4年前に発足し、会員の手で「慈眼公園」という公園を造り、その整備に取り組んでいる。

公園のツツジを見ながらの食事会を計画したが、雨のため常会所での開催となった。

食事会は今回が初めてだが、皆が知りあいのため、和やかに食事を楽しんでいた。 -

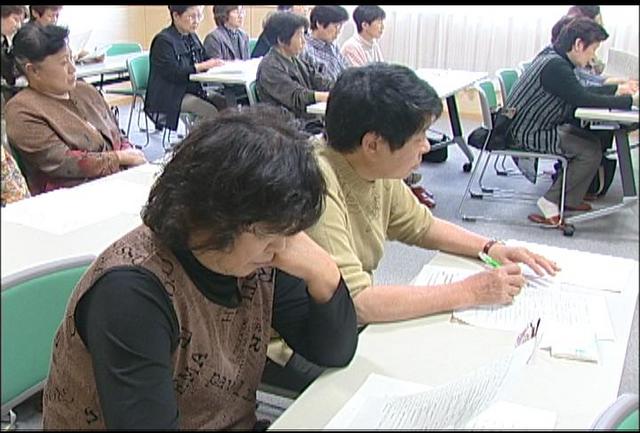

お手玉講座 開講

箕輪町公民館のお手玉講座が20日開講し、受講生がお手玉作りに挑戦した。

今年度受講する29人が参加し1回目の講座が開かれた。

講師は、伊那谷お手玉の会会長の亀山福治さんと、妻のちず子さんが務める。

この日は、一般的な形の「たわら型」のお手玉を作った。

一枚の布を袋状に縫って、その中にとうもろこしやあずきなどを入れ、重さを、約40グラムにする。

亀山さんによると、お手玉は、集中力や記憶力を増進させ、ストレス解消など心と体のバランスをとる事ができるという事で「是非、家に帰ってお孫さんと一緒に遊んで欲しい」と話していた。

講座は、来年3月まで月1回開かれ、歌に合わせた遊びや、競技なども行っていくという。 -

上伊那北部3町村の消防団が水防訓練

出水期を前に、16日南箕輪村の天竜川河川敷で消防団が水防訓練を行った。

水防訓練は川の増水など、万一に備えようと上伊那北部消防連絡協議会が行った。

訓練には辰野町、箕輪町、南箕輪村の消防団132人が参加し県の担当者から土のうの積み方や木流し工法などについて学んだ。

土のう積みでは、積んだ土のうを強くするために、すき間に土を入れたり、鉄の杭を打つことなどが説明されていた。

また川の勢いをやわらげ堤防を守る木流し工法についての説明もあった。

団員らは、おもりの役目をする土のうを木に縛りつけたあと、木を持ち上げ運ぶ訓練をしていた。

訓練をおこなった上伊那北部消防連絡協議会は「水防活動では、状況にあわせて迅速に行動することが重要。実際の災害で役立つよう訓練を重ねていきたい。」と話していた。 -

美篶公民館女性教室開講

スポーツや地域の歴史文化などを学ぶ公民館講座美篶女性教室が18日、伊那市の美篶きらめき館で開講した。

これは、様々な分野の活動を通して地域住民の交流の場にしようと10年ほど前から行われている。

年々参加者も増えているということで、今年は昨年より6人多い68人の申し込みがあった。

開講式では本年度の事業計画について意見を交わした。

美篶女性教室では本年度11回の講座を計画していて、南アルプスへのバスハイクや料理教室などを行う。

美篶公民館の赤羽仁館長は「この教室を通して地域の人の輪が広がればうれしい」と話していた。

女性教室は毎月第3火曜日に開かれ、次回は伊那食品工業や4月に完成した伊那市の創造館を見学することになっている。 -

【カメラリポート】元信濃GS 松澤俊充さんのいま

南箕輪村の農事法人組合、まっくん野菜家が管理する約1ヘクタールの畑では現在、夏に収穫するためのネギの植付け作業が行われている。

その中で作業をしているのが元信濃グランセローズの松澤俊充さん。

松澤さんは2008年に信濃グランセローズに入団。2年間プレーし、昨年チームを自主退団した。

松澤さんは「野球をあきらめ、昔から興味のあった農業を始めようと思った。一度社会に出てからとも思ったが、身体が動くうちに竏秩vと話す。 -

南箕輪中伝統 経ケ岳強歩大会

南箕輪中学校の伝統行事、経ケ岳強歩大会が19日、開かれた。

午前7時、南箕輪中学校の生徒約490人は大芝高原をスタートし、ゴールの経ケ岳8合目を目指した。

時おり雨の降るあいにくの天気でゴール地点の経ケ岳8合目付近も雲で覆われていた。

南箕輪中学校の経ケ岳強歩大会は今回で58回を数える伝統行事。スタート地点からゴールまでの標高差は約1200m、距離は8.5キロほどとなっている。

強歩大会では、上位を目指し走る生徒や、時間内での完歩を目標とする生徒などそれぞれのペースで8号目のゴールを目指していた。

大会の結果男子優勝は野球部で2年の高井ジュリアン君でタイムは1時間38分26秒、女子優勝はスイミングスクールに通う3年の倉田雅美さんでタイムは2時間3分12秒だった。 -

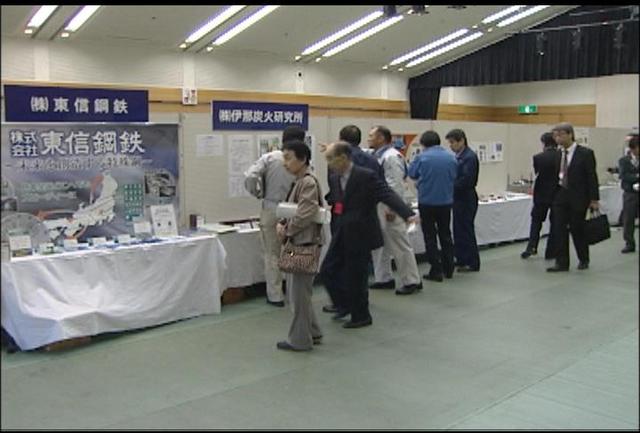

上伊那工業交流プラザ開催

上伊那の製造業者などによる第2回上伊那工業交流プラザが19日、駒ヶ根市の駒ヶ根総合文化センターで開かれた。

これは互いの会社や製品を知ることで、ビジネスチャンスを広げようと、各市町村の商工会議所などでつくる実行委員会が開いた。

会場には交流プラザに参加したおよそ45社の展示ブースが設けられ、訪れた企業の社員が熱心に説明を聞いたり、製品を見学していた。

実行委員会によると製造業界は発注企業と受注企業だけの関係がほとんどで、取引のない企業については、その概要などについてよく知らないのが現状だという。

実行委員会では、上伊那地域は松本、長野に次いで3番目の工業出荷額があることから各企業が技術や情報を共有し生かすことで、ビジネスチャンスが広がるものと期待している。

交流プラザではほかにプレゼンテーションもあり、各企業が自社製品をPRしていた。

駒ヶ根工業高校の生徒や伊那技術専門校で学んでいる人たちも会場を訪れ、ものづくりについて理解を深めていた。

実行委員会では3回目の交流プラザも開催する計画で、製造業の発展につなげていきたい竏窒ニしている。 -

みのわTMOネットワーク 企画戦略室設置へ

箕輪町の活性化などに取り組む「みのわTMOネットワーク2004」は17日に総会を開き、本年度の事業計画などを決めた。

箕輪町内で開かれた総会には会員ら50人が出席した。

本年度は、イルミネーション事業の開催、地域活性化事業の展開、会員を増やす活動の強化に取り組むとしている。

そのうち地域活性化事業では、若手TMOの会員が商店街の活性化についてアイディアを出し合う企画戦略室を設置する。

5月中に会員の中から5人選出し発足させる考え。

原敏章代表は「これまで取り組んできたイルミネーションは定着してきた。今後はほかの活性化事業にも活動を広げていきたい」と話していた。 -

伊那市新教育長 久保村清一さんに聞く

伊那市の新しい教育長となった久保村清一さん(66)。

信州大学農学部卒業後、中学校で教鞭をとり伊那中学校の校長などを務めた。

「これまで学校の校長まではやったが、1校でのこと。教育長になれば21校を見ていかなければならないし、社会教育の施設もある。そうしたものを活かして、市民の皆さんが伊那市に住んでよかったと思える教育をどのようにすれば出来ていくのか、少しずつ考えながら、出来ることからやっていきたい」と就任の抱負を語った。

学校教育の課題には、安心安全の教育環境整備を挙げる。

「中国四川での大地震で、学校が倒壊して非常に多くの子ども達が犠牲になったのをテレビで見ていて、伊那市もそんなふうになったら困るなと思っていた」。

伊那市の耐震関係の対応は本年度から一気に加速する計画になっているという。

「一刻も早く安心、安全で子どもたちが伸び伸びと勉強できる教育環境をつくらなければいけない。それが第一」と話す。

子どもたちには、「人間の一番大切な力は自分で考え行動すること。そして何か人のためになるような人になりたいという希望を持って努力する。そんな人になってもらいたい」と思っている。

教育の信条は『存在すなわち教育』。

存在すること、そこにその先生がいることそのものが教育であり、それは学校でいえば先生、家庭でいえば親そのものが教育の姿という。

「子どもたちのためにも大人が襟を正して理想を求めてがんばっていく姿が、子どもにそのままうつっていく」と久保村さん。「自分自身の姿勢を常に正していかなければいけない」という気持ちで生活しているという。

教育長の任期は4年。 -

西春近南小で若葉給食

伊那市の西春近南小学校で18日、若葉給食が行われ、子ども達は新緑を楽しみながら給食を味わった。

全校児童151人が校庭に集まり、友達同士で会話をはずませながら給食を楽しんでいた。 -

箕輪町目標管理発表会

本年度の重点目標と取り組みを庁内の各課が発表する箕輪町の「目標管理発表会」が18日、箕輪町役場で開かれた。

職員約80人が集まり、庁内12課の課長が本年度の重点目標と取り組みを発表した。

目標管理発表会は、それぞれの課がどのような取り組みを行っているかを知り、職員全体のレベルアップ、住民サービスの向上につなげようと行われている。

保健福祉課は、安心して暮らせるまちづくり実現のため、平成24年度までにWHOの「セーフコミュニティ」を認証取得することを重点目標の一つに掲げていることを説明し、今後は、自殺防止対策として専門家による心の相談を実施することなどを説明した。

また子ども未来課は、「一味違う箕輪の子」育成事業を進めるため、英語遊び、運動遊び、食育、読む教育「読育」の4つの柱を基本に、年齢に合わせた取り組みを進めることを説明した。

平澤豊満町長は、「回を重ねるごとにレベルが上がってきた。課題を意識して、次につなげていってほしい」と講評した。 -

上伊那土砂災害対策等合同会議

国や県、市町村による上伊那地域の土砂災害対策の合同会議が18日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれた。

関係者約30人が参加し、本年度も引き続き、土砂災害の危険がある区域の指定を進めるとともに、災害が発生した時の避難場所などを示したハザードマップの作成を行っていくことを確認した。

また、県危機管理防災課の高野繁樹さんが、県内の市町村のハザードマップの作成状況などを報告した。

報告によると、今年3月末現在、洪水ハザードマップは約8割の市町村が作成している一方、土砂災害のハザードマップは3割程度に留まっているという。

また、災害発生時に住民に避難を促す避難勧告などについても、マニュアル化するよう国や県では求めているが、県内の策定率は2割に留まっていて、全国でも低い状況という。

高野さんは、「これから出水期を迎える。できるだけ早期にハザードマップの作成やマニュアルの策定を進めてほしい」と呼びかけていた。 -

美和ダム管理演習

出水期を前に情報伝達などを行う、ダム管理演習が18日、伊那市長谷の国土交通省美和ダム管理支所で行われた。

演習は、大雨などによる洪水時に美和ダムから安全に放流できるよう毎年この時期に行われている。

この日は、国土交通省が管理する伊那市長谷の美和ダムと中川村にある小渋ダムで管理演習が行われた。

三峰川流域7カ所に設置されたサイレンを鳴らし、川に近づかないように注意を呼びかけた。

大雨が降ったことを想定し、下流の市町村や警察、消防などにダムからの放流を知らせるFAXを流して放流時の危害防止措置をとった。

また、ゲートを開けるシミュレーションも行われ、職員達は操作方法などを確認していた。

美和ダムでは通常4つのゲートを開けて水量を調整している。しかし、容量の8割を超えた場合、5つ目のゲートを開けて洪水調節を行うという。

このダム管理演習は19日も行われる。 -

運動あそび「導入してよかった」97%

箕輪町が町内9つの園で導入している運動あそびのアンケート結果がまとまり、運動あそびを導入して良かったと答えた保護者が97%に上ることが分かった。

17日、箕輪町のながた荘で開かれた検討委員会で、昨年度はじめて実施したアンケート結果などが報告された。

箕輪町では運動あそびを保育園で導入して7年目、小学校でも5年目となる。

アンケートは今年1月に町内9つの園で、年少・年中・年長の園児の保護者667人を対象に実施した。

その結果、「運動あそびを導入してよかった」と97.6%が回答している。

また、家でも子どもが親に運動あそびを見せたり、運動あそびに関する話をすると回答した人は84%だった。

また町内5つの小学校の1,2年生の担任にアンケート調査をしたところ、活動量が多く体力がついている子が多いことなどが分かった。

出席した保育士は、「普段おとなしい子も運動あそびの時間になると積極的に体を動かしている」と報告していた。

町では本年度、小学校1年生と保育園年長児の合同運動あそびを実施するほか、専用のホームページを開設して運動あそびの普及を図るとしている。 -

美篶小学校クラブ活動始まる

伊那市の美篶小学校の子ども達は17日、地域の人たちから歴史を学んだり、機織りなどを体験した。

美篶小学校ではクラブ活動の中で地域の人達と交流をしている。

本年度1回目のクラブ活動が行われ、学校の隣にある美篶小学校資料館では当時の機織り機をつかって子ども達が地域の人から技術を学んでいた。

また、地域の歴史を学ぶ地域探検クラブは、昭和16年に作られた美篶村の地図で自分の住んでいる家を探したり、昭和初期に作られた美篶の歌を聞いて当時の様子を学習していた。

美篶小学校では、4年前から地域の人を講師に招きクラブ活動を行っていて、本年度は全8回を予定している。 -

松島美容室が伊那養護学校で無料出張カット

上伊那地域に5つの店がある松島美容室は17日、伊那養護学校を訪れ無料の出張カットを行った。

松島美容室グループの社員約30人が伊那養護学校を訪れ、希望者の生徒64人の髪を無料で切った。

出張カットは、4年前から毎年1回行っている。

松島美容室代表の関重春さんは「地域に貢献しようと、ボランティアに力をいれている。若いスタイリスト達もいつもと違う雰囲気でいい経験になる」と話していた。

参加した美容師は「切って喜んでもらうことが、美容師の1番のやりがいだと思う」と話していた。 -

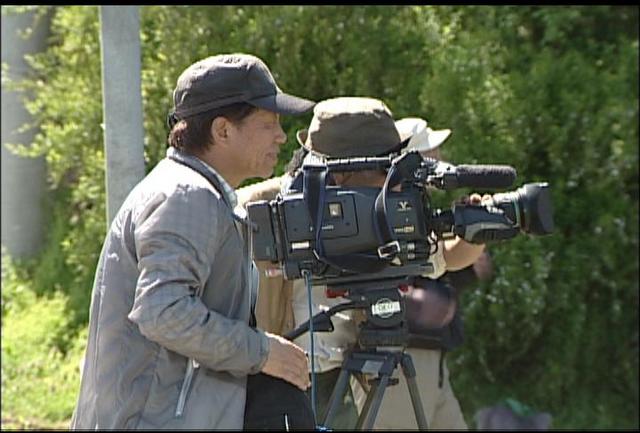

「ほかいびと」撮影順調

来年8月の完成を予定している井上井月を題材にした映画「ほかいびと」の撮影が順調に進んでいる。

15日は伊那市富県で映画の撮影が行われた。

撮影したのは井月が春の伊那谷を放浪するシーンで、俳優田中泯さんが、自然の中に身を置いて俳諧一筋に生きた井月を演じていた。

井月が残した俳句は1800余りで、生まれが越後長岡ということ以外はその境涯があまり知られていない謎の多い人物。

映画は伊那谷の風景や伝統行事を交えながら井月の生き様と伊那谷の風土を描いていくという。

映画の撮影は来年まで続き、北村監督は井月の命日とされている3月10日と同じ日に井月が亡くなるシーンを撮影しクランクアップしたい竏窒ニ話している。 -

県文夏ごろ300万人達成へ

伊那市の伊那文化会館が、今年の夏頃、来館者が300万人を達成する見込みとなった。

これは、12日報道関係者を対象に開かれた、広報打ち合わせ会議で報告された。

伊那文化会館は、昭和63年、1988年の12月1日に開館し、今年で22年目となる。

既に来館者は290万人を越えていて、今年の夏頃、300万人を達成する見込み。

伊那文化会館では、300万人達成に合わせて、利用者に感謝をこめ、地域に還元できるような事業を検討しているという。

伊那文化会館によると、昨年度の来館者は、12万12人だった。

大ホールなどの改修工事があったことや不況によりイベントが縮小傾向にあることなどから、来館者はここ3年間減少している。

伊那文化会館では、今年度あらたに、地元ゆかりの音楽家によるステージや、若手作家を紹介する展覧会などを予定していて、地域の人々が芸術を鑑賞する機会と、活動成果を発表する場を多く提供していきたいとしている。 -

バラまつり期間中 周遊バス運行へ

伊那市は、来月、伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで開かれるバラまつり期間に合わせ、高遠町を巡回する周遊バスを初めて運行する。

17日高遠町総合支所で開かれた、高遠町地域協議会の中で白鳥孝伊那市長が報告した。

伊那市によると、年々バラまつりに訪れる人は、増加傾向にあるが、多くの観光客がバラを見たら帰ってしまうという。

そこで、市では地域や商店街の活性化を目的に、今回初めて周遊バスを運行する。

バスは、まつり期間の、6月12・13日、19、20日4日間運行される。

ルートは、高遠町の商店街を経由して、しんわ丘ローズガーデンと高遠さくらホテルを結び周回する。

料金は1日乗り放題で、大人500円、小学生以下は無料で、利用した人に対しては、さくらホテルの入浴料の割引など特典がついているという。

白鳥市長は、「桜ばかりでなく、歴史と花の高遠町をPRし、通年観光のきっかけにしたい」と話していた。 -

イーナちゃんウォーキングカーニバル2010

イーナちゃんウォーキングカーニバル2010が16日、伊那市美篶で行われ、参加者が新緑の中を家族や友人と歩いた。

午前9時すぎに伊那市を中心とする553人が美篶小学校のグラウンドをスタートした。

イーナちゃんウォーキングカーニバルは、健康づくりや、家族、友人との親睦を目的に伊那市が毎年行っている。

今回は、ウォーキングのみを楽しむコースと、途中のチェックポイントでゲームやクイズを行うウォークラリーコースの2種類が用意された。

ウォークラリーでは、コースにあった景色や地域にまつわる問題が出題される。

チェックポイントとなっている六道の杜(もり)では、参加者が熱心に看板や景色を観察していた。

ある参加者は、「久し振りに外の空気を思い切り吸って、とても気持ち良かった」と話していた。 -

新宿区の児童が間伐体験

伊那市と友好都市提携している東京都新宿区の小学生が、17日、伊那市のますみケ丘平地林で、間伐体験をした。

新宿区では、小学6年生が集団生活を通して様々な体験をする移動教室を実施していて、今回もその一環で伊那市を訪れた。

17日は、児童26人が、間伐を行ったほか、切り倒した木材を使いネームプレートをつくった。

子ども達は、NPO法人伊那谷森と人を結ぶ協議会のメンバーから、ノコギリの使い方や、安全を確認し、木を倒す方向を決めるなど、教わりながら作業をしていた。

NPO法人伊那谷森と人を結ぶ協議会代表の稲辺謙次郎さんは「ただ木を切るのではなく、間伐した木材を活用する事が大切」と話していた。 -

宮島酒店で大処分市

日本酒「信濃錦」の蔵元、宮島酒店による薪や樽の

大処分市が16日、伊那市荒井で開かれた。

大処分市は、かつて酒造りに使われた木桶や樽などを活用してもらおうと開かれた。

会場となった宮島酒店の資材置き場特設会場には朝から多くの人が訪れ目当ての品を買い求めていた。

並べられた品は大小あわせて約240点で、特に小さいサイズの樽は、人気を集めていた。

並べられた品はその日のうちにほぼ完売し、宮島酒店では、盛況を喜んでいた。 -

箕輪町・南箕輪村 死亡事故現地診断

箕輪町と南箕輪村で今月発生した交通死亡事故の現地診断が17日行われた。

交通死亡事故の現地診断は、再発防止のため関係市町村や伊那警察署、交通安全協会などが行った。

箕輪町では、今月6日午後1時頃、春日街道の信号機のない交差点で、ミキサー車と乗用車が衝突し、乗用車の助手席に乗っていた箕輪町の男性が死亡した。

現地診断では、事故の説明を聞きながら、道路の状況を見ていた。

今後の対策として、町などが交差点を認識しやすいように道路標示をすることが確認された。

また、南箕輪村ではアクセス道路で現地診断が行われた。

事故は、10日午後8時15分頃、南箕輪村のアクセス道路を横断していた伊那市の女性が軽トラックにはねられ死亡した。

今後の対策として、夜光反射材の利用促進、高齢者宅を訪問して交通安全を呼び掛ける高齢者アドバイザー制度の活用、高齢者の夜間の事故防止のためのオールシルバーナイト作戦の取り組み強化を挙げた。

参加者からは、横断歩道や街灯設置の要望もあった。

今年、伊那警察署管内では昨日までに4件の交通死亡事故が発生し、このうち3件は5月に起きている。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の交通安全協会で構成する伊那交通安全協会では、「この異常事態に歯止めをかける必要がある」として、啓発チラシの全戸配布も検討している。 -

地雷除去を支援 鬼丸昌也さん講演会

アフリカなどの地雷除去支援などの平和活動を行っている鬼丸昌也さんの講演会が16日、伊那市のいなっせで開かれた。

講演会は社団法人伊那青年会議所が開いた。

講演したのは、アフリカなど世界中の地雷除去や少年兵支援を行っているNGO「テラ・ルネッサンス」の代表 鬼丸昌也さん。

講演の中で鬼丸さんは、2004年にウガンダを訪れた時、少年兵から直接、聞いた話を紹介した。

少年兵は、男を2人銃で殺したことや、兵士の命令で自分の母の腕を切り落としたという。

鬼丸さんは、自分にできる事は現地の状況を伝える事だとして「問題は、みんなが問題だと思わない限り解決する力が生まれてこない。ここにいる皆さんも含め一人でも多くの人に現地の状況を理解してもらいたい」と話していた。 -

伊那市教育長に久保村清一さん

伊那市の新しい教育長に東春近の久保村清一さんが決まった。

17日開かれた伊那市教育委員会の臨時会で決定し、市役所で就任式があった。

久保村さんは、「心と体にもう一度ネジを巻き、重責を果たしてまいりたい。安全安心の教育環境づくりを進めることが教育委員会の使命。先頭に立ってがんばりたい」と抱負を述べた。

教育長の任期は4年。

久保村さんは66歳。信州大学農学部を卒業後、中学校で教鞭をとり、伊那中学校の校長を務めた。

教育委員長には松田泰俊さんが再任された。

1812/(木)