-

未来ラボIN伊那谷 8日開催

上伊那の産学官の各種団体でつくる郷土愛プロジェクトは、幅広い世代と意見交換をし、地域の将来考えるイベント「未来ラボIN伊那谷」を8日に伊那市内で開きます。

29日はいなっせでイベントの概要の説明会が開かれました。

「未来ラボIN伊那谷」は2020年度から、郷土愛プロジェクトが6回にわたり開いてきました。

前回からは学生や地域住民が主体となり企画・運営を行っています。

今回担当するのは伊那市出身で慶應義塾大学1年生の佐野天咲さんです。

佐野さんは、伊那北高校出身で、在学中には市内の中心商店街の中高生や地域の人が気軽に集うことができるコミュニティースペース「いなまちたしゅう室」の運営にも携わりました。

この経験から佐野さんは、さらに充実した居場所づくりに取り組むため、幅広い世代から意見を聞きより具体化したいと考えています。

イベントでは、プレゼンテーションのほか、グループディスカッションなどを行う予定です。

「未来ラボIN伊那谷」は8日(木)午後4時半からいなっせ6階ホワイエで開かれます。

募集期間は5日までで、ご覧のQRコードから応募できます。

-

南箕輪小 箏演奏を体験

日本の楽器を身近に感じてもらおうと箏の体験学習が南箕輪小学校で1日に開かれました。

この日は上伊那で箏や三味線の教室を開いている気賀沢美香さんと伊東忍さんを講師に招いて6年生の児童およそ130人が1クラスずつ箏の演奏を体験しました。

初めて箏に触れた児童はきれいな音色が聞けて楽しかったと話していました。 -

復興応援ラーメン6日販売

伊那市や南箕輪村のラーメン店5店は6日に、能登半島地震の被災地を支援するチャリティーラーメンの販売を伊那市のベルシャイン伊那店で行います。

売り上げは全額被災地へ寄付されます。

被災地支援のために一杯1000円、400食限定で販売する「復興応援チャリティーラーメン」です。

1日は、販売会場となるベルシャイン伊那店内のラーメンはるちゃんで、当日提供するラーメンを作りました。

能登半島地震の被災地に今できることをしようと南箕輪村の麺づくり蒼空の店主、竹村泰治さんの呼びかけで、伊那市の麺屋二八、らぁめん勝ちどき、ラーメンはるちゃん、南箕輪村のラーメン将太の5店が行います。

スープや麺、チャーシューなど各店が得意とする分野の材料を持ち寄って作った一杯です。

魚介ベースのしょうゆ味で、試食をした店主は、「食べやすく、懐かしい味に仕上がった」と話していました。

ラーメンの他に、おにぎりやソフトクリームも販売する計画です。

能登半島地震復興応援チャリティーラーメンは、6日の午前11時からベルシャイン伊那店のラーメンはるちゃんと時計台広場前に80席を設け販売します。

当日は、ラーメン作りについて学習する伊那小学校6年忠組の児童も手伝うということです。

売り上げは全額被災地へ寄付されます。 -

高遠町図書館 手づくり辰だるま配布

伊那市高遠町の高遠町図書館は、キッチンペーパーの芯を使った手作りのだるまを1日から無料でプレゼントしています。

こちらが、手作りの辰だるまです。

館内の消毒で使うキッチンペーパーの芯を使って作られています。

職員4人で、2か月前から準備をしてきたということで、合格や福、寿の文字が書かれています。

高遠町図書館では、11日のだるま市に合わせて手作りのだるまを作っていて、今年で3年目となります。

辰だるまは、無料で誰でももらうことができます。

先着50人で、無くなり次第終了となります。

-

節分を前に 園児が豆まき

3日の節分を前に伊那市の西箕輪保育園では、豆まきが行われました。

園児たちは新聞紙を丸めた豆とお面を作り、豆まきをしていました。

絵に描いた鬼に豆を投げていると…保育士が扮した鬼がやってきました。

園児たちは一斉に逃げ出していました。

なかには泣いてしまう園児もいました。

年長の園児は、リズム室で鬼役と鬼を退治する役に分かれて豆まきを楽しんでいました。

するとそこにも鬼が現れました。

-

伊那市国保税 据え置きの方針

伊那市国民健康保険運営協議会が30日に開かれ、来年度の伊那市国民保険税の税率を現行どおり据え置きとする案をまとめました。

協議会では冒頭、伊藤徹副市長が協議会の二瓶裕史会長に来年度の国保税の税率について「現行通り据え置き」とする案を諮問しました。

来年度の伊那市の被保険者が納める国保税の総額は11億3千万円の見込みで、被保険者数が減少している影響で今年度と比べ約1億円減少する見込みです。

伊那市では、赤字を補うため基金から6,300万円を繰り入れ、税率を維持していくとしています。

この日の協議会では、諮問通り国保税の税率を現行通り据え置くとする案をまとめ、2月5日に答申する予定です。

-

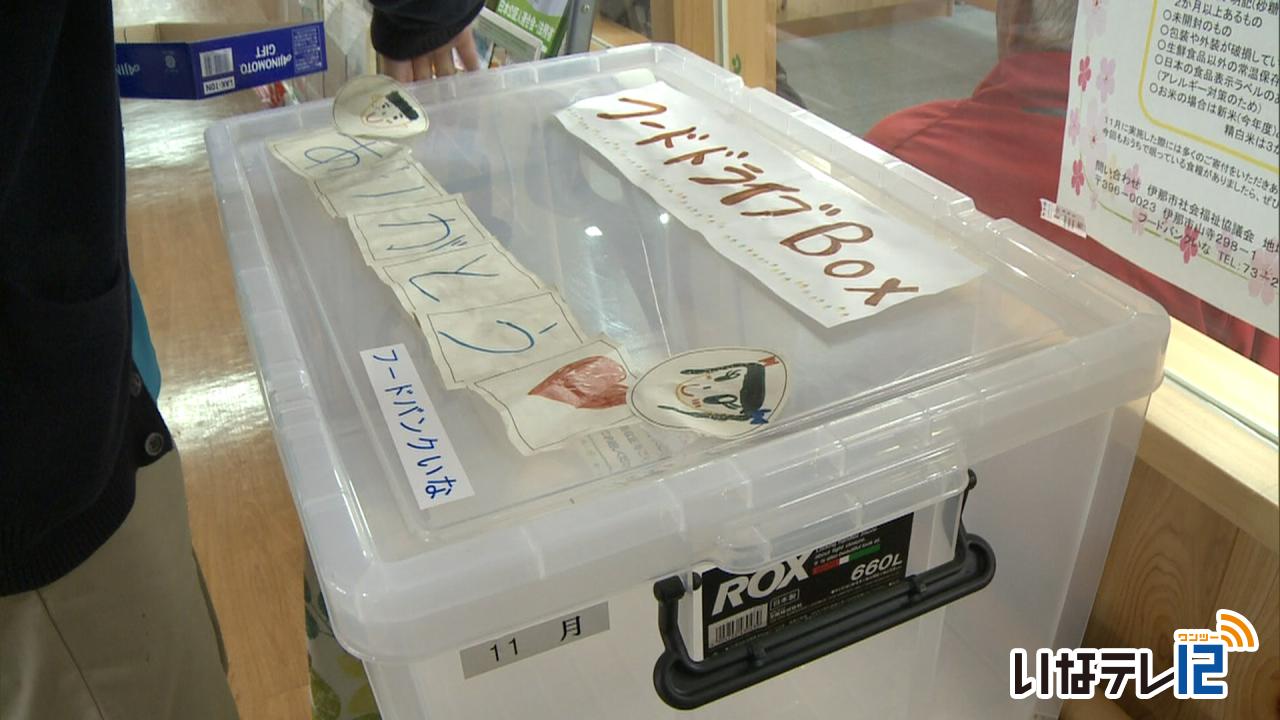

市社協がフードドライブ

伊那市社会福祉協議会は自宅に眠っている食糧品の提供を呼び掛ける「春のフードドライブキャンペーン」を行っています。

食糧品は、福祉まちづくりセンターふれあいーな1階で受け付けています。

受け付けているのは米やレトルト食品、カップ麺、缶詰などで、賞味期限が2か月以上あり未開封のものです。

市社協では、寄せられた食糧品を生活困窮者や子育て世代への支援として活用しています。

去年11月に実施したキャンペーンでは米を中心に約1,500キロ分が集まったということです。

春のフードドライブキャンペーンは、29日木曜日まで行われています。

-

第2回桜開花予想 高遠城址公園3月30日

民間気象情報会社のウェザーニューズは、第2回の桜の開花予想を1日に発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園は3月30日で、前回の発表よりも2日早くなっています。

-

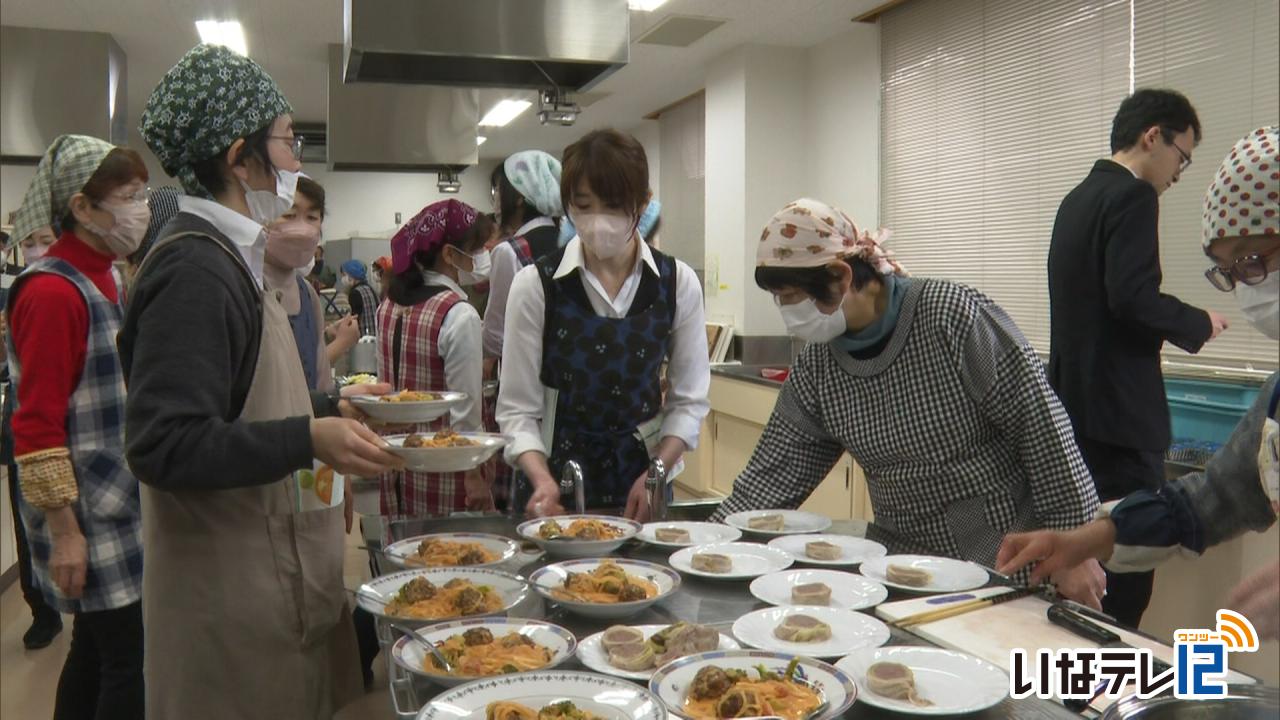

ジビエセミナー 鹿や猪使った料理を作る

茅野市に本部を置く、一般社団法人日本ジビエ振興協会は、鹿や猪の肉を家庭でも日頃から食べてもらおうと、伊那市の伊那公民館で1日にセミナーを開きました。

セミナーでは、鹿肉を使ったシチューと、猪肉を使ったテリーヌを作りました。

この日は、JA上伊那生活部会や農村女性ネットワークいなの会員など50人が参加しました。

ジビエは、狩猟で捕獲した野生鳥獣の肉です。

講師は、協会の藤木徳彦さんが務め、調理方法を教えました。

藤木さんは、「野生鳥獣の肉は中心部までよく加熱してください。また、鹿は高温で加熱すると硬くなるため、弱火で時間をかけて調理すると良いです」と話していました。

藤木さんによると、日本で1年間に捕獲されている鹿や猪のうち、食用として活用されているのは10%だということです。

セミナーは、ジビエを身近な食材として使うとともに、適切に調理してもらおうと、農林水産省の支援事業の一環として開かれました。

県内では初めてです。

協会では、「ジビエを牛肉や豚肉と同じように日頃から家庭で食べてほしい」と話していました。

-

南箕輪村の人口101人増

長野県は、2023年中の人口増減を31日公表しました。

上伊那では人口が増加したのは南箕輪村のみで増加数は101人です。

県が公表した2023年中の人口増減によりますと、南箕輪村の今年1月1日の人口は1万6,234人で去年1月1日と比べ101人増加しました。

なお、伊那市の今年1月1日の人口は6万4,211人で657人の減。

箕輪町は2万4,582人で203人の減となっています。

全県は200万991人で1万5,476人の減となっています。

-

水路に灯油とみられる油が流出

箕輪町の水路に灯油とみられる油の流出事故が31日発生しました。

油の流出が見つかったのは箕輪町のJA飯田線木下駅南側の水路です。

「油が水路に浮いていて、匂いがする」との通報が町役場に寄せられ町では油を吸収するマットを設置するなどの対応をとっています。

水路は南箕輪村に続いていて油が天竜川に流れ込まないように職員が吸着剤を設置していました。

油が流出した場所や量は不明で箕輪町では水路近くの住民に灯油タンクやポリタンクからの流出がないか確認を呼びかけています。

-

受験生が面接や作文に臨む

公立高校の前期選抜試験が1日県内一斉に行われ受験生が面接や作文に臨みました。

上伊那の高校では伊那弥生ケ丘高校を除く7校で行われました。

前期選抜試験は県全体で5,525人、上伊那では512人が出願しています。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校では朝8時頃、受験生が校門をくぐっていました。

上農は生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザインの4つの学科一括で80人の募集に対し147人が出願していて倍率は1.84倍となっています。

前期選抜試験の合格発表は今月9日金曜日に行われます。

-

県庁で戸草ダム建設要望活動

三峰川総合開発事業促進期成同盟会と天竜川上流治水促進期成同盟会は合同で戸草ダム建設に関する要望活動を1日長野県庁で行いました。

期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長ら13人が県庁を訪れ新田恭士建設部長に要望書を手渡しました。

期成同盟会では国の天竜川水系河川整備基本方針で示された天竜川流域の総合的な治水対策につながる新たな洪水調節施設として「戸草ダムの建設」が盛り込まれるよう長野県から国の関係機関へ要望することなどを求めています。

新田建設部長は「天竜川流域の治水安全度の向上は喫緊の課題であると認識している。より効率的な対策を検討して早期に治水安全度の向上を図るよう国に要望していく。」と回答したということです。

-

レーシングカート 城取さんアジア大会結果を報告

レーシングカートのアジア大会に出場した箕輪進修高校3年生の城取聖南さんが役場で30日に出場を報告しました。

この日は城取さんが白鳥政徳町長に大会の結果を報告しました。

愛知県のチームに所属する城取さんは1月26日からマレーシアで開かれたレーシングカートのアジア大会「ロータックスアジアフェスティバル」に出場しました。

城取さんは予選を54台中8位で決勝に進み、決勝では一周およそ1kmのコースを22周走りました。

4位争いをして残り2周を切ったところでマシントラブルによりリタイアしたということです。

アジア大会へはこれまでの大会での実績から推薦されて出場したということです。

タイヤやブレーキパッドなどのカートの部品や大会へのエントリー費用を稼ぐためアルバイトを掛け持ちして、週末は岐阜県のサーキットで練習をしています。

今後は県内の大学に進学し、カートを続けていくということです。

白鳥町長は「日本代表を目指して頑張ってください。期待しています」と話していました。 -

JA上伊那 金融移動店舗車輌を被災地に派遣

能登半島地震から1日で1ヶ月が経ちました。

JA上伊那は金融移動店舗の車輌を石川県のJAのとへ派遣しました。

この日は出発式がJA上伊那本所で行われました。

今回派遣したのは金融移動店舗車輌「かみま〜る号」です。

かみま〜る号はJA上伊那が2019年と2020年に1台ずつ導入し、閉店した支店12地点のある上伊那12地点を運行しています。

車輌には待合室が付いていて、入出金や税金の振込などができるということです。

県内で唯一車輌を2台持っているJA上伊那では能登半島地震が発生した1月の始めから車両の派遣を打診していました。

今回JAのとから災害派遣要請を受けて派遣が決まりました。

被災地のJAのとでは7支店中6支店が営業を再開していますが、まだ営業再開できてない珠州支店や、支店に行けない被災者などに活用してもらうことが期待されています。

車輌の派遣は1ヶ月を予定しています。

西村篝組合長は出発式で「できることがあればやってきてください。地域の思いを運んで、被災地で活躍してもらいたい」と話していました。

JA上伊那の職員など4人が水や食料などの支援物資を積んで、出発しました。

職員は車輌の操作説明などをして2日に帰ります。

なお、JA上伊那ではこれまでの2台体制から1台になることで、各地点での営業時間短縮などを行い特別編成で運行するとしています。

詳しくはJA上伊那のホームページなどで確認して欲しいということです。 -

おやじ学級公開講座 箕輪学かるたで町学ぶ

箕輪町内の観光地や文化財を紹介する「箕輪学かるた」で町について学ぶ講座が、地域交流センターみのわで15日に開かれました。

講座は、箕輪町公民館のおやじ学級の公開講座として開かれ、学級生と一般のあわせて34人が参加しました。

講師を務めたのは、町郷土博物館の井澤はずきさんです。

講座では、郷土博物館が製作した、町内の観光地や文化財、伝統行事がかかれた「箕輪学かるた」を使い、町について学びました。

50音すべての札を紹介し、歴史やその由来を解説しました。

江戸時代に始まったとされるお盆の厄除けの行事おさんやりは、「おさんやり真夏に白の男衆」とかかれ、絵札には舟を担ぐ人の姿が描かれています。

この講座は、町民に自分が住んでいる地域について深く知ってもらおうと開かれました。

井澤さんは「かるたを使い家族で簡単に楽しく町のことを学んでもらいたい」と話していました。

かるたは、郷土博物館で1セット税込み1,000円で買うことができます。

-

新型コロナ週報 上伊那200人全県1,849人

31日発表の22日から28日までの届け出状況は、上伊那は200人で定点あたり25人、全県は1,849人で定点あたり21.01人でした。

31日発表となった22日から28日の保健所ごとの患者数は、伊那保健所は200人、飯田保健所で308人、上田保健所で197人、諏訪保健所で175人、佐久保健所で145人、松本保健所で116人、長野保健所で104人、北信保健所で88人、木曽保健所で37人、大町保健所で26人長野市で207人、松本市で246人、全県で1,849人でした。

患者届け出数が、上伊那は定点あたり前回の23.63人に対し25人で増加、全県は15.82人が21.01人で増加しています。

県内の30日午前0時時点の入院者数は370人でうち中等症は66人、重症は6人です。

-

南箕輪小児童が消防署見学

南箕輪村の南箕輪小学校の児童は、消防署の仕事を学ぼうと伊那市の上伊那広域消防本部伊那消防署を31日、見学しました。

31日は、南箕輪小学校の3年生36人が施設などを見学しました。

出動時に消防士が着る防火服や空気呼吸器などを実際に身につけていました。

署員は「全部で20キロほどある防火服などを1分で身につけて出動できるようにしています」と話していました。

他に、救急車や消防車の見学では、それぞれの車両の役割や備え付けられている機材について説明を受けていました。

消防署の見学は、社会科の授業の「火事からくらしを守る」学習の一環として、行われました。

南箕輪小学校では「教科書だけではなく、実際の体験として仕事を知ることでより学習を深めてもらいたい」と話していました。

-

空き家活用・移住促進ワークショップ

JR伊那市駅近くの空き店舗を活用した移住案内窓口やシェアオフィスなどを備えた複合施設が5月にオープンします。

オープンに向けて、空き家活用や移住促進について考えるワークショップが、21日に伊那市内で開かれました。

ワークショップには移住者を中心におよそ20人が参加しました。

このワークショップは、地域住民でつくる、空き家の活用や移住促進などに取り組む「すまいテラスいな協議会」が開いたものです。

協議会では、JR伊那市駅近くにある旧菓子店の建物を改装し、移住の案内窓口や交流拠点、シェアオフィスを備えた複合施設「すまいテラスいな」を今年の5月にオープンする予定です。

ワークショップでは参加者が施設の予定地を見学しました。

見学後、参加者はグループごとにわかれ「すまいテラスいな」の活用について意見を出し合いました。

参加者からは「移住者が住居や仕事など生活に必要な情報を得られる場所にしたい」、「幅広い年代の人が気軽に立ち寄れる場所にしてほしい」などの意見が出されました。

-

KOA 従業員からの電力で地産地消へ

箕輪町に本社を置く電子部品メーカKOA株式会社は、固定価格買取制度を終えた従業員の家などに設置されている太陽光発電を活用する取り組みを今月から始めました。

従業員から買い取った電力を供給するKOAの本社敷地内にある健康推進棟「しんしん堂」です。

この取り組みは、KOAの従業員の自宅などに設置され、10年以上経過した太陽光発電の電力を伊那市の丸紅伊那みらいでんき株式会社が買い取り、KOAに供給するものです。

KOAによりますとこの取り組みは県内では初めてで、全国的にもまれだという事です。

再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、国が決めた価格で大手電力会社が設置者から電力を買い取るもので、期間は設置から10年間です。

10年を過ぎても買い取りは継続されますが、価格は割安となるため、KOAがその電力を活用するものです。

現在は従業員40人が申し込みをしていて、随時、希望者を募っていく事にしています。

KOAでは脱炭素の取り組みを経営の重要課題に位置付けていて、2030年度の二酸化炭素の排出量を2020年度と比べ70パーセント削減することを目標にしています。

-

大芝のアカマツで自転車お守り

辰野町、箕輪町、南箕輪村で組織する上伊那北部観光連絡協議会は、来月上田市で開くイベントに合わせ、大芝のアカマツを使った「自転車お守り」400個を作りました。

自転車に取り付けているのが今回製作したお守りです。

大きさは縦6センチ、横8センチ、厚さは5ミリです。

お守りには協議会の自転車イベントのロゴと、自転車の車体がレーザーで焼きつけられています。

自転車の走行中の安全を祈願すると共に、上伊那北部地域をPRしようと作られました。

加工は、箕輪町の箕輪進修高校の生徒が行い、完成したお守りは南箕輪村の恩徳寺で祈祷しました。

辰野町在住で協議会の自転車イベントで講師を務める小口良平さんは「持っているのが楽しくなるようなお守りが完成した」と話していました。

今回製作したお守り400個は、来月3日に上田市で開かれる上伊那北部の観光をPRするイベントで配布される予定です。

-

伊那ゆいま~るで入園準備品の製作

伊那市の多機能型事業所 伊那ゆいま~るでは、2月の保育園の入園準備品の販売に向けて絵本袋や弁当袋などの製作を行っています。

31日は伊那ゆいま~るの利用者と支援員の5人が作業を行いました。

入園準備品は男の子用と女の子用の柄があり、伊那市の保育園の指定サイズに合わせて作られています。

製作しているのは、絵本袋や着替え袋、弁当袋など5種類です。

幼児用は5種類のセットで税込み9,100円、未満児用は絵本袋と着替え袋、手提げ袋の3種類セットで8,100円となっています。

希望に応じて単品でも販売を行うということです。

販売会は2月14日~から16日まで伊那市役所で開かれます。

伊那ゆいま~るでは、利用者の工賃アップにつなげようと毎年、入園準備品の製作と販売を行っています。

-

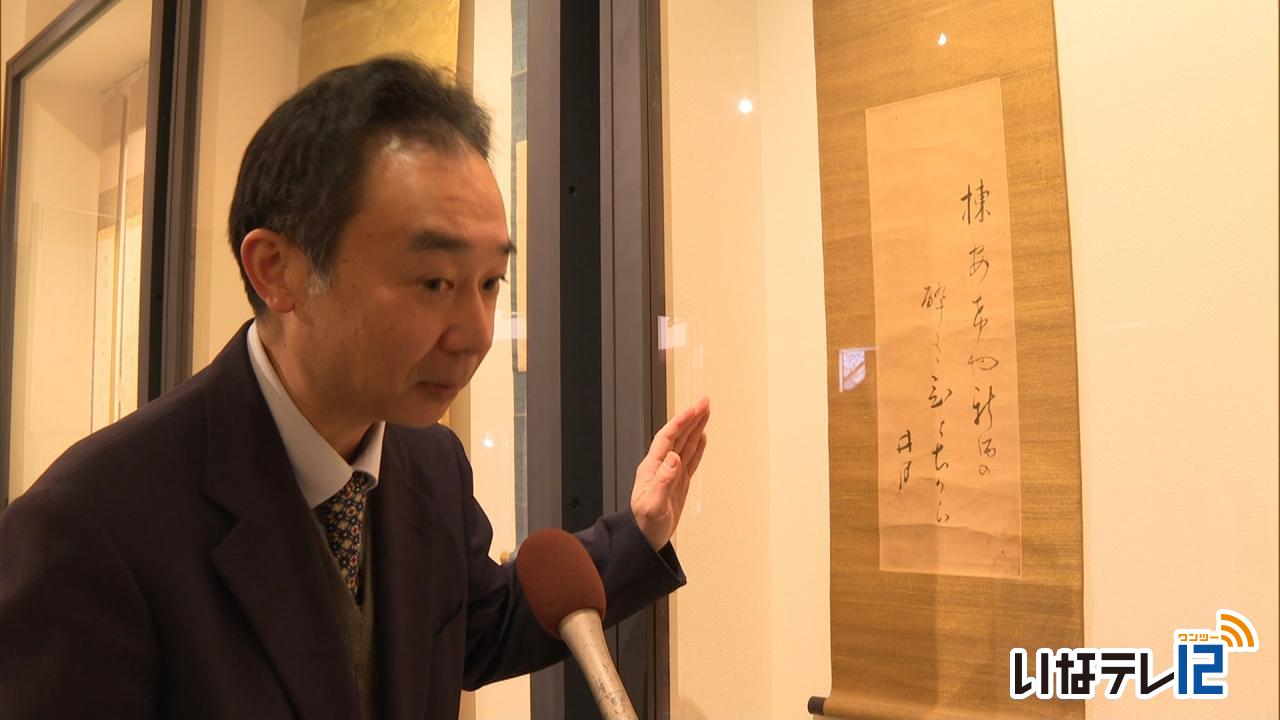

井月 新発見の2句 一般公開

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した漂泊の俳人井上井月の新しい句・2句がこのほど発見され、伊那市創造館で展示されています。

新たに発見されたのは

『棟あげや 新酒の酔もひとちから』

『湧て出る 水音かろし 白躑躅』の2句です。

類句の『萬歳や人が笑ひば言得顔』も初公開となります。

新発見句を鑑定したのは、井月研究家の一ノ瀬 武志さんです。

井月の署名や筆跡などから、真作であると鑑定しました。

井上井月は、幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人で、これまでに1700以上の句が発見されています。

これからも、井月が詠んだ句が新しく発見される可能性があるということです。

創造館の2階には、井月に関する資料が常設で展示されていますが、この3句については、5月13日まで一般に公開されるということです。

観覧は無料です。

-

非課税世帯支援事業に総額1億900万円

箕輪町議会臨時会が30日、町役場で開かれ非課税世帯対象の支援金給付事業として約1億900万円を追加する今年度一般会計補正予算案が可決されました。

給付対象となるのは去年12月1日現在で世帯全員の今度分の住民税所得割が非課税の世帯です。

830世帯に対し1世帯当たり10万円を給付するもので、総額は8,300万円です。

ほかには住民税均等割など非課税世帯の18歳以下の子ども1人当たり5万円を給付するもので対象は460人、総額は2,300万円です。

これらに手数料などを加え、総額は1億900万円となります。

町では給付金について全額、国の交付金を活用するとしています。

-

ステッカーでe-Taxを呼びかけ

2月16日から令和5年分の確定申告が始まります。

伊那税務署では、管内のバスにステッカーを貼り、「e-Tax」での申告を呼び掛けています。

26日は、伊那市の伊那バス株式会社で、バスにステッカーと広告が貼りつけられました。

伊那税務署ではステッカー515枚を作り、自宅で確定申告書の作成ができる「e-Tax」での申告を呼びかけています。

e-Taxでは、ふるさと納税などの寄付金控除で必要な証明書が不要になります。

バス内に貼られた広告は、伊那税務署管内納税関係団体連絡協議会が製作したものです。

確定申告の会場が書かれていて、44枚作られました。

会場での確定申告は2月16日から3月15日まで、いなっせ2階展示ギャラリーで行われます。

-

南箕輪村議会臨時会 全2議案が可決

南箕輪村議会臨時会が30日に役場で開かれ、歳入歳出に1億600万円を追加する今年度一般会計補正予算案など2議案が提出され可決されました。

主な事業は、物価高騰対策として住民税所得割が非課税の世帯283世帯に対し1世帯当たり10万円を給付する事業に2,900万円。

住民税均等割が非課税の世帯に対し18歳以下の子ども1人当たり5万円を給付する事業に1,000万円です。

対象は190人を見込んでいます。

他に、ふるさと納税の業務委託料の増額に1,500万円、能登半島地震の義援金に115万円、予備費に5,000万円などです。

また2019年に村からの誤った指示で村内の住宅の水道メーターが移設された問題について、民事調停の議案が提出されました。

村は謝罪や費用の支払いを済ませているとしていますが、相手方から抗議が続いていて話し合いでの解決は困難と判断したとしています。

この日提出された2つの議案は、全会一致で可決されました。 -

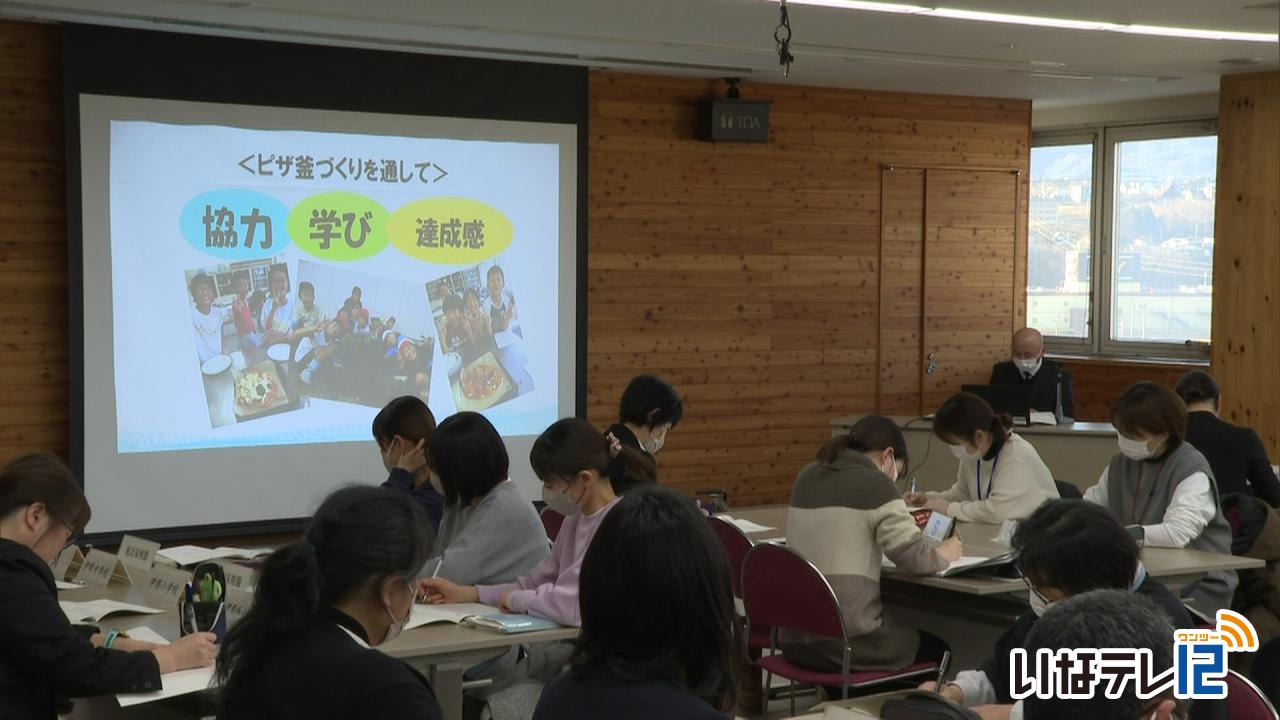

暮らしのなかの食 報告会

伊那市の小中学校が食育事業の一環で取り組んでいる「暮らしのなかの食」の実践報告会が29日に市役所で開かれました。

この日は市内の小中学校や保育園の校長や園長などおよそ50人が参加しました。

会では長谷小学校が代表して4年生のピザ窯作りの取組みを紹介しました。

4年生は去年4月からピザ窯を手づくりし、

窯のレンガを買う資金はアルミ缶回収で調達しました。

窯が完成すると、自分たちで育てた野菜を具材にピザを焼き、仲間との協力や、作り上げた達成感を感じられる活動だったということです。

暮らしのなかの食事業は伊那市内の小中学校が2015年年度から取り組んでいる農業体験と食育を組み合わせたもので報告会は4年ぶりに行われました。

-

永坂さん ボートのアジア大会で銀メダル

箕輪町上古田在住で下諏訪向陽高校3年生の永坂日鼓さんは、U19アジアボートジュニア選手権大会の4人1組の競技で銀メダルを獲得しました。

29日は、永坂さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に結果を報告しました。

永坂さんは、去年12月にタイで開かれたU19アジアボートジュニア選手権大会の4人1組のクォドルプル競技に日本代表として出場しました。

一人でボートを漕ぐ男子シングルスカルに出場する予定でしたが、チーム事情により4人1組のクォドルプルに出場し、銀メダルを獲得しました。

高校3年生の永坂さんは卒業後、滋賀県の東レ滋賀ボート部に所属します。

大学よりも社会人の環境の方がレベルアップになると考え、高卒で実業団に入ることを決めました。

母親の初江さんも、息子の挑戦を応援しています。

白鳥町長は「世界で金メダルを獲得できる選手になってください」と話していました。

永坂さんはまずは日本代表選手を目指すということで、今後世界大会での活躍に期待がかかります。

-

クラシックワールド 義援金募る

NPO法人クラシックワールドは、3月までの3つのコンサートを能登半島地震復興支援コンサートと冠して開くほか、募金箱を設置して義援金を募っています。

能登半島地震復興支援コンサートは、クラシックワールドが主管で開く、2月11日のフルートアンサンブルコンサート、2月17日のエーデルワイスコンサート、3月9日の伊藤順一ピアノリサイタルです。

3つのコンサートでは、伊那市のいなっせ5階に設置してある募金箱への寄付を呼びかけます。

3公演はすべて、ニシザワいなっせホールで開かれます。

5階の募金箱は、3月9日まで設置し、集まった義援金は石川県に届けるということです。

-

高校2年生対象 地元企業説明会

上伊那の公立・私立・通信制の10校の高校2年生を対象にした、地元企業の説明会が、29日に伊那市のいなっせで開かれました。

説明会には、上伊那10校の高校2年生290人が参加しました。

参加企業は、製造業を中心に20社で、生徒は希望する5社を選び、20分ずつ話を聞いていました。

説明会は、早い段階で地元の企業について知ってもらおうと、ハローワーク伊那が毎年この時期に開いているものです。

ハローワーク伊那によりますと、去年11月現在、新規高卒者の求人数は前の年より23人少ない741人で、求職者数は22人多い334人となっています。

ハローワーク伊那では、「求人数は若干減少したものの去年から多い状況で推移している。人材の流出を避けるため、地元就職に繋げていきたい」と話していました。

411/(火)