-

ルビコン(株) 能登半島地震の被災地に義援金200万円送る

伊那市西箕輪の電子部品メーカールビコン株式会社は、能登半島地震の被災地に送るために従業員などから募った義援金200万円を、29日に伊那市に届けました。

29日は、ルビコンの赤羽宏明社長ら2人が市役所を訪れ、日本赤十字社伊那市地区長の白鳥孝市長に目録を手渡しました。

ルビコンでは、被災地支援として国内外の事業所の役職員およそ1,300人から義援金を募ったところ、200万円が集まったということです。

伊那市では、28日までに288万9,839円が義援金として寄せられていて、日本赤十字社を通じて被災地の支援に充てられるということです。 -

酒井さつきさん 上農生に料理本を贈る

伊那市美篶の郷土料理伝承家の酒井さつきさんは、自費出版している料理本を南箕輪村の上伊那農業高校の3年生に22日に贈りました。

この日は、酒井さんが上伊那農業高校を訪れ、代表の生徒に本を手渡しました。

贈ったのは、自費出版している、上伊那の郷土食などを紹介する「かみいな食ごよみ」です。

この本の中では、肉じゃがや五平餅などおよそ100品が紹介されています。

酒井さんは、上農で食文化の授業の講師として生徒におやきなどの作り方を教えています。

春に高校を卒業し、1人暮らしなどを始める生徒に活用してもらおうと、3年生139人全員に本を贈りました。

酒井さんは、母校の伊那弥生ケ丘高校の3年生全員にも「かみいな食ごよみ」を贈るということです。

-

クラシック音楽の祭典 合唱団発足

ドイツの作曲家ヘンデルの「メサイア」をオーケストラの演奏で歌うクラシック音楽の祭典が、来年6月8日に伊那市の伊那文化会館で開かれます。

28日の夜はニシザワいなっせホールで合唱団の発足式が行われました。

合唱団には、南信地域を中心に公募で集まった110人が参加します。

この日は、発足式が行われ、早速練習をしました。

第3回クラシック音楽の祭典は、来年6月8日に伊那文化会館で開かれます。

ドイツの作曲家ヘンデルが、イエス・キリストの生涯を題材に作曲した「メサイア」を演奏します。

およそ2時間半の演目で、伊那フィルハーモニー交響楽団の演奏で歌います。

本来はドイツ語で歌う曲ですが、今回は英語で歌うということで、昨夜は英語の発音も確認していました。

1990年に「手づくりの演奏会」として始まり、2018年にクラシック音楽の祭典として名前を変えて開催してきたこの演奏会は、団員の高齢化などから、今回で最後となります。

第3回クラシック音楽の祭典には、合唱団のほかに伊那フィルハーモニー交響楽団、4人のソリストも合わせた総勢170人が参加します。

合唱団は、来年の6月の公演に向け、月に1・2回練習を重ねていくということです。

-

南箕輪小学校 児童が作った南小テラス完成

南箕輪村の南箕輪小学校の児童が中庭に作ったあそび場、

南小テラスが完成しました。

29日は、休み時間に3年生の児童が体育館近くの中庭につくられた南小テラスで遊んでいました。

南小テラスには、ハンモックやトランポリンなど、7つの遊具があります。

去年9月から、園芸委員会を中心に全校児童で遊具をつくり、12月に完成しました。

委員会では「自然と触れ合って楽しい休み時間を過ごしてほしい」と話していました。

-

西春近で新春そばまつり

地元産のそば粉を使った新春そばまつりが28日に伊那市西春近で初めて開かれました。

新春そばまつりは受験生の応援をしようと春近そばの会が初めて開いたものです。

受験を控えた中学3年生と高校3年生には100食限定で無料でそばがふるまわれ、伊那食品工業のチョコも一緒に配られました。

会場には多くの人が訪れ打ち立てのそばを味わっていました。

そばは西春近産のそば粉を使い税込み600円で提供されました。 -

令和6年度高校入試 前期選抜志願者数

長野県教育委員会は、令和6年度の高校入試前期選抜試験の志願者数を29日に発表しました。

辰野普通は51人で1.59倍、商業は22人で1.1倍です。 -

VC長野 WD名古屋に敗れる

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの28日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、ホームでウルフドッグス名古屋と対戦し、セットカウント1対3で敗れました。

次はアウェイでパナソニックパンサーズと対戦します。

-

みはらしファームで「せいの神」

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでどんど焼き「せいの神」が28日行われました。

せいの神は五穀豊穣の神歳神が訛ったものです。

小正月の伝統行事で21日に予定されていましたが悪天候で延期しこの日行われました。

羽広地区の住民が持ちよった正月飾りやだるまを焼いて無病息災を願いました。

高さは13メートルで南信地域では最大級だということです。 -

伝統文化おやこ体験フェスタ

太鼓や人形芝居、民謡などの伝統芸能の体験イベント「伝統文化おやこ体験フェスタ」が伊那市のいなっせで28日行われました。

会場のいなっせには和太鼓、古田人形芝居、伊那節・木曽踊り、南京玉すだれの4つのコーナーが設けられ、訪れた親子連れが体験をしていました。

今回初めて企画された伊那節・木曽踊りのワークショップには20人が参加し、伊那節振興協会と木曽踊保存会のメンバーが教えました。

踊りの時手の振りや目線は、仙丈ケ岳や西駒ケ岳、天竜川をイメージしすると覚えやすいですと話していました。

このイベントは、田楽座や地域住民でつくるNPO法人ふるさと芸能研究所が企画したもので、今回で3回目となります。

イベントではワークショップの他に公演が行われ、参加者は箕輪町の古田人形芝居や伊那市の羽広の獅子舞などを鑑賞しました。

企画したNPO法人ふるさと芸能研究所では、体験を通して郷土の伝統芸能に興味を持つきっかけにしてもらいたいと話していました。

-

三峰川河川敷で環境整備作業

三峰川本来の河川環境や景観を取り戻し親しみやすい川にしようと、伊那市東春近の河川敷で樹木の伐採作業が28日行われました。

28日は伐採を企画した三峰川みらい会議のメンバーとボランティアおよそ20人が伊那市東春近の河川敷で作業を行いました。

参加者らはチェーンソーで木を切り倒し、扱いやすいサイズにしていました。

生えているのは主にニセアカシアで、大きいものは、高さ8メートル程です。

河川敷に木が生い茂っている事でゴミの不法投棄や野生動物が住み着き、環境の悪化につながるという事です。

また大雨の時には、川の水をせき止めるきっかけとなり災害に繋がるという事です。

三峰川みらい会議では景観の保全や防災を目的にボランティアを募って毎年作業を行っていて今回で16回目です。

若林晴二代表は「四季を通じてきれいで安全な三峰川の環境を守っていきたい」と話していました。

この日伐採した木は、ストーブ用の薪として参加者が持ち帰ったということです。 -

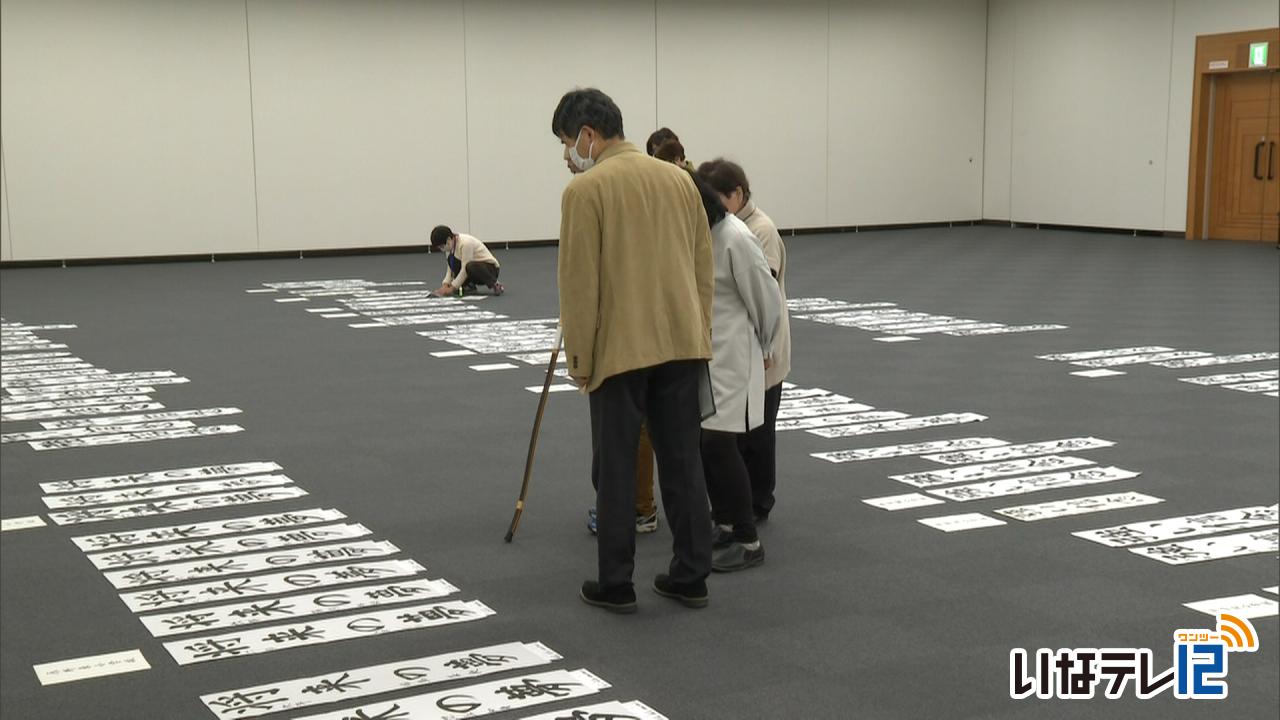

不折に続け!子供達の書初め書道展 審査会

「伊那谷で育った中村不折に続け!子供達の書初め書道展」の審査会が28日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

書初め書道展には上伊那の小学校25校の6年生から117点の応募がありました。

これまで5・6年生から募集していましたが、今回は6年生にしぼって行われました。

上伊那書道協会の役員4人が審査を行い、字のバランスや形、名前の位置や大きさなどを見ていました。

審査の結果、最高賞の中村不折賞には高遠北小学校の秋山優紀さんの作品が選ばれました。

応募された作品は2月17日土曜日から25日日曜日まで伊那文化会館で展示され、初日には表彰式が行われます。

伊那文化会館では「子どもたちの書いた個性あふれる作品を見て、元気を貰い楽しんで欲しい」と話していました。 -

南箕輪村 新しい学校給食センター内覧会

児童・生徒数の増加と老朽化に伴い、南箕輪村に新たに建設された学校給食センター「まっくんキッチン」の内覧会が27日、開かれました。

南箕輪村が新たに建設した学校給食センターは、南箕輪中学校の第2グラウンド西側です。

内覧会は、5回に分けて開かれ、事前予約をした村民およそ200人が訪れ、学校給食センターの栄養教諭が施設内を案内しました。

建物は、鉄骨造り平屋建てで延べ床面積はおよそ1140平方メートル。

総事業費はおよそ12億円となっています。

現在の学校給食センターでは南箕輪小と南箕輪中学校の給食を1日1400食作っていて、新しい施設では1500食まで調理することができます。

施設内には最新の調理機器を作業が効率よくできるよう配置しています。

また、下処理や調理、配送までを衛生的にスムーズに行えるよう、作業ごとに部屋を区切り、床の色分けをすることで衛生管理を徹底するということです。

他の食材の混入を防ぐためアレルギー対応食専用の調理室も設けられています。

調理の様子を見学できる食育ルームも設置されました。

建物内には災害時に提供する食料品などを備蓄する倉庫なども備えられています。

南箕輪村の新しい学校給食センターは4月から稼働する予定です。

-

VC長野試合結果

バレーボールVリーグ男子1部VC長野トライデンツの27日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、ホームでウルフドッグス名古屋と対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

28日もホームでウルフドッグスと対戦します。

また、試合の模様は午後0時50分から122chで生中継します。

-

町防災交流施設 愛称「みのわBASE」に

箕輪町松島のJA上伊那箕輪町支所の西側に建設が進められている防災交流施設の愛称が「みのわBASE」に決まりました。

愛称は、町内在住かまたは在勤の人から募集し、83人から133件の応募がありました。

結果、小幡 直久さん、池上稔さんから応募があった、「みのわBASE」に決定しました。

呼びやすく、人が集まるスポットになることや、災害時の拠点となる期待や安心感を込めて愛称がつけられたということです。

箕輪町防災交流施設「みのわBASE」は、4月に開所予定です。

-

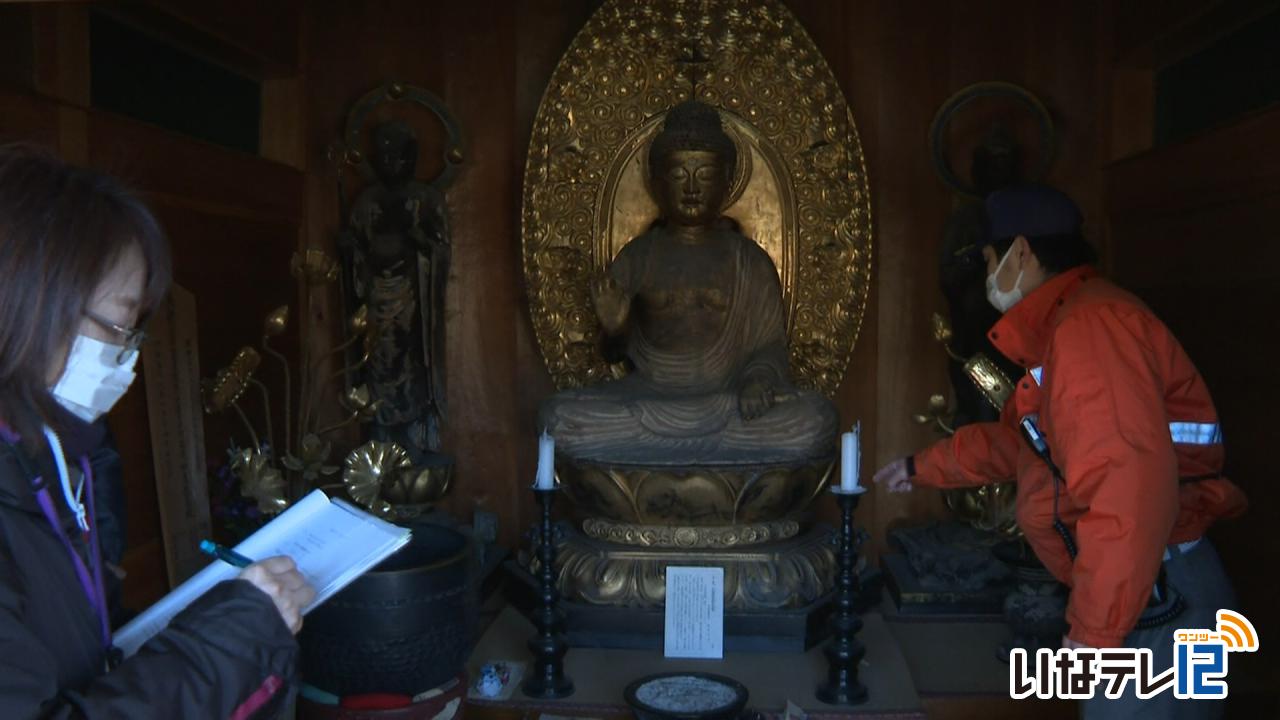

文化財防火デーで無量寺を点検

26日は文化財防火デーです。

箕輪消防署と箕輪町教育委員会は、北小河内の無量寺で消火設備などの点検を行いました。

無量寺には、国の重要文化財に指定されている阿弥陀如来坐像があります。

消防署員たちは、消火器の置かれている場所や火災警報装置の確認を行っていました。

また無量寺の中川清健住職にローソクや線香の火に気を付けるようアドバイスしていました。

文化財防火デーは、昭和24年の1月26日に法隆寺金堂で火災が起きたことを受け、昭和30年に定められたものです。

火災や地震から文化財を守るため、毎年全国各地で点検が行われています。

パトロールが終わると中川住職は、消火器の使い方を教わっていました。

26日は、無量寺のほかに長岡神社でもパトロールが行われました。

-

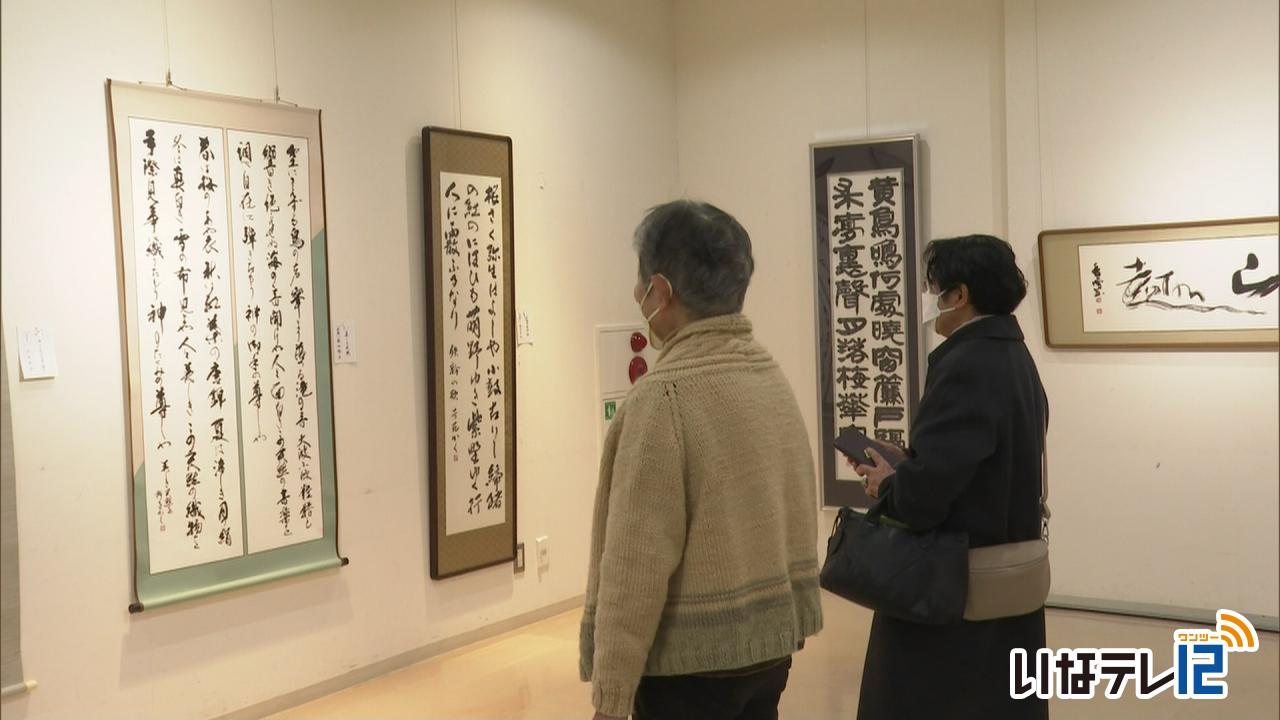

上伊那書道協会 新春役員展

上伊那書道協会の新春役員展が伊那市のいなっせで開かれています。

上伊那書道協会の役員は、毎年1年の始まりに書道展を開いていて今年で20回目です。

会場には、正月や春にちなんだ言葉が書かれた作品26点が並んでいます。

中には、今年の干支「辰」をテーマに書いた合同作品も展示しています。

上伊那書道協会では、「バラエティにとんだ作品展になっています。自分で気に入った作品を見つけて楽しんでもらいたい」と来場を呼び掛けています。

第20回上伊那書道協会新春役員展は28日まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれ、入場は無料となっています。

-

箕輪町がセーフコミュニティ認証の更新行わない方針

箕輪町の白鳥政徳町長はWHO世界保健機関が認証している安全・安心なまちづくりの取り組みセーフコミュニティの認証更新を行わない方針を26日に示しました。

これは26日に役場で開かれた定例記者懇談会で白鳥町長が考えを示したものです。

箕輪町は2012年5月にWHO世界保健機関のセーフコミュニティの認証を受け、安全・安心なまちづくりの取り組みを行ってきました。

去年、5年に一度の更新を予定していましたが、先延ばしし、検討を行ってきました。

白鳥町長は、交通事故や乳幼児の救急搬送が減少してきていることを例に挙げ、一定の成果が出たと話し、更新は行わない考えを示しました。

町では来年度、セーフコミュニティに代わる、安全・安心に特化した条例の制定を行うとしています。

-

青崩峠トンネル貫通石 伊那市に寄贈

難工事の成功を記念し、国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所は、長野県・静岡県境の三遠南信自動車道「青崩峠トンネル」の工事で採れた貫通石を伊那市に26日、寄贈しました。

トンネル貫通の際に採れた「貫通石」で、重さはおよそ30キロです。

26日は、飯田国道事務所の大口鉄雄事務所長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に貫通石を贈りました。

長野県と静岡県の境に位置する青崩峠トンネルは2019年に掘削が始まり、工期を延長しながら去年5月26日に貫通しました。

延長4998メートルのトンネルです。

日本最長の断層「中央構造線」が走る影響で崩れやすく、国内屈指の難工事と言われています。

飯田国道事務所によりますとトンネル貫通の際に採れた石は、昔から「安産のお守り」とされています。

また、「難関突破・初志貫徹」の意味から合格祈願のお守りとしても珍重されています。

貫通石の寄贈は伊那市が要望し行われました。

寄贈された貫通石は、26日から伊那市役所市民ホールに展示され、来庁舎は誰でも触ることができるということです。

-

㈱信州伊那國際ゴルフクラブが民事再生法の適用を申請

伊那市西箕輪の信州伊那国際ゴルフクラブを経営していた東京都の株式会社信州伊那國際ゴルフクラブは24日に東京地裁に民事再生法の適用申請を行いました。

株式会社信州伊那國際ゴルフクラブの代理人弁護士によりますと、負債総額はおよそ33億円、債権者数は3,000人だということです。

ゴルフ場に関する事業は15日に子会社に移転していて、3月9日の今シーズンの営業開始日までにスポンサー企業で東京都のゼネコン、坪井工業株式会社に譲渡する予定です。

信州伊那国際ゴルフクラブの会員を対象にした説明会は28日(日)に岡谷市の岡谷市文化会館カノラホールで開かれます。

-

上伊那の経営者などから話を聞くセミナー

上伊那地域の経営者などから話を聞く、伊那市ローカル人材育成セミナーが26日にinadani seesで開かれました。

セミナーでは上伊那地域の経営者など6人が自身の経験などを話しました。

第1部では、伊那市の木工業株式会社やまとわの奥田悠史取締役と、伊那市のデザイン会社株式会社ヒトコトデザインの小澤純一社長が、地域に必要な仕事について話をしました。

奥田取締役は「作りたい世界観が明確な仕事が地域に増えるほど、賛同者が多くなっていく」と話していました。

小澤社長は「困っていることなどを自分で探し、その10年先を見れば必要な仕事が見えてくるのではないか」と話していました。

第2部では、南箕輪村在住でキャリアコンサルタントの富岡順子さんと、宮田村地域おこし協力隊の坂口淳さん、伊那市地域おこし協力隊の久田拓弥さんが、上伊那地域に必要なコミュニティーについて話しました。

その中で、富岡さんは「災害などの時に、区や組のつながりは必要になる。そのつながりをもっと面白くできればいいと思う」と話していました。

このセミナーは伊那市が国の交付金を活用した、伊那市ローカル人材育成事業として、今年度から令和7年度にかけて行うものです。

今後は、女性の働き方やSNSの活用方法などについて考えていくということです。

この日は、上伊那から37人が話を聞きました。

-

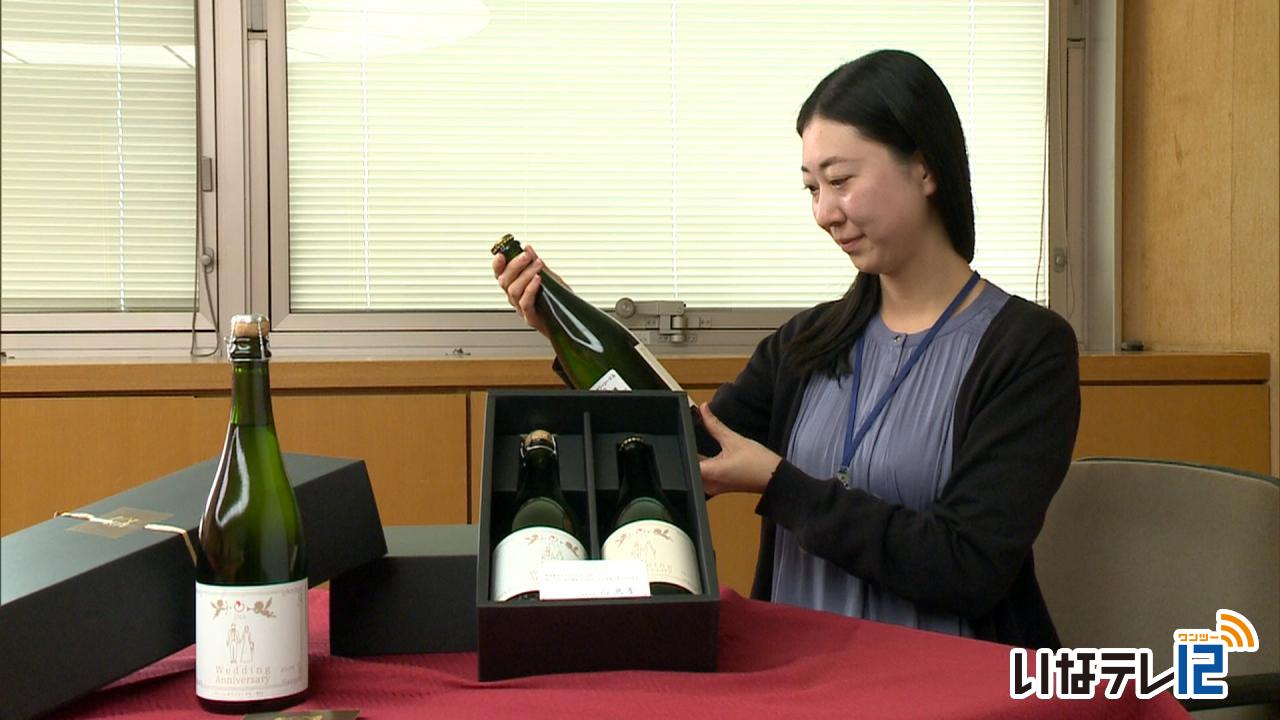

成婚祝い品をシードルにリニューアル

伊那市の結婚相談窓口、いなし出会いサポートセンターの成婚祝い品がシードルにリニューアルされます。

こちらが伊那市産のりんごを使った新しい成婚祝い品、アニバーサリーシードルです。

これは25日、市役所で開かれた記者会見で白鳥孝市長が報告したものです。

これまではりんごの木のオーナー権を贈っていましたが、木の確保が難しくなったことからリニューアルしました。

横山のカモシカシードル醸造所が製造し750ミリリットル入りの甘口と辛口2本セットです。

いなし出会いサポートセンターは2008年に開設され、その後伊那図書館の隣に移りました。

今年度、12月末現在の会員登録数は168人で相談件数は2,530件、結婚した人は12人となっています。

アニバーサリーシードルが贈られるのは昨年度を含め18人で今月27日から受け取ることができるということです。 -

矢野源彦さんのアルストロメリアが大臣賞

県内各地から花が集まる第53回信州フラワーショーウィンターセレクションの品評会が25日、伊那市のJA南信会館で開かれました。

最高賞となる農林水産大臣賞には伊那市美篶の矢野源彦さんのアルストロメリアが選ばれました。

こちらが農林水産大臣賞を受賞した矢野さんのアルストロメリアです。

花と葉のバランスがよく花の発色がよいことなどが評価されました。

品評会のあとには見学会が開かれ多くの人が訪れていました。

信州フラワーショーは冬と夏の年2回JA全農長野が開いているもので県内からアルストロメリアやアネモネなど、328点が集まりました。

見学会は26日正午までJA南信会館で開かれています。

-

校舎横の手作りリンクでスケート

伊那市の西春近北小学校の校舎北側に作られたリンクで25日、スケートの授業が行われました。

授業は今シーズン初めてということで氷に慣れていない児童らは四つん這いになってリンクにあがりました。

2年生の児童30人が半分に分かれて今年初めてのスケートをしました。

西春近北小学校では毎年陽の当らない校舎北側に水を張り縦18メートル、横9メートルのリンクを作っています。

ここ数日の冷え込みで氷に厚みが出て滑ることができるようになりました。

スケートは1、2年生を対象に週2回ほど行い2月には岡谷市のスケート場で授業を予定しています。

-

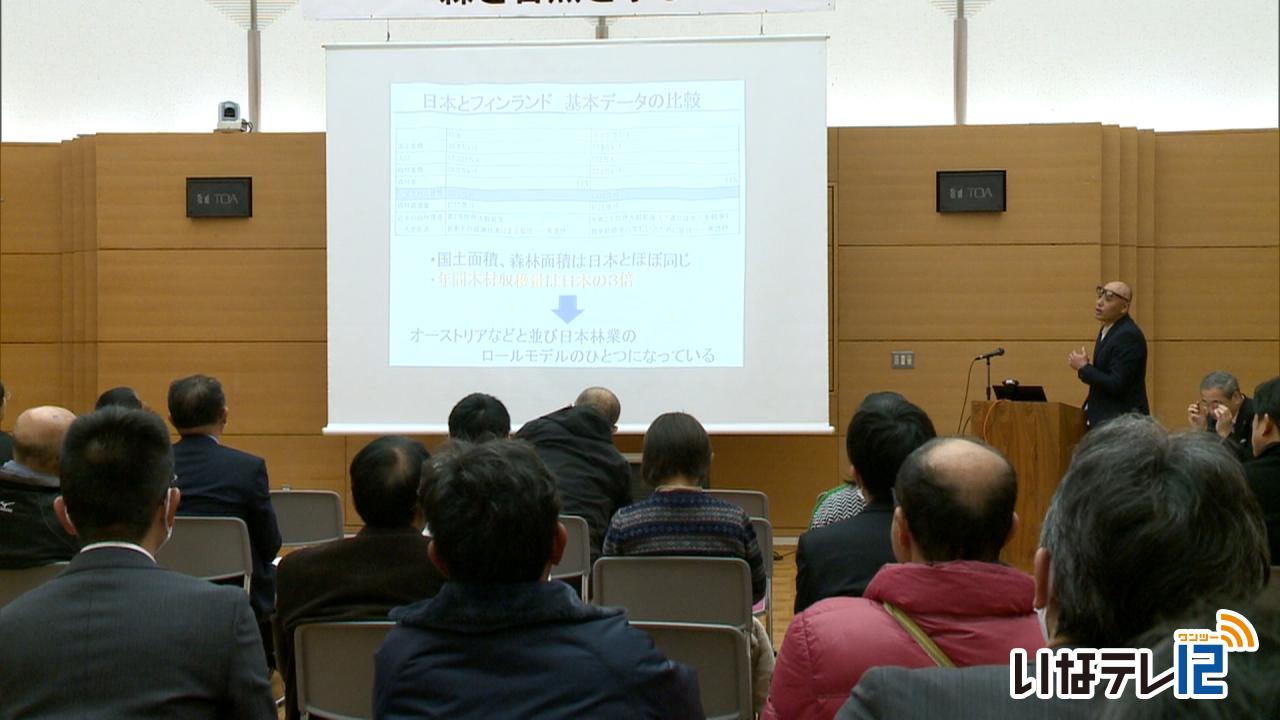

フィンランドの視察報告

去年10月にフィンランドの北カルヤラ県を訪問した、白鳥孝伊那市長をはじめ林業関係者などによる視察報告会が24日、伊那市役所で開かれました。

視察報告会では北カルヤラ県を訪問した14人のうち8人が話をしました。

報告会で上伊那森林組合の池亀真樹さんは「フィンランドは国土の面積、森林の面積ともほぼ日本と同じだが、年間の木材の収穫量は3倍ほどある。国際経済のなかで生き残るために国家戦略として林業に取り組んでいる」と話していました。

白鳥市長は「フィンランドの北カルヤラ県とのつながりを、一次産業に軸足をおいた地方都市をつくるきっかけにしていきたい。」と話していました。

伊那市は令和元年に北カルヤラ県と林業などの分野で協力関係を築いていく覚書を交わしていて、今回の訪問もその一環として行われました。

-

伊那市社協 職員を被災地に派遣

伊那市社会福祉協議会は能登半島地震の避難所支援のため、職員1人を26日から石川県能登町に派遣します。

石川県能登町に派遣されるのは、障害者多機能型事業所ゆめわーくの生活支援員、三浦正也さんです。

25日は、福祉まちづくりセンターで壮行会が開かれました。

三浦さんは、長野県災害福祉広域支援ネットワーク協議会の災害派遣福祉チーム、DWATに登録しています。

市社協のDWATの派遣は今回が初めてで、三浦さんは、高齢者や要介護者を受け入れる福祉避難所で活動するということです。

林俊宏会長は、「被災者の立場にたって支援を行ってきてください」と激励しました。

三浦さんは、26日から30日まで現地で活動する予定です。

-

伊那西小 木材の活用を考える授業

伊那市の伊那西小学校では学校林の整備が進められています。

それに合わせて伊那西小では木材の活用を考える授業が行われています。

25日は校舎南側の林で全校児童69人が見守る中、長さ25メートルのカラマツの木が切り倒されました。

伊那西小学校では70年前に防風林として植えた2,000本の木から枯れ枝が落ちる危険性があるため、5年前からおよそ1ヘクタールの林で伐採を進めていて、今回0.3ヘクタールで伐採を行います。

これまでに切った木は森のステージの材料に使い、ステージは音楽会などの行事で使われています。

今回伐採する木は、児童の希望を聞いて使い方を考えるということです。

伐採のあと、校舎で森林整備について話を聞きました。

きょうは長野県林業総合センターの小山泰弘さんや、伊那市の木工業株式会社やまとわ社長の中村博さんが講師を務め、児童に「木は生き物です。整備した森林を観察してください」と話していました。

林にはマラソンコースが設置されていて、児童は今後森林の成長を見守っていくということです。 -

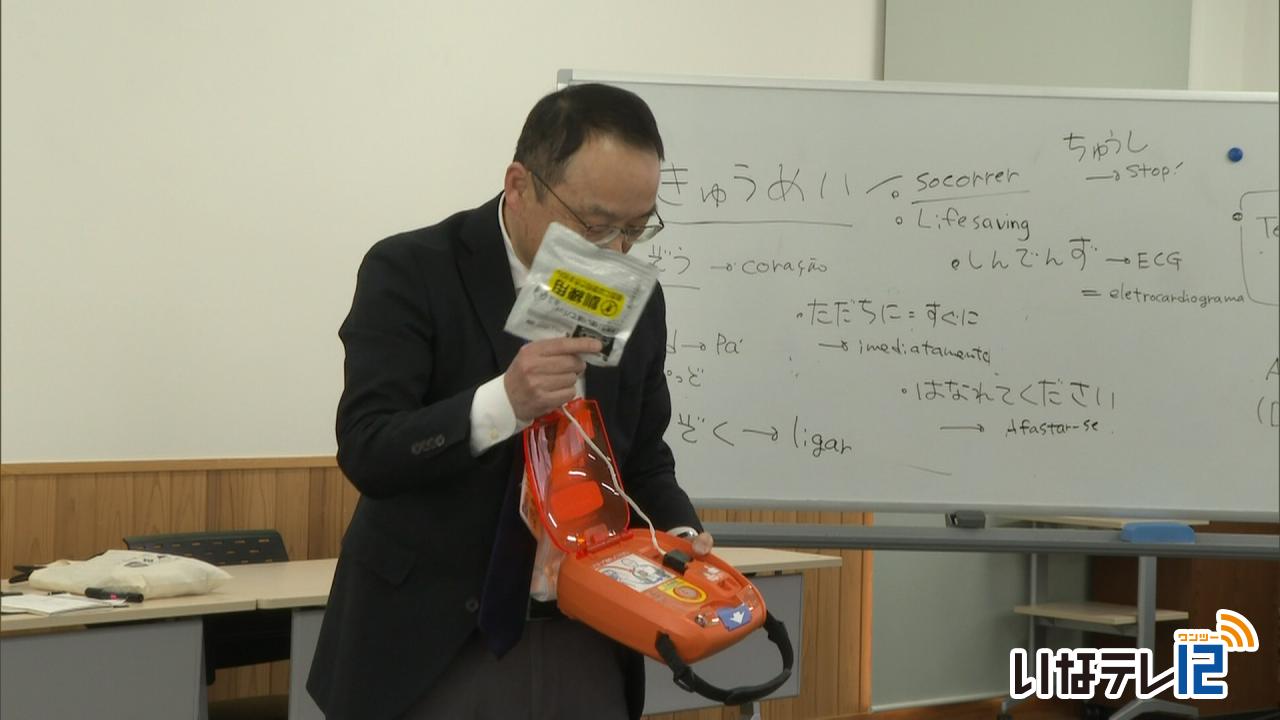

箕輪町 日本語教室でAED使った講習会

箕輪町が行っている外国人向けの日本語教室でAEDを使った救命講習会が25日産業支援センターみのわで開かれました。

この日は箕輪町が行っている日本語教室に通うブラジルやベトナム国籍の参加者7人を対象に箕輪町役場の小山晃生危機管理監がAEDの使い方を説明しました。

AEDからは「体に触れないでください」「離れてください」などの日本語の音声指示がだされます。

しかし、参加者のほとんどは日本語の指示がわからず苦労していました。

箕輪町では「手順を覚えて緊急時に対応してほしい」と話していました。

また、元日の能登半島地震を受けて避難グッズが紹介されました。

小山さんは「必要なものをすぐ持ち出せるようにまとめておいてください」と話していました。

参加者は「勉強になった」「興味のあった内容が知れてよかった」と話していました。

箕輪町では毎週木曜日の午前8時半から10時まで日本語教室を開いていて参加を呼び掛けています。

今後、参加者から希望が多かった栄養指導や介護保険について学ぶということです。 -

日本の音を未来にコンサート 箏男と共演

伊那市のいなっせジュニア和楽器講座に通う子ども達が出演する「日本の音を未来にコンサート」が、21日に開かれました。

コンサートには、箏奏者で「箏男」こと大川義秋さんがゲスト出演し、子どもたちと一緒に演奏を披露しました。

大川さんは、福島県双葉町出身のプロの箏奏者です。

2020年に男性和楽器パフォーマンス集団の1人としてメジャーデビューした大川さんは、箏の全国コンクールで2年連続1位となるなど実力も持ち合わせています。

ジュニア和楽器講座には、伊那市と南箕輪村の小中学生35人が通っていて、去年8月から月に1回練習を重ねてきました。

この日の本番では、大川さんのオリジナル曲など2曲を披露しました。

尺八を演奏した女子児童は、「緊張したけれど、練習通りできてよかったです」と話していました。

実行委員会では、「和楽器を大勢の人と演奏することの楽しさを感じてもらえればうれしいです」と話していました。

今回受講した子どもの8割は、来年度も継続するということです。 -

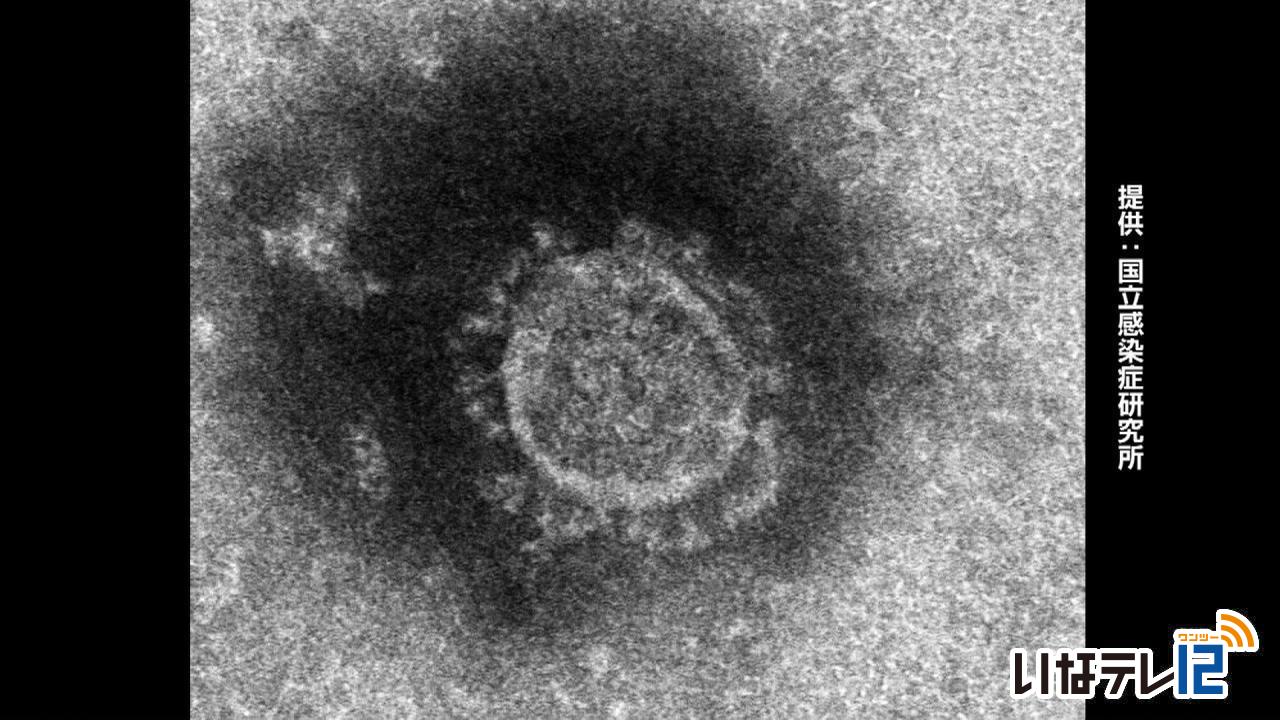

新型コロナ週報 上伊那189人全県1,392人

新型コロナウイルス感染症の週報です。

24日発表の15日から21日までの届け出状況は、上伊那は189人で定点あたり23.63人、

全県は1,392人で定点あたり15.82人でした。

24日発表となった15日から21日の保健所ごとの患者数は、

伊那保健所は189人、飯田保健所で160人、諏訪保健所で157人、上田保健所で150人、

佐久保健所で133人、長野保健所で95人、松本保健所で83人、北信保健所で74人、

木曽保健所で24人、大町保健所で17人長野市で143人松本市で167人、

全県で1,392人でした。

患者届け出数が、上伊那は定点あたり前回の16.88人に対し23.63人で増加

全県は14.05人が15.82人で増加しています。

県内の22日午前0時時点の入院者数は342人でうち中等症は58人、重症は2人です。

-

長谷総合支所の新庁舎見学会

上伊那産の木材をふんだんに使った、伊那市長谷の長谷総合支所の新しい庁舎の見学会が20日に開かれました。

20日は地域住民や林業関係者などおよそ40人が見学に訪れました。

長谷総合支所は建て替えが進められていて新しい庁舎は、柱や土台、梁に木が使われている大型の日本建築です。

使われているのは、長谷のヒノキや西春近のアカマツなど上伊那産材となっています。

新庁舎は木造平屋建てで、延べ床面積は689平方メートルです。

太陽光発電や自家発電設備も備え、災害時には地域の防災施設として使用される計画です。

長谷総合支所の新しい庁舎は、7月上旬の開所を予定しています。

411/(火)