-

中原市長退任

5期20年間にわたって市政を担ってきた駒ケ根市の中原正純市長は任期が切れる28日、市役所で退任式に臨んだ。中原市長は職員に対し「いよいよ終わり。未熟者でわがままな男で、皆さんには迷惑をかけたが、心の通い合いがあったことがうれしい。批判もあったが、責任を果たすために持てるものを精いっぱい出し、誠心誠意務めてきた。これからの人生の糧、励みにして新たな志を持ち、役に立つことがあったら市民の一人として全力でやりたい。新市長の下、市の進展のために誇りを持って頑張ってほしい」と別れの言葉を述べた。

退任する中原市長を見送ろうと市役所玄関前には職員や一般市民など約300人が集まり「ご苦労さまでした」「お元気で」などと声を掛け、長年の労苦を温かくねぎらった。花束を抱えた中原市長は「皆さんのおかげでこれまで務めてこられた。本当にありがとう」と答えながら笑顔で一人一人と握手。市民らの大きな拍手に送られながら、20年間通い慣れた市庁舎を後にした。 -

第3回信州大学・伊那市連携協議会

信州大学と伊那市による第3回連携協議会が28日、伊那市役所であった。信大農学部の教授、市担当部署の部課長、経済団体関係者など約30人が参加する中、現在の連携事業として取り組む30事項のうち、遊休農地の解消や地域振興などを目的として取り組むヤマブドウワインの開発、雑穀プロジェクトなど主要5事業につき、現状の問題点と今後の方向性を懇談=写真。市からは▽社会人向けのマスターコース開設の検討▽農学部の学生に市の行政運営に関わりを持ってもらえないか▽中小企業へのインターンシップ推進竏窒ネど今後取り組んでいきたい新連携事業の提案もあった。

協議会は官学連携に基づく連携事業を進める信州大学と伊那市が連携事業の進ちょく状況を確認するとともに今後のあり方について話し合うために開催しているもの。今回は、連携事業の推進には協力が不可欠である各経済団体もオブザーバーとして参加した。

そのうち、農学部が中心となって伊那市の特に農山村の観光資源の開発、観光ボランティアの育成、人材づくりを進めようという連携事業について唐沢豊農学部長は「これまでの農業は販売面からの視点に欠けていた。雑穀やヤマブドウワインなど地域産品を今後、戦略的に販売していく上でも、観光振興は有効。また、中山間地に人が入り込むきっかけにもなる」とした。

また、食害などが深刻化する有害鳥獣対策については、信大の大谷元教授は入笠山における大量捕獲おりによる捕獲などを検討している一方、予算的にも人材面でも行政サイドの協力が不可欠であることを説明。

これに対し酒井茂副市長は「市としても財政面から予算措置などを検討している」とした。 -

「上伊那地域産業活性化計画」が国から同意を受ける

県と上伊那8市町村が連名で申請していた「上伊那地域産業活性化計画」がこのほど、国の同意を受け、2月1日に甘利経済産業大臣から村井知事に同意書が交付されることになった。

同計画は企業立地の促進等による地域の産業集積形成及び活性化に関する法律(企業立地促進法)に基づき、今月22日付けで申請を行ったもので、計画には上伊那8市町村と県、産業支援関連機関などが一体となって、同地域における産業活性化を図ることや、具体的ビジョンを明確化している。

計画では、トップクラスの精密機械関連、電気・電子機械関連などの産業の更なる集積を実現する「高度加工技術産業」と、食品、飲料品、医療品、大学・各種研究機関などとの「農工連携」「医工連携」の推進による「健康長寿関連産業」の地域ブランド化を目指す「健康長寿関連産業」を同地域の産業活性化と持続的かつ自律的な発展を可能とする基盤形成をするための基軸とし、この2つの産業に関する既存企業の高度化や新たな企業の誘致などを集積区域内において5年間にわたり積極的に進める。

集積区域は伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村の上伊那8市町村。

5年後の成果目標としては▽粗付加価値額増加額300億円▽製造品出荷増加額700億円▽新規立地件数50件▽製造業従事者数増加数千人竏秩B

目標達成に向け、工場用地の整備、人材の育成と確保、技術支援、推進体制の強化などといった事業環境整備を行う。 -

主要文化体育施設、シルバーセンターを指定管理者にして管理委託

宮田村は4月から、村の主要な文化体育施設の管理について駒ケ根伊南広域シルバー人材センターを指定管理者にして委託する。28日の村議会臨時会に、指定に関する議案を上程して可決。契約期間は3年で、村教育委員会は「使用料やサービスは維持でき、村の経費削減にもつながる」としている。

委託するのは新田区にある総合公園「ふれあい広場」と、その周辺にある村文化会館、宮田球場、農業者トレーニングセンター、テニス場、宮田宿本陣旧新井家住宅、さらにつつじが丘など2カ所の村営グラウンド、中越の屋内運動場、村体育センター、村武道館。

公募せずにシルバー人材センターを選定した理由について、村教委は「既に駒ケ根市の体育施設で指定管理者としての実績があり、宮田村内の施設管理についても作業委託で内情を理解しているため」と説明する。

村民会館、図書館、子ども館は村の管理運営体制を継続する。

村文化会館には常駐職員が不在となるが、利用者のサービスが損なわれないような連絡体制をとる。

施設使用料も現行を上限に設定するなど「不便がかからないようにする」としており、2月18日の公民館登録団体説明会で利用者には理解を求める。

臨時議会では起債のうち金利が6・6%を超える552万円を繰り上げ償還する今年度補正予算案も可決した。村は当初今年度中に3700万円の繰り上げ償還を計画したが、残額分は08年度に盛り込む。 -

議員報酬5%減額継続を自主的に申し入れ、村議会が村長に

宮田村議会は28日、議員報酬を新年度も村条例規定額から5%減額を継続し本年度と同額に据え置くよう、清水村長に申し入れた。

村の特別職報酬等審議会が先日、他町村の状況などを考慮に入れるなかで「村議の報酬は規定額に戻すべき」と清水村長に答申したが、村議会は「村民の感情的にも減額は継続すべき」と小林茂議長の提案で、この日の全員協議会で議論した。 減額継続を村長に求めることで意見が一致し、その後小林議長らが村長に申し入れ。村長は「理事者と相談して決めたい」と答えた。 -

太田切川左岸の護岸河床復旧、3月末までに完工

昨年5、6月の出水で護岸と河床に被害が出た宮田村の太田切川左岸の復旧着工を前に25日夜、地元大田切区の住民に対する工事内容の説明会があった。施行主体の県やJR東海は、渇水期の3月末までに完工する計画を示した。

削られた護岸のコンクリートを打設し、河床には根固めのブロックを敷設する。

また、現場付近を渡るJR飯田線太田切川橋の根固め工事も平行して同時に行う。

川は盛土して右岸に流れがいくようにして工事を進めるが、地元住民から工事後は原状に戻すよう求めるなど要望もあがった。 -

伊那養護学校高等部「どんぐり販売」

伊那市の伊那養護学校高等部は26日、「どんぐり販売」を同市の(JA上伊那)本所と駒ケ根市のJA上伊那駒ケ根支所で行った。72人の生徒が参加し、作業学習で作った机や椅子、コーヒーカップや皿、竹炭、エプロン、ボカシ、焼きいもなどを販売した。

作業学習の成果を発表する場であるとともに、販売学習を通して金銭の扱い方などを身につけるのが目的。

JA上伊那本所では建物前に長机を並べ、「どんぐり販売」ののぼりを立て、頭に赤いバンダナをつけて、元気に接客していた。 -

南箕輪小学生が昔の遊び体験

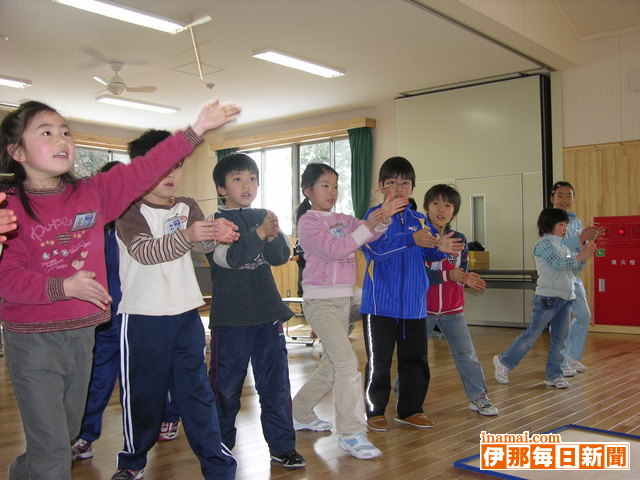

南箕輪村の南箕輪小学校2年4組(35人)の生徒たちは28日、みはらしファーム「工房COO」の佐野博志さんを講師に招き、こま回しや竹とんぼなどの昔の遊びを体験した。

2年4組では生活科の授業の一環として、こま回しの学習をしたことがあり、児童たちが「もっといろんな技を覚えたい」ということで今回、佐野さんに教わることになった。

こまをひもの上を渡らせる「綱渡り」や投げたこまをそのまま手にのせる「つばめ返し」、指の上でこまを横向きのまま回す「ちょんがけ」など佐野さんの披露する技に児童たちは感嘆の声をあげた。

児童たちはさっそく佐野さんに教わりながら技を試した。「もうちょっとでできそう」「今、手にのった」と児童たちは失敗を繰り返しながらも何度も挑戦した。

こまの次は竹とんぼ作りに挑戦。プロペラの角にやすりをかけたり、プロペラをねじったり、一つひとつ佐野さんから教わりながら、児童たちは竹とんぼを作った。 -

リズム時計工業の廃棄物焼却炉、改善・使用停止命令

県は28日、リズム時計工業(本社・埼玉県、大川康寛社長)に同社が箕輪町に設置している廃棄物焼却炉を、改善・使用停止するよう行政処分を下した。

同廃棄物焼却炉の排ガス中のダイオキシン類の濃度が排出基準値を超過したためで、県は同社にダイオキシン類対策特別措置法の規定により、(1)排出口から排出される排ガス中のダイオキシン濃度を排出基準以下になるよう必要な措置を講ずること(2)3月17日まで廃棄物焼却炉の使用を停止すること竏窒スじた。

県によると、リズム時計工業が同廃棄物焼却炉について民間検査機関に依頼して、排出口から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度測定を実施したところ、25日に測定値が19ナノグラムTEQ/ノルマン立方メートルであり、ダイオキシン類の排出基準値10ナノグラムTEQを超過していることが判明。同社は25日から同廃棄物焼却炉の使用を自主的に停止している。 -

JA上伊那が金融窓口ロールプレイング大会を実施

窓口対応の能力向上を図ろう竏窒ニ、上伊那農業協同組合(JA上伊那)は23日夜、「金融窓口ロールプレイング大会」を、伊那市狐島の本所で開いた。各支所で金融窓口業務を担当する職員16人が、4人一組となり、さまざまな課題が盛り込まれた日常の一場面で、実際の窓口対応を披露=写真。特別審査員12人のほか、約100人の職員が審査員となり、各班の対応方法を見守った。

顧客のニーズに応じた適切・的確な窓口対応の重要性が高まる中、JA上伊那ではテラーインストラクターの大鷹小百合さんを迎え、窓口接遇、応対、事務リスクなどの研修を重ねてきた。

同大会その一環として今回初めて企画。

高齢の母親に代わり、母親名義の口座から貯金を引き出しにきた会社員への対応などといった課題に対し、どのような対応が求められるかなどをチームごと考え、制限時間である12分以内に実演。各班とも、本人確認の時、相手に不快な思いをさせないよう、最善の配慮をしたり、終始笑顔を心掛け、相手への気の利いた会話を持ち出すなどして、これまでの研修の成果を発揮していた。

会場からは「さわやかな対応で好感がもてた」「基本のルールプラスその職員の気遣いなどといった味付けが必要だと感じた」などといったコメントが寄せられた。 -

高遠高校で心肺蘇生法実技講習

伊那市の高遠高校福祉コース3年生(29人)は18日、心肺蘇生法と自動体外式除細動器(AED)の実技講習を同校を訪れた高遠消防署員らから受けた。

同校の福祉コース3年生は毎年授業の一環として行っている。

2縲・人が一組となり、人工呼吸、心臓マッサージ、AEDの扱い方などをプロジェクターで映し出される映像に沿って実践した。

生徒たちは「圧迫しているときに肋骨が折れたらどうすれば良いか」「実際に人に人工呼吸を行う場合、人形と違い空気が入ったかわかりづらいのではないか」など、消防署員に積極的に質問していた。 -

たこ作り体験会

南箕輪村公民館は19日、たこ作り体験会を同館で開いた。地域の保育園児や小学生とその保護者など25人が参加した。

南箕輪村公民館は月1回「いろいろ物作り・体験会」を開いており、1月は毎年のたこ作りを行っている。

南箕輪村公民館の掘薫館長は「揚げるだいご味、作る楽しさを味わってください」とあいさつした。また、たこを揚げるときには引っ張られないように手袋をはめるように、注意を促した。

作ったのは「ダイヤだこ」。障子紙と竹ひご、たこ糸などを使い、新聞紙の上で作業した。子どもたちは保護者に手伝ってもらったり、仕上がりを確認してもらいながら、真剣な顔でたこを作っていった。

子どもたちは「楽しい」「紙に糸を張るのが難しい」と感想を話していた。 -

南箕輪村職労自治研究講演会

南箕輪村職員労働組合は19日、フリーライターで「保育園を考える親の会」代表の普光院亜紀さんの講演会を村保健センターで開いた。地域住民や保育士など約50人が聴講した。

普光院さんは「これからの子育てを考える」と題し、保育園の現状や課題などについて話した。

普光院さんは保育園の課題について「保育士がやりがいを持って働ける職場にしていかなくてはならない」と訴えた。

また保育園の役割については「保育園は地域の財産。少子化が進んで社会から失われてきた子育ての機能を、補っていく存在。保育園にみんなが集まってきて、支え合ったり、地域関係ができてくる」と語った。 -

西春近北小学校で4者共催講演会

伊那市の西春近北小学校で22日、同校同窓会、同校PTA、西春近公民館の4者共催講演会が開かれた。今年は飯田女子短期大学看護科講師の辰野恒雄さんが「よりたくましい子どもに育つために」と題して講演をした。

辰野さんは児童相談所などでの体験談を交えながら、親たちの間違った認識や今の子どもの心理的特徴などを事例をあげながら語った。今の子どもの心理的特徴としては「順番が待てない、我慢ができない、感情を抑えることができない」「問題解決の答えを一つしか用意できない」「自分という存在を認めない」の3つをあげた。

辰野さんは「親が先回りしてブレーキをかけてしまうと、子どもは体験することができない。子どもにはいろんなことをできるだけやらせてほしい」「子どもを育てる最大のポイントは子どもの言動をきちんと認めること」などたくましい子どもに育てるためには何が必要なのか語った。 -

上伊那獣医師会60周年記念式典

上伊那の獣医師でつくる上伊那獣医師会(田中勝会長、54人)が創立60周年を迎え、25日に伊那市のマリエール伊那で記念式典を開いた。

田中会長は「獣医師の業務と責務は社会の中で多様化してきている。獣医師は社会のニーズに対応し、その重責をはたしていかなくてはならない。獣医師会も地域社会の要請に応えていきたい」と式辞を述べた。

来賓として出席した小坂樫男伊那市長は祝辞で「公衆衛生の面、食品衛生の面で先生方の役割が非常に大切になってくるだろうと思う」と述べた。

功績賞の表彰では会長表彰状を7人が、特別感謝状を1人が田中会長から受け取った。 -

信大で農学部産ジャムの販売、2月5日から

南箕輪村の信州大学農学部にある生産品販売所で2月5日から、農学部産の無添加ジャムの販売が始まる。これまでのリンゴ、ブルーベリーなどに加え、今年は新たに「ヤマブドウジャム」、ナイアガラを用いた「ブドウジャム」が登場。担当者は「ナイアガラのジャムはブドウの香りも楽しめるジャム。また、ヤマブドウは甘味と渋みのあるジャムに仕上がっている。ぜひお試しいただければ」と呼びかけている。

同学部では、学生の教育実習の一環として生産した農産物や農産加工品などを販売しているが、ジャムもこの時期登場する生産品の一つ。今年はリンゴ、ブルーベリー、マルメロ、プルーン、ぶどう(ナイアガラ)、山ぶどうの6種類が出来上がってきており、全体で約3千瓶の販売を予定している。

今年試験的に作った山ぶどう、ぶどうジャムについては、販売数も300瓶ほどに限られているが、今年の売れ行きを見て、来年以降、生産量を増やすことも考えているという。

昨年もこの時期に販売を開始したが、3月末までに完売した。

一瓶200グラム入り販売価格はリンゴジャム300円、その他の種類は350円。また、詰め合わせセットもあり、3種類4瓶の入ったジャムの詰め合わせは1600円、リンゴジュース2本とジャム2瓶のセットが1900円となっている(詰め合わせは限定各50セット)。生産品販売所の対応時間は午前8時半縲恁゚後5時。

問い合わせは信州大学農学部(TEL77・1318)へ。 -

南割区と田原市吉胡の児童交歓

1980(昭和55)年から続く宮田村南割区と愛知県田原市吉胡地区の児童交歓が26、27日、宮田村に吉胡の子どもたちを迎えて行われている。両地区の小学校5、6年生約50人が参加し、スキーなどで交流。寝食をともにして、友情を深めている。

吉胡地区からは保護者含めて53人が訪問。南割区は子どもたちをはじめ、多くの育成会関係者らが出迎えた。

宿泊先の宮田観光ホテルで行った歓迎式で、南割区児童会長の森田勇希君(6年)は「良い思い出をつくりましょう」とあいさつ。

吉胡地区の本臼克行君、本多文弥君、森下友稀君は「皆さんに教えてもらいながら、少しでもスキーが上達したい」と話した。

さっそく駒ケ根高原スキー場に出かけ、スキーを満喫。南割区育成会の保護者らが初心者を指導し、田原市の子どもたちも思う存分雪の感触を味わった。

交歓は2年に一度、冬は宮田でスキー、夏は田原で海水浴を行う形で実施。

6年生は5年生だった一昨年の夏に交流していることもあり、顔見知りも多く、さっそく打ち解けて再会を喜ぶ姿も。

温泉に入ったり、会食するうちに5年生も徐々に打ち解け、枕を一緒に並べて楽しい一夜を過ごした。

浦野宗明南割区育成会長は「歴史ある交流。子どもたちも楽しみにしており、末永く続けていきたい」と話した。 -

伊那市食育講演会

伊那市教育委員会は25日夜、市駅前ビルいなっせで文部科学省の委託を受け「栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携による食育推進事業」の計画として食育講演会を開いた。小中学校の教員や保護者ら約80人が参加。東海大学体育学部の小沢治夫教授=写真=が「子どもを一人前に育てる大人の責任」と題して話した。

小沢教授は1978縲・003年、筑波大学付属駒場中・高等学校の教諭をした後、03年より北海道教育大学の教授となり、07年から現職を務める。専門は保健体育科教育学、トレーニング科学、発育発達学など。文科省の「子どもの体力向上プロジェクト」研究代表としても活躍する。

講演会は「最近の子どもの生活・食・健康・体力・学力に関する調査から見えてくるもの」についてで、小沢教授は「今の子どもたちは元気がない」と強調。小中学生の1、2割が欠食し、高校ではさらに増え、大学生にいたっては約半数という報告があり、このため貧血や低体温状態となり、通学意欲の低い子どもたちが増えているという。

小沢教授は「食事を中心とした日常の生活を見直し、立て直すことが現在の日本の子どもの教育のために不可欠なこと」と主張。「起床時間が遅いほど、子どもの朝食摂取を心がけている保護者の割合が低い」とし、学校、家庭、地域が連携して食育を推進する必要があると訴えた。 -

油絵を描く

箕輪町下古田

朝倉将至さん

「生きた絵を求めて」をテーマに、自己流で油絵を描き続け37年になる。「音楽は寂しい音や楽しい音が聞こえる。季節も聞こえる。それを絵でどう表現するか。うれしい、楽しい、悲しいなど内面的なものを相手に伝える、何かを訴える。仲間には、そんなの描けないよと笑われてるけど」。難しいテーマにあえて挑戦している。

主に風景画で、スケッチをしたり、記憶をたどって描いたり。

「1枚だけ描くと壁にぶつかるから」と、何枚ものキャンバスを置いて制作に取り組む。1枚目で筆が止まったら2枚目を描く。描けると思うと1枚目に戻る。「だから、壁にぶち当たったことがない。逃げ方が上手いんだな」と笑う。

今は抽象画も描く。筆だけでなくカッターナイフ、くしなども絵を描く道具として試した。最近は筆で塗った後にゴムで掘り起こす方法で、「何ができるか分からない偶然性」を楽しんでいる。

「抽象画はでたらめ描いてあるからいいのかな」と冗談めいて笑うが、「訴えるものを取り込めるのが魅力。内面を込めて描くので、一人でもいいという人がいればそれで成功だと思う。人は皆別だからね」。これまでに、作品を見て涙を流してくれた人もいたという。

絵を始めたのは就職してからだった。小学生のころは絵が展覧会に出てほめられ、中学の校内写生会は3年間、最優秀賞や優秀賞を受賞。絵描きを志したが親の反対で、高校時代は絵とは無縁の生活を送った。卒業後、東京で就職。人間関係などからノイローゼになり朝まで眠れない日々を過ごした。「このままでは病院行きになってしまう。どうせ眠れないなら絵を描こう」と絵筆を握った。

運送業から料理の世界に入り、板橋の中国料理の店「一品香」で4年間修行。のれんわけしてもらい74年、出身地の松本市に戻って「中国料理 一品香」をオープンした。89年に養子で朝倉姓から小平姓になり、16年間腕をふるった店を閉じて箕輪町に移った後は、定年を迎えるまで会社勤めをした。

仕事も住む場所も変わったが、ずっと続けてきたのが油絵だった。店をやっていたころは、自分の絵を店に飾った。上高地の帝国ホテルを描いた絵を売ってほしいと、3カ月間毎日通ってきた客に根負けして、「やるから持っていってくれ」とあげたこともある。中央展に出品し、個展も3回開いた。年鑑に名前も載っており、各地に絵の仲間がいる。周囲に知られているため、絵を描くときは朝倉姓を名乗り続けている。

「絵描きに転向も考えたけど、踏み切れないでいる。ずっとやってるのは好きなだけだね」

箕輪町長田の日帰り温泉施設ながたの湯ロビーで作品展示する「MAながた会」を01年に立ち上げ、毎年新作を発表している。(村上裕子) -

下殿島で「天神様」 小学生が出し物披露

伊那市の東春近小学校PTA下殿島支部(宮下謙司支部長)は26日、下殿島公民館で「天神様」を開いた。4常会の児童約50人が6グループに分かれ、この日のために練習してきたクイズや寸劇などの出し物を披露した。

「天神様」は菅原道真を学問の神様として奉る子どもたちの祭り。本番に向けての練習は、3学期に入ってからと短いが、それぞれのアイデアが見られる「天神様」となった。

ピアノや柔道、サッカーなど子どもたちの特技を披露したグループや、犬や剣、花などを風船で作るバルーンアートを披露するグループなどが会場をわかせた。

宮下支部長は「昔は寒中休みを使ってじっくりと練習してこれたが、寒中休みがなくなってからは練習期間が短くなっている。しかし、それぞれが工夫を凝らし、よい出し物を披露できたと思う」と話していた。

空手などの得意技を披露したグループ -

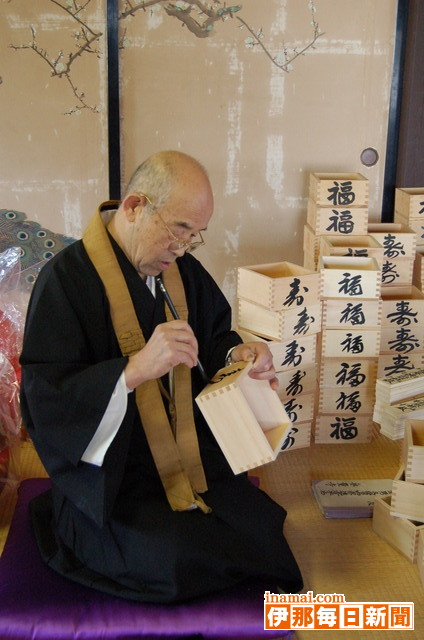

無量寺で節分の福升準備

箕輪町北小河内の西光山・無量寺で26日、中川弘道住職(74)が節分行事の福豆まきで使う福升に「福」「寿」の文字を書き入れ、準備をした。

無量寺は、2月3日に節分星祭り厄除護摩祈とう会と年男福豆まき行事をする。

ヒノキの福升は60個用意。一つの升に幸せと長寿を願う「福」と「寿」の文字を丁寧に書き、仏の名前を梵(ぼん)字で書いた朱印を押した。

中川住職は、「経済的にも精神的にも不安定なとき。真剣に自分を見失わないようにしないと大変な世の中になっている。自分の気持ちだけでも方向を定めていけるような力を護摩祈とうによって皆さんに持っていただきたい」と話した。

当日の護摩祈とうは午後1時半から。アトラクションのキングレコード専属歌手・大木綾子歌謡ショーは2時半から。福豆まきは3時半から。年男・年女会費は1万2千円、星除祈願千円、厄除祈願3千円、交通安全お守り700円。31日まで祈とう申し込みを受け付けている。問い合わせは無量寺(TEL・FAX79・3014)へ。 -

雪崩セミナー

雪崩のメカニズムを知り、遭難事故防止に役立てようと山岳関係者らでつくる県山岳レスキュー研究会(大村道雄代表)は26日、中央アルプスの千畳敷で雪崩セミナーを開いた。県下各地から約10人が参加し、雪崩の起きやすい積雪状態を確認する方法や、雪崩に埋まった人の救助法などを学んだ。

指導に当たったのは雪崩に詳しい元信州大教授の若林隆三さん。参加者は急斜面に積もった雪をスコップなどで垂直に掘り下げ、断面に現れた層の様子を見ながら雪崩の起きる可能性について確認した=写真。雪の柱を少しずつ崩しながら雪崩の起きやすさを確認する「弱層テスト」などの講習も行った。

セミナーは27日も開かれ、雪崩に埋まった状態を体験するなどの実技と救助法の講義を行う。大村代表は「雪があれば雪崩が起きるものと考え、まず危険性を確認することが必要。救助法も大切だが、一番大事なのは事故に遭わないことだ」と話している。セミナーは毎年冬に開かれていて、今年で8回目。 -

旧竹村家で防火訓練

第54回文化財防火デーの26日、国の重要文化財に指定されている駒ケ根市の旧竹村家住宅で防火訓練が行われた。住宅そばの土手から出火、強風にあおられて火が住宅に燃え移りそうだ竏窒ニの想定で管理人が消防署に訓練通報。数分後にポンプ車が駆けつけ、ホースをつないで放水した=写真。署員らは「この住宅は木造、わらぶきで火の回りが早い。火を出さないことが何より大切」などと話していた。

文化財防火デーは1949(昭和24)年の火災により奈良・法隆寺の金堂壁画が焼失したことから、貴重な文化財を災害から守ろうと55(昭和30)年、文化庁と消防庁が定めた。 -

この冬一番の冷え込み 伊那市で氷点下11・4度

上伊那地方は26日朝、冬型の気圧配置と放射冷却現象で前日に続いて厳しい冷え込みとなり、伊那市は最低気温が氷点下11・4度を記録し、この冬一番の寒さとなった。

25日は上伊那各地で今冬一の最低気温を記録。伊那市も初めて氷点下10度を下回る10・3度だったが、26日はさらに1度以上も下がった。伊那市長谷では小川も凍りつき寒々しい景色となった。

長野地方気象台によると、27日朝も放射冷却現象で厳しい冷え込みになるという。 -

福祉チャリティーオークションに絵画、書、陶芸など150点余

伊那市福祉まちづくりセンター「ふれあいーな」で28日まで、第11回福祉チャリティーオークション(実行委員会、市社会福祉協議会主催)が開かれている。市内や近隣の作家60人が寄贈した絵画、書、陶芸など150点余がそろう。

オークションは福祉充実を図るための社会福祉基金の積み立てを目的に、2年に1度のペースで開催。趣旨に賛同する作家が仙丈ケ岳の雪景色やスイセン、カタクリなどを題材にした日本画・洋画、漂泊の俳人・井上井月の句の書、禅画などを出品した。

作品にはそれぞれ最低価格が示され、購入希望者はそれ以上の価格を記入して入札する。最高額で落札した人に、28日午後3時から作品を引き渡す。

また、花器、えとであるネズミのイラスト、ひな人形を描いた友禅など即売のほか、似顔絵や書・禅画の実演、押し花・友禅染めの体験コーナーもある。

橋爪まんぷ実行委員長は「福祉に目を向ける機会になれば」とし「絵画や書だけでなく、生活で使う陶芸品、がん具などがそろい、見て楽しめる」と来場を呼びかける。

オークションは午前9時縲恁゚後6時(最終日3時)。 -

東保育園でチャレンジゲーム

宮田村東保育園は24日、いくつもの関門を突破して宝をゲットする「チャレンジゲーム」を開いた。趣向を凝らしたゲームの数々に園児が挑戦。ゴールを目指した。

年長をリーダーに、年中、年少3人1組のグループになってスタート。

羽子板を使ったバランスゲーム、クイズやボール投げなど、数種類の難関に立ち向かった。

年長が年下の園児たちをサポートする姿も。失敗をおそれず、友情を深めながら楽しんでいた。 -

「新春総合美術品ご奉仕会」 ベル伊那

中央画壇で活躍中の人気作家らの作品が集まる「新春総合美術品ご奉仕会」は29日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。日本画、掛軸、洋画など約60点を展示販売している=写真。

文化勲章作家の片岡球子の「嵯峨人形」、横山大観の「夕月」、田崎広助の「桜島」、奥村土牛の「筍」、奥田元宋の「牡丹」など、見所の多い作品が並ぶ。また、地元物故作家の中村不折や池上秀畝らの掛軸も出品している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

観桜期 臨時列車「高遠さくらまつり」を運転

伊那市の高遠城址(し)公園の観桜期に合わせ、JR東日本とJR東海は24日、4月12、13、19、20日の4日間(土日)、臨時列車「快速『高遠さくらまつり』」(松本駅竏宙ノ那北駅間)を運転することを発表した。臨時列車は、「特急あずさ」から岡谷駅で乗り換える待ち時間が短いため、東京方面からの花見客にとってアクセスが便利になる。

東京方面からの誘客を期待し、伊那市が1年前から呼びかけてきたのがきっかけ。市は臨時列車の運転に伴い、今季から同列車利用者に対し、何らかのサービスを用意する考え。伊那北駅から公園までの輸送手段について、JRバス関東での受け入れも検討している。

臨時列車は一日1往復で、4日間ともに松本駅から伊那北駅は午前9時28分発、同10時50分着。伊那北駅から松本駅は午後3時57分発、同5時14分着。「特急あずさ」を利用した場合、新宿駅から伊那北駅までの所要時間は、通常、遅くても約4時間かかっていたが3時間20分程度に軽減される。

小坂樫男市長は「これを第一歩にして、今後は東京から伊那谷に入ってくる直通列車が年間を通じて走るようになってくれればありがたい」と話している。 -

西箕輪小で来入児給食試食

伊那市の西箕輪小学校(御子柴俊治校長)は24日、来年度入学予定児童を対象とした給食試食会を開いた。園児や保護者ら約100人が学校を訪れ、学校給食を味わった。

「嫌いな食材が出てくるかも」など、入学前から学校給食に対して不安を持つ児童や保護者たちの悩みに答えるための試食会。取り組みは前年度に続き2年目になる。

子どもたちは初めての学校給食をそれぞれのペースで試食。その後、保護者からの「この子は野菜が苦手なんです」「食べきれない給食はどうすればよいの」などの質問に学校関係者が丁寧に答えた。

来入児の保護者の一人は「入学する前に給食が食べられるなんて魅力的。子どもにとってこの機会が、給食を入学する楽しみの一つになるきっかけとなればうれしい」と話していた。

同校では2月、来入児を対象とした一日体験入学も企画している。 -

社会保険職員を装った不審電話に注意

長野社会保険事務局伊那事務所は、社会保険庁や社会保険事務所の職員を名乗り、個人情報を聞き出す不審電話が多発していると注意を促している。「不審と思われる電話や訪問者があった場合は、その場で対応せずに相手の所属と名前、連絡先を確認し、社会保険事務所などに問い合わせてほしい」と呼びかけている。

不審電話があったと同事務所に対し、25日午後3時までに伊那市内から11件の問い合わせがあった。

不審電話の内容は「医療費の還付金がある。昨年はがきを送ってあるが、まだ提出がないため電話した。キャッシュカードを持って、大至急、ATM(現金自動預払機)まで行き、フリーダイヤルに電話してほしい」「保険料の払い過ぎがあったので、銀行などのATMへ行って手続きをするように」竏窒ネど。

関係者は「社会保険庁、社会保険事務局、社会保険事務所では、一方的な電話で預金口座などの個人情報を聞くことはない。医療費や還付金などを支払う場合、電話で銀行などへ出向かせ、ATMの操作をさせることはない」と話している。

1610/(木)