-

南信中学総体陸上 男子400メートルリレーで県中新

南信地区中学校総体陸上競技は2日、伊那市陸上競技場であり、8種目で11つの大会新記録が生まれた。上伊那勢は、5種目、7つの大会新記録に関係し、男子の共通400メートルリレーで、エース加藤が故障復帰した赤穂が44秒53の県中新記録を樹立した。南信地区中体連など主催。

赤穂の男子リレー(松尾駿輝、加藤一樹、大野裕紀、森雅貴)が予選で県中新記録をマーク。決勝では、風の影響があり記録更新は達成できなかったものの快勝で県大会進出を決めた。メンバーらは「次の大会では記録を塗り替えて全国出場を目指す」と自信を口にした。

上伊那勢の大会新記録は、男子110メートル障害で森雅貴が15秒45、3000メートルで福沢潤一(駒ヶ根東3)が9分05秒38、棒高跳びで春日太陽(春富3)が3メートル90を樹立。女子の4種競技で中谷一恵(辰野3)の総合得点が従来の大会記録を更新した。

南信地区の44校から799人(男子417人、女子382人)が33種目に出場。各競技の上位6人(学校)は、県大会(7月1日・松本平広域運動公園陸上競技場)に出場する。結果は後日。 -

衣替えで夏を待つ

1日、それぞれの学校や企業で衣替えがあった。伊那市西春近の伊那西高校(西村敏廣校長、534人)でも夏服の白いセーラー服を着用。朝のうちは涼しく、女子生徒の多くはカーデガンを羽織って登校した=写真。

長野地方気象台によると、1日の伊那市の最高気温は、午後4時20分に23・3度を記録。例年並みの温かさとなった。県内の朝の平均気温は10度前後で、まだ薄着では肌寒い。 -

駒ケ根市に企業進出 契約調印

駒ケ根市土地開発公社(理事長・中原正純市長)は所有する同市南割の南原工業団地の用地(約2340平方メートル)を、同地に進出する精密モーターなどを製造、販売するハーモニック・ドライブ・システムズ(本社東京都、熊谷信生社長)に3540万円で売却する契約を交わした。1日、熊谷社長ら4人が市役所を訪れ、契約書を取り交わした=写真。中原市長は「ほかの候補地がある中での決断に感謝する。立地の波及効果は駒ケ根市だけでなく、近隣地域にも広がっていくと期待している」、熊谷社長は「当社の理念の一つに・ス地域への貢献・スがある。これから仕事を始めるこの地でもこの理念を生かしていきたい」と述べた。今年中に述べ床面積約千平方メートルの平屋建て工場を建設し、モーターの開発、試作、生産を行う計画。今後3年間で10縲・5人の新規雇用を予定している。同社は70年10月設立。資本金6億6680万円。05年度売上高(連結)は144億円。従業員数270人(同)。

市は工業団地等分譲促進補助として売買予定価格の1割、約400万円を土地開発公社に助成するほか公社健全化策として、土地の簿価と売買予定価格の差額の2分の1、約300万円を一般会計から補てんする。

南原工業団地は86年に分譲を開始して以来7事業所が立地し、今回の契約により全区画完売となった。市は新たな誘致先として下平工業団地の計画を進めている。 -

駒ケ根警察署協議会委員に辞令交付

駒ケ根警察署の業務運営について意見、要望を提言する警察署協議会委員の任期満了に伴い1日、再任4人、新任3人の委員に同署で辞令が交付された=写真。辞令書を手渡した松井君子県公安委員は「警察と一緒に安全、安心の地域づくりをしていくため忌憚(きたん)のない意見、提言を行い、地域の代表としての役割を果たしてほしい」と呼び掛けた。

警察署協議会は警察改革の一環として01年6月1日、全国一斉に設置された。任期2年。再任は1回限り。

委員は次の皆さん。

▽会長=小平佳司(駒ケ根市)▽副会長=小池長(駒ケ根市)▽書記=桃沢伝(中川村)▽委員=上村千代子(駒ケ根市)小林登(宮田村)倉沢公則(飯島町)折山旭(同) -

繭作品寄贈

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムで繭を使った作品作りをしている市民グループ「まゆっこサークル」(小林さな恵代表、18人)は31日、会員らが共同で制作した繭作品「松」を市に寄贈した=写真。高さは約50センチで、約800個の繭を使い、3カ月かけて完成したという。小林代表は「1年中飾っておいてもおかしくない物をと思い、松を選んだ。枝ぶりの表現に苦労したが、繭は経年変化も少ないので長く楽しんでもらえるのでは」と話している。中原正純市長は「市の木でもある松をいただき、感謝する。これからも繭クラフトを通じて文化の輪を広げてほしい」と述べた。作品は市役所市民ホールや文化センターなどに展示される予定。

同サークルはミュージアム開館を機に5年前に発足して以来、毎年共同で「バラ」や「クジャク」などの大作を制作してミュージアムに寄贈してきたが、今年5周年を記念して市への寄贈を思い立った。 -

上の原保育園の園児が地元住民とサツマイモの苗植え

伊那市上の原保育園の年長園児約60人が1日、上の原地区の高齢者などとともにサツマイモの苗を植えた=写真。

地域とのつながりを竏窒ニ同園では、開園以来、地区社協や同地区の高齢者クラブ「菊の会」などと年間を通じた交流会を展開。また、昨年からは地元住民が中心となって園の周りの花壇整備に取り組んでいるなど、さまざまな形で関係を深めている。

今年は初めて畑づくりに挑戦。園児たちは訪れたお年寄りから植え方の手ほどきを受けつつ、苗の根元へ丁寧に土を掛けていた。

この日、園を訪れた女性の一人は「畑作りは今年初めて。収穫の喜び、食べる喜びと楽しみがたくさんあっていい」と話していた。 -

グリーンサポートスタッフの任命式

八ヶ岳や中央アルプス、南アルプス山域の森林保護活動に取り組むグリーンサポートスタッフの任命式が1日、伊那市の南信森林管理署であった。本年度のスタッフに採用された米山邦彦さん(64)=駒ヶ根市=と小坂光男さん(22)=伊那市=に、久保田廣署長から任命書とスタッフジャンパーなどが手渡された。

一般募集したスタッフに高山植物の踏み荒らしやごみのぽい捨てが増える入山期間の巡視や啓発活動に当たってもらう取り組みで今年は2年目。中部森林管理局全体では7縲・1人が採用される見込みで、そのうち南信森林管理署管内では2人が採用となった。

今年初めてスタッフになった小坂さんは「自然が好きで応募した。人生経験として山のことや自然のことを知りたい」と語った。

活動期間は6月1日縲・0月31日。日本名山に選定された山を中心に、巡視、啓発活動、看板・歩道の整備に当たりながら、天然生林の保全に努める。

05年度、南信管理署管内における保護取締件数は前年比77パーセントの849件と減少。しかし、踏み荒らし、禁止区域侵入は依然として多いほか、ペットの連れ込み、マウンテンバイクの乗り入れなど、近年新たな踏み荒らしも増えている。 -

千年町花の会が信州ふるさとの道ふれあい事業にかかる協定を締結

伊那市高遠町の「千年町花の会」(会員8人、池上幸子代表)と伊那市、伊那建設事務所はこのほど、信州ふるさとの道ふれあい事業(アダプトシステム)にかかる協定を締結した。

同協定はボランティアで美化活動を行う団体を支援することを通して道路愛護意識の高揚、道路環境の向上を図ることなどを目的とするもの。清掃用具や材料などの支給と傷害保険の加入を県が担当。市町村はこの活動によって収集したごみを処分することとなる。

千年町花の会は、もともと家の近所にあるJR千年町バス停前の花壇整備をしていた池上代表が近所の女性たちに声がけをして今年4月に発足。国道361号沿線の約30メートル区間で、花壇整備や清掃活動などを展開している。

池上代表は「千年町は高遠町の玄関口。きれいにして、楽しんでいただけたら」と話していた。

これで伊那建設所管内で同協定を締結した団体数は12となった。 -

箕輪町ものづくり教育プログラム導入

箕輪町教育委員会は07年度、町内全小・中学校に「ものづくり教育プログラム」を導入する。「一味ちがう箕輪の子ども育成」事業の一環で、従来のものづくり学習に「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れ、ものづくりの面白さを学ぶと同時に、他者への思いやりの心をはぐくむことをねらう。

「ユーザー視点のものづくり」学習は、経済産業省の「キャリア教育プロジェクト」で05年度からエプソンインテリジェンス(本社・諏訪市)と諏訪市教育委員会が市内の全小・中学校に取り入れている。

エプソンインテリジェンスから、2年間の実績に基づくプログラムを他地域でも活用したい-と提案があり、町教委と校長会で昨秋から協議し、導入を決めた。本年度、岡谷市も導入する。

ユーザー視点は、企業の相手方視点、使い手意識、他者への思いやり、お客様視点、顧客視点を指す。プログラムは、学校教育の中の従来のものづくり学習に、「だれ」に対して「何を」作ってあげるのかを明確にした「他者への思いやりの心の学習」を取り入れるもので、全く新しい授業をするのではなく(1)だれに対して何を作るか(2)ユーザー(使う人)の要望を知る(3)作ったものを発表・販売する-3点を加える。

町教委は31日、町文化センターで各校の担当教諭の全体打ち合わせ会を開き、プログラムの推進とスケジュールを説明した。エプソンインテリジェンスの河野満営業企画部長は「次世代を担う子どもにユーザー視点という考え方が大事になると思う。先生にぜひきっかけを作ってほしい」と話した。

これまでに学校個別研修会が終了し、各校では技術家庭科や生活科、図工などで導入を検討している。今後は各校で実践し、町教委とエプソンインテリジェンスが取り組みをサポートする。8、11月に意見交換、2月に報告会も予定している。 -

伊那市の美篶小6年が桜並木作業

伊那市の美篶小学校(北原寛校長)と信州大学は1日、同市美篶の三峰川右岸堤防のレストパーク周辺で、恒例となっている桜並木の施肥作業をした=写真。同小などが約10年ほど前から数年間かけて植樹したソメイヨシノ56本に微生物を含んだ鶏糞肥料約600キロを与えた。

元気のない桜の成長を促進させよう竏窒ニ、同大学農学部の井上直人教授(NPO法人微生物による環境浄化の有機農業を広める会理事)が立案した取り組みで3年目。用いた肥料は、ゆっくりと分解するため木に栄養が届きやすく、病気になりにくくなるなどの利点があるという。

6年生68人と井上教授のほか、信大生、同地区区長ら約90人が参加。児童たちは肥料の有効性を学びながら作業をすすめた。木の根元周辺に施肥すると地域住民らが刈り取った草を肥料が吹き飛ばないよう、根元に被せた。

井上教授は「昨年に比べて見るからに新しい枝が伸びた。桜が咲く時期を楽しみにして」と児童らへあいさつ。赤羽麻理絵ちゃん(11)、酒井佳奈ちゃん(12)は「春に小さなピンク色の花が見れるのが楽しみ」と話していた。 -

南箕輪村水田農業推進協議会

南箕輪村水田農業推進協議会は31日夜、村役場で開き、07年度事業と収支予算、06年度事業報告と収支決算などを承認した。

07年度の産地づくり対策事業は、担い手(南箕輪村まっくんファーム、大規模認定農業者)を対象とした事業が増えた。土地利用型作物助成(麦・大豆・ソバへの基本助成)、低コスト農業育成、担い手水田農業経営拡大支援、環境保全対策(土作り支援、レンゲ・コスモス・ヒマワリの景観形成作物作付け、直播栽培助成)など。

産地づくり交付金の予算合計は2827万8千円。新需給調整システム定着交付金助成事業の予算合計は55万円。地域とも補償の予算合計は2005万9757円。

07年度役員は会長に唐木一直村長、副会長に原英雄JA理事、監事に唐沢重幸経済部長会長を選任。監事は2人。残り1人は営農組合長会長が就任する。 -

南箕輪村社協が会長民選化

新会長に堀深志さん

南箕輪村社会福祉協議会は、新たに会長民選化を導入し、1日の理事会で新会長に民生・児童委員協議会長の堀深志さん(69)=久保=が就任した。

村社協の会長はこれまで村長が務めていたが、社協の自立性を高めることなどを目的に05年度に民選化導入方針を決定。06年度に理事と評議員の構成を見直し、07年5月31日の理事の任期満了に合わせて導入した。

理事は従来の8人から10人に変更し、村長を副村長に、議会議員を2人から1人にし、福祉団体からの選出枠を増やした。構成は副村長、議会第2常任委員長、民生児童委員、区長会、教育委員、地区社協連絡協議会長、身体障害者福祉協会長、日赤奉仕団副団長、南箕輪特別養護老人ホーム施設長、有識者。任期2年。

前会長の唐木一直村長が新理事を委嘱。理事の互選により会長、副会長を選任した。副会長は原悟郎さん。

堀会長は、「計画に沿った事業展開をし、利用者が喜んでもらえる事業や安心して暮らせる地域づくり、地域福祉事業の組織作り支援などに取り組みたい」と述べた。 -

再整備活性化の是非問うアンケート実施、JR宮田駅前東地区の1ヘクタール

再整備活性化に向けた議論が始まっている宮田村のJR宮田駅前東地区の約1ヘクタールについて、周辺地域の代表らでつくる「中心市街地研究会」は、対象区域内の地権者と借地、借家で住む全24世帯を対象に、整備活性化の必要性の是非などを問うアンケート調査を実施する。今月中には結果をまとめ、住民合意のうえで次の検討段階に進んでいく考えだ。

アンケートには整備の必要性から、現状の課題と整備する場合に求められる点、整備手法などの項目を設定。

各設問は是か非かを選択する方式で、駅前について気付いた点などを自由に記入する欄も設けた。無記名で行う。

31日夜は対象世帯を集めて懇談会を開き、議論が始まった2005年12月から現在までの経過を説明。アンケート調査を実施したい意向も示し、出席者からは賛同を得た。

「全員の意識が統一されないと整備は難しい。皆さんの意見を聞くうえで、次の段階を踏みたい」と研究会代表世話人の宮下進八郎さん。

村産業建設課の平沢正典課長も「このような整備で今は、行政が計画を立てて住民に示す時代ではない。居住形態も混在しており、住民の皆さんが一つずつ積み上げて頂くのがベスト」と話す。

アンケートは10日ころまでに回収し、再度対象区域の住民と懇談会を持ち、調査結果をもとに今後の進め方をはかる。 -

中央アルプス駒ケ岳開山式、豪雨乗り越え今季に期待

中央アルプス駒ケ岳の開山式は1日、山々を一望する新田区の村文化会館で開いた。村観光協会の主催。7月豪雨災害の打撃から立ち直り、多くの人に観光や登山を快適に楽しんでもらいたいと70人近くの関係者が神事で祈願した。

例年の開山式はキャンプ場がある宮田高原も含めて行っているが、今年は7月豪雨災害の影響で閉鎖中のため駒ケ岳のみに。

自然の猛威を色濃く残す中での式となったが、山岳観光の復活を期して、地元の「梅が里宮田太鼓」の演奏で力強く景気付けした。

駒ケ岳も昨年は7月豪雨で最盛期に打撃。ロープウェーが休止するなどして客足が伸びず、宮田側の利用者は5万4819人と前年より1万8千人近くも減った。

今季は巻き返しの1年となり、同観光協会は7万人台の回復を見込む。

現在の駒ケ岳は残雪が例年よりも多く、冬山の装備が必要。影響も懸念されるが、7月5日からは今年も上下伊那の中学校20校、2880人の生徒たちが集団登山するなど、多くの人たちが夏山を満喫する。 -

宮田ビジネス学院、県伊那技専の訓練事業受託

宮田村商工会(前林善一会長)が運営する宮田ビジネス学院は1日、県伊那技術専門校が行う求職者対象の訓練事業を受託し、ITビジネス応用力養成コースを開講した。同様の国の事業を2004年から受託するなど、指導力に定評ある同学院。初めての県の事業受託に「今後も地域経済の発展のために人材教育に力を注いでいきたい」と話す。

国の緊急雇用対策を受け、県の技術専門校が離転職者の再就職を促すため、外部に訓練事業を委託するようになってから3年。

伊那技専では今年、ヘルパー養成講座を行う別の民間教育機関と、一般を対象にしたビジネス、パソコン教育に力を注ぐ宮田ビジネス学院を委託先に選んだ。

「全国的にも評価される実績があり、職業紹介にも力を入れている。地域密着型で期待している」と同校の石川秀延校長。

同学院の責任者でもある商工会の湯沢健二さんは「我々の人材教育が認められたことはうれしい限り。商工会は商工業の発展が目的。それには地域の人材のレベルアップは必要不可欠」と話す。

同コースには11人の女性が受講。8月末まで計372時間の訓練を積み、パソコン、簿記各検定3級の取得などを目指し、スキルアップを図る。 -

「季節はずれのクリスマス券(子育て応援券)」販売開始

飯島町と飯島町商工会は連携し1日、子育て世帯を対象にした30%プレミアム期限付き「季節はずれのクリスマス券(子育て応援券)」を町商工会で販売している。

飯島町に在住する子育て世帯の経済的負担を軽減し、町内定住を促進するとともに、商業振興と地域経済の活性化がねらいの新規事業。

対象世帯は0歳縲・歳までの子どものいる世帯、326世帯、子ども445人(4月1日現在)。

対象世帯にプレミアム期限付き商品券「季節はずれのクリスマス券」額面1万円(30%プレミアム付き)を購入してもらい、町内指定店(食品や飲食、衣料など32店)で利用してもらう。千円券13枚つづりを1万円で販売。券の有効期限は1日縲・0月31日まで。プレミアムの負担割合は町20%、商工会10%。指定店には指定店の表示と桃太郎旗を設置し「子育て応援の町」をPRしている。 -

ワイン家のもの作り展

中川村大草桑原のイエルカ・ワインさん宅で、5日まで「ワイン家のもの作り展」が開かれている。

イエルカ・ワインさんが設計制作したまきストーブや、取っ手が大きいコーヒーカップ、マグカップ、角皿、白磁のコーヒーポットなど約300点を展示。

また、妻の関悦子さんはギリシャのヤギの毛の手織りの敷物8点を並べた。

まきストーブは暖房、ピザも魚も焼ける多機能ストーブ。イエルカさんは「形はシンプルで日本の風景に合う。焼物はまきストーブの灰を釉薬に使った。大きな取っ手にヨーロッパの文化を感じて」と話す。

また、関さんは「ギリシャのヤギの敷物は染色していないから、色落ちがない。丈夫で長持ち、使えば使うほど味が出る」とか。

開場午前11時縲恁゚後6時、詳細はワイン家(TEL88・3675)##(写真) -

ガイドブック「宝積山・光前寺」発刊

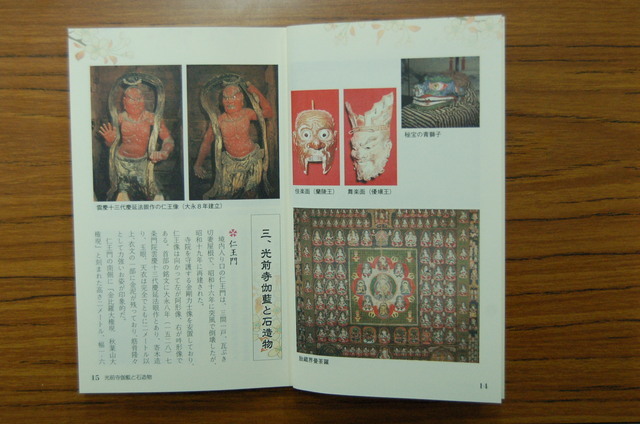

柿木憲二氏監修のガイドブック「宝積山・光前寺」=改訂版=がこのほど、ほおずき書籍から発刊された。

早太郎伝説で知られる信濃天台宗五大寺・光前寺の魅力を、建造物、自然、伝説などあらゆる角度から紹介している。

▽光前寺の見どころ▽開基と由来▽光前寺伽藍と石造物▽宝物と文化財▽光前寺年中の行事竏窒フ5章。

四六判変型、48ページ。定価は800円(税込み)。県内書店で販売している。 -

自殺ほう助で追送致

伊那署は、実父に対する殺人未遂罪で逮捕(3月21日)した、同町木下の無職矢野勝容疑者(49)に関し、31日、実母に対する自殺関与罪の疑いで、同容疑者を長野地方検察庁飯田支部に追送致した。

調べによると、矢野容疑者は、将来を悲観し、実母と話し合い実父を殺害した後、一緒に死のうと決意したもの。3月20日、実母を寝かせた押し入れ内に練炭入りの七輪を持ち込み、襖戸を閉めて一酸化炭素中毒死させ、自殺を幇助した疑い。 -

かかし隊が親子で田植え

宮田村公民館の親子体験講座「われら、かかし隊」は26日、田植えに挑戦。泥にまみれ、手で稲を植えた。発隊2年目の今年も先日植えた野菜栽培とあわせ、稲作も体験していく。

慣れない泥の感触だが、すぐにチビッコたちは順応。尻ごむ親を前に、次々と苗を植える姿もみられた。

「大きく育つといいね」と額に汗して笑顔満面。今後も外での体験活動が続く。 -

登場

上伊那農業改良普及センター長兼上伊那地方事務所農政課長

佐藤光吉さん(57)

上伊那の農業産出額・生産額はピークだった16年前の4分の3以下まで落ち込み、担い手不足、荒廃農地の拡大などといったさまざまな課題がそれに拍車をかけている。

「まずはこの再構築に取り組んでいきたい。とにかく外に打って出るものが必要だが、生産技術は高いレベルにあるため、必要なのはマーケティング能力。独自産業的な農業を確立して、市場流通とは別の販路を確保していく必要がある」として、直売所を通じた地産地消の促進、アンテナショップでの地元農産物PR、こだわり農産物の販路開拓などを掲げる。

高森町出身。下伊那農業高校を卒業後、県農業大学校に進学し、稲作を学んだ。1970年、木曽地方事務所の農政課に入庁。現場と市町村や農業団体との調整役を担当することが多かったが、03年に配属となった木曽農業改良普及センター長はそれまでと一転。農業者とじかに接する機会が増え、その中でも精力的に活動する農村女性の姿が強く印象に残った。

木曽の農家人口わずか1%弱。地理的条件にも限りのあるにもかかわらず、女性たちは伝統の赤カブやすんき漬けの保護や消費拡大のためにさまざまな活動を展開していた。

「現場とじかに携わり、農村女性の活動的なパワーを分けてもらった。伊那でもそういう場所へ積極的に出て行きたい」と語る。

最近は土日の農作業でリフレッシュするのが習慣。高森町在住。妻、両親、長男、長女の6人暮らし。 -

07年度箕輪町目標管理キックオフ大会

箕輪町は31日、07年度目標管理キックオフ大会を町文化センターで開き、職員が各課の本年度の目標を聞いて共通認識を深めた。

町は目標管理制度を04年度に試行し、05年度から取り組んでいる。キックオフ大会は、職員が各課の目標を共有すると同時に、それぞれの業務を理解した上で業務に取り組むことをねらう。昨年度までは前年度の反省と目標発表を同時にしていたが、本年度は目標報告のみで、各課がチームとして参加報告した。

総務課は人材育成の推進を重点目標に掲げ、4月選挙に新たに導入した開票事務で学んだ目標を掲げる大切さ、縦割りの打破、職員が意見を出し合い改善していく姿勢などノウハウを日常業務に波及させることをねらい、人が育ちやすい職場環境の形成、互いに学び合い活気ある職場づくりを挙げた。

経営企画課は、土地利用計画の見直しを挙げ、町が目指すまちづくりのため役場職員10人によるワークショップからの提言を基に方向付けし、町民の意見も聞いて本年度末までに方針を決める計画を示した。 -

箕輪町まちづくり住民提案事業採択結果

2次募集は20日まで箕輪町は、「まちづくり住民提案事業補助金」で応募のあった15事業を採択し、発表した。

同事業は、町民と町の協働によるまちづくりを進めるため、住民自らが創意工夫し、企画したまちづくり事業を公募し、審査で選考した事業に補助金を交付する。06年度に始まり2年目。補助額は1団体当たり原則10万円で、連続2年を限度とする。

住民代表7人で構成する審査委員会(丸山亮審査委員長)の審査を経て、町長が決定した。補助金交付予定額の総額は142万4千円。

採択事業は次の通り。かっこ内は団体名、金額は補助金交付予定額。

◇新規▽ハンドメイドタウンみのわ構築事業(ぷち・どぅ Club)8万4千円▽文化的まちづくり企画(辰巳クラブ)10万円▽もっと手話普及プロジェクト(箕輪手話サークル)10万円▽聴覚障害者の生活と文化を町のみなさんに正しく伝える事業(みみずくの会)10万円▽手筒花火によるまちづくり、地域活性化事業(みのわ手筒会)12万5千円▽「どっこいしょ」運動事業(がんばる会)7万円

◇継続▽有機農業研究・普及事業(箕輪町有機農業研究会)7万2千円▽ひまわり畑「憩の場」運営事業(ひまわり畑)10万円▽イルミネーション設置事業(西部花街道をつくる会上古田支部)6万6千円▽みのわダム周辺環境美化事業(みのわダム郷里を愛する会)9万1千円▽地域活性化「観光農園」づくり事業(これからの農業林業を考えるEグループ)11万5千円▽知的発達障害者自立支援事業(サークル・つばさ)10万円▽みのわ御棒サ!里曳きタイムレース(箕輪まちづくり同友会)8万1千円▽メタセコイアや桜の木でコカリナを作り、森のコンサートを開こう(メタセコイアの森の会)10万円▽もみじカップ第2回小学生かけっこ大会(ちいむもみじ)12万円

◆まちづくり住民提事業2次募集

箕輪町は、まちづくり住民提案事業の2次募集をする。

補助対象は、まちづくりに熱意やアイデアを持つ住民が自主的に実施する事業。対象団体は構成員5人以上で複数の箕輪町民(町内在住・在勤・在学)を含み、主に町内で活動する団体。政治活動、宗教活動、営利活動を目的としない団体。補助金額は原則10万円以内。審査結果により補助要望額より交付予定額が増減する場合もある。

審査委員会で審査し町長が決定する。採択された場合は1年間の事業実績を報告する。

募集期限は20日。提出書類は申込書、構成員名簿、提案事業収支予算書。役場の経営企画課に提出する。事業内容や申込書の簡単なヒアリングをするため、申請書は事前に電話予約の上、事業内容などがわかる人が持参する。

申込み、問い合わせは経営企画課(TEL79・3111内線113)へ。 -

伊南行政組合議会

伊南行政組合議会は31日、第3回定例会を開き、人事2、報告2、条例1の計5議案を原案通り同意、可決して閉会した。駒ケ根市議会議員の改選により議員が交代したため、正副議長の改選、常任委員の選任などが行われ、指名推薦により議長に小林茂氏(宮田村議会)、副議長に前原茂之氏(中川村議会)が選出された。監査委員には堀内祥平さん(71)=飯島町田切、塩沢崇さん(62)=駒ケ根市南割=が選任された。

一般質問で馬場宣子議員が昭和伊南総合病院の医師不足の現状と対策について質問したのに対し中原正純組合長、千葉茂俊院長は、5月現在、昨年度比2人減の常勤30人体制だが8月に1人、12月に1人の医師を補充できる見通しだ竏窒ニ回答した上で、医師の確保に今後も全力を尽くしていくと述べた。

委員会構成は次の通り。

▼消防衛生委員会=織田信行(委員長)木下力男(副委員長)坂井昌平、宮沢勝人、平沢晃、前原茂之、松村隆一、小林茂、松田英俊▼保健福祉委員会=竹内正寛(委員長)桃沢時江(副委員長)塩沢崇、馬場宣子、宮沢清高、松下寿雄、内山淳司、牧田茂成▼議会運営委員会=竹内正寛(委員長)牧田茂成(副委員長)木下力男、織田信行、松下寿雄、前原茂之、桃沢時江、小林茂 -

駒ケ根市政モニター会議

市政に対する市民の生の意見を聞こうと駒ケ根市は30日、07年度の市政モニター会議の第1回を市役所で開いた。応募した9人のうち7人が出席、中原正純市長から委嘱状を受け取った。モニターらは自己紹介した後、早速市長らに質問や意見を述べていた。

会議に先立って市内の施設見学が行われ、一行は特別養護老人ホーム観成園や国道153号線伊南バイパスの建設工事現場など4カ所を訪れた=写真。

会議は来年3月までにさらに2回程度開かれる予定。市政モニター制度は市民の意見や要望などを市政に反映させるため、市が1971年から毎年実施している。 -

駒ケ根市保健計画策定検討委員会

駒ケ根市は第3次総合保健計画(03縲・7年度)が本年度末で終了するのに伴い、08年度から実施される第4次総合保健計画の策定検討委員会をスタートさせた。29日、第1回委員会が保健センターで開かれ、委員など約30人が出席して市担当者から説明を受けたほか役員の選出が行われ、委員長は市村善弘さん、専門部会長を兼ねた副委員長に座光寺正治さん、吉沢勝治さん、野坂俊哉さんがそれぞれ決まった。

委員会は来年3月にかけて4回の全体会議を開き、健康づくりについての実態調査を行って得たデータを分析して課題を把握した上で、11月をめどに素案を作成。市民の意見を聞くなどして2月に計画案を策定する計画。

原寛恒副市長はあいさつで「市の保健計画はこれまで脳卒中対策などに一定の効果があったが、それでも医療費の伸びは著しい。第4次計画が、健康の駅構想や食育推進計画などとも連動した効果的なものとなることを期待する」と述べた。 -

【記者室】思い知らされる火災の恐ろしさ

伊那市の龍光寺が全焼し、住職が亡くなった。住職と面識はないが前の庵主さまとは親交があったので人ごととは思えず、火災の恐ろしさをあらためて実感する▼炎上中の現場には取材で何度となく駆けつけたが、その度に思い知らされるのは火もさることながら吹き上がる煙のものすごさだ。風の加減で煙に巻かれた時の呼吸の苦しさは想像をはるかに超えるものがある。目も痛みで開けられない上に煙幕に視界を奪われてわずか1メートル先も見えない。就寝中に火が出ればパニックも手伝って逃げ切れないのも無理はない▼火災に遭った時は何も持たずに身一つで逃げるのが生きるための鉄則だという。万一に備え、それぞれの家庭で消火と避難の訓練を行ってみるべきだ。(白鳥文男)

-

07年度各交付金などの内定・内示

07年度各交付金などの内定・内示の上伊那分は次の通り(宮下一郎事務所提供)

【安心・安全な学校づくり交付金】

◇伊那市▼手良小の校舎のトイレ、法令などの大規模改造=2千74万◇駒ヶ根市▼東中の体育館の地震補強、校舎トイレの大規模改造=2千223万◇南箕輪村▼南箕輪中の体育館、校舎の地震補強=3千371万

【児童厚生施設など整備費】

◇伊那市▼伊那北小低学年学童クラブ室=254万円▼伊那北小高学年学童クラブ室=162万◇南箕輪村▼南箕輪小児童クラブ室=416万

【地域介護・福祉空間整備など交付金】

◇伊那市▼高齢者介護予防イーナプラン(竜東・美篶・手良)=137万円▼高齢者介護予防イーナプラン(富県・東春近・西春近)=164万円◇南箕輪村▼南箕輪村介護予防拠点整備計画=750万▼南箕輪村整備計画書=300万◇箕輪町▼地域支え合い拠点整備=300万 -

はら美術で三浦輝峰油絵展

伊那市出身で今年3月に全日本肖像美術協会の理事長に就任した三浦輝峰さんによる油絵展が6月5日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。県内の風景画を中心とする約50点が、訪れた人の目を楽しませている。

内閣総理大臣賞をはじめ、全日肖展で数々の賞を受賞し、三井住友海上のCEO・井口武雄氏の肖像画掲額などに携わってきた三浦さん。現在は佐久市に拠点を移して製作活動に取り組んでいる。

今回は全日本肖像美術協会の理事長就任記念として、地元・伊那市での個展を3年ぶりに開催することとなった。

高遠の桜をはじめ、上伊那各地の情景を描いた色彩豊かな風景画が多く、自然が織りなす美しさがそのままに写し出されている。

三浦さんは「長野県は空気がきれい。県内風景の美しさを、再認識していただければ」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時。 -

禁煙週間の啓発活動

たばこが健康に及ぼす影響を知ってもらおう竏窒ニ伊那保健所は6日まで、たばこに関するコーナーを伊那市の県伊那合同庁舎入口に設置している。

世界禁煙デー(5月31日)に合わせて厚生労働省では、5月31日縲・月6日を「禁煙週間」としてさまざまな活動を展開している。それに伴ない伊那保健所でも、禁煙などに関する普及啓発活動を実施。息の一酸化炭素濃度測定や禁煙相談、パネル展示などを行いながら、禁煙や受動喫煙対策の重要性を知ってもらうためのコーナーを設けた。

伊那保健所の酒井登実代さんは「まずは自分自身が何のためにやめたいのかをしっかり認識することが大切。支援策としては喫煙外来などもあるので、ぜひ相談してみてほしい」と話していた。

伊那保健所では、たばこをやめたい人を対象とした相談対応「卒煙倶楽部」にも取り組んでおり、改善希望者の参加を呼びかけている。次回は9月5日。

1310/(月)