-

日独スポ少交流剣道団員帰国報告

スポーツを通じた日独の相互交流を目的とする第33回日独スポーツ少年団同時交流事業(日本体育協会日本スポーツ少年団など主催)でドイツに派遣されていた駒ケ根市スポーツ少年団剣道団の松崎睦美さん(17)=北割二、米山由希子さん(17)=上穂町=(共に赤穂高校3年)が25日、小町谷良一団長とともに市役所の教育長室を訪れ、中原稲雄教育長らに帰国の報告をした。2人は「来年は大学受験なので少しちゅうちょしたが、思い切って行った。なかなかできない経験ができてよかった」と笑顔で報告した=写真。中原教育長は「良い経験をしてよかったね」とねぎらった。

2人はドイツのシュツットガルトなど2家庭にホームステイするなどして約3週間滞在。ドイツスポ少との交流行事などに参加した。「食事は肉が中心だと思っていたが、野菜が多かった」「食事をする部屋にはテレビはなく、家族がよく会話をしている」「夜9時過ぎまで明るいので、家族が夕食の後、そろってスポーツ施設に出掛けていた。日本に比べてスポーツがより身近だと感じた」など、文化や習慣の違いに驚いたことなどをハキハキとした口調で話した。

交流事業は日独のスポ少団員それぞれ125人ずつを同時期に派遣・交換する同時交流形式で毎年行われている。派遣資格は17縲・2歳のスポ少シニアリーダー認定者で、各都道府県スポ少の推薦が必要。 -

駒ケ根市議会9月定例会閉会

駒ケ根市議会9月定例会は26日、本会議を開き、各委員会に付託されていた条例、05年度決算、06年度補正予算など23議案すべてを可決、認定したほか、トンネルじん肺根絶の諸施策に取り組むことを求める意見書などを可決して閉会した。

06年度一般会計補正予算案に対して共産党の3議員から、国際協力友好都市協定締結5周年の記念事業で11月にネパール・ポカラ市を訪問する市長、市議会議長の旅費など64万8千円を減額する修正案が示されたが、採決の結果、賛成3で否決された。 -

新伊那市の市歌制定審議 今年度中に検討委設置

伊那市議会総務委員会が示した、新市の市歌制定の審議について「有識者による検討委員会の設置をする」との意見に対し、小坂樫男市長は26日、本年度中に委員会を設置するとの方針を発表。市歌の制定時期は「長谷、高遠の市民感情を考え、早急に結論を出さなくてよい」とした。

同総務委員会は19日、高遠町、長谷の市民の理解を得る条件付きで「旧市『伊那市の歌』を新市歌に制定することを求める陳情(伊那市音楽協会提出)」を趣旨採択とし、「有識者の第三者機関で慎重審議して決定する」としていた。 -

精神保健福祉ボランティア「ひまわりの会」(箕輪町)

いつも太陽の光に向かって咲いているヒマワリの花。「精神に障害のある方もヒマワリの花のように、地域や社会の中で“希望の光”に向かって生活できるように」との願いを込め、「ひまわりの会」が04年6月、箕輪町に発足した。

会員は9人。精神保健福祉ボランティア講座を受講した有志でつくる。

主な活動は、箕輪町の精神障害をもつ当事者の会「もみじ会」での手芸、昼食作り、クリスマス会などへの協力、共同作業所でスポーツクラブや手芸の手伝い、宮田村の「なごみ家」でのお菓子作りなどの参加。精神保健福祉に関する研修会や講習会などにも参加し、学びながらボランティア活動をしている。

「私達は一生の間に、体の病気にかかるのと同じように心の病気にかかることもある。内科や外科の病気と精神も一緒」

心の病気は適切な治療やリハビリテーションなどによって回復させ治すことができるが、一方で病気になる前に比べて生活のしづらさ、障害を残す人も多くいる。苦しんでいる人たちは、自分たちの病や障害について正しく理解し、社会生活をうまく送っていけない心情や現実をもっと知ってほしいという気持ちを強く持っているという。

「地域の方々に理解と協力を求めながら、当事者とゆっくり交流する中で生活や社会参加をお手伝いしたい」。会員一人ひとりの気持ちは、「精神に障害のある方も、そのご家族も、お互いに無理せず、気張らず、その人らしく過ごせる憩いの場を提供したい」という強い思いへと変わり、憩いの場「ひまわり畑」を始めようと計画が始まった。

周囲の反対もあったが、「始めなければできない」と05年10月、準備会として「ひまわり畑」を箕輪町福祉センター2階の1室で開いた。手芸品などを福祉の祭りで販売し、売上金を運営に充てた。

「ひまわり畑」は、午前9時から午後3時ころまで。昼食はコミュニケーションの一つで、食事を囲みながら歓談する。好きな時間に来ることができ、何をするという決まりもなく、寝ていても、話をしてもいい。自分らしくいればいい。

12月までの準備会を終え、06年1月に本格的に始めた。実施日は毎月第3木曜日。利用者の希望で300円の会費制にした。会員が朝から福祉センターで料理をして昼食の支度をし、利用者が訪れるのを待つ。

「去年のスタートからちょうど1年。一人も来ないときもあった。本当に手探りの状態で、資金がない大変さもある。でも、続けることに意味がある」

一緒に食事をしながら、利用者の希望を聞き、次回に生かす。「皆さんのお役に立ちたい。何でも話せる場にしたい」と、地道な活動を続ける。

本年度、箕輪町まちづくり住民提案事業の補助金がもらえることになった。利用者の自立支援に、手芸品などを作って販売し、お小遣いになればと、補助金でミシンを購入した。希望があれば、一緒に調理をして料理を覚えてもらうことも考えている。

最終的にはグループホームを作りたい-という夢がある。「共に生きる世界、ノーマライゼーションの世界にしていかないといけない。そうなれば一番いいですね」。ヒマワリのような明るい笑顔や話し声が広がることを願っている。(村上裕子) -

伊那西高校定期演奏会

伊那西高校吹奏楽クラブの定期演奏会が23日、伊那市民会館であった。同校の生徒や保護者、地域住民などが集まり、さまざまな工夫が凝らされた演奏会を楽しんだ。

7月の吹奏楽コンクールで、A編成の銅賞に入賞した同クラブの定期演奏会は今年で3回目。

演奏会は二部構成とし、一部では、「平和への行列」や「朝鮮民謡の主題による変奏曲」など、吹奏楽の定番曲を中心とする4曲を演奏した。続く二部は、ディズニーやサザンオールスターズなど、誰もが一度は耳にしたことのあるポピュラーな音楽に、パフォーマンスを加えて演奏。美空ひばりのヒット曲「お祭りマンボ」は、メンバー全員が法被(はっぴ)をまとって演奏したほか、途中から顧問の田畑穂積教諭が歌声を披露し、会場をわかせた=写真。 -

駒ケ根高原マラソン

秋の高原を走る第24回中央アルプス駒ケ根高原マラソン大会(駒ケ根市、市観光協会など主催)が24日、駒ケ根市菅の台の駒ケ池周辺発着のコースで行われた。全国各地から集まった約2850人の出場者が3、6、15キロのレースに出場。快晴の青空の下、さわやかな秋風の吹く林間コースをそれぞれのペースで楽しみながら走った。招待選手の弘山晴美さんは6キロに出場。笑顔を見せながら一般ランナーとともに気持ち良さそうに走っていた。

各コース優勝者は次の皆さん。

◆3キロ▼小学生男子=久保田隼(飯島小)11分42秒▼一般男子=大蔵孝典(駒ケ根中沢RC)10分21秒▼小学生女子=湯澤ほのか(駒ケ根中沢RC)11分49秒▼一般女子=片桐和佳奈(中川JAC)12分38秒

◆6キロ▼男子=佐野伸司(富士フィルム)19分21秒▼女子=永田こころ(堤クラブ)23分25秒

◆15キロ▼男子=神藤良行45分53秒▼女子=滝澤恵美(駒ケ根スポーツ少年団陸上団)53分36秒 -

7月豪雨で2次災害を未然防止、的確な判断と連携で

藤工業に村長から感謝状

7月豪雨で2次災害の危険を事前に察知し、鉄砲水から復旧作業中の多くの人命を守った宮田村新田区の土木建設業・藤工業(後藤孝浩社長)に25日、同村の清水靖夫村長から感謝状が贈られた。的確な判断と連携プレーにより、被災寸前で全員を避難させた功績だが「当然のことをしただけ」と後藤社長。数秒遅ければ惨事を招いた可能性もあり、村長らは「教訓にしなければ」と機敏な対応に繰り返し感謝した。

豪雨により7月19日朝、村内新田区の上の宮浄水場付近で唐松沢が氾濫し、土砂崩落。藤工業は重機を出動させ、他業者や村職員、地元の区役員らと復旧作業にあたった。

後藤社長は、今までの経験から鉄砲水発生の危険性があると直感。偶然、同社は近くで他の仕事をしており、現場の山林を直接目視できる環境にあった。

「とにかく山の木が動いたらすぐに連絡するように」と、監視を指示した。

午後3時前。監視していた社員が異変に気付き、現場で重機を動かしていた作業員の携帯電話に連絡が。そして大声が轟いた。「木が動いた。早く逃げろ」。

鉄砲水が直撃したのは、ほんの数秒後。その場にいた約20人は間一髪難を逃れた。

現場にいた村職員のひとりは「逃げろって言ってくれなかったら、鉄砲水に巻き込まれていた」と振り返る。

この日、役場を訪れて感謝状を受け取った後藤社長は「災害発生後も、現場では何が待ちうけているか分からない。今後は危険を知らせるための対策も十分に取って」と村長らに注文した。 -

第27回上伊那地区高校演劇合同発表会

第27回上伊那地区高校演劇合同発表会(上伊那地区高校演劇連盟など主催)は24日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。上伊那の5校が出演し、熱演を繰り広げた。

出演は赤穂、上伊那農業、伊那西、伊那弥生ヶ丘、辰野高校。各校の上演時間は1時間で、人間の奥底に眠る差別意識、環境問題、高校を舞台にテストの有無を考えるなど、さまざまテーマの作品を演じた。

演出家の飯島岱さん、舞台美術家で昭和音大芸術運営学科講師の和田平介さんが講師を務め、各舞台の終了時に講評した。

県合同発表会(11月4-5日、長野県県民文化会館)の予選会も兼ね、伊那弥生ヶ丘高校が出場校に選ばれた。 -

マツブサ収穫始まる

箕輪町の特産品「まつぶさワイン」の原料マツブサの収穫が25日、箕輪町まつぶさ会の会員の畑で始まった。

会員の中で最も栽培面積が広い山口勇夫さんは、約100本のマツブサを育てている。今年は実そのものはいい状態だが、春先の寒さが影響し、花は咲いたが実が色づくころに房ごと落ちてしまったり、房の実と実の間があいてしまうなど、収量は少ないという。

会全体の収穫量は、不作だった昨年より多いが450キロの見込みで、山口さんの畑で300キロを見込んでいる。収穫は10月2日にもある。 -

箕輪町国際交流協会で中国語落語会

箕輪町国際交流協会は24日、中国語講座特別企画「梅津亭あんこうさん中国語落語会」を松島コミュニティセンターで開いた。中国人や日本人ら約80人が初めて耳にする中国語落語にひきつけられ、笑いがあふれた。

梅津亭あんこう(本名・小倉伸裕)さんは箕輪町在住。町国際交流会中国語講座を受講している縁で、今回の落語会が決まった。05年に上海で世界初の中国語落語をし、日本では今回が初めて。

演題は有名な「まんじゅうこわい」「時そば」。中国人に理解されやすいように「時そば」は、そばをラーメンに替えているが、お金の数え方で店の主人をだますところで皆大笑いしていた。中国語と日本語を交互に話す同時通訳落語も初披露した。

中国語講座講師の王紅さんによる中国マジックショーなどもあった。 -

【記者室】定時制生徒の思い

南信地区の定時制高校生徒による生活体験発表大会が駒ケ根市で開かれた。味わってきた苦悩や挫折、悲しみなどのさまざまな経験を淡々と語る彼らの言葉を聞いているうちに目頭が熱くなってきた▼彼らが定時制を選んだ理由は、周囲になじめず不登校になって竏秩Aグレて一度は高校を退学したが高卒の資格が欲しくて竏秩A家庭の経済事情で竏窒ネどとさまざま。だが彼らは苦しい現実に真剣に向き合い、もがきながらも己に打ち勝ってきた。それが自信になっていることが発表する表情からもうかがえた▼多くの苦しみを経験したからだろうか、彼らには共通した芯の強さを感じる。働きながら通学する生徒も多いが、どうか困難に負けず胸を張って堂々と生きてほしい。(白鳥記者)

-

定時制生活体験南信大会

第35回南信地区高校定時制生徒生活体験発表大会(県高等学校長会定時制通信制教育振興会主催)が24日、駒ケ根市のアイ・パルいなんで開かれた。上伊那からは3人が出場し、赤穂4年の古谷サラさんが最優秀賞、箕輪工3年の押野悟司さんが優秀賞を獲得。飯田長姫4年の森親良さんとともに県大会(10月22日、松本市)への出場を決めた。

出場者らはそれぞれ緊張した表情で演台に上がり、応援に駆けつけた150人を超える同級生や教職員らに語りかけるように、これまでに経験した挫折、友情、感謝、夢などについて発表した。最優秀賞を受賞した古谷さんは、家庭の事情を考えて選んだ定時制に入学後、大嫌いだった勉強をしっかりやろうと決心し、周囲の励ましを感じながらようやく将来の希望を持てるまで変わることができた自分について生き生きと語った。

結果は次の通り(敬称略)。

▼最優秀賞=古谷サラ(赤穂4)▼優秀賞=押野悟司(箕輪工3)森親良(飯田長姫4)▼優良賞=河合真希(上伊那農1)川原さとみ(岡谷工4)大川千里奈(諏訪実業3)中平哲也(飯田工4)平井美香(飯田長姫1) -

田切保育園最後の運動会

園児の減少や施設の老朽化などにより、来年4月に飯島東部保育園に統合されることが決まっている飯島町の田切保育園(高坂裕子園長)は24日、最後の運動会を園庭で開いた。快晴に恵まれた秋空の下、園児も保護者も一緒になってさまざまな競技を楽しんだ=写真。園児は屈託のない無邪気な笑顔で歓声を上げて園庭を駈け回っていたが、保護者や職員らの顔には心なしか寂しそうな表情も見られた。

来賓で訪れた高坂宗昭町長は開会式のあいさつで「最後の運動会だと思うと寂しいが仕方がない。最後にふさわしく皆で有終の美を飾ろう」と呼び掛けた。 -

大宮五十鈴神社例大祭

秋分の日の23日、駒ケ根市赤穂北割一区の大宮五十鈴神社で伝統の例大祭が盛大に開催された。迫力と豪華さは上伊那随一と氏子らが自慢する大三国煙火が夜の境内をまぶしく彩り、雨のように降り注ぐ火の粉の下を走る競い隊の「わっしょい、わっしょい」の掛け声が森にこだまして祭りは最高潮に達した=写真。

早朝から何発も打ち上げられる花火の音が晴れ渡った空にとどろき、獅子練りや子ども連が笛太鼓とともに市内を巡って、住民らの気分は夜の三国点火に向けて徐々に高まった。多くの露店が軒を並べた参道は、詰め掛けた人の群れで歩くのも大変なにぎわいとなった。

空がすっかり暗くなった午後7時、境内の照明がすっと消され、辺りをぎっしりと埋め尽くした大観衆に期待のどよめきが起こった一瞬の後に、耳をつんざくような轟音とともに花火に点火。綱火が闇の空中を走り、地上8メートルの筒からまばゆいほどの火の粉が滝のように噴き出すと、見つめる観衆から大歓声が上がった。降り注ぐ火の粉の中で腹掛け姿の競い隊は「わっしょい、わっしょい」と叫び、おんべやまといを振りかざしながら勇壮に競い合った。 -

伊那市、女性の海外研修事業を廃止

伊那市は本年度から、女性の海外研修制度を廃止する。市では、95年から研修に取り組んできたが、近年は参加希望者が減少。また、2年前からは研修補助額の上限を20万円から10万円へと減額していた。

同制度は、環境、福祉など、さまざま分野で先進的に取り組む外国に女性を派遣し、そこで学んだものを地域づくりに役立ててもらうために始まった取り組みで、11年で53人が研修に参加してきた。多い年には一度に8人を派遣したこともあったが、気軽に海外に行けるようになったことを背景に、近年の参加者は減少。「さまざまな制約のある市の研修制度をあえて活用して海外に行こうとする人が減ってきたのでは」と担当者は話す。

研修参加者のOBでつくるレディーバート(平沢羊子会長)は、引き続き存続していくが、退会希望者が出てきたり、活動に対する認識差が生じるなどしており、組織の見直しを図っていく。 -

伊那東小学校新校舎建設の安全祈願祭

生徒数増加による教室数不足と校舎の老朽化に伴い、新たな管理建設棟を建設する伊那東小学校で25日、安全祈願祭があった。新校舎は、市土地開発公社が取得した現在の校舎北側の約2400平方メートルに建設する予定で、予定地内にある新築住宅1棟は、取り壊さずに学童クラブとして利用することで建設コストの削減を図る。新校舎は教室数の不足を想定している08年4月から使用開始となる。

建て替える管理教室棟は、新校舎ができるまでは活用し、新校舎の利用が始まり次第、解体作業に着手する。旧校舎の跡地の一部には、既存校舎と新校舎をつなぐ渡り廊下を建設。そのほかは更地とし、利用方法を検討していく。工事の完了は08年9月。

新校舎の建設に当たっては、ワークショップを開き、地域住民や保護者からの意見も募った。

延べ面積は約4千平方メートル。1階は鉄骨コンクリート造、2階は鉄骨造の2階建て。工事費は約11億円。普通教室15部屋、自律教室2部屋を設けるほか、音楽室、理科室、パソコン教室、職員室なども設置する。 -

地産地消セミナー

伊那商工会議所の地産地消セミナー「伊那からはじめる地産地消」が25日、伊那商工会館であった。シメジ、ダチョウ肉、雑穀アマランサスなどを使った料理や菓子の試食のほか「発想の転換で再発見する地元食材の魅力」と題する講演を聞いた。

地産地消による地域経済活性化事業は、本年度の目玉事業。農・商が連携し、新しい食を発信するもので、今回は伊那地域での地産地消の方向性を探った。

試食では、伊那手づくり餃子(ギョーザ)愛好会、菓子店有志の「やまびこ会」のメンバーが開発したシメジ入りのまんじゅうやおやき、鹿肉のハンバーガー、ダチョウ肉のやわらか煮、アマランサス豆腐など工夫を凝らした22品が並んだ。菓子部門は先月の試食から大きさ、味付けなど改善を加えた。

商議所女性会、県やJA上伊那の職員ら約30人は味や見た目、食材の生かし方、インパクトなどを評価した。

これらは10月14・15日に開く第58回伊那総合物産展示会・商工祭で、一般向けに販売する予定。

講演会の講師で、フリーライターの鮎沢廉さんは「なぜ、この商品にシメジやアマランサスが入っていなければならないのかというものがほしい」「食材の背景を伝承することも大事」とアドバイスした。また「地域ブランドは、地域の人が魅力を感じ、伝えられるもの。伝統食を伝える手段には、目新しさを加えたアプローチが必要」と提案した。 -

伊那ナイターソフトボール連盟発足30周年記念

伊那ナイターソフトボール連盟(関達也会長)は24日、伊那市で発足30周年記念式典を開いた。試合会場の富士塚運動公園グラウンド東側に桜の幼木2本を記念植樹し、生長とともに、連盟の発展を祈った。

98年、やまびこ国体のソフトボール競技のメーン会場が伊那市に決まったことを機に、97年に連盟が発足。10チームでスタートを切り、現在は地区や仲間で編成する25チームが参加する。

関会長は「伊那市は『ソフトボールのまち』といわれているが、メンバーの年齢が上がっている。メンバーは18縲・0代だが、若者が入ってくれるような魅力ある連盟にしたい」と話した。

式典では、30年継続している5チームのほか、30年功労者9人などを表彰。

記念植樹には、歴代会長らを含め約50人が出席し、高さ3メートルほどの幼木を植えた。 -

キノコどっさりと

ようやく朝晩が涼しくなり、駒ケ根市東伊那はキノコの季節を迎えた。現在はコムソウ(ズボウ、ショウゲンジ)を中心に、マツタケ、カラマツタケなどが採れている。

地物のキノコ料理で有名な東伊那大久保のしぶき荘(赤羽芳春社長)では、23日から出始め、毎日、持ち山や東伊那財産区の競り山を回ってキノコ採り。

25日は1カ所だけで、コムソウ約15キロ、150グラムの特大を含むマツタケ4本のほか、カラマツダケ、イクチなどを採取した。

キノコ採り歴30年余の赤羽昭二会長は「今年のキノコはしっかりしており、品質がいい。キノコ陽気に恵まれ、これから除々に収穫量が増えそうだ」と笑顔。

ちなみに同店のキノコずくし料理は4千円から、マツタケのフルコースは8千円から。 -

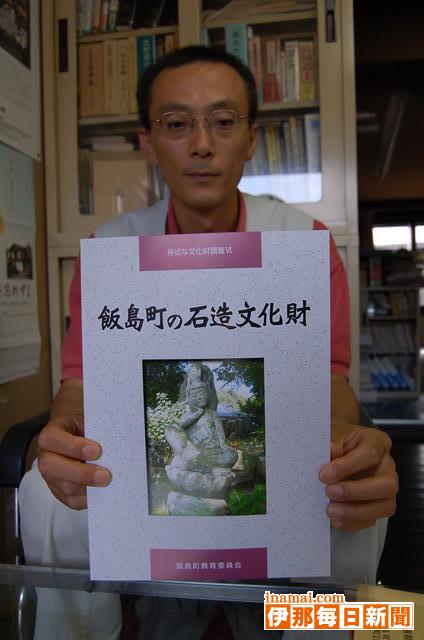

「飯島町の石造文化財」

飯島町教育委員会は

このほど、身近な文化財6「飯島町の石造文化財」を発刊した。

A4判110ページ。町内約2千基の石造物の中から、馬頭観音、地蔵菩薩、聖観音・如意輪観音、題目塔、弘法太子、五輪塔、道祖神、山の神、伝説の石などをカラー写真で紹介し、由来などを解説した。また、2千基の石造物一覧、石造物の位置を地図で示した。

右手をほおに当て、小首を傾げた松福寺の如意輪観音像が表紙を飾り、慈福院の守屋貞治作の延命地蔵尊(町文化財指定)や、木食行者が修業をしている姿を写した「関の地蔵尊(町指定文化財)、聖徳寺の「六斗名号塔(町指定文化財)」、たたくとカンカンと金属音がする「カンカン石」。日待ちをした「庚申塔」。蛇を刻んだ「蛇神」。猫を彫った「猫神」などの動物供養塔、歴史劇にもなった「金宝院養山供養塔」などを掲載した。

81年から石造物調査を始め、86年に「飯島町石造物一覧表」を発刊。同書をもとに、写真や解説などを加えて、300部発行。頒布価格2000円(文化館、飯島陣屋で販売)。

丸山浩隆学芸員は「薄く持ちやすくした。この本を持って出掛け、身近な石造文化財に親しんで」と話している。 -

高遠高校福祉コース2年生 赤ちゃん抱っこ体験

伊那市の高遠高校2年福祉コースの生徒15人が20日、高遠町の保健センターであった乳児3カ月定期診断で、「だっこ体験」をした。母親から話を聞きながら、子育てについて関心を深める目的。中には初めて赤ちゃんを腕に抱く男子生徒もいた。

福祉コースの2年生(30人)を対象とした、恒例の校外体験活動。この日は半分の生徒となる男子5人、女子10人の計15人が定期検診に訪れる親子と交流を深め、子どもの健やかな成長、発達に必要な知識を学んだ。

生徒たちは保護者から育児の大変さなどを聞いたほか、おむつの取り替えなども体験。羽柴浩さん(16)は「子育ては大変だと知った。自分にも子どもができたら子育てを手伝いたい」と感想を述べていた。

佐原美佳教諭は「赤ちゃんの肌に触れる体験を通じて、母親にとって子どもがどれだけ大切かを知ってもらいたい」と話していた。

10月18日、残りの生徒15人を対象に「だっこ体験」をする。事後指導として、体験活動での感想や疑問などを保健士を交えて話し合う予定になっている。

母親に育児についての話を聞きながら赤ちゃんを腕に抱く生徒(高遠町保健センター) -

縁起絵師 北原富貴男さん(93) 伊那市境区

毎日、午前4時前に起床。朝の静けさの中、色紙に向かって筆を持つ。色紙の中心下方に、水墨でだるまの絵を描き、右上から般若心経を記す。仕上げるまでの2時間半は席を立たず、般若心経を唱えながら集中する。1日1枚ずつ描き上げるのが、朝飯前の日課。

家族から「冬くらい、やめりゃあいいに」と言われるが、習慣になっているため、自然と目が覚める。

80歳ごろ、ボケ防止になればとだるまの絵を描き始めた。すでに10年以上が経つ。掛け軸を除き、色紙だけで3千枚を超える。

般若心経の276字は、すべて頭の中に入っているが、雑音が入ると、文字が抜けたり、同じ文字を重ね書きしたりしてしまうことも。「色紙で一番最初に描くのは目。目がものをいうもんで難しい。10枚描けば、10枚とも違う。なかなか同じには描けない」。

題材はだるま1本に絞る。自宅にあっただるまの絵を見本に写していたのが始まり。達磨大師は禅宗の初祖。描いていると、気持ちが落ち着く。

当初、独学で描いていたが、しばらくしてだるま画や禅画の通信教育講座「日本宗教画法学院」で学び、93年に縁起絵師を得た。雅号は歴草。99年に中国小林書画院の名誉教授、05年12月に日本禅画家協会などの禅書芸術師教場の認可をそれぞれ受けた。「年だもんで、人に教えることはできん」というが、毎日1枚ずつ増える色紙は知人らに配っている。

般若心経の一文字の大きさは1センチほどと細かく、目が疲れるときもある。しかし「年間300枚を目標に、できる限り続けたい」と話す。

上伊那の吟詠教室、楠洲流聖楠会のメンバーでもあり、現役で活動する。宗家故伊藤楠洲さんと同級生で、71年の発足以来、35年間会計を務めている。「そろそろ、だれかに預けようかなと思っているところ」だ。

長生きの秘けつは「こんなことしてるもんで、長持ちしてるんじゃないかな」と語った。

(湯沢康江) -

信大農学部でAFC祭

南箕輪村の信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学研究センター(AFC)のAFC祭が23日、AFC構内ステーション農場などであった。家族連れなど多くの人が訪れ、ブドウ、リンゴの収穫体験や、農産物販売などを楽しんだ。

地域住民にAFCの取り組みを知ってもらうことを目的として始まった取り組みで5年目。今年は、これまで行っていたブドウ狩りに加え、リンゴとプルーンのもぎ取り体験を企画。県内で取れたキャベツを始めとする農産物や、これから季節を迎えるシクラメンの販売は、地元客を中心とする多くの人で朝からにぎわいを見せた。

演習林では、林内を散策する体験イベントなどを開催。また、体験コーナーでは、昨年好評だったそば打ち体験や蜜ろうキャンドルづくり、丸太切り競争など、さまざまな企画を催し、訪れた人たちを楽しませていた。 -

90歳まだまだ現役、宮田大昭クラブ40周年

宮田村の野球チーム「大昭クラブ」は23日、クラブ創立40周年と現役会員最高齢90歳の加納義厚さん=大田切区=の卒寿を祝い、記念紅白試合を村中央グラウンドで開いた。参加した選手の大半は60、70代。加納さんも打席に立って、元気にプレーした。

同クラブは、駒ケ根市と分市し、村の自立の礎を築いた当時の青年が中心になって結成。村議だった加納さんもメンバーに加わり、捕手や一塁手、監督などを務めた。

40年が経過し、当初のメンバーはOB会員となったが、加納さんは現在も現役会員として登録。試合に出場する機会はなくなったが、大会前には激励するなど、顧問としてクラブの発展に協力している。

この日は、古くからのメンバーも数多く参加。「昔は三振なんてしたことがなかった」という加納さんも久しぶりに打席に立った。

90歳とは思えない振りを見せ、若い50歳台の投手が繰り出す球を見事にミート。

惜しくも内野ゴロだったが「すごい。まだまだいける」とナインに声をかけられた。

今はゲートボールに熱中する加納さんだが、「腹の中じゃ、野球をやりたいって思う。けど、やっぱり見当が違う。昔のようにはいかんね」と話しつつも、久しぶりの試合に笑顔が広がった。 -

バスケット世界大会出場激励

INAS竏巽ID(国際知的障害者スポーツ連盟)が4年に一度開催するバスケットボール世界選手権大会・デンソーカップ2006(29日縲・0月6日、横浜市)に日本代表チームの一員として出場する会社員畑口和さん(18)=駒ケ根市北割一区=を激励する会が22日夜、駒ケ根市保健センターで開かれた。中原稲雄教育長に「女子では県内でただ1人の選出。皆が応援しているからしっかり頑張って」と激励を受けた畑口さんは「一つでも多く良いプレーができるように頑張りたい。チームの仲間を信じて1試合でも勝ちたい」としっかりした口調で決意を語った=写真。

畑口さんがバスケットを始めたのは伊那養護学校高等部に入ってから。「それまでは遊びでやったことがあるくらい」という。身長は165センチとさほど大型ではないが「自分の練習してきたことが外国の選手にどこまで通じるか試してみたい」と初の国際大会に意欲を燃やしている。 -

飯島保育園、七久保保育園で運動会

秋分の日の23日、飯島町の飯島保育園と七久保保育園で運動会を行った。

このうち、飯島保育園は年少、年中の「かけっこ」。全園児が1本の綱に心の力を合わせ「つなひき」、父母競技、父と子の「パンツDEデート」など楽しい競技が続き、16プラグラムはリレーで締めくくった。

一方、七久保保育園は「はとぽっぽ体操」でスタート。走ってもころんでもかわいい未満児親子の「いっしょでないと」。親子が協力し、花みこしを作り、園庭を一周した「おみこしわっしょい」。1年生の玉入れ「結ばれた友情」と続き、最後は全園児による玉入れで盛り上がった運動会はフィナーレ。

保護者らは親子競技や父親競技に出場したり、ビデオを回し、カメラで我が子のナイスショットを狙うなど大忙しだった。 -

片桐保育園で運動会

中川村の片桐保育園で23日、運動会があり、満艦飾の下、園児や保護者、祖父母も参加し、体操やリズム、ゲームで快い汗を流した。

体操「エイや-さあ」でスタート。年中、年長の「かけっこ」。年少がボンボンを持って踊った「シェイプアップカーニバル」。未満児の「げんきなちびっこマン」と続いた。 来入児の旗拾い、保護者が1本の縄に力を込める「力自慢」。年中、年長児が力走を披露する「ザ・ファイナル」で16プログラムを締めくくった。 -

弘山晴美陸上交流会

24日の第24回中央アルプス駒ケ根高原マラソンに招待選手として出場するマラソン選手の弘山晴美さん(資生堂ランニングクラブ)との陸上交流会が大会前日の23日、駒ケ根市の市営グラウンドで開かれた。市内の小・中学生約30人が参加し、オリンピック選手に走りの基本を学んだ。

弘山さんは「速く走るのに大切なことは、まずきちんと歩けること。速い選手で背中を丸めたり、がにまたで歩いている人は世界の大会でも見たことがない」と話し、背筋を真っすぐ伸ばす▽かかとから地面につける▽体重をしっかり乗せる竏窒|イントに歩き方を指導した。基本を身につけながら速く走る練習として弘山さんが命じたのは全員が入り乱れての鬼ごっこ。小・中学生らは歓声を上げて追いかけっこに興じていたが、あらかじめ決めた10分が終わるころには皆ぐったりした様子だった。指導を終えた弘山さんは「これから体ができていく皆さんにとってもう一つ大切なことは、好き嫌いなく何でも食べること、しっかり睡眠をとること。楽しみながら陸上を続けてください」と呼び掛けた。

弘山さんはオリンピック3回出場をはじめ、06年名古屋国際女子マラソン優勝などの輝かしい実績を持つ現役ランナー。 -

伊那弥生が代表決定戦へ

第115回秋季北信越地区高校野球県大会は23日開幕し、長野五輪、県営長野、県営上田の3球場で1回戦8試合があった。伊那弥生ケ丘は田川を2竏・で下し、代表決定戦に駒を進めた。

【長野五輪スタジアム】

伊那弥生

000000002竏・

000000000竏・

田 川

○…投手戦となった接戦を伊那弥生は9回、敵失に乗じ2点をもぎとって制した。投げては主戦平澤が9奪三振、6安打に封じて完封した。

打線は得点機に決定打に欠けるなど5安打に抑え込まれて平澤を援護できなかったが、9回、四死球で二死一、二塁に、小島の遊ゴロが敵失を誘い、二走唐澤、一走春日が生還した。平澤は再三得点圏に走者を背負いはしたものの、要所できっちりと締めてピンチをしのいだ。 -

木工と木の情報を通じて消費者と職人をダイレクトにつなぐ「木の情報館」がオープン

職人こだわりの木工と、木に関するさまざまな情報を発信しながら、消費者と職人をダイレクトにつなぐ「南信州木の情報館」が23日、伊那市美篶の信州国産材開発協同組合の一画にオープンした。

消費者に作家のオリジナル家具などを提案するだけでなく、国産材の良さを発信しながら、里山保全に向けた取り組みにもつなげていく。今後は、木工の講習会やセミナーなどを企画し、木と交わる機会の提供などもしていく。

情報館をオープンしたのは県伊那技術専門校のOBを中心とする木工作家などでつくる「南信州木の会」。館内には、会に所属する職人らが手掛けたテーブルやイスといった家具類、木製食器など約100点が展示されており、一般的な展示会では目にすることの少ない「ヒノキ風呂」や、安曇野いわさきちひろ美術館に使用されているアーチ材なども並んでいる。

内装工事は、会員たち自らで約2カ月をかけて実施。長野県産のカラマツ、アカマツを使い、一般的な家では隠してしまう「梁(はり)」を、あえて見せるようにし、木の温もりや質感を直接感じてもらえる空間づくりに努めた。

情報館を運営する南信州木の会代表、田中伸生さんは「職人と消費者が直接関係を築くことで、さまざまな要望にも対応することができ、作家それぞれの個性も楽しめる。ぜひ、ほしいものを探しに来てほしい」と来場を呼びかけていた。

開館日時は土日祝日の午前10時縲恁゚後5時(冬季は午後4時まで)。

1912/(金)