-

3市町村縦断バス 路線案新たに示す

南箕輪村地域公共交通会議が24日役場で開かれ、伊那市・箕輪町・南箕輪村の行政区域を超えた路線バスの路線案が新たに示されました。 伊那市・箕輪町・南箕輪村では、定住自立圏構想により、行政区域を超えた路線バスの試験運行を来年4月から計画しています。 運行ルートは、国道153号などを基軸に、伊那市西春近赤木を起点として、伊那中央病院や南箕輪村役場を経由し、箕輪町のベルシャイン伊北店で折り返します。 運賃は、最大で大人350円、中学生以下の子どもは180円となります。 平日は上下線とも9便、土日祝日は上下線とも3便の運行を予定しています。 村公共交通会議では、路線案について委員が同意しました。 伊那市と箕輪町の地域公共交通会議は12月に開かれる予定で、3市町村でこの路線案について協議を行った上で、12月中に国土交通省に路線認可を申請することになっています。

-

伊那・木曽倫理法人会 設立15周年記念式典

伊那と木曽地域の企業でつくる一般社団法人伊那・木曽倫理法人会の設立15周年を記念した式典が22日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 伊那・木曽倫理法人会は、伊那地域と木曽地域の98社で組織します。 2001年に伊那倫理法人会が発足し、2009年に木曽地域の企業も含めた伊那・木曽倫理法人会として組織を改編しました。 「企業に倫理を、職場に心を、家庭に愛を」をスローガンに、企業の繁栄と地域社会の発展に寄与・貢献することを目標に活動しています。 現在は週に1回、午前6時からモーニングセミナーを開催し、経営者の自己革新を図っています。 式典で伊藤巻廣会長は「会員企業で働く人たちにも活動の中身を知ってもらう取り組みを続けていきたい」と話していました。

-

10月有効求人倍率1.62倍 リーマンショック以前の水準に

上伊那の10月の月間有効求人倍率は、1.62倍で、9月を0.16ポイント上回りました。 求人倍率が1.6倍台となったのは、平成19年2月以来、9年8か月ぶりです。 新規求人数は1,933人、新規求職者数は641人で、10月の月間有効求人倍率は1,62倍でした。 求人倍率が1.6倍台となるのは、平成19年2月以来9年8か月ぶりで、リーマンショック以前の水準となります。 また、求人数が1,933人だったことについてハローワーク伊那では「ここ20年で最も多い数字」としています。 雇用情勢については「堅調に推移している」とし、コメントを据え置きました。 製造分野では、生産受注が好調な分、求人も増えましたが、派遣雇用が多いことや若手技術者・有資格者の慢性的な人手不足が課題となっています。 来年春卒業予定の新規高卒者の内定率は84%で、県の80%を上回っています。

-

南箕輪村の空き家 27戸「売却・賃貸の希望あり」

南箕輪村内の空き家を対象に行った管理の状況を把握する調査の結果がまとまり、153戸のうち27戸は「売却・賃貸の希望がある」との結果が出ました。 これは、29日に役場で開かれた第2回空家等対策検討委員会で報告されたものです。 調査に該当した153戸の所有者にアンケートを行ったところ86戸から回答があり、このうち27戸については「売却・賃貸の希望がある」との回答があったということです。 現地確認と所有者に意向調査を行った結果、47戸は人が住んでいて2戸は空き店舗となっているため、空き家に該当するのは104戸となります。 職員が実際に現地で目視調査を行い、危険度に応じて5段階に評価した結果、「補修等による再利用が可能・ただちに周辺環境に危険を及ぼす恐れは小さい」に該当したのは97戸でした。 残り7戸については、地震や大雪で倒壊する恐れがあるということです。 危険度が高いとされる建物については、林の中に埋もれていて周囲に他の建物がないなど、周辺住民に危険はないということです。 村では、来年4月からの空き家バンクを開始し、6月に空家等対策計画を策定する予定です。

-

御柱メドデコのお礼 ご神木を寄進

諏訪大社上社の小宮の御柱祭でV字飾りのメドデコ用の材木を寄進した、伊那市高遠町板山に御柱の木片が贈られました。 20日は、諏訪市中州福島の御柱祭典委員の役員3人が板山公民館を訪れ、メドデコのお礼として御柱の木片を贈りました。 木片は、小宮祭で中州福島地区が担当した御柱の物です。 神社の四隅に建てる前、先端を三角錐に整える冠落としの時にでたものだという事です メドデコの提供は、祭典委員長の北原洋義さんの父親が板山出身で、今も親戚が住んでいる事がきっかけとなりました。 板山生産森林組合からナラの木2本が提供され、7月に両地区の住民が協力し伐採を行いました。 小宮祭が行われた9月には板山の住民が招待され、およそ20人が祭りに参加したという事です。 板山集落からは、伐採から御柱祭の様子などを記録したDVDがお礼として贈られました。

-

下水道料金値上げ中止求め署名提出

伊那市の住民グループが下水道料金の値上げ中止を求める署名を28日、伊那市議会議長あてで提出しました。 9月に全体で6%値上げするとの方針が伊那市から市議会に示されて以降、署名活動がはじまり544人分が集まりました。 住民グループは下水道事業が赤字だから値上げではなく一般会計からの繰り入れを増やして値上げは中止してほしいとしています。 下水道料金の値上げは12月議会に条例改正案として提出されていて可決されれば来年4月から実施されます。 伊那市では一般会計から下水道事業に1億円を繰り入れていて来年度からは2億円を見込んでいます。

-

シニア世代が活躍できる社会づくり考える

シニア世代が活躍できる社会づくりについて考える「人生二毛作推進上伊那地域ネットワーク会議」が28日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。 会議は高齢者が知識や経験を活かし社会活動や就業など社会参加できる仕組みづくりを進めようと開かれたものです。 長野県長寿社会開発センターのシニア活動推進コーディネーターは高齢者の社会参加について「それぞれに好きなこと、できること、するべきことがある。それらを明確にし継続することが地域の力になる。」と話していました。 会議では就労やボランティア活動など受け入れ側とシニアとのマッチングの支援や体制づくりについての意見が出されていました。 会議は県長寿社会開発センター伊那支部が開いたもので、各地域の社会福祉協議会やシルバー人材センターなど26人が出席しました。 来年1月20日には伊那市のいなっせでシニア世代を求める団体が集まる、地域づくり出会いのひろばを開催することにしています。

-

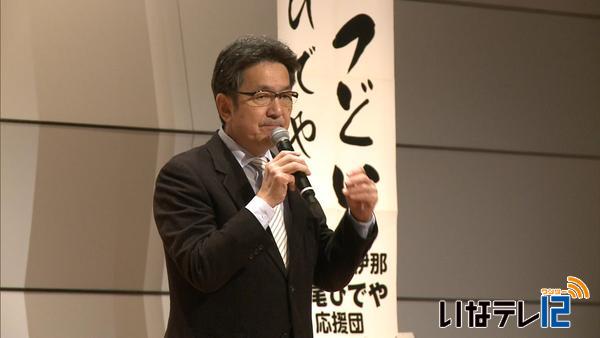

杉尾ひでやさん「国政を語るつどい」

民進党の参議院議員杉尾ひでやさんの「国政を語るつどい」が27日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、杉尾さんが野党共闘の重要性を訴えました。 これは、上伊那の住民有志でつくる「オール上伊那・杉尾ひでや応援団」が企画したもので、会場にはおよそ150人が訪れました。 杉尾さんは安倍政権について「アメリカの大統領選挙で勝利したトランプ氏はTPPからの離脱を表明している。今は一度立ち止まって考え直すタイミングではないのか」と話し、TPPを推し進めている政権を批判しました。 また、杉尾さんは「強行採決が続く現状を打開するには、共闘して、数で自民党に勝たなくてはいけない」と話していました。

-

雪と冷え込みでリンゴに影響

上伊那地域では、先週の雪と低温の影響で、リンゴなどの農作物に被害が出ています。 伊那市西箕輪でリンゴオーナー園を営む重盛正さんは、リンゴを地域の福祉施設の利用者に食べてもらうことにしました。 傷んではいますが味に問題はないということで、28日に福祉施設の職員と共にもぎ取り作業をしました。 伊那地域では、24日に14センチ雪が積もり、その翌日には11月の観測史上最低となる、-7.2度を記録しました。 その影響で、リンゴの上に積もった雪が翌日の低温で氷り、果肉が柔らかくなってしまったり、割れてしまう被害が出ました。 重盛さんは「昭和58年にここで農園を始めてからリンゴに雪が積もったり、こんなに寒くなるのは初めてのこと」と話していました。 箕輪町木下のJA上伊那果実選果場では、先週の雪や低温の影響で、リンゴの持ち込みに遅れが出ているということです。 例年、凍っても融ければ売り物になるということですが、今回は強い冷え込みの影響で、リンゴの芯まで凍ってしまい、外見だけでは被害が確認できず、出荷の判別が難しい状況だということです。 JA上伊那の果樹広域担当の唐澤良忠さんは「ここまでの冷え込みはこれまでに経験がないので、どんな被害が出るかわからないし、被害があるかどうかもわからない」と話していました。 収穫作業が遅れていることから箕輪果実選果場では、30日を予定していた受け入れ期間を、来月4日まで延長して対応することにしています。

-

松尾さん囲み公開読書会

高遠旅石工たちの幕末の著者、松尾修さんを囲んで語り合う公開読書会が伊那市の伊那公民館で27日、開かれました。 公開読書会は、活字文化の振興を目的に活動をしている上伊那の市民団体、いななき学舎が開いたものでおよそ30人が参加しました。 松尾さんは伊那市の元建設部長で、現在は岐阜県の大垣市役所に勤めています。 松尾さんは小説の執筆を趣味としていて2012年に南アルプスの開拓者、竹澤長衛の生涯を描いた「竹澤長衛物語」を出版しています。 9月に高遠石工の歴史を探るミステリータッチの小説「高遠旅石工たちの幕末」を出版しました。 八ヶ岳山麓に実在する、頭は人間で体が蛇の形をした石仏を主人公が見つけ製作のなぞを解きながら高遠石工の存在とその功績を知っていくというストーリーです。 松尾さんは、全国に高遠石工の存在を知らしめたのは出稼ぎ仕事をした旅石工の功績だとし「高遠石工の業績は石仏製作だけではなく、全国各地で製作した灯篭、鳥居、道標の他、石臼など、卓越した技術を発揮した旅石工たちの存在を忘れてはいけない」と話していました。 また、「読んでいただいた方に高遠へ足を運んでいただき、石工に目を向けてもらえればありがたい」と話していました。

-

上伊那郡縦駅伝 駒ヶ根市がV

市町村対抗の第64回上伊那郡縦断駅伝競走大会が今日開かれ、駒ヶ根市が大会新記録で5年ぶり24回目の優勝を果たしました。 小雨が降る中、朝8時30分に駒ヶ根市役所をスタートしました。 大会は、上伊那陸上競技会と 上伊那ケーブルテレビ協議会が開いたものです。 市町村の代表チームとオープン参加の合わせて14チームが出場しました。 駒ヶ根市役所から辰野町役場までの6区間、38.1キロをタスキでつなぎます。 3区は、箕輪町の公務員、原広野さんがこれまでの記録を1分以上縮め区間新記録の21分23秒で伊那市役所にゴールしました。 前半の総合タイムは1位は1時間3分29秒で箕輪町、2位は28秒遅れで駒ヶ根市、3位は3分半遅れて伊那市でした。 伊那公民館で後半がスタートしました。 追い上げる駒ヶ根市は4区でトップに立ちました。 そのままトップで駒ヶ根市がゴールし、総合タイム2時間5分12秒の大会新記録で5年ぶり24回目の優勝を果たしました。 2位は、2時間11分1秒で伊那市、3位は2時間12分26秒で箕輪町でした。 南箕輪村は7位に終わっています。

-

倒木で電柱折れ伊那市小沢で一時停電

27日朝、伊那市小沢で倒木により電柱が折れ、小沢の一部地域が停電になりました。 中部電力伊那営業所によりますと、27日午前7時50分頃、伊那市小沢と南箕輪村南原を結ぶ市道沿いの電柱が倒木により折れました。 電柱が折れたことにより、午前8時56分から伊那市小沢の一部地域で数分間停電があったほか、道路がおよそ3時間通行止めになりました。 停電は午前9時過ぎに復旧していて、通行止めについても解除となっています。

-

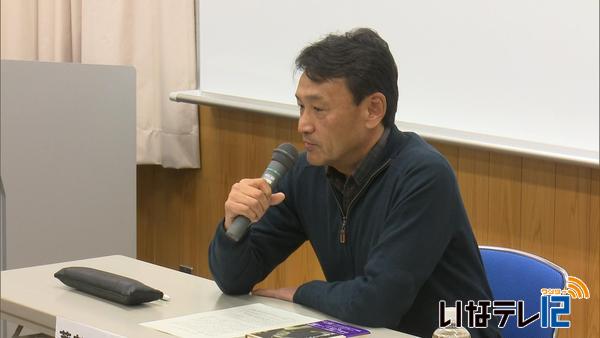

子ども達の肘の故障未然に防ぐ 野球肘検診

少年野球教室を対象にした、投球の積み重ねで起きる肘の障害をみつけるための検診が27日、伊那市の伊那東小学校で行われました。 これは、将来がある子ども達の肘のケガを未然に防ごうと、長野県臨床整形外科医会が毎年開いているものです。 この日は市内13チームの子どもおよそ100人が受診しました。 身長や体重、柔軟性などを測定した上で、エコーで骨の状態などを確認すると、医師が一人一人に助言していました。 ある医師によると、子どもが痛みを訴えても指導者が我慢させてしまうケースもあるということで、これまでの検診で症状がみつかった子どもも少なくないということです。 検診をした林整形外科の林篤医師は「子ども達の将来のために、小さいうちからケガのもとを発見できるような環境が整っていけばうれしい」と話していました。 検診の結果、治療が必要な子どもが4人いたということです。

-

VC長野トライデンツ 27日試合結果

日本バレーボールリーグの2部リーグVチャレンジリーグⅠ、VC長野トライデンツの27日の試合結果です。 VC長野はセットカウント2対3でトヨタ自動車サンホークスに負けました。VC長野は、12月3日に「富士通カワサキレッドスピリッツ」と対戦します。

-

弥生高1年生が大学生と進路語る

伊那弥生ヶ丘高校の1年生が卒業後の進路について大学生と対話するワークショップが25日に開かれました。 この日は1年生246人が、早稲田大学や一橋大学などの学生16人とグループに分かれて対話しました。 最初に学生らは、なぜ今の大学を志望したのか、大学ではどんなことをしているのかなど自分の思いを話しました。 これに対し、高校生一人一人が大学生に質問していました。 高校生からの「なぜ今の学部を選んだのか」との問いに対し学生は「高校時代は自分が行きたい大学のことだけしか知らなかった。いろんな大学のことを知ることで、今の大学の良さを知ることができた。こんなことをやりたい、と思えることができる大学に行ければ大学生活も楽しくなる」と話していました。 今回のワークショップは、「10年後の自分について考える」をテーマに行われているキャリア教育の一環で開かれたもので、加藤尚也教頭は「年の近い先輩たちの生の声を聞いて、将来のことを考えてほしい」と話していました。

-

大芝植物についての講演会

南箕輪村の大芝高原の整備などを行っている親林自然保護の会は、大芝の植物について学びました。 この日は、大芝研修センターで講演会が開かれました。 講師を務めたのは、親林自然保護の会会員で、南箕輪村誌の自然編を担当した浦野 勝さんです。 浦野さんは、「人の手が入らない森林は、林内に光が当たらなくなり、生える植物の種類が減少する」と話していました。 会は、大芝高原内の整備を行っていますが、名前がわからない植物があったり、整備の方針を考えるため今回初めて講演会を企画しました。 今後、残すべき植物、除くべき植物などを考えながら整備していきたいとしています。

-

ASEANの中学生が剣道体験

ASEAN加盟国との交流事業として日本を訪れているシンガポール、ミャンマー、ブルネイの中学生が25日、伊那市の春富中学校で剣道を体験しました。 この事業はアセアン東南アジア諸国連合加盟国に日本に対する理解を深めてもらおうと文部科学省が行っているものです。 今日はシンガポール、ミャンマー、ブルネイの男女合わせて11人の中学生が日本の伝統的な武道、剣道を体験しました。 春富中学校剣道部の部員が竹刀の振り方などを手ほどきし交流を深めていました。 訪れているASEAN加盟国の中学生は日本に興味関心を持つ生徒たちで滞在期間中に歴史や文化を学びます。 また受け入れる側の中学生も外国の人と関わることで国際的な視野を持つ人材に成長してもらいたいとの狙いもあります。 アセアン加盟国の中学生は来月4日まで信州高遠青少年自然の家を中心に滞在しその間、松本城の見学や中央アルプス千畳敷カールでの雪山体験などが予定されています。

-

聴覚障害者のグループホームもみじの家 地域住民と交流

南箕輪村神子柴にある聴覚障害者のグループホーム「もみじの家」は、施設の事を広く知ってもらおうと、地域住民を招いて初めての「もみじの家まつり」を、26日に行いました。 会場となった神子柴公民館には、手話を学ぶコーナーなどが設けられ、訪れた住民が耳の不自由な人と交流しました。 もみじの家は、南箕輪村神子柴にあります。全国で初めての聴覚障害者のグループホームとして平成26年4月に開所しました。 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会が運営していて、現在、県内各地から来た20代から60代の5人が生活しています。 まつりは地域の人たちに施設の事を知ってもらおうと初めて行われました。 上伊那手話サークルや手話通訳団のメンバーがスタッフとなり、訪れた人に手話を教えていました。 長野県では、手話が日常生活で広く使われる社会を目指し今年3月に手話言語条例を施行しました。 会場には、地元の保育園児が描いたもみじの絵が展示されたほか、ゲームやバザーのコーナーが設けられました。 もみじの家管理者の樋口絹子さんは「買い物など身近な生活の中でも手話で会話ができる世の中になってほしい。グループホームも地域と一緒に歩んでいきたい」と話していました。

-

伊那60歳ソフトボール 伊那西町クラブが2連覇

伊那60歳ソフトボール連盟の今シーズンのリーグ戦の閉会式と表彰式が25日に行われ、2連覇を果たした伊那西町クラブに表彰状とトロフィーが贈られました。 伊那西町クラブの今年のリーグ戦の成績は7勝1敗でした。 投手陣を中心に固い守りのチームで、ソフトボールを楽しむ事をモットーに技術向上を図っているという事です。 2位は高遠旧友クラブ、3位は伊那OBソフトクラブでした。 伊那60歳ソフトボール連盟の今シーズンのリーグ戦は5月から9月にかけて行われ9チームが参加しました。 武田勝英会長は「ソフトボールが伊那市で末永く発展していくよう、子どもや孫にも楽しさを伝えていきたい」と話していました。

-

VチャレンジリーグⅠ VC長野26日の試合結果

日本バレーボールリーグの2部リーグVチャレンジリーグⅠ、VC長野の26日の試合結果です。 VC長野はセットカウント3対0で警視庁フォートファイターズに勝ちました。VC長野は27日に「トヨタ自動車サンホークス」と対戦します。

-

第6回舎羅の会 合同作品展

箕輪町木下の木彫工芸作家、中澤達彦さんが講師を務める教室の作品展示会「第6回舎羅の会合同作品展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員50人の作品およそ150点が並んでいます。 舎羅の会は、中澤さんが県内9つの会場で開いている木彫り教室の生徒でつくる会です。 制作した作品の成果を見てもらおうと2年に1度展示会を開いています。 作品は、動物や植物をモチーフにしたものや仏像など様々です。 生徒の中には、県展や日展で入選している人もいます。 中澤さんは「個々のアイデアが活きている。教室毎に雰囲気の違う作品を多くの人に楽しんでもらいたい」と話していました。 第6回舎羅の会合同作品展は、28日(月)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

B1グランプリスペシャルで伊那の魅力PR

12月3日・4日に東京都で開催される「B1グランプリ」で、伊那ローメンZUKU(ずく)ラブと伊那市は、伊那の魅力をPRします。 26日は、ZUKUラブのメンバーやローメン店の店主、市の職員などが伊那商工会館に集まり、展示物の製作作業をしました。 B1グランプリは、ご当地のB級グルメをテーマにしたまちおこしの全国イベントで、毎年地方で開催されています。 10回目を迎える今回は、東京を会場に「B1グランプリ『スペシャル』」として開催されます。 食だけではなく各地域の魅力をPRし、「行きたいまち・住みたいまち・応援したいまち」をテーマに、自治体ごと投票が行われます。 今回は出展ブースに各地域のPRコーナーが設けられることになっていて、伊那市は「子育てしやすいまち」「住みたいまち」「山と共生するまち」などをPRをする予定です。 伊那ローメンZUKUラブの中川義徳会長は「伊那市の職員や高校生、店主など、地元の人達をしっかり巻き込んでオール伊那市で挑みたい。さらにこれをきっかけに、後押ししてくれる人たちの輪がもっと広がっていけばうれしい」と話していました。 伊那ローメンZUKUラブが参加する「B1グランプリスペシャル」は、12月3日から2日間、東京都のお台場を会場に開催されることになっています。

-

子ども達が太鼓の「輪」広げる

上伊那地域の子ども達が太鼓を通じて交流する「子ども太鼓inいな」が、26日に伊那市のいなっせで開かれました。 これは、総合学習などで太鼓を練習する子ども達の交流や技術向上の場として毎年開かれているもので、今年で16回目になります。 この日は小中学校など10団体が練習の成果を披露しました。 新山子供太鼓は、1年生から4年生までの6人が週に1時間練習しています。この日は自分たちで作ったオリジナル曲の「湧湧(ゆうゆう)」を披露しました。 また、箕輪北小学校4年2組は、3年生の時から太鼓を始め、地域の公民館などで 太鼓の演奏をしています。この日は「夏祭り」という曲を演奏しました。 交流会を企画する上伊那総合・生活科教育研究会の安積順子(あづみじゅんこ)会長は「交流を通じて、継続することや友達との絆の大切さを学んでほしい」と話していました。

-

学年の枠を超えてパン作りに挑戦

伊那市の西春近南小学校で学年の枠を超えた交流会が25日開かれ児童がパン作りに挑戦しました。 パン生地の小麦粉は児童が種まきをし育てた麦で作ったものです。 交流会では一つのグループに1年生から6年生が入り順番に小麦粉をこねていました。 上級生が下級生に教えながらパン作りをし交流を深めていました。

-

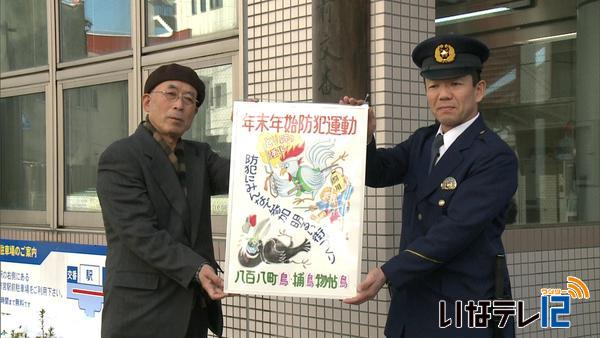

漫画家の橋爪まんぷさんが防犯ポスター寄贈

伊那市境の漫画家、橋爪まんぷさんは防犯ポスターを25日、伊那市駅前交番に寄贈しました。 まんぷさんが伊那市駅前交番を訪れ内山裕生所長にポスターを贈りました。 江戸時代の捕物をイメージしたもので今年と来年の干支の申と酉が描かれています。 ポスターの寄贈は平成19年から行われていて今年で10回目となります。 伊那市駅前交番では多くの人に見てもらい啓発につなげようと12月1日から伊那市のいなっせに張り出すことにしています。 ポスターはアルプス中央信用金庫の協力で同じものが20部作られ伊那警察署管内の他の交番にも配られるということです。

-

伊那地域 11月観測史上最低 -7.2度

25日の伊那地域は、最低気温が-7.2度まで下がり、11月の観測史上最も低い気温を記録しました。 午前8時すぎ、南箕輪村の大芝高原に設置されたお菜洗い場では、野沢菜を洗う人の姿が見られました。 訪れていた人は「きょうの朝は寒かった。ただ寒いほうがお菜洗い場のありがたみを感じる」と話していました。 この日の伊那地域は、午前6時2分に-7.2度を記録しました。 1993年に伊那地域で観測が始まって以来、11月の最低気温としては最も低い気温となりました。 最高気温も、平年よりも6度ほど低い5.5度までしか上がらず、寒い1日となりました。 長野地方気象台によりますと、25日が冷え込みのピークで、26日には気温も持ち直し、平年並みに戻りそうだということです。

-

天竜川で大きなアマゴを 本流に初めて放流

天竜川本流で大きいアマゴを釣り上げて楽しんでもらおうと、天竜川漁業協同組合は25日、初めて本流にアマゴを放流しました。 天竜川本流への放流は、現在の川の状況を知り、アマゴが釣れる環境か確認しようと、漁協が試験的に行ったものです。 2月の解禁以降どこで釣れたかわかるように、集まった漁協の組合員10人ほどが、アマゴの脂ビレを切り落としていました。 アマゴは、川を下り、成長してから生まれた場所まで遡上して産卵する魚です。 天竜川漁協によりますと、昔は海まで下ったアマゴが、サツキマスと呼ばれる大きいサイズになって天竜川に戻っていたということです。 海から天竜川を遡上した大きいアマゴを「天竜差し」と呼び、多くの釣り客がこれを目当てに訪れていたということです。 現在はダムができ、遡上が難しいことから、天竜川の支流に放流し、本流から支流に遡上したアマゴを釣るのが主流になっています。 一方、本流で大きな竿を使ってアマゴを釣りたいという釣り客の要望も多く、今回初めて放流しました。 支流とは違い、水温が安定していることや、餌となるザザムシが豊富なことから、アマゴの成長が早く、釣果も期待できるということです。 小野文成組合長は「釣り客のみなさんに楽しんでもらえるよう今回企画した。釣り人だけでなく、多くの人に親しんでもらえる天竜川を作っていきたい」と話していました。 漁協の組合員らは、20センチほどのアマゴおよそ1,300匹の脂ビレを切ると放流していました。 天竜川での釣りは2月16日に解禁される予定で、天竜川漁協では「脂ビレのないアマゴが釣れたら、どこで釣れたか連絡してもらいたい」としています。

-

観光 10%増の200万人42億円目指す

平成29年度から31年度までの伊那市の観光実施計画がまとまり、24日、検討委員会から白鳥孝伊那市長に報告されました。 平成31年は、去年より10%増の年間観光客数200万人、消費額42億円を目指すとしています。 この日は、検討委員会の有賀 正喜(まさき)委員長らが、市役所を訪れ、検討してきた観光実施計画について伊那市に報告しました。 観光実施計画は、3年ごとに見直しが行われています。 委員会では、今年5月から5回にわたり検討してきました。 来年度から31年度までの3年間の計画は、山・花・食の3つの柱を重点とし、『「わくわく、ドキドキ」伊那市がおもしろい』をコンセプトとしています。 これまで柱の一つだった桜を花全般とし、花による通年の誘客を狙います。 去年1年間の伊那市への観光客数は182万人・観光消費額は38億円ほどでしたが、平成31年は10%増の200万人、42億円を目指すとしています。 白鳥市長は、「伊那市はとても良い景観がある。そこに参加・体験型の観光を仕掛けたい」と話していました。

-

地域食材利用促進へ箕輪東小で給食を試食

学校給食への地域食材の利用を進めるため、箕輪町の生産者や行政などの関係者で作る推進会議が、24日、箕輪東小学校で給食を試食しました。 この日は、学校給食地域食材利用推進会議のメンバーが箕輪東小学校を訪れました。 推進会議は、生産者や農産物直売所、学校栄養士などで組織していて、年に1回、学校の給食を視察しています。 メンバーは、学年ごとに分かれて、子どもたちと一緒に給食を食べました。 箕輪東小学校のこの日の献立は、菜めし、きのこ和え、さんまハンバーグなどでした。 給食には、箕輪町でとれた長ネギやニンジン、ゴボウが使用されています。 子どもたちは、かわるがわる感謝の気持ちを述べながら食事を味わっていました。 使用頻度の高いキャベツやキュウリ・白菜など6種類の野菜で県内産の使用率の統計を取っていて、平成27年度は42.8%でした。 箕輪町では、平成30年度までに45%を達成したいとしています。

-

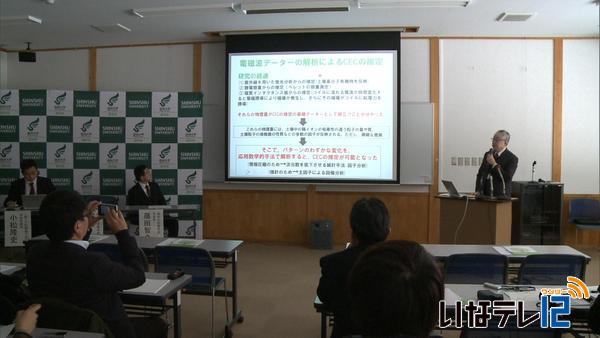

土の中の養分保持力を分析する機械 信州大学などが開発

南箕輪村の信州大学農学部の井上直人教授と、諏訪市に本社を置く㈱小松精機工作所は、土壌の中の養分保持力を分析する機械を共同開発しました。 24日は、南箕輪村の信州大学農学部で記者会見が開かれ、井上教授が開発内容について説明しました。 信州大学農学部と㈱小松精機工作所が共同開発したのは、土壌の中の養分保持力を分析する機械です。 カリウムやカルシウム、マグネシウムなどの養分を、どのくらい吸着して溜め置くことができるか測定できます。 この機械を使うことで、農業に適した土かどうかを分析することができます。 これまでのCECの分析方法では、結果が出るまでに1週間程時間がかかっていましたが、今回の機械を使うことで結果が0.5秒で分かるということです。 井上教授は、「世界初の土壌分析器の開発・実用化に成功した」と話します。 今後は、展示会で分析器をPRするほか、農業関係者にリサーチを進めながら活用できる場を探していくということです。

1011/(月)