-

伊那市と信州大学が交流会

伊那市と信州大学の交流会が17日、伊那市役所で開かれ、それぞれの取り組み事例が発表されました。 会場には伊那市の職員や信大の教授らおよそ40人が集まりました。 伊那市は、去年「日本で最も美しい村」連合に加盟した高遠町の取り組みについて発表しました。 景観の保全を進める中で、信大農学部の協力のもと遊休荒廃地を菜の花畑や羊の放牧地として活用し、地域活性につなげている現状を説明しました。 信州大学の学長補佐・杉原伸宏教授は、医学部が研究機器や研究室を企業に貸し出し、地域の人材育成をサポートしている医・工連携の事例を説明しました。 伊那市の林俊宏副市長は「これからも地域に根ざした大学として協力をお願いしたい」と話し、信大の中村宗一郎副学長は「地域に愛される大学になっていけるよう連携を進めていきたい」と答えていました。 交流会は平成7年から始まり、今年で22回目になります。

-

春陽会 信州研究会展 大作並ぶ

第18回春陽会(しゅんようかい)信州研究会展が、18日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、信州研究会員の油絵や水彩画、版画など、およそ60点が並んでいます。 春陽会は、日本美術院洋画部の有志が大正11年に立ち上げたグループで、個性尊重の「各人主義」を基本理念にしています。 信州研究会でもその理念を尊重していて、現在県内には59人の会員がいます。 どの作品も60号を超える大作で、最低でも3か月以上の期間をかけて制作しているということです。 ある会員は「それぞれの個性や表現力を感じ取ってもらえたらうれしい」と話していました。 春陽会信州研究会展は、23日水曜日まで、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

-

障がい者 就職・雇用相談会

障がい者就職雇用相談会が18日、伊那市のいなっせで開かれました。 会場には製造業を中心に16の企業がブースを設け、求職者に企業説明を行いました。 ハローワーク伊那管内の障がい者の雇用状況は、平成27年6月現在375人で、対象企業121社の1社平均で1.96人となっています。ここ10年間では0.47ポイント改善しています。 ハローワーク伊那では「障害者雇用促進法の改訂により、企業の障がい者雇用に対する理解が進んでいることが要因だと考えられる」としています。 参加したある福祉施設の関係者は「スムーズに就職につながっているとは言えない現状なので実感があるとはいえないが、相談会に来てくれる企業が増えているのは心強いこと」と話していました。 参加したある企業は「雇用の現状は厳しいが、実際に働いてくれている人は真面目にしっかりやってくれている。活躍してくれているという実感もある」と話していました。 ハローワーク伊那では「企業に対して、仕事を分割して障がい者の雇用につなげるよう、働きかけをしていきたい」としています

-

アルストロメリア 出荷作業本格化

上伊那が出荷量日本一を誇る花「アルストロメリア」の出荷作業が、年末の需要期に向けて本格化しています。 伊那市東春近の花卉農家 酒井弘道さんのハウスでは、アルストロメリアおよそ80万本を栽培していて、年末に向けた出荷作業が本格化しています。 ちょうど花が綺麗な頃店頭に並ぶよう咲き始めのものを選んで収穫しています。 アルストロメリアは南アメリカ原産の多年草で、花束やフラワーアレンジに使われるなど、汎用性の高い花として重宝されています。 JA上伊那管内では、およそ60軒の農家が、東京・愛知・大阪の主要都市を中心に年間1200万本を出荷していて、全国で最も出荷量の多い地域となっています。 上伊那では、常に良い状態で買ってもらえるよう特殊なダンボールを使用したり、冠婚葬祭などにも使われることから夏の時期に出荷するなど、生産地日本一のブランドを維持するために様々な工夫をしています。 JA上伊那花卉部会アルストロメリア専門部会の部長も務める酒井さんは「もちろん日本一の生産地というものを自負している部分もあるが、常に良いものを出荷し続けるという意味では苦労も多い」と話していました。 酒井さん宅では1年間出荷をしていますが、これから最盛期を迎える5月頃まで忙しい時期が続くということです。

-

カワニナ養殖支援ガイドの野口さんが放流

ホタルの幼虫のエサとなるカワニナの養殖を行っている元教諭の野口輝雄さんが13日伊那市東春近田原の用水路でカワニナを放流しました。 野口さんは学校で子どもたちとともにカワニナを育てる研究をしていました。 退職後もカワニナ養殖支援ガイドとして活動していてホタルの生息地に放流する活動を行っています。 今日も伊那市東春近田原の住民からの依頼でホタルが舞う用水路で2ミリから8ミリほどのカワニナを放流しました。 およそ200メートルの用水路は6月になるとゲンジボタルが舞うということもあり地域住民がその保護活動を行っています。 野口さんは年間およそ6千匹のカワニナを養殖していて「ホタルが舞う環境づくりに協力していきたい。」と話していました。

-

消防イベント 家族連れで賑わう

秋の火災予防運動に合わせた消防のイベントが18日、伊那市の上伊那広域消防本部で行われました。 イベントは地域の人たちに消防署を身近に感じてもらおうと伊那消防署が行ったもので会場には消防に関する体験コーナーが設けられました。 このうちロープを使った救助体験では落下防止の金具を付けた子どもたちがロープにぶら下がった体勢で移動していました。 また消防バイクの乗車体験ではバイクに乗ったりタンクに貯められた水を放水していました。 イベントでは消防本部内も開放され訪れた家族連れが司令室などを興味深そうに見学していました。 伊那消防署では「消防体験を通して家庭内での防火意識を高めてもらいたい。」と話していました。

-

保育園児が動物とふれあい

保育園児が直接動物に触れる体験会が18日箕輪町の上古田保育園で開かれました。 体験会は箕輪町酪農振興協議会青年部と箕輪町のNPO法人、伊那ハーレンバレー パカパカ塾開いたものです。 体験会では園児たちがポニーに乗せてもらい園庭を1周していました。 また酪農振興協議会青年部の子牛やヤギ、ウサギをなでたり、エサをあげたりしていました。 パカパカ塾の春日幸雄さんは「動物に触れて、いい顔をしてくれるのがうれしい。」と話していました。 上古田保育園では「実際に動物にふれる機会はあまりないのでよい経験ができました。」と話していました。

-

箕輪町が豊島区との交流で移住促進

箕輪町議会臨時会が18日、役場で開かれ箕輪町が東京都豊島区の協力で行う地方創生交流事業に関する補正予算案が可決されました。 補正予算案は250万円を追加するもので全会一致で可決されました。 交流事業は箕輪町が防災協定などを結んでいる豊島区で子育て環境や産業などを紹介し移住促進につなげるものです。 事業は豊島区内にあり地方創生学部がある大正大学と連携を図るほか区内で開かれるイベントで町のPRを行います。 事業費は補正で追加された250万円と予備費を合わせて570万円となっています。 臨時会ではほかに建て替えが行われる沢保育園の建設工事について建設業者を箕輪町の浅川建設、契約金額を4億8千万円とする請負契約などが可決されました。

-

高校生が「夢大学」で地域学ぶ

上伊那の高校生が18日産学官連携によるキャリア教育「夢大学」で地域の歴史や文化、産業などについて学びました。 夢大学では上伊那地域にある文化財を見たり企業を訪問しました。 このうち伊那市長谷でジビエ料理を提供している、ざんざ亭では、伊那北高校と高遠高校の生徒合わせておよそ20人が食文化について学び鹿肉を使ったローメンやカレー、ハンバーグを食べました。 参加した高校生の多くが鹿肉を食べるのは初めてだということで調理した経営者の長谷部晃さんの話を聞きました。 長谷部さんは「林業関係の仕事をしていたときに地元の猟師から鹿肉を振舞われたことがきっかけで鹿料理に興味を持つようになった。南アルプスにはたくさん鹿がいてその恵みをいただくことで地域の活性化につなげていきたい。」と話していました。 夢大学は上伊那の経営者や行政などでつくる郷土愛プロジェクトが行っているもので産学官連携によるキャリア教育を行っています。

-

高遠長谷地区の医療体制 厳しく

伊那市医療政策審議会が、16日夜開かれ、高遠長谷の東部地区の医療体制の厳しい現状が確認されました。 この日は、伊那市医療政策審議会が開かれ、医療関係者など15人が委員に委嘱されました。 市内には、西箕輪・新山・長藤・美和の4つの国保診療所があります。 美和診療所には、担当医師が1人いますが、そのほか3つの診療所は、長藤診療所の医師が、長藤で3日、西箕輪で2日、新山で半日を担当しています。 西箕輪には厚生連病院を誘致する方針が示されていますが、長藤診療所の医師が60歳を超えていることもあり、東部地区の医療体制を心配する声が多く上がりました。 委員からは、「医療がないと地域が廃れてしまう。」「高遠長谷の10年・20年後の医療体制が非常に心配だ」「中山間地域に医師を迎える施策を進めてほしい」といった声が上がっていました。 審議会では、今後、東部地区の医療体制が厳しい状況になるとして検討課題とすることが確認されました。 伊那市では、医療関係者を集めて、東部地区について意見交換する機会を近々設けたいとしています。

-

ゾーン30で規制するも「危険」

箕輪町の箕輪東小学校や東みのわ保育園周辺では、速度を30キロに制限するゾーン30を設置して速度を規制しています。 しかし、朝の通勤時間帯は交通量が多く、30キロを超えるスピードで通行する車両もあり危険を感じるとの声が上がっています。 17日は朝7時から、地元や役場、町交通安全協会などの関係者が参加し、東みのわ保育園の周辺でドライバーにゾーン30のPRを行うとともに、交通量の調査を行いました。 ゾーン30は、規制区域内を最高速度30キロに制限するものです。 箕輪町南小河内・北小河内地区の竜東線の東側の町道がゾーン30に指定されています。 朝の通勤時間帯に、竜東線が込み合うことから、伊那方面から辰野方面への抜け道として保育園北側のこの生活道路が利用されています。 この一帯はゾーン30に指定されているにも関わらず、30キロを超えるスピードで通行する車両が多いことから保育園や小学校の保護者から「危険を感じる」との声が上がっています。 調査の結果、午前7時10分から8時10分までの1時間に135台が東みのわ保育園北側を通りました。 箕輪町などは、小学生の通学時間にも重なっているため、時間帯によって進入禁止にするなど、さらなる規制について今後検討していきたいとしています。

-

介護者が交流しリフレッシュ

在宅で介護している人や・介護に関心のある人を対象にした交流会が、きょう、伊那市福祉まちづくりセンターで開かれました。 17日は、介護者10人が参加しました。 介護者自身にリフレッシュしてもらおうと、フットケア・リンパマッサージの講習が行われました。 参加者は42~3度の足湯に浸かり、体の変化を確かめました。 講師を務めたのは、駒ケ根市のリンパ整体師・金山 明美さんです。 金山さんは、「冷えは万病のもと」だとして、足湯に入り体を温めるだけで、2割から3割程度不調が改善すると話しました。 また、肩こりや認知症に効くツボ、マッサージを紹介していました。 参加者は、「介護している夫に早速試してみたい」と話していました。 この介護者交流会は、伊那市社会福祉協議会が毎年春と秋の年2回開いていて、介護者同士の情報交換の場にもなっています。

-

造形作家 天野惣平さん作品展

伊那市高遠町芝平の造形作家、天野惣平さんの作品展が、坂下のアートギャラリーミヤマで開かれています。 見る人に自由に見て感じてもらえるようにと作品にタイトルはありません。 和紙で緩衝材を包んだ物を無数に作り、4メートルほどの白い紙の上に乗せた作品です。 天野さんは現在63歳で、30歳の時から造形作品を作っています。 毎年春に芝平で個展を開いていて、アートギャラリーミヤマでは2年に一度開いています。 今回の作品は1か月半かけて制作したという事です。 天野惣平さんの作品展は、伊那市坂下のアートギャリーミヤマで22日(火)まで開かれています。

-

伊那友の会が一般向けの家事家計講習会

雑誌「夫人之友」の愛読者でつくる伊那友の会は、家計簿のつけ方を学ぶ一般向けの講習会を、伊那市内で17日に開きました。 講習会では、ジャーナリストで全国友の会創立者の羽仁もと子さんが考案した家計簿の使い方の説明が行われました。 伊那友の会の会員が講師となり、つけかたのポイントや日々の家計のやりくりについて発表しました。 ボーナスも含めた1年間の総収入から税金、保険料、貯蓄分を引き、それを12等分したものを1か月の予算として何にいくら使うか予め明確にしておく事が大事だという事です。 家計簿をつけている体験を発表した会員は、「計画的にお金を使う事で不安が安心に変わり、生活を見直すきっかけになった」と話していました。 会場には約40人が訪れました。

-

小さな親切運動・作文コンクール 美篶小の入賞者に賞状

小さな親切運動・作文コンクールで美篶小学校6年の村田あいりさんが、県の審査で優秀賞を受賞しました。 16日、美篶小学校で表彰式が行われ「小さな親切」運動上伊那支部の山田益支部長から村田さんに表彰状が贈られました。 村田さんはいじめをテーマに作文を書きました。周りの子が、いじめられている子を助けてあげる事の大切さを伝えたかったという事です。 美篶小ではこのほか、挨拶から広がる仲間の輪について書いた6年の小松有芽夏さんが金賞、祖母の病気から学んだ人との繋がりについて書いた6年の中山蓮香さんが銀賞を受賞しました。 コンクールは人を思いやる心や言葉について考えるきっかけにしてもらおうと公益社団法人「小さな親切」運動本部が毎年行っています。 今年は県全体で小学校の部に756点の応募があり、上伊那からは5つの小学校から84点の応募がありました。 山田支部長は「作文に込めた思いをこれからも大切にしてほしい」と話していました。

-

東春近小学校 りんごを収穫

伊那市の東春近小学校の4年生は、農家の協力で春から育ててきたりんごを、16日に収穫しました。 4年生の児童63人が東春近田原の畑で収穫を体験しました。 農家の伊藤一路さんの協力で毎年4年生がりんごの栽培について学習しています。 4月に摘花、6月に余分な実を摘み取る作業、10月に葉摘みを体験しました。 今年は春先の霜の影響で数は少なかったものの、色づきが良く、酸味と甘みのバランスがとれたりんごになったという事です。 子ども達は、大きく実ったものを探して収穫していました。 りんごは今週金曜日の給食の時間に全校で味わうほか、お世話になった伊藤さん夫妻を学校に招き調理したものを一緒に食べる予定です。

-

地域観光掘り起こしへ ツアーコンテスト表彰

上伊那地域の観光資源の掘り起こしを目的とした、ツアーコンテストの表彰式が16日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。 優秀賞に選ばれたのは、飯島町の合同会社南信州米俵保存会のにゃんこツーリズム「ゆっくり、ほっこり、まったり猫旅」と、駒ケ根観光協会の「歴史フットパス」です。 にゃんこツーリズムは、猫が、かつて養蚕の守り神として祀られていた事に着目しました。 猫好きの人をターゲットに、上伊那各地に点在する猫(ねこ)神(がみ)様の石仏を巡り、地域の歴史を学ぶ企画となっています。 歴史フットパスは森林や古い町並みを散策し、風景を楽しみながら、地域の歴史などを学ぶものです。 シニアをターゲットに、健康的で、歴史や文化などへの関心を高める企画となっています。 ツアーコンテストは、上伊那の観光地としての魅力アップについて研究している上伊那地域おもてなし向上委員会 事例集・ツアーコンテスト部会が開催しました。 優秀賞に選ばれた2つの企画は、来年、県やJRグループが行う、観光キャンペーンの商品として旅行会社に提案されます。

-

羽広菜かぶ 漬け込み作業

「信州の伝統野菜」に認定されている羽広菜かぶの漬け込み作業が、伊那市西箕輪のみはらしファームで16日から始まりました。 この日は、90キロのかぶの漬け込み作業が行われました。 機械にかけ洗浄した後、包丁で大きさを整え、粕漬けに加工していきます。 伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内にある農産物加工場では、朝から羽広菜生産加工組合のメンバー5人が作業に追われていました。 羽広菜は、西箕輪羽広を中心に昔から栽培が行われてきたもので、普通のかぶより歯ごたえがあるのが特徴だという事です 粕漬けは、縦に2つに切ったあと、酒粕と味噌、砂糖などを混ぜたものに漬け込み20日から30日ほど熟成させます。 組合では、地区内に畑を借り毎年2トンの羽広菜かぶを加工しています。 作業は12月上旬まで行われ、かぶ漬は来年3月頃までみはらしファームや南箕輪村のファーマーズあじ~な、ニシザワなどで販売されます。 価格は、250グラム入り330円となっています。

-

南アルプス林道バス 今季営業終了

伊那市営南アルプス林道バスの今シーズンの営業が15日で終了しました。 今シーズンの利用者は、去年よりおよそ1割減少の49,387人でした。 午後4時45分に最終便が営業所に到着し、林道バスの今シーズンの営業が終了しました。 4月25日から今月15日まで205日間営業しそのうち1.5日は台風の影響で運休しました。 利用人数は、去年より、4,370人少ない49,387人でした。 減少した理由について、南アルプス林道バス営業所では「9月に雨の日が続いた事で客足が遠のき、9月の利用者が6200人あまりと、前の年と比べ半分だった事が影響した」としています。 それ以外の月では、山の日の制定もあり、概ね昨シーズン並みの利用でした。 長谷総合支所の田中博文(ひろふみ)総合支所長は「北沢峠までの運行日の前倒しや、便数を増やすなど、山梨県側と共に利用者増加策を研究していきたい」と話していました。 南アルプス林道バスは、今年も無事故で運行を終え、開業以来35年間、無事故を守っています

-

まちの縁側サミット

ゆるやかなつながりを感じられる縁側のような場所を地域に広めるとりくみ「まちの縁側」について理解を深めるサミットが、伊那市長谷で開かれました。 まちの縁側を提言している愛知県のNPO法人まちの縁側育くみ隊代表理事の延藤安弘さんの講演でサミットがスタートしました。 全国各地の縁側の先進地を、スライドを使って紹介し、「遊び心のある縁側でまちを育てよう」とまとめました。 昼食時間は、つながりメシと題して、バイキング方式で食事をとりました。 料理を通した縁側活動をしている人やボランティアが、郷土料理などを振舞いました。 参加者は、交流を深めながら昼食を楽しんでいました。 午後は、本や音楽、花から広がる縁側など、テーマ別の分科会が開かれました。 このうち、「花から広がる縁側」をテーマにしたグループでは「花は人をつなぐきっかけになる」「種を交換できる場でもあり、子どもが行っても安全な場所だ」と言った意見が出されていました。 最後は、グループごとまとめたことを発表していました。 このサミットは伊那市社会福祉協議会が開いています。 小人数が集う縁側のような居場所を社協が認定する「まちの縁側」は徐々に広がっていて、認定が始まった昨年度からの縁側は現在26か所となっています。

-

演奏会に向け 桐朋学園講師が中高生を指導

桐朋学園大学音楽学部の演奏会が来月伊那市で開かれます。 演奏会で大学生と合同演奏する上伊那の中学生と高校生の練習が、3日、南箕輪村の南箕輪中学校で行われました。 合同演奏には、上伊那各学校から選抜された、中学生と高校生合わせて50人が出演します。 指導したのは、合同演奏で指揮をする上原宏さんです。 上原さんは、プロのホルン奏者で桐朋学園大学の講師を務めています。 上原さんは「全体練習は今回を含め3回しかありません。 自分の出す音、ほかの人が出す音、指揮者が何を求めているかをイメージして練習に臨んでください」と呼びかけていました。 桐朋学園大学音楽学部はプロの登竜門で、指揮者の小澤征爾さんも卒業生の一人です。 桐朋学園大学音楽学部の演奏会は、来月17日伊那文化会館で開かれる予定です。

-

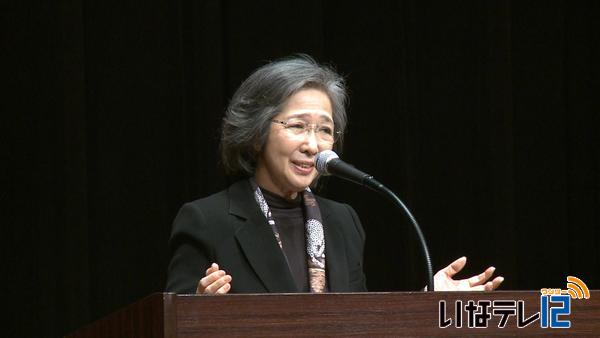

金澤翔子さんの母・泰子さん講演

ダウン症の書家として知られる金澤翔子さんの母、金澤泰子さんの講演会が15日、伊那市のいなっせで開かれました。 この日は金澤さんが「天使がこの世に降り立てば~ダウン症の娘と共に生きて~」と題して講演しました。 金澤さんは、明治大学を卒業後34歳の時に結婚し、42歳で娘の翔子さんを出産しました。 書道歴の長かった泰子さんは、書道を通して友達をつくってもらおうと翔子さんが5歳の時から教えるようになりました。 翔子さんの書道の腕前は年々上達し、2005年、20歳の時に初めて個展を開催しました。 31歳になった現在は、全国各地をはじめ、海外でも個展を開いていて、300回を超えています。 去年4月には、伊那市内で初めて個展を開きました。 講演会では、様々な苦労を母と娘で乗り越えてきた歩みについて話しました。 最後は「生きていれさえいれば絶望はないということを覚えていてください」と会場に呼びかけました。 会場には300人を超える人が訪れ満席となりました。

-

税務署長納税表彰式

税の申告と納税等に関して功績があった人を表彰する税務署長納税表彰式が15日、伊那市のいなっせで行われました。 受賞したのは、伊那市の一般社団法人伊那法人会の小椋元文副会長と、箕輪町の伊那地区納税貯蓄組合連合会の柴哲郎副会長です。 このほかに、租税教育を積極的に推進しているとして辰野高校に感謝状が、税に関する作文で優秀作品に選ばれた中学生と高校生に表彰状が贈られました。 伊那税務署の上杉陽一所長は「グローバル化、ICT化により社会情勢が変化する中、課題に対応するためには力に限りがある。皆さんは大きな支えになっていて心強いです」と話しました。 受賞者を代表して、小椋さんは「身が引き締まる思いでいっぱいです。今後とも推進を図るよう努めていきたい」と話しました。

-

県軽自動車協会ボランティア作業

上伊那の軽自動車を扱っている25の事業所でつくる県軽自動車協会伊那支部は、伊那市の伊那養護学校でボランティア作業を15日、行いました。 県軽自動車協会伊那支部では、社会貢献の一環で3年前から伊那養護学校でボランティアを行っています。 15日は、伊那支部のメンバー14人が、児童や生徒が使っている車いすのメンテナンスを行いました。 メンバーたちは、錆止めスプレーをかけたりタイヤの空気を入れたりしていました。 伊那養護学校では、19人が車いすを利用しています。 県軽自動車協会伊那支部では、「みなさん喜んでいただけるよう今後も継続して作業を行っていきたい」と話していました。 伊那養護学校では、「車いすの動きがスムーズになって子供たちも喜んでいます」と感謝していました。

-

信大生が通り町に古本屋をオープン

信州大学農学部の学生が伊那市の通り町の空き店舗を活用して、古本屋を来年1月にオープンさせます。 古本屋は、通り町のだんわ室だった場所で、名称はカリカリブックスです。 店主は、信州大学農学部に通う2年生の増川千晶さんです。 増川さんは、高校生が将来について考えるきっかけとなるような本を置き、人と出会える空間にしようと古本屋を始めることにしました。 増川さんは、大学1年生の時から、松本市内の空き家を利用して交流の場をつくる「まつもと空き家プロジェクト」を立ち上げ活動を行っています。 古本屋を始めるにあたり、商店街でミツロウキャンドルの卸し売り販売を行っている平賀裕子さんと出会い、この活動を後押してくれたと増川さんは話します。 活動資金50万円を目標に集めていて現在40万円ほどが集まったということです。 集まったお金は、改装や本の仕入れなどに使い、来年1月のオープンを目指します。 古本の買取はしないということです。 今月26日には、朝ごはん会と題したイベントを計画していて、増川さんは、「高校生と共同で様々なイベントを企画していきたい」と意気込んでいます。

-

箕輪町図書館 ボランティアが引っ越し作業

耐震改修工事のため臨時図書館へ移転する箕輪町図書館の引っ越し作業が12日に行われ、地元住民のボランティアが作業に参加しました。 町図書館で読み聞かせを行っている住民や、箕輪中学校の野球部員など、ボランティア18人が作業に参加しました。 町図書館は耐震改修工事が行われるため、近くの地域交流センターに臨時図書館を設置する事になっています。 6万5千冊の本の移動が必要で、地域住民のボランティアを募集する事にしました。 作業に参加した住民は、棚から本を取り出し、段ボール箱に詰めて運び出していました。 倉庫の荷物の移動も必要で、ロッカーなどを野球部員が運び出していました。 地域交流センターの臨時図書館は19日(土)から利用が開始され、町図書館の工事は来年3月中旬に完成する予定です。

-

天竜川支流にアマゴの卵を放流

天竜川漁業協同組合は、辰野町から中川村までの天竜川支流へアマゴの卵を14日放流しました。 このうち三峰川水系では、組合の役員2人が作業にあたり、「埋設放流」という方法でアマゴの卵を放しました。 埋設放流は、卵を入れたザルの周りを石で囲み、流されないようにします。 その上に木の枝や石を置いて鳥や猿などから守ります。 放流は毎年行われていて、今年は全体で10万個が用意され、うち三峰川水系では3万1千個が埋設されました。 この方法で行うことにより、成魚になるものは2割程度だということですが、色や形の整ったものに成長するということです。 卵は、1週間から10日ほどで孵化し、およそ4年で15センチに成長するということです。

-

田畑区民祭 子ども達が歌やおどりを披露

南箕輪村田畑の区民祭が、13日、田畑公民館で行われました。 会場では、ステージ発表が行われ、小学生が歌を披露した他、園児がダンスを踊りました。 田畑区では、農産物を販売する収穫祭と芸術の発表の場として行っていた文化祭を区民祭として同時に開催するようになり今年で11回を数えます。 田畑区は、人口が増加している南箕輪村の中でも2番目に多い区です。 区では、「老若男女が一堂に会するいい機会。これからも区民の繋がりを深め、団結していきたい」と話していました。 会場では、子ども達の作品展示や豚の丸焼きの振舞が行われ、交流を深めていました。

-

ケーブル杯サッカー大会 TopStone伊那が優勝

上伊那ケーブルテレビ協議会が主催する第10回上伊那6年生サッカー大会が、13日に開かれ、伊那市のトップストーン伊那が優勝しました。 サッカー大会は、上伊那のケーブルテレビ局で作る協議会が主催していて今回で10回目です。 12日に9チームで予選が行われ、上位3チームが、決勝リーグで優勝を争いました。 決勝リーグに出場したのは、伊那市の伊那少年サッカースクールと、トップストーン伊那、宮田村のトップストーンです。 伊那少年と、トップストーン伊那の対戦では、ドリブルやセットプレーでチャンスを作り、トップストーン伊那が、3-1で勝ちました。 トップストーン伊那と、宮田のトップストーンの対戦では、伊那が、堅い守備で守り切り、2-0で勝ちました。 リーグ戦の結果トップストーン伊那が優勝を果たしました。 この大会の模様は、26日からご覧のチャンネルで放送します。

-

箕輪町でダブルダッチのイベント

2本のロープを使う縄跳び「ダブルダッチ」のイベントが、13日、箕輪町文化センターで開かれました。 イベントには、箕輪町内の小学生から大人までおよそ40人が参加しました。 町では、冬場の体力づくりとして、毎年2月になわ飛び大会を開いています。 今年度からダブルダッチが競技種目に追加されることから、今回普及を図ろうと初めて開かれました。 世界大会で優勝するなど世界的に活躍しているダブルダッチのグループSocial FAMが講師を務め、縄への入り方など基本から指導しました。 参加者は2つのグループに分かれると、3回飛んで次の人と交代する練習をしました。 ある男性は、「想像していたよりも疲れましたが、うまくできた時の達成感は最高です」と大粒の汗を拭っていました。 指導した前畑佑弥さんは、「飛ぶ人、まわす人の息が合わないと成功しない究極のチームスポーツ。箕輪町から長野県全体に普及していってほしい」と話していました。 イベントは、県の支援金を活用して開かれ、この他に町内全ての小中学校にダブルダッチ用のロープが配られることになっています。

911/(日)