-

通算60回目の伊那まつり 来年8月5・6日開催

「勘太郎まつり」から数え、通算60回を迎える来年の伊那まつりは、8月5日・6日に開催されることが決まりました。 14日は伊那まつり委員会が伊那市役所で開かれ、来年の8月5日・6日に開催されることが決まりました。 また、勘太郎まつりから数え通算60回を迎えることから、0歳から60歳までの市民を集めてのパレードや、記念花火、これまでのまつり名場面集のパンフレットへの掲載など記念事業も企画されます。 伊那まつり委員会会長の白鳥孝伊那市長は「市外からも多くの人が来はじめている。市民も含め、市外からの人も巻き込んだまつりを考えていきたい」と話していました。 伊那まつり委員会の記念事業プロジェクトチームでは、このほかの記念事業についても検討を進めていくということです。

-

美和ダムの堆砂施設を視察

伊那市長谷の美和ダムに建設中の堆砂施設の運用計画を検討する美和ダム再開発湖内堆砂対策施設モニタリング委員会は環境への影響を抑えるための方策について考えるため14日ダムを視察しました。 委員会は京都大学防災研究所の角哲也教授など6人で構成されています。 14日は美和ダムに建設中の堆砂施設の運用計画などを検討するため三峰川総合開発工事事務所の案内で現地を視察しました。 美和ダム再開発湖内堆砂対策施設はダムの底の土砂を集め、ためておく役割を果たします。 ためた土砂はすでに完成している土砂バイパスでダムの外に流す計画です。 現在ダムにたまっている土砂は計画の範囲内に収まっていて堆砂施設は貯水池としての機能強化を図るためのものです。 委員会では堆砂施設運用による環境への影響などについて検討しその影響を抑えるための方策について考えていくことにしています。

-

伊那フィル定演 市出身飯島さんがチェロを演奏

伊那フィルハーモニー交響楽団の第29回定期演奏会が13日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、伊那市出身のチェロ奏者、飯島瀬里香さんが演奏を披露しました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は、現在、上伊那地域のメンバーを中心におよそ50人で活動しています。 今回は伊那市出身で、東京を中心に活動しているチェロ奏者の飯島瀬里香(せりか)さんを迎え、3曲を披露しました。 飯島さんは、伊那北高校卒業で、日本クラシック音楽コンクールや横浜国際音楽コンクールなどで入賞しています。 会場にはおよそ600人が訪れ、オーケストラの演奏に耳を傾けていました。 伊那フィルハーモニー交響楽団・定期演奏会の模様は、来年1月に121チャンネルで放送します。

-

貝付沢に獣害防止ネット設置

伊那市有害鳥獣対策協議会は、野生鳥獣対策モデル事業として、伊那市西春近諏訪形貝付沢に獣害防止ネットを12日設置しました。 12日は、伊那市や西春近自治協議会、諏訪形区を災害から守る委員会など25人が参加し、貝付沢に獣害防止ネット500メートルを張りました。 諏訪形区では平成18年の豪雨災害を機に、根が張りやすく倒れにくい広葉樹の植栽を行ってきましたが、野生鳥獣による食害が問題となっていました。 伊那市有害鳥獣対策協議会では、伊那西部山麓地域へのニホンジカの進出を食い止めようと、昨年度から諏訪形でモデル事業を行っています。 昨年度はおよそ1キロの長さのネットを張ったほか、今年6月から8月にかけ林道沿いにセンサーカメラ2台を設置しました。 その結果、ニホンジカ6体、イノシシ21体などが確認されました。 協議会では、今後効果を検証し、他地域の有害鳥獣対策や里山の利活用につなげていきたいとしています。

-

5週連続そばまつり 最終回の西春近新そば&きのこ祭り

伊那市内で行われていた5週連続ぶっとおしそば三昧イベントの最終回、「西春近新そば&きのこ祭り」が13日に行われました。 打ち立てのそばを味わおうと、昼時には長い列ができていました。 地元産のそば粉を使った新そばが1杯500円で提供され、休日の家族連れなどで賑わいました。 西春近新そば&きのこ祭りは、地元の春近そばの会ときのこ王国のコラボ企画として去年初めて開かれました。 去年は、土曜日開催だったことに加え雨が降ってしまったため400食に満たなかったということですが、天候に恵また今日は午前中には去年を上回る数の注文が入りました。 そば以外にも、きのこ王国で採れたきのこの天ぷらや汁物も販売され、一緒に味わっていました。

-

経ヶ岳自然植物園 リニューアル

経ヶ岳の麓にある伊那市西箕輪の「経ヶ岳自然植物園」がリニューアルし、13日、記念イベントが行われました。 イベントでは、新たに設置したかまどに火が入れられ完成を祝いました。 経ヶ岳自然植物園は、農業公園みはらしファームから1キロほど西へ上った場所にあります。 昭和27年に県がつくり、昭和46年からは市が借り受けて植物や生物を観察する場所として整備してきました。 時代と共に老朽化が目立つようになり、市は去年地元の西箕輪地域協議会に自然植物園のあり方を検討するように諮問しました。 協議会では、再生していくことに決め、今年に入り手作りのかまどを設置した他、イスや机を整備しました。 13日は、つきたての餅や猪鍋などが無料で振る舞われ、地域住民や観光客などで賑わいました。 白鳥孝伊那市長は、「この場所単独ではなく、みはらしファーム一帯の施設として活用してもらえるよう後押ししていきたい」と話していました。 協議会では、来年度以降マウンテンバイクのコースの整備も検討していくことにしています。

-

山の神に区の安泰ねがう

箕輪町の木下区は、区内にある山の神の祠で神事を行い区民の健康や区の安泰を願いました。 9日は、区や町の関係者など18人が出席し神事が行われました。 山の神の祭典は毎年、旧暦の10月10日に行われ十日夜とも言われています。 この場所には、大山祇神(おおやまずみのかみ)と木花開耶姫(このはなさくやひめ)が山の神として祀られ、祭典は、区の安泰や秋の収穫に感謝する行事として毎年行われています。 区長の馬場恭平さんは、「今年もここまで無事終える事ができました。 来年も良い年であるよう願いたいです」と話していました。

-

城倉さんのしだれもみじ見頃

伊那市中央の城倉孝雄さん宅のしだれもみじが見頃となっています。 しだれもみじはカエデ科の多年草で城倉さんが5年ほど前に植えたものです。 城倉さんは木や花などを育てることが趣味で庭いっぱいに植えられています。 今年は特に赤みが強いということで「あと3、4日は楽しめるのではないか」と話していました。

-

さくらの里で認知症講演会

認知症をテーマにした講演会が13日伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里で開かれました。 講師を務めたのは駒ヶ根市の竜東メンタルクリニックの理事長、下島秀一さんです。 下島さんは「進行を遅らせる薬が出てきている。その人らしい生き方を1日でも長く続けることができるように本人、家族とも正確な情報やサービスを知り余裕を持って過ごしてもらいたい」と話していました。 講演会はさくらの里の文化祭のなかで開かれたもので、利用者やその家族などおよそ50人が話を聞きました。

-

上伊那の市町村議員の有志が連盟結成

上伊那の市町村議員の有志は、共通する政策課題を学びあう議員連盟を結成しました。 11日は、伊那市のいなっせで記者会見が開かれました。 連盟は、オール上伊那杉尾ひでや応援団の活動を継続していこうと、10月21日に結成されたもので、上伊那の市町村議員30人ほどが所属しています。 今後は、飯田下伊那地域の議員にも呼び掛けていくということです。 情報・意見交換や政策の用同提案を行っていく予定で、衆院選では野党統一候補の実現を働きかけていくとしています。

-

JA上伊那まつり

農産物の収穫に感謝するJA上伊那まつりが12日、13日の2日間、JA上伊那本所で行われています。 JA上伊那本所では、上伊那産の農産物が販売され、訪れた人たちが買い求めていました。 JA上伊那まつりは、農産物の収穫に感謝し、地域の人たちに農業に親しんでもらおうと毎年行われていて、今年で21回目です。 今年は酪農を盛り上げていこうと、バターづくり体験が行われました。 訪れた人たちは牛乳と生クリームをボトルに入れて振り、バターを作っていました。 JA上伊那まつりは13日も行われることになっていて、午前10時からと午後3時30分からは大宝投げが行われます。

-

伊住(いじゅう)フォーラム 長谷の達人ツアー

移住者と地元住民が交流し、移住・定住について考える伊住フォーラムが12日と13日の2日間、伊那市長谷で開かれています。 12日は長谷で活躍する人たちが案内人となる「長谷の達人ツアー」が行われました。 「長谷の達人ツアー」は「狩猟」「宿泊」「木工」「教育」の4つの分野で開かれました。 このうち、猟師の小出順(じゅん)誠(せい)さんは、狩猟の心がまえや仕掛けワナの仕組みについて話しました。 小出さんは「狩りをするときは全力だが、仕留めた後は早く楽にしてあげたいという気持ちでやっています」と話していました。 フォーラムは、移住者と地元住民の交流を通して幅広い視点から移住・定住について考えようと、伊那市と溝口の住民有志で作る溝口未来プロジェクトが開いたもので、30人ほどが参加しました。 13日は、ツアーの振り返りやグループディスカッションなどが行われます。

-

長野県縦断駅伝 上伊那チーム結団式

19日、20日に行われる長野県縦断駅伝の上伊那チームの結団式が12日に伊那市役所で行われ、選手らが3連覇を誓い団結を深めました。 上伊那チームの選手や監督、関係者が出席し結団式が行われました。 選手らは、「チームのために何ができるか考えて走りたい」「積み重ねた練習の成果を発揮し地元を盛り上げたい」と優勝にむけて決意を発表していました。 上伊那チームは、一昨年、去年と2年連続で優勝し今年の大会では3連覇がかかっています。 長野県縦断駅伝は19日に長野市をスタートし、ゴールは2日目の飯田市で22区間217.5キロをタスキで繋ぎます。 伊那市でタスキを渡す中継点は山寺の長野ダイハツ販売伊那店前となっていて、通過は2日目の20日(日)午前10時30分頃の予定です。

-

KOA感謝祭 旧本社での75年の歴史を写真展で振り返る

箕輪町に本社を置く電子部品メーカー、KOA㈱の感謝祭が12日に行われ、伊那市にあった旧本社での75年の歴史を写真展で振り返りました。 旧本社と工場が今年中に解体されることから、その75年の歴史を振り返える写真展が開かれました。 昭和15年に創業したKOA㈱は、翌年の昭和16年に伊那市荒井室町にあった製糸工場を買い取り、本社を置きました。 昭和33年に建て替えを行い、平成10年には箕輪町に本社が移りました。 写真には、旧本社の工場の様子や社員の活動の様子が写し出されています。 かつて働いていた男性も訪れ懐かしそうに見入っていました。 向山孝一会長は「これからも地域と共に生きていく会社であり続けたい」と話していました。 感謝祭では、ローメンなどが無料で振る舞われたほか、木工体験やステージ発表などのイベントが行われました。社員の家族や取引先、株主など約1,000人が訪れたという事です。

-

南箕輪村の南信工科短大で人材ふれあいフェア

今年4月に南箕輪村に開校した南信工科短大で、初めての人材ふれあいフェアが12日に開かれ、地域住民がものづくりの一端に触れました。 体育館には、南信地域の企業や団体が製品や活動を紹介する48のブースが並びました。 このうち、箕輪町商工会工業部会は、パソコンの仕組みを学ぶ体験教室を開きました。 体験した中学生はノートパソコンなどを分解したあと、再び組み立てていました。 また、人工ルビーを作る教室では、工科短大の教授から指導を受けました。 酸化アルミニウムの壺に試薬を入れて1,100度で加熱すると壺の表面が溶けてルビーの結晶となる仕組みです。 参加者は、試薬を混ぜたり、人工ルビーの表面を光学顕微鏡で観察したりしていました。 人材ふれあいフェアは地域の人材が地域で学び活躍できる環境を作ろうと初めて開かれました。 訪れた人たちは、企業、団体の担当者や短大の職員などから説明を受けながら、ものづくりについて理解を深めていました。

-

火伏の神に安全願う

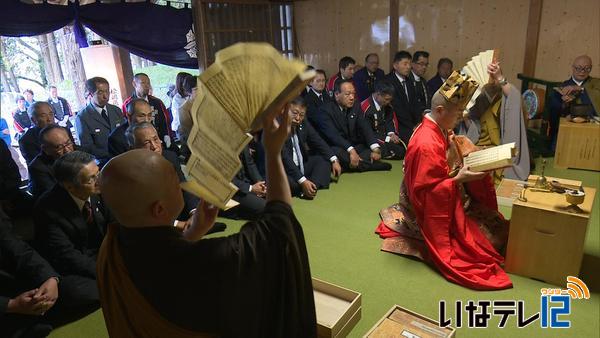

火伏の神秋葉三尺坊と深澤鎮火大神の例大祭が3日、箕輪町松島の深沢公園で行われました。 箕輪町松島の松島王墓(はか)がある深沢公園内には、火ぶせの神が神仏それぞれ祀られています。 3日は神事と仏式それぞれで地域の安全を願いました。 まずは深澤鎮火社です。 区の関係者や消防団などおよそ100人が石碑の前に集まり、神事で防火を祈願しました。 神事のあとは、秋葉三尺坊が祀られているお堂に移動し、仏式の法要で安全を祈願しました。 昔は、火ぶせの神は一緒に祀られていましたが、明治の神仏分離令により別々の場所に祀られるようになったという事です。 大正5年、松島区で住宅500棟が焼ける大火が起き、秋葉様の祟りだと恐れた住民は公園内にお堂を建立しました。 以降、11月3日に松島区の防火を祈る例大祭を行っているということです。 祈祷の最後には、火事を防ぐと言い伝えられている秋葉真言を唱えていました。

-

上伊那の主力野菜 白ネギ出荷本格化

上伊那地域の野菜農家の主力品目、白ネギの出荷が本格化しています。 11日は南箕輪村のJA上伊那広域集出荷場に白ネギが集められ皮をむいたり、箱詰めする作業が行われていました。 白ネギは県内では上伊那と松本が産地でアスパラガスやブロッコリーと並びJA上伊那が出荷する野菜の主力品目の一つです。 今年は秋に雨が多かったことが影響し例年より細いものが多く収量も落ちているということです。 去年のJA上伊那の年間販売額は全体でおよそ140億円で品目別にみると1位は米で36億円、白ネギは6位の4億3000万円でした。 今年は年間で1,320トンを生産し販売額は3億9,000万円を見込んでいます。

-

県内美術教諭ら 高遠の美術教育学ぶ

第70回・長野県美術教育研究大会が、11日から伊那市高遠町を会場に始まり、小中学校や高校で公開授業が行われました。 このうち高遠中学校では2年生の美術の授業が公開されました。 2年生の美術では、観桜期に高遠城址公園を訪れた観光客をもてなす物を、自分達でデザイン・製作してプレゼンテーションする、という授業が行われました。 6つのグループごとにテーマを決め、思い思いの材料や道具を使って製作が行われました。 このうち「高遠が思い出に残るようなお土産づくり」をテーマにしたグループでは、桜が舞う様子をスノードームで表現しようと、瓶に水や洗濯のりを入れ、そこにピンクのビーズなどを浮かべていました。 大会は県美術教育研究会が、より良い美術教育の現場を作っていこうと、毎年各地区持ち回りで開いていて、高遠中には県内の美術教諭らおよそ30人が訪れました。 ある教諭は「一人一人が目的意識を持っていて、何を作りたいか、どんなものにしたいかが明確。目的をもつことの大切さを感じた」と話していました。 公開授業の後には授業研究会が開かれ、教諭らが良かった点・改善すべき点などをあげ、意見を交換していました。

-

関東管区内暴力追放功労団体表彰を受賞

伊那市の美篶地区が今月2日に松本市で開かれた暴力追放長野県民大会で関東管区内暴力追放功労団体表彰を受賞しました。 11日は美篶地区区長会長の伊藤久志さんと美篶地区交通安全協会長の黒河内仁さんが伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 美篶地区は平成2年に区内で暴力団の抗争がありました。 その際、区民が暴力追放運動を展開し暴力団事務所の立ち退きを成し遂げました。 それ以来毎年、区民運動として「暴力追放・地域安全美篶地区大会」を開催し今年で27回を数えます。 今回の表彰はこうした継続的な区民運動が評価されたものです。 関東管区は関東甲信越の各都県と静岡県で構成されていて全体では16団体が暴力追放功労団体表彰を受賞し県内では美篶地区のみが受賞しています。

-

信大生が育てた低農薬の米 販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が低農薬有機栽培で育てた米の販売が始まっています。 信州大学農学部では、植物資源科学コースの学生が実習の一環で米の栽培を行っています。 販売するのは、新米のコシヒカリで、低農薬で栽培したものです。 田んぼの広さはおよそ2.5ヘクタールで、今年は、平年並みの12.5トンを収穫しました。 価格は、はざかけしたものが10キロで4,500円、はざかけしてないものが3,900円です。 米は、信大病院や大芝高原の施設で提供されているということです。 信州大学農学部の学生が育てた米は、生産品販売所で購入できます。

-

一日女性消防体験 救命講習

上伊那防火管理協会に加盟している事業所で働く女性を対象にした一日消防体験が10日、伊那市の上伊那広域消防本部で行われました。 体験には、上伊那防火管理協会に加盟している事業所から30人が参加しました。 午前中は消火器訓練や消防車両の乗車を体験し、午後は救命講習を受けました。 5つの班に分かれて、心臓マッサージやAEDの使い方を学びました。 この体験は、秋の火災予防運動に合わせて上伊那防火管理協会が行っているものです。 参加者は、消防職員から心臓マッサージのポイントなどを教わっていました。 参加者は「こういった機会は大切だと思った。教わったことを忘れずに役立てていきたい」と話していました。

-

文化財について考える長野県文化財保護研修会

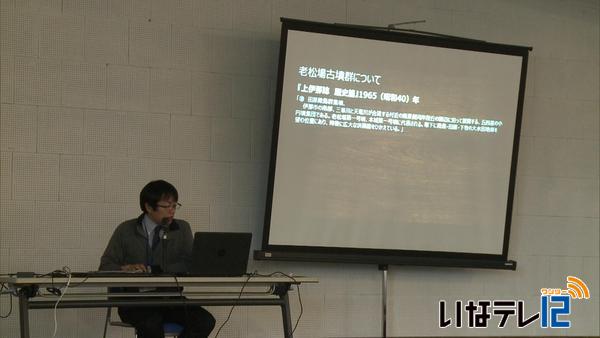

文化財保護について考える長野県文化財保護研修会が10日、伊那市の創造館で開かれました。 研修会では、「古墳と時代」をテーマに、創造館学芸員の濱慎一さんが、東春近の老松場古墳群ついて説明しました。 東春近の老松場古墳群周辺では、去年2月から一帯を古墳公園にする整備が始まりました。 公園の整備には東春近小学校の6年生も参加しました。 これまで円墳とされていた老松場古墳について、児童が「前方後円墳ではないか」との疑問を持ちました。 このことから、考古学者が調査し「前方後円墳または前方後方墳とみられる」との結果が出ました。 濱さんは「子どもの小さな疑問が伊那市の古墳時代の解明に一石を投じる大発見につながった」と話しました。 この他、地域で文化財の保護活動を行っている団体の活動報告も行われました。 会場には文化財の保護活動を行っている人や教育委員会などおよそ80人が出席しました。

-

中原正純前駒ケ根市長死去

中原正純前駒ケ根市長が10日午前1時5分、入院先の伊那中央病院で亡くなりました。76歳でした。 遺族によりますと、死因は肺がんで、妻の道江さんに看取られ10日午前1時5分に息をひきとったということでいす。 中原さんは、昭和46年から62年まで、市議会議員を4期16年、昭和63年からは、5期20年にわたり、駒ケ根市長をつとめました。 中原さんは、国道153号伊南バイパスの建設などに力を注ぎ、現在は、長野県土地改良事業団体連合会の会長でした。 中原さんは、がんだとわかった去年12月に伊那中央病院に入院し、抗がん剤治療を続けていました。 通夜は、11日午後6時から、告別式は、18日の正午からいずれも駒ケ根市の安楽寺で行われることになっています。

-

青葉の会 20周年記念写真展開催

伊那市内の写真愛好家でつくる青葉の会の発足20周年を記念した写真展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には、会員13人の作品39点が並んでいます。 青葉の会は、市内で写真講座を受講していたメンバーが、講座が終わっても活動を続けていこうと発足し、今年で20周年を迎えました。 会員の中には、全国で刊行されている「月刊フォトコン」に写真が掲載されている人もいます。 青葉の会では風景写真を中心に、それぞれが県内外に足を運び撮影していて、年に3回程合同で撮影会を開いています。 撮影する時は“光と影”を意識して立体感が出るように工夫しながら撮っているということです。 青葉の会20周年記念写真展は、14日(月)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

沢尻の恩徳寺 大銀杏見ごろ

南箕輪村沢尻の恩徳寺境内にある大銀杏が見ごろを迎えています。 大銀杏は、推定樹齢360年で、高さが20メートル、幹回りが3.5メートルあり、村の天然記念物に指定されています。 恩徳寺では、「数日後に今日のような寒い日が来ると、葉が一斉に落ちてきれいです」と話していました。

-

信州縁起物製作所 正月用のしめ飾りづくり始まる

箕輪町沢の信州縁起物製作所では、正月用のしめ飾りづくりが始まっています。 10日は、60代から80代までの従業員10人が、大型ホームセンターに納品する縁起物づくりに追われていました。 作っているのは、一般的なしめ飾りから地方特有のものまで15種類です。 中でも1番人気なのは、神棚に飾るタイプのもので、大・小どちらも人気が高いということです。 信州縁起物製作所では、白馬村から飯田市まで、県内各地に出荷しています。 今年は、先月上旬から作業をはじめました。 代表の大槻清子さんは、「作ってくれる人、売ってくれる人、買ってくれる人の全てに恵まれてここまでやってこられた。今年も縁起物を飾って新しい年を迎えてほしい」と話していました。 作業は、12月中旬まで続きます。

-

今シーズン初の氷点下 東春近で寒天づくり

伊那地域の11日の最低気温は、今シーズン初めて氷点下となりました。 伊那市東春近では、寒暖の差を利用する寒天づくりが始まっています。 伊那地域は、午前1時44分にマイナス1.5度を記録し、日中の最高気温も7.3度と寒い1日となりました。 昔ながらの天日干し製法で糸寒天を作っている老舗小笠原商店では、原料となる天草を干す作業が早朝から行われていました。 夜のうちに凍らせたものを日中に溶かして水分を抜きます。 これを1週間から2週間ほど繰り返すと、糸のような白さとつやのある糸寒天ができあがるということです。 室内では、虫やほこりがついていないか、出荷前の品質チェックを行っていました。 小笠原商店は、大正5年(1916)に富士見町で創業し、平成13年に伊那に工場を移しました。 今年創業100年を迎えます。 小笠原商店の糸寒天は、全国規模の老舗和菓子店で使用されている他、家庭用の小袋としても販売されています。 10月に開かれた県の品評会では、最高賞となる農林水産大臣賞を受賞しています。

-

県美術教育研究大会 70回記念展「子どもが描いた人びと」

長野県美術教育研究大会70回記念展「子どもが描いた人びと」が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。 美術教育研究大会の展示は、毎年県内の教育会が持ち回りで行っているものです。 今回は70回目の節目の展示として、信濃教育会の30年間の収蔵作品の中から選んだ子ども達の作品、およそ170点が並んでいます。 30年の流れの中で子ども達が何に心を動かされ、どんな工夫をしているのか感じてもらおうと、「子どもが描いた人びと」をテーマにしています。 上伊那美術教育研究会の春日由紀夫会長は「作品のエネルギーや子ども達の育ちを感じてもらいたい」と話していました。 長野県美術教育研究大会70回記念展は12日まで、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

-

親子で行く飯田線 伊那谷の未来をつなぐ夢列車

「親子で行く飯田線 伊那谷の未来をつなぐ夢列車」と名付けられたイベント列車が、5日に運行し、親子が車内レクリエーションやリニア電動実験などを楽しみました。 午前9時47分に、箕輪町のJR伊那松島駅から臨時列車が出発し、その後も、伊那北駅・駒ヶ根駅から、上伊那各地の親子60人ほどが乗り込み、飯田駅を目指しました。 2時間ほどかけて飯田駅に到着すると、飯田文化会館へと向かいました。 2027年に開業するリニア中央新幹線について学ぶおもしろ科学実験を行いました。 低温に冷やすことで電気が通りやすくなる超電導について、液体窒素を使って楽しく学びました。 帰りの車内では、この日のために作られたオリジナルスイーツを味わいました。 伊那市内の菓子店に特注したもので、線路に見立てたチョコレートがのせられているほか、伊那谷産のフルーツが使われています。 飯田線やリニアに関するクイズも出題され、子どもたちは友達と相談したり、ヒントを手掛かりにして回答していました。 最後には、箕輪町の活性化に取り組むもちレンジャーも登場し、子どもたちと写真を撮ったり、参加賞のもちを配っていました。 このイベントは、飯田線やリニア中央新幹線について理解を深めてもらおうとJR飯田線活性化期成同盟会が主催したものです。 同盟会にこの企画を応募し採用された、上伊那の公務員や民間団体などで作るチームオメガが運営を行いました。

-

爆笑!お笑いライブin伊那 来年1月開催

伊那商工会議所青年部はテレビでお馴染みのお笑い芸人10組を招き「爆笑!お笑いライブin伊那」を、来年1月に行います 8日伊那商工会議所青年部の交流委員会のメンバーが伊那商工会館で記者会見を開きました。 青年部では、毎年年明けにお笑い芸人を招いてのイベントを開いていて、今年で8回目となります。 交流委員長の平澤彰さんは、「テレビ見る旬な芸人のネタを生で見て楽しんでもらいたい」と話していました。 お笑いライブは、来年1月21日土曜日、午前11時からと午後2時半からの2回、伊那文化会館で開かれます。 チケットは15日から、伊那商工会議所や伊那文化会館、コンビニエンスストアなどで販売されS席が4千5百円、A席が4千円です。

911/(日)