-

箕輪北小学校4年2組 育てたリンゴを販売

箕輪町の箕輪北小学校4年2組の児童は農家に協力してもらいながら育てたリンゴの販売を、2日に行いました。 販売開始前には20人程の列ができ、用意した80袋が15分で完売したという事です。 子ども達は、せっかく来てくれたお客さんにお詫びの気持ちとして試食用に持ってきた傷のついてしまったリンゴを一人一個無料で配布する事にしました。 この日の販売をPRする手書きのポスターやチラシを見て買いに来た人の中には、傷がついたものでもまとまった数で欲しいとお金を出して買っていく人もいました。 地元農家の畑で摘果や玉まわしを体験して、10月に収穫したリンゴです。 今年は台風の影響で傷がつき販売できるリンゴが例年より少ないですが、玉が大きく甘みがあり出来は良いという事です。 4年2組では、まとめの学習として今後、ジャムなどの加工方法を学習する予定です

-

伊那商工会議所 川上会頭再任

伊那商工会議所の臨時総会が1日伊那市内で開かれ任期満了となった会頭にはサン工業社長の川上健夫さんが再任されました。 臨時総会では任期満了を迎えた役員の改選が行われました。 会頭には、川上さんが推薦され全会一致で再任されました。 2期目を迎え川上さんは、「時代にあわせた運営や企画を提案し、気を引き締めて臨みたい」と挨拶しました。 副会頭には、唐木和世さん、吉澤文雄さん、中村和之さんの3人が再任されました。 いずれも2期目となります 任期は、11月1日から平成31年の10月31日までの3年間です。

-

伊那まつり 名称変更せず

来年、勘太郎まつりから通算60回を迎える伊那まつり。 来年以降も名称は変更せず、現在の「伊那まつり」のままで行われる見通しです。 2日は伊那まつり実行委員会が市役所で開かれました。 会議では、来年の通算60回の祭りに向け名称や記念事業についてプロジェクトチームから検討結果が報告されました。 名称については、一般による投票が7月から8月にかけ行われました。 167人が投票し、伊那まつりは一番多い66票となっています。 プロジェクトチームでは、投票結果やこれまで市民まつりとして定着している事から、名称は変えずに「伊那まつり」とする結論を報告しました。 実行委員会では、プロジェクトチームの検討結果を承認しました。 伊那まつりの名称を変えないとする方針は14日に開かれる伊那まつり委員会で報告され、最終決定する見通しです。

-

中尾歌舞伎秋季定期公演 本番間近 稽古に熱

中尾歌舞伎秋季定期公演が6日に伊那市長谷の中尾座で行われます。 本番を間近に控え役者達は熱のこもった稽古を行っています。 公演が行われる中尾座の舞台で1日夜、通し稽古が行われました。 今回上演する演目は「恋女房染分手綱 重の井子別れの段」です。 幼い頃に生き別れた母と息子が再会しますが、訳あって母と名乗る事ができずに涙するという親子の悲哀を描いた作品です。 前回2011年の秋季公演以来5年ぶりの上演で、見どころは母と子が名乗る事ができずに別れて行くシーンです。 今回、初めて出演する伊那市高遠町の石川裕美さんです。高校時代から演劇が好きで、去年中尾座の舞台を見て歌舞伎をやってみたいと思ったのがきっかけでした。 中尾歌舞伎保存会では子ども達にも歌舞伎に興味を持ってもらおうと今回この演目を選んだという事です。 中尾歌舞伎の秋季定期公演は6日(日)午後1時30分から行われます。 なお、公演の模様は伊那ケーブルテレビの122チャンネルで生中継します。

-

信州こころん 新そばまつり

伊那市東春近の障害者の継続的な就労支援を行っている「信州こころん」の新そば祭りが2日から始まりました。 会場では、高遠町で収穫したそばの実を使った蕎麦が振る舞われています。 蕎麦は手打ちで、職員が打ち終えると利用者が厨房へと運んでいました。 信州こころんは、障害者就労支援施設として6年前に建てられ、利用者が接客や調理などを行う蕎麦店を営業しています。 新そば祭りは、普段の仕事の様子を地域の人に見てもらおうと行われています。 訪れた人は打ちたての蕎麦を味わっていました。 会場では、利用者が育てたきのこや野菜の直売も行われています。 新そば祭りは4日までで、営業時間は午前10時から午後3までです。 蕎麦は1人前1,000円で、バイキング形式の料理も一緒に味わうことができます。

-

グレース 健康感謝祭初開催

冠婚葬祭やコンビニ事業などを行う株式会社グレースは、健康感謝祭を30日、初めて行いました。 健康感謝祭は、日頃お世話になっている会員や地域の人に感謝しようと初めて行われたもので、健康に関するイベントが用意されました。 このうち健康運動教室では、伊那市中央の健康運動指導士田口正彦さんが、イスを使った簡単な運動とストレッチを紹介しました。 田口さんは、「年齢を重ねるごとに体が硬くなって筋力が落ちてしまいます。 テレビを見ながら、料理をしながら無理せず自分のペースで運動して、筋肉の貯筋を作ってください」と話していました。 会場ではこの他に、風船や綿あめのプレゼント、野菜の販売が行われ家族連れで賑わいました。 グレースでは、「日常的に利用してもらえるようこれからもイベントを計画していきたい」と話していました。

-

伊那公民館文化祭

今年で38回目を数える伊那公民館の文化祭が1日から始まりました。 伊那公民館には30のサークルや教室があり会場には、およそ 2500点が並んでいます。 陶芸や木工作品、木目込み人形などが並び訪れた人たちは、足を止めて作品に見入っていました。 伊那公民館文化祭は3日まで開かれていて最終日は歌やマジック、大正琴などのステージ発表が行われることになっています。

-

日影区がほりだしもの市

伊那市日影区は、区全体でリサイクルに取り組もうとほりだしもの市を30日に影公民館で行いました。 区民誰でも100円の入場料を払うと、好きなものを無料で持ち帰ることができるしくみです。 午前10時のスタートとともに多くの人が訪れ、気に入ったものを選んでいました。 これは、リサイクルやリユースの観点から、家庭で眠っているものを提供してもらい、区全体で無駄をなくしていこうと初めて開かれました。 30人から300点ほどが提供されました。 区長の池上喜恵さんは、「物を大切にしようというのが主な目的だが、子どもからお年寄りまで来てもらったので、良い交流の場にもなった」と手ごたえをつかんでいるようでした。 今回残ったものは、11月の文化祭でも再度無料で展示される予定です。

-

新しいごみ中間処理施設安全祈願 起工式

上伊那広域連合が伊那市富県に建設する新しいごみ中間処理施設の安全祈願祭と起工式が1日、現地で行われました。 施設は平成31年3月の供用開始を目指します。 新しいごみ中間処理施設は、富県の天伯水源付近に建設されるもので、平成30年9月に試運転を行い、平成31年3月に供用開始を目指します。 運営期間は平成46年3月までを予定しています。 地下1階、地上5階建て、延床面積はおよそ8900平方メートルで、処理量は1日当たり118トン、処理方式を流動床式ガス化溶融炉としています。 ごみを燃やすエネルギーによる発電で施設の電力を賄い、周辺にマレットゴルフ場や足湯など憩いの場を整備します。 建物の総事業費はおよそ94億4千万円となっています。 安全祈願祭と起工式には、上伊那の市町村長や関係する周辺6区の区長、地権者など100人が出席しました。

-

中央アルプスで初冠雪

中央アルプスでは1日に初冠雪が確認されました。 1日午後1時頃の中央アルプスです。 山頂に薄っすらと雪が積もっているのが確認できます。 初冠雪は平年並みで、中央アルプス観光㈱によりますと、31日の夜から1日の朝方にかけて雪が降り、積雪1センチを記録したということです。 また南アルプスは、1日に今シーズン2回目の積雪となりました。 伊那市長谷総合支所によりますと、南アルプスの積雪は、仙丈ケ岳頂上付近で5センチから10センチだということです。

-

生活支援サポーター養成講座

日常生活の中の困りごとを手伝うサポーターの養成講座が、1日から伊那市の福祉まちづくりセンターで始まりました。 講座は、ごみ出しや雪かきなど、生活の中の困りごとを手伝う生活支援サポーターを養成するものです。 誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう自治体毎に取り組む「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、伊那市社会福祉協議会が初めて行ったものです。 30代から80代の男女40人が座学や現場実習を経て、生活支援サポーターの認定を目指します。 初回のこの日は、㈱ケイシステムズ福祉・まちづくり事業部の木原勇さんが、生活支援サポーターの役割について説明しました。 木原さんは「身近で困っている人をどう支えるか、様々な事を自分の情報として考える必要があります」と話していました。 生活支援サポーターは来年1月までに7回の講座と現場実習を受講し、全て出席するとサポーターとして認定されます。

-

子ども達が木を使った遊びを体験

子どもが木を使った遊びを体験する「木ッズフェスタ」が30日、箕輪町文化センターで開かれました。 この日は、小学生までの親子連れが会場を訪れ、木を使った遊びを体験していました。 イベントは、箕輪町が「木育」事業の一環で初めて開いたものです。 このうち、木のロボットを作るコーナーでは、子ども達が用意された四角や棒の形をした木を使ってロボットを組み立てていました。 また同じ会場で自然エネルギーフェスタも同時開催されました。 長野県企業局のブースでは、箕輪ダムで検討が進められている水力発電計画を受け、水車で起こした電気で電車の模型を動かす展示をしていました。 箕輪町では「身近にある自然エネルギーについて考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

-

南アジオパーク 再認定審査

南アルプスの日本ジオパーク再認定審査が、中央構造線が確認できる伊那市高遠町の板山露頭で31日、行われました。 この日は、審査員3人と伊那市の担当者が南アルプスジオパークの見所とされている場所を回りました。 このうち高遠町の板山露頭では、板山露頭の会の伊東基博会長が審査員に見所や管理状態について説明しました。 日本ジオパーク委員会では、4年に1度、再認定審査を行っています。 看板やガイドの説明のわかりやすさ、地域密着性などの点が審査の基準になっています。 板山露頭は、展望台から南アルプスの山中を中央構造線が一直線に走っているのが確認できます。 審査員は、中央構造線と看板を見比べて、改善点などを指摘していました。 日本ジオパーク審査委員会の成田賢さんは「地元の方々がよく保全をしている。地元の人たちがジオパークのことをよく知って、それを伝えていく。これを継続していくことが大事」と話していました。 審査は31日と11月1日の2日間、伊那市から飯田市で行われる予定で、審査の結果は12月に公表されることになっています。

-

放課後児童クラブスキルアップ交流会

上伊那の放課後児童クラブの指導員を対象にしたスキルアップ交流会が、31日、伊那市創造館で開かれました。 交流会では自分で作って遊べる室内遊びが紹介されました。 参加者は、雨傘の袋や紙コップ、新聞紙など身近にある素材でおもちゃを作りました。 指導したのは、長野県南信レクリエーション協会の栗屋 雅子さんです。 栗屋さんが、紙コップで作ったおもちゃを飛ばすと、集まった人達からどよめきが起きていました。 これは、放課後や長期休暇中に児童を預かる学童クラブの指導員を対象に、クラブの運営や指導に役立つ情報を提供するとともに、指導員同士の交流の場所にしてもらおうと、伊那保健福祉事務所が毎年開いています。 交流会には、上伊那の7市町村の26施設から、65人が参加しました。 栗屋さんは、「一番大切なのは子どもたちが自分の力で作ること。そうすれば、遊んで楽しいし、おもちゃも大切にします」と話していました。

-

ふじ出荷前に査定会

晩生のりんご・ふじの出荷を前に、伊那市東部地区の農家を対象にした今年の出来をみる査定会が、31日、高遠町の東部ライスセンターで開かれました。 ふじは、上伊那のりんごの中では出荷量の37%を占めるりんごです。 この日は高遠町と長谷の東部地区でふじを生産している農家から15人ほどが査定会に参加しました。 今年は、春先の暖冬の影響から開花も早くふじの出荷も早まり、11月4日から本格的な出荷が始まります。 農家は、色や傷などによる等級分けなどについて説明を受けました。 ふじの出荷は来月4日から、12月中旬まで予定されています。

-

南箕輪村人口 増加数・増加率トップ

去年10月1日現在で実施した平成27年国勢調査の結果、南箕輪村が、人口増加数、人口増加率ともに県内でトップとなりました。 長野県内77市町村のうち、人口が増加したのは、増加順に南箕輪村、御代田町、松本市の3市町村で、その他の74市町村で減少しました。 南箕輪村の人口増加数は、520人、増加率は3.6%で、県内トップとなっています。 また、南箕輪村の、0歳から14歳までの年少人口が占める割合は16%、15歳から64歳までの生産年齢人口の割合は61.4%とともに県内で最も高く、逆に、65歳以上の老年人口の割合は、県内で最も低い22.5%、平均年齢は県内で最も若い43.3歳でした。 今回の調査で、最も人口が減った市町村は、長野市の3913人でした。 伊那市は、人口が減った市町村の3番目で2822人の減少、増加率はマイナス4%、箕輪町は、973人の減少で、増加率はマイナス3.7%でした。 長野県の人口は209万8804人で、これは前回の平成22年度調査と比べるとマイナス2.5%、5万3645人の減少となりました。

-

消防職員自殺問題で懲戒処分

平成26年に当時の高遠消防署に勤務していた39歳の男性職員が自殺した問題で、上伊那広域消防本部は不適切な指導を行った職員の懲戒処分などを30日発表しました。 懲戒処分となったのは上伊那広域消防本部の56歳の職員2人でいずれも減給10分の1、1か月となっています。 処分理由は1人が相当期間、不適切な指導、言動により直属部下の独善的高圧的言動を戒める管理監督を怠ったとしています。 もう1人は相当期間に独善的、高圧的言動により職員間の信頼関係を大きく損なわせ職場内の秩序を乱したためとしています。 その他の処分として57歳の職員が訓告、48歳の職員が厳重注意となっています。 自殺した男性職員は今年3月に地方公務員災害補償基金長野支部から公務上の災害として認定されています。 上伊那広域消防本部では公務上の災害として認定された事実を真摯に受け止め自殺の直接的な原因となった行為は特定されていないものの不適切な指導などが職場全体の環境を悪化させ、この職場環境が今回の事案に影響したものと推察されるとしています。 このことから不適切な指導を行った職員の懲戒処分などについて上伊那広域連合職員懲罰委員会に諮問しその答申を踏まえて懲戒処分などを行ったものです。 上伊那広域消防本部では管理監督者研修などを定期的に行い職員の意識啓発・自己啓発に努めるほか心配や悩みのある職員の個人面談を実施し再発防止に取り組むとしています。

-

御園区民祭30周年 発起メンバーに感謝状

伊那市御園区の第30回区民祭が30日、公民館で行われ、30回の節目に区民祭を立ち上げた発起人2人に感謝状が贈られました。 この日は、御園区民祭の立ち上げメンバーの宮下高雄さんと、白石英雄さんの息子・英一さんに感謝状が渡されました。 当時実行委員長を務めた宮下さんは「地区のみんなで何か盛り上がることをやろうという機運が高まっていた。そんな中で始まった区民祭が今まで続いているのはとても嬉しい」と話していました。 区民祭では、地元で採れた野菜が格安で並び、多くの地区住民が買い求めていました。 また展示会場では、今年御園区の地名調査が行われたことに合わせて、地区の古い地図や古文書が展示されました。 実行委員長の御子柴勝久区長は「まつりは区民のふれあいの場として地区の財産になっている。これからも伝統を守り続けていきたい」と話していました。

-

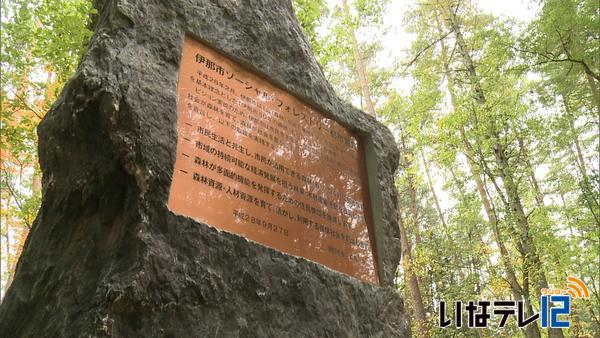

伊那市ソーシャルフォレストリー都市宣言 キックオフ

伊那市は、森林を活用した経済発展や雇用創出を目指す「50年の森林(もり)ビジョン」を進めています。 ビジョン実現に向けて30日、「ソーシャルフォレストリー都市宣言」のキックオフイベントが、ますみヶ丘平地林で行われました。 この日は、林業関係者や小学生、高校生などおよそ100人が参加して、記念碑の除幕や記念植樹が行われました。 植樹では、カエデやコナラなどの広葉樹およそ200本を、参加者全員で植えました。 市は「山が富と雇用を支える50年後の伊那市」を基本理念に「伊那市50年の森林(もり)ビジョン」を今年2月に策定しました。 このビジョンの実現に向けて、市民を主役とした自立的な経済の循環を構築し、社会が森林(もり)を育て、森林(もり)が社会を豊かにする―としたソーシャルフォレストリー都市を宣言しました。 伊那市は市内の50,000ヘクタールを超える森林を活用して、持続可能な林業・木材産業の発展の推進や、森林資源・人材資源の育成・活用・利用による循環社会の創出など「林業都市」という新しいモデルを作っていきたい考えです。 白鳥孝伊那市町は「50年に渡る事業をスタートすることができた。環境も十分にあるので、人材を育成していけば色々な事業をやっていける」と、今後の活動に期待していました。 伊那市では今後、間伐材を建築材として活用していくことを検討している他、地元の木材を使った建築への補助なども予定しています。 なお、この取り組みには、国から地方創生推進交付金として、およそ1,000万円が交付されています。

-

信州伊那谷ガレットお披露目

上伊那産のそば粉を利用した信州伊那谷ガレットのお披露目イベントが30日伊那市のいなっせ北側の多目的コミュニティ広場で行われました。 信州伊那谷ガレットは、上伊那の25の店舗で提供されます。 店舗や関係機関が協議会を組織し、食を通じたまちづくりや観光振興をはかっていきます。 30日は、25店舗のうち、5店舗が参加して、お披露目イベントが行われました。 より多く味わってもらおうと、ハーフサイズ500円で提供されました。 会場には、若者を中心に友達どうしや家族連れなど多くの人が訪れ、気に行ったガレットを味わっていました。 会場では、家庭でもガレットがつくれるように、プロが指導するコーナーもあり、参加者が真剣にアドバイスに耳を傾けていました。 会場では、伊那谷ガレットを特集したじゃらんも配付されました。 協議会では、11月にも箕輪町や飯島町でイベントを行い、ガレットをPRしていきます。

-

地蜂の巣コンテスト

伊那市地蜂愛好会は、地蜂の巣の重さを競うコンテンストを30日みはらしファームで行い、箕輪町の松本徹さんが優勝しました。 会場のみはらしファームには、会員20人から27個の地蜂の巣が持ち込まれました。 蜂が飛び出さないよう段ボールに入った巣に煙幕を入れ、眠らせた後に巣を取り出します。 そして一つ一つ重さを計っていきます。 計量を終えたものは、一列に並べられ、1キロ1万円ほどで、販売されました。 優勝したのは、3,166グラムで、箕輪町木下の松本徹さんでした。 去年の優勝は、7,300グラム、2位は、4,370グラムでしたが、今年は、天候不順の影響で小ぶりなものが目立ちました。 会場では、遠くから来た買い物客が珍しがってコンテンストや蜂の巣を見物していました。

-

伊那公民館おやじの会 市内でごみ拾い活動

伊那市の伊那公民館講座「おやじの会」のメンバーが25日、伊那市内でごみ拾い活動を行いました。 この日は、おやじの会のメンバー40人が4つのグループに分かれて天竜川を挟んで東西でごみ拾いを行いました。 このうち竜西地区を担当したグループは、伊那公民館を出発し、伊那北駅や伊那市駅を経由しながら飲食店が並ぶ通り町の歩道を中心にごみを拾いました。 おやじの会は、定年退職後の男性の生きがいづくりを目的に伊那公民館の講座で活動していて、月に1回料理教室や史跡についての勉強を行っています。 ごみ拾いは清掃美化活動として4年前から行っています。 参加したメンバーは「住宅の前はごみがないが少し外れると多く落ちていて、特にたばこの吸い殻が目立っていた。ポイ捨てをしないできれいな街を心掛けてほしい」と話していました。

-

高遠城址公園もみじ祭り始まる 11月6日まで

カエデが色づき始めた伊那市高遠町の高遠城址公園で、山麓一の麺街道フェスタが29日に行われ多くの観光客で賑わいました。 高遠城址公園ではもみじ祭りが始まり初日の29日には麺街道フェスタが行われました。 岐阜の高山ラーメン、木曽のすんきとうじそば、地元伊那の信州そばやローメンなど国道361号沿いの名物麺料理をPRしようと、毎年、城址公園の紅葉に合わせて行われています。 昼時には長い列ができていました。 麺街道フェスタは30日まで行われています。 園内にある高遠閣では、新そばまつりが行われています。 そば粉はすべて地元高遠町でとれたものを使っています。 高遠そば愛好会と弥勒そばの会のメンバーがそばを打ち提供しています。 辛味大根と焼き味噌が薬味に添えらています。 訪れた人たちは、打ちたての高遠そばを味わっていました。 新そばまつりは、もみじ祭り期間中、11月6日(日)まで行われています。 高遠城址公園のカエデは現在、色づき始めで、見頃は来週末頃だという事です。

-

伊那ビデオクラブ 伊那市合併10周年で「高遠物語」お披露目

伊那ビデオクラブの伊那映像祭が29日に行われ、伊那市合併10周年を記念して制作したドキュメンタリー映像作品「高遠物語」がお披露目されました。 高遠物語は平成18年の伊那市合併から10年を記念して、伊那ビデオクラブが制作したものです。 城址公園での高遠囃子の演奏から番組が始まり、地域に伝わる祭りや文化、それを継承する人たちにスポットをあてた1時間15分の作品です。 手作りの弓で矢を恵方に向かって放つ正月の伝統行事や、寒ざらしそば復活への取り組み、高遠焼き継承者へのインタビューなどが取り上げられています。 赤羽仁会長は「歴史と文化の発信地、高遠をテーマにしたこの作品を多くの人に見てもらい伊那市の一体感をさらに深めたい」と話していました。 「高遠物語」は伊那市内の図書館や公民館などに配布する予定です。 伊那ビデオクラブの映像祭は平成19年に第1回が行われ、今回で8回目です。 この日は、会員が個人で制作した作品の上映も行われました。地域の歴史や身近な出来事などを取材した16人の作品が上映され、約200人が鑑賞しました。

-

第30回伊澤修二記念音楽祭 澤学長が指揮

伊那市高遠町出身で日本の音楽教育の基礎を確立した伊澤修二の功績をたたえる第30回伊澤修二記念音楽祭が29日行われ、東京芸術大学の澤和樹学長が指揮をしました。 伊那文化会館で行われた第2部には、東京芸術大学の学生オーケストラや公募で集まった伊澤修二記念音楽祭合唱団などが演奏を披露しました。 今回は初めて澤学長が出演し、全員合唱の伊那市の歌で指揮をしました。 伊澤修二は、東京芸術大学の前身の東京音楽学校で初代校長を務め、日本の音楽教育の基礎を確立したとされています。 記念音楽祭は、修二の功績を顕彰しようと、毎年開かれていて、今回が30回目となります。 澤学長は「今後も40回、50回と続けていける充実した音楽祭にしていきたい」と話していました。 高遠中学校を会場に行われた第一部の公演では、高遠町の小中学生や高校生が出演しました。 このうち、高遠北小学校の5年生12人は音楽劇「森は生きている」を発表しました。 9月から練習を始め、東京芸術大学の佐野靖(やすし)教授から歌唱指導を受けました。 少女たちが森に住む精霊から自然の大切さを学ぶという物語で、地元高遠町の自然を大切にしたいという気持ちを込めて演じたという事です。 この音楽祭の模様は、11月にご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那市の商店街でハロウィンイベント

伊那市の中心市街地で29日ハロウィンイベントが行われました。 セントラルパークでは、子どもたちが魔女やアニメのキャラクターなどの仮装を披露していました。

-

南箕輪小1年生がどんぐり拾い

南箕輪小学校の1年生は28日、樹種転換の活動で、大芝高原みんなの森でどんぐり拾いをしました。 この日は、南箕輪小の1年生およそ140人と信州大学の教授や学生がどんぐりを拾いました。 南箕輪村は、信州大学農学部の協力のもと、大芝高原の松くい虫対策として大半を占める針葉樹林を広葉樹林に変える樹種転換を進めています。 どんぐり拾いはその一環として行われたものです。 子ども達は、コナラやクヌギなどから落ちたどんぐりを、しゃがんで探しながら拾い集めていました。 子ども達は「なかなか見つからない」、「根っこが生えてる」と声をあげながらどんぐりを探していました。 信州大学農学部の小林元准教授は「拾うだけでなく、植えるところまで体験してもらう。種から木にになっていく過程を子ども達に学んでもらいたい」と話していました。 今回拾ったどんぐりは、来年春に信大農学部の畑に植えられ、3~4年後に育った苗木を大芝高原に植えることになっています。 コナラやクヌギがどんぐりを落とすようになるまでには20年ほどかかるということです。

-

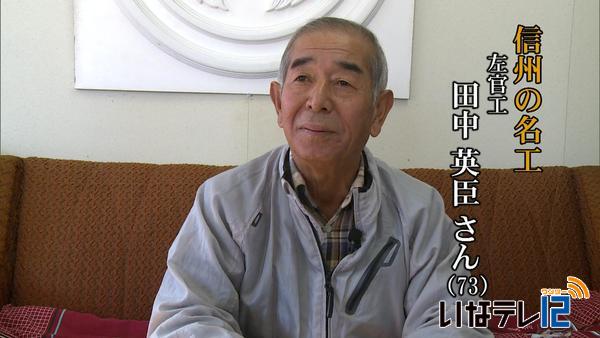

信州の名工 田中英臣さん

「今年で職人生活50年余りやってきて、それが(賞として)いただけたのかなぁと」 左官工の田中英臣さん73歳。 南箕輪中学校を卒業後、昭和34年に上京して知り合いの左官工の元で8年間修行しました。 昭和42年に南箕輪村に戻り、4年間地元で経験を重ね、昭和46年4月に現在の田中左官工業所を始めました。 現在は、次男の紀久さんをはじめ4人の職人と一緒に仕事をしています。 田中さんは、一般住宅の他、上伊那の学校や保育園、病院、寺、など幅広く携わっています。

-

伊那中央病院 病院ボランティアに感謝状

病院をボランティアで援助している人たちへの感謝状贈呈式が28日、伊那市の伊那中央病院で行われました。 表彰を受けたのは、3年以上ボランティア活動を続けている3団体と26人で、この日は各団体の代表と、個人8人が感謝状を受け取りました。 このうち団体では、園芸などのボランティアを9年間続けている「花と緑の会」と「クレオメの会」、外来案内などのボランティアを9年間続けている「ひまわりの会」が表彰されました。 伊那中央病院では、現在およそ130人が、花壇の手入れ、点訳、通訳、裁縫などのボランティアをしています。 川合博院長は「多くの人に支えていただいて、安心して治療を受けていただける環境になっている。大変感謝しています」と話していました。 ボランティアを代表して藤田政良さんは「病院に来る人に貢献できたらと思い始めたが、今では生きがいになっている。今後も精一杯やっていきたい」と話していました。

-

9月有効求人倍率1.46倍 「堅調に推移している」

上伊那の9月の月間有効求人倍率は1.46倍で、ハローワーク伊那では雇用情勢について「堅調に推移している」とし、10か月ぶりに上方修正しました。 9月の新規求人数は1,573人、新規求職者数は668人で、月間有効求人倍率は、8月から2か月連続で1.46倍でした。 ハローワーク伊那では、倍率が高い水準を維持していることから、雇用情勢について「堅調に推移している」として、10か月ぶりに上方修正しました。 自動車の自動運転技術の開発に伴う部品受注の増加により、製造業の求人が多くなっているとして、今後も高い水準は続くとみています。

911/(日)