-

伊那市に総合ケアセンター

箕輪町の上伊那生協病院などを運営している上伊那医療生活協同組合は、認知症高齢者のグループホームやデイサービスセンター、介護施設が入る総合ケアセンターいなを新たに伊那市狐島に建設します。

23日にJA上伊那本所で開かれた通常総代会で事業計画案が承認されました。

計画によりますと、センターは、3階建てで、延べ床面積は、約2,500平方メートルです。

認知症高齢者のグループホームは、18床です。

デイサービスは定員25人。

小規模多機能型居宅介護は、通所定員18人、宿泊定員4人で、来年4月からの運用開始を目指します。

また上伊那生協病院のベッド数を20床増やし164床とする増築工事や飯島町のコスモ21の跡地への総合ケアセンター建設にも着手します。

事業費は、これら3つの事業で2年間で17億円を見込んでいます。

上伊那医療生協の小林伸陽理事長は、この日の総代会で「はびろの里建設、病院建設に継ぐ3回目の大規模な投資を伴う歴史的事業」とあいさつしました。 -

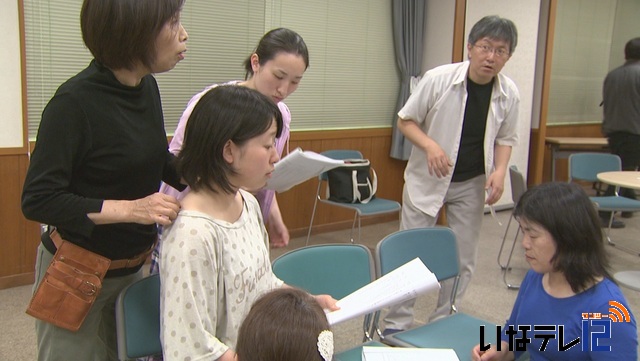

伊那まつりにゴスペル 初練習

8月3日の伊那まつりの日に開かれる伊那市出身のソウルシンガー湯澤かよこさんのコンサートで一般の参加者が一緒にゴスペルを歌います。

23日は伊那市のいなっせで初練習が行われました。

練習には上伊那から20人が参加しました。

講師は諏訪市出身で県内を中心にゴスペルの指導を行っている小松チヒロさんです。

1回目の23日は、腹式呼吸や発音の仕方などを練習しました。

この企画は伊那市生涯学習センターの10周年を記念して、生涯学習センターとNPO法人クラシックワールドが行うものです。

練習する曲は映画で歌われたゴスペルソング「Oh Happy Day」で、参加者は小松さんのあとに続いて歌っていました。

小松さんは「今思っていることや感じていることをすべて声に出すつもりで歌ってほしい」と指導していました。

練習はあと4回計画されています。

湯澤かよこさんのコンサートは8月3日土曜日午後2時からいなっせで開かれます。 -

伊那ビデオクラブ コンクール表彰式

ビデオ愛好者が集う伊那ビデオクラブの今年度のコンクール表彰式が23日伊那市西箕輪の羽広荘で行われました。

伊那市長賞には、箕輪町の市川東明さんの作品「さわやか就農家族」が選ばれました。

作品は、東京から箕輪町に移住して農業を始めた家族を紹介しました。

伊那ケーブルテレビジョン賞には、伊那市の吉沢豊さんの作品「すみやきえんか 焼きの章」が選ばれました。

作品は、富県のたかずや炭の会の活動を紹介しました。

後藤監督賞には、北安曇郡池田町の河野ひさしさんの作品「秋の詩織」が選ばれました。

作品は、高原の紅葉を詩情豊に表現しました。

ほかに伊那ケーブルテレビで放送している作品の放送部門では、南箕輪村の北原正さんの作品が地域文化賞に、武田忠芳さんの作品がシャッターチャンス賞に選ばれました。

受賞者を代表して伊那市長賞を受賞した市川さんは、「作品を撮りながら移住した家族に感動した。その感動を受け止めていただけたことに感謝している。」と喜んでいました。

今回のコンクール入賞作品は、順次放送を予定しています。 -

小型は手良第2部 自動車は竜東第1部

伊那市消防団のポンプ操法とラッパ吹奏大会が23日市役所駐車場で開かれました。

小型ポンプ操法の部には、19チーム、自動車ポンプの部には7チーム、ラッパ吹奏の部には、4チームが出場しました。

どのチームも日頃の訓練の成果を発揮し、きびきびとした動作で競技に臨んでいました。

結果は、小型ポンプ操法の部は、手良分団第2部が、自動車ポンプの部は、竜東分団第1部が優勝し上伊那大会への出場権を獲得しました。

ラッパ吹奏の部は、富県・河南・長谷の合同チームが優勝しました。

各市町村の優勝チームが競う上伊那大会は、7月14日に市役所で行われます。

23日の大会の模様は、7月にご覧のチャンネルで放送します。 -

全国から愛好者 太鼓講習会

全国から太鼓の愛好者が集まり技術を磨く、太鼓の講習会が22日箕輪町の文化センターで開かれました。

講習会には140人が参加し参加者のレベルに応じた指導が行われました。

講習会は太鼓の普及振興を図ろうと全国持ち回りで開かれているものです。

初心者向けの5級の講座ではテキストを使っての講義も行われました。

講師は「太鼓はその地方の文化の影響を受けて育ってきた伝統芸能。基本の打ち方のほかに、自分の所属するチームのスタイルを知ることが大事」と話していました。

ある参加者は、「普段指導を受けることが出来ない人から学ぶことができていい経験になった」と話していました。 -

太鼓講習会 伝統を学ぶ

全国から太鼓の愛好者が集まり技術を磨く、太鼓の講習会が22日箕輪町の文化センターで開かれました。

講習会には140人が参加し参加者のレベルに応じた指導が行われました。

講習会は太鼓の普及振興を図ろうと全国持ち回りで開かれているものです。

初心者向けの5級の講座ではテキストを使っての講義も行われました。

講師は「太鼓はその地方の文化の影響を受けて育ってきた伝統芸能。基本の打ち方のほかに、自分の所属するチームのスタイルを知ることが大事」と話していました。

ある参加者は、「普段指導を受けることが出来ない人から学ぶことができていい経験になった」と話していました。 -

思沢川でホタルの乱舞

伊那市御園の思沢川では、30日まで「ほたる祭り」が行われています。

現在ホタルはピークを迎えていて、「思沢川に蛍を育てる会」では、来週末頃までホタルを楽しめそうだと話しています。 -

小学生が寺社平断層を見学

市内の小学生がふるさとの自然に親しみ地球の成り立ちを体験する「地球の学校2013」が22日開講しました。

1回目の22日は小学生10人ほどが参加し、伊那市横山の横山キャンプ場から中央アルプスの地形を見学しました。

講師は東春近小学校の北澤夏樹教諭です。

地球の学校は児童に地球の成り立ちを体験してもらおうと伊那市創造館が開いているもので、今年で2回目です。

児童は講師について山道を下っていきます。

到着したのは寺社平断層です。

寺社平断層は、赤土や火山灰、礫の層が縦に露出している様子を見ることができます。

児童は土を掘り返したり、湧水をたどって断層を観察していました。

講座は全5回で、2回目は7月27日に開かれます。 -

被災地公演に向け 稽古に熱

伊那市西春近を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」は、30日に東日本大震災の被災地、岩手県陸前高田市で公演を行います。

22日は公演に向けた稽古が西春近のまつり工房で行われました。

大太坊は、上伊那のメンバーを中心に13人で活動している太鼓グループです。

東日本大震災後、毎年全国規模の太鼓フェスティバルを開催していた、岩手県陸前高田市の太鼓フェスティバル実行委員会への寄付などの支援を行ってきました。

今回の公演は、震災から2年が経ち、経済的な支援だけでは被災者の自立が遅れ復興が進まないとの被災地からの声を受け、被災した人達に元気になってもらおうと、開催されるものです。

大太坊の演出やプロデュースをしている北原永さんは「震災後の何もできない、何もしたくない状態から、ようやく片付けが落ち着き始め、心にわずかな余裕が出てきたところだと思う。少しでも自立に向けて動き出せるよう、元気づけてあげられれば」と話していました。

公演が行われる、陸前高田市の小友小学校は、高台にある学校ですが、グラウンドや校舎の1階部分が浸水し、使えなくなったということです。

今回の公演は、修繕が終わったグラウンドの改装記念に合わせて行われます。

公演では10曲の演目を披露する予定で、メンバーはお互いの動きを確認しながら稽古をしていました。

大太坊の陸前高田公演は30日(日)に行われる予定です。

伊那からもバスがでるということで、参加希望は、まつり工房で受け付けています。(電話78-6662 まつり工房) -

入野谷の宴会・食事利用客が減少

伊那市長谷の宿泊・日帰り入浴施設・入野谷の平成24年度の宴会や食事の利用客が、前年度に比べ4千人以上減っていることが、21日に開かれた長谷地区地域協議会で報告されました。

この日は入野谷で協議会が開かれ、伊那市観光株式会社の塚本哲朗総務課長から入野谷と仙流荘の経営状況について報告がありました。

報告によりますと、平成24年度の入野谷の宴会や食事などの利用客は3千169人で、前年度と比べておよそ4千400人の減となっています。

パワースポットブームの終息、冬場の利用者の減少が主な要因としています。

入野谷は、冬場の利用が少なく、赤字経営となっていることから、伊那市観光株式会社では冬場の休業を検討していましたが、去年12月に開かれた地域協議会で反対多数となり、昨年度は冬季間の営業も行いました。

塚本総務課長は「人件費・経費の縮減の他、自然を活かした観光客誘致を行って営業を続けていきたい」と話していました。 -

文化祭シーズン 伊那北・弥生で文化祭

高校の文化祭シーズンを迎え、伊那市内の伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校では22日から文化祭の一般公開が始まりました。

ステージ上に集まったのは、上伊那各地のゆるキャラなど14体です。

今年で54回目を迎える伊那弥生ヶ丘高校の文化祭「弥生祭」は「BIG BANG ~はじけろ弥生~」をスローガンに開催され、22日から一般公開が始まりました。

「上伊那ゆるキャラくいず」は、地域との関わりが少ないという生徒の声から生まれた初のイベントで、地域の人にも参加してもらおうと一般公開に合わせて行いました。

クイズの内容は生徒が地域住民や行政に取材してつくりました。

ゆるキャラや地域の特産品などを題材にしたクイズ18問が出題され、マルバツの2択で回答します。

クイズでは「イ~ナちゃんは米粒の妖精である、○か×か」「蕎麦の花は一般的に白だが、赤い花もある、○か×か」などといった質問に、参加者が答えていました。

最後まで残った人には、伊那市内の食事券やおかしの交換券が景品として贈呈されました。

ある参加者は「上伊那のゆるキャラがこれだけ集まることはめったにないので楽しめた」と話していました。

高田幸之介生徒会長は「こういった地域と関わるイベントをきっかけに、距離を縮めていけたら」と話していました。

伊那弥生ヶ丘高校の文化祭「弥生祭」の一般公開は23日までで、時間は午前9時30分から午後2時までとなっています。 -

みんなの森でササユリを観察

南箕輪村の大芝高原親林自然保護の会は22日みんなの森で長野県の準絶滅危惧種に指定されているササユリなどを観察しました。

自然観察会は大芝高原のみんなの森にある植物について知識を深めようと行ったもので、会員や一般10人ほどが参加しました。

県の準絶滅危惧種に指定されているササユリは保護の会が2010年から日当たりを調節したり周辺の整備をするなどの保護活動を行っています。

会によりますと、2010年には100株以下だったササユリが、今年は370株に増え、そのうち100株が花を咲かせたということです。

みんなの森にはヤマアジサイやムラサキシキブなどの草花もあり、参加者たちが観察していました。

ある参加者は、「大芝高原の中にたくさんの貴重な植物があることを知り、勉強になった」と話していました。 -

危険地域を理解 住民が研修

土砂災害など地元の危険地域について理解を深める研修会が16日伊那市高遠町で開かれました。

研修会は自然災害に対する防災意識を高めようと伊那市高遠町地域を対象に開かれたものです。

これまでに土砂災害や地すべりなどが発生した地域5か所で地元住民や消防団が集まり、信州大学名誉教授の北澤秋司さんの話を聞きました。

このうち松倉地区には60人が集まりました。

松倉地区では平成18年7月豪雨で山の崩落の危険があることから地元住民が安全な場所へ避難しました。

北澤名誉教授は「三六災害の時は空梅雨で雨が降らないと思っていたら突然記録的な大雨となった。今年は状況が似ているので気をつけた方が良い。」と話していました。 -

伊那市議会6月定例会 閉会

伊那市議会6月定例会は、市が提出した12議案と議員提出の4議案を可決し、21日閉会しました。

21日は、初日に提出された9議案に加え、新たに3議案が提出されました。

主な物は、西箕輪小学校の耐震補強工事の請負契約などについてです。

21日は、上戸の廃棄物問題の和解に関する議案など12議案と議員提出の4議案を可決した他、請願陳情の4件を採択、1件を趣旨採択、1件を不採択とし閉会しました。 -

タレントの峰さんがザザムシ漁を紹介

NHK BSプレミアムで8月に放送予定の番組「天竜川紀行」の収録が20日、箕輪町で行われタレントの峰竜太さんが、ザザムシ漁を紹介しました。

天竜川紀行は、下伊那郡下條村出身でタレントの峰竜太さんがレポーターを務め、天竜川にまつわる催しや自然などを紹介する番組です。

20日は箕輪町の天竜川でザザムシ漁の収録が行われました。

峰さんとともにザザムシ漁を紹介したのは、この道のベテランで箕輪町に住む小森一男さんです。

小森さんは、かんじきと呼ばれる履物で石についたザザムシをはがし四ツ手網で捕まえる独特の漁を披露していました。

漁が終わると、ザザムシを食べるシーンが始まりました。

収録は1時間ほど行われ峰さんと小森さんのザザムシ談義など、順調に撮影が進んでいました。

BSプレミアム、天竜川紀行では飯田の天竜舟下りや浜松のウミガメ保護活動などが紹介されることになっていて、放送は8月下旬を予定しています。 -

南箕輪村地区環境保全会が協定締結

南箕輪村と久保・田畑・大泉3地区の環境保全会は、21日役場で交付金を受け取るための協定を締結しました。

役場で行われた締結式では、久保農地・水・環境保全会、田畑農地・水・環境保全会、大泉田園景観保全会の3団体と南箕輪村が協定書を取り交わしました。

この協定により農地の環境整備に対する国や県、村からの交付金が受けられるようになります。

事業は平成25年度から28年度までで、それぞれの地区内にある農振農用地の面積に応じて交付されます。

久保・田畑には、年間約300万円、大泉には、650万円が4年間にわたり交付されます。

昨年度は、神子柴が協定を締結し260万円が交付されました。

唐木一直村長は、「非農家世帯が増える中で農地や水は共通の財産。美しい村づくりの先頭に立って活動していってほしい」とあいさつしました。

3団体の代表も調印を終えあいさつし、田畑農地・水・環境保全会の澤田昇三会長(69)は、「28年度までの事業だが、芽生えた活動や交流の輪をそれ以降も継続・発展させていきたい」と話しました。

大泉田園景観保全会の原孝壽会長(65)は、「先人の心を大切にして農村のコミュニティを高めていきたい」とのべました。 -

この夏の節電対策は?世論調査

21日は夏至です。

1年でもっとも日照時間が長い日とされていて、これから本格的な夏を迎えます。

福島第一原発の事故以降、感心が高まっている節電対策。

この夏は、省エネ製品の利用に注目が集まっています。

長野県世論調査協会は、先月15日から今月5日までの22日間に、「この夏心がけたい節電」など環境とエネルギーに関する24の項目について電話調査しました。

調査は、県内31市町村の男女合わせて800人を対象に行われ403人が回答しました。

その結果、この夏心がけたい節電について「照明をこまめに消す」が89%、「冷房を控える」が71%、「使っていない電化製品の待機電源を切る」が62%で、去年の調査と比べ上位の順位に変動はありませんでした。

4位には「LED電球などの省エネ製品を利用する」が入り、58%と去年より7ポイント上昇しています。

特に男性より女性、若い世代より高年齢世代が前向きな傾向となっています。

地球温暖化を感じているかとの問いには「感じている」が73%、「少し感じている」が19%で9割以上の人が実感している結果となっています。

原発の今後については「できるだけ減らすべき」が55%、「全部廃止すべき」が28%、「推進すべき」が7%となっています。

職業別では、専業主婦の4割が全部廃止すべきと答えたのに対し、商工業・自営業の17%が推進すべきと答えています。 -

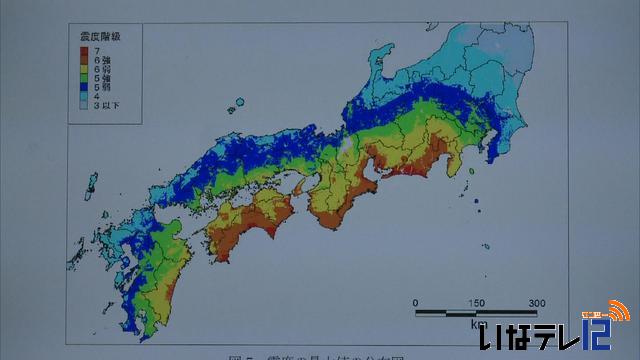

南海トラフ地震想定し地域防災計画見直しへ

伊那市で最大震度6強が予想されている南海トラフ地震について市は、地域防災計画の見直しを行い被害想定を反映させる考えです。

これは21日開かれた伊那市議会全員協議会で報告されたものです。

南海トラフ地震は、四国の南海底にある水深4,000メートル級の深い溝を震源に発生が予想されている地震です。

先月開かれた国の有識者による会議では、地震と津波による被害は最大で東日本大震災の死者・行方不明者の17倍にあたる32万3,000人にのぼるとされています。

伊那市で予想される最大震度は6強、県内で予想される被害は全壊が2,400戸、死者50人となっています。

この報告を受け市では、地域防災計画における南海トラフ地震の被害想定を反映させるため「地震対策編」の改訂を行う考えです。

この他に、市町村単位での被害想定の調査を県に要望する他、情報伝達の強化、緊急輸送道路の強靭化を図るとしています。

市民への対応としては、住宅の耐震化、自主防災組織の育成を進めていく考えです。

また、伊那市は8月31日と9月1日の2日間、長谷地域を会場に伊那市総合防災訓練を実施します。

訓練は、台風による土砂災害や大規模地震などの複合災害が発生することを想定して行われます。

長谷小学校を主会場に、国や警察、消防、地域住民など600人の参加を予定しているということです。

市では、訓練での反省をリスクマネジメントに活かす他、住宅の耐震化の促進も図っていきたいとしています。 -

社会を明るくする運動7月強化月間

7月の「社会を明るくする運動強化月間」に合わせて20日、箕輪町保護司会のメンバーが、平澤豊満町長に法務大臣のメッセージを伝達しました。

社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない社会を目指す取り組みで全国的に行われていて、毎年7月が強化月間です。

この日は箕輪町保護司会のメンバー4人が箕輪町役場で平澤町長に、谷垣禎一法務大臣のメッセージを伝達しました。

箕輪町保護司会は、罪を犯した若者の保護観察を行い、社会復帰を目指す活動をしています。

関真喜生会長は、「町内の犯罪や非行件数もここ数年落ち着いてきている。今後も地域と協力して犯罪のない社会を目指したい」と話していました。

7月の社会を明るくする運動強化月間では、町内の小中学校で作文コンテストが行われる予定です。 -

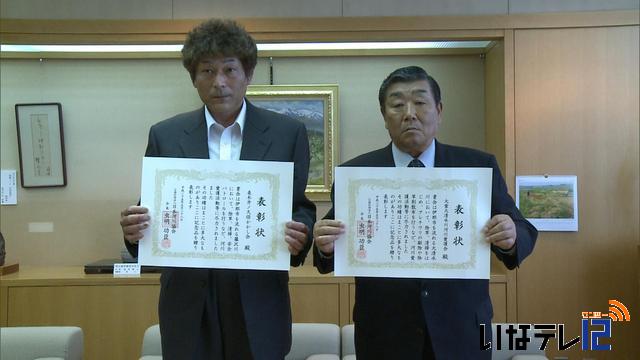

日本河川協会から市内2団体表彰

河川の自然保護や環境学習の活動に功績があったとして、市内2つの団体が日本河川協会の功労者表彰を受賞しました。

この日は受賞した団体の代表者が、伊那市役所で白鳥孝市長に受賞の報告をしました。

河川功労者表彰を受賞したのは、西春近の表木井ノ久保かかし会と、西箕輪の大萱大清水川河川愛護会です。

日本河川協会から表彰されるのは伊那市内で初めてです。

表木井ノ久保かかし会は、藤沢川で草刈りやゴミ拾いを行い、大雨の時は安全パトロールを行いました。

代表の酒井幸雄さんは「めったにない受賞で嬉しい。会の活動を若い人に繋げていきたい」と話していました。

大萱大清水川河川愛護会は、草刈りやゴミ拾いを行い、特定外来生物に指定されているアレチウリ駆除や除草剤散布も行っています。

代表の唐澤重幸さんは「先人の方々のおかげで受賞できた」と話していました。

今回表彰された2つの団体は、今後も活動を続けて次の世代に引き継いでいきたいとしています。 -

大芝高原の七夕とうろう祭りを前に園児がロウソク作り

7月6日に開かれる、大芝高原の七夕とうろう祭りを前に、南箕輪村の西部保育園の園児がロウソク作りをしました。

20日、年長園児25人が、ミツロウを使って灯篭の中に入れるロウソクを作りました。

園児たちは、ミツロウの薄い板の端に芯をのせると、すきまができないように丁寧に巻いていきました。

七夕とうろう祭りは7月6日(土)午後7時10分から大芝高原で行われます。 -

創立10周年記念公演へ稽古に励む

今年創立10周年を迎える、箕輪町文化センタ―付属「劇団歩」は、来月の記念公演に向け、連日、稽古に励んでいます。

18日は、箕輪町の松島コミュニティセンターで稽古が行われました。

劇団歩は、文化センターが完成した翌年、演劇を通して青少年の健全育成を図ろうと、2003年に、団員12人でスタートしました。

創立時から残るメンバーの一人、堀口沙耶さんは、小学6年生で入団し社会人になった現在も団員として活動を続けています。

演出を務めるのは、東京で活躍し約15年前に箕輪町に移住した飯島岱(たかし)さんです。

飯島さんは、「誰もが役者を楽しみ、少しでも上達できる劇団作りを心がけてきた」と話します。

劇団歩では、今年、創立10周年を記念し、今回の作品を含め、地域で活動する作家の新作、3作品を上演する計画です。

第一段として上演するのは「幸福都市」です。

この作品は、記憶喪失の男を通して、時代や社会、他人との関係について問いかける作品となっています。

公演は、7月13日と14日に、箕輪町文化センターで行われる事になっています。 -

ガラス工芸作家 江副行昭さん作品展

伊那市長谷のガラス工芸作家、江副行昭さんの作品展が、長谷ガラス工房で開かれていまず。

会場には、花入れや食器など170点が展示されています。

江副さんは、昭和57年に高遠町に工房を構え、平成5年に活動の拠点を長谷に移し今年で20年になります。

1年の半分は長谷の工房で作品を作り、半分はニューヨークや上海などの海外も含め全国各地の大手百貨店で展覧会を開いています。

今回の作品展では、願い事が叶うとされる、宝珠(ほうじゅ)が90点展示されています。

土を材料にした溶壌(ようじょう)ガラスと砂を材料にした窯吹(ようすい)ガラスの2種類があります。

どちらも土や砂を1450度の高温で溶かして作るもので、それに含まれる銅や鉄などの金属成分により、様々な色合いを表現しています。

江副行昭さんの溶壌、窯吹展は25日(火)まで、伊那市長谷のアートヴィレッジ信州内にある、長谷ガラス工房で開かれています。 -

指揮者、柳澤寿男さんが高遠高校で講演会

東ヨーロッパの国コソボで、音楽を通して平和活動を行っている下諏訪町出身の指揮者、柳澤寿男さんの講演会が、20日、伊那市の高遠高校で開かれました。

高遠高校で年に1回行われている人権学習の一環で、1年生から3年生300人が参加しました。

柳澤さんは、2007年に、東ヨーロッパのバルカン半島にある国コソボで、バルカン室内管弦楽団を設立しました。

戦争による民族間の対立が今も続く中、音楽を通して人々をつなげようと、指揮者として活動しています。

柳澤さんは、「今、もし戦争が始まったら楽器を銃に持ち替えて戦いに行く」と言っていた現地の音楽家がコンサートで拍手をもらった後、「争いはいけない」と考えを改めたエピソードを紹介し、「音楽というものが言葉を抜きにして彼の心に入っていったのだと思う」と話していました。

バルカン室内管弦楽団は、多民族の音楽家で構成されています。

柳澤さんは、「日本人は規律や時間を守るので現地でも信頼され、民族間の接着剤のような役割を果たす事ができる。皆さんも、スポーツや文化など、何かで世界に出てほしい」と、生徒たちに呼びかけていました。 -

伊那市観光協会 組織のあり方検討へ

伊那市の行政や企業、商工団体などで作る伊那市観光協会は、更に観光の実動団体として活動するため、組織のあり方について検討していきます。

20日は、伊那市役所で今年度の総会が開かれました。

観光協会のあり方については、法人化することも含めて検討が行われてきました。

しかし、現状では収益事業もないため、メリットはないとして法人化は見送ることになりました。

現在は、伊那市役所内の観光課・任意団体の観光協会、伊那市観光株式会社があり、どこが何を担当しているのか分かりづらいとの声が寄せられていました。

今回は、行政は、企画・方針・検証を実施、協会は、実動部隊として事業を実施するなど役割分担を明確化します。

分かりやすい組織をつくり、観光協会が、伊那市の観光振興の中心的な役割を担う団体となることを目指します。

現在協会には伊那・高遠・長谷それぞれに支部がありますがその廃止の検討も行うほか、将来的には、民間人が会長を務めることも検討していきます。

組織のありかたについては協会で1年間検討され、来年度からの実施を目指します。 -

上伊那県税100億円超 4年ぶり

平成24年度の上伊那地方事務所管内の県税収入額は23年度に比べ9億2千万円・10パーセント増の101億1500万円となり、4年ぶりに100億円を超えました。

上伊那地方事務所が発表した、平成24年度の県税決算見込額によりますと、上伊那の県税収入額は23年度にくらべ、9億2092万円・10%増の101億1529万円となりました。

県税収入額が前年度を上回るのは5年ぶり、100億円を超えるのは4年ぶりです。

これは、法人県民税と法人事業税、個人県民税などが増収となったためです。

リーマンショックの影響で、平成21年度に県税収入が大きく落ち込み、以降減収が続いていましたが、今回増収に転じました。

増収となった理由について上伊那地方事務所では、法人ニ税は回復の兆しのある企業が増加したため、個人県民税は、年少扶養控除廃止による税金課税が増加したことによるものとみています。

なお未収金は滞納処分などにより、平成23年度にくらべ3,423万円減少の、3億6,337万円となっています。 -

南箕輪わくわくクラブ サッカースクール開講

NPO法人南箕輪わくわくクラブは、小学生までを対象にしたサッカースクールを16日開講しました。

16日は南箕輪小学校で一回目が開かれ、14人が参加しました。

サッカースクールは気軽にサッカーを楽しむ場所が欲しいとの声を受け開いたもので、対象は南箕輪わくわくクラブ会員の未就学児から小学生までです。

子どもたちはシュート練習などをして楽しんでいました。

ある子どもは、「今まで公園でやっていたけれど、うまくなりたくて参加した。練習を続けたい」と話していました。

スクールは毎週日曜日に南箕輪小学校のグラウンドで開かれます。 -

東京芸術大学の学生が吹奏楽部員に演奏指導

東京芸術大学の学生が伊那市内の中学校の吹奏楽部の生徒に16日演奏指導を行いました。

16日は伊那市のいなっせで東京芸術大学音楽学部の学生35人が市内5つの中学校の吹奏楽部員251人に演奏指導をしました。

これは、東京芸術大学初代校長を旧高遠町出身の伊澤修二が務めた縁で生の音楽にふれてもらおうと伊那市が毎年行っているものです。

生徒たちは楽器や熟練度ごとグループにわかれ、正しい姿勢やきれいな音の出し方などを教わっていました。

ある生徒は「指導を受け、音が変わったのがわかった。これからの練習に生かしていきたい」と話していました。

講習会では芸大生による演奏も行われ、生徒たちは本格的な音色に聞き入っていました。 -

春富中で西駒山荘トイレ説明会

来月集団登山を予定している伊那市の春富中学校で、休憩時に立ち寄る西駒山荘のトイレの使い方説明会が開かれました。

17日は2年生150人が西駒山荘管理人の宮下拓也さんから説明を聞きました。

春富中学校では7月23日と24日に集団登山を予定しています。

今年は建て替えのため西駒山荘は休業していますが、集団登山時にはトイレの利用が可能です。

宮下さんは、山でのし尿処理の歴史や袋式トイレの使い方を説明しました。

西駒山荘では袋式トイレが使われていて、洋式トイレにかぶせて使います。

宮下さんは、「トイレのみでなく、山での行動一つ一つが環境へ与える影響を考えてほしい」と話していました。 -

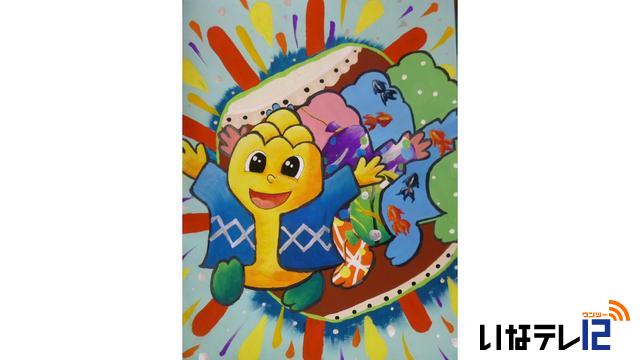

第28回大芝高原まつりポスター図案決定

第28回大芝高原祭りのポスターの図案が決定しました。

ポスターの図案に決定したのは、南箕輪中学校2年の酒井楓さんの作品です。

酒井さんの作品は、村のイメージキャラクターまっくんの明るい表情や、作品全体のインパクトが評価されました。

うちわには、1年生の酒井千南都さんの作品が、パンフレットの表紙には3年生の池上美来さんの作品が選ばれました。

ポスターは200枚印刷され、村内の公共施設や飲食店などに貼り、祭りをPRするということです。

第28回大芝高原祭りは、8月24日土曜日に行われます。

411/(火)