-

東日本大震災 避難者交流会

東日本大震災で伊那市などに避難している人たちの交流会が7日、南箕輪村で開かれました。

これは、避難して生活する人たちの交流の場にしようと被災者を受け入れている4市町村が開いたもので、今回が3回目です。

7日は、伊那市、辰野町、南箕輪村、宮田村に避難している11世帯29人が参加しました。

この地域に避難してきたのは福島県や宮城県の人がほとんどです。

交流会では、南箕輪村のイメージキャラクターまっくんと記念撮影をしたりグループに別れて大芝公園内を散策したりしていました。

昼食の時間には、参加者全員が集まり近況報告などをして交流していました。

南箕輪村では、「顔を合わせる機会も数少ないので、こうした会で親睦を深めてもらえればうれしい」と話していました。 -

超自然の大地 先行上映会

原発事故による風評被害を受けながら再起をかけて奮闘する福島県の農家を取材したドキュメンタリー映画「超自然の大地」の先行上映会が7日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

映画は、原発事故による風評被害と闘いながら安全な農作物を作ろうと奮闘する福島の農家を取材したものです。

上映会は、午前と午後の2回開かれ、合わせて233人が訪れました。

この映画を制作したのは、アメリカシカゴ在住で伊那市出身の映画監督梶野純子さんと夫のエドワードM・コジアスキーさんです。

2人は200時間以上に渡り福島の農家を取材してきました。

梶野さんは「福島の人が事故をどのように乗り越えていくのかを伝えていきたい」と話していました。

またこの日は、自身は東電の社員で父親が農家という福島県在住の安川宏さんが会場に駆けつけました。

安川さんは「福島の農家の悲鳴がうまくまとまっていた。この作品を通して福島の現状を世の中の人に知ってもらいたい」と話していました。

映画の完成は今年の冬を予定していて、梶野さん夫妻は8日に再度福島入りし取材を始めるということです。 -

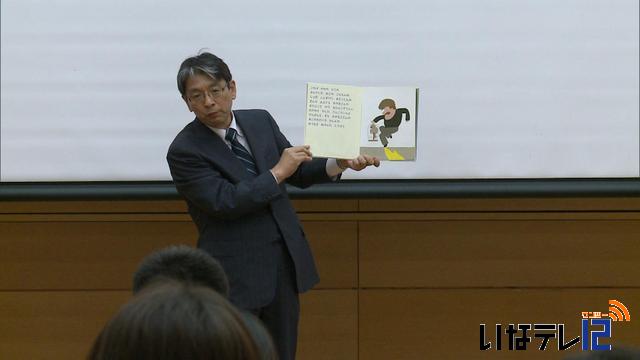

講演会「メディア付漬け育児の危険性」

伊那市境の北原こどもクリニックの北原文徳院長による講演会「メディア漬け育児の危険性」が今日伊那市役所で開かれました。

講演会では北原院長が、テレビやゲームなどの電子メディアが子どもたちに及ぼす影響をテーマに話したほか、絵本の読み聞かせも行いました。

伊那市が育児について考えるきっかけにしてもらおうと開いたもので、120人ほどが訪れました。

北原院長は、電子メディア漬けになると体力の低下や睡眠不足につながると説明し、「テレビを見たりゲームをする時のルールを家族で確認し、親子のふれあいの時間を増やしましょう」と話していました。 -

宇宙の学校2013伊那開校

科学の面白さを家族で体験してもらおうと、6日伊那市の創造館で「宇宙の学校」が開校しました。

これはNPO法人KU-MAと伊那市創造館が連携して行っているものです。

KU-MAは神奈川県にある宇宙航空研究開発機構JAXAの中にあるNPO法人で、「子ども、宇宙、未来、アソシエイション」の頭文字を取っています。

伊那市西春近在住でKU-MAの理事を務めるふるさと大使の秋山智弘さんが、全国で行っている「宇宙の学校」を伊那市でも行いたいと提案し、今年で3年目です。

この日は、親子で星の砂を使って星座作りをしました。

使った砂は鹿児島県の種子島の海岸のものです。

参加した41組の親子は、星の形をした砂を探し、楽しんでいました。

KU-MAの的川泰宣会長は、「親子が一緒になって取り組むことで絆を深めてほしい」と話していました。 -

南箕輪村七夕とうろう祭り

南箕輪村の大芝屋内運動場で6日、七夕とうろう祭りが行われました。

イベントには、村内の保育園や小学校、公民館学級などからおよそ250基のとうろうが設置されました。

とうろうは、段ボールと和紙で作られていて、1つひとつに願い事や好きな絵が書かれています。

生憎の雨で室内での開催となりましたが、訪れた人はロウソクの光が織り成す幻想的な雰囲気を楽しんでいました。 -

農業クラブ連盟 県大会

農業高校などの生徒が加盟している農業クラブ連盟の県大会が6日南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

大会には県内の農業高校など12校からおよそ300人が出場しました。

大会は一年間の学習の成果を発表する場として長野県学校農業クラブ連盟が開いているものです。

6日は測量技術の競技、意見発表、プロジェクト発表、クラブ活動発表の4つの大会が開かれました。

このうち、プロジェクト発表の環境区分には、上農高校の生物科学科の生徒4人が出場しました。

このグループは国の希少野生植物に指定されているアツモリソウの培養にとり組んでいて、培養中に発生するカビの繁殖を納豆菌を使って防ぐ試みを発表しました。

生徒は今年3月から5月にかけて行った実験の結果を発表し、「植物バイオテクノロジーの可能性をさらに広げていくために研究を重ねていきたい」と話していました。

それぞれの大会の最優秀校が上位大会に出場することになっていて、上農高校は上位大会進出はなりませんでした。 -

伊那西高校第29回西高祭

伊那西高校の文化祭第29回西高祭が6日から始まりました。

今年のテーマは「POP!ときめけ、きらめけ、夢みる乙女」です。

この日は、全校生徒が参加してオープニングフェスティバルが行われ、3年生で西高祭実行委員長の平林桃子さんが開会宣言をしました。

オープニングフェスティバルでは、ダンスやチアリーダーなどの発表があり、生徒は手拍子をして盛り上げていました。

伊那西高校の第29回西高祭は6日午後から7日まで一般公開されます。

7日の一般公開は午前9時30分から午後3時までで、各クラスやクラブが模擬店を出したりステージ発表をする予定です。 -

映画「超自然の大地」7日先行上映

アメリカシカゴ在住で伊那市出身の映画監督梶野純子さんが福島県の農家を取材した映画「超自然の大地」が7日、先行上映されます。

梶野さんは伊那北高校を卒業後アメリカに渡り撮影技術を学んで映画監督となりました。

「超自然の大地」は、東日本大震災による原発事故の後、避難せずに汚染された土地で安全な農作物を作ろうと奮闘する農家の姿を取材したドキュメンタリー映画です。

完成は今年の冬を予定していて、あすの先行上映会では去年までに撮影したものを編集しました。

梶野さんは、夫で同じく映画監督のエドワードM・コジアスキーさんと共に3日に帰国。

その足で福島に向かい取材し、6日実家のある伊那市美原に帰って来ました。

梶野さんは「映画を見て自分の住んでいる地域を見つめ直すきっかけにしてほしい」と話します。

先行上映会は、あす午前10時と午後1時の2回、伊那文化会館で開かれます。

入場料は、一般1,500円、高校生以下は800円です。

それぞれの上映後には両監督によるトークショーが予定されています。 -

さぁ夏本番!!関東甲信梅雨明け

気象庁は、関東甲信地方が6日梅雨明けしたとみられると発表しました。

伊那市民プールは6日から今シーズンの営業が始まり、待ちわびた子ども達や家族連れが初泳ぎを楽しんでいました。

長野地方気象台によりますと、関東甲信地方の梅雨あけは平年より15日、去年より19日早く、1951年の統計開始以降4番目の早さということです。

伊那地域の最高気温は29.2度まであがりましたが、上空を厚い雲が覆い時折にわか雨が降るなど、絶好のプール日和とはなりませんでした。

それでも子ども達は水しぶきをあげて初泳ぎを満喫していました。

伊那市民プールは昨シーズンおよそ1万5千人が利用しました。

今シーズンの営業は伊那市民プールが9月8日まで、高遠スポーツ公園プールが8月25日までとなっています。

なお、6日は30度を超える真夏日となる見込みです。 -

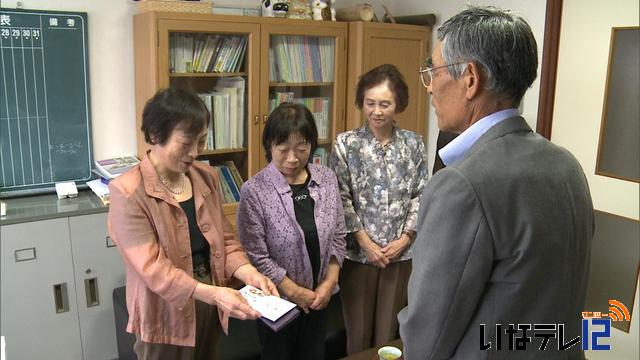

上伊那更生保護女性の会

罪を犯してしまった人の社会復帰を女性の立場で支援する上伊那更生保護女性の会は、たかずやの里に5万円を寄付しました。

湯澤秋子会長ら役員4人が5日にたかずやの里を訪れ、施設建設に役立ててもらおうと埋橋良和理事長に現金5万円を手渡しました。

上伊那更生保護女性の会は、たかずやの里で定期的にボランティア活動をしていて、移転改築が決まってからは、募金活動に協力しようとスーパーに置くための竹筒の募金箱も製作しました。

埋橋理事長は、「こういう施設があることは意外と知られていない。みなさんの活動を通じて広く知ってもらえたらうれしい。」と話していました。 -

南箕輪村戦没者慰霊祭

南箕輪村の戦没者の霊を慰める戦没者慰霊祭が、7日、村公民館で行われました。

慰霊祭には、戦没者の遺族など80人が出席しました。

式では、まず、戦没者に黙祷が捧げられました。

慰霊祭は、毎年、村社会福祉協議会と村が共催しています。

南箕輪村社会福祉協議会の孕石 勝市会長は、「悲しみの歴史を繰り返す事のないよう固く誓う」と挨拶しました。

参列者は日清・日露・太平洋戦争で命を落とした170人余りの戦没者に花を手向けていました。

山口 一男 遺族会会長は、「憲法や歴史観の見直し、防衛軍の創設など政治課題があるが、いつか来た道をたどることは絶対にないように恒久平和の心を大切にしたい」と話していました。 -

高遠北小とブラジル人学校交流

伊那市の高遠北小学校の児童と箕輪町のブラジル人学校コレージョ・デザフィーオのこども達が、7日、一緒に歌うなどして交流しました。

7日は、高遠北小学校で音楽会が開かれました。

各学年による合奏や合唱など15の演目が披露されました。

この音楽会に、箕輪町三日町にあるブラジル人学校コレージョデザフィーオのこども達20人が参加しました。

ブラジルの子どもたちは、歌や演奏、ダンスを披露しました。

両校はともに小規模学校であることから、今年度に入り交流しています。

演目のひとつ「幸せなら手をたたこう」では、日本語とポルトガル語で歌いました。

高遠北小学校では、「なかよしの輪を広げよう」を目標にしています。

音楽会には、地元の保育園や高遠高校の生徒も招かれ、演奏を披露していました。

演奏会の最後は、6年生の歌声に合わせて、子ども達が手をつないで退場しました。

高遠北小学校とコレージョデザフィーオでは、今後もイベントを通して交流していくということです。 -

南ア林道バス営業所のおやきリニューアル

登山客などに親しまれてきた南アルプス林道バス営業所のおやきがヘルシーにリニューアルされました。

おやきは、長谷地域では、油で揚げるようにして焼くのが定番ですが、こちらは蒸してから焦げ目をつけます。

伊那市観光株式会社が経営する南ア林道バス営業所の中にある食堂では、仙流荘のスタッフ岩崎 厚子さんと、窪田 あき子さんがおやき作りをしています。

営業所では、20年ほど前からおやきを売り始めましたが、作り手がいなくなるなどして、途絶えたり再開したりを繰り返していました。

「この営業所の売りはおやきだから」という登山客の声を受けて、再びおやきを販売することになりました。

南アルプスに向かう登山客や降りてきた登山客から、小腹が空いたところにちょうどよいと好評だということです。

この日も、おやき目当ての客が訪れていました。

おやきは、全て100円であんこと野沢菜のほか、現在は期間限定のナスがあります。

その他、季節ごとにカボチャやきのこなども販売します。

このおやきは、林道バスが営業している11月上旬まで販売されています。 -

神子柴農地・水・環境保全会 春日街道沿いに花の苗植え

農地や農業用水路の環境保全に取り組んでいる、南箕輪村の神子柴農地・水・環境保全会は、2日、春日街道沿いに花の苗を植えました。

この日は、保全会を構成している、上伊那農業高校の生徒や、神子柴の地区社協、アクセス道路をきれいにしよう会のメンバーなどが、春日街道沿いにマリーゴールドの苗を植えました。

保全会が発足した去年からの取り組みで、今年は240mに800本の苗を植えました。

荒廃農地を増やさないように地域住民が共同で環境保全に取り組んでいて、植栽作業もその一環です。

マリーゴールドは、7月中旬から、白、黄色、オレンジの3色の花が咲始め、8月中が見頃だということです。 -

七夕集会

7日の七夕にあわせて各地の保育園で七夕にちなんだ行事が5日行われました。

このうち南箕輪村の中部保育園では七夕集会が開かれました。

南箕輪村の中部保育園は、7日が日曜にあたるため、一足早く5日に七夕集会を開きました。

園児たちが願いごとを書いた短冊を飾りつけた大きな飾りを前に歌を歌い、子どもたちが願いごとを発表しました。

「青いくるまが欲しい」

「アンパンマンになりたい」

「かけっこが早くなりたい」

などと発表していました。

全員で七夕にちなんだアニメーションを見たあと、保育士が彦星や織姫、牽牛に扮して登場すると会場は子どもたちの歓声に包まれていました。 -

会員所蔵 額装書画展

伊那市の伊那部宿を考える会は、6日から西町の旧井澤家住宅で会員が所蔵している額装書画展を開きます。

世界遺産登録で話題の富士山。山岸主計の木版画はこのように表現されています。

中村不折 池上秀畝。

明日から始まる書画展には、伊那部宿を考える会の会員14人が所蔵している書画44点と会員が制作した作品12点が並びます。

日本画、油絵、水墨画などバラエティーに富んでいて、時代も江戸時代から現代まで幅広い展示会です。

会では、これまで掛け軸を主に展示会を開いてきましたが、最近の住宅事情を考え、時代にマッチしていると初めて額装書画展を開きます。

会長の森功さんは、「庶民的な作品が多く気軽に楽しんでもらえるはず」と話しています。

会期は6日から21日までで、入館料は、一般が200円、小中学生は、100円となっています。 -

中国の中学生が伊那中訪問

去年の秋から途絶えていた中国からの訪日教育旅行が再開され、中国の中学生が伊那市を訪れました。

伊那市を訪れた中国の中学生14人は、きのう伊那文化会館でプラネタリウムを見学したほか、伊那中学校で授業を受けました。

英語の授業では、英語で自己紹介をしたあと、お互いの国旗を書いたり折り紙で交流をしました。

訪日教育旅行は観光振興などを目的に、県が仲介となって行われているもので、伊那市が受け入れ再開の第1号となりました。

県では今後も中国などアジアからの学生を受け入れていきたいとしています。 -

森林税で松くい虫対策

森林税を使った事業について住民から意見を聞く「みんなで支える森林づくり上伊那地域会議」が4日開かれ、松くい虫対策事業など市町村への支援金の配分が決まりました。

4日は伊那市の伊那合同庁舎で今年度初めての会議が開かれ林業関係団体の代表者など9人の委員が出席しました。

会議では市町村が行う森林づくり事業への支援金の配分が決まりました。

上伊那地域には1,200万円が配分されていて、このうち伊那市、箕輪町の松くい虫対策事業に430万円があてられます。

森林づくり県民税は、里山の森林づくりを進めるため平成20年度から導入されたもので、5年間の予定でしたが平成29年度まで継続となりました。

今年度の事業として、県内の里山の間伐に4億2,900万円のほか、新規事業は間伐材の搬出支援に7百万円、水源林の公有化の支援に1千万円、人材育成に400万円などとなっています。

委員からは「地区ごと松くい虫対策を早く進めてほしい」などの意見が出されていました。 -

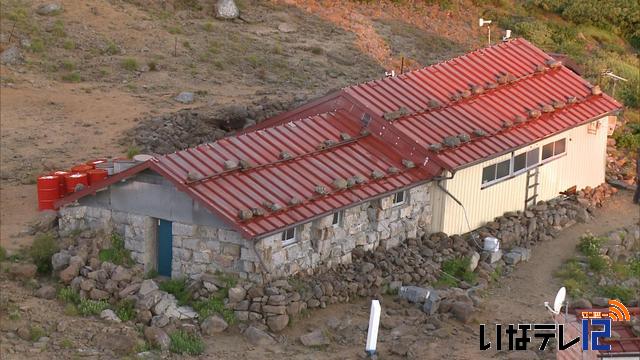

西駒山荘建て替え 事業費を増額へ

伊那市は、中央アルプスの西駒山荘建て替えについて、事業費が安く請負業者を決める入札が成立していないことから、事業費を増額する方針です。

伊那市は、今月11日に、事業費を増額する補正予算案を提出する臨時議会を開くと今日、告示しました。

今年度建て替えが予定されている西駒山荘は、中央アルプスの将棊(しょうぎ)頭(がしら)山にある山小屋です。

伊那市では、今年度当初予算に6000万円の事業費を計上しましたが、高山帯での工事は、7月から10月に限られ、ヘリコプターで資材を運搬するなど、特殊な状況にあることから、請負業者を決める入札が2回、不成立となっています。

伊那市では、請負業者との経費の見積もりに隔たりがあったとして、今回予算を増額することにしました。

また、工期の延長についても検討しているということです。

補正予算案が提出される臨時議会は11日に開かれる予定です。

伊那市では、少なくとも来年の夏山シーズン中には西駒山荘の営業を開始したいとしています。 -

太鼓グループ 大太坊 陸前高田で公演

伊那市西春近を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」は、先月30日に、東日本大震災の被災地、岩手県陸前高田市で公演しました。 大太坊のメンバー12人が出演し、10演目を披露しました。

公演が行われた陸前高田市の小友小学校は、グラウンドや校舎の1階部分が浸水しました。

今回の公演は、グラウンドの改装記念に合わせて体育館で行われました。

地元から200人、伊那から同行した40人、大太坊とかかわりのある関東の太鼓チームから60人、合わせて300人の観客が訪れました。

毎年全国規模の太鼓フェスティバルを開催していた岩手県陸前高田市の太鼓仲間に、大太坊は震災以降支援を続けてきました。

去年、復活した太鼓フェスティバルに大太坊が参加したところ、大太坊の公演を、陸前高田でとの声があがり、今回の公演が実現しました。

陸前高田市は全世帯中の7割以上が被害を受け、死者1555人、行方不明者は223人と壊滅的な被害を受けました。

現在は、瓦礫が撤去され、まちの再生に向けて検討が進められているということです。

公演は無料で行いましたが、県外者には入場料としてカンパを呼びかけたところ、17万円が集まり、陸前高田市に寄付してきたということです。

大太坊では今後も陸前高田との関係を続けていきたいとしています。 -

有印私文書偽造、重婚などで懲戒免職 刑事告発

伊那消防署の31歳の職員が妻に無断で離婚届けに署名捺印し、さらに違う女性と婚姻届を提出し重婚状態にあったことなどがわかり、伊那消防組合は、4日この職員を懲戒免職処分とし、警察に告発しました。

4日いなっせで開かれた記者会見で、伊那消防組合消防本部の伊藤清消防長らが事件の概要を説明しました。

懲戒免職となった31歳の男性職員は、平成22年頃から別の女性と不倫関係にあり、今年1月21日に妻に無断で離婚届けに署名捺印し市役所に提出していました。

4月10日に調停で離婚無効となりましたが、4月5日に別の女性と婚姻届を提出。

この女性と5月10日に離婚するまで1か月間にわたり重婚状態となっていました。

伊那消防組合は、4月10日に職員の苗字が変わっていることに気づき、本人に確認したところ事実を認めたということです。

有印私文書偽造、重婚罪などで伊那消防組合は、地方公務員法に基づきこの職員を今日付けで懲戒免職処分とし、伊那警察署に告発しました。

監督・指導責任として、伊藤消防長ら3人が厳重注意などの処分となっています。

この職員は、119番通報を受信する通信指令員として勤務していました。

職員は、「公務員としての自覚が足りなかった。深く反省している。」と話しているということです。 -

美篶こども寄席に林家木久蔵さん木りんさん

落語を通して聞く力や想像力を膨らませてもらおうと、3日伊那市の美篶公民館で、林家木久蔵さんと林家木りんさんによる「美篶こども寄席」が開かれました。

これは、市立図書館美篶分館に本を寄贈している南信病院の近藤廉治理事長が、木久蔵さんの父、林家木久扇さんと親しいことが縁で始まったもので、今回で2回目です。

この日は美篶小学校の高学年およそ170人がプロの落語を聞きました。

林家木りんさんは「初天神」を、林家木久蔵さんは「牛ほめ」を披露しました。

どちらも話の中に子どもが登場する演目で、児童にも分かりやすい内容となっていました。

ワークショップでは、児童が割り箸を使って蕎麦や団子を食べる仕草を披露したり、林家木りんさんと寿限無を早く言う競争をして、会場は笑いに包まれました。

林家木久蔵さんは「すごく笑ってくれて気持ちが良い。笑いの原点の1つを分かってもらえたら嬉しい」と話していました。 -

コミュニティカフェ・セジュールで みなんこなんさんのイラスト展

伊那市通り町にある、コミュニティカフェ・セジュールで、駒ヶ根市在住のみなんこなんさんのイラスト展が開かれています。

会場には、「みなんこなん」の作家名で活動している、24歳女性の作品16点が展示されています。

セジュールで、お菓子作りの指導などのサポートをしているスタッフです。

みなんこなんさんは、「浮世絵の世界観と近代的な世界観を掛け合わせた作品を楽しんでほしい」と話していました。

イラスト展は、20日(土)まで開かれていて、セジュールでは、お茶を飲みながらゆっくり楽しんで欲しいと話していました。 -

株式会社キッツが児童養護施設たかずやの里に300万円寄付

伊那市東春近に伊那工場を置く株式会社キッツは、3日、富県の児童養護施設たかずやの里の移転改築に伴う備品購入費などに充ててもらおうと、300万円を寄付しました。

この日は、伊那工場長の加藤岳志さんが、たかずやの里を訪れ、施設を運営する、たかずや福祉会の埋橋良和理事長に目録を手渡しました。

(株)キッツとして300万円と、伊那工場の従業員有志から6万6千円を寄付しました。

キッツ伊那工場は東春近にあり、たかずやの里の移転予定地の隣りです。

移転先が工業団地の中なので、子ども達が過ごす環境に適しているか心配される声もあったということですが、次第に、施設のために何かしてあげたいと従業員の話しに出るようになったということです。

9月には、キッツ伊那工場の40周年記念式典に子供たちが出席し、太鼓を披露するということです。 -

収益向上へ 加工用キャベツ栽培

農事組合法人みのわ営農は、今年度から収益の向上を図ろうと、直営農場で加工用キャベツの栽培を始めました。

加工用キャベツは、業者に出荷しカットされた状態での販売や冷凍食品に使用されます。

3日は、営農組合の役員など6人がキャベツの苗7千本を20アールの畑に植えました。

みのわ営農では、これまで農家から借りた畑でソバや大豆の栽培を行ってきました。

しかし、ソバの価格は年々下落していて、現在は10年前の3分の1程度まで落ちているという事です。

今年度から、収益の向上や後継者の育成を図ろうと新たな取り組みとして、加工用キャベツの栽培を始めました。

加工用とする事で価格変動に左右されず、安定した収入を見込む事ができます。

広さ50アールの畑でソバを栽培した場合の収入は13万円程度ですが、キャベツだと、140万円になると試算しています。

今日植えたキャベツは、8月下旬に収穫を行い収量は14トンほどになるという事です。

みのわ営農では、今後、市場のニーズを見ながら、作付面積を増やしていきたいとしています。 -

伊那北小児童が老人保健施設訪問

伊那市の伊那北小学校の2年1組の児童が、近くにある老人保健施設を訪れ、歌などを披露し施設の利用者と交流しました。

美篶にある老人保健施設すずたけへの訪問は、核家族化が進む中、世代を超えた交流を通して、お年寄りとの関わりについて学ぼうと行われました。

2年生が昨日からあしたまで、クラス毎に訪問します。

3日は、2年1組の児童24人が施設を訪れ、歌やけん玉などを披露しました。

発表を終えた子供たちがそれぞれお年寄りの所に行き、名前や得意な事などについて自己紹介すると、「どこの地区に住んでいますか」「すきな勉強は」などと尋ねられる場面もあり、会話を楽しんでいる様子でした。

最後に、子供達から手作りのしおりがプレゼントされると、あるお年寄りは「ひ孫と同じくらい。今日は元気をもらいました」と喜んでいました -

保育園から高校まで一環したキャリア教育を

伊那市キャリア教育推進委員会が2日開かれました。

今年度は、職場体験学習の新規協力事業所の拡大や保育園から高校まで一環したキャリア教育を進めていく方針です。

伊那市は、平成22年にキャリア教育推進委員会を立ち上げ、中学生の職場体験学習を重点に置き働く意味や生き方について考えてもらうキャリア教育の推進を図ってきました。

受け入れ事業所の拡大を進めてきた結果、昨年度職場体験学習を行った生徒は832人だったのに対し、事業所の協力による受け入れ可能生徒数はおよそ3倍の2,416人でした。

これは、前の年度より856人多くなっています。

今後は、中学校の職場体験学習を核に引き続き新規協力事業所の拡大を進める他、保育園から高校までが連携し、一環したキャリア教育を進めるための支援策を検討していく方針です。 -

い~なちゃんカード利用でチケット当たる

商店街のポイントカードの利用で伊那文化会館附属劇団南信協同による定期公演、つかこうへい原作の「熱海殺人事件」の無料ペアチケットが当たるイベントが始まります。

このイベントは、伊那文化会館開館25周年に合わせて行われるもので、7月5日から7日の期間中に、伊那市のい~なちゃんカードを利用して買い物をし、レシートに当たりが出るとチケットと交換できます。

当たりが出たレシートは伊那市荒井のタウンステーション伊那まちで交換できます。

先着100組200人限定で、期間中はい~なちゃんカードのポイントが5倍になります。

公演日は8月24日土曜日と25日日曜日です。

伊那文化会館の山北一司館長は、「この機会にたくさんの人に利用してもらい、町の活性化につなげたい」と話しています。 -

上伊那地区メーデー実行委員会 たかずや整備費寄付

上伊那地区メーデー実行委員会は、4月に開かれた式典の際参加者から集めた現金およそ8万円を2日、児童養護施設たかずやの里の整備費として寄付しました。

2日は、実行委員会の橋爪亨委員長ら2人が伊那市役所を訪れました。

84回目となった今年の式典には、上伊那地区の43の労働組合から1,400人が参加しました。

東日本大震災の発生以降毎年義援金を送っていて、今年はたかずやの里の整備に協力しようと参加者に呼び掛けおよそ8万円が集まりました。

白鳥孝広域連合長は「子ども達の為に使わせていただきたい」と感謝していました。

たかずやの里の整備支援基金には、6月末現在3,600万円が集まっています。

施設は現在実施設計の段階で、9月頃までに工事を着工し、完成は来年3月を予定しています。 -

トルコギキョウ出荷始まる

上伊那を代表する花の一つトルコギキョウの出荷作業が始まっています。

伊那市東春近の花卉農家伊東茂男さんのハウスでは6月下旬から作業が始まっています。

ハウスには色とりどりの花が咲いていて2日は、パートの女性たちが花の収穫作業を行っていました。

リンドウ科のトルコギキョウは、香りはほとんどありませんが、かれんで清楚な雰囲気があることから市場では安定した人気があるということです。

例年、ピンクや白が人気だということです。

JA上伊那によると今年のトルコギキョウの出荷は250万本を計画しています。

上伊那は諏訪に次ぐ産地だということです。

伊東さんのハウスでは毎年栽培面積を増やしていて今年は去年より5万本多い30万本を出荷する計画です。

収穫したトルコギキョウは、敷地内にある作業所に運びこまれます。

はさみで長さを整え、JAを通じて関東や関西方面に出荷されます。

現在は週に3回、2000本余りを出荷していて、最盛期には1日1万本が出荷されるということです。

トルコギキョウの出荷作業は11月いっぱいまで続きます。

411/(火)