-

伊那市西箕輪の原義一さんに警察庁長官から警察協力章

長年にわたり地域の交通安全活動に尽力したとして、伊那市西箕輪の原義一さんに、警察庁長官から警察協力章が贈られました。

18日、長野市で行われた表彰伝達式に出席した原さんは伊那警察署を訪問し、青木辰夫署長に受賞の報告をしました。

警察協力章は、警察から民間に贈られる表彰のうち、最高位のものです。

現在77歳の原さんは、昭和30年代に電子部品の製造会社を立ち上げ、会社経営の傍ら50年にわたり地域の交通安全活動に携わってきました。

事業所を回り従業員対象の交通安全教室を開いたり、伊那市交通安全協会連合会の会長を務めた13年前には、ケーブルテレビを活用した啓発番組の企画を行うなど積極的に活動を行ってきました。

警察協力章は、今回全国で41人が受章し、県内では原さんのみです。 -

[夏を楽しむ展」開催

陶芸やガラス細工、木工作家など5人で夏をテーマに作品を並べた「夏を楽しむ展」が今日から、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

5人の作品は全て手作りで、南箕輪村でガラス細工をしている角田まち子さんの声掛けで、「初夏にふさわしい涼しげな装いや食器などを展示販売しよう」と集まりました。

伊那市長谷で工房を開いている松尾みゆきさんが出展している陶器は、青を基調とした涼しげな雰囲気をかもし出しています。

角田さんが作るとんぼ玉のアクセサリーはさわやかに透き通った初夏らしい作品となっています。

「夏を楽しむ展」は伊那市西春近のかんてんぱぱホールで22日まで開かれています。 -

南箕輪南部小の職員が160万円余を着服

南箕輪村の南部小学校に勤務する女性職員が2年間に渡り給食費160万円余りを着服していた事が分かりました。

18日は、南箕輪村民センターで、記者会見が開かれ、村教育委員長などが謝罪しました。

村の顧問弁護士によると、旧食費を着服していたのは、南部小学校の会計を担当していた39歳の女性事務職員です。

平成23年6月から、平成25年6月までの2年間にわたり、163万5915円を着服していました。

これは、学校に勤務する村職員の給食費のほか、銀行振り込みでなく直接学校に持ち込まれた児童の給食費などです。

食材を納入していた業者から入金がないという知らせをうけ7月2日から学校が調査をはじめ、11日に女性職員が、着服していた事を認めました。

夫の借金の返済や住宅ローンの返済に充てていたということです。

着服していた金額については、22日までに家族が全額返還する予定で、実害はないことから、南箕輪村教育委員会では、刑事告訴はしない方針です。

女性は県職員で、処分については県が今後決めるということです。

村教育委員会では、監査などのチェックに甘さがあったとして、年に2回監査を行うなど体制を強化し、再発防止に努めたいとしています。 -

寒天カスでトマトが美味しく

伊那市西春近の農業生産法人 ぱぱな農園が販売している寒天カスで栽培したトマトが、ミネラル分を多く含み、うまみ成分も増す事が分かりました。

ぱぱな農園が販売しているのは、伊那食品工業の商品を製造する際にでる寒天の絞りカスから作られた土壌改良材「アガーライト」です。

今年、初めて試験的に、普通の培養土と、アガーライトを配合した培養土など条件を変えて、トマトを栽培しました。

どこがどのように美味しいのか科学的に調べようと、伊那食品工業の研究開発グループが味覚センサーなどによる比較調査を行いました。

酸味が少なくうまみ成分が多くなっているほか、カルシウムやカリウム・鉄などが多く含まれていることが分かりました。

18日も、ぱぱな農園には、土壌改良材を求め飯田から訪れたという客の姿がみられました。

ぱぱな農園では、これまでもアガーライトを使って農作物を作ってきました。

今年からは、トマトの栽培を始め、調査によって科学的な裏づけも得られました。

ぱぱな農園では、トマトのように、アガーライトによって機能性を高めた農作物の開発に今後、力を入れていきたいと話しています。 -

小沢優斗君が全米選手権大会に出場

今月26日から8月4日までアメリカで開催される15歳以下の硬式野球の全米選手権大会に伊那中3年生の小沢優斗君が日本代表として出場します。

17日は小沢君ら4人が伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に出場の報告をしました。

小沢君は辰野町を拠点に活動する伊北リトルシニアで、キャッチャーで4番バッターとして活躍しています。

アメリカイリノイ州クリスタルレイクで開かれる15歳以下の硬式野球全米選手権大会に日本はブラジルなどと共に特別招待を受けました。

小沢君はリトルシニアに所属する2万人の中から日本代表チーム18人に選ばれました。

パワーがあり、長打が魅力の選手だということです。

白鳥市長は、「地元から優れた選手がでるのは嬉しい。高校に入ったら甲子園に連れていってほしい」と話していました。 -

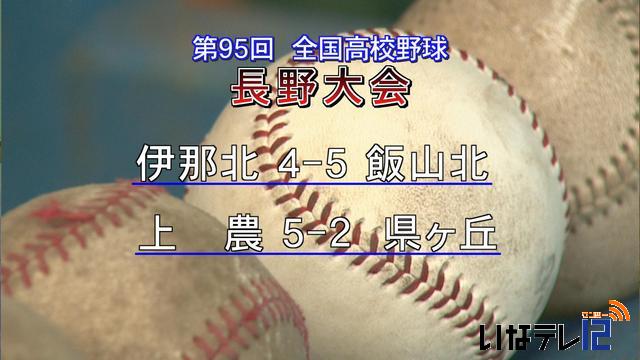

高校野球長野大会 上伊那勢結果

第95回全国高校野球長野大会。

17日行われた上伊那勢の試合結果をお伝えします。

伊那北高校は4対5で飯山北高校に、敗れました。

上伊那農業高校は5対2で、松本県ヶ丘高校に勝ちました。

18日は、高遠高校の試合が予定されています。 -

自動車販売店協会が防犯用品を贈呈

一般社団法人、長野県自動車販売店協会は今日、防犯用品を箕輪町に贈りました。

今日は地域交流センターみのわで贈呈式が開かれました。長野県自動車販売店協会理事長の宇都宮保さんが、安心安全な町づくりを願って防犯用品を平澤豊満町長に手渡しました。

寄贈されたのは、青色パトロールの回転灯や防犯腕章、さすまたや手回し式ラジオ付き携帯ライトです。

式の後、さすまたの実演を交えた使用講習会が開かれ、町内の小中学校の教諭6人が、指導を受けていました。

指導をしたのはさすまたの考案者で元警察官の原明徳さんです。原さんは「いざという時にいかに冷静に使えるかがポイント。今回贈られたものは、通常のさすまたと違い、手錠型の為、安心安全に犯人を確保できるなどと」話していました。 -

祭ムード盛り上げ 大行燈設置

伊那まつりで使われる大行燈2基が、17日、市役所正面玄関前に設置されました。

大行燈は、まつりを盛り上げようと平成14年に製作されました。

高さ、およそ3メートル、重さは200キロの大行燈、市民踊りの際には、踊りエリアの南北の両端となる西町の春日公園下交差点とJR伊那北駅前交差点に設置されます。

本番となる来月3日までの間は、まつりムードを盛り上げようと市役所に設置されます。

この日は、市の職員らが、1時間ほどかけて組み上げ、2基の大行燈を完成させました。

伊那まつりの市民踊りは、8月3日土曜日に予定されています。 -

元高遠町長伊東義人さん葬儀、しめやかに

今月13日に亡くなった、旧高遠町の最後の町長、伊東義人さんの葬儀が、17日伊那市高遠町でしめやかに行われました。80歳でした。

伊東義人さんは、昭和25年から旧河南村役場に勤務しました。

町村合併後の昭和39年からは旧高遠町役場に務め、総務課長などを歴任し、平成4年12月からは高遠町助役に就任しました。 -

雇用拡大へ 伊那養護学校を見学

伊那市の伊那養護学校で事業者を対象にした高等部の作業学習の見学会が17日開かれました。

17日は上伊那から障害者の雇用を検討している事業所や行政など18団体が参加し、伊那養護学校高等部の作業学習の様子を見学しました。

見学会は県が障害者の雇用促進につなげようと開いたもので、伊那養護学校では2回目です。

参加者は生徒に「ものづくりは好きか」などと質問をしていました。

意見交換会では、「想像より障害の程度が幅広かった。仕事内容に応じて向いている性格や程度があると感じた」といった感想が出ていました。

伊那養護学校によりますと、伊那養護学校の一般企業への就職割合の過去10年間の平均はおよそ4割で、県内の特別支援学校の平均の2割より高くなっているということです。

伊那養護学校では、今年度31人中16人が一般企業への就職を希望しています。 -

ご近所福祉大会開催

第8回伊那市社会福祉大会と平成25年度ご近所福祉推進セミナーが合同で17日、伊那文化会館で開かれました。

これは伊那市社会福祉協議会が毎年開いているもので、日頃から福祉の増進に尽力してきた市内の28人が表彰されました。

表彰されたのは、障害者や高齢者などを長年にわたり介護した人やボランティアとして活動して来た人などです。

受賞者を代表して伊藤津寿留さんは、「これからも皆様の力になれるよう頑張っていく」と挨拶しました。

続いて、遺品整理専門会社キーパーズ代表の吉田太一さんが「最後まで孤立しないために」と題して講演しました。

吉田さんは1年間に300件を超える孤立死の現場で遺品整理をしています。吉田さんは、「人と人との繋がりが薄れ、孤立している人は自身で外部との関係を絶つ傾向がある。孤立しないために、ご近所付き合いのあり方をもう一度見直して欲しい」と話していました。

現在、伊那市の全世帯の25%が単身世帯で、そのうち高齢者の単身世帯は11%を超えています。 -

はびろの里利用者切り絵展

伊那市西箕輪の老人保健施設はびろの里内の交流センターで、利用者による切り絵作品展が開かれています。

交流センターには、はびろの里の利用者が作った切り絵、26点が飾られています。

作品は清水和美さんと梅田國照さんが作ったもので、2人はリハビリの一環として切り絵を始めました。

はびろの里では切り絵に興味を持つ利用者が増えていて、梅田さんは他の利用者に教えるのを楽しみにしているということです。

清水さんと梅田さんの作品は、8月下旬まで展示されています。 -

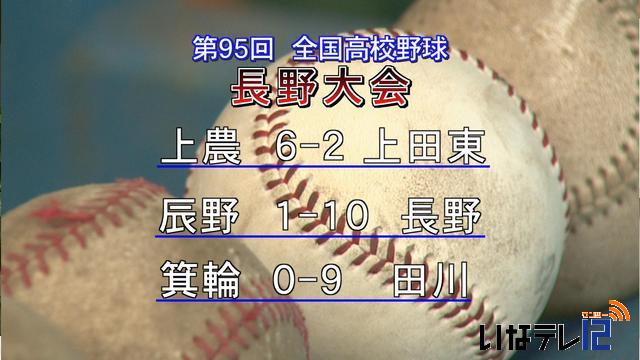

高校野球長野大会 上伊那勢結果

第95回全国高校野球長野大会。15日と16日に行われた上伊那勢の試合結果をお伝えします。

15日の試合結果です。

上伊那農業高校は上田東高校に、6対2で勝ちました。

辰野高校は10対1で、長野高校に敗れました。

箕輪進修高校は9対0で田川高校に敗れました。 -

県工科短大、伊那技術専門校活用で意見集約

上伊那広域連合や上伊那の経済団体などは県工科短期大学校の上伊那地域への機能配置について、南箕輪村の伊那技術専門校の活用を要望するとの意見を16日まとめました。

会合は県工科短大の上伊那設置についてその具体的な場所など上伊那の意見の一本化を図ろうと公益財団法人上伊那産業振興会が開いたものです。

伊那市のいなっせで開かれた会合にはこれまで県に誘致を要望してきた上伊那広域連合や、伊那、駒ヶ根の商工会議所など7団体のほか地元選出の県議会議員など12人が出席しました。

冒頭のみ公開された会合では伊那技術専門校の活用か新設かについて意見が交わされ伊那技専の活用で意見がまとまったということです。

上伊那産業振興会の向山公人理事長は「駒ヶ根工業高校の問題もあったが工科短大と連携を密にして良い人材を育成していくという意味で意見の集約ができた。企業でも素晴らしい技術を持っているところがたくさんあるので企業との連携も密にして素晴らしい工科短大にし地域振興を図っていけるようにしたい。」と話していました。

駒ヶ根工業高校周辺での新設を要望していた上伊那南部の教育関係者から、設置場所についての判断を一任されていた上伊那広域連合副連合長の杉本幸治駒ヶ根市長は

「伊那技術専門校の格上げということになればやはり一番現実的であるし早期に地域の産業界が望んでいる人材を供給できるということであるのでそれが一番ベストではないかと考えている。」と話していました。

建設事業費について県では伊那技専を活用した場合が16億円、新設は38億円と試算しています。

上伊那広域連合や経済団体は今回まとまった意見の他、授業のカリキュラムなど詳細を詰めて8月末頃、県に要望書を提出することにしています。 -

紙芝居で子ども達に夢を

東日本大震災の被災地で紙芝居を通じた支援活動を行っている埼玉県の家族が16日、伊那市の富県小学校を訪れ、子ども達と交流しました。

16日は、はせがわ祐希さんと父親で画家のいさおさん、母親の芳見さんの3人が富県小学校を訪れました。

埼玉県在住のはせがわさん一家は、震災の起きた年の7月から紙芝居を通じた社会貢献活動を被災地を中心に行っています。

ライブ活動の他、自作の紙芝居を2冊1組で販売していて、1冊を購入者へもう1冊を被災地に届けています。

岩手県の吉浜中学校と交流している小学校が伊那市にあることを知ったはせがわさん一家が富県小を訪れました。

紙芝居は1冊12枚組で、星のキャラクターが夢を叶える9つの風船を動物たちに届ける旅をするという話です。

紙芝居は、1冊は富県小に贈られた他、もう1冊は今月末に児童自ら吉浜中学校に届けるということです。

月末から伊那市で開かれるはせがわさんの絵画展に合わせ、子ども達が10年後の夢についての紙芝居を作りました

画家のいさおさんから教わりながら絵を描き、裏面にはメッセージを書きました。

はせがわさんの展示会は伊那市のかんてんパパホールで、被災地と伊那市の子ども達が描いた夢の紙芝居の展示会は伊那図書館で、それぞれ30日から開かれる予定です。 -

西春近住民桜の里整備作業

伊那市西春近の住民が15日、細ヶ谷のグランド周辺に植樹した桜の整備作業を行いました。

西春近の区や団体でつくる西春近自治協議会では地域づくりの活動の一環として、植樹した桜の環境整備作業を毎年行っています。

伊那スキーリゾート下の細ヶ谷グランドの周辺には、およそ170本の桜が植樹されています。

この日は西春近地区の住民などおよそ140人が整備作業を行いました。

草刈りと桜の周りにある支柱を外す作業、土の少ない場所に土を足す作業を行いました。

自治会では、しっかりと整備を行い、桜を育てて何年後かに桜の里として見事に花を咲かせたいということです。 -

芝平山絵図虫干し

高遠領6カ村と諏訪領12カ村の山の境界線が書かれた芝平山絵図の虫干しが、15日伊那市高遠町上山田の芝平公民館で行われました。

芝平山絵図は、今から305年前の1708年宝永5年に作られ、300年以上守り継がれています。

江戸時代五代将軍末期、伊那領の6カ村と諏訪領の12カ村の間で山の所有権を巡る争いが起きていました。

芝平山絵図は、その紛争を治めるため江戸幕府が決裁書として双方に渡したものです。

芝平山絵図の虫干し行事は、伊那市無形民俗文化財に指定されていて、毎年7月15日に行われます。

この日は当時の高遠6カ村御堂垣外、荒町、北原、栗田、四日市場、芝平の区長や総代ら15人が参加しました。

虫干しは6カ村が持ち回りで担当していて、来年は御堂垣外が担当するということです。 -

伊藤国光さん講演会

上伊那農業高校陸上部出身で現在専修大学陸上部監督の伊藤国光さんの講演会が14日、伊那市の創造館で開かれました。

伊藤さんは伊那市出身の59歳で、上農高校卒業後、株式会社カネボウ化粧品陸上競技部で選手として活躍し、現在は専修大学陸上部の監督を務めています。

日本代表が参加を辞退した1980年のモスクワオリンピックには、マラソン日本代表選手として出場が決まっていました。

長距離走を得意種目としてきた伊藤さんは、現役当時に1万メートルで日本新記録、2万メートルで日本最高記録を打ち立てています。

この日の講演では現役当時のことや現在の監督としての経験について話しました。

会場には上農高校陸上部やOBらおよそ70人が集まりました。

講演後、上農高校の生徒から「1番大事にしていたことは何か」との質問に、「いつでも気を抜かず全力でやること」と答えていました。

伊藤さんは「失敗しても後ろを振り返らずに早く次の目標を立てることが大切」と参加者に呼びかけていました。 -

いなかまつり ブラジル

箕輪町松島のブラジル人学校、長野日伯学園でいなかまつりブラジルが14日開かれました。

このまつりは、ブラジルの文化を忘れないようにと毎年この時期に開かれています。

会場となった学校隣の駐車場には、飲食の屋台も出て、訪れた人たちが楽しんでいました。

学校で学ぶ子どもたちは、カーリンボーと呼ばれるブラジルのダンスを披露し、拍手をあびていました。 -

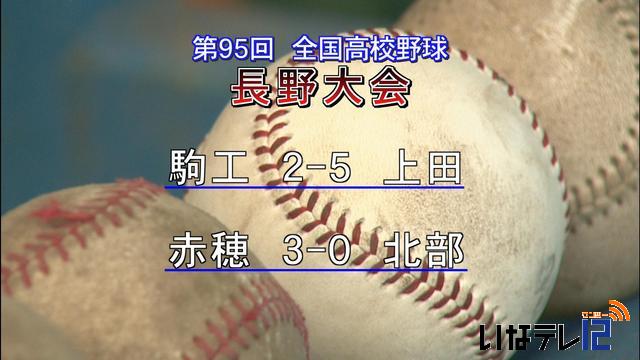

高校野球長野大会 上伊那勢結果

第95回全国高校野球長野大会。14日に行われた上伊那勢の試合結果をお伝えします。

県営上田球場で行われた駒ヶ根工業高校対上田高校の試合は、2対5で駒ヶ根工業高校が敗れました。

長野オリンピックスタジアムで行われた赤穂高校対北部高校の試合は3対0で、赤穂高校が勝ちました。

15日は、上伊那農業高校、箕輪進修高校、辰野高校の試合が予定されています。 -

南宮神社で御鹿奉納神事

箕輪町の箕輪南宮神社で、鹿の頭に見立てた飾りをかぶった子どもたちが境内をまわる御鹿奉納神事が14日行われました。

御鹿奉納神事は、450年前から伝わる神事です。

天竜川をはさんで東側の福与、福島と西側の大泉、大泉新田、大萱、富田の「富・大・福」の文字が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が毎年交互に担当して行います。

今年は、西側地区の担当でした。

鹿頭をかぶった子どもの行列は境内の中央を大きく空けて、左回りに三回廻ります。

箕輪町誌によりますと、その昔雨乞いのお礼として鹿を神様に献上した事が、この神事の基になっているといことです。

この神事が終わると、引き続き御神体遷座の神事が行われました。

建御名方命を神輿に乗せて、三日町の南宮神社秋宮に遷座されます。

42歳の厄年の男性たちが区内を曳航します。

この時だけ、無病息災を祈り神輿の下をくぐることができます。

御神体は、12月27日の夜中に秋宮から春宮の箕輪南宮神社に再び遷座され、これは御神渡りの儀式と呼ばれています。 -

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

各市町村の大会で優勝した消防団チームが出場して上伊那1位を決める上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が14日に伊那市役所西側駐車場で開かれました。

各市町村のゆるキャラも応援にかけつけた上伊那大会。

ポンプ車操法の部には、7チーム、小型ポンプ操法の部には8チーム、ラッパ吹奏の部には8チームが出場しました。

競技の結果ポンプ車操法の部は、南箕輪村が優勝、準優勝は辰野町、3位は駒ヶ根市でした。

小型ポンプ操法の部は、辰野町が優勝、準優勝は、駒ヶ根市、3位は飯島町でした。

ラッパ吹奏の部は、辰野町が優勝、準優勝は駒ヶ根市、3位は伊那市でした。

それぞれの優勝チームは、8月4日に長野市で開催される県大会に出場することになっています。 -

富県社協 たかずやの里最後の整備作業

伊那市の富県地区社会福祉協議会などは、地元にある児童養護施設たかずやの里で、施設移転前の最後の整備作業を14日行いました。

富県地区社協による整備作業は毎年行われていますが、施設の東春近への移転が決まっているため、整備作業は今回が最後です。

この日は、富県地区社協や富県地区の住民、施設職員と児童およそ60人が、草取りや枝を切る作業を行いました。

現在施設の敷地内にあるアジサイやツツジは移転先に植樹するということです。

整備作業にあたったある男性は「子ども達との交流も兼ねて作業を行ってきたから今回が最後で寂しい」と話していました。

施設長の菅雄峰さんは「みどりの多い環境づくりは移転しても続けていきたい」と話していました。 -

廖玉仙さん写真展開催

伊那市長谷の「蔵の宿みらい塾」に台湾から農業研修に来ている、廖玉仙(りょうぎょくせん)さんの写真展が道の駅「南アルプス長谷ビジターセンター」で開かれています。

廖さんは去年8月から農業や民宿経営、日本語の研修に台湾から来ています。

この1年間で長谷の人の温かさや四季の移り変わりに感動し、時間を見つけては長谷の風景にカメラを向けてきました。

1年間でおよそ12,000枚の思い出を写真にしました。

今月26日には帰国予定で、その前に地元長谷の人達、長谷を訪れた観光客に外国人から見た長谷、伊那市の素晴らしさを感じてもらいたいと、展示会を開きました。

廖さんは普段ピャウピャウの愛称で呼ばれていて、会場に設置されたメーッセージノートには多くのコメントが残されていました。

写真展は14日まで開かれています。 -

ワンコインガイドの収益寄付

伊那市観光ボランティアガイド、いーなガイドの会は高遠城址公園の桜祭り期間中に行った、ワンコインガイドの収益を伊那市に寄付しました。

11日は、いーなガイドの会会長の武田宏さんなど4人が市役所を訪れ、「ワンコインガイド」の収益、37,500円を白鳥孝伊那市長に手渡しました。

「ワンコインガイド」は500円で高遠城址公園内の桜の見所を案内するサービスで、今年は75件の利用がありました。

いーなガイドの会は現在46人で、今年から春日公園のガイドも始め、好評だということです。

武田さんは、「桜の里作りに役立ててもらいたい」と話していました。 -

あんざんコンクール2013

かけ暗算や、わり暗算などを競う2013年あんざんコンクールが13日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。

この日は日本珠算連名伊那支部に加盟している8つのそろばん教室から選抜された小学2年生から一般までの56人が参加しました。

この大会はかけ暗算、わり暗算、みとり暗算を制限時間内に解き、合計点を競うものです。

表彰式では、小学校2年生から中高生一般の部までの6部門の上位3人がトロフィーを受け取りました。

今回の大会で各部門1位になった6人は、大会の後に行われた全国通信あんざんコンクールに出場しました。 -

箕輪町木下区こども鼓笛隊パレード

箕輪南宮神社例大祭にあわせて、13日木下区の子どもたちによる鼓笛隊パレードが行われました。

鼓笛隊パレードは、昭和50年から区民全体で祭りを盛り上げようと始まったもので今年で38年目です。

この日は、小学生およそ260人が、3つの隊に分かれて演奏をしました。

パレードでは子ども達が、南宮神社を目指して町内を練り歩きました。

南宮神社では、14日雨乞いの行事、鹿頭踊りが行われます。 -

南アルプス入り込み今年1番

週末の13日、南アルプスは多くの登山者で賑わい、林道バスは臨時便を出すなどの対応に追われていました。

今朝は、登山者およそ660人がバス乗り場を訪れました。

伊那市は、これに増便し対応しました。

北沢峠の山梨県側に位置する長衛小屋の周辺です。

これから山に登る人や、下山した人達のテントが並んでいました。

南アルプス林道バスによりますと、今日1日で戸台口から北沢峠までの上り便を利用した人は975人で、今年1番の入り込みになったということです。 -

南アルプスに関するイベント

伊那市は、南アルプスをより知ってもらおうと今年度初めての南アルプスジオラインツアーを開きました。

ツアーには市内外からおよそ30人が参加しました。

これまではジオライン見学会として開いていたものを、より気軽に参加してもらうために名前を改めました。

参加者は林道バスで北沢峠へ向かう途中、この場所でしかみることができないとされている植物についての説明を、ジオパークガイドから受けていました。

北沢峠につくと、仙水峠までのおよそ1時間半の道のりを歩きました。 -

JA上伊那 伊那支所16日オープン

JA上伊那が伊那市荒井区室町に建設していた新しい伊那支所が完成し、12日竣工祝賀会が開かれました。

祝賀会には、関係者70人が参加し、神事などで施設の完成を祝いました。

新しい伊那支所は、現在の建物の南側に2億2,000万円をかけて建設されました。

これまで階段を登って2階部分にあった金融窓口が1階になったほか、エレベーターも設置。

120人収容の会議室も2階に設けられました。

料理教室にも使うことができる多目的会議室もあります。

屋上には太陽光パネルを敷き詰め発電した電力は中部電力に売電します。

御子柴茂樹組合長は、「多くの利用があっての支所なので気軽に立ち寄ってもらい、地域のコミュニティーホールとしても活用してほしい」とあいさつしました。

新しい伊那支所は、16日にオープンの予定です。

今の伊那支所は、今月末から取り壊し、跡地は、駐車場として整備される予定です。

411/(火)