-

伊那中央病院で看護師就職説明会

来春、看護師として就職を希望する人を対象にした就職説明会が29日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。

説明会には、看護学校の学生など16人が集まりました。

7月の採用試験に向けて、今回は春休み中の学生に病院の設備や働き方について知ってもらおうと開かれました。

伊那中央病院では現在、正規358人、臨時75人の合わせて433人の看護士が働いています。

毎年20人前後を採用していますが、救命救急センターや脳卒中センターの拡充により、平成25年度は例年以上の雇用を予定しています。

説明会では、先輩看護師2人が働いてみて感じたことなどを話しました。

このうち1年目の横谷優希さんは「新人をゆっくり育てようという雰囲気がありのびのびと働けている。毎日が新しい事の連続で充実した日々を過ごしている」と話しました。

伊那中央病院では、7月の採用試験までに説明会をあと4回開く予定です。 -

伊那市創造館「マンガの間取りと建築模型展」 義援金届ける

今年2月から伊那市創造館で開かれていた「マンガの間取りと建築模型展」で、来場者からよせられた東日本大震災の義援金が、4日、伊那市に届けられました。

この日は、伊那市創造館の捧剛太館長が、伊那市に、義援金11万608円を届けました。

伊那市創造館で今年2月3日から4月1日まで開かれていた「マンガの間取りと建築模型展」では、作者の二人が東北出身だったことから、会場に募金箱を設置し、来館料の代わりに義援金の協力を呼びかけました。

期間中、約2,200人が来場し、11万608円が集まりました。

捧館長は、「大勢の方の協力に感謝したい」と話していました。

伊那市によりますと、これまで市に寄せられた東日本大震災と長野県北部地震の義援金の総額は、8,280万円となっています。 -

伊那公民館の絵画サークル「芽の会」第20回洋画展

伊那公民館の絵画サークル「芽の会」の第20回洋画展が、4日から伊那図書館で開かれています。

会場には、芽の会のメンバーが去年の秋から制作した油絵やアクリル画が展示されています。

毎年1回、市内で展示会を開いていて、今回で20回目になります。

芽の会は、毎週第1、第3土曜日に伊那公民館で活動しています。

それぞれの力を伸ばしながら楽しく活動しているという事で、一人ひとりの個性を感じてもらいたいという事です。

芽の会による洋画展は、伊那図書館で10日(火)まで開かれています。 -

3日の暴風雨 倒木や農業用ビニールハウスの倒壊などの被害

伊那市で最大瞬間風速30メートルを記録した、3日の暴風雨で倒木や農業用ビニールハウスの倒壊などの被害がでました。

伊那市では、長谷杉島など市内11か所で倒木被害が発生しました。中部電力伊那営業所によりますと、倒木などにより、3日夕方から4日にかけて市内319戸で停電が発生しましたが、すべて復旧しているという事です。

また、伊那北保育園では、3日午後5時半頃、街路樹が敷地内に倒れこみました。

雷が落ちたため、倒れたのではないかということです。

木は、停めてあった車の上に倒れたため車にキズがつくなどの被害がありましたが、けが人はありませんでした。

JA上伊那のまとめによりますと、ビニールハウスの倒壊が伊那市で13棟、箕輪町で1棟、南箕輪村で6棟発生し、高遠町地区で19万円あまりのイチゴの苗の被害が出たという事です。

建物では、伊那市狐島で天竜川漁業協同組合の会館の屋根がめくりあがり破損すなどの被害がでています。

伊那市、箕輪町、南箕輪村とも、けがをした人はいなかったという事です。 -

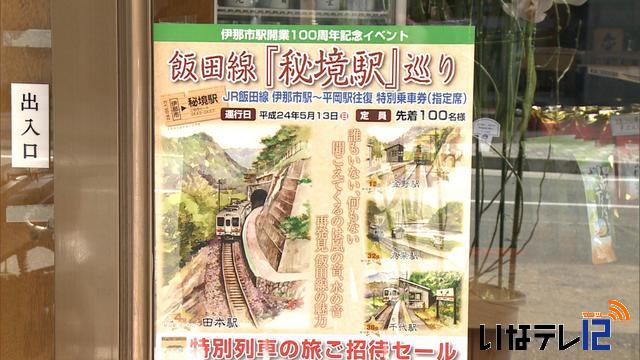

飯田線「秘境駅」巡り 招待セール開催

今年、開業100周年を迎える伊那市駅。

5月13日には、100周年の記念イベントの一環として、飯田線の秘境駅を巡る特別列車が運行します。

秘境駅は深い山の中などにある駅でゆったりとした時間を楽しめ、何も無い事が一番の魅力だと言われています。

飯田線には秘境として知られている、下伊那郡泰阜村の田本駅や飯田市の金野駅など6つの駅があります。

そんな、飯田線の秘境駅を巡り、普段の忙しい時間を忘れ100年前の面影のある空間を感じてもらおうと地元商店街や市、JRなどでつくる「伊那市の暮らし100年地域活性化推進委員会」では、特別列車の運行を企画しました。

特別列車の旅ご招待セールは5日から始まり、中心市街地の92店舗が参加します。

2000円以上買うとスタンプが1つもらえ、それを5個集めます。

先着100人限定で、タウンステーション伊那まちで、乗車券と引き換えてもらう事ができるということです。

特別列車は、5月13日午前9時、伊那市駅を出発し、金野駅や田本駅に停車しながら、下伊那郡天龍村の平岡駅間を往復する計画です。 -

箕輪町 唐澤新教育長にきく

箕輪町の新しい教育長となった唐澤義雄さん。

唐澤教育長に抱負や箕輪町の学校教育の課題などについて話を聞きました。

唐澤教育長は現在60歳。信州大学人文学部卒業後、教員となり伊那市の春富中学校や東部中学校の校長などを務めました。

教育長就任にあたっての豊富は「故郷である箕輪への恩返しと、そして、これまで、小林前教育長や平澤町長の姿勢により落ち着いた教育が出来ている。そうしたものを引き継ぎ発展させていきたい」と話しています。

学校教育の課題としては、ひと味ちがう箕輪の子ども育成事業は成果はあがってきているが、しっかりとした検証をし、評価を示していく事が大切としています。

また子ども達に対しては、小学生は良く遊びよく学べを基本に、外で体験や仲間との遊びの時間大切し、中学生は「凡時徹底」。あたりまえのことを当たり前に行い、さらなる学力を向上を進めたいとしています。

唐澤教育長は、江戸時代の儒学者 佐藤一齋が書いた「春風を以って人に接し、秋霜を以って自らをつつしむ」・・・他人に対しては春風のように優しく接し、自分へな秋霜のように厳しく対処していくという言葉を信念としているということです。

「教育の現場ばかりでなく、人間として大事な事」と言い、「自分自身も常に心にとめ仕事をしていきたい」と話していました。

唐澤教育長の任期は4年となっています。それでは次です。 -

上伊那の保育園で入園式

上伊那地域の多くの保育園で4日、入園式が行われました。

このうち箕輪町の松島保育園には、未満児を含む51人が入園しました。

保護者とともに初めて来園した入園児は、緊張した様子で入園式に臨んでいました

川上きよ子園長は、「保育園には沢山の絵本があり、友達も大勢います。元気よく通ってきてください」と入園児に呼びかけていました。

式では、保育士や在園児が一緒に歌を歌い、新しい友達の入園を歓迎しました。

式が終わり教室に戻った入園児の中には、保護者の顔が見えず、泣き出してしまう子もいました。

箕輪町内では未満児を含め、229人が入園しました。

新規入園児の数は、伊那市は450人、南箕輪村は143人となっています -

春の嵐 上伊那で被害

前線を伴った低気圧の通過による暴風雨の影響で、3日は、上伊那地域でも農業用ハウスの倒壊や倒木などの被害が多数確認されています。

午後6時20分現在、伊那市長谷地域の一部127戸で、停電となっています。

3日夜から4日にかけて、標高の高いところでは、雪が混じるとの予報もあり、気象庁では注意をよびかけています。 -

春休み中の高校生を対象に福祉体験教室

春休み中の高校生を対象にした福祉体験教室が28日、伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれました。

体験教室は、福祉をより身近に感じてもらおうと伊那市社会福祉協議会が開いたものです。

28日は、上伊那地域の高校生6人が参加し、アイマスクをつかった歩行や点字の読み方などを体験しました。

アイマスク体験では、2人1組になり、視界が不自由になるアイマスクやゴーグルをつけ、誘導してもらいながら階段などを歩きました。

職員から「誘導する時は、肩につかまってもらって一歩前を進んで下さい」などとアドバイスを受けながら体験していました。

他に、視覚障害者の男性を招き、参加者が作ったカレーを一緒に味わい交流を深めました。

伊那市社会福祉協議会では、「日常生活の中には障害者のための色々な工夫があるということを知ってもらいたい」と話していました。 -

もみじちゃん PRキャラクターに任命

箕輪町は、町の情報発信や各種イベントを盛り上げてもらおうと、町のイメージキャラクター「もみじちゃん」をPRキャラクターに2日任命しました。

役場で行われた任命式では、平澤豊満町長から「もみじちゃん」に任命書が手渡されました。

もみじちゃんは、平成3年に箕輪ダムのイメージキャラクターとして誕生し、その後、町のイメージキャラクターに昇格した、女の子の妖精です。

町では、今回初めて着ぐるみを製作し2日、お披露目を兼ね任命式を行いました。

今後は、交通安全人波作戦や各種イベント等に参加し、会場を盛り上げていくと言う事です -

伊那リ 今季20%利用者増

伊那スキーリゾートの今シーズンの利用者数は、4万5700人で、昨シーズンの3万8千人に比べておよそ20%増えました。

伊那スキーリゾートは、今シーズン、去年12月18日から、今年3月25日まで営業しました。

去年より20%ほど多い4万5700人が利用しました。

利用者は、南信と中京圏がほとんどを占め、家族連れが中心です。

増加要因について、伊那スキーリゾートでは、今年の冷え込みで人工の雪作りが進んだこと、毎週土曜日に、子供が参加できるイベントを行うなど、ファミリー向けのサービス向上を図ったことなどを挙げています。

伊那スキーリゾートを運営する(株)クロスプロジェクトの辻 隆社長は、「今後は、日帰りではなく、滞在型のスキー観光を進めたい。県内、中京圏はもとより、中国など海外からの誘客を図りたい」としています。

なお、伊那スキーリゾートは、下伊那郡阿智村のスキー場「ヘブンスそのはら」と5月末までに合併する方針です。 -

黒田 辰己さん花の切り絵展

松本市の黒田 辰己さんの春の花を題材にした切り絵展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、菜の花やカタクリなど、春の花を題材にした作品30点ほどが展示されています。

展示しているのは、松本市在住の黒田辰己さんです。

黒田さんは、趣味の切り絵を55歳のときから本格的に始め、13年になります。

松本市などで毎年展示を開いていて、かんてんぱぱホールでの開催は、今回が3回目です。

黒田さんの作品は、全て花をモチーフにしたもので、今回は、春の花がテーマです。

作品の中には、同じ構図で、切り方や色を変えたものがあります。

この黒田辰己さんの切り絵展は、8日(日)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

地域通貨「箕」還元

箕輪町が去年10月にスタートさせた元気はつらつ箕輪の大先輩事業のポイント箕への還元が今日から始まりました。

箕輪町の沢公民館には多くの人がポイントの交換に訪れていました。

この事業は、長寿クラブ会員と70歳以上の町民を対象に元気な活動をポイント換算するものです。

運動は10ポイント、仕事をすると10ポイント、花壇づくりや読み聞かせなどのボランティア活動は20ポイント、新規に長寿クラブに加入すると500ポイントなどとなっています。

500ポイントになると町公民館が発行する地域通貨「箕」の券と引き換えることができます。

1ポイント1円で1人3000ポイントを上限としていて、飲食や衣料、自動車整備など幅広く利用することができます。

箕を利用出来るのは町内の104店舗です。

訪れた人達は、手帳に付けた半年間の活動を担当の職員に手渡し箕を受け取っていました。

ポイントの還元は5月22日まで各地区の公民館などで順次行う予定です。

この取り組みに3日までに、2143人が登録していて町では、さらに多くの人に参加してほしいと話しています。 -

いな少年少女合唱団帰国報告

3月演奏旅行でフィンランドとハンガリーを訪れた、いな少年少女合唱団のメンバーが4日、伊那市の白鳥孝伊那市長に帰国報告をしました。

4日は、いな少年少女合唱団の北澤理光会長とメンバー3人が伊那市役所を訪れました。

いな少年少女合唱団28人は創立25周年を記念して3月22日から8日間フィンランドとハンガリーへ演奏旅行に行きました。

フィンランドでは小学校でミニコンサートを行ない、ハンガリーでは地元の合唱団と記念演奏をしました。

メンバー達は、音楽を通して沢山の思い出をつくる事が出来たなどと現地での様子などを市長に話していました。

また、演奏会の時に現地の言葉で挨拶をした時の様子を話していました。

いな少年少女合唱団では、5月6日に帰国報告を兼ねた演奏会を伊那市のいなっせで開くということです。 -

伊那公園ぼんぼり点灯

伊那市の伊那公園では、さくら祭りを前に3日、ぼんぼりの点灯式が行われました。

3日の午後6時半、一斉にぼんぼりが点灯されました。

伊那公園では毎年個人や企業などに協力を得てぼんぼりを設置しています。

今年は例年並みの350基のぼんぼりが飾られました。

点灯式には祭りを行っている伊那公園桜愛護会をはじめ地区住民などおよそ50人が参加しました。

公園内の桜はまだつぼみで、伊那公園桜愛護会では開花が10日頃、満開が15日頃と予想しています。

15日には伊那公園で太鼓の演奏やカラオケなどを楽しむさくら祭りが予定されています。

ぼんぼりは午後6時から午後10時頃まで点灯されています。 -

南箕輪村消防団に初の女性本部長

平成24年度の南箕輪村消防団の任命式が1日に村民センターで行われ、松澤さゆりさんが本部長に任命されました。

松澤さんは「気の引き締まる思い。みんなのお手本になるよう頑張りたい」と話していました。

南箕輪村消防団には今年度 18人が入団し、団員数は男性195人、女性22人の合わせて217人となり、1割が女性団員となっています。 -

新消防団長に三澤俊明さん(47)

伊那市の新しい消防団長に、これまで副団長だった三澤俊明さん47歳が1日任命されました。

1日は、市役所で白鳥孝市長が、三澤さんを消防団長に任命しました。

旧伊那市時代から数えて11代目の伊那市消防団長に任命された三澤さん。

平成元年に入団し、平成16年から竜東分団の分団長、平成22年からは、副団長をつとめていました。

精密部品製造会社テク・ミサワ社長で、47歳の若さでの団長任命は、全国的に見てもあまり例がないということです。

白鳥市長は、「訓練を十分つんで市民のために粉骨砕身努力していただきたい」と活躍に期待していました。 -

グランセローズ大芝でキャンプイン

BCリーグ信濃グランセローズは1日、南箕輪村の大芝高原野球場でキャンプインしました。

グランセローズは、BCリーグの公式戦が始まった平成19年から南箕輪村の大芝高原でキャンプを行っています。

キャンプインした選手は、今月21日からのシーズン開幕に向け汗を流していました。

今シーズン、9人の新戦力を補強したグランセローズは初優勝を目指します。

大芝高原野球場でのキャンプは8日までを予定していて4日には同じBCリーグの石川ミリオンスターズとの練習試合が予定されているほか、7日には少年野球教室も開かれます。

公式戦は21日に開幕。

5月3日には伊那県営球場で、プロ野球、横浜DeNAの2軍と対戦することになっています。 -

各市町村で新規採用職員辞令交付式

市町村でも新年度がスタートしています。

2日は、新規採用職員に辞令が交付されました。

このうち伊那市の辞令交付式では、白鳥孝伊那市長から新しく入った職員7人に人事通知書が手渡されました。

今年度採用されたのは昨年度と同じ7人で、男性3人、女性4人です。

白鳥市長は「与えられた職場で学び将来の伊那市を考えながら成長していってほしい」と訓示しました。

新規採用職員を代表して税務課に配属された矢島雅文さんは「全体の奉仕者として、誠実かつ公正に職務を執行します」と誓いの言葉を述べました。

なお、箕輪町では8人が、南箕輪村では療育施設の開設や保育士の増員などにより去年より5人多い14人が採用となっています。 -

花見シーズンを前に春日公園でぼんぼり飾りつけ

花見シーズンを目前に控え、伊那市の春日公園で2日、ぼんぼりの飾り付けが行われました。

2日は、地元有志でつくるルネッサンス西町の会のメンバーおよそ20人が、公園内にぼんぼりおよそ500個を設置しました。

メンバーによると、春日公園の桜は例年高遠城址公園よりも2日ほど早く開花するということで、開花は9日頃とみています。

2日から25日までライトアップが行われる他、ルネッサンス西町の会のホームページで桜の開花状況が掲載されます。

14日には、伊那谷新酒祭りを予定していて、多くの来場を呼び掛けています。 -

野田首相のそっくりさんが来伊

野田首相のそっくりさんが1日、伊那市を訪れ政治問題などについて話をしました。

野田首相のそっくりさんは、社会風刺のコントグループ。ザ・ニュースペーパーの福本ヒデさんです。

ザ・ニュースペーパーは、今月29日に伊那文化会館でライブを開くことになっていて、1日は、そのプレ公演として開かれました。

会場となった伊那公民館にはおよそ80人が集まり、ものまねを楽しんでいました。

またプレ公演には、もう1人あの女性国会議員も登場しました。

女性議員、蓮舫さんに扮した山本天心さんらは持ちネタのコントを披露し会場を沸かせていました。

ザ・ニュースペーパーによる伊那文化会館でのライブは29日日曜日に、昼の部と夜の部の

2回開かれます。

チケットは前売り大人3,500円高校生以下は2,500円となっています。 -

新年度スタート 企業で入社式

本格的な新年度がスタートした2日、上伊那の企業では入社式が行われ、新入社員が社会人としての一歩を踏み出しました。

箕輪町に本社を置く電子部品メーカー、KOA株式会社には、男性29人、女性10人の合わせて、39人が入社しました。

式の中で向山孝一社長は、「KOAは社員同志、また地域社会との信頼関係を大切にしている。この社風を皆さんが守り、伝えてもらいたい。」と呼びかけました。

このあと新入社員1人1人が、社会人としての決意を語りました。

KOAの新入社員は、今日からビジネスマナーや会社の歴史などを学ぶ研修期間を経たのち現場実習に就く予定です。 -

高遠城址公園 さくら祭り始まる

「天下第一の桜」として全国に知られる伊那市高遠町の高遠城址公園で1日からさくら祭りが始まりました。

伊那市では、開花を11日、満開を16日と予想しています。

1日は、関係者100人ほどが出席し、神事でシーズン中の無事を祈りました。

公園内にある1,500本のタカトオコヒガンザクラは、開花まで10日ほどあるため、つぼみはまだ固いものがほとんどですが、毎年一番最初に咲き出す南側では、だいぶ赤みを帯びてきています。

公園開きの式では、近くの保育園児たちが、桜雲橋の上で元気に歌を披露。

その後、白鳥孝伊那市長らと手をつないで橋を渡り問屋門の開門を宣言しました。

白鳥市長は、「入場有料化から30年。今年もたくさんの皆さんに来ていただきたい」と話していました。

桜守りの西村一樹さんは、「冬が寒かったことと、鳥に芽を食べられなかったことで、今年は、花の色が濃く、数も多いはず」と期待しています。

桜の開花は、11日、見ごろは16日で、30日までのさくら祭り期間中は、さくら茶のサービスや高遠ばやしの巡行、江戸かっぽれの披露など様々なイベントが予定されています。

1日は、臨時派出所も設置されました。

田中伊那警察署長は、「楽しんでいただけるよう安全確保につとめたい」と話していました。

臨時派出所は、1日から花見期間が終わる24日頃まで設置され、常時2人体制で警備にあたります。 -

開館20周年で片岡鶴太郎展

さくら祭りのスタートにあわせて、1日から信州高遠美術館で、開館20周年記念片岡鶴太郎展が始まりました。

会場には、片岡さんの作品63点が飾られています。

片岡さんは、役者として映画やドラマなどで活躍する一方で、芸術家として、絵画や焼き物なども手がけています。

今回の展示会は、伊那市上牧在住の生け花作家、唐木さちさんが片岡さんと親交があったことから実現したものです。

2008年、唐木さんの写真集がきっかけで交流が始まり、片岡さんは、去年2回高遠を訪れているということです。

オープニング式典で唐木さんは、「片岡さんの芸術にかける真摯な思いに共感する。今回の展示会をきっかけに、高遠がさらに全国から注目されたらうれしい」とあいさつしました。

式典では、地元のやますそコーラスが合唱を披露し、展示会の開催に華を添えました。

片岡鶴太郎展は、5月6日まで開かれています。 -

大規模災害に備え狐島防災会が訓練

伊那市狐島区の狐島防災会は、地震による大規模災害に備える防災訓練を1日実施しました。

訓練は東海地震により伊那地域で震度6弱の地震が発生したとの想定で行われました。

狐島第一公民館には、災害本部が設置され常会長がケガ人の数や、建物の倒壊など被害状況を報告していました。

参加者は、情報伝達や、ケガ人の救出など災害時に必要となる動きを確認していました。

このうち壊れた建物の下敷きになった人を救け出す訓練では、チェーンソーやジャッキを使って、救出にあたっていました。

また通信手段が途絶えたとの想定で区内のアマチュア無線愛好者が無線やモールス信号を使って市役所や友好都市の新宿区と交信していました。

他に飲料水を確保する訓練では濾過器を使って、貯水槽の水を浄化し参加者が味を確認していました。

1日は他に伊那市の危機管理課が災害時にとる行動についてのルール作りに役立ててもらおうと住民に質問を出していました。

質問は、災害で自らの家も被害にあうなか避難所活動に出かけようとする地区役員を務める家の人を送りだすか、ひきとめるか?

また、家族で避難場所に行く際、家のカギをかけるか、かけないか?など6項目です。

危機管理課では「男性と女性の視点の違いや、それぞれの思いがある。災害が起きたときに混乱しないためにも、家庭や地区でルールを決めておくとよい。」と話していました。 -

善光寺に建立の井月句碑完成

長野市の善光寺に建立する、井上井月の俳句を刻んだ句碑が完成しました。

句碑は漂泊の俳人井上井月の愛好家でつくる、井上井月顕彰会が建立するものです。

伊那市西春近の唐木屋石材工芸が制作をてがけ、このほど完成しました。

井月の句碑は上伊那には、およそ60基ありますが、北信での建立は初めてとなります。

碑の表には、「越後に八ツ房有りとや」の前書がある、「思ひよらぬ梅の花見て善光寺」と

「蝶に気の、ほぐれて杖の軽さかな」の二つの句が刻まれています。

「思ひよらぬ」は、井月の古里とされている越後にある八ツ房の梅を放浪先の善光寺で見て

詠んだ句といわれています。

「蝶に気の」は放浪生活で疲れた井月が蝶の飛ぶ様子を見て、心が軽くなったという心情を表しているということです。

顕彰会会員で唐木屋石材工芸の唐木一平会長は、字の配置など細かいところまで気を使って俳句を刻んだと話します。

顕彰会の竹入弘元副会長は、県内外から多くの人が訪れる善光寺に井月の句碑が建立されることを喜んでいます。

善光寺には、俳人の小林一茶や種田山頭火また作家の夏目漱石の句碑があり井月の句碑は、それらに並べて建立されることになっています。

顕彰会では4月13日に現地で除幕式を予定していて、井月の名を広めていく機会にしたいと話しています。 -

医療機器産業参入へ入門勉強会

医療用機器産業への新規参入を検討している企業などを対象にした入門勉強会が26日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。

勉強会は財団法人長野県テクノ財団メディカル産業支援センターなどが開いたもので、会場には伊那市の製造業者などおよそ40人が集まりました。

勉強会では医療機器開発コンサルタントの久保田博南さんが講師を務めました。

久保田さんは、「日本は工学的に高い技術を保有しているにもかかわらず、これが先進医療機器の開発に生かされていない。」としたうえで、「その技術を生かすための医工連携が必要」だと話していました。

医療機器分野は、その必要性が高まっていることから、伸びる産業として期待されていますが新規参入にいたるまでには法律などによる規制があります。

このことからメディカル産業支援センターでは研究開発や販路開拓など県内企業の新規参入を支援していくとしています。 -

写真展「伊那路 木曽路 そして飛騨路」

伊那市西春近のかんてんぱぱホール、青野恭典フォトアートギャラリーでは写真展「伊那路、木曽路、そして飛騨路」が開かれています。

会場には、伊那、木曽、飛騨の桜や、山、家並みなどを写した写真およそ50点が並べられています。

権兵衛トンネルの開通で近くなった伊那、木曽、飛騨、それぞれの風景を楽しんでもらおうと写真展が企画されました。

「堀に映る夜桜」はライトアップされた夜の高遠城址公園を撮影したもので、堀にたまった水に映るる夜桜が鮮やかに写しだされています。

「自然湖の朝」は木曽の王滝村で撮影したもので、湖とそのまわりの木々が幻想的な世界をつくりだしています。

「移ろう山里」は飛騨、白川村で撮影したもので、秋から冬へ向かう季節の移り変わりを合掌づくりの家とともに映しだしています。

青野恭典写真展「伊那路、木曽路、そして飛騨路」は6月17日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

萱野高原にシカ捕獲罠設置

箕輪町萱野高原の水芭蕉をニホンジカの食害から守るため、3月31日に箕輪町猟友会がシカ捕獲用の罠を設置しました。

この日は猟友会の会員15人が参加して水芭蕉群生地周辺にくくり罠を設置しました。

萱野高原管理人の伯耆原尊さんによると、多い時には千株以上の水芭蕉が群生していましたが、ここ数年ニホンジカの食害によりその数は400株まで減少したということです。

箕輪町全体でもニホンジカによる被害は増えていて、今年の町内の捕獲予定数は去年よりも20頭以上多い355頭としています。

上伊那地方事務所の宮原登林務課長は「ニホンジカの食害は里山だけでなく高山帯でも多く確認され始めている。特に南アルプスが多いが、萱野高原も例外ではない」と話していました。

会員らは、シカの通る道沿いの木にワイヤーをくくりつけ、罠を地中に埋めていました。

箕輪町猟友会の小林弘人会長は「萱野高原の水芭蕉は町が大々的に行なっている事業。少ない被害で済むように尽力したい」と話していました。

水芭蕉は4月から芽を出し始め、4月下旬から5月にかけて花が見頃を迎えるということです。 -

ゼロ磁場行きシャトルバス運行開始

パワースポットとして知られる伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場へ向かうシャトルバスの運行が3月31日から始まりました。

この日はシャトルバス運行の安全祈願式が行われ、関係者10人程が出席しました。

シャトルバスは、観光客による分杭峠の交通渋滞緩和を目的に伊那市観光株式会社が2年前からシーズン中に運行しています。

今シーズン最初のバスには、県外から訪れた2人が乗車し、峠へと向かいました。

頂上付近にはまだ雪が残っているものの、ゼロ磁場へと続く通路は除雪されていて通れるようになっています。

最初のバスに乗り込んだ山梨県の男性は「分杭峠は自然が豊かで癒される場所。良いことがあるように祈念したい」と話していました。

2年前にはゴールデンウィーク中に1日千人以上が利用するなど年間で10万人の利用がありましたが、去年は震災による旅行自粛の影響もあり4万8千人と利用者が半減しました。

伊那市観光株式会社取締役で長谷総合支所の中山晶計支所長は「秋葉街道のファンも増えているし、秋葉街道と連携したイベントの企画など、分杭峠が観光地になるようなものを考えていきたい」と話していました。

シャトルバスは午前8時から午後3時まで、分杭峠へ向けて30分間隔で運行していて、往復で600円。12月1日までの運行となっています。

1512/(月)