-

大規模災害に備え狐島防災会が訓練

伊那市狐島区の狐島防災会は、地震による大規模災害に備える防災訓練を1日実施しました。

訓練は東海地震により伊那地域で震度6弱の地震が発生したとの想定で行われました。

狐島第一公民館には、災害本部が設置され常会長がケガ人の数や、建物の倒壊など被害状況を報告していました。

参加者は、情報伝達や、ケガ人の救出など災害時に必要となる動きを確認していました。

このうち壊れた建物の下敷きになった人を救け出す訓練では、チェーンソーやジャッキを使って、救出にあたっていました。

また通信手段が途絶えたとの想定で区内のアマチュア無線愛好者が無線やモールス信号を使って市役所や友好都市の新宿区と交信していました。

他に飲料水を確保する訓練では濾過器を使って、貯水槽の水を浄化し参加者が味を確認していました。

1日は他に伊那市の危機管理課が災害時にとる行動についてのルール作りに役立ててもらおうと住民に質問を出していました。

質問は、災害で自らの家も被害にあうなか避難所活動に出かけようとする地区役員を務める家の人を送りだすか、ひきとめるか?

また、家族で避難場所に行く際、家のカギをかけるか、かけないか?など6項目です。

危機管理課では「男性と女性の視点の違いや、それぞれの思いがある。災害が起きたときに混乱しないためにも、家庭や地区でルールを決めておくとよい。」と話していました。 -

善光寺に建立の井月句碑完成

長野市の善光寺に建立する、井上井月の俳句を刻んだ句碑が完成しました。

句碑は漂泊の俳人井上井月の愛好家でつくる、井上井月顕彰会が建立するものです。

伊那市西春近の唐木屋石材工芸が制作をてがけ、このほど完成しました。

井月の句碑は上伊那には、およそ60基ありますが、北信での建立は初めてとなります。

碑の表には、「越後に八ツ房有りとや」の前書がある、「思ひよらぬ梅の花見て善光寺」と

「蝶に気の、ほぐれて杖の軽さかな」の二つの句が刻まれています。

「思ひよらぬ」は、井月の古里とされている越後にある八ツ房の梅を放浪先の善光寺で見て

詠んだ句といわれています。

「蝶に気の」は放浪生活で疲れた井月が蝶の飛ぶ様子を見て、心が軽くなったという心情を表しているということです。

顕彰会会員で唐木屋石材工芸の唐木一平会長は、字の配置など細かいところまで気を使って俳句を刻んだと話します。

顕彰会の竹入弘元副会長は、県内外から多くの人が訪れる善光寺に井月の句碑が建立されることを喜んでいます。

善光寺には、俳人の小林一茶や種田山頭火また作家の夏目漱石の句碑があり井月の句碑は、それらに並べて建立されることになっています。

顕彰会では4月13日に現地で除幕式を予定していて、井月の名を広めていく機会にしたいと話しています。 -

医療機器産業参入へ入門勉強会

医療用機器産業への新規参入を検討している企業などを対象にした入門勉強会が26日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。

勉強会は財団法人長野県テクノ財団メディカル産業支援センターなどが開いたもので、会場には伊那市の製造業者などおよそ40人が集まりました。

勉強会では医療機器開発コンサルタントの久保田博南さんが講師を務めました。

久保田さんは、「日本は工学的に高い技術を保有しているにもかかわらず、これが先進医療機器の開発に生かされていない。」としたうえで、「その技術を生かすための医工連携が必要」だと話していました。

医療機器分野は、その必要性が高まっていることから、伸びる産業として期待されていますが新規参入にいたるまでには法律などによる規制があります。

このことからメディカル産業支援センターでは研究開発や販路開拓など県内企業の新規参入を支援していくとしています。 -

写真展「伊那路 木曽路 そして飛騨路」

伊那市西春近のかんてんぱぱホール、青野恭典フォトアートギャラリーでは写真展「伊那路、木曽路、そして飛騨路」が開かれています。

会場には、伊那、木曽、飛騨の桜や、山、家並みなどを写した写真およそ50点が並べられています。

権兵衛トンネルの開通で近くなった伊那、木曽、飛騨、それぞれの風景を楽しんでもらおうと写真展が企画されました。

「堀に映る夜桜」はライトアップされた夜の高遠城址公園を撮影したもので、堀にたまった水に映るる夜桜が鮮やかに写しだされています。

「自然湖の朝」は木曽の王滝村で撮影したもので、湖とそのまわりの木々が幻想的な世界をつくりだしています。

「移ろう山里」は飛騨、白川村で撮影したもので、秋から冬へ向かう季節の移り変わりを合掌づくりの家とともに映しだしています。

青野恭典写真展「伊那路、木曽路、そして飛騨路」は6月17日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

萱野高原にシカ捕獲罠設置

箕輪町萱野高原の水芭蕉をニホンジカの食害から守るため、3月31日に箕輪町猟友会がシカ捕獲用の罠を設置しました。

この日は猟友会の会員15人が参加して水芭蕉群生地周辺にくくり罠を設置しました。

萱野高原管理人の伯耆原尊さんによると、多い時には千株以上の水芭蕉が群生していましたが、ここ数年ニホンジカの食害によりその数は400株まで減少したということです。

箕輪町全体でもニホンジカによる被害は増えていて、今年の町内の捕獲予定数は去年よりも20頭以上多い355頭としています。

上伊那地方事務所の宮原登林務課長は「ニホンジカの食害は里山だけでなく高山帯でも多く確認され始めている。特に南アルプスが多いが、萱野高原も例外ではない」と話していました。

会員らは、シカの通る道沿いの木にワイヤーをくくりつけ、罠を地中に埋めていました。

箕輪町猟友会の小林弘人会長は「萱野高原の水芭蕉は町が大々的に行なっている事業。少ない被害で済むように尽力したい」と話していました。

水芭蕉は4月から芽を出し始め、4月下旬から5月にかけて花が見頃を迎えるということです。 -

ゼロ磁場行きシャトルバス運行開始

パワースポットとして知られる伊那市長谷の分杭峠のゼロ磁場へ向かうシャトルバスの運行が3月31日から始まりました。

この日はシャトルバス運行の安全祈願式が行われ、関係者10人程が出席しました。

シャトルバスは、観光客による分杭峠の交通渋滞緩和を目的に伊那市観光株式会社が2年前からシーズン中に運行しています。

今シーズン最初のバスには、県外から訪れた2人が乗車し、峠へと向かいました。

頂上付近にはまだ雪が残っているものの、ゼロ磁場へと続く通路は除雪されていて通れるようになっています。

最初のバスに乗り込んだ山梨県の男性は「分杭峠は自然が豊かで癒される場所。良いことがあるように祈念したい」と話していました。

2年前にはゴールデンウィーク中に1日千人以上が利用するなど年間で10万人の利用がありましたが、去年は震災による旅行自粛の影響もあり4万8千人と利用者が半減しました。

伊那市観光株式会社取締役で長谷総合支所の中山晶計支所長は「秋葉街道のファンも増えているし、秋葉街道と連携したイベントの企画など、分杭峠が観光地になるようなものを考えていきたい」と話していました。

シャトルバスは午前8時から午後3時まで、分杭峠へ向けて30分間隔で運行していて、往復で600円。12月1日までの運行となっています。 -

垣内カツアキさん「海と山展」

辰野町出身の画家垣内カツアキさんの「海と山展」が、箕輪町の伊那アルプス美術館で開かれています。

会場には、近作を中心に30点が並べられています。

絵を描き始めて60年近くになるという垣内さんは、信州を中心に日本国内の風景画を描き続けています。

作品の中には、アトリエ周辺から見える仙丈を描いたものもあります。

垣内さんは「色彩の深さや変化を楽しんでもらいたい」と話していました。 -

ラーメン店店主らがたかずやの里でラーメン振舞う

伊那市と南箕輪村のラーメン店の店主らは、伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」を30日訪れ、子ども達にラーメンを提供しました。

子ども達を喜ばせようと覆面をかぶった店主とスタッフ4人が30日たかずやの里を訪れ、特製のラーメンを作りました。

地域への恩返しをしたいと考えた店主らが、たかずやの里の子ども達に喜んでもらおうと行ったものです。

この日の為に用意した鶏のガラと和風ダシのスープ使って、子ども達の要望に応じ醤油と塩の2種類の味で提供しました。

ラーメンや焼き鳥、チャーシューご飯が用意されると、まちわびた子ども達は早速味わっていました。

たかずやの里の白鳥始施設長は「子ども達はこの日をとても楽しみにしていた。地域の人が子ども達と関わってくれることが非常にうれしい」と感謝していました。 -

JA上伊那 新規採用職員入組式

一方、JA上伊那は、伊那市狐島の本所で、来年度の新規採用職員の入組式を30日、行いました。

入組式では新規採用職員11人が自己紹介をしました。

新規採用職員を代表して有賀敏明さんは「一日も早く一人前の職員として組合員や地域のみなさんの役に立てるよう全力で取り組みたい」と誓いの言葉を述べました。

JA上伊那の宮下勝義代表理事組合長は「自信と誇りを持って明るく前向きな姿勢で頑張って欲しい」と激励しました。

11人は4月2日に辞令を受けそれぞれの配属先で業務を始めることになっています。 -

馬場萠菜さん植物画コンクール中学生・高校生の部で文部科学大臣賞

伊那市の東部中学校3年の馬場萠菜さんは、国立科学博物館が主催する植物画コンクール中学生・高校生の部で、最高賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

祖母が育てていたナスを描いたという馬場さんの作品は、収穫するまでのストーリー性や構図、色使いなどが評価されました。

30日は、馬場さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長と久保村清一教育長に受賞を報告しました。

コンクールは、国立科学博物館が開いているもので、馬場さんの作品は、全国の中高生から応募があった1,268点の中から最高賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

馬場さんは、中学1年生の時に伊那市のかんてんぱぱミュージアムで開かれている野村陽子さんの植物細密画展を見学した際感銘を受け、植物画を描くようになりました。

中学校で美術部に所属していた馬場さんは「高校に行っても絵を描き続けたい」と話します。

白鳥市長は「本物そっくりですごいとしか言いようがない。将来が楽しみです」と話していました。 -

伊那市退職者辞令交付式

年度末の30日、各市町村などでは31日付で定年退職する職員などへ辞令が交付されました。

このうち伊那市では、辞令交付式が行われ、退職者26人に人事通知書の他、白鳥孝市長が撮りためた伊那市の風景の絵ハガキが手渡されました。

退職者の内訳は、定年退職、早期退職とも13人ずつとなっています。

白鳥市長は「職場は違うが様々な分野で一丸となって市政発展のために努力してくれた。これからも培った経験を活かして、第2第3の人生を歩んでください」と感謝していました。

退職する職員を代表して、林俊宏総務部長は「市庁舎の移転、文化事業や建設福祉事業など、市の歩みと共に過ごしてこられた。今後も一市民として微力ながら応援させていただきたい」と挨拶しました。

なお箕輪町では18人が、南箕輪村では6人が退職となっています。 -

2月の月間有効求人倍率 0.64倍

上伊那の2月の月間有効求人倍率は、0.64倍で、1月と比べ0.05ポイント上昇しました。

5か月ぶりの上昇となりますが0.6倍台は、県下でも上伊那だけで、ハローワークでは、「雇用情勢は、依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに足踏みがみられる。」としています。

上伊那は、リーマンショク以降、厳しい雇用情勢が続いていて、4月から国の支援が受けられる雇用開発促進地域に指定されます。

設備投資をして新たに雇用した場合、国からその規模に応じて企業に対し奨励金が支給されます。

雇用開発促進地域は、現在上田地区が該当していますが、4月からは、上伊那のほか大町も該当地区となります。

大町の2月の月間有効求人倍率は、0.73倍でした。 -

美篶小5年1組 桜並木資料館を開く

伊那市美篶の三峰川堤防の桜並木の開花時期にあわせ、美篶小5年1組は、近くの上川手公民館を借りて、桜並木資料館を開きます。

桜並木資料館は、31日から4月8日までの土日に開館し、子どもたちが訪れた人たちに桜並木の歴史などを説明します。

30日は、開館式が公民館で行なわれました。

児童を代表して酒井琢磨君は、「多くの人に来てもらいたい。夢はまだまだ続くが応援してください」とあいさつしました。

今の5年1組の子どもたちは、1年生の頃から三峰川堤防の桜並木について学習しています。

資料館は、あずまや建設、看板の設置など4つ決まっている活動の一つです。

場所探しにも苦労し、30日の開館にこぎつけるまでに2年間かかりました。

開館式には、資料提供者や区長なども出席し、お祝いのことばを子どもたちにかけていました。

4月8日までの土日に8人ずつが来場者の対応をすることになっています。

三峰川堤防の桜並木は、美篶小の児童が復活させました。

弱っていた桜の木の手当てや植樹作業なども定期的に行なっています。 -

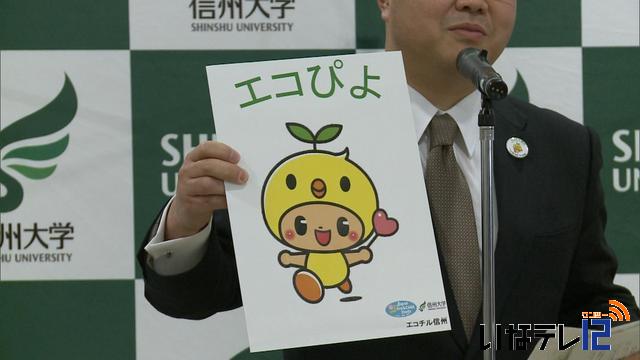

「エコぴよ」よろしく!

上伊那で行なわれている環境と健康調査エコチル調査のキャラクターの名前が「エコぴよ」に決まり30日お披露目されました。

シンボルキャラクターは、公募により、大阪市のデザイナーが制作した図柄に決まっていました。

30日は、伊那市のいなっせで、シンボルキャラクターの表彰式が行なわれ、優秀賞に選ばれた伊那市の主婦とデザイナーに賞状が贈られたほか、30人が応募に参加した辰野中学校美術部に感謝状が贈られました。

審査に携わった白鳥孝広域連合長は、「キャラクターが愛され成長し、大きくなったときに調査も成功する」と話していました。

エコチル調査は、全国10万人を目標に環境省が行なっているもので、上伊那は、全国15箇所のうちの1つに選ばれています。

信州大学医学部が進めていて

3年間で2,712組を目指しています。

去年1月から今年3月23日までに調査に参加しているのは、767人で、信州大学医学部の野見山哲生教授は、「さらに地域の理解を広げていきたい」としています。 -

プレミアム商品券 7月発売に

伊那商工会議所は、1万円で1万1,000円分の買い物ができるプレミアム商品券を7月に発売します。

29日伊那市中央の伊那商工会館で開かれた通常議員総会で承認されました。

総額は、2億2,000万円でプレミアム分の2,000万円は、伊那市、伊那商工会議所、伊那市商工会、JAなどで負担します。

詳細は、これからつめることになっていますが、発売時期は、7月を見込んでいるということです。

プレミアム商品券は、これまで2回販売されていて、毎回人気を集めています。

伊那商工会議所の向山公人会頭は、「消費喚起を促したい」とのべ、商店などの売り上げ向上に向けた起爆剤になるよう期待しています。 -

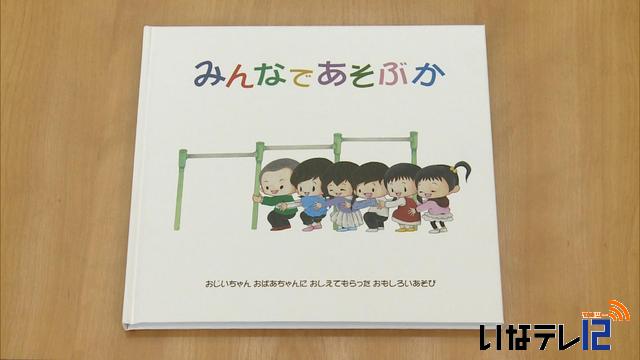

伊那市「むかしのあそび」絵本 完成

伊那市の保育士でつくる伊那市保育プロジェクトは、地元のおじいさん・おばあさんから教えてもらった昔の遊びを集めた絵本を作りました。

完成したのは、伊那市の方言でみんなで遊ぼうという意味の「みんなであそぶか」という題名の絵本です。

ひょうたんおに・ぼうたおし・陣地とりなど昔ながらの遊び 6つが紹介されています。

これは、市内の保育士のでつくる伊那市保育プロジェクトが、子どもたちに昔の遊びを伝えたいと作成しました。

去年4月から検討をはじめ、市内の保育園が地域の住民から昔の遊びを聞き取り、集まった50ほどの遊びから6つを選んで、1年がかりで完成させました。

絵を書いたのも、高遠第4保育園のパート職員です。

29日は、本を作った保育士らが、白鳥孝市長に完成を報告しました。

保育士らは、「敢えて説明文をいれずに、子供たちが工夫して遊べるようにした」「集団で遊べるものにこだわった」などと説明していました。

本は、350部作られ、市内の保育園の各クラスや小学校などに配布され活用されるということです。 -

まるで生きている魚!

イワナやアマゴなどの渓流魚を木彫りで表現した作品展が、29日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。

体長55センチのやまめ。

今にも動き出しそうないわな。

会場には、イワナやヤマメ、アマゴなど5種類の渓流魚の木彫作品200点ほどが並べられています。

ホールに並べられているこれらの作品は、すべて木彫で作られています。

木から大まかな魚の姿を削りだし、細かく魚の形に近づけていき、最後にアクリル絵の具を塗って完成させます。

箕輪町松島で工房「渓の奏」を構える柴和彦さんは、3年前に脱サラして大好きだという渓流魚の木彫作品づくりを本格的にはじめました。

作品は、流木や朽ちた木を利用し、渓流の雰囲気をかもし出しています。

手作りのストラップやアクセサリーなどの小物も人気で、訪れた人が気に入ったものを選んでいました。

この木彫渓流魚展は、4月2日まで伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

村マレット同好会 大芝マレットゴルフ場を整備

南箕輪村マレットゴルフ同好会は、4月からのシーズンに備えて、大芝マレットゴルフ場の清掃を29日行いました。

29日は、南箕輪村マレットゴルフ同好会の会員68人が、竹箒などを手に、大芝マレットゴルフ場に集まりました。

同好会は、毎年、シーズンが始まる4月を前に、マレットゴルフ場の清掃を行っています。

今年は、同好会の要望に答えて、村が整備を行いました。

地形に見合ったグリーンが作りなおされたほか、大会の運営などに使われる東屋の雨よけが設置されました。

またカップが、直径18センチから20センチへと主流の規格に統一されました。

会員は、グループに分かれて、ゴルフ場の枯葉や、まつぼっくりなどを除いていました。

南箕輪村マレットゴルフ同好会は、4月3日の初打ちを予定しています。 -

横山ザゼンソウ群生地見頃

29日の伊那地域の日中の最高気温は17.4度と、4月中旬並の暖かい一日となりました。

伊那市横山の群生地で、ザゼンソウが見頃を迎えています。

地元住民の話によると、今年は例年より1週間から10日ほど遅く開花しました。

群生地には木道が設置されていて、その周辺一帯にザゼンソウが生息しています。

ザゼンソウはサトイモ科の多年草で、僧侶が座禅を組んだ姿に見えることからその名がついたとされています。

開花するときには発熱し、雪を溶かしながら顔を出します。

群生地一帯には若干の雪が残っていますが、春の日差しを浴びて、次々にザゼンソウが頭を出していました。

横山のザゼンソウは4月中旬ころまで楽しめそうだということです。 -

伊那ミニ決勝トーナメント進出ならず

全国ミニバスケットボール大会に長野県女子代表として出場した、伊那ミニバスケットボール教室は予選リーグで2敗し決勝トーナメント進出はなりませんでした。

大会は、東京都の国立代々木体育館を会場に28日開幕し30日まで47都道府県代表、男女合わせて96チームが日本一をめざし戦います。

2年連続5回目の出場となる伊那ミニは、開会式直後に行われた、予選第一試合で奈良県代表チームと対戦しました。

黒のユニホームの伊那ミニ、試合は序盤から先行する相手を追いかける展開となり、前半を終え20対24と4点のリードを許し後半を迎えます。

後半に入ると伊那ミニは、リバウンドを積極的に取りに行き、攻撃のリズムを作り第3クウォーター途中に逆転しました。

同点で迎えた最終クウォーターでは、ミスなどから相手にボールを奪われると連続ゴールを許し、33対37で敗れました。

予選二試合目は、大分県代表チームと対戦し20対44で敗れ、予選リーグ2戦2敗し決勝トーナメント進出はなりませんでした。

松永義夫コーチは「子ども達は持っている力を出し切った、この経験を活かし中学でも活躍してほしい」と話していました。 -

箕輪町 人・農地プラン作成へ

箕輪町の農業の今後を考える「人・農地プラン」を作成する検討委員会が、27日発足しました。

人・農地プランは、農林水産省の呼びかけに応じた市町村が作成するものです。

高齢化や担い手不足、耕作放棄地の増加など、農業が様々な問題を抱える中で、地域の実情に根ざした農業の今後の展望を描こうというものです。

27日は、第1回のプラン作成委員会が開かれ、農業委員会やJAなど18人が委員に委嘱されました。

箕輪町では、今月に入って農地所有者や耕作している4400世帯に、農地や農業に関する意向調査を郵送しています。

そのほか、集落・地域単位で話しあい、中心となる経営体、農地の集約、地域農業のあり方などについて議論する場を設けます。

これらの意見を参考に、来年度中のプラン策定を目指します。

プランを策定した市町村は、就農した人への給付金や、農地集積に協力した人への補助など、様々なメリットが受けられるということです。 -

橋爪まんぷさん チャリティー展の売上を寄付

伊那市の漫画家、橋爪まんぷさんは、21日、チャリティー展の売上3万円を伊那市社会福祉協議会に寄付しました。

この日は、橋爪さんが、伊那市福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社協の小池孝行会長に3万円を手渡しました。

橋爪さんは、去年12月から今年1月にかけて、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設みはらしの湯でチャリティー展を行いました。

今年の干支、辰をテーマにカレンダーとその原画を展示販売し、売上の一部を寄付しました。

橋爪さんは毎年このチャリティー展を行っていて「絵を買ってもらった人への感謝の気持ちを寄付という形で表したかった」と話していました。

この日はほかに、みはらしの湯でランプシェードを展示販売した南箕輪村の飯島英之さんと清水信衛さんから、売上金1万円が社協に寄付され、みはらしの湯の保科学支配人から小池会長に手渡されました。

これらの寄付金は社会福祉基金に積み立てられるという事です。 -

芋焼酎「耕作放棄地再生隊」完成

伊那市東春近田原の耕作放棄地を利用して育てたサツマイモを使った焼酎が完成しました。

焼酎の名前は「耕作放棄地再生隊」。「1本飲めば1平方メートル再生」をキャッチフレーズに4月以降に販売を開始します。

焼酎は、耕作放棄地の再生に取り組んでいる伊那市東春近田原で育てたサツマイモを使っています。

地元農家でつくる農事組合法人「田原」では、新宿区などの住民を対象に耕作放棄地再生体験ツアーを実施し、去年6月にサツマイモの苗植え、10月には、収穫体験と焼酎の仕込み体験を行いました。

焼酎は300本製造され、4月以降、地元東春近と新宿区内で販売する計画で、耕作放棄地の解消、発生防止をPRしていくという事です。 -

消防広域化 検討本格化へ

上伊那地域の消防広域化について、伊南行政組合は28日、広域化に向けた本格的な検討を行う協議会の設置を了承しました。

伊那消防組合ではすでに設置が決定していて、これにより消防広域化の検討が本格化します。

28日開かれた伊南行政組合で、広域化に向け検討する協議会の設置について、構成する4市町村議会すべてが「了承」の結果を報告しました。

これにより、伊南行政組合では広域化に向け検討を行う協議会に進むことを決めました。

伊那消防組合と伊南行政組合が了承したことから、広域化の検討が本格化することになります。

今後は、7月頃に協議会を設置し、広域消防運営計画を策定します。

順調に進むと、平成27年度中に広域消防が発足する見通しです。 -

伊那中病 決算見込み額 5億8千万円の黒字

伊那市の伊那中央病院の今年度の決算見込み額はおよそ5億8千万円の黒字となることが報告されました。

これは、28日にひらかれた、伊那中央病院を運営する伊那中央行政組合の議会全員協議会で報告されました。

入院や外来の収益など病院の事業収益は税抜きで102億8千万円、それに対し、人件費や材料費などの事業費用は97億円となり、事業収益から事業費用を差し引いた純利益は、およそ5億8千万円と見込んでいます。

去年12月には、純利益は4億6千万円ほどと見込んでいましたが、患者数の増加などにより更に増益となりました。

伊那中央病院では、平成20年度まで赤字経営が続いていましたが、経営努力などにより平成21年度から3年連続の黒字となっています。

伊那中央病院の事業費の4分の1は、本来であれば構成市町村が負担することになっていますが、事業会計が黒字の場合、高度医療負担額から相当額を減額するため、今年度分については実質的な負担がなくなるということです。

また、中央行政組合全員協議会で、救命救急センターと、研修センターなどの改修工事のスケジュールなどが示されました。

救命救急センターは、本館南側に増設される予定です。一般救急入り口のほか、救急車搬送入り口、要除染患者の入り口が設けられます。

レントゲンやCTの検査も、増築棟で行える計画です。

増築棟の2階には、口腔外科や患者の精神ケアを行う精神科診療室のほか、内視鏡やロボット出綬など最先端の医療機器が導入された研修センターが設けられる予定です。

救命救急センターは平成25年9月に完成、研修センターは、平成26年3月に完成予定です。 -

伊那市友好協会 設立

伊那市と友好提携を結んでいる新宿区や会津若松市など、5つの区や市町村と市民レベルで交流をしていこうと、伊那市友好協会が、28日に発足しました。

この日は、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで設立総会が開かれ、会員70人ほどが出席しました。

協会は、伊那市と友好都市の住民が互いに訪問しあい交流する事を目的に、高遠を中心とした市民有志が発起人となり設立されました。

会長に選任された旧高遠町長の伊東義人さんは「旧高遠町時代に友好提携を結んだが、合併後は互いの行き来が少なくなってしまった。協会を設立する事で、市民レベルの交流を末永く続けていきたい」と挨拶しました。

協会が交流の対象とするのは、伊那市が友好提携を結んでいる、東京都新宿区、三宅村、福島県会津若松市、猪苗代町、愛知県知立市です。知立市以外は、旧高遠町時代に友好提携しています。

合併前は、旧高遠町から訪問団が交流に出かけていましたが、合併後はほとんどなくなってしまったという事です。

伊那市友好協会は、今年度、10月21日に予定されている新宿フェスティバルを訪問する計画で参加者を募集しています。

今後は、友好都市にも市民レベルの交流を進める組織の立ち上げを呼びかけていくとしています。 -

南箕輪村南原住宅団地 焼却灰今年度除去工事困難

南箕輪村南原の住宅団地に埋め立てられていた焼却灰の除去工事は、今年度中の着工が困難だとして、28日の伊那中央行政組合議会で処分費用を減額する補正予算案が可決されました。

この日開かれた伊那中央行政組合議会で処分費用9千万円を減額する今年度補正予算案が可決されました。

唐木一直南箕輪村長の説明によりますと、当初は今年度中の着工を予定していましたが、詳しい工事設計をする中で、新たに3軒の住宅を移転しなければ工事ができない事がわかったという事です。

新年度予算にも工事費用は計上されず、工事着手は、平成25年度後半になりそうだという事です。

この日の伊那中央行政組合議会では他に、▽伊那中央病院の救命救急センター指定に伴い新たに救急科を設置すること▽形成外科の医師1人と救急科の医師1人を含む医療従事者を、44人増やして594人とする条例改正案が可決されました。 -

サンライフ伊那 作品展

伊那市西春近のサンライフ伊那で、趣味創作教室の受講生とクラブ会員の作品展が開かれています。

会場には、盆栽や木彫、水墨画などの教室の受講生やクラブ会員の作品約250点が展示されています。

作品展は、25日(日)まで開かれていて、24日(土)午前10時からは、煎茶のお披露目会も開かれます。 -

春休みの子どもが建築模型づくりに挑戦

春休み中の子どもに、建築模型作りに挑戦してもらう体験教室が24日、伊那市創造館で開かれました。

24日は、小学1年生から6年生の子どもやその保護者、およそ40人が参加しました。

体験教室は、本格的な模型を作る中で、工作道具の正しい使い方や、精密な模型を作る楽しさを知ってもらおうと開かれました。

創造館などで開かれている建築模型展で、創造館の50分の1の模型を作ったインテリアコーディネーター・白戸武義さんが子ども達を指導しました。

白戸さんは、カッターの歯をまっすぐに入れ、パーツの断面がなるべく垂直になるように指導していました。

子ども達が真剣な表情で工作をする一方、保護者は心配そうにその様子を見守っていました。

参加したある小学生は「とても難しいけど、きれいに切れるととても嬉しい」と話していました。 -

伊那の魅力PR「いーなガイドの会」発足

伊那市を訪れた観光客に観光案内をする「いーなガイドの会」が26日発足しました。

いーなガイドの会は、伊那市観光ボランティアガイドのメンバーが自主的、主体的に活動しようと立ち上げたもので今日は市役所で発足式が行われました。

ボランティアガイドは伊那市観光協会が市内の観光スポットなどを案内してもらおうと平成21年から養成してきたもので、現在53人が登録しています。

これまでは観光協会の要請でガイド活動をしていましたが、より自主的、主体的な組織にしようと「いーなガイドの会」を立ち上げました。

武田宏会長は、「再度おもてなしの心を磨き、伊那市の観光の発展に力になりたい。」とあいさつしました。

いーなガイドの会では、年間を通して伊那市の歴史案内、イベントでの観光案内などカイド活動を通して、伊那市の魅力を伝えていくということです。

1512/(月)