-

フェンシングジュニアワールドカップ 出場

箕輪中学校3年の上田果歩さんは、来週からスウェーデンで開かれる、フェンシングのジュニアワールドカップに出場します。

上田さんは、週3回練習をしていて、金曜日の夜は箕輪町社会体育館で練習をしています。

世界大会の選考基準となっている、日本国内の3大会のポイントで総合3位となり、2年連続ジュニアワールドカップ出場を決めました。

上田さんが出場するのはエペと呼ばれる種目で、全身がポイントになる他、剣の鍔の部分も対象となっています。

上田さんの指導にあたっている大槻高範さんによると、エペは日本ではあまり一般的ではなく、世界との差が大きい難しい種目だということです。

今回で4回目の世界大会出場となる上田さんは「世界の人が相手だと慌ててしまう。落ち着いてポイントを取り、少しでも上の順位を目指したい」と話していました。

上田さんは2月2日にスウェーデンに向け出発し、5日に最初の試合が行われることになっています。 -

長野地裁伊那支部 新庁舎が完成

老朽化に伴い建て替えが進められていた伊那市西町の長野地裁伊那支部の新しい庁舎が完成しました。

27日には報道機関向けの見学会が開かれ、庁舎内が公開されました。

昭和30年代に建てられた旧庁舎が老朽化したことや、利便性の向上を目的に、去年の1月に新しい庁舎の建設工事がスタートし、今月完成。23日から執務が始まりました。

新庁舎は、延べ床面積およそ2千200平方メートルで、旧庁舎よりも千平方メートル以上広くなっています。

これまで2室だった法廷が3室設けられ、調停室も3室から5室に増えました。

また、来庁者の利便性を考え、これまで別々だった地方・簡易・家庭裁判の書記官室が1室に集約されました。

現在、外壁など庁舎外部の工事は続いていて、全ての完成は3月末を予定しています。 -

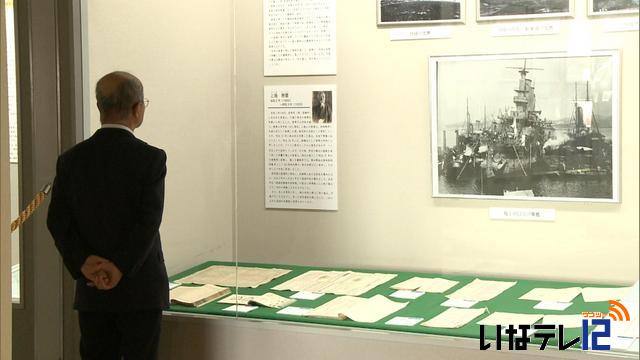

歴博特別展「日露戦争の記憶」好評につき延長

高遠町歴史博物館の特別展「信州高遠・伊那に残る日露戦争の記憶」が好評で期間を延長することになりました。

会場には、写真や新聞など、日露戦争に関する資料120点が並んでいます。

この特別展は日露戦争の資料を通して高遠・伊那の人がどのように戦争に関わりどのような影響を与えたのか考えてもらおうと開かれています。

3か月間展示をしたところ訪れた人の評判がよく、1月の入館者数は去年と比べて2.3倍ほどになっているということです。

当初は29日までの予定でしたが、人気が高いことから観桜期が終わる頃の5月13日まで期間を延長することになりました。

歴史博物館では「反応が良く大変ありがたい。期間を延長して、さらに多くの方に見に来てもらいたい」と話しています。 -

スギ花粉飛散 2月下旬から

今年春のスギ花粉飛散開始時期は、2月下旬の後半から3月上旬の前半でいつもの年よりやや遅めになると飯田保健所が今27日発表しました。

飯田保健所の発表によりますと、飛散開始予測時期は、2月下旬後半から3月上旬前半、飛散量の予測値は、1平方センチメートルあたり2,237.6個で去年の約34パーセントと少なめで、例年と比べると約68パーセントでやや少なめと見ています。 -

漆戸駿投手 甲子園での活躍誓う

箕輪町出身の漆戸駿投手を擁する佐久市の地球環境高校が第84回選抜高校野球大会に長野県代表として出場することが決まりました。

春の選抜高校野球で長野県代表として、甲子園出場が決まった地球環境高校のエース漆戸駿投手。

箕輪町北小河内に実家のある漆戸投手は小学2年生から地元チーム「守屋スネークス」で野球をはじめ、中学時代は伊北リトルシニアに所属。

地球環境ではエースとして活躍し、去年秋の北信越大会で準優勝。

選抜出場の切符を手にしました。

漆戸投手「甲子園は目標にしていたのですごくうれしい。今まで支えてくれた人に感謝したい。一番感謝したいのは親です。」 -

クロスズメバチ女王蜂の越冬順調

伊那市地蜂愛好会の小木曽大吉会長が取り組んでいるクロスズメバチの女王蜂の越冬が順調に進んでいます。

伊那市福島の小木曽大吉さんの自宅を訪れました。

庭に越冬のための室(むろ)が作られています。

伊那市地蜂愛好会の会則の第一項には、「地蜂の保護・増殖につとめる」と掲げられていて、小木曽さんは、毎年、人工的に女王蜂を越冬させています。

現在およそ1万匹の女王蜂が、箱に入れられ、室の中で冬眠しています。

クロスズメバチは、10月中旬から交尾の時期を迎えます。

小屋の中で女王蜂とオスバチを交尾させます。交尾を済ませ卵を蓄えた女王蜂を集めて、越冬させているのです。

6年間ほど、大型冷蔵庫を使った越冬に取り組んできましたが、去年、冷蔵庫が故障しました。

そのため今年は、久しぶりに天然で越冬させています。

去年、一昨年と、越冬に失敗したということもあり、小木曽さんは、順調な経過を喜んでいます。

自然界での越冬では、天敵の蜘蛛に食べられてしまうため、女王蜂の8割から9割が冬を越せないといわれています。

小木曽さんは、「シーズンになると愛好者を楽しませてくれる地蜂を大切に守っていきたい」と話していました。

越冬した地蜂は、3月末の地蜂愛好会の総会で会員に配られる予定です。 -

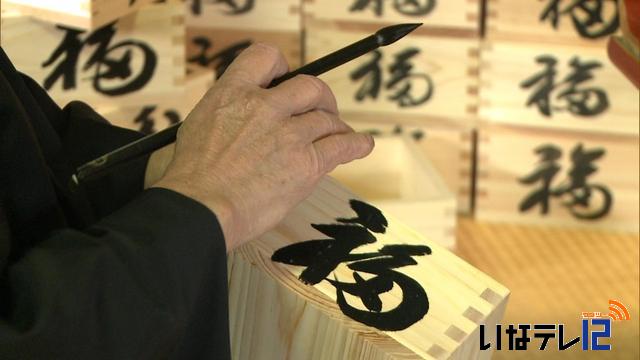

節分に向け福ますづくり

箕輪町北小河内の無量寺で、2月3日の節分に向けて、福升の準備が始まっています。

無量寺の中川弘道住職が書いている福と寿の文字。

2月3日の節分で、厄年の人や区の役員、来賓が豆まきをする際に使う福升です。

今年は、50個ほどを用意します。

4つの面には、福と寿のほかにお寺の印と国の重要文化財に指定されている阿弥陀如来の種子が押されます。

中川住職は、「今年は、一筆一筆思いを込めて書いています」と話していました。

無量寺の節分・護摩祈祷会は、2月3日金曜日で、午後3時から護摩祈祷、福豆まきは、午後後4時から行なわれます。 -

学校リンクでスケート

伊那市の西春近北小学校では、校舎北側の天然リンクで1・2年生が体育の授業でスケートを楽しんでいます。

27日の伊那市は、最低気温マイナス6.5度と冷え込みました。

西春近北小学校の校舎北側には、空いているスペースを利用して幅8メートル、長さ15メートルの手作りリンクが作られていて、毎年低学年の児童がスケートの授業で使っています。

27日は、1年生33人が、2時間目に体育の授業ですべりました。

スケート初心者がほとんどで、担任から氷の上での立ち方や歩き方を教わりました。

ペンギンのようにとの指導のもと、子どもたちは、おっかなびっくり、必死になって足を前に進めていました。

この学校のリンクを使ったスケートの授業は、2月末頃まで行なわれる予定です。 -

景気見通し悪い86.7%

アルプス中央信用金庫の伊那谷経済動向調査によりますと、平成24年の景気見通しについて、悪いと回答した企業が86.7パーセントにのぼることがわかりました。

平成24年の日本の景気をどのように見通していますかとの問いに、良い・やや良いと回答した企業の割合は、2.5パーセントだったのに対し、悪い・やや悪いと回答した企業の割合は、86.7パーセントにのぼりました。

これは、1年前の水準とほぼ同じで、以前として厳しい水準にあり景気に明るさは見られないとしています。

自社の業況が上向く転換点は、いつごろになるかとの問いには、すでに上向いている、6ヶ月以内、1年後と回答した企業が35.7パーセントで去年よりやや上向いていますが、業況改善の見通しは立たないとする回答が28.1パーセントで、3割近い企業が改善の見通しが立たない状況となっています。

今後の成長・拡大を期待したいのはどのような分野ですかとの問いには、環境・エネルギーが一番多く36.5パーセント、地域活性化・町おこしが31.5パーセント、健康産業が16.7パーセント、介護・医療が15.8パーセントなどとなっています。

1月から3月の見通しについてアルプス中央信用金庫では、長引く円高や海外経済の減速などが、景気回復の大きな悪影響となり、低調感を強めると予想しています。 -

ゆめわーくで新年お茶会

伊那市障害者社会就労センターゆめわーくは、恒例の新年お茶会を26日開きました。

ゆめわーくの利用者と地元の高齢者クラブのメンバーおよそ80人が、茶会を楽しみました。

煎茶道方円流の教室で学ぶ15人がお茶席を用意しました。

新年に飲むという「大福茶」が出され、生菓子と一緒に味わっていました。 -

中南米政府関係者などが産直市場視察

農村開発を学ぶため、中南米などの政府関係者は、25日、伊那市の産直市場グリーンファームを視察しました。

これは、独立行政法人国際協力機構JICAが企画した研修で、メキシコやペルーボリビアなど中南米の12の国から18人が参加してます。

参加者は、自国の農業政策に携わる政府や農業団体などの関係者で、日本の農業の仕組みからアイデアやプランを探ります。

グリーンファームでは、産直市場の仕組みなどについて、会長の小林史麿さんが話をしました。

小林さんは産直市場の役割について、「地産地消を進め、食料の自給率を上げる役割をになっている。

流通コストを削減し、農家の所得を増やし、小規模農家の支援にも繋がる」と説明していました。

研修に参加したホンジュラス政府の関係者は「農家が価格を決めれるシステムが良い。ホンジュラスでも産直市場のシステムを取り入れる事ができるか検討したい」と話していました。 -

地域別景観懇談会始まる

景観行政団体への移行を目指す伊那市で、景観計画の策定に向け地域にとって大切な景観を拾い出そうと、地域別景観懇談会が25日夜から始まりました。

初回は手良地区で、17人が手良公民館に集まりました。

参加者は3つのグループに分かれ、地元にとって大切にしたい景観を話し合いました。

伊那市は平成23年度と24年度の2年間かけて、市の景観を守り育てるための景観計画の案を策定します。

25年度に県と協議し、計画について県の同意が得られると景観行政団体となり、計画に基づいて市独自の景観形成の取り組みが出来るようになります。

懇談会では、大切にしたい景観として、仙丈ヶ岳と中央アルプスの眺め、清水庵などが挙がっていました。

市は、2月17日までに市内10地区で懇談会を行い、出された意見を計画策定に反映していくということです。 -

学校給食 PTAと市長が初の懇談会

伊那市の学校給食のあり方を考えようと、小中学校のPTA役員と白鳥孝市長との初めての懇談会が25日夜、伊那市役所で開かれました。

市内の小中学校からPTA役員18人が参加しました。

懇談会は、食育推進の立場で給食のあり方を考えようと開かれたものです。

PTAからは、「地元農家の野菜や果物が給食に提供され地産地消が行われている」「農業体験で子どもたちは食材の旬を知ることができる」「学校での体験が家庭内の話題の一つになっている」などの意見が出ました。

給食の調理方式については、「きめ細かな対応は自校方式だからできる。自校方式を大事に考えてほしい」などの意見が出ていました。

また放射性物質などの食品の安全性については、市から十分配慮しているとの説明がありました。

伊那市は今後、学校給食の検討委員会を設置する予定で、今回の意見を検討に生かしたいとしています。 -

高遠町歴史博物館 火災対応訓練

文化財防火デーの26日、伊那市の高遠町歴史博物館で、火災対応訓練が行われました。

訓練は、博物館の敷地で枝焼きを行っていたところ、風にあおられて、博物館に延焼する危険が生じたとの想定で行なわれました。

職員は手分けをして、非常ベルを鳴らし、119番通報。来館者を避難させ、初期消火に当たっていました。

高遠町歴史博物館には、土器や古文書などの伊那市有形文化財が保管されています。

文化財防火デーは、昭和24年の1月26日に、法隆寺金堂が炎上し、壁画が焼損してしまったことを契機に定められました。高遠消防署では、毎年、寺など文化財を収容する建物で火災を想定した訓練を行っています。

通報を受けて駆けつけた高遠消防署の署員は、博物館の職員と協力して、文化財を搬出していました。

高遠消防署では、「早期発見・119番通報・初期消火・入館者の避難誘導の4点が重要。いざというときは大きな声を出して、確認して欲しい」と話していました。 -

地元企業 高校生対象の合同説明会

高校生を対象にした、地元企業の合同説明会が、上伊那では初めて、26日、上伊那農業高校を会場に開かれました。

26日は上伊那農業高校、赤穂高校、駒ヶ根工業高校、辰野高校から就職を希望する2年生162人が参加しました。

企業は上伊那の製造業や建設業、サービス業など11社が参加しました。

高校生に地元の企業を知ってもらい、就職に役立ててもらおうというもので、上伊那では初めての開催となります。

これは、長野労働局と県教育委員会が行っているもので去年から試験的に始まり、今年は県下8会場で開かています。

はじめに、全員を対象に11社の企業が2分間ずつ、自社の概要をPRしました。そのあと、企業ごとに会場を分けて、高校生が希望を出した企業2社から詳しく説明を聞きました。

高校生は、「仕事の内容が良く分かった」「まだ何をしたいか決まっていないが、話を聞くことで、考えるきっかけになった」などと話していました。

平成23年度新規高校卒業者の12月末現在の内定率は、92.2%で、求人倍率は、0.91倍となっています。

ハローワーク伊那の柳沢 幸所長は、「就職する高校生の9割は地元で就職している。こうした機会に情報を得て選択肢を広げて欲しい」と話していました。 -

グルップボエンデ土地予約契約 調印式

東京都杉並区の有限会社グルップボエンデが、食品開発と製造のために、伊那市横山の鳥居沢工業団地に進出します。

26日は、伊那市役所で、土地売買の予約契約調印式が行われました。

式では、伊那市の白鳥孝市長と、伊那市土地開発公社理事長の酒井茂副市長、(有)グルップボエンデの入倉哲郎社長が、契約を取り交わしました。

グルップボエンデは、都内で認知症高齢者のためのグループホームを運営している会社です。

新たな事業として、食品開発と製造を計画していて、そのために土地の購入を検討していました。

入倉社長の両親が伊那市出身であることや、事業に必要な農作物が採れることなどから、伊那市への進出を決めたということです。

事業をスタートするのは3年後からですが、土地を確保しておくために、予約金として1割を支払う土地売買予約契約を伊那市と結びました。

契約を結んだのは、横山の鳥居沢工業団地 およそ3千平方メートルです。

白鳥市長は、「精一杯支援する。末永いお付き合いをお願いしたい」と挨拶しました。

入倉社長は、「介護で培った経験を生かしながら、農業が発展できるような加工品の製造を考えていきたい」と話していました。

なお、土地売買予約契約方式での契約は伊那市では今回が初めてです。 -

冬の桜の手入れ方法学ぶ

冬の桜の手入れ方法などについて学ぶ地域桜守の講習会が24日、伊那市美篶青島で行われました。

講習会は地元の桜を管理できる人材を育成しようと伊那市が開いていて今回が3回目です。

24日は、美篶青島の桜並木で、この時期の桜の木の手入れ方法について学びました。

指導にあたったのは高遠城址公園などの桜の管理をしている稲辺謙次郎さんです。

稲辺さんは「桜の木の根が動き始める前に剪定する事が大切」と話し、参加者に剪定方法を教えていました。

参加者は、不要な桜の枝を切り、防腐剤を塗っていました。

地域桜守の講習会は3月にも開かれることになっています。 -

セーフコミュニティの現地審査2月1日と2日に

安心安全のまちづくりのため箕輪町が認証取得を目指す、セーフコミュニティの現地審査は2月1日と2日に実施され、モデル校となっている箕輪東小学校など町内2か所の視察の他、プレゼンテーションが行われます。

視察を行うのは、モデル校となっている箕輪東小学校と沢の介護予防拠点施設「げんきセンター」の2か所で、子どもや高齢者の安全対策などを視察します。

主会場は地域交流センターみのわで、各委員会が取組状況などのプレゼンテーションを行います。

審査員は、セーフコミュニティ認証センターの3人が務めます。

箕輪町では、自治体として国内4番目の認証取得を目指していて、内定通知は3月、正式決定は5月上旬となる見通しです。 -

全県にインフルエンザ注意報

長野県は、インフルエンザの感染者が増え今後拡大が懸念されることからこの冬はじめてのインフルエンザ注意報を25日発令しました。

県の発表によりますと、今月16日から22日の患者数が1医療機関あたり20.69人となり基準となる10人を超えたことからインフルエンザ注意報を発令しました。

なお上伊那地域では、1医療機関あたりの患者数が35.25人となっていて、警報の基準となる30人を越えています。

県では、手荒い、うがいをこまめに行う。

症状がみられる場合は学校や職場を休むなど、感染拡大防止を呼びかけています。 -

上伊那の冬の花 アルストロメリア出荷本格化

出荷量全国一を誇る上伊那の冬の花アルストロメリアの出荷が本格化しています。

伊那市美焉のJA上伊那美焉花卉選花場では、辰野町から伊那市の農家が、ピンクや白などのアルストロメリアを運び込んでいました。

上伊那では、夏場が涼しく、冬場に晴天の日が多い事から、年間を通じてアルストロメリアが栽培されています。

冬のこの時期は最盛期となり、一日あたり、およそ10万本が関東や関西、中京方面へと出荷されているということです。

アルストロメリアは、日照時間が長くなるこれから、花の色もよくなってくると言う事です。 -

竜西保育園まゆ玉作り

伊那市の竜西保育園の園児は25日、地域のお年寄りと一緒にまゆ玉作りをしました。

この日は、保育園の近くに住むお年寄りなど13人が竜西保育園を訪れ、園児と一緒にまゆ玉を作りました。

最初に米の粉にお湯と砂糖を混ぜてよくこね、蒸した後にまゆの形にしていきました。

まゆ玉は、蚕に感謝し五穀豊穣を祈る小正月の伝統行事です。

保育園では、地域の伝統文化を子供たちに伝えていこうと地域住民に協力してもらいまゆ玉を作ることにしました。

まゆの形が完成すると、ミズキの木の、芽の部分につけていきました。

まゆ玉は一週間ほど保育園のベランダに飾り、家から持ち寄ったダルマなどと一緒にどんど焼きで焼いて食べるという事です。 -

箕輪町議会 初の住民懇談会

箕輪町の町議会議員と住民の懇談会が、24日、初めて開かれ、出席した住民からは、町の事業の進め方や議員定数など様々な質問が出されていました。

住民懇談会は、平成22年に制定した「議会基本条例」に基づき、初めて開かれました。

昨夜、懇談会は、町内3ヵ所、で開催され、zこのうち、松島コミュニティセンターには、町民およそ70人が出席しました。

出席した住民からは、町が南小河内に計画した新しい保育園の建設計画や、セーフコミュニティ認証取得に向けた費用対効果などについて質問が出されていました。

出席した議員は、「地元住民の生の声を聞き、行政のチェック機能として議会運営をしていきたい」と話していました。

また、議員定数が現在の15人では多いのではないかとの質問に対しては、「職務内容を検討し、定数と報酬を含め、課題として検討していきたい」と答えていました。 -

南中生6人スケート全国大会出場

南箕輪中学校の3年生1人と2年生5人の合わせて6人が、今月28日から長野市で開かれる全国中学校スケート大会に出場します。

24日は、全国大会に出場する、6人のうち、5人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に出場の挨拶をしました。

全国大会へは、今月上旬に長野市で開かれた県大会で、20位までに入り出場を決めました。

3年生の竹松秋美さんは、「中学で最後の大会。これまでの経験を生かし、8位入賞を目指しがんばりたい」と話していました。

生徒達は、宮田村の宮田スケートクラブに所属し、毎週6日間練習をしています。

シーズンとなる、10月上旬からは、授業を終えると、岡谷市や長野市のリンクに行き、夜、8時頃まで滑っていると言う事です。

唐木村長は「練習環境が恵まれない中、日ごろの努力で勝ち取った、全国大会。体調を整え、本番では頑張ってほしい」と子供たちを激励しました。

全国中学校スケート大会は、今月28日から長野市のエムウェーブで開かれます。 -

(株)サーチ 市社協に車椅子寄贈

伊那市などでパチンコ店を経営する、株式会社サーチは25日、伊那市社会福祉協議会に車椅子5台を寄贈しました。

25日は、サーチの天野博夫業務課長が伊那市福祉まちづくりセンターを訪れました。

株式会社サーチでは、社会貢献を目的に経営するパチンコ店からでるアルミ缶を回収し、現金に換金し積み立てをしています。

車椅子は、この積み立て金およそ17万円で購入しました。

天野さんは、「身近にできることから始めた活動。活用していただき、地域の福祉が少しでも充実すればうれしい」と話していました

伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長は「車椅子は、古く更新が必要なものあり大変ありがたく感じている。大切に使わせていただきたい」と感謝していました。

伊那市社協では、車椅子を市内の福祉施設4カ所で活用していくことにしています。 -

食と農業農村振興審議会伊那地区部会 計画を協議

長野県食と農業農村振興審議会の上伊那地区部会が26日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、県が定める食と農業農村振興計画について協議しました。

振興計画は、食と農業・農村の振興に関する施策を県が定めたものです。

平成20年度から24年度までの5年間の計画で、毎年、計画の検証と地域の意見集約のため地区部会で意見を聞いています。

26日は今年度2回目の会合で、委員が計画の取り組み状況を聞いて意見を出し合いました。

担い手の確保育成については、「新規就農者だけでなく、農家の子どもが担い手になるための支援がもっと必要」との意見が出ました。

中山間地域の振興では、「シカの食害対策として絶対数を減らしてほしい」という意見がありました。

全体では、「計画を絵に描いた餅にしないために、農家に計画を伝え、実行に移せるものにしてほしい」との要望がありました。

この日出された意見は、来月開かれる県の審議会に報告されるということです。 -

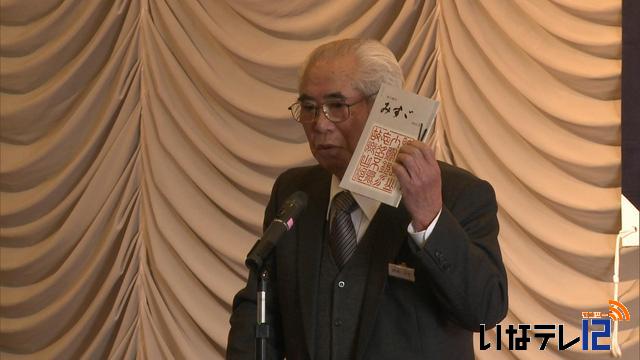

俳句誌「みすゞ」今年で750号に

俳句雑誌「みすゞ」は、今年の8月号で、昭和21年4月の創刊以来750号を迎えます。

みすゞは、上下伊那を中心にした俳句愛好者でつくるみすゞ俳句会が、会発足と同じ昭和21年4月に第1号を発刊しました。

今年の1月号で743号、8月に750号となります。

伊那市の美篶小学校の宿直室が初めての句会だったことからみすゞの名が付けられたということです。

現在は、60代縲・0代が中心で会員数は、北は北海道から南は九州まで300人を数えます。

22日伊那市内で開かれた新年総会で、みすゞ俳句会を主宰する城取信平さんは、「きずなを大切にして、助け合いながら俳句の道を求めていきたい」と創刊750号を迎えるにあたり新年の抱負を話しました。

750号記念式典は、8月26日、映画ほかいびとの北村皆雄監督の講演も計画されています。 -

ローメンPAN 好評

辰野町の辰野高校の生徒がサークルKの協力を得てご当地グルメを題材にして開発したローメンPANの販売が、24日から県内のコンビニチェーン「サークルKサンクス」で始まりました。

ローメンPANは、松本大学の学生が開発した山賊焼PANとセットで販売されています。

ローメンは豚肉を使い塩ダレをベースにソース、ニンニクなどで調理しました。

24日は、箕輪町のサークルKサンクス伊北インタ竏駐Xで辰野高校商業科の3年生3人が昼に販売をしました。

正午前には多くの人達がパンを買い求めに訪れていました。

伊北インタ竏駐Xでは朝4時に入ってきた50セットが午前10時頃に完売しました。

お昼に追加された60セットは販売からわずか15分で売り切れ、大好評でした。

多い人では一人6セットを買い求めていました。

サークルKサンクスの協力のもと商業科の生徒がワークショップや試作などを重ね味の調合や商品名、価格などを決めました。

サークルKサンクスではこれまでにも高校生や大学生が開発した商品を販売していて、上伊那のでは辰野高校が初めてです。

辰野高校の生徒は伊那のローメンズクラブの会員から味などについて聞きました。

ローメンPANは山賊焼PANとセットの240円で県内のサークルKサンクスで2月20日まで期間限定で販売されています。 -

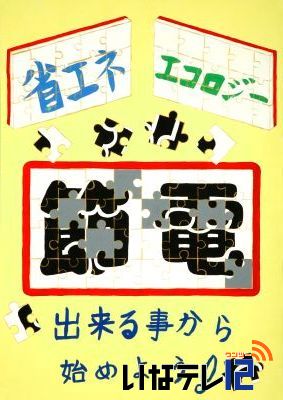

省エネルギーに関するポスターのコンクール

県が主催する環境保全と省エネルギーに関するポスターのコンクールで、伊那市と箕輪町の小中学生2人が最高賞となる長野県知事賞を受賞しました。

省エネルギー部門の小学生高学年の部で県知事賞を受賞したのは、箕輪中部小学校5年の塩澤拓弥君の作品です。

塩澤君は、節電の文字をジグソーパズルのピースで表現し、節電の大切さを訴えました。 -

西春近北保育園 お年寄りと交流

伊那市の西春近北保育園は、地域のお年寄りとの交流会を24日、保育園で開きました。

保育園の近くの下島と沢渡の高齢者クラブのお年寄り11人が今日、西春近北保育園を訪れ、園児およそ100人と交流しました。

西春近北保育園では、野菜づくりや季節の行事の際にお年寄りを招いています。

保育園での交流が今回で最後となる年長園児は、日頃練習しているけん玉を披露。

子ども達の姿に、お年寄り達は目を細めていました。

篠田千栄子園長は「子ども達にとってお年寄りは甘えられる存在だと思う。交流を通して多くの事を学んでほしい」と話していました。 -

村特別職報酬等審議会に白紙諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、村特別職報酬等審議会に、来年度の理事者の給料や村議会議員の報酬について、白紙諮問しました。

唐木村長は「他の市町村の状況や自治体規模、経済状況などを参考にしながら、適正な額を審議していただきたい」と挨拶しました。

平成23年度の理事者の給料は3%引き下げとなっていて、村長は69万7,430円、副村長は59万2,670円、教育長は50万4,400円です。

また村議会議員の月額報酬は条例に定められた金額となっていて、議長は29万5,000円です。

審議会では、2月10日までに答申を予定しています。

2710/(月)