-

緑ヶ丘・敬愛幼稚園 鼓笛隊の演奏披露

(株)ニシザワが経営するショッピングセンターベルシャイン伊那店の30周年に合わせて17日、園児が鼓笛隊の演奏を披露しました。

この日は伊那市の緑ヶ丘幼稚園と緑ヶ丘敬愛幼稚園の年中園児45人が演奏を披露しました。

ベルシャイン伊那店では、感謝の気持ちを込め、地元の人たちに時計台前広場を使ってもらおうと17日から4日間の記念セールに合わせて小中学校や文化団体など、地域の9つの団体に協力を依頼しました。

会場では保護者や買い物客など多くの人たちが発表を楽しんでいました。 -

小学校卒業式ピーク

上伊那地域では、小学校の卒業式が17日にピークを迎えました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では17の小学校で卒業式が行われました。

このうち伊那市の伊那東小学校では男子48人、女子58人の合わせて106人が卒業式にのぞみました。

式では、北原宏校長から卒業生一人一人に卒業証書が手渡され、児童達は緊張した面持ちで受け取っていました。

式辞で北原校長は、「多くの人に支えられ卒業を迎えた事に感謝して下さい」と話し、クラス名の萩、椿、楓の木に例え、「つらく、苦しい事があっても、粘り強く、たくましく成長してほしい」と呼びかけていました。

式の後、6年生の教室では、担任が、卒業文集やメッセージ入りの色紙を手渡したり、子ども達との思い出を振り返っていました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、17日、伊那市と箕輪町合わせて17の小学校で卒業式が行われ、およそ900人が慣れ親しんだ学びやを後にしました。 -

陸上競技場に芝桜とパンジー飾られる

18日の春の高校伊那駅伝を前に、発着点となる伊那市の陸上競技場に芝桜とパンジーのプランターおよそ300個が飾られています。

これは、伊那市の小沢花の会と伊那市振興公社が、駅伝を盛り上げようと行っているものです。

トラックには、鮮やかなピンクの芝桜と、黄色のパンジーが交互に並び、練習中の選手達の目を楽しませていました。 -

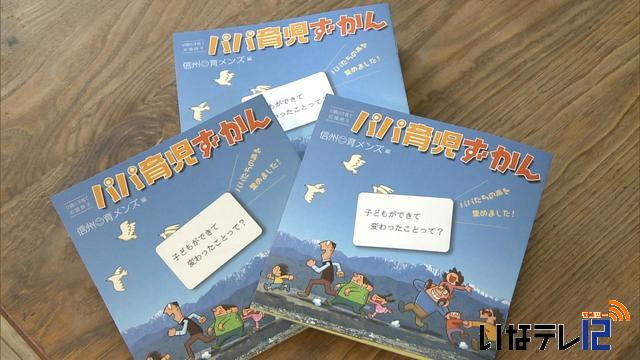

信州育メンズ「パパ育児ずかん」を発行

父親の子育てグループ「信州育メンズ」は、父親向けの子育て応援冊子「パパ育児ずかん」を発行しました。

「パパ育児ずかん」は、子育てや父親同士の交流の楽しさを知ってもらおうと発行されました。

長野県の地域発元気づくり支援金を活用して、9千部発行しました。

冊子は、これまで信州育メンズが開催してきたワークショップで出された父親達の意見を集約していて、子どもが生まれてからの父親の対応、おすすめの公園、ゲームとの向き合い方などが掲載されています。

事務局の古畑克己さんは「父親同士で育児について話す機会はなかなかない。少しでも他の父親の意見を知ってもらえば育児の考え方も変わってくると思う」と話していました。

冊子は、伊那市を中心に保育園に配布されるほか、イベントなどでも配るということです。 -

年金委員が研修会

企業などの年金事務担当者で、厚生労働大臣から年金委員として委嘱されている上伊那の委員の研修会が14日、伊那市内で開かれました。

年金委員は、企業の厚生年金や国民年金などの事務担当者で、会社や地域で年金に関する相談、助言などを行う民間協力員です。

研修会は、知識向上のため毎年1回開かれていて、この日は、上伊那の年金委員100人ほどが参加しました。

研修では、伊那年金事務所で窓口対応をしている小池善博さんが、年金の仕組みなどについて説明しました。

小池さんは、今年4月から、インターネットで年金記録などが確認できる「ねんきんネット」のサービスが始まる事を説明し、「従業員から相談があった時に活用してみてください」と話していました。 -

NECライティング調停案合意議案 賛成多数で可決

解決金1,000万円、双方に債権・債務がないとするNECライティングと伊那市の調停案に合意する議案が、16日の市議会で賛成多数で可決されました。

長野地裁が示した調停案は、NECライティングが伊那市に解決金1,000万円を支払い、双方に債権・債務がないことを確認するもので、市側が合意する議案を9日議会に追加提出していました。

12日の経済建設委員会では、賛成多数で可決されていました。

16日は、中山彰博経済建設副委員長が、審査結果を報告。

その結果を受け議員からは、「早期解決で企業立地を全国に発信することが大切」「長期化は企業流出などの支障がでる」「司法判断を重く受け止めなければならない」「補助金返還の問題で用地取得とは別問題」「市民と対話し道を踏んできた」との賛成意見の一方で共産党議員からは「解決金1,000万円は余りにも少なすぎる」「市民益にそっていない」「調停と裁判は違う。法廷で決着を」とする意見が出ました。

採決の結果、賛成16反対3の賛成多数で調停案に合意する議案は可決されました。

伊那市は、NECライティングの伊那工場閉鎖に伴い、補助金1億6,000万円の返還を求めていました。

市側は、裁判官が立ち会った調停案で裁判と同等の司法判断であり、問題の長期化は、企業誘致へ悪影響を与えるとして、今議会に調停案に合意する議案を提出していました。

共産党議員3人は、今回の問題で厳正な調査の必要性があるとしてNECライティングへの補助金に関する事項と上ノ原工業団地の拡張造成について地方自治法第100条に基づき関係者の出頭と証言、記録の提出を請求できる調査特別委員会設置議案を提出しましたが、3人以外賛成者はなく否決されました。

16日はこのほか、市議会の基本理念や議員の責務など基本的事項を定めた伊那市議会基本条例案が全会一致で可決されました。 -

上農ISO14001の内部監査員養成講習会

南箕輪村の上伊那農業高校は、緑地工学科の生徒を対象にした環境マネージメントシステム・ISO14001の内部監査員養成講習会を16日、開きました。

上農高校では、緑地工学科の2年生を対象に、昨年度から要請講習会を開いています。

講習会は、15日と16日の2日間の日程で開かれ、生徒36人が受講しました。

講師は、愛知県の東海工業専門学校の職員、望月博達さんが務めました。

望月さんは「ある部署の監査を行う時は他部署の人間が監査を行う。監査員は、公平な立場で判断しなければならない」などと、話していました。

望月さんによると、自然環境に配慮した経営システムの構築を目指す企業や自治体が増えていて、ISO14001の内部監査員養成講習を修了すれば、就職活動にプラスになるということです。

受講した生徒は、「認証を取得して就職活動に活かしたい」と話していました。 -

第4回伊那映像祭

伊那ビデオクラブの第4回伊那映像祭が16日、伊那市のいなっせで開かれました。

今回上映されたのは、三部構成の「伊那市の歌」と、伊那の歴史を楽しみながら紹介する「タツヤとミズキのいな歴史ハンター」の2作品です。

「伊那市の歌」は、四季折々の市内の自然や風土をあてはめて映像化しました。

「タツヤとミズキのいな歴史ハンター」は、主人公の高遠高校3年の戸田竜也君と有賀みずきさんが、4人の専門家に話を聞きながら伊那の歴史について理解を深めていくという内容です。

会場には、およそ250人が訪れスクリーンに映し出された会員の力作に見入っていました。

伊那ビデオクラブの飯島尚美会長は「見た人に分かりやすい映像となるよう心掛けた。今後も地域に愛されるような活動を行っていきたい」と挨拶しました。

伊那ビデオクラブでは、この2作品をDVDにして、市内の小中学校などに贈るということです。 -

白鳥市長「委員会の意見重い」

伊那消防署の移転新築候補地を伊那市の富士塚スポーツ公園周辺とする庁舎建設検討委員会の答申について白鳥孝伊那市長は「委員会の意見は重いと考えている」と述べ、答申を尊重するとの考えを示しました。

これは16日伊那市役所で開かれた市議会全員協議会で示したものです。

伊那消防署の移転先について協議してきた検討委員会の橋爪重利委員長は、「富士塚スポーツ公園周辺は、近くにグラウンドや伊那文化会館、体育館など多くの人を収容することができる施設があり、大規模災害が発生したときに対応しやすい。」と説明しました。

これについて議員からは、「市民から、なぜ伊那中央病院周辺ではないのかという疑問の声がある。

検討委員会による採点では、富士塚スポーツ公園が983点。

伊那中央病院周辺が971点でほとんど差がない。

もう一度検討委員会で再検討する必要がある」という意見が出されていました。

これについて白鳥市長は、「委員会の意見は重いと考えている」と述べ、答申の結果を尊重するとの考えを示しました。

なお候補地について南箕輪村から異論は出ていません。 -

幻の伊那路 増補し発行

春の高校伊那駅伝を特集した内容で、去年3月に発行されるはずだった月刊の郷土誌伊那路が、今回増補版として発行されました。

春の高校伊那駅伝の特集号は、去年3月10日に完成しましたが、翌11日の東日本大震災の発生などで大会は中止になり、一般には渡りませんでした。

特集号の内容は、大会の歴史や記録、強豪校の監督や過去の出場選手などが文章を寄せています。

伊那路を発行している上伊那郷土会では、貴重な内容なので今年再度復活させて多くの人に見てもらおうと一般に渡らなかった450部ほどを増補版として発行しました。

表紙を今年のポスターに変えて、去年中止になったことなどが資料に追加されています。

伊那路増補版春の高校伊那駅伝特集は、市内の書店で500円で販売されています。 -

第40回伊那まつり記念事業実施方針決定

伊那まつり委員会が、14日、市役所で開かれ今年で第40回を迎える伊那まつりの記念事業の実施方針などを決定しました。

今年は、伊那まつり開催から40周年、勘太郎まつりと合わせると55周年の節目の年となる事から、祭りでは、記念事業をおりまぜ実施して行く事が確認されました。

記念事業としては、伊那まつりを振り返る歴史展や番組の放送、高遠や長谷地区の伝統芸能を披露するイベント開催を予定しています。

事業の具体的な内容については、市民からの公募メンバーなどによるプロジェクトチームで今後検討していくということです。

伊那まつり委員会会長の白鳥孝市長は、「今回の40回を一つの節目に、次の時代に繋がる伊那まつりにしていきたい」と話していました。

今年の伊那まつりは、8月4日に市民踊り、5日に花火大会が行われる計画です。 -

陶・染・玉・革・粘 5人の仕事展

陶芸・染色・とんぼ玉など、ジャンルの異なる5人の工芸作家の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には5人の作品1000点ほどが並んでいます。

駒ヶ根市の岡田和也さんの陶芸、駒ヶ根市の田中詩芳さんの染色、南箕輪村の角田まち子さんのとんぼ玉、名古屋市の市川正史さんの革工芸、一宮市の西林タマイさんの粘土工芸です。

この5人の仕事展は、毎回ジャンルの異なる5人の工芸家が集まって開かれていて、今回で6回目です。

展示されている作品は全て購入する事ができ、訪れた人が手にとって確かめていました。

とんぼ玉の角田さんは、「ジャンルの違う多彩なメンバーが集まっている。使い勝手がよく、楽しい作品がそろっている」と話し、来場を呼びかけていました。

この5人の仕事展は、20日(火)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

みなみみのわフォトグランプリ

2011みなみみのわフォトグランプリの最優秀賞に、伊那市の向山世男さんの作品が選ばれました。

向山さんの作品「秋の並木道」は、信州大学農学部のゆりの木並木を写した作品です。

6回目となるフォトグランプリには、上伊那から45点が寄せられました。

14日夜、作品選考会が開かれ、向山さんの作品が選ばれました。

村では、入賞作品を、役場や大芝荘で展示したり、広報などで活用し、村の観光PRに役立てたいとしています。 -

西箕輪南部保育園で伝統芸能 鑑賞

伊那市の西箕輪南部保育園で、地元に伝わる伝統芸能が、15日披露されました。

15日は、羽広の獅子舞保存会と与地の伊那節保存会が、保育園を訪れ、伝統芸能を披露しました。

南部保育園では、地域に古くから伝わる伝統芸能を見て、歴史の大切さを感じてもらいたいと3年前からこの鑑賞会を開いています。

羽広の獅子舞は、小正月に羽広の仲仙寺で奉納されていて、市の無形民俗文化財に指定されています。

5つの舞いで構成されていて、今日は、園児に分かりやすいように、一つ一つの踊りごとに説明もありました。

クライマックスの悪魔払いの舞では、舞台から獅子が降りてきました。

羽広獅子舞保存会では、子どものうちから地域の伝統芸能に親しんでもらい、500年、600年と伝統をつないでいきたい」と話していました。 -

浜松市庄内から卒業生に花束

箕輪町と友好交流している静岡県浜松市庄内地区から、箕輪町の卒業生に花束が届きました。

15日は、浜松市庄内地区の交流協会の役員8人が町役場を訪れました。

庄内地区からの花束贈呈は、15年ほど続く恒例行事で、今年は、小中学校に780束、保育園に386束が用意されました。

花束は、庄内地区の名産品のガーベラと、フリージアで作られています。

交流協会の役員から、各学校の代表者に花束が手渡されました。

箕輪中学校の卒業式は16日、町内5つの小学校の卒業式は17日に行われます。 -

伊那技術専門校 26人が修了

南箕輪村の伊那技術専門校で15日、修了式が行われました。

2年間の普通課程2つの科と、6か月間の短期課程2つの科のあわせて26人が、修了証書を受け取りました。

修了生は上伊那地域のほか松本市や諏訪市などの出身で、年齢は19歳から64歳までです。

遠藤昌之校長は、「生産現場の中で工夫と改善ができる中核的な技能者になってほしい。信じる道に大きな気概を持って進んでください」と式辞を述べました。

修了生を代表してメカトロニクス科で2年間学んだ小坂章吾さんは、「これから新しい道に進み、社会に貢献できるよう一層努力していきたい」と決意を述べました。

修了生26人のうち、現在19人の就職が内定しているということです。 -

卒業式シーズンがピーク

卒業式シーズンがピークを迎えています。

15日は、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の3校の小中学校で、卒業式が行われました。

このうち、南箕輪村の南箕輪中学校では、男子79人、女子74人の合わせて153人が、卒業を迎えました。

式では、柴俊春校長から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡され、卒業生は引き締まった表情で受け取っていました。

柴校長は「人との出会いから多くの事を学び、自分を成長させ、夢に向かって力強く歩んでほしい」と式辞を述べました。

卒業生を代表して林舞香さんは、支えてくれた友人や両親に感謝の気持ちを伝えました。

卒業生は、在校生や保護者に見送られ、3年間の思い出がつまった学び舎を後にしました。

小中学校の卒業式は、中学校は16日、小学校は17日がピークです。 -

ブナシメジ培養 農事組合法人みぶ設立

伊那市東春近でブナシメジを培養する「農事組合法人みぶ」が15日、設立されました。

伊那市のJA上伊那本所で設立総会が開かれました。

農事組合法人みぶは、平成3年から20年間ブナシメジの培養をしてきた三峰ひらたけ生産組合が解散し、新たに法人として設立されたものです。

設備の老朽化と組合員の高齢化の課題に取り組み、事業の継続・発展、後継者を育成しようと法人化しました。

組合員は、伊那市などのきのこ栽培の経営者7人です。

代表理事組合長には伊那市の北原利道(としみち)さんが選任されました。

事業はこれまでと同じく、東春近にあるJA上伊那の培養センターを利用し、ブナシメジを培養します。

ブナシメジは専用のビンの中で培養していて、昨年度、生産組合はおよそ465万本作りましたが、法人となった今年度は70万本ほど多いおよそ541万本を計画しています。

今後は、新たな事業展開も検討していくということです。 -

伊那ビジネス専門学校卒業式

伊那市の伊那ビジネス専門学校で8日、卒業式が行われました。

卒業生は7人で、2年間の情報経理学科が3人、1年間のOAビジネス学科が4人です。

卒業生は在学中に簿記やビジネスマナーなどの資格を取得しました。

三澤岩視理事長は「最後は自分の努力で切り開くしかない。実力を発揮し、努力に努力を重ねて素晴らしい人生を送ってほしい」と式辞を述べました。

卒業生を代表して山口歩美さんは、「社会に出ることはとても厳しいことですが、どんなに厳しくても、折れることなく歩んでいきます」と決意を述べました。

現在、卒業生7人のうち5人の就職が内定しているということです。 -

木とあかりと家具展

伊那市長谷の木工職人植野忠司さんの作品展「木とあかりと家具展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、家具や照明器具、小物など手作りの木工品およそ50点が並んでいます。

植野さんは、伊那技術専門校を卒業後、伊那市長谷で工房を構え、20年以上にわたり作品作りを行なっています。

作品のうちこのテーブルは、サクラやクリ、カキの木など5種類の木を組み合わせて作られています。

着色料を使わないことで、木の持つ色あいが楽しめると植野さんは話します。

植野忠司さんの「木とあかりと家具展」は、17日土曜日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 -

南箕輪村不適切受給問題 村長改めて陳謝

南箕輪村の唐木一直村長は、県からの補助金の不適切な受給問題について改めて陳謝したうえで、今年度の補助事業をすべて調査した結果、他には問題がなかったことを報告しました。

14日に開かれた村議会一般質問で、補助金の不適切な受給についての議員からの質問に答えたものです。

唐木村長は、「改めてお詫び申し上げるとともに、二度と起こらないよう再発防止に努める」と陳謝しました。

村が再発防止策として取り組んだ実施中の補助事業の再調査については、今年度行っている92件について全て調査をした結果、問題はなかったと報告しました。

補助金の不適切受給問題は、県が村に交付した約1千万円の補助金について、村が事実と異なる報告を県にしたもので、補助金の全額を返還するとともに、村長を始めとする関係職員の処分も行われました。

唐木村長は、「再発防止に努め、職員が村民のために仕事をしていくシステムの構築が私の使命」と話していました。 -

里山集約化の事業費 来年度縮小へ

森林税を活用した事業について住民の意見をきく、みんなで支える森林づくり上伊那地域会議が14日、伊那合同庁舎で開かれ、来年度は、里山集約化の事業費が縮小される事が報告されました。

この日の会議では、今年度の事業実績の見込みと来年度事業について報告がありました。

上伊那での今年度の活用実績では、間伐による里山整備が当初の494haを14ha上回る674haで実施されました。

一方、森林の所有者や区画を明確化して間伐を実施する里山集約化は、当初の要望で412haあったのに対し、実施されたのは280haにとどまりました。

また、来年度、全県で集約に充てられるのは、今年度より900万円少ない、1,500万円となっています。

県の説明によりますと、地域での森林整備への意識が高まり、森林税を活用しなくても集約が進む地域もでてきている事などから集約化の予算を縮小し間伐の予算を充実させたという事です。

来年度の間伐に充てられる予算は、今年度より約6千万円多い、9億9千万円となっています。

なお、長野県森林づくり県民税は、来年度が最終年度となっていますが、県の行ったアンケートでは県民の8割が継続すべきとしています。県ではこれらの結果をふまえ、継続を検討するとしています。 -

上農果樹班 SBC学校科学大賞受賞

巨峰の栽培方法や保存方法などについて研究をした、南箕輪村の上伊那農業高校の果樹班は、第10回SBC学校科学大賞を受賞しました。

13日は上伊那農業高校で大賞受賞の伝達セレモニーが行われ、塩崎正校長から果樹班の3年生の代表メンバーに賞状と盾が手渡されました。

果樹班では、今年度、巨峰など粒の大きいブドウの栽培や保存方法の研究をしました。

研究では、ブドウの木の皮を剥ぐことにより、ブドウの色つきを良くする栽培方法の検討や、収穫したブドウの品質を保ちつづける、適正温度について比較実験を行いました。

上農高校によりますと、観察の過程やデータを丁寧にとりまとめている点などが評価されたということです。

上伊那農業高校の塩崎校長は、「研究で得た工夫と努力を忘れないでほしい」と話していました。 -

朝に活路を 倫理経営講演会

明るく活気あふれる企業作りを目指す、長野県伊那・木曽倫理法人会は13日、伊那市内で経営講演会を開きました。

企業経営者などおよそ200人が参加しました。

講演会では、倫理研究所法人局常任理事で名誉研究員の水上宏さんが「朝に活路あり」をテーマに話しをしました。

水上さんは、「朝早起きをすると、時間にゆとりが持て、普段気付かない点も、気にかけることができ“気付き”がうまれる」と説明し、「気付く事ができた改善点などを、即、実行する事が大切」と話しました。

また、「整理整頓や挨拶など、自分や周りが良いと思った事は、継続しやり続けて行く事が成功の秘訣」とアドバイスしていました。 -

看護師養成は県の責任で 上伊那広域連合が知事に要望

上伊那広域連合や上伊那医師会などは、岡谷市が新たに設置を検討している看護専門学校について、整備運営については県の責任において、行うよう求める要望書を14日、長野県知事に提出しました。

14日は、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長など5人が、長野県庁を訪れ、健康福祉部の三村保参事に要望書を手渡しました。

県では、中南信地域に唯一、木曽看護専門学校にある准看護師が看護師になるための2年制過程を廃止する方針を打ち出していています。

岡谷市は、木曽にかわる新たな2年制の看護専門学校の設置の検討を進めていると言う事です。

広域連合などでは、上伊那地域にも影響が大きいとして県知事あてに要望したものです。

要望書では、●施設の整備運営については、県の責任において行う●具体的な検討にあたったては、関係地域と十分な調整をし行う。●学生の募集に空白の期間が生まれないよう配慮してほしいとしています。

長野県では、関係地域と十分調整をし、出来るだけ早い段階で、岡谷市の看護専門学校の設置方針について結論を出したいとしています。 -

小中学校で3学期終業式

上伊那の小中学校で、14日3学期の終業式が行われました。

このうち伊那市の手良小学校では、全校児童153人が体育館に集まり1年生と4年生が発表をしました。

1年生は、4月から学校で習った漢字やカタカタの書き順や暗記した百人一首の句等を発表しました。

4年生は、それぞれが将来なりたい職業の内容や、必要な資格などを調べ発表しました。

柴田惇校長は「今日でそれぞれの学年での学習は修了します。

まだ出来ない事もあると思うが、そのままにせず、人に聞いたり調べたりして、出来るようになるよう努力し、次の学年へ進んで下さい」と話していました。

6年生の教室では小学校生活最後の通知表が担任から手渡されていました。

手良小学校では、15日、卒業式が行われ25人が中学校へと進みます。 -

伊那市観光ボランティアガイドの研修会

高遠城址公園のさくら祭りを前に伊那市の観光ボランティアガイドの研修会が9日、高遠町総合福祉センターやますそで開かれました。

研修会には、ボランティアガイド37人が参加しました。

9日は、駐車場の位置やシャトルバスのルートなどを確認した他、伊那図書館の平賀研也館長が携帯情報端末を活用した案内の方法について説明しました。

平賀館長は「昔の地図と今いる場所を見比べることで、町の移り変わりなど歴史を感じることができる。案内の幅も広がるのでは」と話していました。

観光ボランティアガイドを務める武田宏さんは「訪れた人にまた来たいと思ってもらえるよう、1人ひとりがおもてなしの心で取り組んでいきたい」と話していました。 -

毛利佳奈さん ジュニアでの最後の演奏

みのわ太鼓ジュニアチームに通う箕輪中学校3年の毛利佳奈さんは、ジュニアチームとしての最後の演奏を11日、箕輪町文化センターで披露しました。

みのわ太鼓ジュニアチームは、文化センター講座の1つとして開かれていて、今年で9年目です。

現在メンバーは、小学校2年から中学校3年までの27人で、中学校を卒業する毛利さんにとっては最後の演奏となりました。

毛利さんは、高校生以上のメンバーが集まるみのわ太鼓の一員として、これからも太鼓を続けていくということです。 -

釜石市東中 訪問の様子を紹介

伊那市の新山小学校から本などを預かり東日本大震災の被災地岩手県の釜石東中学校に届けた小牧学さんは12日、訪問した様子を新山小の児童に紹介しました。

新山小の児童会では、被災地の力になりたいと考え、学校が津波に飲み込まれた釜石東中学校に本を贈ることにしました。

伊那市の職員小牧さんは、両校の縁を取り持ち、3月6日に児童から預かった本やビデオレターを中学校に届けました。

小牧さんは、中学校を訪れた時の映像を見せながら「とても喜んでくれていた。遠い場所だけれど、心の繋がった釜石の友だちができたと思う」と話していました。

小牧さんの話を聞いた児童からは「がれきの片付けは進んでいるのか」「これからどんな交流をすればいいか」などの質問が出されていました。

新山小では、「今の5年生が中心となって今後も交流を続けていきたい」としています。 -

救命救急センター業務に関する説明会

来月4月1日付で救命救急センター指定の方針が示されている伊那中央病院で12日、救命救急業務に関する説明会が開かれました。

説明会は、救命救急業務を迅速に対応できるよう医療関係者などを対象に行われたものです。

この日は中病の医師や上伊那医師会、消防などおよそ100人が出席しました。

救命救急センターは昭和54年から昭和伊南総合病院で担ってきました。

しかし、高度な第三次救急は困難な状況にあることや、伊那中央病院の救急搬送件数が多いことなどから県 医療審議会では、中央病院に指定替えする方針を示しています。

説明会では、地域救急医療センター部長の北澤公男副院長が運営方針や診療体制などについて説明しました。

救命救急センターは、24時間体制で対応し、専従医師8人、専従看護師20人で診療にあたります。

救命救急センターの運営計画では、暫定的に3階西病棟の一般病床16床を救急用の病床10床に整備するとしています。

また、平成24年度から病院の南側に救命救急センター施設を建設し、平成25年度の秋頃から業務を開始したい考えです。

設置については今月22日に開かれる長野県医療審議会で正式に決定される見通しです。

1512/(月)