-

介護施設みなみみのわふれあいの里開所

社会福祉法人ふれあいが南箕輪村北原に建設した複合介護施設「みなみみのわふれあいの里」が1日、開所しました。

ふれあいの里は、地域密着型の施設で、主に南箕輪村在住の人を対象にしています。

特別養護老人ホーム、通所や宿泊、自宅訪問の介護サービスのほか、村外の人も利用できる高齢者専用賃貸住宅もあります。

建物は、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ床面積およそ2700平方メートル。総事業費はおよそ7億3千万円です。

3つの事業それぞれのスペースに、利用者がくつろげる空間、キッチンがあり、個室やトイレ、風呂が整備されています。

みなみみのわふれあいの里では現在、利用申し込みを受け付けています。 -

社会福祉法人みおつくし会とアザレア法律事務所 社員の子育て応援宣言登録企業

伊那市御園でつくしんぼ保育園を運営する社会福祉法人みおつくし会と、西町に法律事務所を置くアザレア法律事務所は、県の制度「社員の子育て応援宣言」登録企業となりました。

5日は、つくしんぼ保育園で登録証の交付式があり、南信労政事務所の増田隆司事務所長から、つくしんぼ保育園の宮田克思園長に登録証が手渡されました。

社員の子育て応援宣言は、事業所が従業員の仕事と子育ての両立をサポートする取り組みを宣言するものです。

みおつくし会では、産休や育児休暇の取得を奨励する事などを宣言しています。

アザレア法律事務所は、子どもの学校行事に参加するための休暇制度を新たに設けました。

この制度の登録企業は、県内で123社、上伊那では12社となっています。 -

みのわ営農コンバイン入魂式

箕輪町の農事組合法人みのわ営農は7日、新たに導入したコンバインなどの入魂式をJA上伊那箕輪町支所倉庫で行いました。

みのわ営農の関係者が集まり、安全な農作業ができるよう祈願しました。

導入されたのは、水稲用コンバイン6台、ソバ用コンバイン2台、運搬用トラック1台です。

水稲用は、6台のうち新規購入が3台でおよそ2500万円、みのわ営農地区組織からの買い上げが3台でおよそ600万円です。

ソバ用コンバイン、トラックなどは箕輪町の農業再生協議会から合わせて50万円で譲り受けました。

みのわ営農は2006年の設立以来、今年度を目標にコンバイン作業班を一本化し、機械の購入準備金を積み立ててきました。

市川隆男理事長は、「効率的な機械運用、円滑な事業推進をして、地域の皆様に愛される組織を目指したい」と話していました。

みのわ営農が受け持つ今年度の稲の刈り取り面積はおよそ100ヘクタールで、13日から「あきたこまち」、15日から「コシヒカリ」の刈り取りが始まるとういうことです。 -

伊那市手良で早くも稲刈り始まる

秋晴れとなった7日、伊那市手良で早くも稲刈りが行われました。

伊那市手良の農家、登内里見さんが稲刈りをしました。

登内さんは、22ヘクタールの田んぼで米を育てていて、6日から稲刈りを始めました。

登内さんによりますと、今年の米の作柄は平年並みということです。

登内さんは、依頼を受けて刈り取りもするため、稲刈りは10月中旬まで続くということです。

なおJA上伊那によりますと、稲刈りのピークは23日から25日頃ということです。

今年は福島第1原子力発電所の事故を受け、県による長野県産米の放射性物質の検査が行われています。

伊那の米からは放射性セシウムは検出されず安全が確認されています。 -

スマート介護・福祉研究会設立へ

産学官連携によるスマート介護・福祉研究会の設立に向けた講演会が7日、駒ヶ根市の県看護大学で開かれました。

講演会は研究会設立に向け介護や福祉に関する理解を深めようと財団法人長野県テクノ財団伊那テクノバレー地域センターが開いたものです。

会場には介護や福祉に関する製品の製造を行っている企業のほか、行政、大学関係者など、およそ150人が集まりました。

講演会では伊那テクノバレーの向山孝一会長が研究会設立に向けて「新しい時代にふさわしい、介護のモデルをつくりたい。」とあいさつしました。

講演会では県看護大学の阿保順子学長が「認知症の人々の世界」と題して話をしました。

阿保学長は「超高齢化社会の中で予防によって認知症の人たちを増やさないようにしようという考えは理解できる。しかし大事なことは認知症の人がその地域で暮らせる環境をつくることだ。」と話していました。

ほかに東京理科大学の小林宏教授が介護など肉体労働の補助器具の開発について説明していました。

伊那テクノバレーでは研究者の技術開発を介護や福祉分野に生かすことで産業振興を図るとともに

高齢者やその家族が安心して暮らせる地域づくりにも貢献していきたいとしています。

また産学官の連携により企業と大学による介護機器の共同開発にもつなげたい考えです。

スマート介護・福祉研究会は、関連する様々な企業のほか、研究者また行政などに広く呼びかけをし

今年中に研究会を発足させ、来年から具体的な活動を行う予定です。 -

市長「外部の検討委員会の設置必要」

伊那市の白鳥孝市長は、7日開かれた、市議会一般質問で、処分できない保有地を抱える伊那市土地開発公社について、そのあり方について考える検討委員会の設置が必要との考えを示しました。

伊那市土地開発公社の保有地は約22ヘクタールで帳簿上の価格、簿価はおよそ30億円となっています。

白鳥市長は、「企業誘致の面から土地を取得してきたが、結果として多くの土地が処分できていない。」としたうえで、「市として処分に対し努力していく」と述べました。

また議員からの「公社は解散したほうがよいのではないか」との質問に対し、「現時点では明言すべき段階ではない。しっかりした検証分析をするためにも、外部の検討委員会の設置が必要だ」と述べました。

検討委員会については公社から市に対しこれまでに設置の要望が出されていました。 -

故中山秀幸さんの写真掲載の林道バス導入

山岳写真家、故中山秀幸さんの写真を掲載した伊那市営南アルプス林道バスの新車が導入されました。

7日は伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所に関係者が集まり新しいバスがお披露目されました。

新しいバスは、購入費がおよそ1千万円で29人乗りとなっています。

バスの後ろには伊那市美篶の山岳写真家で2年前に亡くなった中山秀幸さんが撮影した塩見岳の写真が掲載されています。

中山さんは南アルプスを中心に山の写真を撮影し、その中でも伊那市最高峰の塩見岳が特に気にいっていたということです。

写真は、縦61センチ、横137センチで秋の塩見岳を写したものです。

中山秀幸さんの奥さんの広美さんは、「夫のことを覚えていてくれたことを感謝します。この写真を見た人が塩見岳に登りたいと思ってくれればうれしいです。」と話していました。

林道バスは11月初めまで運行し、南アルプスは10月中頃に、紅葉が見ごろを迎えるということです -

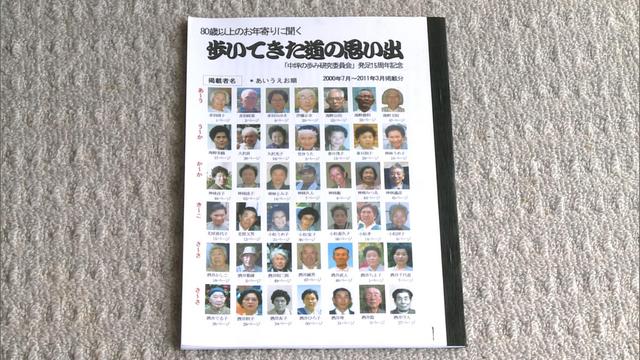

「歩いてきた道の思い出」発刊

伊那市手良中坪の住民でつくる、中坪の歩み研究委員会は地区内80歳以上のお年寄りが人生を振り返っての証言をまとめた冊子「歩いてきた道の思い出」を発刊しました。

発刊は中坪の歩み研究委員会発足15周年記念事業としておこなわれたものです。

「歩いてきた道の思い出」は委員会が毎月発行している地域誌「中坪の歩み」に掲載されてきたお年寄りの証言をまとめたもので86人分が紹介されています。

中坪はおよそ170世帯、9つの常会があり各常会から委員を1名ずつ出し、取材から出版まで行っています。

委員会会長の高橋忠さんは、人生に戦争という厳しい時代をはさみ生きてきた人たちは様々なことを教えてくれると言います。

10年前「中坪の歩み」で自らの人生を綴った、三沢幸子さんです。

三沢さんは大正2年生まれの99歳。中坪で一番の高齢者です。

ひ孫2人を含む4世代で暮らす三沢さんは、足腰も丈夫で家族に大切にされ暮らしています。

三沢さんは20歳の時に中坪に嫁ぎ、蚕の品種改良などの仕事をしていたこと。

当時は盛んだった養蚕業が衰退していったこと。

夫が戦地から無事に戻り嬉しかったことなどを記しています。

委員会では中坪の歩みの発行をこれからも続け、地域の結びつきを深める一助にしていきたいとしています。

高橋さんは、一人一人の歴史の重みが現在の中坪の歴史を築いてきたと話しています。

中坪の歩み研究委員会による「歩いてきた道の思い出」は1冊500円で販売されています。 -

普通救命講習会

9月9日の救急の日を前に、箕輪消防署は普通救命講習会を4日、箕輪町文化センターで開きました。

講習会は、万が一の際に適切な対応がとれるよう、箕輪消防署が住民を対象に毎年この時期に開いているものです。

4日は、住民17人が参加し、心臓マッサージのやり方やAEDの使用法などを学びました。

指導にあたった署員は「緊急時は混乱してしまいがちだが、落ち着いてやることが大切です」などとアドバイスしていました。

参加したある女性は「仕事上年輩の方と接する機会が多いので、参加してよかった」と話していました。

箕輪消防署では、要望があれば地区行事や事業所などでも講習会を開くということです。 -

伊那市役所 節電目標大幅クリア

伊那市は、市役所の8月の使用電力は、去年と比べ41.4パーセント削減したと6日発表しました。

伊那市は、7月から9月までの3ヶ月間、使用電力を15パーセント、ピーク時の最大電力を15パーセント削減する節電目標をたて、取り組んでいます。

伊那市の発表によりますと、7月の使用電力は、前年対比で37.8パーセントの減、最大電力は、36.5パーセントの減になりました。

8月の使用電力は、前年対比で41.4パーセントの減、最大電力は、38.6パーセントの減となっています。

8月の空調稼動日数は、去年の25日に対し、今年は10日で、約59万円の経費削減につながったとしています。

伊那市では、「9月は、厳しい残暑が予測されるが、引き続き目標達成に向け取り組んでいく」としています。 -

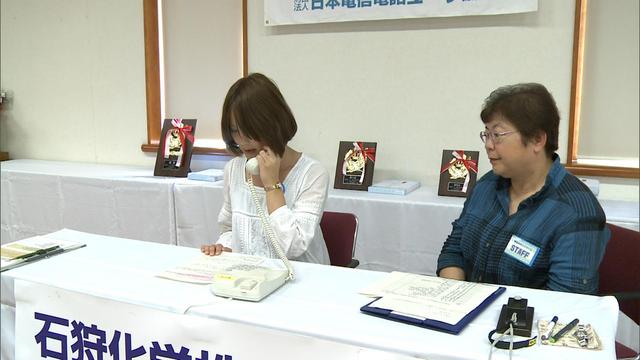

電話対応コンクール伊那・駒ヶ根地区大会

電話応対の技術を競う電話応対コンクール伊那・駒ヶ根地区大会が6日、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれました。

コンクールには、上伊那の11の企業から41人が参加しました。

コンクールは日本電信電話ユーザ協会が、電話応対技術の向上を目的に毎年開いているものです。

競技は、使い捨てカイロを扱う会社に、購入した人から「カイロがあたっていた部分が赤くなった」というクレームが、メールで寄せられたという設定です。

今年は、クレームに対応しつつ、自社の製品を売り込む営業力も審査基準となりました。

競技の結果、伊那食品工業株式会社の野村静香さんが優勝しました。

上位4人は、10月5日に開かれる信越ブロック大会に出場することになっています。 -

箕輪町議会9月定例会 22の議案が提出

箕輪町議会9月定例会が6日開会し、副町長の定数を1人にする条例改正案など22の議案が提出されました。

平成19年4月の公務員制度改正により、箕輪町では副町長が2人体制でした。

しかし、9月30日で副町長の任期が終わることなどから、副町長を一人とする条例改正案が提出されました。

最終日の20日には、その1人を決める人事案件が提出される予定です。

他に、9億6千万円を追加する一般会計補正予算案が提出されました。

主なうちわけは、新しい保育園の土地購入費用などを含む保育園建設費に5億9,600万円。緊急雇用対策事業費に2,200万円となっています。

箕輪町9月定例会は12日と13日に一般質問、20日に委員長報告・採決が行われ閉会する予定です。 -

防犯ポスターの審査会

伊那防犯協会連合会は、今年度募集した防犯ポスターの審査会を6日、伊那警察署で開きました。

防犯ポスターの募集は、伊那警察署管内の小中学生の防犯意識を高めようと、伊那防犯協会連合会が毎年行っているものです。

今年度は、管内の小中学校23校から合わせて453作品が集まりました。

審査会では、関原敬泰署長をはじめ署員およそ10人と、伊那北高校で美術を教える三澤正博教諭が、構図や配色などを1点1点チェックしました。

関原署長は「子ども達の視点から犯罪について警鐘を鳴らす素晴らしい作品が多かった」と評価していました。

審査の結果、各学年ごと入選作品が決まり、上位の作品が長野県防犯協会連合会ポスター審査会に推薦されました。 -

梨の収穫本格化

箕輪町では、梨の収穫作業が本格化しています。

箕輪町中原の果樹農家北原次夫さんの果樹園では早生種「幸水」の収穫がはじまっています。

台風の影響で5日まで収穫が出来なかったということで、北原さんは朝から収穫作業にあたっていました。

北原さんは、中原の畑で幸水・豊水・南水の3種類の品種の梨を栽培しています。

収穫作業は10月まで続きます。

梨の収穫のピークに合わせ、箕輪町のJA箕輪果実選果場では選果作業が行われています。

選果場では、辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市の農家から運び込まれた梨の選果作業が8月の下旬から行われています。

作業は、一つ一つの梨を見て大きさなどから4つの等級に分けます。

選果された梨は機械を使って集められダンボールに箱詰めされていました。

今年は、天候不順でやや小振りということですが、例年並みの13トンの出荷を予定しています。

梨は中京方面や県内を中心に出荷されることになっています。 -

南アルプス 行方不明の女性 無事発見

5日の午前8時頃から行方不明になっていた南アルプス塩見岳のアルバイト従業員が今朝、無事に発見されました。

伊那警察署の発表によりますと行方がわからなくなっていたのは伊那市在住の大学院生、23才の女性です。

朝になり、県警のヘリの他、南アルプス北部山岳遭難救助隊などが捜索にあたりました。

警察によると女性は山荘から40分くらい下がった沢で見つかったということです。

女性は、山荘を10分位下った場所へ水汲みに出た後、足を滑らせ5メートルほど転落しました。 激しい雨や霧で方向がわからなくなり天候の回復をまって、 山荘へ戻る途中だったということです。

女性にケガはありませんでした。 -

南箕輪村議会 9月定例会開会

南箕輪村議会9月定例会が6日開会し、一般会計補正予算案など16議案が提出されました。

一般会計補正予算案は1億7千円を追加するものです。

主な事業は、申請のあった高齢者世帯などに配布する福祉灯油券に298万円、小中学校への緊急地震速報システム構築工事費に 118万円などとなっています。

平成22年度の決算では、村の実質公債費比率は10.6%で、前の年度の11.1%に比べて0.5%下回りました。

南箕輪村議会9月定例会は、14日、15日一般質問16日に委員長報告、採決が行われることになっています。 -

春富中学校 園児と交流

伊那市の春富中学校の2年生は、東春近中央保育園の園児と5日、交流しました。

5日は、春富中学校の体育館に園児34人が訪れ、2年1組の37人と交流しました。

生徒が園児の為に考えた手づくりのボーリングや輪投げなどで遊び、交流を深めていました。 -

中央アルプスビジネスフェア協力を

来月、伊那市で開かれる、地元の製造業をPRするイベント中央アルプスビジネスフェアに向け、上伊那の商工会の役員らは、県議会議員や県などに協力を求めました。

5日は、上伊那地域産業振興会が、箕輪町で開かれ、上伊那にある7つの商工会の役員や県議などが出席しました。

伊那市商工会の森本光博会長は、来月25日、26日に伊那市で開かれる、中央アルプスビジネスフェアについて、5日現在、参加企業は64社に達した事を報告しました。

フェア開催に向けて、「上伊那の企業をPRする事で、地域全体が活性化し、受発注できるシステムを作りたい。そのためにも、参加企業や商工会、県が一体となり取り組む事が大切」と協力を求めていました。

出席した県議は「原発が転換期を迎える今、新たな産業として、地域でできる自然エネルギーを活用した発電考え、雇用に結び付けたい」と話していました。 -

高遠町で倒木 一時通行止めに

先週金曜日からの雨により、伊那市高遠町では、高遠城址公園に続く県道で、4日夜、木が倒れ道路が通行止めとなりました。

倒木があたのは、伊那市高遠町の高遠城址公園続く県道芝平高遠線です。

木が道を塞いだため、道路を管理する、伊那建設事務所では、4日午後8時から、この道を通行止めとしました。

現場では、5日、午前6時から、作業員5人が、倒れた木の撤去作業を行い午前10時40分に通行止めは解除されました。

長野地方気象台によりますと、2日金曜日の雨の降り始めから、今日、午後3時までに、伊那地域で49ミリの雨が降ったということです。

気象台では、雨のピークは越えたが、土砂災害が発生する恐れがあるので、引き続き注意してほしいと呼びかけています。 -

音楽を通して親子の絆を深める

歌や手遊びなどを通じ、親子のコミュニケーション方法について学ぶ教室が、5日、箕輪町の松島保育園で開かれました。

松島保育園では、音楽を通して、親子のコミュニケーションを深めるとともに、子ども達の感性を豊かにしていこうと、今年度、辰野町の信州豊南短期大学の田中常夫教授を招き、全5回の教室を計画しています。

2回目の今日は、保育参観に合わせ、年長児の親子およそ100人が参加し、いっしょに、歌を歌ったり、手遊び等をしました。

途中、保護者が指揮をして歌ったほか、ピアノのリズムに合わせて歩いたり、スキップをするなどし、身体を動かしていました。

参加したある母親は「楽しかった。家で子供と父親と一緒に遊びたいです」と話していました

田中教授は、「怒鳴るように歌う子供には、周りの音を聞きながら、歌うことを教えてほしい、それにより、音楽の才能を伸ばすことができる」とアドバイスしていました。 -

タウンステーションの愛称が「伊那まち」に

伊那市の中心市街地の情報発信施設タウンステーションの愛称が「伊那まち」に決まりました。

タウンステーションを運営する伊那まちの再生やるじゃん会では、5つの候補の中から愛称を決める投票を8月22日から9月2日まで受け付けていました。

市内外から80人の投票があり、その結果、36票を集めたタウンステーション「伊那まち」に決まりました。

愛称を考えた伊那市東春近の池田健二さんによると「旧伊那町の頃、商店街に買い物に行く時など、「いなまち」に行くと言っていたことから、この名前を付けたということです。 -

弥生生 伊那小学校で就業体験学習

伊那弥生ヶ丘高校の生徒7人が5日、伊那市の伊那小学校で就業体験学習を行いました。

伊那弥生ヶ丘高校の就業体験学習は、希望者を対象に毎年行われているものです。

5日は、小学校での体験を希望した生徒7人が2年生から6年生のクラスで実習をしました。

このうち、2年の藤澤あき奈さんは、3年順組で総合学習の授業を体験しました。

順組では、合鴨やチャボを飼育しています。

5日は、手狭となった合鴨の小屋をのこぎりや金づちを使って作りました。

藤澤さんは、児童の間に入り真っすぐ釘を打つコツなどを教えていました。

授業の最後に、児童から藤澤さんにお礼の言葉が送られました。 -

原発問題についての講演会

原発問題についての講演会が4日、箕輪町の松島コミュニティーセンターで開かれました。

講演会は、今月箕輪町で開かれる平和のための信州・戦争展の上伊那地区実行委員会が、プレ企画として開いたものです。

会場には、上伊那地域からおよそ150人が集まりました。

4日は、日本大学専任講師で、放射線防護学専門の野口邦和さんが「原発事故と放射線そして私たちの未来」をテーマに、講演しました。

野口さんは「大地の放射線量は半減するのに30年かかるというのは間違い。3年で半減する。被爆線量が体に与える影響は、少なければ少ないほど安全かつ安心といえる。この数年間の被爆線量をいかに少なく過ごすかが大切」と話しました。

実行委員会では、24日と25日の2日間、地域交流センターみのわで平和のための信州・戦争展を開く予定で、多くの来場を呼び掛けています。 -

9月10日に伊那経営フォーラム

伊那青年会議所は、9月10日に県伊那文化会館大ホールで、伊那経営フォーラムを開きます。

他人事ではないこの地域の行方と題して、講演やパネルディスカッション、公開セミナーが計画されています。

伊那経営フォーラムは、2005年からスタートして今回で7年目になります。

今年は、地域にこだわり、地域色を色濃く出した内容となっていて、伊那青年会議所では、地元からの多くの参加を呼び掛けています。

フォーラムは、9月10日、午後1時30分開演で、地域の情勢についての藻谷浩介さんの講演を聞いたあと、第2部では、パネリストに白鳥孝伊那市長、塚越寛伊那食品工業会長、向山公人伊那商工会議所会頭を迎え、パネルディスカッションが予定されています。

テーマは、価値ある強い地域を創るためにです。

第3部では、未来へ向けて始動と題し、公開セミナーが予定されています。

伊那青年会議所では、伊那でフォーラムを開催する意義を地域の多くの人に理解してもらい、地域が一丸となって地域を経営していくきっかけづくりにしていきたいと話しています。 -

東海吹奏楽コンクール

東海地区4県と長野県の大学生や一般が出場する「東海吹奏楽コンクール」が今日、伊那文化会館で開かれました。

コンクールは、全国大会の予選として、毎年開かれているもので、大学の部に6団体が、職場・一般の部に14団体が参加しました。

このうち、長野県代表として出場した信州大学は、課題曲と自由曲の2曲を披露しました。 -

宮田村出身の洋画家、平沢喜之助洋画展

宮田村出身の洋画家、平沢喜之助の洋画展が伊那市の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、人物や風景を題材にした油絵などを中心に45点が展示されています。

平沢喜之助は、大正8年1919年に宮田村に生まれ、現在の武蔵野美術大学の前身、帝国美術学校で学んだ後、東南アジアの各国を回るなどの経験を経て東京で画家として活躍しました。

作品は、キャンバスの表面に絵の具を厚く乗せて、筆やナイフ、指を使って描かれているのが特徴です。

会場には、油絵の他に、平沢喜之助が使っていたパレットや筆も展示されています。

平沢喜之助の洋画展は信州高遠美術館で10月5日まで開かれています。 -

実践的な防災訓練

伊那市は東日本大震災の状況を踏まえた実践的な防災訓練を4日、東春近を主会場に行いました。

訓練は、東海地震が発生し伊那市でも震度5強を観測したとの想定で行われました。

今年は、東春近地区を主会場に発災対応型訓練が行われました。

発災対応型訓練は、災害時には行政機関がすぐに駆け付けることができないことから、住民自らが考え地区内の資機材などを活用して救出や消火を行うというものです。

東春近車屋では自転車に乗っていた人が土砂に埋まったことを想定した訓練が行われました。

地区住民たちは、救出するには何が必要かを考え、現場近くのバケツやスコップなどを使って救出作業にあたっていました。

各地区での訓練を終えた地区住民は、消防団の指示にしたがって主会場の春富中学校へ歩いて避難しました。

春富中学校では、市の職員が住民のデータが入った被災者支援システムに避難してきた人の名前などを打ち込んでいました。

このシステムを活用することで誰がどこに避難しているといった情報をデータとして管理出来るということです。

会場の外では、炊き出し訓練やテント張りの実践などが行われた他、陸上自衛隊の放射能検査機の展示などもありました。

春富中学校で行われた訓練にはおよそ600人が参加し地域防災への理解を深めました。 -

中山重仁さんの水墨画・墨彩画展

伊那市西春近在住の中山重仁さんの水墨画・墨彩画展が、伊那市のみはらしの湯で開かれています。

会場には、中山さんが今年描いた近作を中心に26点が並べられています。

中山さんは、これまでに個展を27回開いていて、みはらしの湯では4回目になります。

平成9年に日本墨絵会会長の吉澤玉昌さんの指導を受け水墨画を始めました。

中山さんは「墨で表した濃淡の柔らかみと奥行きを感じてほしい」と話していました。

中山重仁さんの水墨画・墨彩画展は30日金曜日までみはらしの湯で開かれています。 -

21団体が熱響 伊那で太鼓まつり

上伊那地域の太鼓団体が一堂に集まる「熱響太鼓まつり」が3日、伊那スキーリゾートで開かれました。

太鼓まつりは、上伊那の太鼓チームの発表の場として、また交流の場として毎年開かれているものです。

この日は上伊那地域の太鼓チーム21団体が参加し、雨の中集まった人たちの前で演奏を披露していました。 -

12月子守唄フォーラムへ 歌い継ごう子守唄の会

12月に予定されている第3回子守唄フォーラムに向けて、歌いながら子守唄の良さを広めていこうという集いが、28日伊那市の創造館で開かれました。

28日は、上伊那から15人ほどが参加し、ゆりかごの歌や江戸子守唄などを歌いました。

「歌い継ごう子守唄」と題されたこの集いは、12月のフォーラムに向け、子守唄を地域に広める会実行委員会が開いたものです。

12月のフォーラムを前に、更に協力者を募っていこうと、この集いが企画されました。

集いでは、歌を歌ったほか「せちがらい世の中だけれど、子守唄で多少なり平和になって欲しい」「子守唄を歌うと、心が落ち着く。普段から歌えば良いと思う」などとそれぞれが思いを話しました。

孫を連れてきた参加者もいて、赤ちゃんも、うたごえにあわせて、身体を動かしていました。

この集いは、フォーラムまで、9月25日と11月27日の2回予定されていて、実行委員会では、若い母親など多くの参加を呼びかけています。

子守唄フォーラムイン伊那は。12月18日に、いなっせで予定されています。

問い合わせ先 子守唄を地域に広める会実行委員会 電話78-4030

1612/(火)