-

南箕輪南部小 児童顔面殴打で通学路を防犯診断

南箕輪南部小学校の女子児童が見知らぬ女に顔面を殴られた事件が発生したことを受け、伊那署は14日、村、学校、PTAらと協力し、通学路の安全対策のための防犯診断をした。不審者が潜みそうな暗がりなどの危険箇所を点検し、対策を検討した。

沢尻と南原地区の通学路上にある、中央道路の橋げた、西天竜用水路などの場所を、小嶋惣逸署長、唐木一直村長ら約25人が歩いて診断。これまで不審者が出没した箇所も診断し、安全構築へ向け、参加者の意識を高めた。

見通しの悪い場所に繁茂する樹木や草の除去、児童が横断する交通量の多い道路への横断歩道の設置、暗がりのある道への街灯の取り付けなどを検討。改善に向けて、村関係者は「できることからやっていきたい」とした。

事件は4日午前8時ごろ、沢尻の村道を歩いていた女児が、後ろからついてきた女に顔面と頭を殴られ、鼻血を出すけがを負った。女は20縲・0歳代で、ピンク色のタンクトップ、白っぽい色のミニスカート姿だったという。

伊那署管内で、本年に入って発生した不審者の声かけなどの事案は10件ある。 -

「SOみのわ」交流とイベント本格開始

箕輪町の知的発達障害のスポーツ愛好者を支援するボランティア「SO(スペシャルオリンピックス)みのわ」(唐沢皇治会長)が、交流イベントを本年度から本格スタートした。このほど、南箕輪村のミノワボウルで、町内の障害者らとボウリング大会を楽しんだ。

「SOみのわ」は05年SO長野大会で、ペルー選手団の受け入れで活躍した、町内の一般ボランティアの有志で発足した。運動機能の向上、目的達成の喜びなどのSO精神を根付かせようと活動。知的障害者のスポーツ支援団体発足は、町で初の取り組みだ。

4月16日の初イベントに続いて、2回目のボウリング大会となった。障害者7人とボランティア8人の計15人が集まり満喫。中には障害者の家族も参加し、一緒に交流を深めていた。

同団体は今後、スポーツを通じて仲間づくりの支援を中心に活動。月に1、2回のフロアホッケー、バスケットボール、卓球大会のほか、「みのわまつり」への参加、バーベキュー交流などを企画している。

「SOみのわ」はボランティアや参加者を募集している。問い合わせは、箕輪町社会福祉協会にある事務局(TEL79・4180)へ -

権兵衛トンネル開通記念 第九演奏会近づく

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通記念の「手づくりの第九演奏会」が18日に迫った。練習にも熱が入り、団員たちは「すばらしい演奏会にしたい」と心待ちにしている。

団員は公募で、伊那・木曽地域の住民有志360人が集まった。都合などにより298人まで減ったが、息を合わせ、ベートーベンの「第九」をドイツ語で歌い上げる。

団員の中には、家族で参加する人たちが数組いる。

伊那市西春近の主婦春日桂子さん(64)もその一人。団員を募集していることが朝食の話題に上がり「めったにないことだから」と長男夫婦と小中高生の孫3人と一緒に申し込んだ。

昨年6月から始まった練習日には、家族が1台の自動車に乗り込み、それぞれのパートを歌いながら会場へ。「子どもたちのほうが歌詞を覚えるのが早かった」という。オーケストラとの合同練習を重ね「いよいよ来たかという感じ。権兵衛トンネル開通記念の演奏会で歌ったことが、いい思い出になれば」といい緊張感を持ちながら、本番に臨む。

「第九を歌う会」の北沢理光実行委員長は「オーケストラとの合わせにも慣れ、思った以上に仕上がりはいい。本番になると、さらに力を発揮する」と話す。また、トンネル開通をきっかけに、両地域で開く音楽祭にそれぞれ出演依頼があるなど新たな文化交流の広がりに期待している。

演奏会は18日午後2時から、県伊那文化会館で開く。指揮者の征矢健之介さん=東京シティーフィルバイオリン奏者、伊那市出身=のほか、地元のソリストが出演。オーケストラは伊那フィルハーモニー交響楽団が務める。

チケットはほぼ完売で、当日券を用意する。

問い合わせは、市生涯学習センター内の第九実行委員会(TEL78・5801)へ。 -

国少でボランティア養成講座

伊那市高遠町の国立信州高遠青少年自然の家で10、11日、「青少年ボランティア養成講座竏虫qどもたちの体験活動を支えるつどい竏秩vがあった。県内をはじめ、神奈川、埼玉、静岡から約50人の社会人や学生が参加し、講義や実習を通して、ボランティアに必要な知識や技術を習得した。

独立行政法人国立青少年教育振興機構が全国展開する、自然環境を生かした教育施設などにおける子どもたちの体験活動を支援するため、ボランティアを養成する講座。講演や体験談に耳を傾け、実際に自然観察や野外炊飯の体験を踏まえて、現代教育の課題を探ったり、ボランティアの意義や役割について理解を深めた。

参加者には修了証を交付し、同機構のボランティアとして登録。全国各地で活動する。

初日は、JA上伊那東部支所を会場に同機構の松下倶子理事長が「青少年教育施設の新たな取り組み竏註ツ少年の社会自立を目指して竏秩vと題して講演。一般公開され、総勢約150人が耳を傾けた。

松下理事長は、独立行政法人の国立青少年総合センター、青年の家、自然の家が統合して今春発足した同機構の沿革を紹介。「自然のなかでの総合的・体系的な一貫性のある体験活動で感性を養うなど、心と体の鍛錬による健全育成を目的に、全年齢期を視野に長期的な教育事業を展開していく」と説明した。

青少年の現代課題に・ス自立の遅れ・スを挙げ、「幼児期から社会性の育成に努めることが大事」と強調。「さまざまな人との出会いや、創造的な遊びを体験することなどが大切で、(青少年教育施設は)家庭や学校ではできないことを体得する機会を与えることが役割」と述べた。 -

初心者マジック講座開講

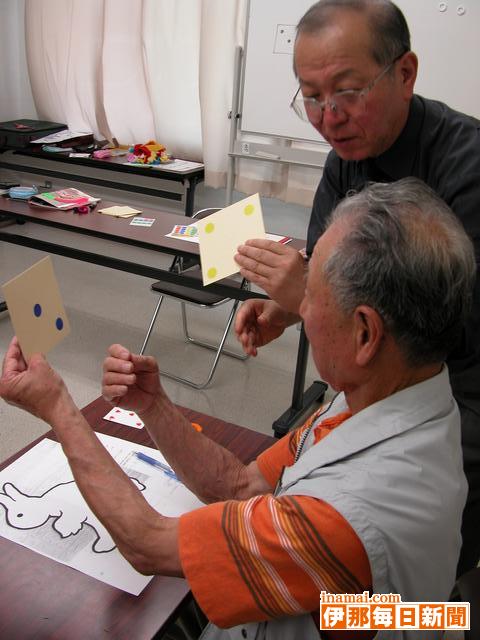

南箕輪村公民館で14日、「初心者マジック講座」が開講した。幅広い年齢層に楽しんで参加してもらいたいと本年度、新たに公民館講座に加えた。受講生約10人が12月まで全7回、カードやロープなどを使った簡単にできるマジックを習得する。

初回は、講師の伊那マジッククラブ代表の伊藤権司さんが自己紹介を兼ねて手品を披露。次々と巧みな奇術を繰り出し、受講生を不思議の世界に引き込んだ。

マジックをするにあたっての原則を教わった後、伊藤さんの解説を交えながら、早速トランプや輪ゴムなどを使った手品に挑戦。「マジックは目の錯覚を利用して成り立っている。手際良く見せるから不思議に見える」との指導を受け、何度も繰り返し練習した。

老人施設などで披露したくて参加したという男性(64)は「不思議さがあるし、楽しいけど実際にやってみるとなかなか難しいね」と話していた。 -

南ア北部遭難対策協会総会

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の06年度定期総会が13日、伊那市長谷の仙流荘であった。関係者約30人が出席し、事業計画などを承認した。

新市発足に伴う会則改正で、会長を小坂樫男伊那市長とするなど役員を改選。小坂市長はあいさつで「山の安全と南アルプスを広く知らしめる活動をやっていかなければならない。責任は重いが頑張ってほしい」と述べた。

本年度は、ヘリポート設置のための調査、研究をする。現在、美和ダム分派堰(せき)付近と長谷黒河内の農村公園の一角を候補地にあげ、市と調整しながら年度内に設置場所を決める。

総会では、協会功労者として、北原豊さん、池上将人さん、西村潤さん、馬場浩祥さん(以上長谷)久保田浩二さん(高遠町)の5人を表彰。県山岳遭難防止対策協会長功労者表彰を中村徳彦さん(長谷)に伝達した。

受賞者を代表して、中村さんは「これを機にさらに精進し、訓練を積み重ねて期待にこたえたい」と決意を示した。 -

みはらしファームで「大豆を作ろうよ」

伊那市西箕輪羽広の農業公園「みはらしファーム」で11日、通年の恒例企画「みんなで大豆を作ろうよ」が始まり、上伊那内外から8家族20人余が参加して、大豆の種まきを体験した。

参加者たちは同公園が管理する約7アールの畑で、事前にたてられた18畝(一畝50メートル)に15センチ間隔で2粒ずつ手まきした。土まみれになりながら一生懸命作業に打ち込む子どもの姿もあり「早くおいしい大豆になって」と収穫を心待ちにしていた。

大豆の品種は国産のギンレイで、減農薬栽培を目指す。収穫量は約80キロを見込み、12月に豆腐作りを体験するほか、3月にはみそ作りに挑戦して、10キロの仕込みみそを持ちかえる予定という。

諏訪市から家族5人で参加した男性(36)は「子どもに、みそ作りの工程を最初から体験させ農業に触れてほしかった。収穫の喜びも実感してもらいたいし、最後まで楽しみです」と話していた。 -

荒井区公民館が絵手紙教室

伊那市の荒井区公民館は11日、「あらいいもの作り 絵手紙教室」を同区事務所(市駅前ビルいなっせ内)で開いた。

パソコンによるはがきが普及するなかで、手書きの温もりを再度認識しようと、6年目。絵手紙を始めて7年の経験をもつ区内の伊藤博さん(81)の指導で、各自が持ち寄った野菜や花々を題材に製作した。

「モノ全体を枠に収めようとするのではなく、特徴をとらえて描くといい」などとアドバイスを受けた参加者たちは、手に取った題材にじっくりと目を向けながら筆を動かした。やさしいタッチで描いた絵に、季節に合った言葉を添えて、心温まる作品に仕上げた。

初参加の女性(40)は「なかなか難しいですね。上手に絵手紙ができたら実際に送ってみたい」と話していた。 -

教員時代を過ごした上伊那の地でソプラノリサイタルを開く

安曇野市穂高

久保直子さん(41)

教員時代を過ごした上伊那で、武満徹の没後10年を記念したソプラノリサイタルを開く。「お世話になった人たちへの感謝を込めたリサイタル。武満徹というと難しいイメージが強いけど、何気なく口ずさめるような旋律も多いんです。ほっとしながら聞いてもらえれば」と語る。

◇ ◇

小さいころから歌うことが好きで、中学、高校と合唱部に所属した。教員になってからも、合唱団に参加するなどして、歌い続けてきた。

日々の生活に支障をきたすほど心身を病んだのは2年前。激務による過労が原因だった。体力、気力とも困ぱいし、大好きな歌すら歌えない。自分は機械の部品のようなもので、代わりの存在なんていくらでもいる。私が私である必要はないんじゃないか竏秩B存在意義を模索し、不安と葛藤に苛(さいな)まれた。

そんな時、長野パラリンピックのゲストヴォーカリストを務めたスーザン・オズボーンのボイスセミナーがあることを知る。「癒しの歌」とも賞されるスーザンの美しい歌声には、前々から惹かれていた。また、セミナーは「自分の真実の声に出会う」をテーマ」としていた。自分の声や歌に出会うことが、生きること、歌うことを思い出すきっかけになるかもしれない竏秩B参加を決意した。

10日間に渡るセミナーでは、スーザンの歌を聴いたり、息を吸って声を出し方をひたすら練習した。

「単純な動作の繰り返しだったけど、一つのことに集中する中で、自分の内面をみつめるきっかけとなったんですね。私はこういう人間だったんだってことが明確になる中で『自分は自分でいていいんだ』って気付かせてくれたんです」。周囲に翻弄され続けてきた自分がいた。

心の中で何かが変化し始めていたある日、訪れた鹿児島県の病院で大きな台風に見舞われ、帰れなくなってしまった。外に出られない状況で「歌でも歌うか」と、ほかの患者と一緒に歌うことになった。何曲か歌った後「あなたいい声だから歌ってよ」と、促された。内輪以外の場でソロを披露したことはなかったが、思い切って歌うと、そこにいた患者はみな、涙を流しながら聞いてくれた。

音大も出ておらず、音楽家としてのキャリアもない自分には、人前で歌う資格などないと思っていた。しかし、「目の前で泣いている人が見えないの。そんな些細なことこだわることないじゃない」と諭されはっとした。命と向き合う人々の声援は、重みがあり、何よりも温かかった。 -

上伊那医師会報30周年記念誌の発刊

上伊那医師会(神山公秀会長)はこのほど、「上伊那医師会報発刊30周年記念誌」を発刊した。

会員への情報提供と会員相互の理解を深めることを目的とした会報は、毎月1度、欠かすことなく発行されている。

記念誌は、上伊那医師会報初版の発刊に携わり、04年度から上伊那医師会長を務めた伊藤隆一前会長のあいさつと、会員37人による寄稿で構成。30年を振り返っり、身の回りの出来事がつづられている。

また、月会報の1号から357号までをまとめたCD竏坦OMも完成させている。 -

コンクリート壁に衝突して死亡 箕輪町の町道で

13日午前5時40分ごろ、箕輪町八乙女の町道で、同町大出の自営業・春日孔文さん(49)が運転する普通乗用車が、道路脇のコンクリート壁に衝突する事故があった。春日さんは出血性ショックにより同6時46分、死亡した。

伊那署によると事故は、春日さんが伊那市方面から辰野町方面へ進行中、車が道路右側のコンクリート壁に衝突した。原因について捜査を進めている。 -

田中下遺跡見学会

約6千年前の縄文時代前期の竪穴式住居跡が新たに見つかった宮田村の田中下遺跡で10・11日の2日間、現地見学会が行われた。歴史に興味のある村民らが次々に訪れ「すごいね」などと感心しながら住居跡や土器などに見入った=写真。説明に当たった村教育委員会文化財主任の小池孝さんは、訪れた人たちに発掘の状況などを丁寧に解説し「大昔の人間がここでどんな生活をしていたか、これらの小さな手がかりからあれこれと想像する楽しさを味わってください」などと呼び掛けていた。

会場の一角にはこれまでに発掘された土器や石器、耳飾りなど約100点が展示されていて、訪れた人たちの注目を集めていた。 -

箕輪町議会6月定例開会

箕輪町議会6月定例会は13日開会し、先決処分5件を承認、北小学校屋内運動場建設工事(建築主体工事)の請負契約を可決、固定資産評価審査委員会の委員選任を同意した。残り11議案と請願・陳情は各常任委員会に付託した。

議案は、箕輪町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例制定など条例案2件、補正予算案7件、町道の廃止と認定。

北小学校屋内運動場建設工事(建築主体工事)の請負契約は、受注希望型競争入札で契約金額は2億4570万円。契約の相手方は浅川建設工業(本社・箕輪町、浅川長利社長)。工期は07年1月31日。

任期満了に伴う固定資産評価審査委員の選任は、柴曽平さん(72)=長岡=を再任。任期3年。

請願・陳情は次の通り。

◇請願▽「義務教育費国庫負担制度の堅持」を求める意見書提出に関する請願書▽少人数学級の早期実現や複式学級の編制基準の改善、教職員定数増を求める意見書提出に関する請願書▽長野県独自の30人規模学級の拡大及び市町村における自由度の拡大と複式学級の解消、県独自に教職員配置増を求める意見書提出に関する請願書▽「日本国憲法第9条の堅持を求める意見書」の決議を求める請願書(継続審査)▽住民を戦争に巻き込む「国民保護計画」を策定せず、「無防備地域宣言」を行うよう求める請願(継続審査)

◇陳情▽核兵器廃絶国際協定実現を国連とすべての国に呼びかける意見書提出に関する陳情書▽「高校改革プラン『実施計画』で地域の合意のない部分を撤回し、学校現場に十分検討期間を保障できない平成19年度実施を見送ることを求める意見書」採択を求める陳情書▽「教育基本法の改定について慎重審議を求める意見書」の採択を求める陳情書▽箕輪町入札制度の改善を求める陳情書 -

みのわ祭りポスターコンクール審査

箕輪町みのわ祭り実行委員会広報宣伝部会のポスターコンクール審査が12日、町役場であり、優秀賞2点を選んだ。ポスター用は箕輪中1年3組の本田優衣さん、うちわ用は同2年5組の岡玲奈さんの作品に決まった。

応募は箕輪中美術創作部の部員から23点。部会長はじめ部会員7人が審査した。

ポスターは1千部作り、公共施設や商店、大型店など町内各所に掲示する。うちわは4千本作り踊り参加者に配るほか、事前のPRキャンペーンや当日祭り会場で配る。ポスター、うちわの完成は7月上旬ころの予定。 -

海外協力隊修了式

駒ケ根市の国際協力機構駒ケ根青年海外協力隊(加藤高史訓練所長)は13日、06度第1次隊の派遣前訓練修了式を同訓練所で行った。70日間の訓練を終えた候補生218人は加藤所長から一人一人修了証とエンブレムを手渡され、晴れて正式隊員となった喜びをかみしめた=写真。隊員代表の石澤宏明さん(バヌアツ派遣)は「無事にすべての訓練を終えることができたのは講師や家族、仲間のおかげ。これから出発する任地で困難に出合った時には、訓練所で共に学んだ仲間のことを思って頑張りたい」と謝辞を述べた。

谷川与志雄事務局長は式辞で「派遣国では多くの困難に出合うだろうが、持てる力をいかんなく発揮して協力隊の歴史に新たな1ページを加えてほしい」と激励した。

隊員らの派遣先は中南米やアジア、アフリカなどの39カ国。それぞれ教育、保健衛生、農林水産などの分野で技術の指導などに当たる。 -

『川たんけんブック』発刊、配布

川についての知識を深めることで歴史や自然、環境問題などを考えてもらおうと駒ケ根市の国土交通省天竜川上流河川事務所(三上幸三事務所長)はこのほど、小中学生向けの教育副読本『上伊那川たんけんブック竏駐V竜川とわたしたちのくらし』を発刊した。5千部印刷し、上伊那の図書館と52の小中学校すべてに数冊ずつ配布した。

同書はA4判、オールカラー96ページ。天竜川を中心とした上伊那を流れる川を取り巻くさまざまな側面を取り上げ、絵や写真などを多数使って分かりやすく解説。執筆や編集に上伊那の小中学校の教諭らが多数加わったことにより、地元の身近な情報が豊富に盛り込まれている。

同事務所は「総合的な学習の時間などで幅広く活用してほしい」と話している。 -

盆栽の愛好クラブがチャリティ売上金寄付

駒ケ根市の盆栽愛好クラブ「一鉢会」(飯田光晴会長、20人)は6月3・4日に駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた「第8回サツキと山野草展」でのチャリティ売上金の全額2万1千円を駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した。13日、飯田会長と藪原勇副会長が市役所を訪れ、寄付金を中原正純市長に手渡した=写真。中原市長は「尊い善意に感謝する。社会福祉のために役立てたい」と礼を述べた。

同会が展示会でチャリティ販売を行い、寄付をするのは今回が初めて。飯田会長らは、秋に開催する盆栽と山野草展でもまたチャリティ販売を行いたい竏窒ニ話している。 -

ひとり暮らし高齢者、バス旅行満喫

宮田村社会福祉協議会は9日、ひとり暮らしの高齢者を対象にした交流会を開いた。諏訪方面へ日帰りのバス旅行を満喫。諏訪湖遊覧や温泉入浴、博物館見学などを楽しんだ。

諏訪湖では竜宮丸に乗船。湖を一周し、湖畔の風景を船上からゆっくりと眺めた。

間欠泉を見た後は、諏訪湖を一望できる旅館で美味しい食事。温泉に入浴し、日ごろの疲れをいやした。

岡谷市の蚕糸博物館では、蚕から糸をつむぐ実演なども見学。

「懐かしいねぇ」などと話しながら、身を乗り出して館員に質問する姿もあった。 -

名水たどる伊勢滝ウォーク

宮田村の標高1900メートルの名水をたどる「伊勢滝の水巡りウォーキング」は11日、村内外から65人が参加して開いた。あいにくの雨降りとなったが、湧き水でのどを潤し、緑映える林道の散策を楽しんだ。

村商工会などが呼びかける村おこし事業実行委員会の主催。毎年春と秋の2回開いているが、昨年は治山工事などでルートの変更などもあり、今回久しぶりに伊勢滝まで足を運んだ。

宮田高原を出発し、ゆっくりと一歩づつ。宮田中学校陸上部員がこぞって参加したほか、親子連れも目立ち、雨にもめげず元気に目的地を目指した。

昼食には伊勢滝近くの湧水を使ったコーヒー、お茶、豚汁も振る舞われ、みんな大喜び。村にちなんだクイズを出題するゲームもあり、ふるさとの良さを見つめ直していた。 -

名物丼アイデア募集に169点も

宮田村商工会青年部が村民に公募した名物丼のアイデア募集に、169点もの作品が寄せられたことが分かった。予想をはるかに超える反響に「村民の皆さんの地域活性に寄せる期待感の現れ」と部員たち。現在、審査を行っており、今年度中の完成目指して当地ならではの味を追求していく。

老若男女問わず応募があり、独創性あふれた作品も。村の特産品やシンボルでもある、マスや梅、豆腐などを使った丼も多い。

現在、全49人の青年部員と商工会役員、村観光協会などが、投票形式で1次審査。数点に絞ったなかで、その後は試作品をつくるなどして厳選していく。

前林裕一青年部長は「こんなに応募があるとは正直思っていなかった」と驚きの表情。

「皆さん色々なアイデアを持っていることが分かった。ぜひ、地域活性に活かしていきたい」と話した。

宮田村をアピールし、新たな魅力をつくろうと始まった名物丼のプロジェクト。

部員たちは村民の絶大な協力も得ながら、新たな名物をつくろうと、やる気を高めている。 -

学校シンボル・ス梅・スを収獲

引き継ぐ伝統、今年も全校生徒で宮田村の宮田中学校は13日、学校のシンボルでもある校内の梅並木で小梅の収獲作業を行った。全校生徒が丁寧にもぎ取った結果、昨年に比べて30キロ以上も多い324キロと豊作。学校の給食で使うほか、世話になった近所の人に配ったり、保護者らに頒布した。

「梅が里」と呼ばれる同村にふさわしい、梅の並木をと1975(昭和50)年に50本ほどを植樹。

以来、緑化委員会を中心に歴代の生徒たちが大切に守り続けてきた。

昨年からは各学級で5縲・本程度管理するようになり、生徒にとってより身近な存在に。

この日も、熱心に作業。天の恵みに感謝しながら、まばゆいばかりの緑色の実を次々と収獲していた。

例年、梅漬けやジュースなどに加工して給食で味わうほか、農協などに一部を販売。

さらに今年は、保護者にも安価で頒布し、今後の管理費用に充てる。

生徒会では梅の収獲量を当てるコンテストも実施したが、2年1組の浦野勝平君が見事1キロ差でトップ賞。さっそくランチタイムで表彰式があり、賞品の小梅3キロを手にした。 -

すくすくはうすで村長との座談会

南箕輪村の子育て支援施設「すくすくはうす」で13日、唐木一直村長との座談会があり、施設を利用する母親約10人が、利用時間延長や遊具の増設などを訴えた=写真。

日ごろ育児に励む母親たちの生の声を村政に取り入れていくための取り組み。すくすくはうすに対する意見だけでなく、公共施設や行政サービスへの要望なども募った。

すくすくはうすの活用については、利用時間延長や土日利用を求める声が多く、唐木村長も「現状では同じ施設を利用する学童クラブとの兼ね合いで延長はできないが、いずれは学童施設を別につくり、改善を図りたい」と語った。

そのほかにも、小さい子どもと一緒でも気兼ねなく参加できるイベントや、幼児を対象とした体操教室などが提案され、前向きな検討を約束した。

唐木村長は「保育料は更なる値下げを考えている。市町村の財政は苦しくなっているが、未来をつなぐ子育てには、出来るだけ力をつぎ込みたい」と語り、子育て環境の一層の充実に努めていく意向を示した。 -

上伊那一斉 道路クリーン作戦を展開

県建設業協会伊那支部など5団体は13日、上伊那で一斉に「道路クリーン作戦」を展開した。構成団体や県・市町村の454人が道路沿いを歩き、ごみを拾い集めた。

そのうち伊那市は172人が参加し、28班に分かれて作業に当たった。2月に権兵衛トンネルが開通したことから、西箕輪の国道361号線を新たに加えた。

参加者はごみ袋を手に、紙類やプラスチックの破片など落ちているごみを拾った。

作業開始からそれほど時間がたたないうちに、ごみがたまり、参加者はなかなか減らないごみにあきれていた。

全体のごみ量は空き缶88袋、空き瓶43袋、可燃ごみ222袋、不燃ごみ230袋で、前年と比べて40袋多かった。

クリーン作戦は26回目で、県や市町村が管理する道路をきれいにしようと建設産業界の奉仕活動として取り組んでいる。 -

「いも焼酎みのわ」を愛する会 期待を込めて苗植え

箕輪町焼酎いも生産組合(柴正人組合長)が呼びかけた「いも焼酎みのわ」を愛する会のサツマイモの苗植えが11日、同町木下のほ場であった。参加者約15人は組合員らと一緒に苗植えに汗を流し、焼酎作りの一端を体験した。

焼酎ファンとともに作ろう竏窒ニ、組合が企画した初めての事業。本年度の作付面積335アールの一部の畑を利用し、一般参加者と一緒に苗植えと収穫の作業をする。参加者にはいも焼酎「みのわ」(720ミリリットル)1本のプレゼントもある。

この日は20、15アールの計35アールの畑に、約7千本のサツマイモ「紅あか」の苗を植えた。20アールの畑には約60メートルの畝が24本あり、参加者は腰を曲げながら疲れる姿勢で作業。友人ら数人と参加した倉田茂さん(49)は「おいしい焼酎になることを期待したい」と周りの人たちと会話を楽しみながら苗を植えた。

17日は、福与のほ場約100アールでも同様の作業がある。組合では参加者を募集している。問い合わせはJA上伊那グリーンセンターみのわ(TEL79・0636)へ。 -

手良小6年生「セーフティーリーダー」に委嘱

伊那署は13日、健全育成活動を推進して子どもの規範、防犯意識の向上を図る施策「わが家のセーフティーリーダー」に、伊那市の手良小学校の6年生26人を委嘱した。

6年代表の向山仁君は「集団登下校で安全を確保したい。6年生がリーダーとなって、もっと安全に生活できるよう、力を合わせていきたい」と誓った。

小嶋惣逸署長は「6年生を中心に、皆で自分たちの安全を守ることが大切。一年間頑張ってください」と呼びかけた。

「わが家のセーフティーリーダー」は子どもの立場から、防犯活動などへの参加を促すため、01年度から毎年、管内の小学校を指名。これまでの学校は、通学路の危険箇所の確認、「こどもを守る安心の家」への訪問、家族や下級生に対する防犯などの啓発活動竏窒ネどに取り組んできた。

本年は箕輪町の箕輪西小6年生も委嘱を受けている。

伊那署管内で本年あった声かけ事案は6月4日までに9件。前年は27件あり、特に下校時の午後3時縲・時、全体の約6割が発生している。 -

伊那美術展 個性豊か力作ぞろい

伊那美術協会(柴田久慶会長)の第82回伊那美術展が11日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。秀作が集まった個性豊かな展示に、初日から多くの人が鑑賞に訪れにぎわっている=写真。18日まで。

今回は権兵衛トンネル開通を祝し、木曽谷の作家11人の招待作品も含め、会員や一般の力作227点を出品。日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門のほか、一作年からジュニアの部を特設し、高校生の作品も前年度比約2倍の31点が並ぶ。

1924(大正13)年に「黒百合会」として発足し、上伊那の芸術文化の向上を目的に始まった展示会。現在の会員は224人と県内でも有数の美術団体に成長した。関係者によると、一人ひとりの作品は年々レベルアップしているという。

近年は女性の作品が多く出品されているのが特徴。柴田会長は「子育てや仕事が終わり、若いころできなかったことを、熱心に勉強している」と分析。作品展全体の総評は「自分の自由な発想を作品にした、見ごたえのある展示になっている」と話している。

午前10時縲恁゚後5時30分(最終日は午後4時)。入場無料。

受賞者は次の皆さん。

▽伊那美術協会賞=亀井政昭(南箕輪)▽伊那市長賞=竹内慶子(駒ヶ根)▽伊那市教育委員会賞=内田三智子(箕輪)▽権兵衛トンネル開通記念賞=中山隆文(伊那)▽会員佳作賞=吉田冴子(箕輪)小林佑子(伊那)倉田多喜子(駒ヶ根)▽奨励賞=岩佐みね子(駒ヶ根)赤羽英子(辰野)湯沢ふき子(伊那)木下和子(伊那)▽新人賞=宮島覚(駒ヶ根)北原洋子(伊那)東城順子(松川)今井絢(辰野)小松るり子(諏訪)原麻里子(南箕輪)▽ジュニア奨励賞=西尾辰也(伊那)白鳥嵩(伊那)下島恵美(伊那)清水真希(駒ヶ根) -

レストランバー「R330」店長 田中康夫さん(31)

12日午後10時。サッカーのワールドカップ「2006ドイツ大会」の日本戦を観戦しようと、200インチの大型スクリーンの前に、満席となる約50人の利用客が集まった。

日本代表が先制ゴールを決めると、店内は歓喜に沸いた。ユニホームを着た観客らは、太鼓やタンバリンを鳴らして応援。一つの目的のために他人同士が集まり、同じ共有スペースの中で楽しむ…。そんな店づくりを目指している。

◇ ◇

2002年の冬、伊那市西春近の国道153号線近くに、レストランバー「R330」をオープン。大型スクリーンでオリンピックなどのスポーツの祭典や、ミュージックビデオを放映し、料理や酒に舌鼓を打つ。個室がある居酒屋ではなく、一つの店(=箱)の中で、利用客が一体となれる空間だ。

◇ ◇

中学生時代から自分の店を構えようと考えていた。「25歳までには店を持とう」と目標を立て高校卒業後、大阪や東京などの居酒屋やバーで働きながら資金集め。しかし、漠然と過ごす都会暮しに嫌気が差し、新境地・沖縄で生活を始めた。

ここでの3年間で、自分の方向性を決めた。見るものすべてが新しく、刺激が多かったと振り返る。理想とする「店」の形にも巡り会えた。

「沖縄の人たちは基本的にお酒が好きで、地元のことを愛している優しい人ばかり。長野県の人が大学や就職のために外へ出ていっても、帰ってきたくなるような店を持ちたかった」

1999年、24歳の夏に帰郷し、その年の秋にバー「Blue Juice(ブルージュース)」を開店。そして、3年後に2号店「R330」をオープンした。

◇ ◇

理想の店は自らがつくり出していくものではないという。

「自分は一つの箱を作っただけ。お客さんが、この箱をうまく使って、楽しんでくれればよい。自分でも思いつかなかったことを、お客さんたちがつくり出してくれれば」

地元に帰ったら、またあの店で会おうね竏窒ニ思える店。何か新しいものつくり出すのではなく、場所をいかに守れるかを考えることが必然という。場所を提供し続けることが、地元を愛する人たちの集まる店をつくり、地域の活性化につながると信じている。

「店の照明に人が集まるのではなく、店内で楽しんでいる一人ひとりのオーラが、違うお客さんを呼んでくれる。楽しいことは、お客さんが与えてくれるはず」 -

高遠高校1年生禁煙教育講座

高遠高校(福沢務校長)で8日、1年生125人を対象とした「禁煙教育講座」があった。喫煙による健康への害について知識を習得することで、喫煙防止につなげる機会とした。

講師は、長谷国保直営美和診療所の岡部竜吾所長。「タバコのはなし縲怎^バコに隠された真相を知ろう縲怐vと題し、たばこに含まれる有害物質や、喫煙によって起こる病気などをスライドに映し出して紹介した。

身体に影響を及ぼす有害物質は、発がん率を多く含むタールや、脳の働きを低下させる一酸化炭素など百数十種類に上ると説明。病気のなかでも肺がんについては、吸い始めの年齢が若いほどなりやすいことや、たばこの消費量に伴って肺がん率が高いことなどを教え「今はいいかもしれないが、20年、30年後に(肺がんに)なる可能性が高い」と注意を促して、喫煙しないことを勧めた。

生徒たちは、グループになってたばこについて知っていることを出し合ったり、岡部所長の講話に真剣に耳を傾け「たばこの煙で体がさびる」(岡部所長)ことに理解を深めた。 -

伊那北高校吹奏学部定期演奏会

伊那北高校吹奏学部(北澤実枝子部長、75人)の第51回「定期演奏会」が11日、伊那市の県伊那文化会館であり、ダイナミックな演奏で聴衆を魅了した。

一昨年までは文化祭に合わせて同校体育館で開いてきたが、50回の節目を記念して文化会館で開催した昨年の演奏会をきっかけに会場を移した。

本年度の全日本吹奏楽コンクール課題曲「架空の伝説のための前奏曲」や自由曲の「マリアの七つの悲しみ」をはじめ、「コパカバーナ」「ナスカ」など、4部構成で13曲を披露した。

幅広い年齢層に楽しいと思える音楽を届けたい竏窒ニ、年代別のヒット曲メドレーも取り入れた。「学園天国」「大都会」「負けないで」など、70年代から90年代までの懐かしい曲を奏でて会場を沸かせた。

吹奏楽部の迫力に満ちた見事な演奏に、詰めかけた多くの聴衆から一曲一曲に盛大な拍手が送られていた。 -

箕輪町警部交番連絡協議会総会

箕輪町警部交番連絡協議会(24人、小林紀玄会長)は12日夜、町内で06年度総会を開いた。事業計画などを承認し、交番所長から町の治安情勢について聞いた。

事業計画は、8月と12月の交番支援(ドリンク、カップ麺などの差し入れ)、1月の交番所管状況講演。

同協議会は、昼夜を問わず職務に励む警察の取り組みがあって安全・安心な暮らしができることから警察に協力しよう-と、95年に発足した。小林会長は、「会の趣旨を再認識し、会員からはさらなるご支援を、交番所員にはさらにご活躍をお願いする」とあいさつした。

町の治安情勢は交番所長が説明。06年5月末までの刑法犯発生状況は届出68件。車上狙い12件、万引き、器物損壊各7件、詐欺6件など。空き巣、忍び込み、事務所荒しは増加し、そのほかは昨年並みか減少で、自動販売機ねらいは減少した。バックホーや建設工具類が狙われていることから5月に交番速報を配っているが、協議会でも注意を呼びかけた。

195/(月)