-

有印私文書偽造、重婚などで懲戒免職 刑事告発

伊那消防署の31歳の職員が妻に無断で離婚届けに署名捺印し、さらに違う女性と婚姻届を提出し重婚状態にあったことなどがわかり、伊那消防組合は、4日この職員を懲戒免職処分とし、警察に告発しました。

4日いなっせで開かれた記者会見で、伊那消防組合消防本部の伊藤清消防長らが事件の概要を説明しました。

懲戒免職となった31歳の男性職員は、平成22年頃から別の女性と不倫関係にあり、今年1月21日に妻に無断で離婚届けに署名捺印し市役所に提出していました。

4月10日に調停で離婚無効となりましたが、4月5日に別の女性と婚姻届を提出。

この女性と5月10日に離婚するまで1か月間にわたり重婚状態となっていました。

伊那消防組合は、4月10日に職員の苗字が変わっていることに気づき、本人に確認したところ事実を認めたということです。

有印私文書偽造、重婚罪などで伊那消防組合は、地方公務員法に基づきこの職員を今日付けで懲戒免職処分とし、伊那警察署に告発しました。

監督・指導責任として、伊藤消防長ら3人が厳重注意などの処分となっています。

この職員は、119番通報を受信する通信指令員として勤務していました。

職員は、「公務員としての自覚が足りなかった。深く反省している。」と話しているということです。 -

信大ミツロウキャンドル作り

7月7日の七夕に合わせて1日、南箕輪村の信州大学農学部でミツロウのキャンドル作りが行われました。

ミツロウのキャンドル作りは伊那市荒井のミツロウキャンドル専門店ワイルドツリーが開いたもので、今年で2回目です。

この日に使ったミツロウはワイルドツリーがオーストラリアから輸入したものです。

凧糸にロウを少しだけ付けて、固まってできた芯の先に画鋲を付けてビンの中に置きます。

最後にロウを流し込んだらミツロウキャンドルの完成です。

このイベントは七夕に合わせて開かれ、参加した人は願い事を書いていました。

キャンドルは、火を灯すとハチミツの甘い香りが広がるということです。 -

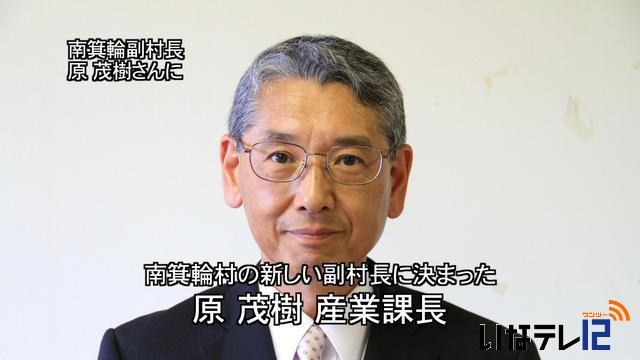

南箕輪村 原副村長就任式

南箕輪村の新しい副村長に選任された原茂樹さんの就任式が1日、役場で行われました。

原さんは神子柴在住の55歳で、昭和56年に役場に入り、平成20年からは産業課長を務めていました。

原さんは「村長の補佐となり、風通しの良い職場を目指して職員の皆さんと一丸となって頑張っていきたい」と挨拶しました。

唐木一直村長は、「各事業を見極めてもらい的確な判断をお願いしたい」と話しました。

副村長の任期は、7月1日から平成29年6月30日までの4年間となっています。 -

優勝ポンプ車第6分団、小型第4分団、ラッパ第5分団

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が30日開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。

箕輪町役場で開かれた大会には、町内6つの分団から24チームが参加し、日頃早朝から積んできた練習の成果を発揮していました。

自動車ポンプの部ではキビキビとした動作でホースを延長し的をめがけて放水していました。

結果、自動車ポンプの部は、去年県大会で優勝している南小河内、北小河内・長岡の第6分団が優勝。

小型ポンプの部は木下の第4分団が、ラッパ吹奏の部は、三日町・福与の第5分団が優勝しました。 -

加藤副村長 退任式

任期満了に伴い退任する、南箕輪村の加藤久樹副村長の退任式が28日、役場で行われました。

加藤副村長は、昭和42年に入庁、議会事務局長や総務課長などを歴任、唐木村政がスタートした平成17年7月から助役、副村長を2期8年務めました。

今回、後進に道を譲るとして6月30日付けで退任します。

加藤副村長は「就任時は平成の大合併の最中で大変だった。村長を筆頭に職員や村民のみなさんに支えられてやってくることができた。みなさんに感謝したい」と話していました。

唐木一直村長は「職員の先頭に立ち、何事も慎重に業務を進める姿勢は素晴らしかった。感謝の念に堪えない」と話しました。

7月1日からは、産業課長の原茂樹さんが副村長を務めることになっています。 -

箕輪町2.1%南箕輪村3.7% それぞれ給与削減

東日本大震災の発生や厳しい財政状況などから国が地方公務員の給与削減を求めていることをうけ、来年3月までの9か月間箕輪町は2.1%、南箕輪村は3.7%それぞれ職員の給与を引き下げます。

箕輪町議会臨時議会が28日、役場で開かれ、職員の給与を2.1%引き下げる議案が全会一致で可決されました。

それに伴い、町議会議員の給料を2.1%引き下げる議案も全会一致で可決されました。

また、南箕輪村議会臨時議会が28日役場で開かれ、職員の給与を3.7%引き下げる議案が賛成多数で、議員の給料を3%引き下げる議案が全会一致で可決されました。

町村ともに、期間は7月1日から来年3月までの9か月間となっています。

なお伊那市の白鳥孝市長も、給与削減の意向を示しています。 -

南箕輪村 人事異動内示

南箕輪村は7月1日付の人事異動を24日内示しました。

異動は3人で、課長級への昇格は1人です。

産業課農政係長の唐澤孝男さんが産業課長に昇格します。

唐澤さんは昭和54年に役場に入り、現在52歳です。

今年の4月からは産業課農政係長を務めていました。 -

特別養護老人ホーム コンソール大芝祭り

南箕輪村大芝の特別養護老人ホームコンソール大芝で利用者とその家族が一緒に楽しむコンソール大芝祭りが23日行われました。

祭りは利用者とその家族が一緒に過ごす機会を作ろうと年に一度行われているもので、130人ほどが参加しました。

職員によるアトラクションや伊那ローメンズクラブによるローメンの提供が行われました。

コンソール大芝は、今年4月に南箕輪老人ホームから名称を変更しました。

似た名前の施設があったことなどから去年村内で公募を行い、決まったものです。

原好子施設長は、「コンソール大芝になってから初めてのお祭り。気持ちを新たにより良い施設を目指していきたい」と話していました。 -

みんなの森でササユリを観察

南箕輪村の大芝高原親林自然保護の会は22日みんなの森で長野県の準絶滅危惧種に指定されているササユリなどを観察しました。

自然観察会は大芝高原のみんなの森にある植物について知識を深めようと行ったもので、会員や一般10人ほどが参加しました。

県の準絶滅危惧種に指定されているササユリは保護の会が2010年から日当たりを調節したり周辺の整備をするなどの保護活動を行っています。

会によりますと、2010年には100株以下だったササユリが、今年は370株に増え、そのうち100株が花を咲かせたということです。

みんなの森にはヤマアジサイやムラサキシキブなどの草花もあり、参加者たちが観察していました。

ある参加者は、「大芝高原の中にたくさんの貴重な植物があることを知り、勉強になった」と話していました。 -

南箕輪村地区環境保全会が協定締結

南箕輪村と久保・田畑・大泉3地区の環境保全会は、21日役場で交付金を受け取るための協定を締結しました。

役場で行われた締結式では、久保農地・水・環境保全会、田畑農地・水・環境保全会、大泉田園景観保全会の3団体と南箕輪村が協定書を取り交わしました。

この協定により農地の環境整備に対する国や県、村からの交付金が受けられるようになります。

事業は平成25年度から28年度までで、それぞれの地区内にある農振農用地の面積に応じて交付されます。

久保・田畑には、年間約300万円、大泉には、650万円が4年間にわたり交付されます。

昨年度は、神子柴が協定を締結し260万円が交付されました。

唐木一直村長は、「非農家世帯が増える中で農地や水は共通の財産。美しい村づくりの先頭に立って活動していってほしい」とあいさつしました。

3団体の代表も調印を終えあいさつし、田畑農地・水・環境保全会の澤田昇三会長(69)は、「28年度までの事業だが、芽生えた活動や交流の輪をそれ以降も継続・発展させていきたい」と話しました。

大泉田園景観保全会の原孝壽会長(65)は、「先人の心を大切にして農村のコミュニティを高めていきたい」とのべました。 -

大芝高原の七夕とうろう祭りを前に園児がロウソク作り

7月6日に開かれる、大芝高原の七夕とうろう祭りを前に、南箕輪村の西部保育園の園児がロウソク作りをしました。

20日、年長園児25人が、ミツロウを使って灯篭の中に入れるロウソクを作りました。

園児たちは、ミツロウの薄い板の端に芯をのせると、すきまができないように丁寧に巻いていきました。

七夕とうろう祭りは7月6日(土)午後7時10分から大芝高原で行われます。 -

信大 山ぶどうジュース発売へ

南箕輪村の信州大学農学部で収穫した山ぶどうから作る、山ぶどうジュースが24日から発売されます。

山ぶどうは、食料生産科学科の2年生と3年生が大学敷地内にあるおよそ35アールの圃場で育てていて、去年の秋に収穫した山ぶどうを使ってジュースを作りました。

ワインやジャムの販売はすでに始まっていて、ジャムは完売したということです。

今回発売される山ぶどうジュースのラベルのデザインには、応用生命科学科2年の村田紀子さんの作品が選ばれました。

ジュースは果汁100%で、砂糖を一切使わずに山ぶどう本来の甘さが味わえるようになっているということです。

販売するのは500ml入り1,240本で、価格は1本800円です。

今月24日から大学敷地内の販売所で購入できます。 -

第28回大芝高原まつりポスター図案決定

第28回大芝高原祭りのポスターの図案が決定しました。

ポスターの図案に決定したのは、南箕輪中学校2年の酒井楓さんの作品です。

酒井さんの作品は、村のイメージキャラクターまっくんの明るい表情や、作品全体のインパクトが評価されました。

うちわには、1年生の酒井千南都さんの作品が、パンフレットの表紙には3年生の池上美来さんの作品が選ばれました。

ポスターは200枚印刷され、村内の公共施設や飲食店などに貼り、祭りをPRするということです。

第28回大芝高原祭りは、8月24日土曜日に行われます。 -

南箕輪わくわくクラブ サッカースクール開講

NPO法人南箕輪わくわくクラブは、小学生までを対象にしたサッカースクールを16日開講しました。

16日は南箕輪小学校で一回目が開かれ、14人が参加しました。

サッカースクールは気軽にサッカーを楽しむ場所が欲しいとの声を受け開いたもので、対象は南箕輪わくわくクラブ会員の未就学児から小学生までです。

子どもたちはシュート練習などをして楽しんでいました。

ある子どもは、「今まで公園でやっていたけれど、うまくなりたくて参加した。練習を続けたい」と話していました。

スクールは毎週日曜日に南箕輪小学校のグラウンドで開かれます。 -

セカンドブック事業始まる

絵本を通して心の豊かさを育んでもらおうと南箕輪村で18日、3歳児に絵本をプレゼントするセカンドブック事業がスタートしました。

村では平成20年度から7か月健診で絵本をプレゼントするファーストブックを始めていて、今年度は、平成22年4月以降に生まれた子供を対象に3歳児健診で絵本をプレゼントします。

18日は3歳児検診に訪れた11人に絵本がプレゼントされました。

絵本は人気があり長年親しまれている8冊の中から1冊を選ぶことが出来ます。

村では絵本を通して親子で楽しい時間を過ごしてほしいと話していました。

セカンドブックは毎月1回行われる3歳児健診でプレゼントされることになっています。 -

田畑半沢のほたる祭り始まる

南箕輪村田畑半沢で16日からほたる祭りが始まりました。

ほたる祭りを実施している田畑半沢を愛する会は今年で発足20年の節目を迎え記念誌の発行を計画しています。

南箕輪村田畑を流れる半沢川ではほたるが舞いはじめ、ほたる祭りが始まりました。

16日も近くの住民らが鑑賞に訪れ幻想的な世界を楽しんでいました。

ほたる祭りは地元住民でつくる田畑半沢を愛する会が行っているもので今年は会発足20年の節目の年となります。

田畑半沢を愛する会は、ほたるが舞う半沢川を復活させようと平成5年に発足したもの現在47人の会員がいます。

川のおよそ80メートルを整備し環境美化に務めていて一帯は南箕輪村のほたるの名所として知られるようになりました。

ほたる祭りは今月30日までで期間中はゆっくり鑑賞できるように午後7時半から9時半までの間が交通規制となります。

会では発足20周年を記念して、これまでの記録や会員の思いをまとめた記念誌を発行するということです。 -

南箕輪村副村長に産業課長の原茂樹氏

南箕輪村の新しい副村長に、産業課課長の原茂樹さんが決まりました。

原茂樹さんは、神子柴在住の55歳。

昭和56年に役場に入り、総務課秘書広報係長や総務課行政係長などを歴任し、平成20年からは産業課長をつとめています。

14日開かれた村議会で原さんを副村長にする選任同意を求める議案が村側から提出され全会一致で可決されました。

原さんは、「唐木村長が常々言っている住民のための行政を第一につとめていきたい」とあいさつしました。

唐木一直村長が初当選した8年前の平成17年7月から助役・副村長をつとめている加藤久樹副村長は、後進に道を譲るとして6月30日で任期満了となります。

加藤副村長は、「8年間住民の生活に直結する地方自治に携わったことは、大きな財産。ひとことで言えば感謝。今後も唐木村政にお力添えをお願いしたい」と退任のあいさつをしました。

原副村長の任期は、7月1日から4年となっています。 -

南箕輪村 避難所に一泊する宿泊型防災訓練 実施へ

南箕輪村は、9月1日の防災の日に合わせ、希望する村内2地区で避難所に一泊する宿泊型の防災訓練を、初めて実施します。

南箕輪村では平成18年の豪雨災害で住民が公民館での避難生活を送っています。その時の反省点や東日本大震災で新たに見つかった課題について、訓練で検証していくとしています。

今回宿泊型の防災訓練を実施するのは希望のあった村内2地区で、現在、正式決定に向け調整中です。

村の一斉防災訓練が行われる前日、8月31日の夜から翌朝にかけて実施します。

電気と水道が使用できなくなったとの想定で住民が避難生活を体験し、自主防災会が運営を行うという事です。

また、13日に開かれた村議会一般質問で唐木一直村長は、去年委嘱した6人の防災アドバイザーの活用について触れました。

県の講習会にも参加してもらいアドバイザーとしての準備が整ったとして、今後、地区で開かれる出前講座に積極的に派遣し、防災に関する情報提供をしていくとしています。 -

南箕輪中 全日本学校関係緑化コンクール 準特選

南箕輪中学校は全日本学校関係緑化コンクール・学校林等活動の部で準特選を受賞しました。

12日は体育館で校長講話が行われ、柴俊春校長が生徒に受賞の報告をしました。

南箕輪中学校は、大芝高原森みんなの森内の4.8ヘクタールを学校林としています。

昭和22年の開校以来、生徒とPTAがカラマツおよそ1万5千本、ヒノキおよそ3万本を植林してきました。

現在は、毎年1年生が5月の宿泊体験で森林の整備作業を行っています。

全日本学校関係緑化コンクールは公益社団法人 国土緑化推進機構が行っているもので、各都道府県で選抜された12校中南箕輪中は準特選2校の中に選ばれました。

柴校長は、「大芝の森は南箕輪村の大切な財産。学校林をこれからも守り育て、木と共に皆さんも成長してほしい」と話していました。 -

南箕輪村恩徳寺ササユリ見頃

南箕輪村沢尻の恩徳寺のササユリが見頃を迎えています。

ササユリは長野県の準絶滅危惧種に指定されています。

恩徳寺では、「例年に比べて本数が少なく、咲くまでに手間と時間がかかったが咲いて嬉しい」と話していました。 -

村年長園児歩行数一日平均8,201歩

南箕輪村運動遊び推進委員会が10日役場で開かれ、昨年度初めて実施した万歩計調査の結果5つの園の一日の平均は8,201歩で、村外の平均を上回っていることが報告されました。

会議には、運動遊びを考案した松本短期大学教授の柳澤秋孝教授など関係者およそ20人が出席しました。

南箕輪村は、運動遊びを取り入れて今年で8年目となります。

村では、園児の活動量を把握しこれからの運動遊びのヒントにしようと、村内5つの保育園で年長園児の保育園での1日の歩数を昨年度初めて調べました。

その結果、1番多かったのは南原保育園の9,997歩で、5つの園の平均は8,201歩でした。

この結果について柳澤教授は「南信地域の他の園では5千歩、都市部の松本市では3千歩という結果が出ている。8千歩は10年前の平均的な値で、概ね良好な数値」とみています。

柳澤教授は「運動を生活週間に位置付けることが保育の中でできていると感じる」と話していました。 -

南箕輪村 6次産業化検討会議

農商工が連携し地元農産物を活用する6次産業化について検討するワーキングチームの会議が、10日、南箕輪村役場で開かれました。

この日は、村内の青年農業者やJA営農部、役場関係者ら17人が集まり、1回目の6次産業化検討ワーキングチームの会議が開かれました。

6次産業化は、農林水産省が推進している事業で、地元の農産物を原料として加工食品の製造や販売を行い、地域の資源を活かしたサービスなどに取り組むものです。

南箕輪村では、この取り組みについて若手の関係者が連携し検討しようと、初めてワーキングチームを設置しました。

農業者からは「ドライフルーツやドライ野菜を作る業務用の乾燥機を活用してみたい」といった意見や「フルーツを冷凍加工して新しいお菓子の加工に取り組んでみたい」などの意見が出ました。

ワーキングチームは、今後月に1回会議を行い、村内の加工施設の視察をしたり農産物の出荷情報などについて検討することになっています。 -

新しい田畑公民館 8月着工

今年8月着工、来年3月完成予定の南箕輪村の田畑公民館建て替えについての事業概要が10日村役場で開かれた村議会全員協議会で示されました。

事業費は1億8,800万円を見込んでいて、鉄骨、鉄筋コンクリート造の平屋建てです。

講堂のほか図書コーナー、調理室などが配置されます。

延べ床面積は930平方メートルで、現在の駐車場部分に建てられます。

来月下旬から今の公民館の解体工事が行われます。

12月下旬までは現在の建物の一部を残すため、公民館の利用ができますが、12月下旬から3月下旬は利用できなくなります。

新しい公民館の着工は8月上旬、完成は来年3月下旬となっています。 -

振り万灯継承 子ども達が大麦の刈り取り

南箕輪村神子柴の子どもたちは8日、お盆の伝統行事、振り万灯に向けて、大麦の刈り取り作業をしました。

この日は、神子柴の8アールほどの畑で収穫の時期を迎えた大麦を、地域の子どもや保護者などおよそ20人が刈り取りました。

これは、子ども達の休日の居場所づくりや伝統の継承などを目的に活動する、かま塾が行ったものです。

かま塾のメンバーによると、振り万灯には、丈が長く、燃やすと良い音が出ることから、大麦が使われているということです。

子ども達は指導を受けながら、色づき始めた大麦を刈り取っていました。

神子柴区では、毎年、迎え盆の8月13日と送り盆の16日に振り万灯をしています。

今回刈り取った大麦は、2週間ほど干した後、脱穀して万灯にするということです。 -

南箕輪村 魅力をPRするポスターを一新

観光による誘客に力を入れていこうと南箕輪村は、村の魅力をPRするポスターを一新しました。

今回作成されたポスターは全部で4種類です。

村の四季をテーマにしたものが2種類あり、大芝高原の愛の鐘と花火を写したもの、信大農学部のユリノキ並木を写したものがあります。

他に、村の特色ある行事や風景を1枚にまとめたものや、観光の目玉となる大芝高原みんなの森の森林セラピーロードをPRするものを作りました。

4種類のポスターはそれぞれ50枚作成されました。

村では、県外で行う物産展などのイベントで活用したり、ふるさと大使を通して掲示する場所をみつけ、全国に村の魅力を発信していくという事です。 -

信大生はちみつ作り体験

南箕輪村の信州大学農学部の学生が、6日、大学構内の農場ではちみつ搾り体験をしました。

この日は、食料生産科学科の2年生28人が、実習の一環としてはちみつ搾りを体験しました。

指導したのは、伊那市御園の養蜂家、小松実治さんです。

大学の果樹園の受粉用に蜂を貸しているのがきっかけで毎年行われているもので、今年で27回目です。

巣箱から巣枠を取り出して、学生達に見せながら説明をしたあと、固まった蜜を削ぎ取り、遠心分離機にかけて蜜を絞り出しました。

搾ったはちみつは、食パンに塗って食べました。

小松さんは、「普段やっている養蜂園の仕事と、蜂の生態をよく知ってもらえると嬉しい」と話していました。

信州大学農学部によりますと、はちみつ搾りの実習を行っている大学は全国的にも珍しく、学生にとって貴重な体験になっているということです。 -

南箕輪村議会6月定例会開会

南箕輪村議会6月定例会が3日開会し、一般会計補正予算案など、5議案が提出されました。

一般会計補正予算案は3,826万円を追加するもので、3日全会一致で可決しました。

主な事業は、農業集落排水施設のいずみ苑を防災拠点施設へ改築するための費用に5,100万円となっています。

いずみ苑は昨年度公共下水道へ統合されたことから、今後防災拠点施設として防災備蓄倉庫や防火水槽として利用されます。

このほか、平成27年度からクラスが増加する南部小学校の教室棟増築に367万円などとなっています。

南箕輪村議会6月定例会は12日と13日に一般質問、14日に委員長報告と採決が行われ、閉会する予定です。 -

神子柴の小学1年生が金魚・フナ放す

南箕輪村神子柴の小学1年生は、2日春日街道沿いの休耕田に金魚とフナを放しました。

神子柴地区社会福祉協議会とかま塾、農地水環境保全会が1年生の入学を祝おうと計画しました。

小学1年生は、9人が参加しました。

子どもたちは、バケツに入れられた魚をおそるおそるつかみ、水をはった休耕田に放していました。

田んぼで育てた金魚は、8月の夏祭りに金魚すくい用として、フナは、9月の敬老会でお年寄りたちに食べてもらう計画です。

今回のイベントは、区内の遊休農地対策の意味も込めています。

この後子どもたちは、公民館で五平餅づくりも体験し楽しいひとときを過ごしていました。 -

野生のカモ 民家の池に

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅の池で野生の子ガモが元気に泳いでいます。

小坂さん宅の池では、12羽のカモが今朝までに卵からかえりました。

親ガモにつきっきりで池の中を元気に泳ぎまわっています。

小阪さんによりますと、去年も野生のカモがこの池で産卵したということです。

今年は、20日ほど前から親が池の中央部分にあるこの場所で卵を抱き続け、ここ数日間の間に12羽すべてが卵からかえりました。

親がもに続いて一段高い所に登ろうとしますがまだ無理です。

池のコイが子ガモにちょっかいを出さないよう、親が水に首をつっこみ威嚇します。

小阪さんは「しばらくするとどこかに行ってしまうので、今のうちにできる限りかわいがってあげたい」とえさやりに必死です。

小阪さん宅では、周囲に様々な花や木が植えられていて、池は、敷地内から湧き出る清水を利用しています。

自宅前には、大きなヤマボウシが白い花をつけていて、今見ごろを迎えています。

去年に引き続き訪れた珍客は、この環境がとても気に入っているようです。 -

伊那広域シルバー人材センター5年連続の減収

伊那広域シルバー人材センターの昨年度の契約金額は約3億8千万円で、5年連続の減収となりました。

センターでは、6割以上の受託件数を占める、一般家庭での就業に力をいれていく方針です。

30日、伊那文化会館で、今年度の定時総会が開かれ、昨年度の事業実績が報告されました。

昨年度の受託件数は、前年度より97件少ない9,671件でした。

収入となる契約金額は、前年度より1,800万円少ない、約3億8千万円で、5年連続の減収となっています。

景気低迷による民間企業からの受注件数、契約金額の大幅な落ち込みが減収の要因としています。

一方で、一般家庭からの受注は年々ニーズが高まっています。

昨年度の受託件数の6割以上を占め、契約金額も約590万円増加しています。

こうした状況からセンターでは家庭での就業に力を入れるため、今年度初めて、ハウスクリーニングや障子の張り替え、料理など、家事援助を行うための講習会を10月から開く予定です。

センターでは、一人暮らしの高齢者などの生活援助など、

就業の機会を増やしていきたいとしています。

なお、この日の総会で、来年度からの年会費を、2千円から3千円に値上げする議案が提出され、了承されました。

262/(木)