-

アマゴの卵20万個 天竜川支流に放流

天竜川漁業協同組合は、アマゴの卵およそ20万個を9日、天竜川支流に放流しました。

孵化直前の卵。

鳥などの外敵から守る為に「埋設放流」と呼ばれる方法で放流します。

埋設放流は、卵を石で囲い木の枝などで隠す方法です。

天竜川漁業協同組合は、9日、辰野町から駒ヶ根市までの天竜川支流にアマゴの卵を放流しました。

このうち、三峰川水系には6万2千個の卵が放流されました。

組合では、毎年イワナやアマゴの成魚と稚魚、卵の放流を行っていますが、卵で放流したものは自然に近い状態で育つため、姿形の整った成魚になるということです。

放流した卵は1か月ほどで孵ります。

15センチの成魚になるには3年ほどかかるということです。 -

中尾歌舞伎 本番に向け衣装合わせ

11月4日の中尾歌舞伎秋季公演に向け23日は、出演する役者が、本番で着る衣装を身にまとい、伊那市長谷の中尾座で稽古を行いました

着付けを担当するのは、復活以来、20年以上にわたり裏方として舞台を支える地元の女性2人です。

初舞台となる役者に対しては、着る順番や帯の位置などを確認しながら衣装を着けていました。

秋季公演の演目は、「義経千本桜 鮨屋の段」です。

源平合戦に敗れた、平家の大将、平維盛をかくまった鮨屋を舞台に、親子関係などを描いた悲話です。

中尾歌舞伎は、江戸時代からの歴史がありますが、太平洋戦争中に一時途絶えました。

戦後、40年のときを経て、昭和61年に地域の若者が、お年寄りの指導を受けて復活させ、今年で27年になります。

中尾歌舞伎秋季定期公演は、11月4日に伊那市長谷の中尾座で開かれます。 -

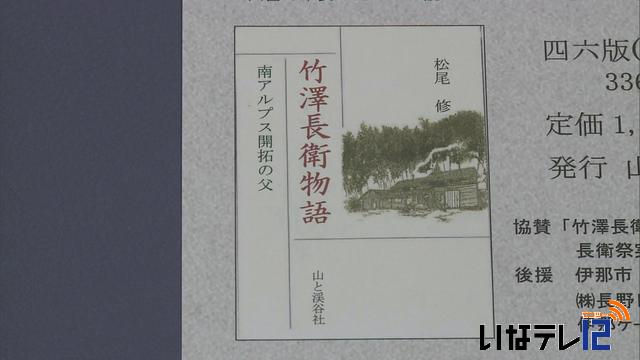

竹澤長衛物語が11月下旬に山と渓谷社から出版

南アルプスの開拓者、竹澤長衛の生涯を描いた「竹澤長衛物語」が、11月下旬に山と渓谷社から出版されます。

17日は、山岳関係者など40人ほどが参加し、伊那市役所で会合が開かれ出版をサポートする出版委員会が発足しました。

竹澤長衛は長谷黒河内出身で南アルプス開拓の父とよばれ、登山道の整備や山小屋の建設などにに尽力し、昭和33年に亡くなりました。

竹澤長衛物語は、長衛がどのような心情で山岳に接し生涯を山岳の開発に捧げたかが実話に沿って書かれています。

執筆したのは、国土交通省から伊那市に出向し、現在建設部長を務める松尾修さんです。

登山歴は30年を超えるという松尾さんは、小説執筆を趣味としていて、2年ほどかけて300ページにわたる長衛物語をかきあげました。

松尾さんは、委員会で「長衛には人を引き付ける魅力がある。長衛の魂を感じてもらいたい」とあいさつしました。

委員会では山と渓谷社から出版される2,500冊のうち、1,300冊を販売目標とするということです。

竹澤長衛物語は11月26日発売予定で、書店で購入することができます。 -

長谷小児童がイワナの稚魚放流

伊那市の長谷小学校の児童がイワナの稚魚の放流を15日長谷の黒川で行いました。

15日は長谷小の2年生15人がイワナの稚魚150匹ほどを放流しました。

放流は、天竜川漁業協同組合が児童に川や釣りに親しんでもらおうと行っているものです。

児童は「げんきでね」「大きくなってね」などと言いながら稚魚を川に放していました。 -

上伊那産ハナマンテン 給食で提供

伊那市は、地元農産物の良さを知ってもらおうと、上伊那産の小麦「ハナマンテン」で作った麺を、試験的に学校給食に取り入れています。

今後は、ハナマンテンの生産と消費の拡大を図りたい考えです。

ハナマンテンは、長野県が麺専用に開発した品種で、伊那市を含む上伊那の一部で栽培されています。

平成16年に県が開発した際、JA上伊那がその普及促進を決め伊那市などの農家が栽培を始めたもので、今年はおよそ千トンの収穫がありました。

伊那市では、9月26日から市内の小学校と中学校の給食で試験的にハナマンテンを使った麺を取り入れています。

12日は、高遠と長谷の小中学校で提供されました。

このうち長谷小学校では、栄養士から説明を受けた後、全校児童およそ80人が麺の食感や味を確かめました。

ハナマンテンは、麺にするとコシがでて茹でた後も伸びにくいのが特徴です。

伊那市では、今年度中に市内の全ての小中学校で2回実施し、感想を聞いて今後の取り組みに活かしたいとしています。 -

伊那消防署基本設計委託料 可決

伊那消防組合議会10月臨時会が10日開かれ、新しい伊那消防署庁舎の基本設計を盛り込んだ補正予算案が、全会一致で可決されました。

新しい伊那消防署庁舎は、現施設の老朽化により伊那市の富士塚スポーツ公園周辺に建設されます。

この日可決された、基本設計委託料は約2800万円です。

主な財源は、伊那消防署が管轄する伊那市と南箕輪村からの分担金が充てられます。

伊那市は2000万円、南箕輪村は600万円を負担します。 -

南アルプスふるさと祭り

伊那市長谷の恒例のイベント南アルプスふるさと祭りが7日、美和湖公園で行われました。

祭りは、馬場勝人ふるさと祭り実行委員長の開会宣言でスタートしました。

旧長谷村時代から行われていて、今年で29回目です。

祭りでは、長谷の6地区による子どもみこしがお囃子の音色に合わせて会場内を練り歩きました。

他に、地元の野菜をふんだんに使った豚汁が1杯100円で振舞われ、訪れた人が長い列を作っていました。

去年からこの売り上げを、義援金として東日本大震災と長野県北部地震の被災地に送っています。

300食分が用意され、家族連れなどが味わっていました。

この他にも、地元長谷中学校の生徒による太鼓の演奏が披露されました。

馬場実行委員長は「祭りを通して地域の絆が深まればうれしい」と話していました。 -

小学生対象ジオツアー 初開催

伊那市は、南アルプスの成り立ちなどを子ども達に知ってもらおうと、市内の小学生を対象にした南アルプスジオパークツアーを21日、伊那市長谷で初めて開きました。

21日は、長谷小学校の3年生縲・年生およそ50人が、学校のそばにある溝口露頭や戸台の化石資料室などを見学しました。

ジオパークは、地層や地形、断層などの地質現象を観察できる場所です。

ツアーでは、ジオパークガイド4人が子ども達に分かりやすく説明しました。

このうち、溝口露頭を見学した3年生のグループでは、地元長谷出身の穴澤辰幸さんが、話をしました。

溝口露頭では、総延長およそ1,000キロを越えると言われている中央構造線をみることができます。

他に、戸台の化石資料室では、戸台層で採取されたサンカクガイやアンモナイトの化石を観察しました。

穴澤さんは「化石から、戸台層は1億2千年ほど前は海だったことが分かる」と話していました。

伊那市では、来月にも市内の2つの小学校を対象にツアーを予定していて、今後もジオパークを教育に役立てていくとしています。 -

南ア林道 ハイブリッド車導入検討へ

伊那市は環境への取り組みとして二酸化炭素削減をアピールしていこうと、南アルプス林道で、ハイブリッド車の導入を検討しています。

伊那市は19日から家庭で充電できるプラグインハイブリッド車の走行実験を始めました。

実験は、トヨタ自動車から車両を無償で借りて実施します。プラグインハイブリッド車は、家庭用コンセントから充電できるのが特徴で、従来のハイブリッド車より多くの電池を搭載しています。

伊那市では、19日からこの車を南アルプス林道の管理車両として走らせ、日常業務や急勾配での走行データ、二酸化炭素の排出量などのデータ取りを行います。

市では、走行条件が厳しい林道でハイブリッド車を導入する事で、南アルプスの世界自然遺産登録に向け低公害社会への前向きな取り組みをPRしたいとしています。

この日は、林道バス営業所から標高1680メートルの歌宿までの14キロを走りました。搭載しているバッテリーで7キロ走行する事が出来き、普通車に比べおよそ50%のガソリン削減に繋がったという事です。

今回得たデータは、将来的に小水力発電など自然エネルギーで得た電力で電気自動車等の充電を行えるシステム構築の基礎データにしたいとしています。

伊那市では、今回の走行実験の結果をもとに、林道バスについてもハイブリッド化を視野に入れいきたいとしています。 -

秋の運動会シーズン始まる

秋の運動会シーズンを迎え、伊那市の長谷小学校では8日、上伊那地域のトップをきって運動会が開かれました。

この日は秋晴れのもと、全校児童76人が赤組、白組に分かれて19種目を行いました。

長谷小学校では、毎年9月の第2土曜日に運動会を行っていて、今年は上伊那で最も早い開催となりました。

全校児童と保護者が参加して行われた大玉送りでは、大人たちがボールを落としてしまう場面もあり、子ども達からは激が飛んでいました。

運動会の最後には、地元の伝統を継承しようと毎年行われている「ざんざ節」を、子ども達が保存会のメンバーと一緒に踊っていました。

服部史子校長は「子ども達が本気になって取り組む姿勢には感動がたくさんあった。これからの生活に活かしてほしい」と話していました。

上伊那地域の運動会は来週、再来週にかけてピークを迎えます。 -

高遠町・長谷地域自治区 あり方検討へ

伊那市の高遠町地域自治協議会と長谷地域自治協議会は、合併から10年が経過する平成28年度以降の地域自治区と総合支所のあり方について検討し、来年2月に検討結果を市長へ建議する事にしています。

28日は、高遠町総合支所で地域自治協議会が開かれ、事務局から、検討の内容や進め方についての案が示され了承されました。

地域自治区の設置は、合併特例法により認められていて、新伊那市の合併では協議により合併の日から10年間と定めました。

しかし、それ以降については何も検討されていない事から、地域の体制について、地域協議会の場で協議を進める事にしました。

協議会では、合併特例法の有効期間以降、地方自治法により地域自治区を設置するかどうかやや、現在と同等な支所としての機能を維持させるか等、地域自治区の存続について検討します。

地域自治区を存続するとした場合の総合支所については、市の内部組織が検討している総合支所のあり方と比較検討を行い、地域密着型の住民サービスについて事務を見直す事に目指します。

高遠町と長谷地域協議会では、検討結果を来年2月に市長へ建議する事になっています。

高遠町地域協議会の小松晃(ひかる)会長は「長谷と歩調を合わせながら、支所としての機能が残せるよう協議を進めていきたい」と話していました。 -

夏山シーズンピーク 伊那市長谷で救助訓練

夏山シーズンがピークを迎えています。

そんな中、南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会救助隊は、万が一に備え伊那市長谷黒河内の岩場で救助訓練を10日、行いました。

救助訓練には、隊員およそ20人が参加しました。

救助隊では、年に4回訓練を行っていて、今回は、岩場の多い鋸岳を想定した救助訓練を行いました。

隊員らは、ザイルの扱い方や命綱の結び方を確認し、高さおよそ20メートルの岩場を登っていました。

今年入隊した伊那警察署の署員2人も、先輩隊員から基礎を教わっていました。

救助隊の西村和美隊長は「マナーを守らない登山者が増えていて、事故に繋がる恐れがある」と話します。

救助隊は、民間や行政などおよそ80人で構成されています。

管轄するエリアでは昨年度、死亡事故は起きていませんが、遭難や滑落などが5件発生しています。

救助隊では「緊急時に備えいつでも出動できる態勢をとっていく」としています。 -

国道152号分杭峠付近の通行止め解除

国道152号分杭峠付近の土砂崩落の応急工事が完了し、10日正午に通行止めが解除されました。

工事は7月13日に見つかった土砂崩落にともない行われていたものです。

伊那建設事務所では土砂崩落以降夜間の通行を禁止していたほか先月30日から今月10日までの土日を除き全面通行止めにし工事を行っていました。

伊那建設事務所では雨量の状況によっては再び通行を規制する場合があるとしています。 -

「土産合格品」販売コーナー設置

長野県の観光土産品の審査に合格した上伊那の商品をPRする販売コーナーが、8日、伊那市長谷の道の駅南アルプスむら長谷に設置されました。

販売コーナーは、上伊那観光土産品公正取引協議会が、土産合格品の販売促進のため、観光客が増える夏から秋に合わせ設置するもので、去年に続き2回目の取り組みとなります。

2年に1度、長野県観光土産品統一審査会が長野市で開かれ、全県から応募された土産品の中から合格品が決まります。

今回は、平成22年10月の審査で合格した上伊那の土産品13社54品目のうち、常温で陳列できる5社の10品目がコーナーに並べられ、販売されます。

販売期間は11月30日までとなっています。 -

長谷社協が買い物支援へ

長谷地区社会福祉協議会は、ボランティア移送サービス事業として、これまでの通院に加え買い物の支援も行うことを決めました。

長谷社協は今年10月から高遠町のスーパー、ニシザワ高遠食彩館への送り迎えを実施します。

送迎サービスボランティアが長谷地区内の利用希望者宅まで軽乗用車で送り迎えをするもので、原則として、毎週水曜日、当初は1人につき月1回のサービスとしています。

対象は、概ね65歳以上の高齢者のみの世帯で、バスなど公共交通機関が利用できず乗り降りに介護を必要としない人としています。

伊那市の地区社協で買い物支援を実施するのは、西春近についで2例目となります。

長谷社協では、巡回バスに影響がでない範囲で、きめ細かい住民サービスを実施していきたいとしています。 -

森林とダムに親しむイベント開催

伊那市長谷の美和ダムで、森林やダムの重要性について理解を深めてもらうイベントが、22日、開かれました。

イベントは、伊那市長谷の美和ダムを管理する国の機関、天竜川ダム統合管理事務所などが、森と湖に親しむ旬間に合わせ、美和湖で湖上巡視船体験などを開きました。

巡視船に乗り込んだ、親子らは、普段見る事が出来ない、湖からの眺めを楽しんでいました。

美和湖では、この他に、水上スキーなどを楽しむ人たちも訪れ、自然の中で夏の休日を楽しんでいました。

今日は、二十四節季の一つ、大暑で、一年のうちで最も暑さが厳しくなる頃とされていますが、伊那地域の日中の最高気温は、26.1度と、過ごしやすい一日となりました。 -

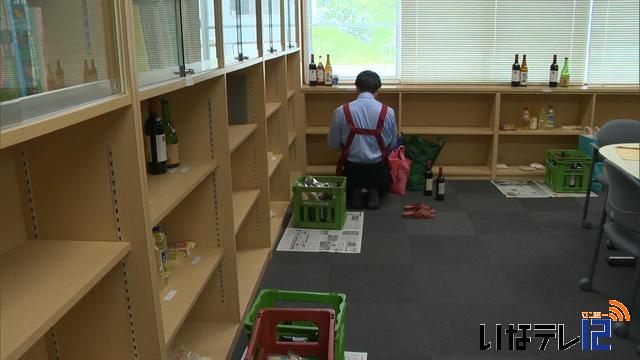

「気」で熟成!?分杭峠貯蔵品を試飲・試食

伊那市長谷の分杭峠はゼロ磁場として知られています。

ゼロ磁場から発せられる「気」を活用して食材をより美味しくしてみようという取り組みが始まっています。

この日は長谷の気の里ヘルスセンターで、ゼロ磁場で熟成させたワインや米などの試食会が開かれました。

これは、地元住民などでつくる気場活用研究会が開いたもので、8人が参加しました。

研究会の会員から気場を活用した発酵食品の開発をしてはどうかとの声があがり、発酵や醸造に詳しい東京農業大学名誉教授の小泉武夫さんに相談したところ「熟成効果の実験をしてみたらどうか」とアドバイスをもらいました。

会では、去年10月にワインや米、味噌などを、5度縲・4度で保たれるようゼロ磁場の地下に埋めました。

比較調査を行うために、東京都の2地点、伊那市内の2地点にもワインセラーを置き、同じ温度で保存しました。

試食会ではゼロ磁場、伊那、東京の3種類がどれかわからないよう伏せて飲み比べ、食べ比べが行われました。

参加者はワインを手に取りゆっくりと飲み比べていました。

ある参加者は「飲んだ3種類の中で味の違いを感じるということは、多少なりとも変化があるということだと思う」と話していました。

研究会顧問の宮本高行さんは「世界では日本食の中でも発酵食品が評価されている。気を浴びてさらに熟成された発酵食品が開発できれば、世界からも誘客することができる」と期待を寄せています。

今回の試食会では、参加者から食べ比べた感想を集めました。

会では、試食会を今後の取組に活かしていきたいとしています。 -

伊那市長谷で土砂崩落

伊那市長谷の国道152号、分杭峠付近で土砂崩落が発生したことから伊那建設事務所は、13日から当分の間、監視員をたて警戒にあたることにしています。

土砂崩落が発生したのは、伊那市長谷の国道152号沿いの山で、現在、国道に沿って流れる粟沢川に土砂が流入しています。13日未明、近くの住民が見つけ

伊那市長谷総合支所に通報しました。

この土砂崩落による、ケガ人などはないということです。

伊那建設事務所では車など通行者が安全に通れるように警戒にあたることにしています。

また現在2次崩落の可能性があることから土砂を取り除く作業は行っていないということです。

長野地方気象台によりますと、この付近は、7月、1か月間の平均雨量180ミリに対し12日までに143ミリの降雨量を観測していて、平年より多くの雨が降っているということです。

伊那建設事務所では下流に民家があることから今後の雨の状況に注意をしていきたいとしています。 -

地域の地形を学ぶ

伊那市内の小学生が1泊2日の日程で南アルプスジオパークについて学ぶ「ジオキャンプ」が7日に行われました。

ジオキャンプは、南アルプスジオパークを活用して、地域の地形を学んでもらうとともに、友達づくりをしてもらおうと、伊那市公民館運営協議会が初めて開いたものです。

市内6つの小学校から18人が参加して、東春近小学校の北澤夏樹教諭から、中央構造線について説明を受けました。

最初に訪れた伊那市長谷の溝口露頭は、中央構造線の断層が目で見える場所で、北澤教諭は断層がどこを通っているのか説明していました。

断層がずれた時に、柔らかい石が生成されたと聞くと、子ども達は石を拾って柔らかさを確かめていました。

参加した子どもは「石が柔らかくてすごい」「地形が見えることがわかってうれしい」と話していました。

公民館の関係者は「地元に素晴らしい自然があることを知ってほしい」と話していました。

キャンプはあすまでで、この日は国立信州高遠青少年自然の家に泊り、キャンプファイヤーなどで交流を深めます。 -

戸草ダム 多目的ダムではなく治水ダムとして整備へ

国土交通省・三峰川総合開発工事事務所は、伊那市長谷の戸草ダムについて、多目的ダムではなく、治水ダムとして整備していく考えを示しました。

5日は伊那市役所で、伊那市三峰川総合開発事業対策協議会が開かれ、三峰川総合開発工事事務所や天竜川上流河川事務所から伊那市に対し、事業計画や防災対策について説明がありました。

戸草ダムについて、国土交通省の三峰川総合開発工事事務所の鈴木昭二所長は、「今後は多目的ダムではなく治水ダムとして、社会経済情勢の変化に合わせて建設実施時期を検討する」と話しました。

参加者からは、「社会情勢や経済情勢を待っていては災害は防げない」といった意見がだされました。

白鳥孝伊那市長は、「戸草ダムが必要なことには変わりがない。新しい戸草ダムを形作っていくことが必要」と話しました。 -

南アの開拓者 竹沢長衛偲ぶ

南アルプスの開拓者、竹沢長衛を偲ぶ長衛祭が30日、伊那市長谷と山梨県南アルプス市境の北沢峠で行われました。

標高およそ2000メートルの北沢峠には竹沢長衛の功績を称えるレリーフが飾られています。

長衛は長谷出身で南アルプスの登山道整備や山小屋建設など南アルプスの開拓に尽力しました。

長衛祭はその功績を称えようと長衛が亡くなった翌年から、登山愛好者でつくる実行委員会が始めたもので、今年で54回目となります。

30日は登山者などおよそ100人が集まり、長衛のレリーフ前に花を手向けていました。

また長衛祭では、参加者に記念品として仙丈ケ岳の焼印が入った木札が配られました。

この木札は昭和5年に長衛が北沢峠に建設した長衛小屋の廃材を利用して作られたものです。

長衛小屋は、平成18年に北沢駒仙小屋と名称を変え南アルプス市が運営していましたが、老朽化のため建て替え工事が行われています。

木札は長衛の思い出の品として、およそ200個作られました。

新しい北沢駒仙小屋は来年度完成する予定です。 -

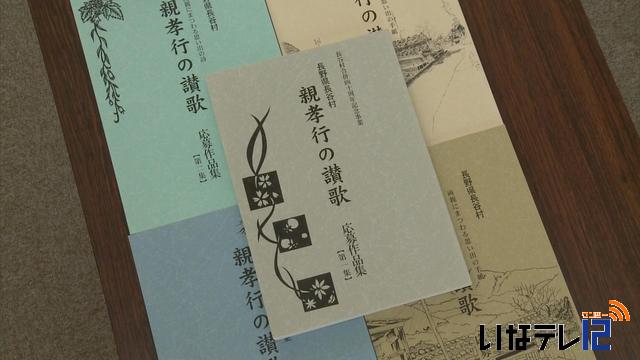

両親に対する感謝や思い出 手紙募集

伊那市教育委員会などは、合併後初めて伊那市長谷の孝行猿の話にちなんで、両親に対する「感謝」や「思い出」の手紙を募集します。

手紙の募集は、東日本大震災以降、人と人との絆の大切さが再認識される中で、親子の絆を見つめなおす機会にしてもらおうと行われるものです。

この事業は、旧長谷村時代の平成11年から5年間実施され、全国からおよそ4千点の手紙が寄せられました。

孝行猿の話は、猟師に打ち殺された親猿を3匹の子猿が助けようとする民話で、伊那市無形文化財に指定されています。

長谷市野瀬の山中には、母猿の墓といわれるほこらが残っている他、宿泊施設・入野谷の前にはレリーフが設置されています。

29日は、初めての実行委員会が長谷公民館で開かれ、委員長には久保村清一教育長が選任されました。

久保村委員長は「作品を募集し、長谷の地から親子の絆の大切さを発信していくことは大変意義深いこと」と話していました。

手紙は、7月20日から10月末まで募集する計画です。

委員会では、手紙をまとめた文集を来年3月に発行する予定で、伊那市と合併してから初となります。 -

早稲田大学大学院生が中央構造線エリア見学

早稲田大学の大学院生が23日、「断層の解剖」をテーマに伊那市内の中央構造線エリアを見学しました。

伊那市を訪れているのは、早稲田大学で地質などについて学ぶ大学院生19人です。

早稲田大学教授で日本ジオパーク委員会委員の高木秀雄さんが、伊那市高遠町や長谷の中央構造線エリアを研究対象としていることから高木さんの教室の大学院生などが訪れたものです。

最初に訪れた伊那市高遠町の三峰川沿いでは、熱や圧力によって形が変わった「変成岩」と呼ばれる岩を調べていました。

高木さんは「この周辺では違う種類の変成岩が同じ場所から出ている。とても興味深い場所」と説明していました。

大学院生らは岩を砕いて、含まれている成分をルーペで調べていました。

ある院生は「中央構造線上というこの場所ならではの地形を調査することができて良かった」と話していました。

高木さんは「このジオパークの中には5つの露頭がある。中央構造線を知る上でとても重要な場所」と話していました。

またこの日は、ジオパークの見所を高木さんから学ぼうと、地元のジオパークガイドも参加していました。

参加したあるガイドは「変成岩が見られる場所が意外なところにあることがわかった。ガイドをするための知識を広げられたと思う」と話していました。

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す伊那市では「今回の早稲田大学だけでなく、学習の場として広く活用していけるよう取り組んでいきたい」としています。 -

い~な雑穀ネットワーク たかきびの種蒔き

雑穀の普及を目指して活動しているい縲怩ネ雑穀ネットワークは、雑穀たかきびの種を18日、伊那市長谷の圃場に蒔きました。

たかきびは、抗酸化作用があるとされているポリフェノールを多く含む雑穀です。

伊那市は、毎月17日をい縲怩ネ雑穀の日としていて、たかきびの種蒔きはその一環として行われました。

18日は、ネットワークのメンバー3人が専用の機械を使って、25アールの圃場に種を蒔きました。

メンバーは、「今回の結果を基に、収穫量や手間のかかり具合などのデータをとり、雑穀の普及につなげていきたい」としています。

たかきびは、10月中旬から下旬に収穫を予定していて、伊那市長谷の道の駅南アルプスむらのレストラン野のものが買い取るということです。 -

南アルプスでニホンジカ広域捕獲

伊那市など、関係する市町村や県などでつくる南アルプス食害対策協議会は15日、伊那市長谷の大平山荘周辺でニホンジカの広域捕獲を行いました。

大平山荘周辺は、鳥獣の捕獲が禁止されている鳥獣保護区ですが、ニホンジカによる食害が問題となっているため、県の許可を得ての実施となりました。

南アルプスの高山植物をシカの食害から守るため個体数を調整しようと、長野県と山梨県の両側から捕獲が行われています。

長野県側では、長谷の猟友会員の他、県や市の職員およそ20人が参加しました。

猟友会員らは、南アルプス林道バスのルートから50メートルほど奥に入った山中で、ニホンジカの通り道を探して、くくり罠をしかけていました。

山中には、ニホンジカの物と見られる糞が落ちていた他、木の皮が食べられた比較的新しい跡などがありました。

伊那市長谷猟友会の北原幸彦会長は「これ以上ニホンジカが標高の高い位置に移動しないうちに手を打つ必要がある」と話します。

昨年度上伊那地域の有害鳥獣による農業や林業の被害額は1億8,200万円で、うち56%にあたる1億200万円がニホンジカによる被害となっています。

昨年度は、7,332頭のニホンジカを捕獲していて、県では今後被害額が減少するとみています。

15日仕掛けた50個の罠は、24日まで毎日猟友会員が見回ることになっています。 -

伊那市営林道バス 全線運行

伊那市長谷の伊那市営南アルプス林道バスが15日から全線運行となり、本格的な夏山シーズンの到来となりました。

午前10時の便には、関東や関西から来た登山客の他、伊那市長谷の長谷保育園の園児らが乗り込み、仙流荘前の営業所を出発しました。

南アルプス林道バスは、4月25日から戸台口竏忠フ宿間を一部運行していましたが、15日から北沢峠までの21キロ間が全線運行となります。

終点となる標高2,032メートルの北沢峠では15日、長谷保育園の年中と年長園児26人が歌を披露し、運行式に花を添えました。

去年1年間の南アルプス林道バスの利用者は4万1,375人となっていて、伊那市では多くの人に利用してもらいたいと話していました。

バスの運行は、11月15日までを予定しています。 -

昭和歌謡を楽しむイベント開催

昭和の歌謡曲を楽しむイベントが9日夜、伊那市長谷の道の駅南アルプス村で開かれました。

このイベントは、音楽が好きな仲間6人で結成した高遠ミュージックフェスタ実行委員会が開いたものです。

高遠町では6年前から開いていて、長谷で開催されるのは今回が初めてです。

会場には50人ほどが集まり、1970年代を中心とした昭和歌謡21曲を楽しみました。

演奏をしたのは東京などで活躍するプロのミュージシャン3人です。

参加者は歌を口ずさんだり、手拍子をしながら楽しんでいました。

高遠ミュージックフェスタ実行委員会事務局の平澤優司さんは、「青春を思い出しながら飲んだり歌ったりして、参加した人が音楽で元気になってもらえたら」と話していました。 -

赤魚会で珍味ふるまう

箕輪町消防団の懇親会、赤魚会が10日、役場の駐車場で開かれ、イモリやドジョウなどがふるまわれました。

赤魚会には、70人ほどが集まり、イモリやドジョウ、サワガニなどの珍味を味わいました。

赤魚会は箕輪町消防団の正副分団長会が持ち寄った食材を使い町長や消防署幹部などをもてなす伝統行事です。

イモリは2週間ほど前に伊那市高遠町にある田んぼでバケツ1杯分捕獲したということで素揚げにして味わいました。

第六分団長の小笠原岳大さんは、「珍しい食材でよろこんでいただけてうれしい。赤魚会を通じて地域とのつながりを感じることができた」と話していました。 -

外国人観光客誘客・教育旅行誘致へ

伊那市観光協会の平成24年度総会が、7日に開かれ、新たな事業として外国人観光客の誘客や教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

この日は伊那市役所で総会が開かれ、会員およそ20人が集まりました。

総会では新年度事業として、外国人観光客の誘客、農業体験など地域資源を活かした教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

外国人観光客の誘客は、国内旅行者の減少や、外国人観光客が桜に高い関心を持っていることから、観桜期を中心にパンフレットなどでPRをする予定です。

また教育旅行については、県内の教育旅行訪問地として伊那市が全体の5%にとどまり、開拓の余地があるとして、農業体験や農家民泊を組み合わせたプランの作製や、県学習旅行誘致推進協議会伊那支部の設立などを計画していて、それぞれ100万円の予算が盛り込まれています。

伊那市観光協会会長の白鳥孝市長は「従来の観光に加えて、農業や教育も観光資源になる可能性がある。将来を見据え、観光が産業になるように取り組んでいきたい」と話していました。

伊那市観光協会ではこの他、新規事業として、「聖職の碑」の著者・新田次郎の生誕100年に合わせた映画の上映やトークショーなどを計画しています。 -

創立50周年事業開催へ

南アルプス北部地区山岳遭難防止対策協会の定期総会が7日、伊那市長谷総合支所で開かれ、協会創立50周年事業の開催など今年度の事業計画が承認されました。

総会には、協会の隊員など30人が出席しました。

今年度は協会創立50周年の記念事業として山岳救助を題材とした漫画、「岳 みんなの山」の作者、石塚真一さんの講演や、これまでの歴史をまとめたDVDまた記念詩の制作などが行われます。

協会の西村和美隊長は、「半世紀に及ぶ活動は大変だった。山での犠牲者を出さないためにも人員の確保が重要だ」と話していました。

協会には、現在82人の隊員がいて、そのうち56人が伊那市役所職員、13人が伊那警察署署員となっています。

昨年度は4件の遭難事故が発生し、3人がケガを負い、1人は自力で下山しました。

協会では事故防止のため、要請により学校登山への付き添いや、山岳パトロールなどを行っています。

南アルプス北部には、常駐隊がないほか、警察救助隊員が配置されていないことから、協会では県警に対して、配置を要望することにしています。

262/(木)