-

南箕輪村職員互助会 四川大地震の義援金集める

南箕輪村職員互助会(約150人)は10日夕、中国・四川大地震の義援金のために集めた募金2万5300円を日赤南箕輪分区長の唐木一直村長に手渡した。募金は同分区の四川大地震募金と一緒に、日本赤十字社を通じて現地に送金する。

同分区が5月下旬、四川大地震の被災者を救済するため同村役場入り口に募金箱を設置し始めたのがきっかけ。職員互助会の間で募金活動を始めようと話が持ち上がり、各職場で支援金を集めた。

募金は同会ボランティア担当者が唐木分区長に手渡した。唐木分区長は「有効に活用されるよう、日本赤十字社にお願いしたい」と話していた。役場入り口の募金箱は7月10日まで設置している。

唐木分区長に募金を手渡す村職員互助会ボランティア担当者 -

一人暮らし高齢者世帯の水道無料点検

水道についての理解を深めてもらおうと厚生労働省などが実施する第50回水道週間(6月1縲・日)に合わせ、伊那市の水道工事店などでつくる伊那市水道事業協同組合(宮下住設・宮下敬理事長)は3日、市内の一人暮らし高齢者世帯などのうち希望のあった101世帯を訪れ、水道の無料点検を行った。日ごろの感謝の気持ちを伝えようと、ボランティアで取り組んで今年で12回目。

26事業所から約30人が参加。分散して各家庭を訪問し、台所や風呂場などの蛇口部分を点検して水漏れの有無などを調べた。点検を受けた高齢者は「わざわざ来てもらってありがたい。特に問題はないと聞いて安心した」と笑顔で礼を言っていた。

出発式で宮下理事長は「ここ数十年大きな断水もない。常日ごろ仕事ができることに感謝し、高齢者のために心をこめて活動してほしい」と呼び掛けた。 -

公用車をボランティアでピッカピカに

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」は31日、利用する機会が多い村の公用車をボランティアで洗車した。協力して作業する姿に、村の担当者は「本当にありがたい」と目を細めた。

水洗いでせっせと作業。車体をきれいにみがきあげ、汚れを落とした。

「普段なかなか洗車する機会がなくて」と村住民福祉課の女性職員。車内の清掃も進み、ピッカピカに生まれ変わった。

洗車ボランティアは4年前から継続。メンバーの酒井保美さんは「いつもはボランティアを受ける身だが、このような機会を通じて感謝の気持ちを伝えていければ」と話していた。 -

信大中国人留学生ら 四川大地震募金まとめる

中国・四川大地震の被災者のために義援金を募っていた、信州大学農学部(南箕輪村)の中国人留学生らが5月30日、同大学で募金の集計結果を報告した。募金は総額15万1270円。2日、中国紅十字基金会の口座へ募金を振込み、被災者のための食料などに役立てる。

親族に被災者はいなかったが、中国人留学生全13人は「今、日本にいて自分たちが出来ることは何か」と考え活動を計画。昨年11月のサイクロン災害を知るバングラデシュ留学生2人も加わり、19日縲・0日の平日11日間、同大学生協前に正午から約1時間半立ち、学生らに協力を呼び掛けた。

中国人留学生の一人、大学院農学研究科修士2年の鄭鵬(テイホウ)さん(26)は「みなさんから温かい声と募金をいただき感謝の気持ちでいっぱい。地震は中国で起きたことだが人類全体の問題と考え、募金してくれたことがうれしい」と話している。

募金には学生のほか地元住民からの協力もあったという。 -

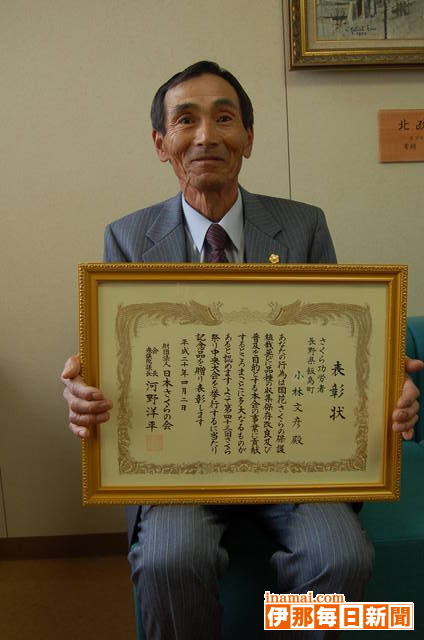

村社協が寄付者や功労者を表彰

宮田村社会福祉協議会表彰式は28日、役場で開いた。10万円以上寄付した9個人、5団体に感謝状、村民生児童委員を6年以上務めた8人に表彰状を贈り、地域福祉への貢献に感謝した。

式には社協理事、評議員らが出席。山浦正弘会長は「民生員の献身的な活動は村の福祉の中核。また、個人団体の皆さんの多額な善意は有効に活用し、村の福祉推進に努める」とあいさつした。

受賞者を代表して前民生児童委員会長の浦野勝人さんは「村の福祉を進めるうえで、社協の皆さんの力は不可欠。我々としても側面から支援していきたい」と謝辞した。

受賞者は次ぎの皆さん。

【表彰状】浦野勝人、宮澤徹、小田切廣子、長矢文江、野々村利治、山本達男、赤羽房子、小松恵子【感謝状】細田博人、小田切隆幸、小池一巧、北澤政人、保科武夫、小松三七子、小田切元治、桐山悟、小田切多聞、日本禁煙友愛会宮田支部、村商工会青年部、村マレットゴルフ同好会、駒ケ根ライオンズクラブ、かかし会 -

地図情報で地域支え合い、全村的に

宮田村の9地区が今年度、パソコンの地図情報(GIS)システムを活用して、緊急災害時などの「支え合いマップ」を作成する。昨年度に先行着手した中越区をモデルケースに、県の元気づくり支援金の補助を受けて事業化。経費、労力とも従来のシステムに比べて軽微になっており、全村あげて住民自ら安心、安全な地域をつくろうと取り組みを始めた。

地図情報システムは数百万から数千万円と高額で、専門知識がないと操作も難しかったが、近年10万円ほどの安価なソフトが登場。

使い勝手も良いため昨年度、村の提案により中越区で区民自らが情報を集めてマップを作成した。

今年度は中越区と既に同様のマップを作成済みの町二区を除く9地区が事業参加。

全村で・ス住民協働・スによるマップが出揃う形となり、高齢者など支援が必要な世帯を地図上で把握。災害時の避難体制のほか、日常の隣近所のささえあいなどにもつなげる。

28日夜は合同の作成説明会を村民会館で開き、各区役員や一緒に作成に携わる村職員ら約40人が出席。

村総務課は「マップをつくることが重要なのではなく、その過程で住民の皆さんが情報を集め、一緒に話し合うことが最も大切」と説明した。

9月の村防災訓練でマップを活用する考えで、修正を図りながら、地域支えあいの基礎としていく。 -

村社協単年度収支赤字に、介護保険報酬単価引き下げ影響し

宮田村社会福祉協議会(山浦正弘会長)は28日、07年度一般会計決算を理事会、評議員会で発表し承認した。法改正による介護保険事業の報酬単価引き下げの影響が大きく、単年度で284万円の赤字を計上。利用者は増加傾向にある一方で、収益に反映されない苦しい事情が示された。

同社協の単年度収支は黒字を続けてきたが、主力の通所介護事業(デイサービス)で法改正前の05年度と比べて約450万円の減収に。

あわせて人件費増や設備更新なども重なり、07年度は黒字を達成できなかった。

結果、翌年度への繰り越し額は3230万円となった。

山浦会長は理事会で単年度赤字の実績にふれ「より一層サービスを充実し、利用者の拡大につなげる」と語り、地域支援も求めた。

また理事会では、村議会の改選により空席となっていた副会長に議会選出の久保田秀男氏を慣例に従って互選した。 -

東伊那小の3年生が竜東やまびこ園のお年寄りと交流

駒ケ根市東伊那小学校の3年生26人が23日、中沢にある通所介護施設「竜東やまびこ園」を訪れ、お年寄りたちと交流した=写真。

地域のお年寄りとの交流を深めよう竏窒ニ、東伊那小学校では例年、やまびこ園のお年寄りと交流しており、年間を通じて各学年が同施設を訪問。練習してきた催しを披露するなどしている。

この日訪れた3年生は、日ごろ学校で学んでいる朗読や歌、リコーダーなどを披露。また、お年寄りにもなじみのある手遊び「茶摘」を披露すると、お年寄りも手を動かしたり歌を歌うなどして、一緒に楽しんでいた。

その後、一人ひとりと交流。お年寄りの片をもんであげたり、一緒にお手玉をしたりした児童らは「おじいさん、おばあさんとお話ができて良かった」などと語った。

3年生の担任、渋谷睦美教諭は「人との関わりを通して、優しい気持ちをあげたり、もらったりすることができれば」と話していた。 -

村職労青年女性部が地域歩いて美化作業

宮田村職員労働組合青年女性部(平澤隆靖部長)は17日、観光や公園遊びなどで訪れる人も多い新田区の西山エリアで環境美化作業を行った。組合員とその家族約30人が参加。地域をきれいにしようと、ゴミや空き缶などを拾い集めた。

地域を見つめながら部活動の活性化を図ろうと、今回初めて実施。3つの班に分かれて、村文化会館から観光ホテル、太田切川の駒ケ根橋付近まで範囲を広げた。

家族や仲間とともに、時には談笑しながら地域を歩いて作業。

「これからが観光シーズン。村内外多くの人に気持ち良く利用してもらえれば」と汗を流していた。 -

幹線道路を花壇でできれいに

宮田村町三区は17日、斎藤診療所から県道一帯の中央線沿線に花壇を整備した。「交通量も多い幹線道路。きれいにしておきたい」と、区役員らが歩道にきれいな花を配した。

村の地域づくり支援事業を活用。乾燥に強いアベリアやサツキなどを植え、花いっぱいの通りにした。

「この道は村内外の人たちがたくさん利用する。イメージも良くしておかないと」と唐澤通夫区長。

今後も定期的に水やりや草取りなどの管理を行い、地域で環境を守っていく。 -

ともいきの会が花桃の里へ

宮田村町二区の地域交流グループ・ともいきの会(矢亀誠一会長)はこのほど、駒ケ根市中沢の「花桃の里」を訪れた。谷沿い一面に広がる満開のハナモモを見物し、「すばらしいねぇ」と目を細めた。

高齢者を中心に約20人が参加。あいにくの雨降りとなったが、雫したたる花の可憐な姿はまた違った雰囲気で楽しませた。

「初めて来たけれどいいもんだ」とおじいちゃん、おばあちゃん。心も体も春のやわらかな香りに包まれていた。

同会は発足4年目を迎え、老いも若きも地域みんなで助け合っていこうと、ますます活動の輪を広げている。 -

地域福祉推進セミナー

地域の福祉のあり方について考えてもらおうと伊那市社会福祉協議会(御子柴龍一会長)と伊那市は11日、08年度地域福祉推進セミナーを伊那市の生涯学習センター「いなっせ」で開いた。地区・地域の社協役員や区長、民生児童委員、福祉団体関係者など約200人が参加し、市社協による基調説明、市による行政説明のほか、市民による国際協力団体「JPCom」事務局長の桑原英文さんによる講演「災害、福祉に強いまちづくりをめざして」を聴いた。

市社協総務課の小池浩史地域福祉係長は基調説明で「地域福祉推進のためには良い意味でのちょっとした世話焼き、おせっかい焼きが活躍する・スご近所福祉・スが必要。地域住民みんなで助け合い、暮らしやすい地域をつくろう」と呼び掛けた=写真。

市保健福祉部の原日出子社会福祉課長は、災害時に住民同士が支え合い、助け合うために活用するマップ作成の必要性を訴えた。 -

福祉灯油券の使用率は94%

原油高による燃料の高騰を受けて宮田村が今冬、低所得を中心にした世帯と小学校就学前の乳幼児がいる世帯に支給した「福祉灯油券」の使用率が94%にのぼったことが分かった。

灯油券は1枚千円で、低所得を中心にした世帯には1万円分(10枚)、未就学の乳幼児がいる世帯には3千円分(3枚)支給した。

交付総数2566枚のうち、使用数は2413枚。

未使用も153枚にのぼったが、村住民福祉課ではオール電化やガスなど灯油を暖房器具などに使わない家庭があったためと分析している。 -

57さくら会が駒ケ根高原一帯でごみ拾い

駒ケ根市の赤穂中学校を昭和57年(1982年)に卒業した同窓生でつくる「57さくら会」(松井秀之会長、350人)が11日、ゴールデンウィーク明けの駒ケ根高原一帯でごみ拾いをした。作業には約80人が参加。訪れる観光客に美しい駒ケ根高原を楽しんでもらうべく、ごみ拾いに励んだ=写真。

取り組みは同会の「厄除け慰霊部会」が今年初めて企画したもの。例年同会は、早く亡くなった同窓生の慰霊、市に対する記念品の贈呈などに取り組んできたが「何か地域に貢献できることがないだろうか」と考え、ごみ拾いに取り組むことを決めた。

参加者は7班に分かれて早実グラウンド周辺から駒ヶ根橋一帯のごみを収拾。思い出話しに花を咲かせながら作業に励んだ。

松井会長(41)=上穂=は「厄年会は再開、慰霊、地域への感謝という3つをテーマに取り組んできた。その中でこれまで『地域への感謝』という課題が残っていたが、取り組みを通じて改めて地域への感謝を伝えられれば」と話していた。 -

TBM伊那市に寄付

伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に新たに建設した工場が今月本格稼動を始めた原子力発電所用タービンブレードなど製造のティービーエム(本社宮田村、山田益社長)は12日、福祉用車両の購入費として110万円を伊那市に寄付した。山田社長と唐沢敏治副社長が市役所を訪れ、小坂樫男市長に目録を手渡した=写真。山田社長は「伊那市には用地を推薦してもらったし、今後も世話になる。工場稼動を機に寄付することにした」と話した。

市は寄付金で軽自動車1台を購入し、手良地区社会福祉協議会に配備する予定。地区内の高齢者を病院に送迎するなどの福祉サービスに活用していく。

同社は受注増などで宮田村の本社工場が手狭になったことから、伊那工場を建設した。今後さらに工場棟と管理棟各1棟を建設し、2、3年後には本社機能を伊那に移転する計画。 -

介護保険料過大徴収、宮田村は15日めどに返金へ

上伊那全8市町村で介護保険の被保険者の一部から過大に保険料を徴収していた問題で、宮田村議会は8日に臨時会を開き、対象者に返金するための同保険特別会計補正予算案を原案通り可決した。

同村内で過大徴収されたのは62人でのべ83件。総額53万7290円にのぼり、1人あたりの平均にすると8666円。

村は既に全対象者を訪問して謝罪を行い、今月15日をめどに口座振替や手渡しなどで返金する。

上伊那地方では広域連合情報センターが一括して介護保険の情報処理を行っているが、今回の問題では保険料上昇に伴う激変緩和措置にからみ、システム改修にミスが発生。

8市町村の1900人余りから計1200万円ほどを過大に徴収し、先月25日に発表した。

清水靖夫村長は臨時会で改めて謝罪し「市町村と情報センター相互のチェック機能を高め、誤りが生じない体制を構築していく」とした。

村住民福祉課は専決処分ではなく臨時会を開いて議決対応したことについて「全てを明らかにして、今後の対策を図っていくため」としている。 -

北割区敬老会

宮田村北割区の敬老会は29日、真慶寺で開いた。分館と区の主催で、70歳以上140人のうち72人が出席。地域のあたたかなもてなしを受け、戦争をはじめとした苦労の体験を今後の生活にも活かしていこうと気持ち新たにした。

出席した高齢者を代表して小田切藤彦さんは「100歳まで生きるような気持ちでがんばりたい。自分も他人も大切にし、生きがいを持って心豊かに暮らそう」とあいさつ。

悲惨な戦争を絶対に繰り返さないよう、若い世代に伝えていかなければとも語った。

「苦労されてきた皆さん。これからの人生は多いに楽しんでください」と伊藤広和分館長。

唐木登区長は「まだまだ私たちは未熟。先輩の皆さんがたの知恵と力をかしてほしい」と祝辞した。

演芸では地元グループの踊りなどもあり、歌や体操などで体を動かしながら楽しむ場面もあった。 -

駒ケ根高原一帯をサクラとカエデの名所に竏昼蘒P根高原「森と水のアウトドア体験広場」で記念植樹

駒ケ根高原一帯をサクラとカエデの名所にしよう竏窒ニ、「桜と楓の名所づくり実行委員会」(委員長・山浦義人駒ケ根市観光協会会長)が29日、駒ケ根高原東側にある「森と水のアウトドア体験広場」で記念植樹をした=写真。

植樹は10年前から始まった試みで、駒ケ根ライオンズクラブから多額の寄付が寄せられたことを受け、市観光協会、ライオンズクラブなどが中心となって進めてきた。当初は駒ケ根高原のほぼ中央に位置する大沼湖畔から始まったが、年を重ねる中で徐々にその範囲を広げ、今年は駒ケ根高原東側まで至った。

植樹には例年、市民団体の参加も募っており、今年は1956年に赤穂中学校卒業した同窓生でつくる「巳午(みうま)会」(小松昭作会長、会員約460人)が参加。5年ほど前に集めた母校への寄付金の残りで、カエデ25本を購入し、今回の植樹のために寄贈。また、駒ケ根ライオンズから13本、その他で12本のカエデが寄せられ、今年は全50本のカエデを植樹することになった。

巳午会の小松会長(66)=梨の木=は「カエデはカエデで秋になると素晴らしい。また、喜寿の時に集まるので、その時自分たちの木がどうなったか見に着たい」と話した。

これまでに植えられたサクラとカエデの合計は約1200本。今後は、駒ケ根高原のサクラの管理などに取り組む「駒ケ根大桜会」(中野啓次郎会長代行)の協力のもと、これまでに植えた木の育樹にも力を入れていく。 -

新田区敬老会

宮田村新田区の敬老会は27日、村文化会館であった。分館と区が主催し、70歳以上の対象者117人のうち65人が出席。地域のあたたかなもてなしで長寿を祝った。

みんなで記念撮影し、平澤彦蔵分館長、田中英男区長らがお年寄りたちの労苦をねぎらった。

地元有志による歌や踊りの演芸は多彩ににぎやかに。フラダンスやバンド演奏などもあり、手をたたいて喜ぶ

お年寄りたちの姿も。

最後に地元の小学生高学年が「世界に一つだけの花」「ふるさと」を合唱し、おじいちゃん、おばあちゃん一人ひとりに花束を手渡した。 -

南割区敬老会

宮田村南割区の敬老会は27日、区集落センターであった。分館と区が開き、70歳以上の217人のうち46人が出席。みんなで笑顔広げて地域とともに長寿を祝った。

美味しい料理を囲みながらの余興は盛りだくさんの内容。

駒ケ根市出身の落語家昔昔亭健太郎さんが一席もうけ、お年寄りたちの笑いを誘った。

地元の保育園年長園児10人が踊りを披露すると、目尻を下げて喜ぶおじいちゃん、おばあちゃん。

そのほかにも地元のグループが多数出演し、景品抽選会などでも盛りあがった。

保科忠雄分館長、小林研二区長は出席者の長年の労苦をねぎらい、「皆さんの意を受け継ぎ今後とも区の発展につとめる」とあいさつした。 -

福岡区十二天の森を守る会総会

駒ケ根市福岡区にある平地林「十二天の森」の保全活動に取り組む「福岡区十二天の森を守る会」の定期総会が29日、福岡の公道館であり、会長には城田嘉一さんを再任した=写真。城田さんは「なかなか思うように動けないが、努力をさせていただきたい。みなさんの協力をいただければ」と語った。

市が生涯学習の場として「十二天の森」の整備を始めたのは94年。同会はその翌年、福岡区の役員などを中心に発足し、間伐、橋のかけ替え、植生復活のための植樹などに取り組み、平地林内の環境整備に努めてきた。現在の会員は約80人。

新年度事業としては、これまでの活動を継続しながら子どもを対象とした森林活動への協力を積極的に進めていく。

新役員は次のみなさん。

◇顧問=中村源三

◇会長=城田嘉一

◇副会長=笹井良彦

◇総務幹事=小林国愛

◇会計幹事=唐沢忠利

◇監事=森田秀臣、福沢千里 -

駒ケ根ロータリークラブ、顕彰「社会奉仕表彰」をねずみ川愛護会に授与

駒ケ根ロータリークラブ(福沢晴海会長)は28日、地元で社会奉仕活動に取り組む団体を表彰する顕彰授与式を駒ケ根商工会館で開き、本年度は駒ケ根市内を流れる天竜川の支流「鼠川」の環境保護活動などに尽力してきた「ねずみ川愛護会」(粥川一寿会長、会員75人)に顕彰を授与した=写真。粥川会長は「みなさまの協力がなければできない取り組みだが、今年も75人の協力を得ることができた。子どもに川の喜びを養ってもらおうと活動している。今日はありがとうごさいました」と語った。

小町屋区民でつくるねずみ川愛護会は94年、当時の区長の呼びかけで「荒れるねずみ川を守る会」として発足。その後、同河川の環境整備、水質保全活動、アレチウリ駆除などを展開してきた。また、「ねずみ川セセラギサイエンス」の開催を通して子どもたちに川が親しむための活動も実施。現在、鼠川の保全を目的として各団体が活動を展開しているが、その連絡会的役割を担っている。

授与式の後、同会の活動に関する粥川さんの話もあった。 -

ひまわり号、地域一緒に春の旅

宮田村の障害者やボランティアらが参加する宮田地区ひまわり号(三浦次郎代表)は26日、長野市、千曲市周辺をバス旅行した。障害者14人をはじめ41人が参加。真田宝物館や熱帯果樹園など巡りながら交流の輪を広げた。

外出することが難しい障害者の旅行を地域の協力で実現し続ける「ひまわり号」。15回目の今回も、車イス利用者ら重度のハンディを抱える参加者も数多く参加した。

当初は善光寺を参拝する予定だったが、北京五輪聖火リレーと重なり混乱を避けるため、行程を変更した。

厳重な警備体制が敷かれた長野インターを降りて、松代にある真田宝物館を見学。

歴史ロマンを堪能した後は、美味しいそばと栗ご飯の昼食に舌鼓を打った。

車窓からチューリップ畑を眺め、千曲市の信州あんずの里アグリパークへ。

バナナやマンゴーがたわわに実る熱帯果樹園では、南国の気分も味わった。

車中ではクイズで盛りあがったり、歌を合唱したり。楽しい思い出をみんなで一緒に刻んでいた。 -

日本禁煙友愛会伊那支部 南箕輪村へ車いす寄贈

伊那市、南箕輪村の会員でつくる日本禁煙友愛会伊那支部(橋爪渡支部長)は28日、社会福祉事業の一環で、南箕輪村に車いす2台(10万円)を寄贈した。副支部長の馬場一二さん、小島喜一さん、清水勇さんの3人が村役場を訪れ、唐木一直村長に受け渡した=写真。

伊那支部が禁煙を広くアピールしようと始めた寄付は恒例となっており、村に車いすを贈るのは2年目。唐木村長は「いつも村の福祉に協力していただきありがとうございます」と受け取った。車いすは、現在増築中の村図書館と村民センターに1台ずつを置く予定だ。

同支部はこのほか、関係管内の保育園児や小学校児童らに「禁煙ハンカチ」や「禁煙鉛筆」などを贈呈、小中学校では「禁煙出前講座」を開催するなど活動。関係者らは「会は高齢化しているので、若い人たちに参加を呼び掛け、禁煙に尽力してもらいたい」と話している。

社会福祉事業の一環で、5月中旬には軽自動車1台を伊那市に寄贈する。 -

宮田中2年が手づくりカレンダーを村内の高齢者施設に

宮田村宮田中学校2年生は本年度、全員で協力して手づくりカレンダーを120枚作成し、村内2カ所の高齢者施設にプレゼントしている。季節ごとのデザインなどを取り入れて毎月贈る予定だが、25日にはこいのぼりが描かれた5月分を届けた。昨年度卒業のあるクラスが続けていた善意の活動は、後輩へと受け継がれている。

各学級の級長、副級長が、村社会福祉協議会デイサービスセンターと介護老人保健施設プラムの里を訪問。受け取った利用者のお年寄りたちは「うれしいねぇ」「すばらしい出来映えだ」と喜んだ。

カレンダーを高齢者施設に配る活動は、昨年度卒業の旧3年1組が行っていたもの。2年生はその善意を受け継いでいこうと、取り組みを始めた。

プラムの里施設長の福島紀六さんは子どもたちの心温まる活動に「お年寄りを敬う気持ちの大切さ。ぜひとも今後も交流を続けて、やさしい心を育んでもらえらば」と話した。 -

上伊那地区保護司会総会

上伊那地区保護司会(松沢考資会長)は23日、通常総会を伊那市山寺の越後屋で開いた。北部、中部、東部、南部の各分区の保護司約70人が出席し、08年度の事業計画・予算案などを承認した。08年度は「社会を明るくする運動」関連事業を中心に、研修会の実施、協力事業主への協力呼び掛けなどを重点的に行っていく。

松沢会長はあいさつで「私たちの活動の原点は更正の手助け。明るい地域と社会づくりのための活動を地道に行っていきたい。保護司としてのレベルアップのため、研修に積極的に参加し、行動する保護司を目指してほしい」と呼び掛けた。

講話として県保護観察所の加納里史統括保護観察官の話を聞いた。 -

小林文彦さん(65)飯島町田切

どこまでも続く、淡いピンクの桜並木-。飯島町田切の一級河川藤巻川の下流沿いは春になると多くの見物人、カメラマンが訪れる。樹齢15年の桜の回廊が百本1キロにわたり咲き誇り、桜の名所になっている。

桜並木の植樹から中心的にかかわり、保護育成活動を15年間、ほとんど1人で実施してきた。その献身的な保護に対する情熱と努力は高く評価され、このほど、日本さくらの会から「さくら功労者」として表彰された。

「田切南割耕地の皆さんの協力でいただいた。栄誉ある賞を励みに、成木になるまで、後15年間、しっかり管理を続けたい」。

1943年田切生れ。地元の高校卒業後、「木が好きで、農業と兼業ができる」と、庭師に弟子入り、75年には一級造園技能士の資格も取得、独立し「緑翠園」を開園。主に庭木の手入れを業としている。

家は藤巻川の近くにあり、川のせせらぎを聞きながら育った。

藤巻川は県営ほ場事業で改修され、草刈など河川や管理道の管理は地元が行っていた。 15年前、友人グループ「湧泉会」や当時総代を務めていた南割耕地役員に「ただ草を刈っているだけではつまらない。川沿いに桜を植えよう。木が大きくなれば、草刈も楽になる。環境もよくなり一石二鳥では」と提案。了承され、日本宝くじ事業団からソメイヨシノの苗木百本の寄贈を受け、みんなで延長1キロに10メートル間隔で植栽した。

以後、草刈や施肥は耕地役員が中心になって行っているが、せん定や消毒など保護、育成作業は造園業の小林さん1人で実施してきた。

桜は管理道に沿って植えられているため、地上から4メートルは枝を切り落とさなくてはならない。桜は73の割合で南に枝を張るため、毎年せん定は大切な作業になっている。

また、桜はアメリカしろひとりなど毛虫がつき易く、消毒も必要。「油断すると、アメシロがついたり、テングス病になってしまう、目が離せない。家の近くなので、仕事の行き帰り、常に桜の健康状態を観察し、子どもを育てるように、桜を育ててきた」とか。

桜は成長が早い、10年前から見事な花が咲くようになり、毎年南割耕地では自前の桜では花見の宴を催している。今年は4月13日だったが、あいにくの雨模様で、場所をJA倉庫で行ったが、大いに盛り上がったとか。 植栽から15年「年々、りっぱな木になって、良い花を見せてくれる。川に張り出す枝には勢いがあり、今後が楽しみ。樹齢15年は人間でいえば中学生。やんちゃざかり、伸び盛り。もう15年しっかりと面倒を見て、立派な成木にしたい」と話す。(大口国江) -

住民手づくり花壇で危険な交差点も・ス視界良好・ス

宮田村大原区の住民有志10人でつくる「おおはら花の会」は昨年、見通しに支障を及ぼしていた交差点緑地帯を花壇として整備した。葉が多く視界を遮っていたドウダンツツジは別の場所に移植し、今ではチューリップなど季節ごとの可憐な花々で交差点を見守る。森下信夫会長らは「環境を少しでも良くして、交通安全に気をつけてもらえれば」と期待を寄せる。

この交差点は通称「アポロ坂」と呼ばれる五叉路(ごさろ)。町区から大原区、大久保区、つつじが丘団地と各地区に接続するため交通量も多い。

ドウダンツツジは交差点整備時に緑地帯として植えられたものだが、葉が生い茂るまでに成長。普通でも危険性が高いとされる複雑な交差点の見通しを悪くしていた。

これを受けて、地元のおおはら花の会は大原区と協力して花壇に整備。今は昨年10月に植えたチューリップが花を広げ、行き交う人たちの目も楽しませている。

20日にはケヤキを用いて会員の宮澤徹さんが一刀彫りした看板も設置した。

「花を通じて地域の輪も広がっている」と森下さん。毎月第2、4土曜日には全員で集まって手入れを行い、快適な地域づくりに協力していく考えだ。 -

AFS留学生歓迎会

高校生の海外派遣、受け入れなど国際的なボランティア活動を展開するエイ・エフ・エス日本協会の長野南信支部(半沢貴子支部長)は20日、AFSが受け入れて南信地区内の高校に4月から通学している外国人留学生5人の歓迎会を伊那市の生涯学習センターいなっせで開いた。ホームステイ先の家族など協会の会員約70人が集まり、慣れない日本で暮らし始めたばかりの留学生を、持ち寄った手作りの料理や菓子で温かくもてなした。

留学生らは受け入れ家族らとともに全員の前であいさつと自己紹介。伊那弥生ケ丘高校に通っているスウェーデンのカール・ジルホーゲ君(17)は流ちょうな日本語で「みんな優しくしてくれます。よろしくお願いします」と話した。ホストファミリーの小松浩明さん=伊那市=が「はしを上手に使って好き嫌いなく何でも食べてくれる」と紹介すると、照れたようにうれしそうな笑顔を浮かべた。

留学生はスウェーデン、ドイツ、マレーシア、フィリピン、タイの5カ国から来た15縲・8歳の男子2人、女子3人。伊那市のほか諏訪市、飯田市、箕輪町の家庭でホームステイしながら各地の高校で1年間学ぶ。 -

10周年を迎えたハッチョウトンボを育む会がトンボの池で作業実施

世界最小のトンボとして知られる「ハッチョウトンボ」が生息する駒ヶ根市南割公園の「トンボの池」で20日、市民ボランティアグループ「ハッチョウトンボを育む会」(会員約50人、小川周二会長)が春の環境整備作業をした。作業には約15人が参加。ハッチョウトンボの羽化を前に、生き物の住み良い環境を整えた=写真。

この池でハッチョウトンボの生息が確認されたのは今から20年前。その後、この地の自然環境を守っていこう竏窒ニ同会が発足。今年で10周年を迎えた。

池に住む生物たちの生息環境を守り続けるため、春と秋に下草刈り、産卵場所の整備などを実施。また、夏の観察会、メダカの育成などにも取り組み、地域の子どもたちが地元の自然と親しむ場づくりをしている。

小川会長(73)=福岡=は「一生懸命協力してくれるみなさんのおかげでここまで活動を続けてこられたのはありがたい。市の財産として、今後もここを守り続けていきたい」と話していた。

また、この日の夕方には記念祝賀会を開き、今後も活動を継続していく決意を新たにした。

162/(月)