-

JA上伊那果実選果場で梨の選果作業

箕輪町の上伊那果実選果場で、早生種の梨「幸水」の選果作業が、26日に行われました。

この日は職員らおよそ20人が幸水の選果を行いました。

幸水は収穫時期が他の梨と比べて早く、甘くみずみずしいのが特徴だということです。

JA上伊那によりますと、去年は長雨の影響で70トンほどの出荷となりましたが、今年は病気なども少なく、100トンの出荷を見込んでいます。

幸水の選果は来月上旬まで行われ、愛知県や静岡県に出荷されます。

地元では、南箕輪村の農産物直売所ファーマーズあじ~なや、箕輪町のファームテラスみのわ、A・コープなどで買うことが出来ます。 -

上伊那で一番早い稲刈り

伊那市手良の田んぼで、上伊那で最も早い稲刈りが20日始まりました

稲刈りを行ったのは、伊那市手良で稲作を行っている株式会社中坪ノーサンです。

20日は田んぼ2枚で栽培した極早生種の登録前の試験栽培品種の稲刈りをしました。

コシヒカリよりもモチモチした食感が特徴で、中坪ノーサンでの栽培は2年目となります。

中坪ノーサンでは、34ヘクタールの水田で他に、コシヒカリなどを栽培しています。

今年は7月の長雨による日照不足もありましたが、米の出来は上々だと言う事です。

中坪ノーサンでは10月下旬まで稲刈りを行う予定です。

-

南箕輪村農業経営者協議会 盆花販売へ準備

南箕輪村の農家でつくる、南箕輪村農業経営者協議会は盆花の販売に向けた準備を11日行いました。

神子柴の10アールの畑には、盆花に使うアスターとケイトウの花が植えられています。

午前8時から協議会のメンバー10人ほどが収穫を行いました。

1本ずつ、根元付近から切り取り、よぶんな葉を落としていきます。

今年は天候にも恵まれ、花のできは上々でしたが、先週末の風で一部が倒れてしまったと言う事です。

収穫した花は、南殿のまっくんファームの事務所に持ちこまれました。

別の場所で栽培された小菊なども持ち込まれ、机の上に種類や色ごとに並べられました。

盆花はアスターや小菊、ケイトウ、シマガヤ10本ほどをひと束にします。

協議会ではおよそ千束を用意する予定で、このうち650束はすでに予約済だと言う事です。

協議会では、12日午後3時から南箕輪村役場で盆花の販売を行う予定です。

価格は一束500円です。

-

極早生りんご「シナノリップ」出荷始まる

極早生のりんご「シナノリップ」の出荷が箕輪町の果樹園で始まりました。

箕輪町大出にある有賀正彦さんの果樹園です。

有賀さんの果樹園では、極早生のりんご「シナノリップ」の収穫が10日から始まりました。

シナノリップは2018年に登録された新品種です。

8月上旬~中旬に収穫が始まる極早生種で、酸味があって味が良く、栽培がしやすいということです。

今年は生育が早く、例年より3、4日ほど早く収穫を始めたということです。

10日は3箱分を出荷していました。

-

ドローンで米の生育状況を診断する実証実験

スマート農業技術を導入し作業の効率化を目指す伊那市はドローンの空撮による米の生育状況を診断する実証実験を2日に東春近の農事組合法人田原の圃場で行いました。

2日の実証実験には伊那市や県、農家、信州大学農学部などが参加しました。

信州大学農学部の渡邉修准教授が技術の説明をし、ドローンのデモンストレーションが行われました。

ドローンは生育診断専用のもので、カメラには6つのセンサーが付いています。

作物の葉の光の反射や吸収を画像処理システムで解析して生育状況を数値化します。

数値によって肥料の追肥の必要性などについて判断していくということです。

ドローンによる生育状況データにより高品質の米の生産や営農計画を行っていくということです。

-

箕輪町の養蚕農家 繭の出荷間近

上伊那でたった2軒、箕輪町では唯一となった養蚕農家、中曽根の大槻文利さん宅では、出荷を間近に控えています。

5日は、繭の選別作業が行われていました。

日に照らしながら、透明に近いものや、色が黄色がかった繭を取り除いていきます。出荷間近となったのは、夏に育てる蚕「夏蚕」です。

先月14日に、卵から孵ったばかりの体長数ミリの幼虫を8万匹仕入れ、桑を与えて育ててきました。

幼虫は脱皮を繰り返し、だんだん大きく成長します。5センチほどに成長すると、繭を作るための場所、「蔟」に移します。

この作業を「上蔟」といいます。

部屋に入った蚕は、二晩ほどかけて繭を作ります。

そして、この日を迎えました。選別をした繭は、あす、蔟から外して、毛羽をとる作業が行われます。

8万匹の幼虫の90%近くが繭になりました。大槻さんによると、130キロから140キロほどの出荷量を見込んでいて、まずまずの成果だということです。

出荷は、8日を予定しています。

-

園児にスイートコーンプレゼント

南箕輪村の北部保育園の年長と年中の園児は、4日村内でとれたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

4日は園児およそ40人がリズム室に集まり、南箕輪村営農センターからプレゼントされたスイートコーンの皮むきに挑戦しました。

営農センターでは地産地消の推進を目的に、10年ほど前から毎年村内の全保育園に村の農産物をプレゼントしています。

スイートコーンは農事組合法人まっくん野菜家が栽培したもので、村内6つの園におよそ550本を贈りました。

営農センターでは「村の野菜を食べて地元には美味しいものがたくさんあることを知ってもらいたい」と話していました。

スイートコーンは茹でておやつの時間に味わったということです。

秋にはりんごが届けられるということです。 -

上農生が春日公園噴水跡地を整備

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科の3年生は、伊那市の春日公園にある噴水跡地の整備を計画しています。

この日は、上伊那農業高校コミュニティデザイン科里山コースの3年生20人が、伊那市の担当職員から説明を受けました。

この噴水は、平成元年に整備されました。

平成2年にコスト削減のため運用を停止し、それからおよそ30年間使われていませんでした。

長野県では、建設業の人材確保のために、生徒が主体となった施設整備を後押ししています。

そこで、地域社会の在り方について学んでいる上伊那農業高校に、計画から施工までを依頼しました。

生徒たちは、噴水の周りや公園内を観察し、計画のイメージを膨らませました。

今後は、関連する授業を受けながら今年度中に整備計画を策定し、次の学年に引き継いで来年度施工を開始するということです。

-

台風進路それ農家は一安心

県内への接近が予想されていた台風8号は進路を北に変えたことから伊那市羽広のみはらしファーム観光ぶどう園の農家は「一安心した」と話し27日はぶどうの袋がけの作業を進めていました。

袋がけは病害虫からぶどうを守るために行われるものです。

この農家ではおよそ9,000房のぶどうを育てていて作業は今週いっぱい行われるということです。

台風8号は28日未明に東北地方に上陸する見込みで長野地方気象台では県内の直接的な影響は少ないとしています。 -

東春近小5年スマート農業を学ぶ

伊那市の東春近小学校で、最新技術を使って農業の効率化を図るスマート農業の出前授業が21日、行われました。

この日は、東春近小学校5年生51人が、スマート農業を実際に見学したり体験したりしました。

これは、伊那市がスマート農業について知ってもらおうと行った出前授業です。

ラジコンで動かす草刈り機です。

傾斜が45度までの斜面の草を刈ることができます。

空中撮影ができるドローンです。

上空から、田んぼや畑の大きさ、草の生え方を観察することができます。

スマート農業は、ロボットや情報通信技術を使って省力化や精密化を図る農業のことです。

伊那市は、この技術を使って作業の効率化を目指しています。

現在米作りを行っている東春近小5年生は、今回の授業を活かして農業に関する学習を進めていくということです。

-

入野谷在来種を焼畑で栽培

南箕輪村の信州大学農学部は、20グラムの種から復活させた地域在来のそば「入野谷在来種」を焼畑で栽培し、どのような食味の変化や優位性が得られるか実証実験を行います。

20日は信州大学農学部の植物遺伝育種学研究室の学生・大学院生およそ20人が伊那市長谷非持山の畑で、間伐された広葉樹の枝を焼きました。

畑を、土の上で木を燃やした区画、別の場所で燃やした灰をまいた区画、何もしない区画の3種類に分け、そばの生育や味を比較します。

長谷では昭和20年代まで焼畑でそばが栽培されていたということですが、炭焼きなど山の利用が少なくなったことや、化学肥料使用などの理由で行われなくなりました。

信州大学農学部では、焼畑でのそばの特徴や優位性を分析しようと、実証実験を行います。

伊那市のミドリナ委員会と地域振興に取り組む長谷さんさん協議会は、森林資源を活用してよりプレミアムなそばを栽培したいと、信大農学部に協力を呼びかけ、今回実験が行われることになりました。

中心メンバーのそば店壱刻の店主で信州大学農学部の大学院に通う山根健司さんです。

火入れが終わると、入野谷在来の種を1区画に80グラムずつまきました。

収穫は9月末の予定で、製粉して成分や食味について調査するということです。

-

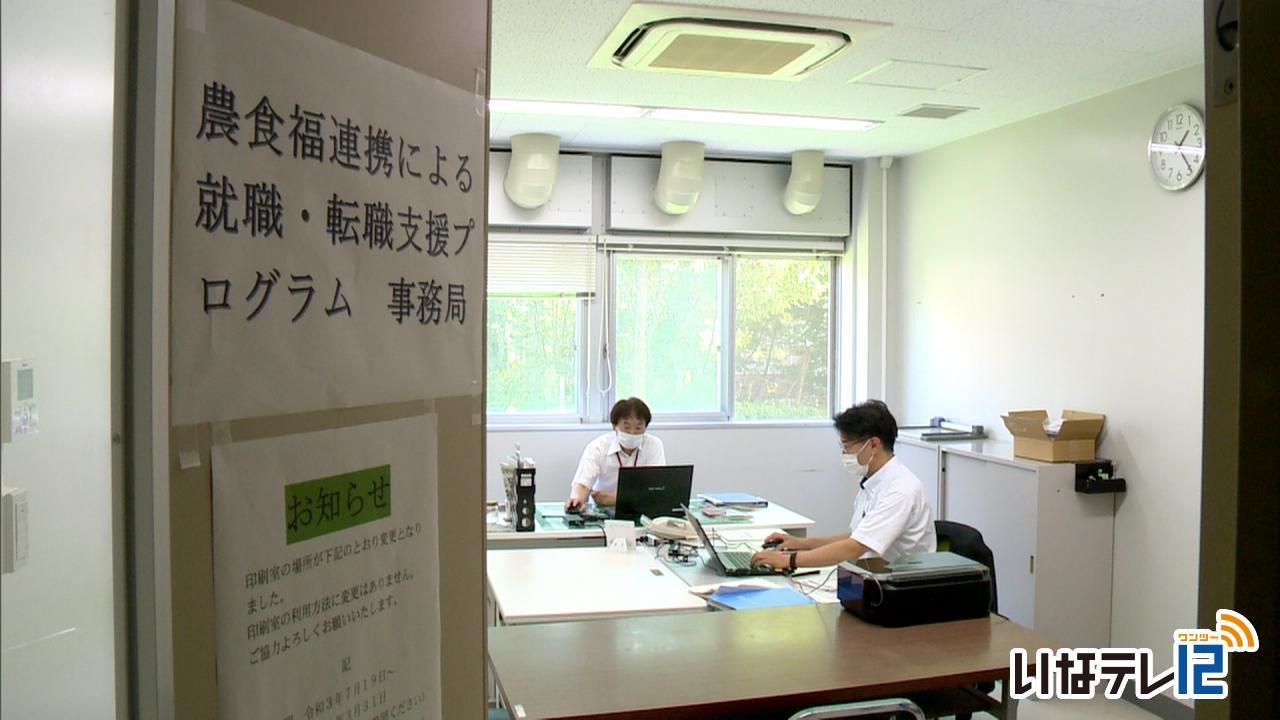

農・食・福連携し就職・転職を支援 信大農学部受講生募集

信州大学農学部などは、新型コロナウイルスの影響を受けた失業者や転職希望者などを対象に、農業・食品製造・福祉の連携による就職・転職支援プログラムを実施します。

農・食・福連携による就職・転職支援プログラムは、信大農学部と佐久大学が文部科学省の事業に採択され行うものです。

プログラムは、非正規雇用労働者や失業者、転職を希望する人を対象に、人材不足が課題とされている農林業や食品製造関連企業の担い手を育成するものです。

9月から4か月間にわたり、農学部内で圃場見学や機械操作などの実習の他、インターンシップを行い、スキルを身につけます。

また、障がい者や高齢者が就職できる環境づくりを目的に、指導者となるリーダーの育成を図ります。

佐久大学と協力して福祉に関する講義や実習を行う他、農福連携の現場を視察する計画です。

募集は19日から始まり、締め切りは来月10日となっています。

定員は30人です。

※申込方法などは、農学部のHPをご覧ください -

伊那民泊協議会設立

伊那民泊協議会の設立総会が29日伊那市の防災コミュニティセンターで開かれました。

設立総会には市内で学生や海外からの旅行者などの受け入れを行っている農家約20人が出席しました。

会長には伊那市高遠町で農家民宿ふくがみを営んでいる福神淳さんが選ばれました。

また協議会では会員相互の情報共有によりおもてなしの心、受け入れ技量の向上を図るとする会則が定められました。

市内の農家民泊は経営者の高齢化などにより減少傾向にあるということで協議会では新たな経営者の掘り起こしを図っていくとしています。

-

伊那谷産のアカマツでDIY講座

伊那谷産のアカマツを活用したDIY講座が4日伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで開かれました。

講座には小学生から一般まで11人が参加しアカマツを使ってミニテーブルを作りました。

講師は地域の木材の活用に取り組む伊那市の合同会社ラーチアンドパイン代表の木平英一さんが

務めました。

参加した人たちは伊那谷産のアカマツを加工しミニテーブルを作っていました。

講座は地域の森林資源の活用について考えるきっかけにしてもらおうとalllaを運営する連絡会が開いたものです。

木平さんは「伊那市は面積のおよそ82%を森林が占めている。これを活かす取り組みは国連が提唱する持続可能な開発目標SDGsと関連してくる」と話していました。

講座は来月8日にもalllaで開かれテーブルとベンチのセットを作る予定です。

-

大泉田園景観保全会 芝の吹付作業

南箕輪村大泉の住民有志でつくる大泉田園景観保全会は、道路や田畑の法面の草刈りの省力化を図ろうと、芝の吹付作業を26日に行いました。

26日は、会のメンバーおよそ10人が集まり、吹付作業を行いました。

最初に法面の枯草を取り除き、土が見える状態にします。

その後、芝の種と水、粘着剤、肥料などを混ぜた液体を吹き付けていました。

草刈りの省力化を図ろうというもので、うまくいけば通常1年に5回行うところ1回で済むということです。

この取り組みは6年目で、これまでは吹き付ける液体の配合がうまくいかず芝が定着しませんでした。

26日の作業では手ごたえがあったということで、来年の春までは草刈りや水やりをして芝を定着させたいとしています。 -

アユの友釣り解禁

天竜川水系のアユの友釣りが12日解禁となりました。

アユの友釣りは、縄張り争いの習性を利用し、おとりのアユを付けて釣りあげます。

解禁となった朝6時から訪れていた伊那市の男性は、6時間ほどでおよそ10匹を釣りあげ、釣ったアユをおとりにしていました。

例年に比べると釣果はいまひとつだということです。

遊漁料は、年間券が8,800円、1日券が2,200円です。

-

割りばしにきのこの菌を培養

割りばしに培養したきのこの菌を原木に差し込む作業が10日伊那市高遠町の里山で行われました。

作業は伊那市高遠町藤沢の住民有志でつくる伊那東部山村再生支援研究会や伊那市など20人ほどが行いました。

きのこの菌を培養した割りばしは長野県林業総合センターが開発したものです。

チェーンソーで原木に切れ目を入れ差し込んでいくもので、手軽に作業をすることができます。

伊那東部山村再生支援研究会ではこれを活用し収穫体験ができる場所にしようと原木およそ500本を用意しました。

地域資源の活用を進める伊那東部山村再生支援研究会では地元の里山をキノコの収穫体験の場として定着させていきたいとしています。

-

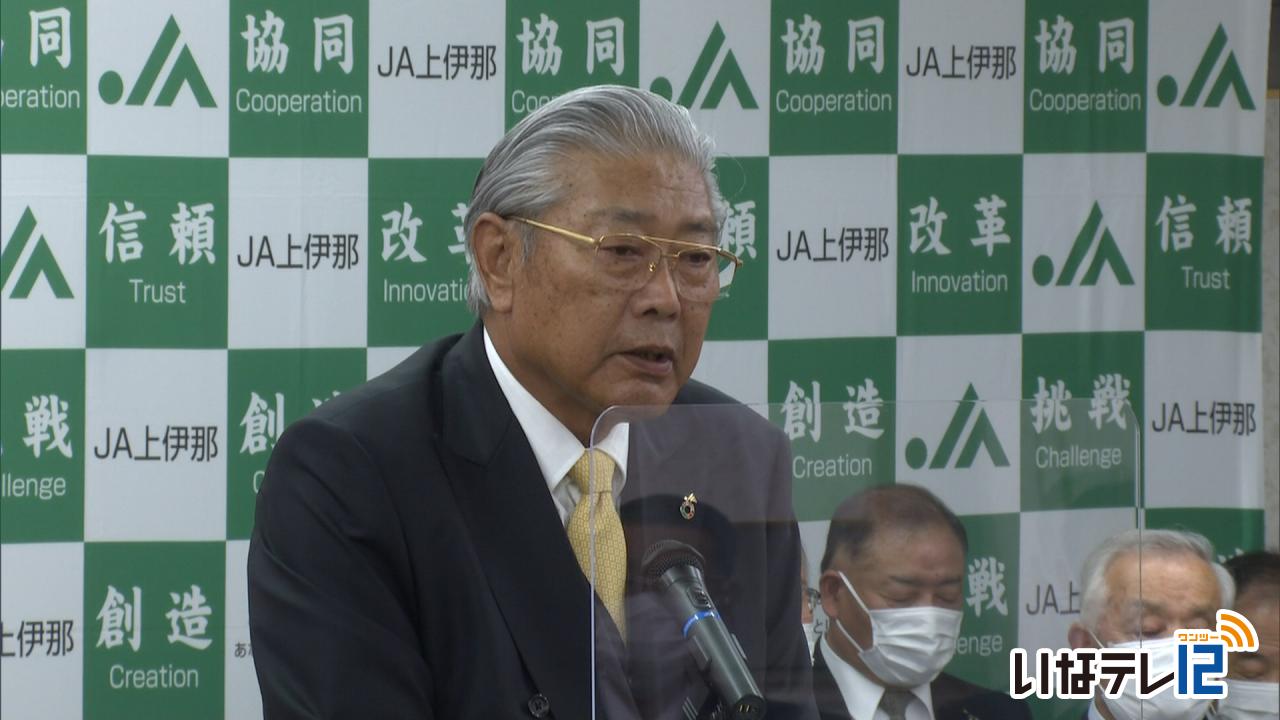

JA上伊那通常総代会 販売目標136億円

JA上伊那の通常総代会が28日JA上伊那本所で開かれ、今年度の事業計画などが示されました。

N28日はJA上伊那本所で第25回通常総代会が開かれ、組合員30人が出席しました。

新型コロナウイルス対策として出席者を各支所の総代の代表のみとし、480人が書面決議で参加しました。

今年度は「3か年計画」の最終年度となっていて、営農センターの機能向上や資材店の充実などに努めていくとしています。

農地産物の販売目標額は前年度実績と比べ6億円多い136億円となっています。

米が40億円、野菜が22億円、きのこが21億円、畜産が13億円、花きが15億円、果実が14億円となっています。

御子柴茂樹組合長は「キャシュレス・ペーパーレスなどデジタル化を進め、業務の効率化とサービス向上に取り組んでいきたい」と話していました。

-

伊那市の松くい虫被害量が過去2番目に

伊那市松くい虫対策協議会が伊那市役所で18日に開かれ、昨年度の松くい虫の被害は過去2番目に多い2,722立方メートルだったことが報告されました。

対策協議会には委員およそ20人が出席しました。

会長の白鳥孝伊那市長は「アカマツは伊那市を代表する木で山の財産でもある。どう守っていくか対策を考えていきたい」と挨拶しました。

伊那市での松くい虫の被害は平成18年に初めて確認されました。

昨年度の被害量は2,722立方メートルで、平成28年の2,847立法メートルに次いで過去2番目となっています。

標高900メートルより低い松林を中心に被害が拡大しているということです。

市では今年度、標高900メートル以上を守るべき松林と定めて、対策を行うとしています。 -

自動運転田植え機 スマート農業体験会

スマート農業技術を導入し作業の効率化を目指す伊那市は、自動運転田植え機の体験会を、東春近田原の圃場で20日に開きました。

自動運転田植え機は運転手がいなくても、自動で田植えを行います。

この日は、伊那市や県、農家や信州大学などが参加して、体験会が開かれました。

田植え機は初めに外周を1周することで、圃場のマップを作成し、植え付けのルートを自動計算します。

リモコンで運転開始や加速・減速などを操作できます。

また、圃場の作業記録も自動にネットワーク上に作成されるので、管理が楽になるということです。

自動運転田植え機の価格は税抜きで625万円です。

伊那市は、先進技術を使った効率的なスマート農業を推進しています。

東春近の農事組合法人田原が管理する水田で田植えが行われました。

伊那市は3年前から、県や農事組合法人田原などと共同で、スマート農業の実証実験を行っています。

田原では、直進をアシストする田植え機を活用して稲作が行われています。

今回は、その農業機械よりもさらに高度な技術を知ってもらおうと体験会が開かれました。

-

長谷さんさん農学校開校 土づくりを学ぶ

全12回の講座で有機農業について学ぶ「長谷さんさん農学校」が、4月24日から始まりました。

講座には、伊那市を中心におよそ40人が参加し、初回の24日は土づくりについて学びました。

講師は、県の有機農業アドバイザーで西箕輪の農家瀧沢郁雄さんが務めます。

瀧沢さんは、有機肥料を発酵させる「ぼかし」と呼ばれる肥料の作り方を紹介しました。

ぼかし肥料は、長谷の雑木林におにぎりを1週間ほど置き地域固有の微生物を繁殖させたものを、米ぬかや鶏糞と混ぜて作ります。

瀧沢さんは、「表面が乾かないようブルーシートなどで包むと土の温度があがり菌が増える。2週間ほどで有機肥料が完成する」と話していました。

講座は、長谷地区の農業を中心とした地域おこしに取り組む「南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会」が開いているものです。 -

横山維者舎 オリジナル日本酒用の酒米を田植え

伊那市横山の住民有志グループ「横山維者舎」は、オリジナル日本酒「維者舎」の原料となる酒米の苗を地区内の田んぼに9日植えました。

9日はメンバー15人ほどで作業を行い、酒米「美山錦」の苗を植えました。

横山維者舎は2年前から地域活性化をめざし、市内の酒蔵「宮島酒店」と協力しオリジナル日本酒造りに取り組んでいます。

今年は40アールの田んぼで、酒米を栽培し、一升瓶でおよそ780本分できる見通しだという事です。

米は減農薬で栽培され、9月頃に収穫、新酒は年内に完成する予定です。

-

ペレット販売量過去最高

上伊那森林組合の総代会が30日、伊那市内で開かれ令和2年度の木質ペレットの販売量が過去最高の3909トンだったことが報告されました。

総代会には、およそ50人が出席し令和2年度の事業報告が行われました。

上伊那森林組合の令和2年度の木質ペレットの販売量は令和元年度よりおよそ400トン多い3909トンとなっています。

組合によりますと、この冬は冷え込みが厳しかったことが好影響となり過去最高の売り上げにつながったということです。

また、公共温泉や民間の介護施設、農業ハウスなどで普及が進み年間を通じて販売量を確保できるようになったということです。

その他に、コロナの影響で自宅で過ごす一般家庭が増え、暖房需要が高まったことも要因の一つとしています。

これらもあり組合の純利益は、平成7年に統合して以来過去最高となる5500万円となっています。

白鳥孝組合長は「今後も職員が一丸となって経営の健全化と事業内容の工夫に努めていきたい」と話していました。

-

酪農家のおもてなし牛乳を使った商品 3品目認定

上伊那地域の若手酪農家が企画・開発した「酪農家のおもてなし牛乳」を使った認定商品に、新たに3品が加わりました。

こちらは、みのわ加工株式会社の「テラスろうる」です。

今月3日にオープンした箕輪町大出のみのわテラスで販売されています。

生地におもてなし牛乳がふんだんに使われているということです。

合わせて「テラスぷりん」も認定されました。

こちらは、駒ヶ根市に本店があり伊那市西町にも販売店があるタルトとケーキの専門店「kuus」のおもてなしロールケーキです。

生地におもてなし牛乳と米粉が使われていて、もっちりとした食感が特徴だということです。

19日は、JA上伊那本所で認定証授与式が行われました。

おもてなし牛乳を使った商品の認定は、販路拡大とブランド化を目的に平成30年度から行われています。

今回の3つの商品を合わせて、認定品は7品目となっています。 -

福島の佐藤さん ぶどう植える

東日本大震災の影響で福島県から伊那市に移住した果樹農家、佐藤浩信さんは、西箕輪の畑にぶどうの棚を作り、20日に苗を植えました。

この日は、生で食べる品種 シャインマスカットとクイーンルージュの苗、合わせて31本を植えました。

佐藤さんは、福島第一原発事故の風評被害により果物が売れなくなることを見越して、震災直後に伊那市に移住してきました。

西箕輪の畑で桃やリンゴ、柿を栽培していますが、おととしの台風19号で大きな被害を受けたことから、風害を受けにくいぶどう栽培に取り組むことを決めました。

新たに畑を借り35アールでぶどうを栽培します。

佐藤さんは、根を丁寧に土の上に伸ばし、苗を植えていました。

ぶどうは早ければ2年後には収穫できるということです。

-

アユの稚魚を放流

天竜川漁業協同組合はアユの友釣りの解禁を前に16日伊那市の天竜川などでアユの稚魚を放流しました。

稚魚は琵琶湖産で体長およそ8センチ、重さは8グラムほどです。

伊那市の水神橋近くなどでバケツやホースを使って450キロ分を放流しました。

アユの友釣りはエサとなる珪藻がある場所をほかのアユから守る習性を利用して釣るものです。

今年は梅雨に入る前に釣りが始められるように解禁日は例年より1週間ほど早い6月12日となっています。

天竜川漁業協同組合では今年度2,000キロ分およそ25万匹の放流を計画しています。

アユ釣りの遊漁料は年間券が8,800円、日釣り券が2,200円となっています。

アユの友釣りの解禁日は6月12日の午前6時を予定しています。

-

JA上伊那入組式

JA上伊那の新規採用職員入組式が31日、JA上伊那本所で行われました。

JA上伊那の新規採用職員は男性9人、女性8人の合わせて17人です。

式では、御子柴茂樹組合長から辞令が交付されました。

御子柴組合長は「聞く耳を持ち、先輩の行動を見習いながら自分のものにしスキルアップを図ってほしい」と挨拶しました。

新規採用職員を代表して下島和暁さんは「一日でも早く組合員のみなさんに信頼される職員になれるよう努力をし、地域貢献ができるよう精進していきたい」と誓いの言葉を述べました。

新規採用職員は31日まで1週間研修を受けていて4月1日から配属された部署での勤務が始まります。

-

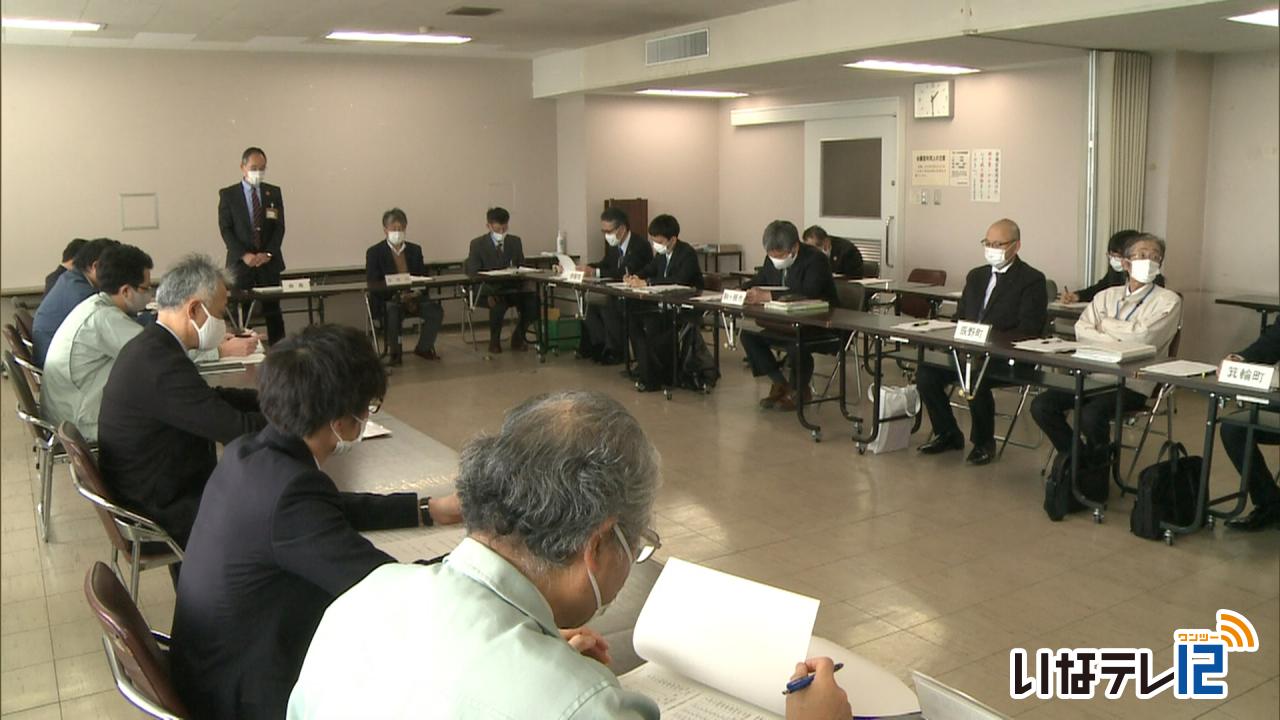

松くい虫被害 過去2番目の多さに

去年4月から12月までの上伊那地区の松くい虫被害の発生状況は、過去2番目に多いおよそ5,700立方メートルとなっています。

17日は、伊那市の伊那合同庁舎で上伊那地方松くい虫防除対策協議会が開かれ、今年度の被害状況などが報告されました。

去年12月までの被害量は上伊那全体で5,745立方メートルとなっていて、松くい虫被害が初めて確認された平成7年度以降、2番目に多い量となっています。

上伊那の8市町村のうち、伊那市、駒ヶ根市、飯島町、南箕輪村、中川村の5つの市町村の被害量が増加しています。

前の年と比べ増加の割合が最も大きいのは駒ヶ根市で570立方メートルから1,230立方メートルと2倍以上となっています。

放送エリア内では、伊那市が2,722立方メートル、箕輪町は350立方メートル、南箕輪村は1,180立方メートルでした。

対策協議会では、一昨年の夏の猛暑や、ここ数年の暖冬の影響により被害が増えたとみていて、今後も監視を強化し、早期発見、早期対策を進めていくとしています。

-

ストレス減で飼育 鶏肉販売

ストレスを減らした環境で家畜を飼育した鶏肉の販売が南箕輪村の信州大学農学部で3日から始まりました。

販売しているのは鶏の胸肉、もも肉、手羽元の3種類で、それぞれ2キロ入りです。

価格は、胸肉が1,500円、もも肉が2,000円、手羽元が1,300円です。

家畜のストレスを限りなく少なくし、快適な環境で飼育する事をアニマルウェルフェアと言います。

農学部では、去年の7月から、大学の敷地内に施設を作りアニマルウェルフェアの研究を進めています。

多くの農家では1平方メートルあたり16羽飼育しますが、農学部では11羽と密度を減らし、毎日2時間、明かりを消し睡眠環境を整えたという事です。

また、抗生物質は与えていません。

きょうは、農学部の直売所で、アニマルウェルフェアの研究をする竹田謙一准教授が、報道関係者に説明をしました。

竹田准教授は、「出荷までの日数が40日と一般的なものと比べ10日少なく、年間の回転数を増やす事で農家にとってもメリットがある取り組みだ」と話していました。

農学部では来年度もアニマルウェルフェアに取り組み、4回ほど鶏肉を出荷する予定だという事です。

-

福島の佐藤さん ブドウ栽培始動

東日本大震災からまもなく10年。震災直後に、福島県から伊那市に移住した果樹農家、佐藤浩信さんは、新たにぶどう栽培を始めるための準備を進めています。

伊那市西箕輪にある佐藤さんの畑です。

現在は、ぶどうの棚を作る作業を、三男の孝樹さんと進めていました。

佐藤さんは、ぶどうに着目し、福島と伊那で栽培を始めることにしました。

新たに畑を借り、伊那では35アールでぶどうを育てます。

育てるのはシャインマスカットとクイーンルージュという生食用の品種です。

佐藤さんは、台風19号で、りんごの木が倒れ、これまでにない被害を受けました。

そのことから風害に強いぶどう栽培に取り組むことに決めました。

ぶどうは、4月頃植えることになっていて、収穫できるのは3年後からだということです。

また、新たなチャレンジとしてワインぶどうの栽培方法を指導する学校の設立準備を進めていて、興味のある人の参加を呼びかけています。

232/(月)