-

集落営農組織代表者が意見交換

JA上伊那は地域農業振興を目的に集落営農組織ネットワーク代表者会議を11月26日伊那市のJA上伊那本所で開催しました。 代表者会議は、集落営農組織の法人化や地域農業の中心的な担い手づくりなど、持続可能な農業組織を作っていこうと開かれました。 会場には、上伊那の42ある組織の代表者や県の職員などおよそ100人が出席しました。 参加者からは、「何を作れば所得に繋がるかなど経営感覚を持つことは大切だが、経理や会計といった事務に不安がある」といった声や、「後継者不足により、貸出農地が年々増加してきている上に、若い世代になるほど農業の関心が薄れてきている」などの課題が出されていました。 JA上伊那では、今後集落営農組織を中心として地域の農業基盤を築き次世代の担い手作りをする環境を作っていきたいとしています。

-

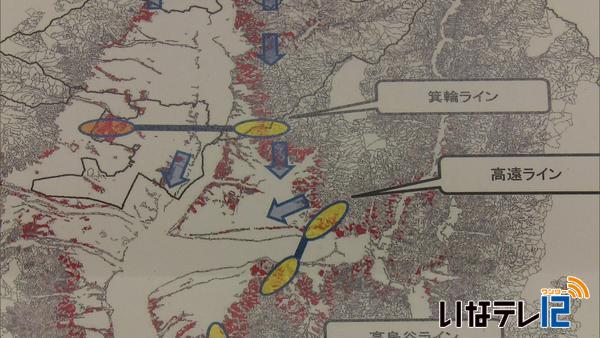

松くい虫対策に里山整備併用で効果的な展開へ

上伊那地方松くい虫防除対策協議会は、来年度からマツクイ虫被害対策と里山整備を組み合わせた取り組みをスタートさせます。 5日伊那合同庁舎で開かれた上伊那地方松くい虫防除対策協議会の会議で計画の素案が示されました。 上伊那地域では、被害の進行スピードが速く、これまでの伐倒駆除を中心とした対策では、抑止できなくなっているということです。 マツクイ虫被害は、標高900メートル以下で発生していて、上伊那地域では、里山と重なることから被害対策と森林整備を組み合わせ里山を再生させる効果的な展開をはかるとしています。 これまで点だった対策を面としてとらえ、被害にあう前に赤松を3割から5割伐採し、雇用も生み出しながら、ゆるやかに樹種転換もはかっていきます。 これから市町村や森林組合と調整を進め、今年度中に計画を策定し、来年度から取り組みをスタートさせたい考えです。 平成25年度の上伊那の被害は、4,582立方メートルで、前年度比119%でした。 26年度も被害量は、さらに増える見通しです。 箕輪町の三日町で被害が拡大していて、伊那市高遠町では、被害区域が東の方へ進んでいます。 県全体では、平成25年度は過去最多を更新し、鹿児島県に次いで全国2番目の被害量となっています。

-

大芝営農太陽光3回目審議も「不許可」

南箕輪村農業委員会は、大芝に計画されている営農型太陽光発電施設計画について、3回目の審議を行い、営農の継続性に不安があるなどとして今回も「不許可」としました。 事業を計画している神奈川の業者は、「不許可」の理由に納得できなければ損害賠償訴訟を起こすことも検討したいとしています。 4日は、南箕輪村農業委員会の総会が、村役場で開かれ、大芝高原で計画されている営農型太陽光発電施設計画について3回目の審議を行いました。 委員会には地権者であり、営農する3人と設置事業者も参加しました。 前回の計画から大きく変更した点は、作物として「朝鮮人参」を栽培するというものです。 計画全体面積は1万9千平方メートル余りで、9千平方メートルほどを活用して挑戦人参の栽培を行いたいとしています。 委員からは、「朝鮮人参は栽培が難しく、これまでに経験のない人ができるかどうか疑問。責任が伴うので許可は難しい」といった意見が出る一方、「農業をやりたいという3人を支援したい」との意見も出ていました。 採決の結果、反対12、賛成2で、「不許可」となりました。 これを受けて、事業を計画している業者では、「不許可」の理由が納得できなければ、許可をされていたら得られていただろう利益について、村農業委員会に損害賠償を求めることも視野に入れ、今後を検討するとしています。

-

アルストロメリア出荷本格化

出荷量全国一を誇る上伊那の冬の花アルストロメリアの出荷が本格化しています。 伊那市東春近の花卉農家・酒井弘道さん宅ではこの時期連日アルストロメリアの出荷作業に追われています。 アルストロメリアは南米原産で、上伊那では夏場が涼しく、冬場に晴天の日が多い事から1年間を通して栽培がおこなわれています。 国や県の調べによると全国一の出荷量を誇る上伊那は、全国で3割近いシェアを持ち、品質の良さからブランドとしても定着しているという事です。 上伊那ブランドの品質を守るひとつが出荷に使用する箱に隠されています。 長距離の移動後でも、鮮度を落とさず、すぐに店頭で販売できるよう肥料や消毒を溶かした液体に漬けて出荷します。 この液体が漏れないよう箱をたてた状態で出荷する事から「立て箱上伊那」システムと呼ばれ、略して「TKシステム」として10年前から定着しています。 また箱には、タヌキの絵が描かれていて「他の生産地を抜く」という思いが込められているという事です。 冬のこの時期は最盛期となり、一日あたり、およそ10万本が関東や関西、中京方面へと出荷されているということです。 アルストロメリアは、晴天が多くなるこれからがさらに花の色もよくなってくると言う事です

-

あぐりスクール 育てた米の一部を支援米として贈る

小学生が農業体験をする教室「あぐりスクール」は、育てた米の一部を支援米としてマリ共和国に贈ります。 24日は贈呈式がJA上伊那本所で行われ、代表の児童らが30キロ入りの米袋を御子柴茂樹組合長に手渡しました。 あぐりスクールは、JA上伊那が管内の小学3年生から6年生までを対象に開いている農業体験教室です。 4月から月に1回活動していて、今回送る米も9月に収穫したものの一部です。 児童を代表して安藤雅陽くんは「世界中の人たちが食料に困ることがなくなればうれしいです」と話していました。 JA上伊那では、12月10日に発送式を行い、マリ共和国には来年1月ごろ届けられるということです。

-

上伊那農政対策委員会集会 米価下落やTPP交渉の特別決議

JAや農業関係団体などでつくる上伊那農政対策委員会の集会が、25日伊那市のJA上伊那本所で開かれ、米価下落やTPP交渉などの課題について一丸となって取り組むとした特別決議が行われました。 集会には、JAや農業関係者などおよそ110人が出席しました。 決議文は、「今年の大幅な米価下落について、国は将来に渡ってわが国の主食である米の安定需給に責任をもって取り組むべきである。 また、TPP交渉は、わが国の「食」と「いのち」と「暮らし」に大きな影響を及ぼす問題で、地域一丸となって要求実現に向け力の限り声を上げていく」としています。 JA上伊那の御子柴茂樹組合長は、「上伊那から県や国に向けて農家の声を届けるための輪を広げたい」と話しました。 特別決議は、満場一致の拍手で承認されました。

-

農産物直売所にこりこで野沢菜祭

野沢菜漬けのシーズンを迎え、箕輪町の農産物直売所にこりこでは、野沢菜祭を22日と23日の2日間行っています。 特設テントの中には、町内の農家が生産した野沢菜が並んでいます。 1束5キロで、通常420円のところ、祭り期間中は400円で販売します。 野沢菜祭は、旬となるこの時期ににこりこが行っています。 去年は不作のため2年ぶりの開催です。 今年は豊作で出来も良いということです。 祭りではにこりこの職員による浅漬け講習会も開かれました。 容器の中に野沢菜やニンジン、ショウガを入れ、調味料を加えます。 職員は、「調味料を煮立させて、熱いうちに野菜に振りかけるのがコツ」と説明していました。 野沢菜祭は、22日も朝8時30分から農産物直売所にこりこで行われます。

-

伊那税務署長表彰

税の申告と納税に関して功績が顕著だった人を顕彰する税務署長納税表彰が13日にあり、受彰した5人に賞状が手渡されました。 今回受彰したのは、伊那地区納税貯蓄組合連合会の会計監事北村十九一さん、上伊那青色申告会連合会理事の小松康佐さん、伊那小売酒販組合の元副理事長、河野武さんら5人です。 また、租税教育推進校として上伊那農業高校に感謝状がおくられました。 中学生の税についての作文で春富中3年の若林李沙さんと東部中1年の伊東凌雅くんが伊那税務署長賞を受賞しました。 税に関する高校生の作文では、伊那西高校2年の上嶋紗彩さんと小林華歩さんが伊那税務署長賞を受賞しました。 三浦哲雄伊那税務署長は、「税務行政に対する理解と信頼を得ていくために今後とも協力をお願いします」と式辞を述べました。

-

鳥インフル想定し演習

高病原性鳥インフルエンザのまん延防止策を早期に講じるため、上伊那地方事務所と伊那家畜保健衛生所は、防疫演習を14日行いました。 雨水を利用した車両の消毒の実演です。 塩素系消毒薬をしみこませたマットの上を車両が通過することでタイヤの消毒をします。 さらに消毒時間を長くするのと拡散させるため、発砲補助剤を消毒薬に混ぜて車両を消毒します。 この方法により、より確実な殺菌効果が得られるということです。 上伊那地域家畜伝染病防疫演習は、鳥インフルエンザの発生を想定し、関係機関が対応を確認する訓練で、獣医師やJA、市町村担当者など40人が参加しました。 飯島町のあいがも農場で鳥インフルエンザが発生したとの想定で、影響がある下伊那地域とも連携しました。 演習では、防護服を装着し、鶏の採血をする訓練や、炭酸ガスで殺処分する実技演習も行われました。 上伊那地方事務所農政課では、初動3日間で1,500羽を殺処分する場合、260人の人員が必要と試算しています。 上伊那地域では、採卵用の鶏を中心に100戸で20万羽が飼育されています。 国内では、島根県で3日に採取したコハクチョウの糞便から鳥インフルエンザウイルスが検出されています。

-

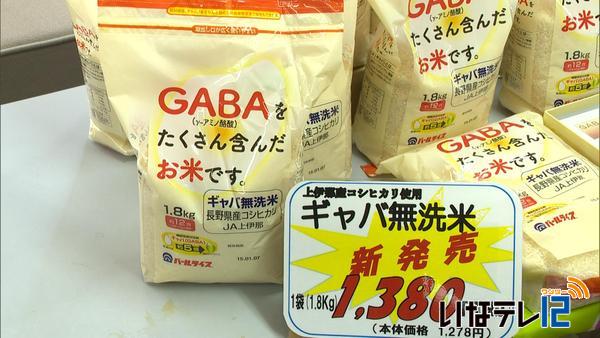

GABA米でおいしく健康に

JA上伊那は、米に含まれるアミノ酸の一種ギャバを生かすように加工したGABA米と呼ばれる白米の販売を、今日から、Aコープなどで始めました。 1つのJAが単独で販売するのは、全国でも初となります。 NGABA米の販売は、JA上伊那まつりに合わせて始まりました。 JA上伊那では、農作物の6次産業化の一環として、県内でも有数の収穫量を誇る上伊那産のコシヒカリの付加価値を高めようと今年度、加工施設を持つ会社と提携しGABA米の製造に取り組んできました。 GABA米は、米に含まれるアミノ酸の一種ギャバを生かすように加工したものです。 ギャバは、血圧の抑制やストレス緩和などの効能があるとされています。 味は白米とほぼ同じですが、含まれるギャバは5倍ほどになるということです。 GABA米は、上伊那管内のA・コープや直売所などで1袋1.8キロ入り1,380円で販売されています。 JA上伊那では、今後の動向を見極め将来的には農協として会社を設立し、加工・販売を行っていきたいとしています。

-

伝統野菜羽広菜カブの収穫

7日は立冬。 漬物シーズンもこれからが本番です。 伊那市西箕輪羽広地区では、古くから栽培されている羽広菜の収穫が始まっています。 西村勇一さんの畑でも羽広菜の収穫が始まっています。 3・4年前から本格的に出荷を始めました。 主にJA上伊那のファーマーズあじーなやみはらしファームのとれたて市場に出しています。 羽広菜は、羽広地区で古くから栽培されている漬け菜です。 30年ほど前は、羽広地区のほとんどの家で栽培されていて、各家庭の味として親しまれていたということです。 カブの肉質がやわらかく、かす漬けや浅漬けにして食べます。 2007年には、県が信州の伝統野菜に認定しています。 西村さんによりますと、カブはもちろんのこと、葉の部分も野沢菜よりもやわらかく味も良いということです。 羽広菜は、他の地域で栽培しても本来の味にならないということで、西村さんは、羽広の気候が影響していると話します。 さらに面白いのは、栽培する家ごとにカブの形が違う点です。 長い年月の間に大根などの他の野菜と交配が進んだためとみられています。 そんな羽広菜を見直す機会にしようと、羽広区は、30日に初めての羽広菜カブサミットを羽広公民館で開きます。 地域ではあたり前となっている羽広カブの良さを再認識して、品質の向上につなげようというもので、羽広の畑で収穫されたカブを集めてその形を楽しみます。 羽広菜は9月初旬に種をまき、11月に入ってから収穫が始まり、12月初旬まで続きます。

-

福島の佐藤さん あんぽ柿の加工場を建設

東日本大震災の影響で、福島県から伊那市に移住した、果樹農家佐藤浩信さんは、福島で手がけていた干し柿・あんぽ柿を、伊那でも生産しようと工場を建設しています。 工場は、伊那市西箕輪の佐藤さんの自宅の横に建設されています。今年9月から建設をはじめ、12月に完成予定です。 今回の工場建設には、被災地復興予算を財源とする国の融資制度を活用しています。 佐藤さんによると、福島県外の事業で、融資制度を利用したのは今回が初めてだということです。 建物の1階で柿の皮をむき、2階で干します。2階には、4方向にブラインドを取り付けていて、風を調節しながら柿を乾燥させるということです。 加工の工程で硫黄を使うため、建築には鉄筋が使えず、木造となっています。 多い時には10トンの柿を干す重量に耐えられるよう、梁や柱は太くしてあります。柿を運ぶためのエレベーターも設置される予定です。 佐藤さんが福島県伊達市で営んできた伊達水蜜園では、あんぽ柿を主力商品のひとつとしていて、震災前までは、ギフト用の最高級品として、8個5千円で販売していました。 伊那に移り住んでから、冬場は干し柿の試作を重ね、納得のいく商品ができる可能性を感じ、工場建設に踏み出しました。 あんぽ柿づくりは、来年の秋から始める予定で、再来年には市場に流通させたいとしています。

-

松くい虫被害防止へ 炭で土壌改良

南箕輪村は、松くい虫対策の新たな取り組みとして炭を活用した土壌改良の実験を行います。 5日は神子柴区の区有林で区民や村の職員13人が作業を行いました。 樹木医の吉見次郎さんの指導のもと、参加した人達は根を掘り起しそこに炭と赤土をかけ再び土をかけていました。 最近は、山に手が入らず落ち葉などが放置され土が肥えてしまい、マツ自体が弱って松くい虫被害にあいやすくなっているという事です。 土壌改良により、マツの周辺の土を痩せさせ生育に好ましい本来の環境に戻す事を目的にしています。 マツ自体の生命力が高くなれば、松くい虫被害の原因となるマツノザイセンチュウが樹木に入りこんでも樹液で防御できるという事です。 作業したこの周辺でも、松くい虫被害が発生していて、被害にあったアカマツには黄色のテープがつけられています。 村では、今回10本のアカマツに土壌改良を行いました。 今後は、その10本と対策を行わなかった物とを比較しながら有効性を検証していく考えです。

-

幻のりんご 「あいかの香り」収穫

長野県の農家が開発した、幻のりんごと呼ばれる、「あいかの香り」の収穫作業が5日、行われました。 この日は、箕輪町木下にある信州のりんご与古美(よこみ)代表の伊藤剛史さんの30アールの畑で収穫が行われました。 伊藤さんは伊那市高遠町と箕輪町でりんごを栽培しています。 りんごは15年前に、父親の伊藤三明さんが植えたもので、3年後に実を付けました。 「あいかの香り」は、長野県内でも、栽培している農家が少ないことから、市場になかなか出回ることがなく「幻のりんご」と呼ばれています。 このりんごはフジと違う品種をかけあわせたものですが、それが何かわからず、苗木の確保が難しいということです。 蜜が霜降り状に入り甘味が強く、大玉で、日持ちも良いのが特徴です。 「あいかの香り」は、フジやツガルに比べ、育てやすく商品化率も高いということです。 伊藤さんは、市場に出回るシナノスイートとフジの切り替え時期で商品が薄くなる時に収穫できることから、今後増やしていきたいと話していました。 幻のりんご「あいかの香り」は、贈答用が主ですが、一部ファーマーズあじ~なでも販売しています。 収穫作業は、11月下旬まで続くということです。

-

水と緑と笑顔を守る農産物フェア

環境に配慮した農法で作られた農作物を集めた「水と緑と笑顔を守る農産物フェア」があすまで伊那市のベルシャイン伊那店で行われています。 会場には上伊那を中心に14の農家が生産した野菜や米などが並んでいます。 農産物は全て環境へ配慮した農法で作られたものです。 有機肥料を使った土づくりなどに取り組む「エコファーマー」の認定や、化学肥料や化学合成農薬を半分以上減らして育てた「信州の環境にやさしい農産物認証制度」の認定を県から受けた商品などが並びました。 このフェアは、「環境にやさしい農業実践直売所育成事業」に取り組んでいる長野県と産直新聞社が、ベルシャイン伊那店に呼びかけ行われました。 水と緑と笑顔を守る農産物フェアは3日までベルシャイン伊那店1階時計台広場で開かれています。

-

木質バイオマスの利活用考える

薪や木質ペレットなどの利活用について考える伊那谷木質バイオマスシンポジウムが1日伊那市役所で開かれました。 木質バイオマスは、薪や木質ペレットなどの木を活用した資源で、ストーブやボイラーなどの燃料として使われます。 シンポジウムでは、NHK報道局報道番組センターの井上恭介さんが「里山資本主義のススメ」と題して講演しました。 シンポジウムは、木質バイオマスについて考えようと伊那商工会議所や上伊那森林組合などが初めて行いました。 井上さんは、「地域の木質バイオマスを使うことで、これまで外から買っていた燃料のためのお金が地域で循環する」などと、 メリットなどについて話していました。 白鳥孝市長は、伊那市の取り組みについて紹介し、今後については「農家はいい作物を作っても収入が燃料費で消えていく。効率の良い農業施設用のボイラー開発を期待する」と話していました。

-

信州大学農学部 低農薬米販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で育てた「低農薬米」の販売が、28日から生産品販売所で始まりました。 信州大学農学部では、毎年食料生産科学科の2・3年生が、実習で田植えから収穫まで行っています。 今年は、2.5ヘクタールの田んぼから14トンの米を収穫しました。 信大の米は、手押し式の除草機を使うなど無農薬に近い「低農薬」にこだわっているということです。 農学部では、安心安全な米を多くの人に味わってもらいたいと話しています。 品種はコシヒカリで、5キロ2,000円からとなっています。

-

簡単シカ肉・雑穀料理教室

産学官が連携し農業を基本とした新たな産業づくりを目指す伊那谷アグリイノベーション推進機構は、シカ肉と雑穀アマランサスの料理教室を、24日伊那市のいなっせで開きました。 教室には、上伊那を中心に28人が参加しました。 シカ肉料理の講師を務めたのは、伊那市長谷のざんざ亭でシカ肉料理を提供している長谷部 晃さんです。 24日は、シカロースユッケ風冷奴と、シカ肉の肉じゃがを作りました。 この教室は、産学官が連携し産業としての新たな農業の可能性を探る伊那谷アグリイノベーションが開きました。 シカ肉料理教室のほかに、雑穀アマランサスを使った餃子づくりも行われました。 シカ肉料理教室には、調理師や主婦などもいて、メモを取りながら話を聞いていました。 シカ肉は、低温で火を通すと柔らかく仕上がるということで、この日は、炊飯器の保温機能で調理を行っていました。 伊那谷アグリイノベーション推進機構では、簡単な調理法で一般でも消費しやすくすることで、地域食材の活用の幅を広げていきたいとしています。

-

南小1年生 どんぐり拾い

南箕輪村の南箕輪小学校の1年生は、24日、大芝高原のみんなの森で、どんぐりを拾いました。 この日は、南箕輪小の1年生およそ160人が、みんなの森で、クヌギやコナラのどんぐりを拾いました。 これは、南箕輪村が大芝高原の一部を赤松林から樹種転換するために、広葉樹を育てようと行っているもので今年で3年目です。 子どもたちは、落ち葉を払ってはどんぐりを探して、袋に入れていました。 南みのわ親林自然保護の会のメンバーも参加し、子どもたちにアドバイスを送っていました。 拾ったどんぐりは信州大学農学部で苗として育てられます。

-

上伊那の農産物を商工関係者にPR

上伊那の農産物を食品や観光関係者にPRし連携を深めていこうというイベントが22日、伊那市の伊那商工会館で開かれました。 この上伊那農商工マッチング交流会は、上伊那地域の農畜産物を食品関連企業や観光事業者にPRし新たな連携作りのきっかけにしてもらおうと、今回初めて開かれました。 農家や加工品の販売を行う事業者24社が出展し、農畜産物をアピールしていました。 このうち、箕輪町でトマト栽培をしている農家は、トマトをブドウ棚のように育てる事で、光合成を促進させ、栄養価の高いトマトが出来る事を紹介していました。 伊那市で味噌作りをしている女性グループは、無添加で安心安全な物を作るよう心掛けている事を紹介していました。 会場ではこの他に、食品を製造する機械の展示コーナーも設けられていました。 主催者のまとめによりますと、交流会には、およそ200人が来場したということです。

-

DLD薪の配達で農林水産大臣賞

伊那市で薪ストーブの販売や施工などを手掛ける株式会社DLDは、ストーブ用の薪の宅配システム構築により森林整備に繋がった点などが評価され農林水産大臣賞を受賞します。 DLDが大臣賞を受賞するのは第16回グリーン購入大賞です。 全国の企業や行政で組織するグリーン購入ネットワークが、環境に配慮した製品やサービスの普及拡大に取り組む団体を毎年表彰しています。 今年度は全国から33件の応募があり、書類とプレゼンテーションによる審査が行われました。 DLDは、薪の宅配システムの構築により、森林整備の促進や雇用創出につながった点が評価され、中小企業部門で最高賞の農林水産大臣賞を受賞します。 薪の宅配は、契約した家庭を回り、必要な分だけ補給するサービスで、利用者は、過入金と基本料金、使った分の薪の料金を支払います。 DLDでは、安定的な木材の確保が必要となり、山に放置されている針葉樹の間伐材を薪として利用できる事を実証しました。 これにより森林整備の促進や新たな雇用創出にもつながった点が評価されました。 宅配は、2007年から始め、現在は県内の他、山梨や愛知、宮城などでも行われ、およそ1200戸が契約をしているという事です。 表彰は12月に東京で行われる予定です。

-

村オリジナルカレー開発 試作品を販売

村の農業振興と活性化に取り組む南箕輪村6次産業化検討ワーキングチームは、村の野菜を使ったオリジナルのカレーを開発しました。 その名も「学校給食カレー」。 1パック400円で100食限定で販売されました。 南箕輪小学校では20年間にわたりスパイスから手作りでルーを作っていて、そのカレーを基に開発しました。 18日は、大芝高原で農産物フェアが開かれ、オリジナルカレーの試食と販売が行われました。 子育て世代を対象に行ったアンケートで「子どもに村の野菜を食べてほしい」という親の意見が多かったことから、ワーキングチームでは、気軽に食べられる加工食品に着目し開発を進めてきました。 カレーには、村内で取れたジャガイモやタマネギが使われている他、旬の野菜がトッピングされていました。 ワーキングチームでは、この日寄せられた意見を参考に商品化に向けた取り組みを進めていきたいと話していました。

-

入笠牧場 牛が下牧

伊那市高遠町の入笠牧場で、ひと夏を過ごした牛たちが、それぞれの農家のもとへ17日帰っていきました。 今シーズンは、上下伊那19頭の牛が6月から標高1,500メートルの入笠牧場で過ごしました。 牛の放牧は、体調管理と農家の労働力の軽減などを目的に毎年JA上伊那が行っています。 17日は、体重測定や血液検査などを行い、それぞれの農家のもとへ帰っていきました。 体重は平均で50キロ増えたということです。 種牛がいないため以前より頭数が少なく、牧草は豊富にあり、牛たちは、よく食べ、運動をして引き締まった体になっているということです。 写真提供:JA上伊那

-

50年先見据えた森林のあり方検討へ

50年先を見据えた伊那市の森林の将来像や市民との関わり方などを検討する伊那市50年の森林(もり)ビジョン策定委員会が15日発足しました。 委員会では2016年3月までにビジョン策定を行い公表する予定です。 15日は、白鳥孝伊那市長が有識者や森林関係者など17人を委員に委嘱し、ビジョン策定について諮問しました。 委員会では、現在の森林の現状を把握すると共に、2015年度から50年間の山や森のあり方や市民との関わり方について検討を行います。 伊那市によりますと、伊那市の森林の面積は市全体の82%にあたる5万5千ヘクタールだということです。 近年では、木材の価格下落による森林の放置や、松くい虫被害、有害鳥獣による食害などが問題となっています。一方、ペレットや薪の利用促進や、防災の観点から森林整備の必要性がみなおされています。 委員からは、「落葉松などを伐採した後、土砂災害が起きないようどう守っていくか考える必要がある」「山への関心が年々薄くなっている。人と山を結びつける指導者の養成が必要」などの意見が出されていました。 白鳥市長は「山の持つ多面的な機能を見直し、健全な山づくりを伊那から発信していきたい」と話していました。 委員会は来年度までに5回開かれ、次回は課題の洗い出しと検討が行われる事になっています。

-

4種類のりんごを食べ比べるイベント

この時期に収穫される4種類のりんごを食べ比べるイベントが、11日、南箕輪村田畑で行われました。 イベントには、村内の3家族11人が参加しました。 「農」と「食」を体験することで村の農業について知ってもらおうと、地元農産物の加工品販売を目指す6次産業化検討ワーキングチームの農業体験部会が企画しました。 参加者は、紅玉、ジョナゴールド、秋映、シナノスイートの4種類のりんごを食べ比べ、感想を言い合っていました。 1番人気は風味がよく糖度の高い「シナノスイート」でしたが、昔ながらの酸味を好む人もいました。 参加者らはこの後、気に入ったりんごの収穫を体験し、お土産に持ち帰っていました。

-

御嶽はくさい JA上伊那販売支援

先月の御嶽山の噴火で灰が降った事により被害を受けた木曽地域のブランド農産物「御嶽はくさい」。南箕輪村のファーマーズあじーなでは、支援の一環として今月から御嶽はくさいの販売を行っています。 あじーなの店頭の一画にはJA木曽から仕入れた御嶽はくさいが並んでいます。 JA上伊那では、生産農家の助けになればと今月3日からあじーなでの販売を始めました。 これまでに、約250箱、1500玉の白菜を仕入れました。 御嶽はくさいは木曽の開田高原など標高1300メートル付近で栽培されています。 主には首都圏や関西地域に出荷していて、等級が高い物は一玉1,000円以上で取引されているという事です。 先月27日の御嶽山の噴火により、およそ18ヘクタールの畑に灰が降り被害を受けました。 風評被害が心配される中、現在は一玉毎洗い灰が付いた葉を取り除き、一玉300円で販売しています。 JA上伊那では無くなり次第仕入れ、販売を行っていくとしています。

-

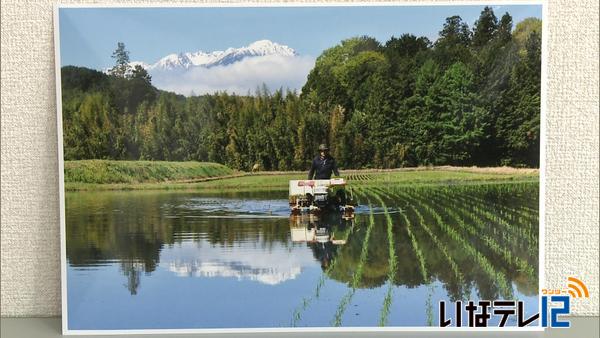

JAフォトコン 入賞者決まる

JA上伊那が農のある暮らしをテーマに募集したフォトコンテストで、伊那市富県貝沼の小林兼久さんの作品が最優秀賞のJA上伊那組合長賞に選ばれました。 小林さんの作品です。 タイトルは、「透き通る田園」。 最優秀賞のJA上伊那組合長賞に選ばれました。 JA上伊那は、合併した時からフォトコンテストを開催していて今年で19回目になります。 今年は、26人から55の作品が集まりました。 3日に審査が行われ、11点の入賞作品が決まりました。 入賞作品は、広報誌る~らるの表紙として順次使用されます。 またすべての応募作品は、11月のJA上伊那まつりで展示されることになっています。

-

伊那市でヤマブドウの収穫始まる

伊那市と信大農学部が連携し開発したやまぶどうワイン「山紫」。原料となるヤマブドウの収穫が、2日から始まりました。 伊那市西春近の圃場です。 ここでヤマブドウの栽培を始めて5年目の城倉友幸さんは、今年、200キロの収穫を見込んでいます。 やまぶどうワイン「山紫」は、伊那市と信大農学部が連携して7年の歳月をかけて開発しました。 今年は295本を生産し、6月から試験販売を開始しました。 現在、伊那市内では西春近、手良、小沢の3戸の農家がヤマブドウの栽培を行っています。 栽培農家の一人、城倉さんは、信大農学部の附属農場で技術員としてヤマブドウを栽培した経験を活かし、4年前から自宅の圃場で栽培を始めました。 今年は、日照不足が心配されましたが、9月の好天で、房も大きく成長し糖度も高いということです。 収穫したヤマブドウは伊那市美篶の伊那ワイン工房に持ち込まれ醸造されます。 伊那市によりますと、市全体で650キロの収穫を見込んでいて、来年は520本の販売を計画しているという事です。

-

県食と農業農村振興計画審議会上伊那部会 計画見直し素案了承

長野県食と農業農村振興計画審議会の上伊那地区部会が9月30日、伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 審議会では、県からの農産物等の輸出額を平成29年度までに5億円とする目標値が示され了承されました。 長野県食と農業農村振興計画は、農業の継続的な発展を目指し、平成25年度から5か年計画で策定されたものです。 この日の部会では、計画の見直しの素案について審議しました。 素案では、平成25年度で1億2千万円だった県からの農産物等の輸出額を、平成29年度までに4倍の5億円とする目標値が新たに示されました。 素案では、りんごの輸出量を平成25年度の72トン1,300万円から720トン1億3,000万円と10倍に、6次産業化で加工した食品を500万円から5,000万円と10倍にするなどとしています。 審議会では、6次産業化により開発された加工食品の輸出を拡大するため、現地の嗜好に合った商品開発を支援する考えです。 この日了承された素案は、11月上旬に開かれる県の審議会に諮られ、決定する予定です。

-

信州大学農学部 AFC祭

南箕輪村の信州大学農学部でアルプス圏フィールド科学教育センター主催のAFC祭が23日に行われ、親子連れなどでにぎわいました。 AFC祭は、毎年この時期に行われていて、今年で13回目です。 会場には、様々なブースが設けられ、参加者が表札づくりやまき割り体験などに挑戦していました。 これは、キャンパスの付属農場や演習林を解放し。近隣住民に楽しんでもらおうとおこなわれています。 去年からは、信大農学部と協定を締結している近隣市町村もブースを出展していて、祭りを盛り上げています。 農場の動物たちの柵も解放され、子どもたちが羊などと触れ合っていました。 信州大学によるとこの日は、県内外から3100人ほどが農場に訪れたということで来場者も、年々増加しているということです。

262/(木)