-

豪雨による土砂撤去進まず、宮田養魚場が早期対応を要望

7月の集中豪雨で、大量の稚魚が流出する被害が出た宮田村新田区の天竜川漁協宮田養魚場だが、場内脇を流れる桐の木沢の土砂の撤去が進まず頭を悩ませている。業務や流域の安全上の観点から、早期の撤去を村や県に要望。被災後の対応責任の所在の難しさを伺わせているが、村は「今回の部分は災害復旧にあわせて撤去していきたい」としている。

養魚場を横切って流れる桐の木沢だが、豪雨で氾濫。場内最東部にあったいけすが浸水し、稚魚3万匹が流出した。

いけすの周囲は今も泥が堆積し、通常少ない水量もひかない状態。

桐の木沢は一時的にバイパスを作って仮復旧させているが、その一部は下流の山林にも流れ出している。

同養魚場は「土砂が残っている以上、雨が降ったら再び増水する可能性もある。我々の魚を守るだけでなく、全体のこととして村に早く対応してほしい」と求める。

村は今後災害査定を受けて、桐の木沢全体の復旧とあわせて土砂を撤去する予定。 -

林業大学校を卒業後、長野県産のカラマツなどを製材にする民間企業で働く

中川村 飯島克也さん(23)

駒ヶ根市 柏原克好さん(22)

木曽町の長野県林業大学校で2年間を共に学び、カラマツ、アカマツといった県産材や国産材を製材する今の職場に就職した。「外材はまず、見た目が味気ない。ある程度の強度はあるが、国産材に比べるとやっぱり弱い」「気候風土に合った木ならいいけど、やっぱり日本で育った木は日本で、長野県で育った木は長野県で使うのが一番いい」と口々に話す。

チェーンソーやコンパスは学校でも扱っていたが、木材加工用の機械など扱ったこともなく、技術面は一から学び直した。「学校の作業は原木を見ることが中心だったから、最初は材を見てもその木の種類は分からなかった。でも今は、それが分かる。カラマツのように硬めの木は細かく、アカマツのように柔らかな木は粗めに仕上げるんです」と柏原さん。

◇ ◇

林業大学校での2年間は、間伐・除伐の方法から、木の種類、育て方まで、山林整備に必要なあらゆる知識と技術を学んだ。講義の3分の1は実習。1日があっという間に過ぎ、林内での作業に心も和んだ。「部屋の中の講義より向いていたんだと思います」と口をそろえる。

就職してからの生活は一変した。木を加工する側になり、山へ行くことはなくなった。「製品」をつくる作業は単調で、嫌気を感じることもあった。

反面、嬉しかったこともある。納品を済ませたはずの職人さんが、納品後も度々材を買い足しにくることがあった。不思議に思い「寸法を間違えたんですか」と尋ねると、自分たちの製材した材を見た別の客が「自分のところでも同じ材を使ってほしい」と次々に依頼してきたのだという。

本当に自分たちの材は実際の現場で使われているんだ竏秩Bそう実感し、多くの人が認めてくれたことが嬉しかった。

◇ ◇ -

大芝水耕栽培のアールスメロン出荷始まる

南箕輪村の大芝水耕生産組合(武村淳一組合長)が栽培するアールスメロン「雅」などの出荷が10日、始まった。

メロンは大玉の「雅」の春秋系と、小玉だが糖度の高い「和香夏」の2品種。糖度は15縲・6度あり、「去年並かそれ以上に甘いメロンができている」という。

今年は長梅雨など天候を心配したが、定植時に早めに苗を起こしたことや、収穫前に天気が回復し糖度が上がったことなどから、いい状態で生育。出荷は少し遅れたが、盆前の贈答などの需要に間に合ったという。

ハウス4棟で栽培。盆前に1千玉、盆開けから8月末まで4千玉を順次出荷する予定。主に名古屋など中京方面で、地元ではJAの直売所に並ぶ。ハウスでの直売もある。贈答用は2玉3千円。1玉売りは約1千円から。

武村組合長は、「玉伸びもよく、ネットもきれいに入って、糖度も上がっている。ぜひ召し上がってみてください」と話している。 -

信州“おかえりなさい”キャンペーンを開催

県は11日から、県内で農業を始めることを考える人に向けた「サマー就農相談」と、県内へ移住を考える人に向けた「田舎暮らし相談」を開催する。

キャンペーン活動には農政部職員約700人が参加。地元農家を訪ね、活動をPRする。帰省のピークとなる12日には、伊那市の伊那バスターミナルなどでPRうちわの配布を予定している。

お盆期間を利用した「サマー就農相談」は、14日縲・6日に開催。上伊那の相談場所は伊那市の県伊那合同庁舎会議室で午前9時縲恁゚後5時。

また、「ナイター相談会」は9月4日縲・月10日に同じ場所であり、午前時縲恁゚後8時。

問い合わせは上伊那農業改良普及センター(TEL76・6842)西沢さんへ。

また県では、田舎暮らし希望者に向けた相談窓口を5月1日より県庁5階農政部農業政策チーム内に常時開設している。

問い合わせは田舎暮らし案内人の飯島和久さん(TEL026・233・1794)へ。 -

きょう10日発売、山ぶどうワイン「紫輝・樽熟成2005」、ソムリエも好評価

宮田村の特産品山ぶどうワイン「紫輝」の05年産樽熟成タイプが10日、村内をはじめ上伊那各地の酒販店で発売を開始する。日本ソムリエ協会常務理事の高野豊さん(長野市)は先日開いた完成発表会で「完成度は高い」と好評価。さらに上を目指すためのアドバイスも行い、生産関係者は意欲を高めた。

「マスターソムリエ」の称号も持つ国内屈指の専門家である高野さん。以前から山ぶどうとカベルネ・ソービニヨンをを交配した「ヤマソービニヨン」を原料とする宮田村のワインの良さに着目し、随所に協力している。

この日も村内14戸の栽培農家、醸造販売元の本坊酒造、村、農協の関係者を前にして「他のヤマソービニヨンも飲んだが、宮田より美味しいものはない」と太鼓判。

「国内で一番栽培に適している。もっと上のランクを目指せる」とエールを送った。

そのうえで、生産者だけが頑張るのではなく、文化としてワインをとらえ、地域に広める研究が必要と指摘。

農家の生産体力などで差別化し、量産から高級まで商品を価格帯でランク分けすることも、活性化していくには重要と説明した。

「紫輝」「駒ケ原」のブランド名で販売する宮田村のワインは近年、県内外の料理人も注目。有名ホテルで取り扱われるなど、知名度をあげている。

樽熟成「紫輝」は891本の限定生産で、720ミリリットル1本2633円(税込み)。問い合わせは本坊酒造85・4633へ。 -

えごま学校が除草作業

エゴマの栽培を通して遊休農地解消とエゴマ普及に取り組む南箕輪村の「えごま学校」(唐澤俊男代表)が8日、伊那市西箕輪と南箕輪村田畑のエゴマ畑で、除草と土寄せ作業をした。

活動は3年目。会員には出資金3千円に対して収穫したエゴマ1キロを配当し、栽培作業に参加した人には、その分多くのエゴマを分配する。栽培は近隣の遊休農地約25アールで、約2500キロの収穫を見込んでいる。学校給食への提供もしている。

エゴマは、年間作業日数を4、5日程度に抑えられる手間のかからない作物だが、草取り作業が課題。唐澤代表は「手がかからなくなれば、規模拡大も考えたい」と話す。

これまで収穫も手作業だったが、今年はコンバインの導入を予定し、一部は子どもたちに収穫体験を楽しんでもらおうと考えている。また、会員を対象としてエゴマ料理の講習会もする。

えごま学校に関する問い合わせは嘉久壱農園(TEL78・8415)唐澤さんへ。 -

富県グリーンツーリズムの山林オーナー、マツタケ講習会

富県グリーンツーリズム山林オーナー専門部(藤原儀兵衛委員長)は5日、山林オーナー講習会を伊那市のJA富県支所で開いた。オーナー22人が参加し、マツタケを多数発生させるための山林整備方法と今年のマツタケ作柄予想を学んだ=写真。

県環境森林チームの古川仁主任は、マツタケの生育条件や、そのために必要な森林整備について伝授。マツタケの菌糸体と土壌の混合物からできる“シロ”がある場所はマツタケのできる可能性が高くなるため、シロが好む有機質の少ない土壌を整えることが重要であることを示した。

また、藤原儀兵衛さんは今年の作柄を予測。過去に豊作だった年に起きたいくつかの自然現象が発生しており、「異常気象の影響で9月に残暑のぶり返しなどがなければ、今年は豊作になる」と語った。

山林オーナー制度は03年から始めた取り組みで、現在は上伊那を中心に、72人が登録している。取り組みを通して山林の整備も充実してきているという。 -

Aコープ宮田店増床起工

上伊那農協が宮田村で営業しているAコープ宮田店は7日、増床工事の起工式と安全祈願祭を開いた。11月中旬に現在よりも1・7倍ほど広い売場面積が完成。同農協直営店舗としては伊那中央店、駒ケ根店に次ぐ規模となる。

式には関係者や清水靖夫村長ら来賓70人が出席。宮下勝義組合長は「地域の皆様にとって、さらに利用しやすい店舗にしていく」とあいさつした。

増床により店舗面積は165坪から285坪に拡大。直売コーナーの充実で地産地消の推進を図るほか、あらゆる品目で多彩な商品展開を行う。

既に一部の工事は始まっているが、現店舗で通常通り営業を継続。10月下旬から直売コーナーを除いて3週間ほど休業し、11月中旬にリニューアルオープンする。 -

宮田のワインとしてブランド確立を

将来見すえてステップアップ宮田村の特産品山ぶどうワインだが、山ぶどう交配種のヤマソービニヨンを原料としていることから、今後はワイン銘柄名の「紫輝」「駒ケ原」を強く打ち出し、宮田のワインとしてブランドを確立、販売戦略に乗せていこうと検討を進めている。

ヤマソービニヨンは、山ぶどうとカベルネ・ソービニヨンを交配した品種。100%純然の山ぶどうではない。

表示や呼称の厳格化を求める動きが強くなっていることもあり、村や農協、生産者などでつくる「山ぶどうの里づくり推進会議」は、今年初めから対応を検討してきた。

4日開いた同会議で、事務局の村産業建設課は「ラベルの一部変更なども含め、ブランド名をもっと浸透させる検討を進めていきたい」と提案。異論などはなかった。

関係者は「山ぶどうはインパクトある呼称だと感じるが、宮田のワインとしてさらに確立していければ」と話していた。

会議では、昨年並の25トンから30トンに及ぶとする本年度の収量予測も報告。

販路を拡大していくために農協、さらにリンゴオーナーなどで協力関係にある名古屋勤労市民生協などへ、積極的に働きかけていくことも計画した。 -

山ぶどうワイン05年産樽熟成「紫輝」完成

温度管理の徹底で、より芳醇なワインに

宮田村の特産品山ぶどうワイン「紫輝」の05年産樽熟成タイプの完成発表会が4日、醸造する村内の本坊酒造信州工場で開かれた。今季は貯蔵庫の整備により温度管理も徹底。例年以上に熟成が進み、山ぶどうの芳醇な風味に、樽の香りが絶妙にブレンドされた。10日から村内をはじめ、上伊那各地の酒販店で891本を限定発売する。

昨年秋に収獲した山ぶどう。仕込んだ原酒の中から特に濃厚なものを厳選し、半年余りに渡ってオーク樽に寝かせた。

同工場内に新設した貯蔵庫により、15度から17度の一定温度で管理。ぶどうの風味を損なわない形で、熟成したワインに仕上げた。

「冬には氷点下まで気温が下がる常温管理に比べ、熟成の進み具合は段違い。樽の香りとマイルドな酸味を楽しんでもらえるはず」と藤野公宏工場長は説明する。

発表会は村内14戸の栽培農家、村、農協など関係者40人が出席。村内や駒ケ根市の飲食店組合などにも参加を呼びかけて開いた。

全員で試飲したが栽培組合長の春日伊平さんは「熟成感が良く出ている」と、納得の表情を浮かべた。

来年明けには、さらに寝かせた樽熟成も発売予定。ヌーボータイプ、熟成、甘口とさらに商品の幅も広がりを見せている。

樽熟成「紫輝」は720ミリリットル1本2633円(税込み)。問い合わせは本坊酒造85・4633まで。 -

箕輪町

7月豪雨の農作物被害まとめ

被害総額569万円箕輪町は、7月の梅雨前線豪雨による町内の農作物被害をまとめた。被害は土砂流入による水田や畑の埋没などで、被害総額は569万7720円になる。

水稲は、松島北島の堤防決壊による水田消失50アール、東京電力鉄塔の復旧工事による水稲埋没123アール、土砂流入による水稲埋没は南小河内、北小河内ほかで35アール。いずれも復旧不能。小規模水路の損傷による入水不能は竜東地区で180アール、30%の減収。

転作田の畑は、スイートコーンが大出ほかで土砂流入により50アール埋没し出荷不能。復旧工事による作物埋没10アール。冠水による減収は全町で50アール、30%の減収。自家用菜園は南小河内、北小河内ほかで土砂流入により冠水・埋没が20アールで栽培を中止。リンゴその他の果樹園は、下古田で土砂流入により8アール埋没し、30%減収。 -

地元野菜を給食に使用するための市場・ほ場視察

学校・保育園給食にできるだけ地元野菜を取り入れていこう竏窒ニ2日、伊那市内の保育園・小中学校で働く栄養士や給食技師、約40人が、地元野菜を取り引きする西春近の丸伊伊那青果市場や、給食野菜を栽培するほ場などを視察した。

市は、出来る限り地元の野菜を使い、顔の見える関係の中で「安心・安全」を提供していこうと努めているが、実際なかなか生産者との関係性を築くまでに至っていないのが現状。そこで、現地視察などを通して、生産者の顔を知り、それをきっかけに地元野菜の給食普及を進めていくため、こうした研修会を繰り返している。

今までは生産ほ場が中心だったが、今回は流通の仕組みを知るため、卸売り市場の視察も決めた。

参加者は、競りの様子を見学したり、これから季節を迎える野菜や果物を教えてもらいながら、今後のメニューの参考にしていた。

高遠町、長谷地区は、はやくから「生産者の会」が発足し、それぞれの地域で採れた野菜を給食に供給する仕組みが確立しているが、学校・保育園数の多い旧伊那市では、そうした取り組みを実現するには難しい面がある。しかし、出来る限り地元産野菜を使用する取り組みは始めている。 -

中ア北御所ルート復旧、学校集団登山の利用も可能に

伊那谷の中学校の伝統でもある中央アルプス駒ケ岳集団登山の主要ルートで、今回の豪雨により一部崩落があった宮田村の北御所林道について、2日までに復旧作業が完了。豪雨の影響などで夏休み明けに延期している各学校の登山利用に支障はなくなった。

崩落により、林道を管理する南信森林管理署は緊急車両の通行ができないとして、先月30日に北御所から入山を予定した駒ケ根東中学校はルートを変更していた。

今年は残雪や豪雨の影響により、大半の学校が夏休み明けに登山を延期している。 -

入笠牧場で牧場体験イベント

広大な牧場で暮らす牛と触れ合い、畜産への関心・理解を深めてもらおう竏窒ニ2日、伊那市高遠町の入笠牧場周辺の小学校高学年児童を対象とした牧場体験イベントがあった。子どもたちは放牧牛の健康診断を写生したり、上伊那農業高校生徒らの青空教室を通して、牛や牛乳について学んだ。上伊那畜産振興協議会などの主催。

夏休みを利用した恒例のイベント。17人の小学生と上農高の畜産班14人が参加した。

上農高生徒の青空教室は「人の食事を牛の餌」がテーマ。牧場には、草を食べた牛のフンが新しい草を育て、それをまた牛が食べるという“循環型農業”があることや、牛は人間が消化できない麦などを、胃で育てている微生物に分解させ、ミルクに変えていることを伝えた。

子どもたちは、上農高生徒らが育てている子牛とじかに触れ合い、生き物の温かさを実感していた。

高遠町の6年生は「地元では草を食べてもらうために牛を飼っている。そういうこともあって、将来は牛にかかわる仕事がしたいと思っている」と話していた。 -

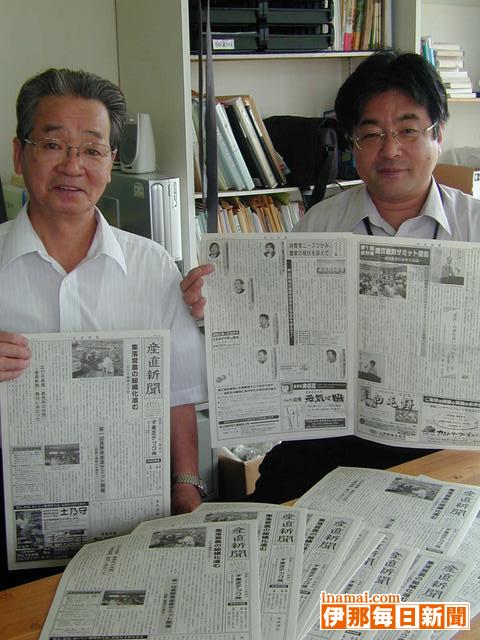

農家と消費者、行政などのネットワーク化を目指す産直新聞を発刊

農産物直売所から情報発信をして、直売所、農家、消費者、行政など、さまざまな主体に緩やかなネットワークを築こう竏窒ニ8月1日、「産直新聞」が発刊する。伊那市ますみヶ丘の農産物直売所「グリーンファーム」(小林史麿代表)内に事務所を設置し、毎月1度、新聞を発行していく。小林さんは「産直・直売という新しい販売システムの中で、農業の生きる方向を模索し、地域農業を守るための役割を担っていきたい」と語った。

今年3月、南箕輪村の信州大学で県内直売所関係者などが一同に集う「第1回産直サミット」が開かれた。その中で、情報交換と横のつながりを築く必要性を実感。新聞という媒体を通して、それを実現することになった。

第1号は6ページのタブロイド版(次号から増ページ)で1万部を印刷した。紙面には、3月に開かれた産直サミットのことや、下伊那郡松川町の「竜峡小梅」にまつわるエピソードなどが紹介されている。当面は県内を取材範囲とするが、今後は近隣の県まで取材対象を広げていく。

新聞はグリーンファームのほか、伊那市富県の「たかずや」や、箕輪町の「あぐり」など、各地の直売所にも置かれる。当面は無料配布しながら、会員読者を募っていく。

個人会員は1カ月500円。団体会員は年間2万円。郵送料・消費税込み

問い合わせは産直新聞社(TEL76・3799)へ。 -

二極化する集落営農組織の発足(3)

旧伊那市内では、進行度に差はあるものの、各地区で検討委員会が早期に発足し、合意形成に取り組んでいる。一方、東部地区の高遠町、長谷地区は、これから検討委員会を発足させる段階。ほかと比べて進行が遅れている。現在、高遠地区で4組織、長谷地区で1組織の発足を目指しているが、面積規模の確保ができるかを今後の話し合いで見極めていく。麦の作付けがある地区は、07年度産麦のまき付けが始まる今年秋までに組織を発足させなければ07年度産麦の助成が受けられない。しかし、東部地区の場合、麦は一部法人しか作っていないため、水稲などの作付けが始まる来春を目途とした。

各地区の事情はさまざまだが、今後の営農組織を運営していく上では、共通する課題がある。

一つは、今回の制度の対象外である自給的農家や、麦・大豆などを栽培していない畑作農家を組織へいかにして取り込んでいくか。

上伊那の場合、自給的農家は年々増加しており、2000年の統計では総農家数の約25%弱を占めた。一方、農業就業者の高齢化は進んでおり、半分以上が65歳以上。75歳以上の農業者も多く、これらの人が農業を継続できなくなった場合、営農組織はその人たちに代わって地区内農地を耕作していかなければならない。しかし、加速度的な高齢化の進行とともに組織内の作業農家が減っていけば、一人当たりの作業面積は大きくなり、集約耕作地の管理に困窮する地区も出てくる。現に西箕輪は、地区内の遊休農地を営農組織に集積することを考えているが、組織に参加する農業者だけでは担え切れない状況にある。

そのため、自給的農家などを組織内に取り込み、何らかの形で組織の作業を担ってもらうことが人材確保の鍵。自給的農家などは制度に伴う助成の対象ではないため、恩恵の薄さが組織参加を妨げているものの、現在ほとんどの地区が、田植えや稲刈り機などを共同利用しており、これらの協業組織は、全て集落営農組織が吸収することになるため、JA上伊那の担当者は「制度に伴うメリットはないが、今後も機械の共同利用を続けたい農業者は組織に参加する必要がある。かなりの農業者の参加を得られるのでは」と話す。

また、作業にかかる経費の配分問題もある。今のところ、各地区の営農組織は、課せられている要件である「経理の一元化」を、「出荷の一元化」という形で実現しているにすぎない。そのため当面は、作業にかかる費用は個々人で負担し、収量に応じた収入を得られ、従来とほとんど同じやり方で農業を続けることができる。しかし、これらの営農組織は5年以内に農業生産法人になる。そうなると、より厳密に「経理の一元化」を実行していかなければならず、利益も出来高でなく、作業負担によって配分されるようになる。

個人の努力によって単位面積当たりの収量が増えた場合、増収分に対し、ボーナス的に賃金を支払うことはできる。しかし、同等の面積規模の農家に必要経費を配分する場合、努力分にかかる費用が他農家より多くても、それを事前にどう評価し、その分の費用を配分していくかは今後、それぞれで考えていかなければならない。

やる気のある農業者の賃金支払い枠を確保することも必要となる。今回の制度は、余った農地を意欲ある農業者に集約し、作業に応じて賃金支払いをしていく。そのため、一定期間しか作業が無く、賃金を支払える期間が限定的な水稲な麦、大豆だけでなく、年間を通して作業が必要となる園芸作物などにも取り組む必要がある。 -

さくらがブドウの袋かけ体験

汗流す充実感、園主平沢さん夫妻の厚意で

宮田村の心の病と向き合う当事者グループ「さくら」は27、28日、村内駒が原の農園でブドウの袋かけ作業に挑戦した。園主の平沢秋人さん、明子さん夫妻が「収獲するだけでなく、もっと色々な体験をしてみては」と快く農園を開放して実現。自分が書いたイラストや文字入りの袋を一つひとつ丁寧にかけ、楽しみながら働く意欲を高めた。

昨年も平沢さん夫妻の厚意でブドウの収獲を体験したメンバー。

「今年は袋かけもやってみませんか」と声がかかった。

夫妻との会話も楽しみつつ、にぎやかに作業。袋には自分の名前や似顔絵を書くなど、愛着も込めた。

「来年はみんなで栽培もしてみない。将来ワインなんかできたら最高じゃん」と平沢さんから持ちかけられ、メンバーは夢もふくらんで笑顔。汗を流す充実感に浸り、9月中旬の収獲を心待ちにした。 -

駒ケ岳北御所ルートの復旧作業

伊那谷の中学校の伝統でもある中央アルプス駒ケ岳集団登山の主要ルートで、今回の豪雨により被害があった宮田村の北御所林道について、管理する南信森林管理署は31日から作業に入り、1週間程度で復旧する見通しを示した。豪雨で大半の中学校が夏休み明けに登山を延期しており、それには間に合う公算だが、30日に北御所から入山して登頂を予定していた駒ケ根東中学校は、往復ロープウェー利用に変更する。

同署によると、林道入口から500メートル付近をはじめ5カ所で崩落。「緊急車両が通れないため、学校集団登山は現時点でできない」と説明する。

ただ「工期は1週間程度で、夏休み明けの利用には支障がない予定」とした。 -

品目横断的経営安定対策加入申請相談窓口の開設

関東農政局長野農政事務所は28日から、08年度から始まる「品目横断的経営安定化対策」の加入申請相談窓口を、伊那市の長野農政事務所地域第二課に設置する。

すべての農業者を対象として個々の品目ごと対応してきたこれまでの施策に変わり、限定した担い手農業者へ品目を区別せず、横断的に施策を講じていく新対策が08年度から導入されることに伴い、その加入申請が9月から始まる。

窓口は、対象農家から寄せられる加入手続きに関する相談・問い合わせなどに応じていく。

開設時間は平日の午前8時半縲恁゚後5時15分。

問い合わせは関東農政局長野農政事務所地域第二課(TEL72・3178)へ。 -

豪雨被害の林道復旧見通し立たずも、孤立した牛たち元気に

豪雨により決壊した宮田村の寺沢林道で27日から、本格的に土砂を取り除く作業などが始まった。26日には林道終点の宮田高原まで、村や村議、地方事務所の担当者らが視察。高原内に取り残されている放牧中の牛9頭の健康状態が、良好であることも確認した。ただ、林道入口から6・5キロの崩落は、道が約10メートルに渡って崩れてなくなっており、早期の復旧は困難な状況だ。

村は宮田高原キャンプ場の今季営業を既に断念しているが、大きく崩落した場所は車が全く通れないため、放牧牛の下山も見通しが立たない状態。

26日の視察で牛の健康状況などを確認した村の担当者は「今のところは問題ない」と説明する。

しかし孤立状態が長引くことも予想され、関係者は苦慮。村は定期的に宮田高原まで入り、牛の管理を行っていく計画だ。 -

クマのしわざ?、養蜂場荒らされる

宮田村大田切区の太田切川沿いの河畔林内で、クマによって養蜂場が荒らされたと26日朝、同村に通報があった。村産業建設課の担当者が調査したところ、クマが蜜をなめたと思われる跡や、子グマとみられる足跡などを確認。目撃情報はないが、現場近くには民家もあり、注意を呼びかけている。

現場には養蜂箱数十個が置いてある。数日前から荒らされた形跡があり、駒ケ根市内に住む養蜂場の所有者が村へ相談して分かった。

周辺は河畔林が続くが、水田などで開けた場所もある。この養蜂場もすぐ脇には水田があり、約100メートルほど離れた場所には民家や工場も点在している。

村は防災無線や有線による広報を使って全村に注意を促したほか、現場周辺に広報車を巡回させている。

また、養蜂場の所有者には早急に電気柵を場周辺に設置するよう指導した。

村内では近年クマの目撃が相次いでいるが、中央道や広域農道より東側に出没したという情報はない。

村内は集中豪雨により山林被害も出ているが、クマの出没との因果関係は分かっていない。 -

箕輪町上古田

これからの農業林業を考えるEグループが草取り作業

箕輪町上古田の住民組織「これからの農業林業を考えるEグループ」(唐沢光範グループ長)は26日、観光農園を目指し柴桜など花を育てている農地で、草取り作業をした。

Eグループは、箕輪町第4次振興計画策定で地域計画を作るために04年度に区で組織したグループの一つで、農業林業を担当。計画策定後も、遊休荒廃農地を無くし地域を活性化させようと、話し合いやボランティア活動を続けている。メンバーは11人。応援者もいる。

作業は、Eグループが借りている上古田グラウンド東の遊休農地7アール。柴桜を増やそうと春に苗を植えた。今は朝顔も育っている。

出勤前に参加した9人は、柴桜の畝の間と朝顔畑の草を抜き取ったり、機械で耕すなど、約1時間の作業に精を出した。 -

伊那食品工業、定年退職者の再雇用を目的としたぱぱ菜農園を本格始動

団塊の世代の大量退職が始まる07年を前に伊那食品工業(本社・西春近)はこのほど、定年退職者の再雇用などを目的とする農業法人「ぱぱ菜農園」の活動を開始した。荒廃農地の有効利用、安心・安全な食の提供なども目的としており、季節に合わせた作物を栽培していく。

塚越寛会長を社長として05年5月に設立した同法人は、1年の準備期間を経て06年5月、実質的にスタートした。現在の従業員は定年退職者2人と伊那食品工業社員3人の合わせて5人。約3ヘクタールの借地を利用し、トウモロコシ、カボチャ、ジャガイモなど約20品目以上を栽培している。

農地は、伊那食品工業周辺にある遊休農地を活用。また、寒天の残さから作ったミネラル豊富な肥料「アガーライト」を使用し、環境負荷を減らしながら安心・安全な農作物栽培に取り組んでいる。

栽培した野菜は直営レストランで使用したり、一般や社員などに販売しており、試行期間に提供したトマトなどは「甘くておいしい」と好評だった。

人員が増えれば、規模を拡大することも考えている。 -

大雨による上伊那の農業被害

梅雨前線の影響で記録的な大雨となった上伊那に、深刻な農作物被害が発生している。24日午後5時までに県が確認している上伊那(駒ヶ根市、箕輪町、飯島町を除く)の被害状況は86ヘクタール、2510万円。品目別では、水稲への被害が52ヘクタール1851万円で最も大きく、上伊那農業協同組合(JA上伊那)は、約96トンの減収を見込んでいる。次いでが野菜が、33ヘクタール531万円。スイートコーンの倒伏、ネギ、ブロッコリーなどの冠水が広い範囲で見られた。

市町村の被害金額は、伊那市1530万円、辰野町125万円、南箕輪村31万円、宮田村415万円、中川村407万円。現在も集計を進めている状況で、今後被害規模が拡大すると考えられる。

被害が大きかった伊那市の西箕輪地区は、スイートコーンの倒伏やネギの冠水などが広い範囲で見られたが、天候の回復と共に状況も回復すると見込み「出荷に影響がでないよう最大限の対策をとっていきたい」と、JA上伊那の担当者は話す。

一方、出荷に深刻な影響があるとされるのは土砂の流入があった西春近柳沢地区など。約1ヘクタールで土砂の流入があり、水稲、野菜共、本年度の収穫は見込めないため、対処策としても来年度を見越した措置しかとれないのが現状。今後は、流入した土砂の取り除き、破損した水路の修復を進めていく。 -

豪雨の影響で中ア駒ケ岳登山ルートの一部が利用困難に

豪雨の影響による林道の決壊や増水などで、中央アルプス駒ケ岳の宮田村の沢すじ沿いの登山ルートの利用が困難になっている。運行を再開した駒ケ岳ロープウェーなどを利用して頂上へ向うルートは、崩落などの情報は入っていない。村など関係者は細心の注意を呼びかけつつ「風評被害」の拡大に頭を悩ませている。

「自然相手ですから、全てが大丈夫ですよとはお答えできません。十分注意して、状況判断を徹底してください」。

上伊那地方の観光の中核を担う中央アルプス駒ケ岳。玄関口にあたる宮田村役場の観光担当者は、問い合わせの電話に苦慮した。「観光は重要な産業。だからといって、簡単に安全と天秤にかけるわけにもいかない。何とコメントしたら良いか困っています」。

登山道の伊勢滝ルートは、寺沢林道の崩落で登山口となる宮田高原まで入れない状態。同ルートを経由して宝剣岳方面へ向う沢、八丁坂ルートも増水などの危険性があり、村は通行自粛を求めている。

接続する県道の決壊で運休になっていロープウェーも25日から本格的に再開。

終点の千畳敷から宝剣岳、頂上などへ向う登山ルートに支障などの報告は入っていないが、アルプスという自然が資源だけに、豪雨が与える風評被害は計り知れない。

「全国ニュースでも流れた。被災地というイメージがついてしまうことが一番こわい」と関係者の苦悩は続く。 -

リンゴオーナー630本を契約

宮田村とJA上伊那宮田支所は23日、りんごオーナー契約会を村ふれあい広場などで開いた。愛知県など県外から家族約千人が宮田村に訪れ、農園で実が6センチ前後に肥大したリンゴの木を品定めし、630本の契約が成立。

契約会は1昨年から果実の生育がわかる夏の時期に実施している。

また、近くのほ場ではジャガイモやトウモロコシなど野菜収穫体験もあり、訪れた家族連れは農村の休日を楽しんでいた。

愛知県愛知郡から家族4人で参加した竹内智武さんは「子どもたちがリンゴが大好きなどで参加した。収穫が楽しみ」と話していた。 -

小学生親子がブルーベリー狩りを楽しむ

JA上伊那宮田支所・村学校給食を育てる会は23日、駒ケ原ブルーベリー団地で小学生親子を対象に、夏の収穫体験を行った。

自然に触れ、自分で汗して、収穫した野菜や果物を味わう、初めての企画に15組、約40人が参加し、ブルーベリー狩りを楽しんだ。 ほ場では園主の小田切多門さんが「黒く完熟した実は触っただけでポロっと取れる」と説明。子どもたちは真っ黒に色づいた実を次々とほおばり「甘い!」「おいしい」と口に運んでいた。

また、お持ち帰り用もせっせと摘んだ。

長男、長女の3人で参加した向山雅恵さんは「とても甘い。店で買って食べたのとは全然違う」と話していた。

次回の収穫体験は30日、ジャガイモとスイートコーンを予定する。 -

りんごオーナー園開園祭

箕輪町りんごの木オーナー園が23日、開園した。オーナーは、町内4カ所の園で好きな木を選んで名札を取り付けた。

オーナーの申し込みは146人、187本。開園祭には67人のオーナーが家族と共に訪れた。

今年でオーナー3年目という岐阜県の家族5人は、実が多く着いている木を探して園内を歩き、気に入った木に名札を縛り付けた。「去年はものすごく収穫できた。みつが入っていてとてもおいしかった。今年も楽しみ。期待しています」と話していた。

園主によるとリンゴの生育具合は、「実の大小の差があって心配していたが、平年以上の出来になってきて今のところ順調。台風がなく、ずっと天候がよければ去年より期待できそう」という。

オーナーは梨選果場で、五平もち、トウモロコシ、ブルーベリーを味わって交流。ブルーベリー狩りの体験もした。収穫祭は11月19日を予定している。 -

ブルーベリー園開園

飯島町上の原のブルーベリーもぎ取り農園「ベリーヒル(市村茂園主)」が開園した=写真。8月20日ころまで開く。

ベリーヒルは50アールに、デキシーやエイトブルなど中晩生種を中心に1200株を栽培。 開園は午前9時から午後4時まで。入園料大人千円(250グラムパック付き)。中学生以下300円、3歳以下無料。

市村さんは「完熟のブルーべリーは、酸味がなく格別甘い。店頭ものとは一味違う」と来園を呼び掛けている。

) -

大雨に伴う農業経営者の相談窓口設置

上伊那地方事務所は20日、大雨の影響で被害を受けた農作物の対処方法を相談できる技術・経営相談窓口を伊那市の県伊那合同庁舎内の上伊那農業改良普及センターに設置した。

21日までに入った相談内容は、家庭菜園的なものが多いが、深刻な被害があると想定される場所には県の方から出向き、状況把握、技術アドバイスに努めている。特に深刻な被害を確認しているのは辰野町、箕輪町、伊那市など。土石流被害のあった伊那市柳沢地区などは、水田、畑とも土砂が流れ込んでしまったため、基盤整備から考えなければならないところもあるという。

相談窓口は当分設置する予定で、7月中は緊急対応として土日も開設する。

開設時間は午前8時半縲恁゚後5時15分。来所、電話などで相談を受け付ける。

問い合わせは上伊那農業改良普及センター(TEL0265・76・6842)へ。

252/(水)