-

箕輪町と上伊那猟友会箕輪支部が行方不明者捜索などの協定締結

箕輪町と上伊那猟友会箕輪支部(64人、小林弘人支部長)は19日、「災害時における行方不明者の捜索及び情報の収集伝達に関する協定」を締結した。

協定は、町内や周辺地域での行方不明者の捜索や情報の収集伝達の活動に、ボランティア精神に基づき協力するもの。上伊那猟友会の各支部で市町村との協定締結に取り組んでいる。

役場での調印式で小林支部長は、「協定にご理解いただき締結できた。会員は山野に精通し、約半数がアマチュア無線局を開局しているため、お役に立てるのではと思う」とあいさつ。平沢豊満町長は、「猟友会の皆さんでなければ出来ない協定を結んでいただき、なお一層、安全安心のまちづくりが強化されたと思う」と話した。

災害時の捜索や情報の収集伝達は町が協力要請するが、箕輪支部では要請がなくても取り組む考えという。 -

みのわ温泉ながた荘企画「日本酒と和食を楽しむ会」

箕輪町長田のみのわ温泉ながた荘は18日夜、「日本酒と和食を楽しむ会」を開いた。40人が参加し、ながた荘の料理長が腕をふるった和食と、全国新酒鑑評会金賞受賞酒などを味わった。

恒例の企画第5弾。料理は、エビイモの魚介のせユズみそ焼き、キンキ煮付け、アワビ吉野揚げ肝しょう油ソースなど。日本酒は伊那市の漆戸醸造の協力で今年の新酒を中心に普段は飲めない「しぼりたて生原酒」、全国新酒鑑評会金賞受賞酒「大吟醸」など5種類が料理と共に出された。参加者は、酒の説明を聞きながら一口、また一口と味わい、美しく盛り付けられた料理にはしが進んでいた。 -

芋焼酎「大芝の華」完成祝う

いも焼酎南箕輪会初の取り組み

南箕輪村に今年発足した「いも焼酎南箕輪会」(12人、藤沢久人会長)は19日夜、上伊那産サツマイモを原料にした芋焼酎「伊那八峰」の南箕輪ブランドとして初めて完成した芋焼酎「大芝の華」の試飲会を大芝荘で開いた。会員や作業に参加した有志、来賓ら35人が「飲みやすい」「うまい」と新酒を酌み交わした。

南箕輪開発公社が、大芝高原温泉の開湯10周年と大芝の湯・味工房オープン5周年記念事業の一環で、南箕輪ブランド作りを企画。芋焼酎「伊那八峰」への参画を計画し、有志で発会した。「大芝の華」の名称は、06年度に誕生している南箕輪ブランドの清酒「大芝の夢」との将来的なセット販売も考慮して決めた。

6月に村内の休耕田17アールに焼酎用サツマイモ「黄金千貫」の苗3200本を植え、除草や植え直しなどをして10月に4982キロ収穫。喜久水酒造(飯田市)で醸造した。

試飲会で藤沢会長は、「初めて焼酎用のイモを作ったが、皆様のおかげで、天候にも恵まれていい収穫ができた。今日は思う存分味わってほしい」とあいさつ。参加者は、「香りがよくて、甘みがある」「皆で畑で作ったイモから出来たと思うとうれしい」と話していた。

1本720ミリリットル入り1250円。村内では酒販売6店で扱っている。 -

伊那ビジネス専門学校来春 医療秘書コース新設

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢清美校長)は来春から、情報経理学科医療秘書コース(2年制)を新設する。医療保険の基礎知識や、診療報酬明細書の作成方法などの医療事務を学ぶことができる。

医事コンピューターの基礎知識、電子カルテの仕組みなどの学習や医療機関での体験実習をする。このほか、ビジネスマナーや簿記なども学び、病院事務職、薬局窓口、診療補助スタッフなどの就職を有利に進めることができるという。

同コースの募集定員は男女各15人。出願期間は来年4月3日まで。問い合わせは、伊那ビジネス専門学校(TEL76・2260)へ。

新設する「医療秘書コース」のパンフレット -

大地の恵みにありがとう

今年もあとわずか。この一年、どんな実りがあっただろうか。春から土を耕し、季節や日々の天候の折々に、作物の成長を感じながらの暮らしが当たり前だった頃には、秋の実りは、大地の恵みに感謝する実感として受け止めていただろう。しかし、暮らしが少しずつ土から離れ、大地の恵みを実感する機会は少なくなってきたようだ。

宮田村公民館が主催して、春から展開してきた「われら、かかし隊」は、そんな大地からの恵みを親子で実感しよう、昔の人たちの暮らしを実感してみよう竏窒ニ始まった。地元で農業を営む先達や、昔ながらの手作りを大切にしている先達の皆さんを「かかし協力隊」としてお願いして、親子で畑や田んぼの作業を体験し、季節と作物の成長を見守り、この秋、実りを迎えた。

今回の朝の学舎は、この「われら、かかし隊」の収穫の様子を中心に、親子で受け止めたさまざまな実りを追った。 -

駒ケ根市消防団旗授与式

1984年からの使用で団旗の傷みや色落ちなどが目立ってきたことから駒ケ根市は約70万円で市消防団(小平佳司団長)の団旗と旗棒、ベルトなど一式を新調。19日、中原正純市長が小平団長に真新しい団旗を授与した=写真。団旗はこれまでの物より二回りほど大きい縦80センチ、横1メートル17センチ。正絹つづれ地の生地に、団マークと団名が金銀糸により総手刺しゅうされている。棒は本樫製で青貝ちらしの七宝塗り。小平団長は「団旗は団員の魂が入った団の象徴。これを契機に今まで以上に心を一つにし、市民の生命、身体、財産を守るべく一致団結していきたい」と礼を述べた。

団旗の新調はこれまでもたびたび検討されてきたが、費用の問題などから実現に至らなかった。自治体消防が今年60周年の節目を迎えることから23年ぶりの更新となった。

団旗は1月6日の出初め式で一般市民に初披露される。 -

水防協力団体に指定書交付

水防管理者である市町村長の指定を受けて水防に関する啓発などの活動を行う水防協力団体に、駒ケ根市のNPO「天竜川ゆめ会議」(福沢浩代表理事)が全国で2番目、関東甲信越では初めて指定された。19日、市役所を訪れた福沢代表理事が中原正純市長から指定書を受けた=写真。福沢代表理事は「天竜川の怖さを市民に知らせるのは大事なこと。指定を契機に、今までにも増して会員一丸となり、市民の意識の高揚に向けて一生懸命活動したい」と述べた。中原市長は「駒ケ根市は過去に大きな水害や土砂災害があり、水防の必要性が高い。消防団や天竜川上流河川事務所などと連携して成果を上げていってほしい」と今後に期待を寄せた。

天竜川ゆめ会議は02年に天竜川の治水や環境改善などを目的に市民有志が中心となって設立。06年7月にNPOに認定された。水防協力団体は水防法の改正(05年7月)に伴って新たに創設された制度。 -

富貴屋建設親ぼく会が寄付

駒ケ根市の富貴屋建設に勤務する従業員らでつくる親ぼく会「吉和会」(佐々木浩人会長・20人)は19日、歳末助け合いの募金3万円を市を通じて駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した。佐々木会長と井戸弘子副会長が市役所を訪れ、中原正純市長に寄付金を手渡した=写真。中原市長は「厳しい業界の中で頑張っている皆さんの尊い寄付に心から感謝する。弱い立場の人のために有効に使っていきたい」と礼を述べた。寄付金は市社協の善意銀行に積み立てられる。

吉和会の寄付は12年目。95年の阪神大震災を契機に毎年行っている。 -

「池間哲郎を呼ぶ会」が本を伊那市に寄贈

4年前に当時中学生の息子を急性骨髄性白血病で亡くした伊那市西春近の樋口秀子さん(50)が中心となってつくる「池間哲郎を呼ぶ会」(織井常昭会長)は19日、池間さんの著書「あなたの夢はなんですか?私の夢は大人になるまで生きることです。」30冊などを同市に寄贈した。

貧困や病気に苦しむ子どもを支援するNPO法人「アジアチャイルドサポート」代表理事の池間さんの講演を樋口さんが聴いたのがきっかけ。生きるすばらしさを教えてくれた講演会を地元の人たちにも聴いてほしい竏窒ニの想いで会を発足、地元企業などからの協賛金や募金で池間さんを招き、10月初旬に市内で講演会を開いた。

この日は、樋口さんや織井会長らメンバー8人が市役所を訪れ、小坂樫男市長に講演会の協賛金などの一部で購入した本を手渡した。このほか、4年前に病気で亡くなった樋口さんの4人姉弟の末っ子、寛君=当時14歳=の中学校の同級生たちが当時、自分たちで作詞した歌「生きる」のCDも寄贈。本などは市内の小中学校や図書館などに配布する予定だ。

樋口さんは「世界には生きたくても生きられない子どもがいるなか、日本では自ら命を絶つ子どもがいることは悲しい。この本を読んでもらい、もっと生きることに執着してもらいたい」と話していた。

同会では、アジアチャイルドサポートが取り組む、ミャンマーの貧しい地域に井戸を掘るための基金を集めるアジア井戸掘り基金「信州伊那谷命の泉」を設置、基金への協力を呼びかけている。詳しくはホームページ(http:/www.oriken.com/ikemaina/)へ。

命の大切さを訴えた本を伊那市に寄贈した樋口さん(左)ら「池間哲郎を呼ぶ会」 -

中沢バイパス地域開通

駒ケ根市中沢の主要地方道駒ケ根長谷線中沢地域バイパスが19日開通し、供用を始めた。開通に先立ってバイパス西端の道路上で完成を祝うセレモニーが行われた。バイパス改良促進委員会と駒ケ根市主催。関係者や地元の住民など約80人が出席し、テープカットやくす玉割りをするなどして開通を祝った=写真。地元の下割神楽保存会が獅子舞を披露して式典に花を添えた。

中原正純市長はあいさつで「幅が狭く、急カーブが続く区間にバイパスができたことで安全で安心できる交通体系が確立された。この道が中沢地域の一層の発展に寄与すると確信する」と述べた。

中沢バイパスの今回開通区間は延長1380メートル。愛称は住民から募集した結果「中沢大通り」に決まった。総事業費は15億5千万円。全体区間1730メートルのうち、天竜大橋から県道伊那生田飯田線との交差点までの第1期工区(延長350メートル)完成に続いて03年に着工し、今月完成した。 -

輝く!経営者~新たな挑戦~ キャリコ 小林正信社長

有限会社キャリコ

◆駒ケ根市上穂南4竏・

◆創立2001年6月

◆資本金300万円

◆従業員4人

◆TEL0265・81・5707

◆URL www.calico.jp

地元のユーザーの実情に即したコンピューター情報サービスを提供するキャリコ。ネットワークソフトウェア開発、システム構築、ホームページ制作、プログラム開発など、そのフィールドは幅広い。先見性と確かな技術で日々躍進するキャリコの新たな挑戦とは竏秩B

社名のキャリコは英語で「更紗」「まだら」などの意味だ。

「いろんな色が混ざり合っている。雑多なものが融合しているイメージからこれを社名にしました。創業から6年余りたち、主力の業務もネットワークやインターネット用サーバーの構築から、ネットワークソフトウェア開発へと広がってきたが、目指していることはまったく変わっていない。むしろ、周りの社会環境が変わってきて、自分が考えていた方向に少しずつ近づいてきたような印象も受けています。面白いと思った技術に取り組んでおくと、2、3年して実際に使えることが多い。点がつながって線になるような感じですね。技術や開発というのは、幹になるバックボーンがあって、いろんな局面に合わせていろんな切り口でやっていくことが重要だと思います。自分はただ好きでやっているだけですけどね」 -

ヤマウラ社長に山浦速夫氏復帰

ヤマウラ(本社・駒ケ根市)の定時株主総会、取締役会が18日にあり、代表取締役会長兼社長に山浦速夫氏(66)が選任された。

山浦氏は04年から社長を務めていたが、昨年12月の株主総会で取締役選任案が否決されたため、社長を退任して最高顧問会長の任に就いていた。

昨年12月から代表取締役社長を務めた沢田英明氏は代表権のない取締役副会長となり、首都圏不動産開発事業に専念する。

新たな取締役として保科茂雄、川田昌伸、山下良一の3氏が選任され、昨年の社長交代劇以前の体制にほぼ戻った形となった。

取締役の人数は新たに3人を加えて7人に。執行役員の若返りも図った。

同社では「迅速な意思決定と全社への経営意思の迅速な浸透、業務執行の強化を図るべく、執行役員体制の充実と執行役員会の機能強化を図った」としている。

関係者によると、今株主総会では取締役選任案について質問などはなかった。選任案にその意向が大きく影響すると見られている、個人筆頭株主で速夫氏の実兄義人氏(82)は欠席した。

昨年の突然の社長交代劇は業界、関係者のみならず市民らの大きな関心事にもなり、取締役選任が否決された理由などについてさまざまな憶測が飛び交った。

取締役・監査役・執行役員は次の通り。

◆取締役・監査役▽山浦速夫(代表取締役会長兼社長)▽沢田英明(取締役副会長)▽山浦恭民(取締役副社長)▽保科茂雄(専務取締役)▽中島光孝(常務取締役)▽川田昌伸(取締役)山下良一(同)▽関一重(常勤監査役)▽加藤正光(監査役)▽大和達之(同)

◆執行役員=保科茂雄、中島光孝、川田昌伸、山下良一、松沢勉、藤木公明、沢戸史樹、伊藤優一、清水元(新任)、小林寛勝、桜井豊、曽我明彦(新任)、宮島始、増沢信夫(新任)、吉池憲雄(新任)、熊谷英一(新任) -

上伊那広域連合ごみ処理基本計画推進委員会が検討結果を報告

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の規模やごみ減量化などを検討してきたごみ処理基本計画推進委員会の小沢陽一委員長らは19日、伊那市役所を訪れ、小坂樫男連合長にこれまでの検討結果報告書を提出した=写真。

報告書にはごみの減量化、資源化への取り組み提案のほか、減量化、資源化推進後となる2013年度を試算年度とした一般ごみ量から算定した施設規模が1日当たり149トンとなることを報告。また、機種については広域連合があらかじめ機種を決めない入札方式を導入する方針を示したことに伴い、現時点で再評価を行わないこととした。

小沢委員長は「大変濃い内容となっている。ごみの問題は、行政、住民の連携が大切。市町村によって取り組みの温度差もあるが、広域で1施設をつくるなら、分別、収集などである程度統一した基準をつくることも必要」と語った。

小坂連合長は「多方面から検討していただいたということで、ぜひこれを19万市民にPRしていきたい」として、今計画を最大限尊重する意向を示した。

今後、同計画は各市町村の担当課などでつくるごみ処理広域化プロジェクトチームが各市町村に持ち帰り、次年度からの減量化施策を検討する。また、伊那市新ごみ中間処理用地選定委員会には同報告書を21日に示す。 -

伊那市新ごみ中間処理施設用地選定委員会小委員会、用地の適正を判断する点数評価項目25項目の評価方法を決定

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設地を検討する伊那市用地選定委員会の小委員会が19日、市役所であり、建設候補地の絞りこみを行う評価基準のうち、点数評価する25項目の評価方法を決定した。前回決定した各項目の優先順位を示す「補正係数」を参考に、各候補地の立地条件を加点、減点で評価。土地の購入、造成などを含む「施設コスト」の評価は例外的に、金額に応じて加点する方法をとるため、最大30点の差しか開かない他項目に対し、この項目では最大87点の差が生じる、コスト重視となっている。

小委員会では、事務局の示した2案のうち、より自由度のある今回の方法を選択。補正係数を参考に項目ごと、配点方法を決め、建設地に適さない場合は減点する。

具体的には、幹線道路までの距離に関する評価項目は、候補地13地点のうち、最大値と最小値を除いた11地点の平均値(215メートル)を「標準」とし10点を加点。そこより距離が近い場合は20点を加点するが、遠い場合は加点しない。また、活断層の有無を評価する項目では候補地の2キロ以内に活断層が存在した場合、マイナス30点となるなど、候補地ごとに点数化し、その合計点を算出する。

委員アンケートでは「住宅群への影響」「防災面への配慮」を重視する意見が多かったが、今回の方法では施設建設コストへの配点が最大。各候補地の建設標準金額の平均値(4億120万円)を標準金額に設定し、そこから2千万円増減するごとに評価点数を1点ずつ増減するため、施設建設費が約19億となる用地では51点の減点となる一方、最も安い2億1千万円の用地では36点が加点される。

今回の検討結果は21日の全体会で示し、意見があれば再度調整を図る。また、今回方向性を示さなかった点数評価できない項目についても、全体会の中で評価方法を模索し、点数評価項目と併せて最終判断をする。 -

伊那広域シルバー人材センター伊那地区が支え合い募金を伊那市に寄付

伊那広域シルバー人材センター伊那地区(三沢満男会長)は18日、地区会員288人から募った支え合い募金13万3020円を伊那市に寄付した=写真。

支え合い募金は1年間元気で活動できたことへの感謝と、地域福祉に貢献しようという思いから始まったもので、他地区でも会員から募った募金を当該市町村に寄付している。

そのうち伊那地区は例年、東部、竜西、竜東地区の3カ所で開く地区懇談会で募金を実施。集まった金額をこの日、小坂樫男市長のもとへ届けた。

三沢会長は「今年もお互い元気に活動できたが、地域にはそうでない人もいる。地域の高齢者福祉に役立てていただければ」と話していた。 -

箕輪町で福祉避難所設置協定調印

自治体と民間社会福祉施設の協定は上伊那初

箕輪町は19日、災害時に要援護者の避難施設として民間社会福祉施設などを使用する協定を町内外の11施設と締結した。自治体が災害時の福祉避難所として民間施設と協定を結ぶのは上伊那地域で初になる。

町には福祉避難所がまだなく、指定避難所(公民館15カ所)や指定避難地(校庭など15カ所)などでは避難生活が困難と思われる要援護者が、災害時に安心できる生活環境を確保する目的。06年3月の国のガイドラインに基づき検討してきた経緯があり、昨年7月豪雨災害で体制作りの必要性を感じたことなども教訓に、各施設と協議し締結に至った。

締結先はデイサービスセンターや特別養護老人ホーム、宅老所などの高齢者施設9施設、障害者施設2施設。町外は、伊那市にある伊那養護学校と身体障害者療護施設「大萱の里」の2施設。

協定における「要援護者」は、介護保険の要介護認定者や、何らかの障害により援護を求める人など。町災害対策本部が避難勧告や避難指示を発した地域で、倒壊などで自宅が居住困難、指定避難所で対応が困難などの状況になった要援護者のために、町が締結先の施設に受け入れの協力要請をする。

役場での調印式で平沢豊満町長は、「社会的弱者が万一の時に安心して避難できるよう協力をお願いしたい」とあいさつ。各施設の代表者は「できる限りの受け入れをし安心していただけるようにしたい」などと話した。

町は今後、研修や受け入れ状況把握のための福祉避難所ネットワーク会議、要援護者避難支援マニュアルの作成などに取り組み、耐震構造でバリアフリーの公共施設の福祉避難所指定も検討していく。 -

大芝荘にクリスマスオブジェ

南箕輪村の大芝荘ロビーに、「工房 銀の鳥」主宰の秋山かをるさん=北殿=が制作した銀世界とクリスマスをイメージしたクラフトアートが展示されている。

木々も大地も真っ白で、家にも雪が積もり、庭先にクリスマスツリーもある。雪遊びをしているウサギ、ギフトボックスに入ったクマ、雪だるまなども飾られ、ファンタジックな世界を演出している。

作品はロビーの中央にあり、利用者らの目を楽しませている。クリスマスを過ぎると正月バージョンに変わる予定。 -

箕輪町

みのわ太鼓ジュニアチーム

03年5月、箕輪町子どもセンター内に、みのわ太鼓保存会の全面的な協力を得て発足した。学校週5日制の受け皿として子どもセンターが呼びかけ、町内の小学4年生から6年生まで24人でスタートし、町文化センターで毎月2回の練習を重ねてきた。

みのわ太鼓保存会の藤林正則さんを中心に2、3人から指導を受ける。全く経験のない子どもたちで始まったチームは、真新しいばちを手に、ばちの握り方から手首を使って太鼓を打つ、構えの姿勢、構えの姿勢から打つ基本打ちなど基礎から一つずつ学んだ。

発足した年の秋、町の行事で初舞台を踏み、それから1曲、また1曲とレパートリーを増やしてきた。箕輪中学校の文化祭で演奏するため、06年は「隼の舞」、07年は「疾風神楽」というオリジナル曲を作り、レパートリーは5曲になった。

現在のメンバーは小学5年生から中学3年生まで22人。発足時から参加し5年目を迎えた仲間も3人いる。練習も当初は午前中のみだったが、メンバーの中学進学に合わせ参加しやすいよう2回のうち1回は夜間になった。

発表の場は年々増え、みのわ祭り、町文化祭、子ども太鼓inみのわ、もみじ湖夢まつりのほか、地域のイベントに呼ばれたり、老人福祉施設を訪問したこともある。

「練習中は静かで、休み時間は元気。その元気を練習に生かしてほしいと思うけど、でも皆熱心にやっている」と指導者の藤林さん。「本番になると力が出るチーム」で、練習日を増やし10回近い練習を重ねて迎えた今年の中学校文化祭では、「いい演奏ができた」という。

太鼓を4、5年やってくると、太鼓の表現力、動きのスケールの大きさなどが身に付き、現場での対応力も備わる。リズム太鼓や鉄筒は、あえて苦手なメンバーを配置することもあり、練習を重ねて演奏できるようになった自信が次へと繋がっていく。

1年1年成長してきたチームから、主力メンバーの中学3年生5人がまもなく卒業。大きな痛手だが、来年中学生になる6年生が6人いるため、すでに新曲の練習も始めた。

さらなる飛躍を願うチームでは、一緒に太鼓を打つ仲間を募集している。対象は小学3年生から中学2年生まで。町生涯学習課で受け付けている。(村上裕子) -

わら細工体験会

箕輪町郷土博物館は16日、「わら細工体験会」を開いた。小学生から大人まで12人が、正月に飾る縁起物の「亀」を熱心に作った。

本年度の「町内まるごと博物館事業」の一環で、博物館を身近に感じてもらうための学習会「どきどき体験学習会」の一つ。わら細工を通じて郷土の身近な伝統技術に親しむ。

講師は南小河内の大槻博一さん(74)。「亀」は、甲羅部分がわらじ作りの応用で作ることができる。大槻さんが半分まで作って用意してあり、参加者は、わらの編み方を教わりながら残りを編んで体長約9センチの亀を作り上げた。

一つ完成すると、作り始めの部分からもう一度皆で体験。2度目になると少しずつ慣れて手つきも良くなり、「休憩も忘れてしまうね」などと話しながら夢中になって作っていた。

中曽根の女性は、「正月が来るので飾りたいと思って参加した。わら細工は初めてで難しい。形はどうであれ、出来上がってうれしい」と話していた。 -

上伊那高等学校美術展

伊那市の県伊那文化会館で19日、上伊那高等学校美術展が始まった。上伊那の8つの高校の美術クラブや授業で制作された作品171点が展示されている。22日まで。

同展は今回で47回目。美術クラブの生徒たちにとって、文化祭とともに作品を発表する大切な場となっている。

油絵やデザイン画、イラスト、ちぎり絵、陶芸など、どの作品からも生徒たちの情熱が伝わってくる。大きなものではF50号の作品もある。

展示時間は、午前9時縲恁゚後5時(最終日は午後3時まで)。入場無料。 -

宮田村役場に証明書自動交付機

宮田村は役場玄関ロビーに証明書自動交付機を設置し、19日から稼動を始めた。住民基本(住基)台帳を活用した村民カードを交付機に挿入して所定の手数料を支払えば、住民票などの各種証明書が閉庁時の休日もその場で受け取れる。村民以外にも上伊那在住の住基カード保持者であれば利用でき、村住民福祉課は「利便性を高めカード交付も増やしていければ」と話す。

上伊那では7台目、伊南地域に限れば駒ケ根市役所に次いで2台目の導入となり、設置費は約1380万円。

交付手数料は住民票、印鑑登録、納税、資産、課税所得の各証明書が300円、戸籍証明(謄本・抄本)は450円、軽自動車納税証明書は無料となる。

年中無休で稼動し、午前7時から午後8時まで利用可能。事前に村民カードの発行を受けておけば、証明書交付のたびに窓口へ出向く手間も省くことができる。

同村民カードの発行有効枚数は1367枚で、住民の15%が保有している割合になる。県内では高い発行率だが、村では交付機の設置を契機にさらに住民への周知を図っていきたい考えだ。 -

直売加工施設検討など専門部会新たに、農業農村支援センター

宮田村農業農村支援センター(会長・清水靖夫村長)は18日夜、全体委員会を開き、6つの委員会で構成する専門部会を新たに設け構成を決めた。また、地代、作付けなどをコンピューターで一括管理する「地図情報システム」は年度内にもデータ整理を終えて本格稼動する見通しであると事務局が説明した。

昨年、地代の見直しにより改定した標準小作料については、10アールあたり7000円で据え置いた。

長年の懸案だった地図情報システムは、納入業者の経営破たんの関係から遅れていたが、新たな事業継承先のめども立ちデータ処理など進めている。役場と農協支所の2カ所に端末を設け農地の有効活用や流動化を図る。

専門部会は基本構想、資源循環、直売・加工施設、果樹、機械・労働、ブロックローテーションの6つの検討委員会を設け農業農村の活性化を模索する。

席上、認定農業者の承認もあり、施設園芸のRIN(林義人取締役)を個人から法人申請に切り替えて承認した。同村内の認定農業者はこれで、法人3、個人16となった。 -

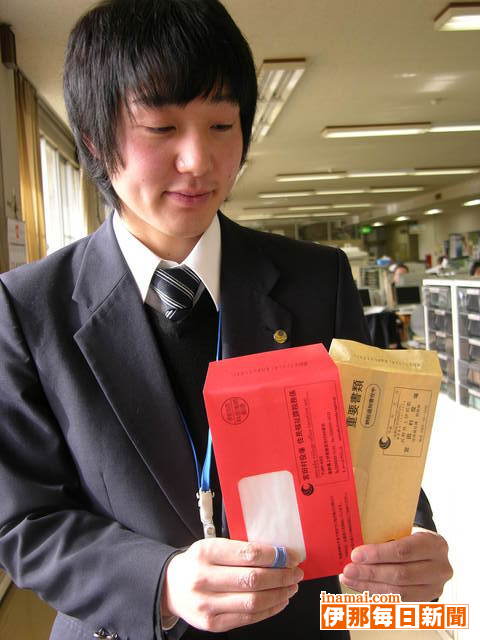

税滞納者の通告書は赤色封筒に

宮田村は税金の滞納整理対策として、滞納者に送付する通告書の封筒を通常の茶色から赤色に変更した。見た目にも目立つ色を採用した背景には、通告書すら開封しない滞納者が存在することもあげられ、税務係は「警告の意味合いも強い赤色の封筒で、収納につなげたい」と話している。

同係によると県内では箕輪町、東御市に先進事例があり、それを手本に赤色を採用。12月から導入し、19日までに滞納者全員に送付を終えた。

滞納者以外が対象となる通常の納税通知書などの封筒は、茶色で今までと変わらない。

村は同じく滞納整理対策として、自動車の差し押さえに使うタイヤロック装置も導入。

昨年度は滞納による預貯金の差し押さえ件数が36件にものぼっており、警告のインパクトも与えながら収納改善を図っていきたい考えだ。 -

ドリームエンジェルスクリスマスパーティー

宮田村の園児、児童らを中心にするエアロビクスチーム「ドリームエンジェルス」は15日、クリスマスパーティーを同村民会館で開いた。伊那市の教室の子どもたちもあわせ約200人が参加。年代別に日ごろの練習の成果を披露し、ダンスステージで盛りあがった。

音楽にあわせて軽快にステップを刻み、全身を使って表現。踊る楽しさに、出演者以外も身を乗り出してリズムをとった。

ビンゴやゲームタイムもあり、雰囲気も満点。子どもたち、家族、スタッフが一緒になって、パーティー気分を満喫した。

パーティーは7、8年前から行っているが、村民会館のホールを使うのは3年目。

指導する加藤千代子さんは「お互いを刺激する機会。来年さらにレベルアップを図っていければ」と、子どもたちの躍動する姿に目を細めた。 -

年末バーゲンセール ベル伊那・29日まで

国内外の人気作家から物故巨匠までの日本画、洋画、版画などが集まる展示即売会「年末バーゲンセール」は29日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

文化勲章作家の片岡球子の「富士に献花」、福王寺法林の「ヒマラヤの朝」、福沢一郎の「花」などの肉筆を出品。このほか、中島千波や東山魁夷、上村松園、小倉遊亀らの版画など計約100点が並ぶ。

また、地元出身の池上秀畝、中村不折の掛軸や、平沢喜之助の洋画などもある。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

「大根役者大根」を売り出し

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は19日、「大根役者大根」と名付けた辛み大根「からいね大根」を道の駅「南アルプスむら」の「ファームはせ」で売り出した。役者自身が作った大根だけに、買い物客らの話題を集めそうだ。

昨年、中尾歌舞伎をPRする商品が何かほしいと話が出たことから、本年、保存会員が試しに大根を栽培。大根は小ぶりで、1袋に3、4個ずつ詰めた。「ついに登場 中尾歌舞伎の大根役者大根」と札を立て、店頭に並べた。1袋300円。

大根は赤紫色で「甘酢づけにすると、色がきれいでおいしい。正月料理に、ぜひ使って」と呼びかける。

大根は商品化の第1弾で、今後も考えていきたいという。

中尾歌舞伎は、市無形文化財指定されている。 -

統計功労者表彰

長年にわたり各種の統計調査に協力したとして統計功労者表彰を受けた駒ケ根市の藤井フミ子さん=町二=と下村ひろ子さん=福岡=は18日、市役所を訪れ、中原正純市長に表彰を報告した。藤井さんは25年間にわたり、各種統計調査に48回従事して全国統計協会連合会会長表彰を、下村さんは7年間に10回従事して県統計協会長表彰を受けた。調査に関する事務に10回以上従事したなどとして市内の5人が経済産業省の感謝状の伝達を受けた。

中原市長は「調査は社会経済の進展に欠かすことができない大切なもの。苦労も多いことと思うが、今後も引き続きよろしくお願いしたい」と激励した。

感謝状を受けたのは次の皆さん。

小松冨士子(町二)加藤悦子(北割二)小林俊子(福岡)宮入美幸(下平)宮沢法子(中沢) -

農事組合法人「北の原」収穫祭

昨年9月に発足した駒ケ根市で最初の農事組合法人「北の原」(小原恒敏代表理事)は18日、初の収穫祭を市内のアイ・パルいなんで開いた。会員など約40人が出席し、1年間の苦労を語り合いながら収穫を祝った。小原代表理事はあいさつで「取り組んだ大麦、米、ネギの収穫も無事終わった。その間、一つの事故もなかったことに感謝する。反省しながらまた事業を積み重ねていきたい。来年も元気で作業しよう」と呼び掛けた=写真。

北の原は11月の県農業協同組合中央大会で、法人化に向けての取り組みが優秀だったとして表彰を受けている。 -

ミニ門松作り講座

駒ケ根市東伊那の農林業体験施設「駒ケ根ふるさとの家」は16日、ミニ門松作り講座を開いた。市民など10人が参加し、正月に飾る門松の手作りに挑戦した。門松は完成品の高さ約50センチ。作業は直径約20センチの空き缶にわらを巻く土台の「はかま」づくりからスタートした。指導に当たった東伊那の下平益三さんは「わらの巻き方が均一でないと仕上がりが悪くなるぞ」と助言。参加者は「それは分かっているんだが、なかなか難しいな」と首をひねりながら悪戦苦闘していた=写真。

ふるさとの家は例年しめ縄作り講座を開いてきたが、今年は利用者の要望に応え、初めて門松作り講座を開いた。 -

伊那西高校、老朽化に伴う校舎の建て替え完了

伊那市の伊那西高校はこのほど、老朽化に伴い建て替え工事を行っていた新校舎の建設工事をすべて完了した=写真。

同工事は昨年3月末から始まったもので、第1期工事として建設された新2号館は、昨年12月末に完成している。その後、今年1月から第2期工事として新1号館の建設を開始。9月末に新1号館も完成し、生徒らは10月から新校舎の使用をしている。

また、今月に入って新1号館が完成するまで生徒らが使っていた旧校舎の取り壊しも終了。今回の改築工事をすべて完了した。

新校舎は鉄骨造り2階建て。新1号館、2号館合わせての総事業費は約6億6千万円となる。

新1号館には生徒らが日常的に使用するホームルーム教室8部屋のほか、個別相談室2部屋、収容規模約200人の大会議室を設置。そのほかにも生徒会室、給湯室、購買スペースなどが完備されている。

新校舎は「安心安全」「温かさ」などをコンセプトとしており、耐震強度を強化。断熱素材を用いるなどしている。

今回の工事により、講堂、職員室を除くすべてが新しくなったが、残る2カ所についても、補修、新築を含めて今後のあり方を現在検討している。

塩沢文彦事務長は「授業は非常に快適にやっている様子です。生徒たちには新しい場所も古い場所も大切に使ってほしい」と話していた。

1912/(金)