-

駒ケ根市議会一般質問1日目

駒ケ根市の中原稲雄教育長は、文部科学省が全国の小学6年生と中学3年生を対象に4月に行った全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果について「結果は一般には発表しないが、テストの結果を分析し、指導のあり方や生活環境の改善などに役立てるため、学校の代表者らで構成する活用委員会を立ち上げた。今後の教育改善に生かしていきたい」と述べ、テスト結果を学力向上策に反映させていきたいとする考えを示した。市議会12月定例会の馬場宣子議員の一般質問に答えた。テストへの参加についても「来年度以降も参加するつもり」として継続的に参加していく意向を示した。

中原正純市長は住民基本台帳カードの普及状況と今後の取り組みについて宮沢清高議員が質問したのに答え「新たに環境活動を支援するためのエコポイント機能を追加することを検討している。新年度のできるだけ早い時期に導入したい」として新たな機能を搭載する考えを明らかにした。伸び悩みが指摘されていた市内の発行枚数については「8月に印鑑登録証と一体化、11月につれてってカードのポイントサービスと電子マネー機能を搭載した結果、発行枚数は急速に伸び、11月現在で千枚を超えた。今後もさらに普及に努めたい」と述べた。 -

昭和伊南病院でクリスマスコンサート

入院患者らを元気づけようと駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は12日夜、近隣のグループや小中学生などが演奏を披露するクリスマスコンサートを同病院で開いた。出演者は、宮田村で活動する音楽教師などでつくる音楽愛好グループのMMC(宮田ミュージックサークル)、飯島町や宮田村で活動する小学生のグループ「音のカーニバル」と「サタディーシンガーズ」、駒ケ根市の赤穂中学校の合唱部やクラスなど計7グループ。開場の講堂には車いすや点滴中の患者など約100人が集まり、クリスマスにちなんだ曲の数々を楽しんだ。出演者は『ジングルベル』や『きよしこの夜』などの曲をハンドベルや合唱、ピアノ、フルートなどで次々に披露=写真。開場に美しい音を響かせた。

千葉院長は「病院には癒しが必要。音楽は免疫の活性化にもよい。きれいな歌声を聴いてどうか元気になって」と呼び掛けた。 -

駒ケ根警察署員を激励

年末特別警戒体制中の警察署員を激励しようと、駒ケ根警察官友の会(唐沢亨会長)は11日、駒ケ根署を訪れ、カップめんや使い捨てカイロ計17箱を贈って署員の激務をねぎらった=写真。唐沢会長は「年末は犯罪発生が多い時期でいろいろと大変だが、住民の安全のためにどうか頑張って」と激励。受け取った山本修作署長は「冷え込みが厳しい夜間の活動にはとても助かる。足元が特に冷えるので靴用のカイロはありがたい」と感謝を述べた。

12日には駅前交番友の会(玉木武春会長)が駒ケ根駅前交番を訪れて署員を激励した。 -

高原美術館が赤穂中生に授業

抽象絵画の制作を通して美術への興味を深めてもらおうと駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は11日、選択科目で美術を選択している赤穂中学校の3年生30人を対象にした授業を同館で開いた。生徒らは松井君子副館長に絵画についての講義を受けた後、抽象画の制作に挑戦した。

美術館の松井君子副館長が与えたテーマは「音」。40分間で仕上げなければならないとあって生徒らは早速画用紙に向かい、頭に浮かんだイメージをふくらませながら思い思いに絵筆やクレヨンを走らせた=写真。形のない音の表現方法に苦労しながら、波紋や風、雷などモチーフに、さまざまな色を使って描いた。描き上がった作品は全員の前で披露。松井副館長は「発想が素晴らしい」「よく表現されている」「美しい色使いで丁寧に描けている」などとそれぞれの作品を講評した。 -

【日本墨絵会副会長 中山貞義(雅号・玉駒)さん】

駒ケ根市、伊那市などに11の教室を持ち、毎日のように指導に当たっている。10月には各教室の生徒ら約120人が横のつながりと交流を求めて「玉駒水墨画会」を新たに設立。柔和な人柄と親しみやすい指導で多くの講座生に慕われている。

水墨画を始めたのは30歳代半ば。

「年賀状に墨で絵を描こうと思ったのがきっかけ。何しろ字が下手でしたからね。絵は小学校のころから好きだったが、あまり褒められたことはなかったな」

以降、独学で水墨画を学んだ。最初に作品を発表したのは当時勤務していた中部電力の社屋移転の時。花を描いた作品をロビーに飾った。

「知人に『水墨画を描く趣味があるとは意外だなあ』などと言われたことを覚えています。絵の評価は今でも分からないが、きっと大したものじゃなかったでしょうね」

その後、駒ケ根水墨画会に入会したのが縁で、高名な山田玉雲先生の直接指導を受けることができた。

「穏やかな素晴らしい人だったが、指導は厳しかった。絵を通して人を見抜く眼力のようなものがあってね。描いた絵をどう言われるか緊張したものですよ」

モチーフは風景、仏画などさまざまだが、中でも花を得意とする。

「花はいいですね。ボタン、ユリ、タイサンボクなど、花弁が大きい花は特にね。華やかな味が出ますから」

指導する際に心掛けているのは、基礎をしっかりと習得させること。基本として墨汁は一切使わず、描く度ごとに丁寧に墨をする。

「墨汁を使えばいいじゃないか竏窒ニ言われるが、それでは本来の墨の色は出ない。する時間もまた大切。何を描こうかなどと考えていてはいけない。墨のことだけ考えてじっくりするんです。そうすればそれだけの色が出てくれる」

墨を筆にいかに含ませるかも重要。多過ぎればにじんでしまうし、少なくてもかすれてしまう。筆、紙の質、構図、筆遣い竏秩Bすべての基本ができて、初めてしっかりした絵になるのだという。

「絵は私にとって生きがいですね。やめるなんてことはできない。きっと死ぬまで描き続けるでしょう。教室のお年寄りに言うんですよ。絵は手も頭も使うからボケ防止には最高だって。とにかく描くことは楽しい。皆さんもぜひそうあってほしいですね」

(白鳥文男) -

地域産業資源活用事業計画第2号認定として南箕輪村・信州自然村の長野県産生産者の顔が見える「医食同源食」の開発・販売が認定

今年6月に施行された「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づく「地域産業資源活用事業計画」の第2号認定が13日、関東経済産業局であり、南箕輪村の無添加加工食品製造・企画会社「信州自然村(山葵村栃ヶ洞農場)」(飯沼亀芳代表)の申請した事業計画「長野県産生産者の顔が見える『医食同源食』の開発・販売」が、上伊那地区で初めての認定を受けた。

地域経済の活性化、中小企業の振興などを目的とする同事業は、地域資源を活用した商品の開発や、販路開発に意欲的に取り組む中小企業を支援するもの。県内では10月に1事業所が認定を受けており、第2回の今回は、信州自然村と、中信地区の1事業所が認定を受けた。

信州自然村の申請した事業は、「医食同源」をコンセプトとして長野県の地域産業資源である米、信州黄金シャモなどといった農水産物を活用した加工食品の開発・製造を行おうというもの。オープントレーサビリティーシステムをベースに生産者の顔が見える安心・安全な食材を、手軽に食べられる体に良い加工食品とすることを目指す。

認定事業は今後、試作品の開発や販路開拓に対する補助、設備投資減税、専門家によるアドバイスなど総合的な支援を受けられる。 -

はら美術で飯田市の陶芸家・市瀬貞人さんによる作陶展

飯田市在住の陶芸家・市瀬貞人さん(70)による作陶展が18日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている。

独自に開発した穴窯で焼き上げることで一つの作品の中にさまざまな表情や色合いを表現した花器や陶板、皿など約110点が、訪れた人の目を楽しませている。

1965年の県展知事賞受賞をはじめ、日展、光風会展など、さまざまな展覧会に作品を出展してきた市瀬さん。海外や全国各地で個展を開催してきたが、伊那市内での個展は初めて。今回は近作を中心とした作品を集めた。

過去には登り窯などによる作陶活動にも取り組んできたが、これまでの焼物になかった表現を求め、原始的な「穴窯」による作品制作を開始。穴窯では炎が均一に当たらないため、炎の当たり具合によって陶器の表面の表情、色が変化する。中でも色は、焼き上げる過程で灰釉と交じり合いながら多様な色が生まれ、作品の表面で美しく調和している。しかし、炎が平均的でないため制作は難しく、窯入れした作品のうち、実際に完成するものは10分の1程度だという。

今回は、昨年中国で開かれた「日・仏・中現代美術世界展」でパリ国際サロン賞を受賞した作品「雲の輝き」も展示。また、無垢(むく)の木に陶器で作ったモチーフを張り付けた「陶板」は、これまであまり発表してこなかったもので、一般に披露するのは今会場が2カ所目となる。

市瀬さんは「平均的でない作品の中にある柔らかさ、色合いを見ていただければ」と話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。 -

南箕輪村議会12月定例会一般質問(2)

◆県が実施している希望の旅事業の継続について孕石勝市議員が質問した。

唐木一直村長は、「100人の利用がある。08年度に県の補助が廃止になっても、村独自の補助で実施したい。事業対象は現在も広く参加募集しているので、今までどおり実施するよう、委託事業なので村社会福祉協議会にお願いしていく」と述べた。

◆大芝公園の中央園路脇駐車場からセラピーロードに横断する際の安全対策について高見利夫議員が質問した。

村長は、「横断の誘導線など何らかの対応が必要と思っている。08年度の事業として実施していく」と答えた。

◆後期高齢者医療制度について三沢澄子議員が尋ねた。

住民への周知について住民福祉課長は「1月下旬から2月上旬、もしくは中旬になるかと思う」と説明した。

◆味工房新施設について小坂泰夫議員が質問した。

村長は、新施設の一部への民間導入の検討について「施設の話し合いはしているが、販売面まで議論が詰まっていない。味工房部門は一生懸命やっている皆さんの気持ちを大切にしたい」とし、焼肉ハウスの民間委託は「バーベキューコーナーに一体的にできればと今は考えている。委託は可能と思っている」と答えた。 -

氏原暉男信大名誉教授の出版記念講演会

ソバの特性からミャンマーにおける麻薬撲滅を目的とするソバ栽培に携わった経験まで、ソバに関するさまざまなことををつづった著書『ソバを知り、ソバを生かす』を10月に出版した氏原暉男信州大学名誉教授(73)=南箕輪村=による出版記念講演会が12日、伊那市西箕輪の羽広荘であった=写真。知人や友人など約30人が集まる中、氏原氏は8年間に及ぶミャンマーでの取り組みとその思いについて語った。

講演会は氏原氏の知人有志らが企画し、実現したもの。

氏原氏は、本の中でも触れているミャンマーで取り組んだソバ栽培による麻薬撲滅プロジェクトについて当時の様子や、その後の変化など紹介。

当時は山岳地帯に住むいくつかの少数民族が麻薬の原料となるケシの栽培を行い、それを売った現金収入で生計を立てているという状況にあったが、そんな中、その代替作物としてソバを普及させるプロジェクトを開始。各地を巡回しながらソバ作りについて指導し、最盛期には800ヘクタールまでソバの栽培面積を拡大し、アヘンの生産量をピーク時の半分に減らすことを実現したことを示した。

最後に「この国(ミャンマー)では、まだまだ少数民族の意見が中心部へ届かないというのが現状。だからこそ、渡したこれからもこの国を温かく見守り、一緒にやっていきたい」と今後への思いを語った。 -

上伊那地域ふるさと市町村圏計画後期計画第2回審議会

上伊那地域ふるさと市町村圏計画後期計画を審議する2回目の会議が13日、伊那市であった。委員らの意見をもとにして、後期基本計画素案に追加する修正個所などを確認。最終の審議会で修正を加えた答申内容を確認し、来年1月15日に小坂樫男広域連合長へ答申することとなった。

事務局では、前回審議会などで各委員から出された73の意見をもとに、各項目を再度検討。委員から新たに提案された土地利用計画や市街地づくりなどの計画立案に際して、自然環境に配慮することや、森林機能の活用、観光面での資源開発、担い手育成などを推進することなどを新たに追加することを案を提示し、了承を得た。 -

大芝荘などに「俳句と花の写真」作品展示

南箕輪村北殿の酒井昌好さん(72)が、俳句と花の写真を組み合わせた作品を大芝荘とフォレスト大芝に展示している。

新作10点で、伊那市の仲仙寺に咲くササユリの写真に添えた句は「笹百合や千年杉の枝の下」、大芝高原で撮影したホタルブクロに「高原の風が育てる釣鐘草」、ジャガイモの花の写真に「馬鈴薯の摘み捕る花の美しき」などがある。

俳句誌「みすゞ」「河」「欅」などの同人で、上伊那俳壇会長や各地の俳句大会の選者を務めた。4年前から俳句と写真の組み作品を展示、発表している。

酒井さんは、「満開の桜、赤いカンナ、大輪のクジャクサボテンなど花の美しさに魅せられ、無心に写真を撮る。俳句は撮影したときに自然に出てくる」という。年明けには、大芝の湯での作品展も予定しており、「多くの方にご覧いただきたい」と話している。 -

箕輪町特産07年産「まつぶさわいん」17日発売

箕輪町の特産品07年産「まつぶさわいん」が完成し13日、栽培研究に取り組む「箕輪町まつぶさ会」(17人、渕井英宏会長)の役員、町理事者、議員らによる試飲会が町役場であった。「酸味が抑えられ、飲みやすい」と好評で、17日から町内を中心に小売酒販店で販売を始める。

マツブサはモクレン科の落葉性つる植物で、秋に黒紫色の実を付ける。今年は、昨年の2倍以上、4年ぶりの豊作となり1264キロを収穫した。「夏の暑さと適度な雨でマツブサにとっては天候に恵まれた」といい、発足当初から比べると栽培面積は減少したものの、収量は上がった。

下伊那郡松川町の信州まし野ワインで醸造したマツブサ果汁100%の原酒。アルコール分8%。500ミリリットルビンで限定1500本。1本1850円(税込)。

渕井会長は「町の特産品としてご愛顧いただきたい」とあいさつ。平沢豊満町長は、「皆さんのご努力で今年も素晴らしい自然の贈り物、ワインができた。町も特産品として宣伝したい」と話した。 -

補助犬とともに人材養成

宮田村に本部がある日本聴導犬協会(有馬もと代表)は09年2月に、聴導犬・介助犬(補助犬)の訓練士を養成する学校を開校する準備を進めている。村内の町三区に協会の新施設が建設の運びになるなど環境が整い、補助犬とともに人材の養成もあわせて図っていく考えだ。

1年半のカリキュラムで、訓練士に必要な障害学、獣医学、医学、リハビリテーション学を履修するほか、社会福祉の担い手として不可欠な障害者論、福祉サービス、社会福祉概論などを取り入れ、障害者のカウンセラー的役割も果たす使命感を持った人材を育成する。

学校基本法に定める学校法人ではないが、補助犬育成に実績がある協会のノウハウを活用する。

内外の講師には各分野に精通した専門家があたり、校長には元信州大学学長の森本尚武氏、副校長には有馬代表が就任を予定。卒業生には準訓練士の資格を与え、優秀者には協会職員への道も開く。

募集人員は若干名。来年1月に受け付けを開始する予定。 -

年忘れは花巻き寿司で、ともいきの会が楽しんで

宮田村町二区の交流グループ・ともいきの会(矢亀誠一会長)は13日、駒ケ根市ふるさとの家に出かけ「花巻き寿司」づくりに挑戦した。今が見頃のサザンカを巻き寿司の図柄にし、約30人がワイワイにぎやかに楽しんだ。

忘年会をかねて訪れた一行。地元の農村女性でつくる「百笑塾」の小平つた子さんから指導を受け、さっそく体験した。

ヤマゴボウ、ホウレンソウ、サクラデンプンを具材にして巻き寿司に。その断面を切ると、見事なサザンカの図柄が花開いた。

パッと笑顔の花も咲き、「きれいなもんだ」と歓声も。巻き方の力具合によって若干図柄も変わったが、「個性が出るんだね」と喜んだ。

みんなで会食し「キレイでおいしい。正月につくってみよう」と会話も弾んだ。 -

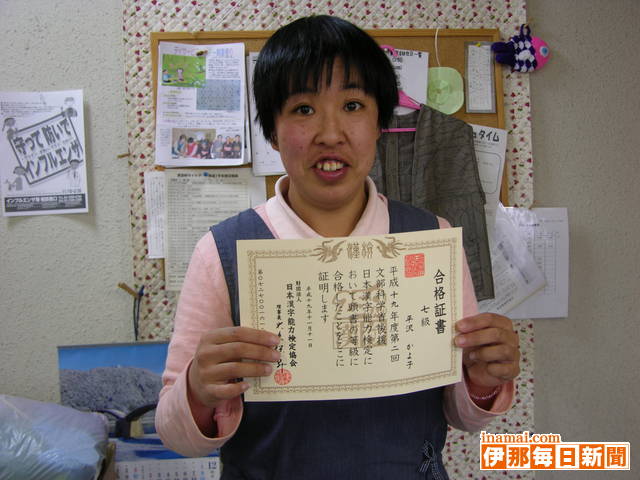

平沢さん漢字検定7級合格

宮田村福祉作業所に通う平沢かよ子さん(33)=新田区=が2度目の受験で、見事に漢字検定7級に合格した。一時はあきらめかけた目標を乗り越え「次は6級を目指したい」と意欲をみせている。

平沢さんが漢字に強い関心を持ち始めたのは、昨年の誕生日にもらった一冊の参考書。以来、勉強を続け今年2月の試験で8級に合格した。

その後、7級に向けて勉強をさらに進めたが、1回不合格となり頓挫しそうな時期もあった。

「一時はあきらめようと思ったけど、やって良かった」。毎日30分間集中して勉強し、10月の試験では200点満点で163点と高得点。合格ラインを20点以上上回った。

「漢字は作文を書いたりするのにも役立つ。もっと勉強して来年の6月には6級を受けたい」と目を輝かす。 -

大道芸でミニデイサービスをツアー行脚、作業所の吉澤さん、加藤さん

宮田村福祉作業所に通う吉澤康希さん=大久保区=と、加藤昌利さん=町一区=は、同施設職員の田口勉さんとともに、自慢の大道芸をひっさげて村内各地区で開かれている高齢者のミニデイサービスを訪問。ボランティアで・スツアー行脚・スし、お年寄りたちを喜ばせている。

皿まわしに、コマ回し。巧みな芸に、会場にはおひねりも飛び交う。

自分たちの芸を披露するだけではなく、高齢者に一緒に参加してもらう演出も忘れない。

時には失敗もあるが「がんばれ」と声援も。「うまいね」「すごい、すごい」。歓声はいつまでも止むことがなかった。

今までも作業所が関わるイベントなどに出演してきたが、お年寄りたちとのふれあいは、2人にとっても大きな経験となっている。

「喜んでくれて楽しいですね」。ツアーは来年始めまで続く。 -

「伊那市の教育を考える懇談会」(3)

伊那市の教育について各分野で活躍する人たちが意見を述べ合う「第3回伊那市の教育を考える懇談会」が14日、市役所であった。市の教育課題などに対し、提言をもらうための集まり。会社経営者や元中学校PTAら委員6人が、教職員の業務負担の軽減や家庭教育のあり方について話し合った=写真。

市教委が今秋までにまとめた市内小中学校の教職員を対象としたアンケートを題材に懇談。アンケートの回答は小学校が300人中250人、中学校が167人中143人で、「業務が多忙と感じる」との教職員は小学校で75・6パーセント、中学校で77・6パーセントに上った。その原因の多くは「校務・係の準備・会合」にあることが分かった。

懇談では、「情報化が進み、対応することへの大変さを感じている」「地域や保護者がかつてに比べ、いろいろな問題を学校に提起してくるため心の負担が多い」との教育現場の現状を把握。「先生がいろいろなことを抱え込んでいるので、その中のどの部分を外に出し、軽減するかを整理する必要がある」とされた。

具体案としては、クレーム対応の専門窓口の設置や、人生経験が豊富な高齢者を教育現場で活用する竏窒ネどを提案。「社会経験の乏しい先生が多いので、その穴を高齢者で埋めることができれば」と期待された。

また、「親が勉強しなければ学校の正しさは判断できない」との意見もあり、親の教育の重要性にも注目が集まった。 -

花ろまん31冬の鉢花シンビジュームとシクラメン

飯島町七久保の道の駅「花の里いいじま」で11月23日縲・5日、鉢花展示即売会が開かれ、町内の生産者7軒(シンビジューム2、シクラメン5)が丹精込めて咲かせた鉢花を並べた。伊那谷最大規模の展示即売会で、3日間にシンビジューム262鉢、シクラメンは817鉢売り上げるという盛況ぶりだった。今回は7軒の生産者のうち、シンビジュームの小林洋蘭園(小林千晃園主、岩間)、伊藤洋蘭園(伊藤長一郎園主、岩間)とシクラメンの宮崎園芸(宮崎健治園主、上の原)、星野園芸(星野寿充園主、上の原)を訪ね、今年の人気品種、1押しの花をお聞きした(大口国江)

(1)

##(中見出し)

アーチタイプが人気、小林洋蘭

ピンクの直立系を中心に数10種類、開花株は1万7000鉢を栽培、ピンク系中輪の「エレガントピンク」「ハレルヤ」「ピンクペチュエル」など桜色、大輪の白花「シークレットラブ」など。

「特に今年力を入れているのがアーチタイプ、一気に曲げると折れてしまうので、じょじょに曲げる、手間は2倍掛かる」とか。

品種は輪数が多く、曲げやすい「ピンクペチュエル(ピンク)」「ベビードール(白)」「アクアカナ‐リーラス(緑)」、「ベスパ(黄)」など。

##(中見出し)

ピンク系が人気 伊藤洋蘭

開花株1万8千鉢を栽培。ほとんどが中、大輪系で、ピンク系が8割、黄色が1割、緑、白、赤が合わせて1割程度、直立系が9割以上。

「人気があるのはピンク系の『愛子さま』、濃いピンクの『福娘』。純白の新品種『恋の予感』も注目されている」。

##(中見出し)

個体差が大きい、センダラビットとストレートピアスが注目 宮崎園芸

ガーデンシクラメンから贈答用の大鉢まで7万鉢を栽培している。「今年はセンダラビットとストレートピアスが注目されている。センダラビットは個体差が大きく、バリエーションが豊か。鉢によっても、同じ株でも全く異なる花が咲き、自分だけの花が楽しめるのが魅力。ストレートピアスも縁のピンクの出方に個体差がある」と話す。

##(中見出し)

珍しいストライブハーレーカインとストレートピアスが人気 星野園芸

5号鉢1万、6号鉢5千の合わせて、1万5千鉢を栽培。

「縦縞のま珍しい花、ストライブハーレーカインや、色鮮やかな新品種のストレートピアスが注目されている。シクラメンらしい赤の単色も評判がいい」。

# -

井上井月真筆集 伊那市に寄贈

漂泊の俳人井上井月(1822縲・7年)の没後120年を記念し、研究家や愛好者でつくる「井月顕彰会」が「井上井月真筆集」を新葉社(飯田市)から刊行した。10日、解説などを担当した会員の春日愚良子さん(伊那市美篶)と竹入弘元さん(同市荒井区)らが同市役所を訪れ市に真筆集1冊を寄贈した。

本は1年以上にわたり、伊那谷の井月立寄り先や所蔵家の家を回り、真筆をカメラマンとともに撮影して歩いて集めた俳句や書簡など約500点を収録。春日さんは「これだけ多くの人が大事に所蔵していることは、井月の人柄、書いた書のよさがあるから。今でも根強い人気」と話している。

刊行を記念して、来年1月22縲・7日、伊那市立伊那図書館で展示会を実施。同1月には、解説を担当した作家で評論家の村上護さん(東京都)らを招いた講演会を開く予定だ。

10月中旬に刊行した真筆集は限定300冊を製本、一冊2万9800円で販売している。問い合わせは、新葉社(TEL0265・22・2232)へ。

井月真筆集を寄贈する春日さん(左)と竹入さん -

カリンを使った料理講習で地産地消

農村女性ネット上伊那箕輪支部は9日、箕輪町で農業をしている女性の集まり「野良っ娘の会」の会員に呼びかけ、Aコープ箕輪店で地産地消セミナーを開いた。約30人が集まり、町特産のカリンを使ったジャムなどを作った。

カリンはジャム、カリン酒にして調理。そのほか、JA上伊那農政対策委員会の「米の消費拡大事業」で提供のあった米やしめじ、牛乳を使って「かぼちゃのポタージュ」「きのこの春巻き」「炊き込みご飯」を作った。

セミナーはカリンを使った料理を学び、特産品の消費拡大を狙う目的で、この日、作った料理は会員らで試食し、感想を農村女性ネットに報告。会員らは各家庭に帰り、レシピを周囲に普及していくという。

カリン酒を作る「野良っ娘の会」のメンバー -

第3回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール、かんてんぱぱ賞に新山小2の両角あずささん

伊那食品工業主催の「第3回かんてんぱぱ小学生絵画コンクール」の入賞者が決定し、最優秀賞の「かんてんぱぱ賞」に、大豆収穫の様子を描いた新山小学校2年、両角あずささんの作品「大きい大豆がとれたよ」が選ばれた。

個人賞の表彰式は来年1月19日の午前11時より、伊那市西春近のかんてんぱぱホールである。また、1月12日縲・月11日には、同ホールに応募作品全作品を展示する。

入賞者は次のみなさん。

◇かんてんぱぱ賞=両角あずさ(新山2)

◇伊那市長賞=中村美貴(伊那東6)

◇伊那市教育長賞=伊藤羅奈(西春近北6)

◇金賞=蟹沢美友(手良1)小牧薫(富県4)大脇愛菜(東春近6)

◇銀賞=竹内健人(新山1)三沢由芽(西春近北1)赤羽大輝(西春近北4)吉越さやか(高遠4)畑茉莉亜(伊那東5)佐藤璃奈(伊那北6)

◇銅賞=宮島真季(伊那1)御子柴拓馬(伊那2)土田金太郎(西春近北2)西條雄真(高遠2)伊藤大輝(伊那東3)岡田敏輝(長谷3)後藤彩乃(伊那北4)竹沢梨夏(高遠4)田中理土(伊那5)大槻あこ(手良5)城倉瞳(手良5)武田達也(伊那西6)

◇入賞▼低学年の部=高野歩有、近藤日向、

藤井孝仁、溝口開人(以上伊那1)春日悠太郎、西川寛也(以上伊那東1)池上玲奈、伊東竜輝、春日莉杏、高橋夏音、中島友希、林美吹、日野恵梨、松島さら、三澤駿一、矢島彩聖(以上伊那北1)井上真由香、細井彩夏(以上新山1)小松駿介、小松真都、西村颯斗、平沢弥彬(以上美篶1)井上亜聡、清水建次郎(以上東春近1)川島大和、木下俊輔(以上西箕輪1)中村麻白(西春近北1)網野舞優、酒井龍一(以上西春近南1)多田羅花梨(高遠北1)牛山遥奈、中山拓也、西村幸太(以上長谷1)沖本優弥、小椋祐哉、ハムリ阿太夢(以上伊那2)中村はつき、橋本健、溝上翔子、八木丹依那(以上伊那東2)木平尚、寺澤こずえ(以上西箕輪2)城倉景(西春近北2)有賀みゆ、中嶋由貴、松下聖(以上西春近南2)柿木成美、池上十五(以上高遠2)▼中学年の部=北原明日香、百瀬有里、山崎拓(以上伊那3)小日向佑斗(伊那東3)赤羽真弥、竹澤知央(以上伊那北3

)竹村菜津、寺澤顕子以上新山3)酒井茉弥子(手良3)小林秋奈、三澤裕太郎(以上東春近3)矢島侑希(西箕輪3)北村真帆、平澤直哉(以上西春近北3)西村翔馬(西春近南3)中島幸歩、吉田那緒(以上長谷3)高嶋海来(伊那4)小椋凱斗、藤本裕大(以上伊那東4)兼子周平、山田茜(以上伊那北4)竹松幹生(富県4)吉田葵(新山4)登内翔太、向山雄飛(以上手良4)小笠原あみ(東春近4)有賀裕樹、小池裕香(西箕輪4)寺本聡美(西春近北4

)北原悠哉(西春近南4)北原ひかり(高遠北4)小松裕太郎(高遠4)市ノ羽宏樹(長谷4)▼高学年の部=

飯島明日水、久保村知華、播摩里紗(伊那5)武田春星、宮澤里奈(伊那東5)橋爪栞奈(新山5)登内彩香(手良5)中村慧太(東春近5)白鳥聖乃(西箕輪5)野溝ゆきの、宮下真皓(以上西春近南5)伊藤詩帆(高遠北5)熊井水渡(伊那西6)伊藤和也(伊那東6)小林裕子、田澤颯斗(以上伊那北6)伊澤桃、橋爪未来(以上富県6)寺澤・ス子(新山6)酒井貴幸(東春近6)馬場清秀(西春近北6)北林大地、黒河内貴良(以上西春近南6) -

飯島町副町長に箕浦税夫氏を選任

飯島町の高坂町長は12日、任期満了に伴う副町長に、箕浦税夫氏(59)=飯島=を選任し、議会本会議で全会一致で同意された。

現副町長の山田敏明氏が任期満了で勇退するためで、高坂町長の提案説明に先立ち、山田副町長が「熱い合併論議を経て、自立の道を選択し、極めて厳しい財政運営を迫られる中で、行政と住民の距離が縮まったことは意義深かった。行政の一端を担い、十分とは言えないまでも、職責を全うでき、無事退任の日を迎えられたのは、町長さんをはじめ、議員のみなさん、職員に支えられたたまもの。若い有能な人材に後を託し、さわやかな気持ちで退任できる。市井の1町民として、町の限りない発展を祈っている」と、別れの言葉を述べた。

また、新たに副町長に選任された箕浦氏は「40年余の職員経験を生かし、微力ではあるが、一意専心の気概を持ち重責を果たしたい。山積する行政の諸課題に対し、職員の先頭に立ち、自立し持続可能な町づくりに精いっぱい取り組みたい」とあいさつした。

議会を代表し、織田議長が山田副町長の輝かしい経歴や業績を紹介し「その時々の懸案、課題に卓越した行政手腕を発揮し、町の発展に尽力した。職員や町民に信頼され、公務員として範をたれた。温厚な人柄は誰からも親しまれた。長い間、ご苦労様でした」と送別と労いの言葉を贈った。

箕浦氏は1948年飯島町飯島生まれ、赤穂高校卒業後、66年7月飯島町役場に奉職。教育委員会社会教育課長、住民税務課長、企画財政課長、総務課長などを歴任し、07年3月、役場を退職した。 -

高坂町長が2期目スタートに当り所信表明

2期目の再選を果たした飯島町の高坂宗昭町長は12日の就任初議会で「住民主役の協働のまちづくり」「人口増、活性化」「行財政改革の推進」-を3本柱とする所信を表明した。

具体的施策に▽バイパス開通を踏まえた土地利用計画を2010年度に策定▽町内幹線道路網の整備促進▽伊南バイパス-堂前線アクセス間は11年度を目標に開通▽新エネルギービジョンの策定(08年3月)▽本郷公民館、田切公民館の耐震化(10、11年実施)▽地域医療の確立▽公費による妊婦健診は年5回に▽乳幼児医療無料化は中学生まで引き上げ▽各種検診の拡大▽地域の魅力を生かした産業振興▽住民意見(パブリックコメント)・住民自治基本条例など、重要事項の決定に町民が参画する手法の実施▽行政評価制度を含め一層開かれた町政運営▽職員定員管理計画の推進-などを挙げ「健全財政と自主財源確保に手段を尽くし、メリハリある行政運営、選択と実行で町の発展に全力で取り組みたい」と決意を述べた。 -

駒ケ根市長選告示まで1カ月

任期満了(08年1月28日)に伴う駒ケ根市長選の告示(1月13日)まで1カ月。これまでに立候補を表明しているのはいずれも新人の、前市議会議長で市社会福祉協議会会長の北沢洋氏(56)=無所属、上赤須=と、元県教育次長の杉本幸治氏(58)=無所属、上穂町=の2人。ほかに北割二区の男性が出馬する意向を示していたが、11月に断念を決めた。共産党や市民団体は引き続き候補擁立を模索しているが調整は難航しているもようで、三つ巴か、それ以上の戦いになるかどうかは微妙な情勢だ。

北沢氏、杉本氏とも精力的にあいさつ回りやミニ集会などを行い、政策のアピールと知名度の向上を図っている。北沢氏は「中原市長が取り組んできた社会基盤整備など、良いところは継続する。財政が厳しい中、必要なものを取捨選択し、市民と相談しながら政策を実行していきたい」として、基本的に中原路線を踏襲しつつ独自色を出していきたいとする方針を示している。杉本氏は中原市政について「財政基盤を築いたことは評価するが、誰でも自由にものが言える雰囲気がなくなるなど多選の弊害が出た。市民がもっと市政に参加できる場をつくる必要がある」と・ス長期政権・スを批判している。

だが掲げる政策はいずれも医療、福祉、教育、子育て支援の充実や産業振興などで、大きな違いは見られない。争点が見えにくい上、政治的な実行力もともに未知数とあって、選挙に向けての市民の関心はいまだ高まっているとはいえない。町三区の無職の男性(83)は「どちらでもいいが、高齢者が希望を持てるような市にしてほしい」と話している。

立候補手続き説明会は12月20日、届け出書類事前審査は1月8日に行われる。投開票は同20日。 -

光前寺で福だるま名入れ始まる

今年も残すところ半月あまり竏秩B駒ケ根市の古刹光前寺(吉沢道人住職)では商店や企業、個人などが商売繁盛や家内安全の願いを託して依頼した福だるまの名入れ作業が始まっている=写真。本坊の座敷にうず高く積まれた赤や金、白など、大小さまざまのだるまに囲まれた吉沢住職が筆を手にして一つ一つのだるまに丁寧に名前を書き込み、職員が白で縁取りをして仕上げている。吉沢住職は「皆さんにとって来年が良い年になるよう心を込めて書いています」と話している。作業は来週にかけて最盛期を迎える。

寺では正月に販売するだるまを例年並みの約1500個用意。このうち注文に応じて名入れをするのは約250個という。名入れの申し込みは20日すぎまで受け付けている。 -

駒ケ根高原スキー場安全祈願祭

駒ケ根市の中央アルプス駒ケ根高原スキー場は12日、安全祈願祭を同スキー場のゲレンデで行った。スキー場を運営する中央アルプス観光の関係者など約20人が参列。祭壇に玉ぐしをささげるなどの神事を行って営業期間中の無事故を祈った=写真。

オープン予定は15日だが、雪はゲレンデの一部を覆っているだけで、滑走可能には程遠い状態。12台のスノーマシン(人工降雪機)を使って懸命に雪を作っているが、冷え込みが足りないため、十分に稼動できない日が続いている。関係者は雪の少ないゲレンデをうらめしそうに見上げながらため息をついていた。

同スキー場の入場者は、暖冬だった昨季は5万5千人と振るわなかったが、雪に恵まれた一昨年度は約6万7千人と好調だった。担当者は「今シーズンはそれを何とか超えたいが、天候ばかりはどうにも…」と話している。今季はレンタル用具を更新するなどして集客に力を入れている。 -

東中全国中学校駅伝壮行会

全国中学校駅伝競走大会(15日、山口県)に男女アベック出場する駒ケ根市の東中学校陸上部の壮行会が11日、同校で行われた。全校生徒と来賓らが出場選手の活躍を祈ってエールを送った=写真。決意表明で男子主将の福沢潤一君(3年)は「多くの人の応援への恩返しとして男女アベック入賞したい」、女子主将の篠田美樹さん(3年)は「厳しいレースになると思うが、出場に満足せず、ベストを尽くして精いっぱい走ってきたい」とそれぞれ意欲を述べた。生徒会長の山内さなえさんは「同じ学校の生徒としてすごくうれしい。上位にいくのは大変だが、みんなの期待を背負ってがんばってほしい」と激励した。同窓会長の下島秀一さんは「素晴らしい快挙だ。小さな学校でもこれだけのことができるんだと全国に感動を与えられる。力を出し切って力走を」と応援の言葉を送った。

ステージ後方には、来年厄年を迎える同窓生の会「羊申(ようしん)会」が前日に贈ったばかりの大きな横断幕も掲げられ、大会への決意を盛り上げていた。 -

南箕輪村議会12月定例会一般質問(1)

◆本年10月以降の導入を検討していた公共工事の制限付き一般競争入札の導入について原悟郎議員が質問した。

唐木一直村長は、村ホームページへの入札公示などに関わるサーバー準備の遅れを挙げ、開始時期について「年明けに始めたい」と答えた。一般競争入札の対象を当初300万円以上の工事としていたが、地方自治法に定める随意契約を除く範囲で工事契約は130万円、委託契約は50万円を超える工事にする考えを示した。

◆大芝公園の村民プールの維持管理について原司宣議員が尋ねた。

村長は、「大芝は多様なスポーツ施設があることが魅力。必要最小限の修繕をしながら出来るだけ持たせていきたい」と答えた。村民プールは79年に建設。02年度に50メートルプールと幼児プール、本年度25メートルプールの修繕を終えている。

◆農業振興対策で南箕輪ブランドについて山口守夫議員が質問した。

村長は、「米で『コシヒカリ森の大地』を販売する。04年度から取り組み、07年度はまっくんファーム内に専門部会を設けてやってきた。ほかの米と差別化して販売する。販路拡大はJAが責任をもってやっていただけるという。作っていただける人がいないと成り立たないが、来年以降面積拡大も考えている。大変ありがたい。強力に推進したい」と答えた。 -

箕輪町議会12月定例会一般質問(2)

◆後期高齢者医療制度の住民説明について藤田英文議員が質問した。

平沢豊満町長は、「きめ細かな説明をしたい」として、来年1月11日から夜間に町内9カ所で対象者の家族向け、1月下旬から2月上旬の昼間に対象者向けに説明会を開く計画を示し、1月に75歳以上の町民に通知を出すことを説明した。

◆グリーンツーリズムの構想について3人の議員が質問した。

町長は、「グリーンツーリズムと健康づくりでまとめていきたいと思っている。みのわ健康アカデミーのプログラムをうまく使い、さらに農作業、森林浴、ハイキング、温泉などを使って検討したらどうかと、まとめをしている」と答えた。 -

駒ヶ根東アベック初出場の全中駅伝 真剣勝負

第15回全国中学校駅伝大会は15日、山口県山口市のセミナーパーククロスカントリーコースで男子6区間18キロ、女子5区間12キロでああり、県代表の駒ヶ根東は男女そろって初出場する。選手たちは同校創立43年目にして全国への扉を開いた開拓者。これまで、「夢は本当に願うと実現すること」を身をもって伝えている。

究極のチームプレーだが一人ひとりの責任が重いのが駅伝。竹田正樹監督(45)は「一人で走る孤独な競技だが、たすきをつなげれる楽しみ、達成感を持てるスポーツ」と語る。昨年の県中駅伝では気持ちの弱さから全中の出場権を逃した。今年は男女ともそれぞれが自分の役割を果たし、大会初のアベック優勝。前回大会の悔しさを晴らした。

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)竏窒ェ合言葉だった。「普段ならあんなことはしなかった」という、女子のアンカーだった篠田美樹主将(3年)はゴールテープを切る瞬間、人差し指を立てた右手を高く空に突き上げた。「去年できなかったので1位を取れた喜びが爆発した」

1612/(火)