-

1日からあいさつ運動強化旬間

中川村は1日縲・0日まであいさつ強化旬間と位置付け、「中川村はあいさつがよくできる村、この伝統を大切に」をスローガンに、07年度あいさつ運動を展開する。

村・小中PTA、みなかた・片桐保育園などが中心になって運動を展開。▽家庭内であいさつを気持ちよくかわそう▽子どもたちとのあいさつに一言添えよう▽大人同士のあいさつもこの機会に見直そう-などを重点項目に掲げた。

また、「あいさつで広がる笑顔、深まる絆、高まる安心」「あいさつで、今日1日さわやかに」「あいさつは皆を結ぶ、1つのわ」など各地区で標語を募集し、公共施設などに張り、運動の浸透を図っている。 -

高校生活の集大成、インターハイ出場の2選手を激励

宮田村から全国高校総体(インターハイ)にフェンシング個人、団体で出場する赤穂高3年三澤杏奈さん(18)=大原区=と、同じく新体操団体の伊那西高3年大沢ひとみさん(17)=南割区=の激励会が31日、村役場であった。2人はいずれも3年連続の出場。高校生活の集大成として、活躍を誓った。

全身を突くことで得点を競う「エペ」で1年の時からインターハイ出場の三澤さん。今大会は有効面が胴体に限られる「フルーレ」に加え、赤穂高の仲間と一緒に戦う団体でもインターハイに挑む。

この日は清水靖夫村長から激励を受け「団体で行けるのは本当にうれしい。自分たちが納得できるよう頂点を目指し、高校生活の全てをぶつけたい」と抱負。個人種目でも今まで以上の成績を残すと力強く語った。

保育園の時から新体操を続けてきた大沢さん。個人は届かなかったが、団体で3年連続の全国に臨む。

夏休みに入ってから合宿が続き、31日日早朝には大会会場へ向けて出発。激励会には母親の富美恵さんが代理で出席し、「昨年の16位より上を狙っている。頑張ってきてくれるはず」と話した。

今年のインターハイは佐賀県が会場。新体操は3日から県体育館、フェンシングは7日から嬉野市体育館で行われる。 -

地図情報システムで地域の支え合いマップを

宮田村中越区は、パソコンの地図情報(GIS)システムを住民自ら駆使して、緊急災害時の支え合いマップを作成しようと取り組み始めた。今までは初期に膨大な費用や労力がかかるとされ行政や企業が利用主体だった同システム。集落単位で活用する試みは上伊那では初、全国的にも珍しいが「これをきっかけに情報を寄せ合ったり、真剣に考える過程のほうが大切」と、関係者は希薄だった災害に対する住民の意識変化に期待を寄せる。

地図情報システムは様々な用途に使われるが、数百万から数千万円と高額。専門知識がないと操作も難しかったが近年10万円ほどの安価なソフトが登場し、容易に使いこなせることもあり着目した。

中越区は当初、除雪管理に使おうと計画したが、幅広い用途が考えられるシステムの利便性を発揮させようと、未整備だった支え合いマップからまず着手することに。県の元気づくり支援金から15万円の助成も受けた。

30日夜には区の役員が集まり、システムの使い方などを学習。さらにはどのような情報を地図に盛り込んでいくか、話題を広げた。

「支援が必要な世帯を色分けしよう」「色々な情報を盛り込み過ぎるのは逆に使いずらくなるのでは」など、さっそく熱く議論。

今までは区の集落センターとしか定めていなかった避難所についても、「隣組や班で1次避難場所を決め地図情報に盛り込もう」と話しは及んだ。

「このように頭をみんなでひねることこそ大切なのでは」と近藤健一区長。システム導入を提案した村総務課企画情報係長で同区担当職員でもある赤羽和夫さんも「地域のことを話し合うきっかけづくりになるはず。モデルケースにして全村に広げたい」と話す。

マップは9月の防災訓練に活用。緊急時に必要な情報を精査していく考えだ。 -

伊那市、子育てガイドブックの配布開始

子育てで困った時に役立ててもらおう竏窒ニ伊那市は1日、市内の子育て支援制度や子育てサークルや託児所、病院などの所在地と連絡先をひとまとめにした子育てガイドブックの配布を開始した=写真。

同ガイドブックは「子育てに関するさまざまな悩みをどこで相談したらいいのか分からない」という住民の声を受けて今年初めて作製したもの。子育てサークル代表者などでつくる「子育て支援ネットワーク連絡会」の協力のもと、妊娠した時の届け出方法からそれぞれの悩みに応じた相談窓口、市の子育て支援制度などを掲載しているほか、託児施設や子育てサークル、保育園が学校、病院などの所在地と連絡先の一覧をつけ、妊娠時から中学生までの相談窓口を明確化した。

約2千部を印刷した今年は、3歳児までの各健診で配布していく予定で、ガイドブックそのものは1年ごとに見直ししていく。 -

市役所本庁の大規模改修終わる

伊那市役所本庁の大規模改修が31日、終了した。新設したトイレなどは1日から利用可能となる。

改修は06縲・7年度、耐震度の強化や市町村合併に伴う住民の一体感を図るため、1階部分に耐震間柱や交流スペースなどを新たに設けたほか、火災時対応のエレベーター前への防煙区画を整備。

耐震度の強化は、官庁施設の総合耐震計画基準に適合させるため、1階市民ホールなどに直径約40センチの耐震間柱8本を建てた。

交流スペース(広さ72平方メートル)は、正面玄関の両側に設置。西側は、情報発信の場として観光パンフレットなどをそろえるほか、市民がくつろげるように机やいす、飲料水の自動販売機を置く。市街地循環バスの待ち合い場所に使うこともできる。東側は喫煙所、打ち合わせスペース。

また「トイレが少ない」という要望にこたえ、西側(社会福祉課・高齢者福祉課前)に男女別のトイレと多目的トイレを設けた。多目的トイレ(2カ所)には、オストメイト(人工肛門などを保有する人)用や収納式ベビーシートを備えた。閉庁時は利用できないが、催し物がある場合は開放し、庁舎内に入らなくても外から出入りができるようにする。

事業費は1億6600万円で、合併特例債を活用した。 -

伊那市立図書館夏休み企画「ブックカバー&ヨーヨーキルト作り」

伊那市の市立図書館は29日、夏読書「サマーリーディング」事業の一環で、夏休み企画「ブックカバー&ヨーヨーキルト作り」をした。小学生が布でブックカバー作りを楽しんだ。

今年、読書のお手伝いをしようと「サマーリーディング」事業を計画。館内に職員お勧め本コーナーを設けたり、クイズの正解者の中から10人に本の袋をプレゼントするなどしている。

読書にちなんで計画したブックカバー作りは、参加者が文庫本やハードカバーなど好きな本の大きさに合わせて好みの布を縫って仕上げた。

伊那小学校5年の御子柴杏奈さんは、「お気に入りの本『鏡の向こう側』のカバーを作りたい」と好きな布を持参して参加。手芸好きとあって、器用に作っていた。 -

町一区の飯ごうすいさん

小学生は夏休みに入り、宮田村内でも地区行事が盛んに行われている。各地区のPTAや育成会などが協力し、肝だめしや花火大会、納涼祭と多彩。火おこしから調理まで子どもたち自ら協力する飯ごうすいさんは、太田切川の河原で行う地区が大半で、野外体験も満喫している。

町一区の飯ごうすいさんは29日開き、38人の小学生が参加。村内の養魚場閉鎖により中止する地区が多くなったマスのつかみどりを、子どもたちの強い要望を受けて今年も実施した。

太田切川の河原にできた安全なよどみにマスを放流。子どもたちは素早い魚影を追いながら歓声をあげた。

ご飯を炊き、カレーを調理。遊んで汗をかいた後は、野外で食べる美味しい食事に舌鼓を打っていた。 -

トップストーンロゼッタ北信越へ

宮田村のサッカークラブチーム・トップストーンの女子ロゼッタは28、29日、U‐12(12歳以下)の女子北信越大会出場をかけた松本平カップ(松本市)で4位に入り、県代表の切符を手にした。また、男子ジュニアの4年生チームはマクドナルド杯で3位に入った。

参戦1年目で県リーグを制して臨んだロゼッタだが、厳しい対戦カードに苦戦した。最終戦は3点差以上での勝利が求められたが、波田に5‐0で快勝。富山県で開かれる北信越大会への出場を決めた。 -

親子昆虫教室

駒ケ根市立博物館は29日、親子昆虫教室を中沢のかっぱ広場周辺で開いた。市内外の4組15人ほどが参加。トンボやチョウなど観察しながらつかまえ、標本の作り方も学んだ。

昨年まではふるさとの丘で開いていたが、今年は天竜川岸に場所を移した。

昆虫に詳しい田中邦治さんと氣賀澤和男さんを講師に、散策しながら虫探し。「こんな所にいた」など歓声をあげながら、網などを使って採集していた。 -

天竜川ゆめ会議がアレチウリ駆除作業

天竜川ゆめ会議は28、29日、岡谷市から飯田市までの天竜川流域でアレチウリの駆除作業を行った。総勢200人以上が参加し、自然環境に影響を与える植物を取り除こうと汗を流した。

そのうち駒ケ根市の会場は29日に新宮川合流点で行い約30人が参加。根気よく力をあわせた。

28日に行った宮田村の会場では、地元の大久保区と大田切区も協力。母なる天竜川の素晴らしさを改めて感じながら、足元の環境を考えていこうと作業に励んだ。 -

「漂泊の俳人・井上井月記」発刊

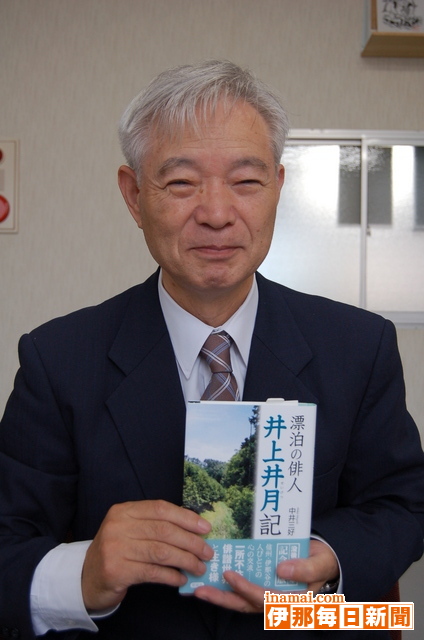

上伊那でいまだに根強い人気を保っている井上井月の俳諧世界とその生きざまを独自のタッチで著した書「漂泊の俳人・井上井月記」がこのほど彩流社(東京都千代田区)から発刊された。「(井月)没後120年記念出版」と銘打つ。

著者は、俳誌「俳句往来」主宰で、元高校長の中井三好氏(69)=東京都在住=。

長岡藩の優秀な青年武士として将来を嘱望されていた井月が、一所不在の侘びを追い求める俳諧師となって伊那谷をふらりと訪れ、住民の温かい人情に触れながら各地で名句を残し、やがて郷里へ帰ることもなく美篶村末広(現伊那市)で息を引き取るまでを、その時々の句と照らし合わせながら生き生きと描いている。流れるような文章は読者を飽きさせない。

あまり知られていない青少年期についても簡潔に触れてあり、当時の長岡藩の事情などを描写した個所と合わせ、井月の背景が立体的によく理解できる組み立てになっている。さらに、井月の発句や文章に、京都の連歌師たちが使っていた特殊な「新在家文字」が見られることから、「井月は長く京都あたりで俳諧の修業を積み、文学的感性も育んでいったのではないか」と推測するなど、国文学に精通した確かな分析力も随所で見せる。

井月を慕って伊那市まで墓参にやってきた種田山頭火や、「井月全集」を著した下島勲=駒ケ根市中沢出身=を通じて井月を知り、「与謝蕪村以来の日本文学の大発見」と絶賛した芥川龍之介の逸話なども興味深い。

中井氏はあとがきで「芥川龍之介の生涯を深く知ろうと、龍之介の父道章の主治医であり龍之介の文人仲間であった下島勲の文章を漁(あさ)っている時、井上井月の存在を知った。(略)龍之介が究明したであろう井月の俳諧の高みを望みたく、漂泊の俳人井月を求めて、その足跡の旅に出た」と記している。同書にはこの「足跡の旅」の成果がびっしり詰まっている。

174ページ。本体定価1500円。

9月2日に、中井氏の講演会が伊那市立図書館で開かれる。詳細は伊那毎日新聞紙上で後日紹介。 -

第54回上伊那郡市母子寡婦福祉大会

第54回上伊那郡市母子寡婦福祉大会は29日、伊那市の伊那公民館で開いた。上伊那郡母子寡婦福祉協議会、伊那市と駒ヶ根市の各母子寡婦福祉会の3者主催の同福祉大会は今年で長年の歴史に幕を閉じ、記念大会を伊那市の東部中学校合唱部の演奏が盛り上げた。

各協議会や福祉会の活動はこれまで通り継続するが、3者が集う福祉大会は協議の結果、今年で終了することになった。式典で加納春江大会長は、「変動する社会情勢の中で困難な問題を抱えているもの同士が集い、今後は若いお母さんが大勢集まっていける形にしていきたい。今後とも会にお力をいただきたい」とあいさつした。

式典では優良母子家庭、功労者の表彰もあった。 -

森林セラピーグランドオープン記念

親子スタンプ&ウォークラリー

南箕輪村と村森林セラピー協議会は29日、森林セラピーグランドオープンを記念して、大芝高原みんなの森セラピーロードで「親子スタンプ&ウォークラリー」を開いた。約130人が参加し、森の中の3キロコースを楽しく歩いた。

親子で楽しみながらセラピーロードを歩き、いやし・健康・自然などの理解を深めてもらう目的。

夏休みで多くの親子が集まり、スタンプラリーカードをもらって出発。案内板に従ってさわやかなセラピーロード内のコースを歩き、「かたらい亭」「赤松の小屋」など4カ所のチェックポイントでスタンプを押してもらった。

4つのスタンプがそろってゴールした参加者には記念品としてお香と消しゴムのセット、さらに花火セットや大芝高原味工房のジェラート券が50人に当たる抽選もあった。 -

南箕輪村長杯少年野球大会

南箕輪少年野球連盟(征矢秀一郎会長)主催の07年度南箕輪村長杯少年野球大会は29日、大芝野球場で開いた。8チームがトーナメント戦で競い、伊那中部スポーツ少年団が優勝した。

例年、南箕輪村、箕輪町、伊那市から8チームが出場して開く大会。今年は夏休み行事などで参加できないチームがあり、岡谷市から1チームが加わった。

伊那中部スポーツ少年団は、1回戦で守屋スネークスに4-3、準決勝は箕輪彗星クラブに3-2で勝ち、決勝戦は南小ドラゴンズに6-1で勝って優勝した。2位は南小ドラゴンス、3位は長地ファイヤードラゴンズだった。 -

第2回ボイス81地域会議、上伊那地区で開催

知事と市町村長らが地域のことについて意見交換する「ボイス81地域会議」が30日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。村井知事や県幹部を迎え、上伊那地区の市町村長らがそれぞれに直面する地域の課題について提言。医療提供体制の充実や有害鳥獣駆除など、早急な対応が必要な問題に対する県の支援を求めた=写真。

10広域ごとに開催する地域懇談会は昨年に続き2年目。

医師、産科医不足が深刻化していることを受け、医師確保のための具体的取り組みを求める声が多く、小坂伊那市長は「県立病院から産科医を配置するか、院内助産院を設置する早急に対応してほしい」と指摘。それに対し村井知事は「県が本気になって取り組まなければどうしようもない問題。病院が研修医を抱え込むことができるようなインセンティブをつけるなどの工夫ができないかと検討している」として、具体的には研修環境の充実、女性医師の確保、研究助成金の増額などを挙げた。

有害鳥獣対策としては、適正かつ広域的な駆除体制の確立を求める意見が出たほか、駆除した肉を食肉として活用するためのガイドラインの策定を早急に示してほしいとする声があった。 -

参院選長野選挙区 羽田氏が大差でトップ当選

第21回参院選は29日、投開票が行われ、長野選挙区(改選定数2)は羽田雄一郎氏(40)=民主前=と吉田博美氏(58)=自民前=が当選した。羽田氏は53万8690票(4候補の得票数合計の47・9%)を獲得、吉田氏の30万1635票(同26・8%)に大差をつけて見事トップ当選した。

今回の選挙は年金問題、大臣事務所費問題などが安倍内閣への強い逆風となり、吉田氏を終始苦しめた。

民主党の大躍進で同党が目指す次期総選挙での政権交代の基礎固めができたと見る関係者は多い。上伊那地方でも羽田氏は追い風の強さを見せ、伊那市、駒ケ根市、6町村計のいずれも吉田氏を引き離し最多得票した。

しかし町村別に見ると、飯島町と中川村で吉田氏が羽田氏を抑えてトップ得票している。駒ケ根市では羽田氏が最多得票したとはいえ、吉田氏とは僅差で、伊南地区では総じて吉田氏が健闘している。吉田氏の地元に地理的に近いということや保守色が強い地域性などが原因として考えられる。

両氏の差には投票率も影響していそうだ。投票率が平均70・9%と高かった6町村では、得票率で羽田氏45・0%、吉田氏30・6%となり、両者の差は14・4ポイントと広がっている。逆に投票率が65・88%と比較的低かった駒ケ根市では羽田氏の得票率41・5%、吉田氏同36・0%で差はわずか5・5ポイント。共産党の中野早苗氏の場合も投票率に応じて得票率に羽田氏と同じ動きが見られ、無党派層の票が影響していることがうかがえる。

##(写真・顔)

当選 羽田雄一郎(40)民主前(3) 党農林水産団体局次長 玉川大学文学部卒 上田市

当選 吉田博美(58)自民前(2) 党副幹事長 早稲田大学社会科学部卒 下伊那郡松川町 -

参議員選 伊那市・投票所で二重交付

29日投開票の参議員選挙で、伊那市選挙管理委員会(田中信也委員長)は同日、同市第38投票所である東春近の田原公民館で、有権者3人に対し、職員の事務的ミスで比例代表の投票用紙を二重交付し、投票させる不手際があったと発表した。

市選管によると、二重交付があったのは午前7時の投票開始後。有権者に職員が比例代表の投票用紙を手渡し、選挙区の候補者名を書くように説明し、投票させた。誤りに気づいた職員は再度、比例代表の用紙を渡し、投票させたため二重交付になってしまった。

二重交付は公職選挙法では認められていないが、そのまま開票。市選管は「職員のミスによる二重交付は法律上、想定されていない。投票されたものを開票で見分けることはできず結果、有効として扱われる」と説明している。

各投票所では選挙区、比例代表竏窒フ手順で投票するはずが、そもそも田原公民館は当初、交付機にそれぞれ違った投票用紙がセットされ、投票箱も入れ違っていたという。田中委員長は「初歩的ミスだった。確認していれば防げたこと」と陳謝している。

「今後の選挙では、投票用紙が交付係に正しく配備されているか、交付機に正しくセットされているかなどを投票開始前に選挙事務本部から各投票所へ確認の電話を入れ、再確認したい」としている。

陳謝する田中委員長(左)ら -

アレチウリ駆除大作戦

三峰川みらい会議などでつくる実行委員会は29日、伊那市の三峰川周辺5カ所で、「アレチウリ駆除大作戦」を実施した=写真。既存の植物などに影響を及ぼす外来植物を駆除する働きで9回目。環境問題に関心のある企業や地域ボランティアら約130人が作業した。

アレチウリは、ウリ科の一年草で、繁殖力が強く、在来の草花や木々を覆い枯らしてしまう。そのため、種ができる秋までに根を抜き取るなどの駆除をしている。この日は、県下の駆除統一行動日で、天竜川ゆめ会議などが上伊那の天竜川を中心に作業した。

三峰川では、上流の長谷地域から三峰川橋下流までの5カ所に分かれて作業。参加者らは、繁茂するアレチウリを根元から一本一本引き抜いたり、かまで刈り取ったりと約1時間半の作業に汗を流した。

関係者によると、アレチウリは繁殖力が強いため根絶させるには、根気よく駆除を実施しなけらばならないという。実行委員長の三峰川みらい会議代表、織井秀夫さんは「みなさんの自宅近くでも見つけたら、関心を持って駆除してほしい」と話していた。 -

伊那JC 水と触れ合う企画でカヌー体験

伊那青年会議所(伊那JC)は29日、伊那市長谷の三峰川にある美和ダム湖で、「実践!原点体感学習(1)水に触れる」を開いた。集まった上伊那の小学生縲恪mZ生の約20人がカヌー試乗体験を通じて、水の大切さや郷土の自然のすばらしさを実感した。

伊那JCが、三峰川の水が海へ流れ出る場所の中田島砂丘(静岡県)で、10年ほど続ける「ウミガメ放流体験会」の事前学習として開いた初企画。関係者は「上流から流れたごみが、死んだウミガメの腹の中から見つかった。子供たちには、水の大切さを知ってもらいたい」と話している。

地元のカヌークラブメンバーの指導で試乗した。参加者たちは、水しぶきと涼風を受けながら湖面を探索。伊那小2年の登内瑛君(7)は「水の上を自由に動けて楽しかった。水を近くで感じることが出来たので、もう一度乗りたい」などと満喫していた。

伊那JCは、9月下旬のウミガメ放流に向け、8月中旬には源流域近くの鹿嶺高原(長谷)でキャンプを開く。

水しぶきを受けながらカヌーでツーリングを楽しむ参加者たち -

吹奏楽コンクール中学生の部

第47回県吹奏楽コンクール中学生の部南信A地区大会が28日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった=写真。2部門に上伊那、諏訪地区から計28校が参加し、各部門の県大会出場校を決めた。県吹奏楽連盟など主催。

コンクールはA編成(50人以内、課題曲・自由曲)、B編成(30人以内、自由曲)の2部門で実施。作・編曲家、中学校教諭5人が、演奏技術や表現力などを審査し、県大会(8月4日縲・に出場するA編成上位11校、B編成上位2校を決めた。

生徒らは喜歌劇やわらべ歌などを自由曲の題材に、日ごろの練習成果を発揮。息のあった、澄んだ響きが、ほぼ満席の会場に集まった保護者ら観客を魅了した。

県大会出場校は次の通り(上伊那関係分)。

▽A編成=春富、赤穂、伊那、飯島、辰野、箕輪(以上金賞)中川(銀賞)

▽B編成=該当なし -

全国に挑むトップストーンJrに・スビッグ・スなプレゼント

U‐12(12歳以下)の全日本少年サッカー大会に県代表として初出場する宮田村のトップストーンジュニアを応援しようと30日、マクドナルド駒ケ根ベルシャイン店はビッグマックバリューセット1000食分の無料券を同チームにプレゼントした。地元企業の熱烈なサポートに、選手たちは活躍を改めて誓った。

来月4日に開幕を控え合宿中の選手たち。5人が同店を訪問し、黒田利幸店長は「全国大会は一生の宝物になるはず。期待してます」と激励した。

「宮田村トップストーンジュニア全国大会もがんばれ」と特別に書かれた無料券を手渡され、古河原凌哉主将は「県の代表として恥かしくない試合をしたい」と感謝した。

マクドナルドは大会も開くなど県の少年サッカーを支援。トップストーンの杉本雅史理事は「子どもたちを育成できるのもこのような企業の理解協力あってこそ」と話した。 -

名物丼が弁当に、先行販売で160食完売

宮田村の名物丼「紫輝彩丼」が弁当になって29日、同村で開かれたリンゴオーナー契約会の会場で販売された。

10月にコンビニ大手のサークルKサンクスが県内120店舗で販売を予定。同社の弁当を生産する村内のジャパンフレッシュが研究を重ね、和風仕立てで製品化した。

この日は先行して提供する形となったが、県外から訪れるリンゴオーナーの事前予約分を含め計160食を完売。

会場には名物丼のイメージキャラクター「どんぶりレンジャー」も登場し、購入者に丼食事券やタオルなどが当たる抽選会も。

丼プロジェクトの代表も務める小田切等村商工会青年部長は「反響も上々。弁当を食べて、名物丼を取り扱う12店舗にも足を運んでもらえたら」と期待を寄せた。 -

ネパール派遣職員に辞令交付

8月1日にJICA(国際協力機構)ネパール事務所に調整員として派遣される駒ケ根市職員の大野秀悟さん(32)=小町屋=への辞令交付式が30日、市役所で行われた。大野さんは「求められている高いレベルには達していないが、勉強してきたことをネパールでの仕事に生かしたい。頑張ってきます」と出発に当たっての決意を述べた=写真。大野さんは中学生の時の海外協力隊訓練所への体験入隊以来、海外での活動を夢見てきた。派遣期間は2年間だが「できればもっと長く仕事をしてきたい」と話している。

辞令書を手渡した中原正純市長は「培ってきた経験と知識を生かし、市民の代表として恥ずかしくないよう使命を果たしてほしい。活躍を期待している」と激励した。

ネパール調整員は駒ケ根市にJICA青年海外協力隊訓練所があることなどから、1998年から市が継続して派遣している。大野さんは4代目。ネパール・ポカラ市とは01年に国際協力友好都市提携を結んだ。 -

長持ち会が20周年

宮田村町二区の有志らでつくる「信州宮田長持ち会」は28日、発足20周年の記念祝賀会を開いた。津島神社祇園祭本祭りに奉納し、2年に1度の村の夏祭りでも勇壮な練り歩きを披露するが、さらに伝統を育んでいこうと、地域一緒に節目を祝った。

あばれみこしが有名な宵祭りとともに、本祭りも賑やかに盛り上げようと発足したのがきっかけ。現在も60人余りが会員となり、地域を結ぶ役割も担っている。

祝賀会には会員が家族同伴で集まり、来賓含め80人ほどが出席。花井茂治会長は「長く続けられたのも地域の温かな支援あってこそ。今後もさらに協力していきたい」とあいさつした。

清水靖夫村長、加藤一彦町二区長は「25年、30年とさらに伝統を培って」と祝辞。

会員の伊藤博康さんが相撲甚句で20年を振り返ったほか、練り歩く時に口ずさむ独特の長持ち唄を全員で唱和するなど、和やかな雰囲気に包まれた。 -

喫茶「ありがとう」、地域とともに1周年祝う

宮田村福祉作業所が町二区の仲なかふれあいセンター内に開設する喫茶「ありがとう」は1周年を迎え28日、記念パーティーを開いた。関係者や住民約40人が出席。さらに多くの人がふれあえる場にしていこうと、地域とともに祝った。

喫茶は火曜日から金曜日の昼間に営業し、作業所利用者とボランティアが交替で勤務。周辺に喫茶が少ない村の中心商店街にあって、ホッと休める空間として定着しつつある。

パーティーでは、軽食を囲みながら歌ったり、大道芸を楽しんだり。喫茶マスターでボランティアの薮本一男さん(22)は「皆さんの支えで1年を迎えられた。さらに多くの利用を待っています」とあいさつした。 -

初のマス釣り大会にチビッコ真剣

駒ケ根市の天竜川漁協中沢支部は29日、マス釣り大会を天竜川と新宮川合流近くの水辺の学校で開いた。子どもたちに自然に親しんでもらおうと初めて企画。親子連れら80人ほどが釣り糸を垂らし、竿の感触に歓声をあげた。

マス120匹を5月末に同漁協が閉鎖した旧宮田養魚場(宮田村)から調達し、水辺の学校内にある池に放流。初めて釣りをする子どももいたが、見事に釣り上げていた。

同支部の菅沼重真理事は「昔と違って子どもたちが水辺で遊ぶ機会は限られるが、楽しんでもらえて良かった。今後も続けていければ」と話していた。 -

山ユリ種まきから8年、17個も咲く

飯島町本郷の林公明さん宅では、10数本の山ユリが満開、1本から10数個の大輪の花を重たげに咲かせている。

花弁には黄色の筋と赤い斑点があり、強い芳香を放っている。

山ユリは日本固有種、銘花、カサブランカのベースになった花として知られている。

林さんは8年前、種を山梨県の寺院から分けてもらい、初冬にまき、2年後に発芽し、4年目に芯が立ち、5年目に初めて1つ咲いた。8年目の今年は多いものは1本から17個の花を咲かせた。

「花は豪華、香りもいい」と林さん。 -

参議院選挙

自民党が歴史的な敗北を喫した参議選は終った。個人的には「美しい国づくり」を掲げる安倍首相にふさわしい、日本的美学に沿った「潔い進退を」と願う▼ゾウを見ても、尻尾の先しか見えない見識のなさも省みず、言わせてもらうなら、高齢者の生存権に直結、勤労世帯の老後の安心を約束する年金への不信感が自民党の最大の敗因と思うが、教育基本法の改正や国民投票法の制定など戦後体制への脱却に向けた政治手法に、国民が危ぐを感じたのも事実では▼大躍進の民主党に水を差すようだが、私の周りには自民党を勝たせないために、し方なく民主党に投票した人もいる。冗談混じりに1票入れる毎に、1票マイナスされるマイナス票制度を作ればという人も(大口国江)

-

環の農業者セミナー開講

環境と調和した持続的な農業に取り組んでもらおう竏窒ニ上伊那農業改良普及センターは31日、「環の農業者セミナー」を伊那市西箕輪のJA上伊那西箕輪支所などで開いた。30代から60代の受講者19人が集まり、農薬の適切な散布方法などを学んだ。

環境負荷の少ない農業技術の普及と食の安心安全に取り組む農業者育成を目的として開催しているもので、受講者らは来年1月までの間に農薬や食品表示などにかんする基礎知識を学びながら、安全安心な農産物に対する理解を深める。今年は直売所経営者やエコファーマーの認定を目指す農業者などを対象として受講者を募集した。

初日は病害虫の見分け方と農薬散布についての講座を実施。現場実習では、農薬散布の時にどこまで農薬が飛散するかを実際に確認し、「初期は残留しにくいが、収穫期の野菜には残るため、隣の畑が収穫期の時は注意しなければならない」などと指導を受けていた。 -

戸台の化石保存会 伊那市長谷

伊那市長谷の南アルプス北西の登山口にあたる、南北約30キロ、東西約数百メートルの「戸台層」から産出する化石を「戸台の化石」と呼ぶ。中生代白亜紀(約1億4400万縲・500万年前)の海底でたい積した地層が地殻変動で隆起したものと考えられている。二枚貝化石トリゴニア(サンカクガイ)、アンモナイト類などさまざまな化石が出ている。

1899(明治32)年、地質学雑誌に「信州美和村のトリゴニア化石」として発表され、化石の産出場所として注目されるようになった。

化石研究者やマニアらが訪れ、貴重な戸台の化石が分散する心配があったため、化石をまとめて保存しようと1987(昭和62)年に戸台の化石保存会が発足した。長谷住民のほか、学習会に参加して興味を持った人、地質が好きな人など県外者を含めて構成される。

保存会では、採集地の保護や化石の散逸の防止、標本の整理、学習会などの活動を展開。活動内容を紹介した「アンモナイトだより」も発行している。

29日は、化石を採集する学習会を開催。地元を中心に、親子連れなど約60人が集まり、黒河内戸台の採取場所で化石を探した。

急斜面だったが、参加者は泥岩を手に取り、夢中になって一人ひとりハンマーで岩の側面をたたき割った。中から、化石が見つかると、小学生は「あったー」と大喜びで「これは何?」と興味津々だった。

見つかった化石は、9割がアンモナイト(かけら含む)で、そのほかは二枚貝、ウニ、植物など。

長谷公民館に場所を移した参加者は、化石の岩を小さく割り、一点ずつ箱に入れて採集日や採集者名などを記した。

この20年間で、アンモナイトだけで3千点以上が集まり、すべて長谷公民館にある「戸台の化石資料室」に保管。「どんなかけらも1カ所にまとめておけば、新しい発見の可能性もある」。化石の持ち帰りはできないが、いつでも見られるようになっている。

化石の産地はたくさんあるが、その場所ですべてを保存する活動は「おそらくない」。100年以上の採集記録が残っているのも、それほど多くないという。

伊東耕平会長(75)は「海から遠く離れた長谷に、しかも標高1000メートル以上の山地から、海の生物の化石が出てきている。地球変動のすごさ、地質のおもしろさを感じてほしい」と話す。

化石の学習会は年2回で、すでに63回目を数えた。秋にも開く予定。

(湯沢康江)

1912/(金)