-

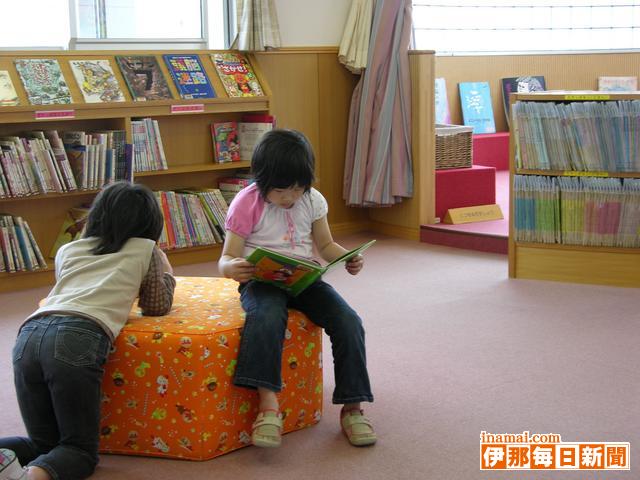

中学生が園児に読み聞かせ

宮田村の宮田中学校2年生は本年度、近くの中央保育園を訪ね、園児に絵本の読み聞かせを行っている。普段の学校生活とは違った生徒の表情がみられ、積極的に園児とふれあう姿も。今後は絵本を手作りし、夏休み前後に読み聞かせたいと張りきっている。

26日は2年3組が同保育園を訪問。「小さい子は苦手」「時間が持つかな?」と話す生徒もいたが、ふれあうなかで不安はすぐに吹っ飛んだ。

園児をひざの上に乗せて、読み聞かせする男子。一人ひとりの目を見ながら、やさしく話す女子もいた。

仲良くなったら園庭へ。サッカーしたり、砂遊びしたり、時間はあっという間。

「学校じゃ考えられないような姿。学校生活になじめない生徒も、存在感を発揮しています。みんなに見せてあげたい」と川村みゆき教諭は目を細めた。

この交流は家庭科単元の「家族と家庭生活」の一環で、毎年2年生が同保育園を訪問。生徒は手製のおもちゃで園児を喜ばすなど、ふれあってきた。

昨年、読み聞かせを初めて行ったが、生徒のいきいきとした表情、行動に川村教諭は着目。本年度は読み聞かせを主体にして、手作り絵本にも挑戦する。

同保育園の関礼子園長は「たてのつながりが乏しい現代社会。受け入れ、受け入れられる喜びを、園児も生徒も素直に感じているのでは。楽しみながら思いやりの心が育めば」と話した。 -

社協寄付者を表彰

宮田村社会福祉協議会は24日、昨年度10万円以上相当の高額寄付した12人と4団体を表彰した。

日本禁煙友愛会宮田支部(小田切康一支部長)と県労働金庫駒ヶ根支店(田牧鶴美支店長)が出席。

社協会長の清水靖夫村長が表彰状を手渡し、「今後とも皆さんの厚意を村の福祉充実のために役立てていく」と感謝した。

代表して田牧支店長は「社会的に福祉が切り捨てられる時代になったが、地域に世話になる立場として、引き続き活動していきたい」とあいさつした。

同社協には昨年度、高額寄付も含め194万2700円もの善意が、住民から寄せられた。

受賞者は次の皆さん。

有賀清人、小田切康彦、中原立男、田中廣喜、中原清、加藤利美、代田公夫、新谷久男、平澤隆、伊藤光治、伊藤広和、小田切忠明、労働金庫駒ヶ根支店運営委員会、北原幹明ホールインワン記念実行委員会(代表者・菅忠男代表)、日本禁煙友愛会宮田支部、日本発条労働組合伊那支部(代表者・矢澤克巳) -

最後の片桐財産区議会

中川村の片桐財産区

議会(管理者・曽我村長)は臨時議会を25日、文化センターで開いた=写真。片桐財産区から、地縁団体片桐区に財産の所有権を移転する関係議案3件を原案通り可決し、最後の議会を閉会した。

議案は▽片桐財産区有地の処分について(片桐や七久保に所有する山林、原野など77筆、約128ヘクタールを無償で片桐区に譲渡する)▽片桐財産区財政調整基金条例の制定について(基金残高1851万円を片桐区に寄付する)▽片桐財産区補正予算(基金処分にかかわる補正)

今後、財産の所有権移転登記の完了により、財産区と財産区議会は消滅する。 -

園児の安全を守る活動推進

伊那市立保育園の各保護者会代表と園長でつくる市保育園保護者連合会(牛山健一会長)の本年度理事・代議員会は24日夜、市役所で開き、06年度事業計画案などを承認した。

牛山会長はあいさつで「保護者が一つになれば保育問題の解決の糸口を見つけることができると思う。連合会は各保育園の発展につなげる役割があり、園児のためになることをやっていきたい」と述べた。

本年度は、園児の安全と生命を守る運動を中心とした保育事業の推進を図る。チャイルドシートの着用率が低いことから、保護者の交通安全に対する意識の高揚を図るため、着用率アップ運動を展開する。各保護者会と園で具体的な内容を検討して進めていく。

旧市内各地区の交通安全協会が昨年7月、各保育園前で抜き打ちでしたチャイルドシートなどの着用調査の結果、各園の着用率は10%台縲・0%台と大きな開きがあった。

市の補助金の見直しにより本年度、連合会への補助金が無くなったことで、計画している研修や意見交換会、機関誌「いな保育」の発行、講演会などの事業内容を見直して対応していく。

市立保育園は本年度、新市発足に伴い高遠と長谷の4園が加わって計28園となり、名称も「保育所」から「保育園」に統一。連合会も新生として気持ちを新たに「乳幼児の幸福をはかる」ために積極的に活動していくことを確認し合った。 -

県伊那合同庁舎職員が恒例清掃活動

5月30日の「ごみゼロ運動の日」に合わせて、伊那市の県伊那合同庁舎の職員らが24日、庁舎周辺で清掃活動をした。

例年より作業範囲を拡大。約50人の職員が4班に分かれ、約1時間かけて道端に落ちているごみを拾った。たばこの吸い殻や紙くずといった可燃ごみが目立ち、ダンボールや飲料水の瓶も多かった。

清掃活動には、作業姿を市民に見てもらい、環境問題や美化活動への意識を高めてもらう狙いもある。職員らは、昨年度から週1回、早朝ごみ拾いとして庁舎周辺の清掃活動にも取り組み、環境美化に努めている。 -

レモンガスグループの「レモンクラブ」とJA上伊那が田植え交流

上伊那農業協同組合(JA上伊那)と米の出荷のかんする新たな提携を結んだ「レモンクラブ」の約20人が27日、伊那市美篶の水田などを視察に訪れた。

レモンクラブは、レモンガスグループ(本社・東京都、赤津一二社長)が、顧客などから募集して結成したグループ。サービスを顧客に還元する取り組みの一つとして、良質な水や、自然とふれあえる機会を提供しており、今回は新たな取り組みとして良質な米を会員に販売すること企画。伊那市美篶地区の米だけに限定して提携を結ぶことなった。

また「消費するだけでなく、田植え、稲刈りなどの自然とふれあう機会も提供しよう」と、今回の視察を依頼した。この日は東京都や神奈川県の会員20人が参加。秋に出荷される予定の米について説明を受け、稲の一部を植えた=写真。

今回の提携で米を購入する会員は150縲・00人。事前に試食を提供したが、反応は好評だったという。 -

シカゴでインディペンデント映画制作に取り組む

伊那市美篶出身

梶野純子さん(32)

映画には、多くの人の心を動かしたり、何かを訴えたりすることができると信じているんです竏秩B

米国シカゴで、大手映画会社に依存しないで制作・配給する“インディペンデント映画”を撮影している。ハリウッド映画などと異なり、監督の感性や個性がそのまま表れた作品が多く、最近は注目を集めている。

現在は、沖縄の米軍基地問題を扱った作品の制作準備をしている。日本では常に関心を集める深刻なテーマだが、米国では問題の存在すら知らない人も多い。深刻なテーマを形にするまではかなり時間がかかった。現地、沖縄では「そんな映画作らないほうがいいんじゃないか」と言う声もあったが、「作ってほしい」という強い要望もあった。そんな人たちの思いが制作を後押しした。

「映画を通して、多くの人がこの問題を知ることができる。認知されなければ、問題はずっと起こってしまうと思うんです」 -

保育園で参観日

宮田村3つの保育園は25日、本年度初めての保育参観を行った。園児の給食風景なども見学。友人らと元気に生活する、我が子の姿を見守った。

西保育園では、保護者会の呼びかけで交通安全教室もあわせて実施。親子一緒になって意識を高めた。

給食参観では、モリモリ食べる子どもたちの姿に、保護者も自然と満面の笑顔。

入園から2カ月近く経過した年少園児も元気一杯で、家庭にいる時とはまた違う我が子の成長を見つめていた。 -

箕輪町で住宅全焼

25日午後11時5分ころ、箕輪町木下泉沢の農業中林清治さん(79)宅から出火。木造平屋建て一部2階建てトタン葺き住宅約170平方メートルを全焼し、午前零時2分に鎮火した。出火当時、中林さんと妻の2人が家にいたが避難して無事だった。原因は捜査中。

-

地元利用を期待して、日帰り新パック

観光ホテルなどを経営する宮田村の第三セクター・宮田観光開発は、地元の人にもっとホテルを利用してもらおうと、マレットゴルフ大会と昼食、入浴をパックにした日帰りの新商品を企画。25日に初めて実施し、村内や駒ヶ根市、伊那市、飯島町など近隣から60人が参加した。

宮田観光ホテルは日帰り入浴も可能だが、今までは宿泊客や宴会などが主体。サービスにバリエーションを持たせ、地元需要を積極的に掘り起こそうと、今回の企画を実施した。

近くの村マレットゴルフ場で大会を開き、プレー後は、宮田観光ホテルに戻って表彰式と懇親会。バイキング方式で昼食をとり、天然温泉で汗を流した。

大会には同社2人の副社長も出場。参加者と一緒ににプレーし、地元のホテルをPRした。

秋にも同様の企画を実施する予定。担当者は「このような機会を通じて、ホテルのことを皆さんに知ってもらえれば」と話していた。 -

図書貸し出し、幼児と保護者世代で大幅減

宮田村図書館は25日までに昨年度の利用状況をまとめ、貸し出し冊数は前年度比6%減の4万8028冊だった。特に6歳までの幼児と、その保護者世代にあたる20代、30代の貸し出しの落ち込みが顕著。10代の中学、高校生世代は逆に増加した。村教育委員会は他市町村の貸し出し状況を調査する考えもあり「さらに図書館を利用してもらえるよう、PRしていきたい」と話している。

6歳未満の貸し出し冊数は前年度比28%の大幅減。6縲・1歳も3%減だった。

その保護者世代にあたる20代は19%減、30代も11%減だった。

逆に、12歳縲・4歳は14%増、15歳縲・7歳も5%増、18歳縲・9歳は61%と大幅に増加。

40代、50代は3%減とほぼ横ばい、60代以上は8%増%だった。

図書館長も兼ねる新井洋一教育長は「図書館も開館から7年経過して、読みたい本がひと通り行き渡った部分もあるのでは」と説明する。

村の図書館購入費は、厳しい村財政の影響を受けてここ数年減少傾向。

開館当初は500万円以上の予算が盛られたが、本年度も昨年度とほぼ同じ370万円(雑誌、新聞購入含む)だ。

それでも図書館側は各種本の特集コーナーを設けたり、お楽しみ会を定期的に開くなど、利用促進に努力を続けている。 -

駒ケ根伊南広域シルバー人材センター総会

駒ケ根広域シルバー人材センター(竹村衛理事長)は25日、06年度通常総会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた。会員ら約200人が出席し、06年度事業計画・予算案などを承認したほか、会員の親ぼくと福祉の増進などを図るため「会員互助会」を新たに設立した。互助会では研修旅行やサークル活動などの活動を行っていくほか、規定により各種慶弔金を支給する。

在籍10年以上で毎年就労し、かつ75歳以上の会員18人が表彰状を贈られた=写真。

互助会の役員(任期2年)は次の皆さん。

▽会長=宮沢房茂▽副会長=小平サト子、鈴木末男▽幹事=堀宏、木下貞治、佐々木幸一、吉沢昌次、宮崎利幸▽監事=北原進、真島銑次

表彰されたのは次の皆さん。

▽駒ケ根市=森谷良次(小町屋)山本知善(赤須東)松崎庄市(上穂栄町)阿部加三(同)下島元彦(中沢)北原良子(同)下島繁美(同)▽飯島町=唐沢ふさ子(飯島)小林祐子(同)田中徳治(同)▽中川村=北沢和美(片桐)北嶋正幸(同)湯沢利一(大草)大沢喜市(片桐)杉岡一雄(葛島)木下勇一(片桐)▽宮田村=東條よしみ、有賀武士 -

春の褒章受賞を市長に報告

今年の春の褒章で黄綬褒章を受章した芦部弘さん(74)=駒ケ根市赤穂北割二=と藍綬褒章を受章した北原久爾さん(72)=同市下平=は25日、駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長に「皇居に参内して陛下に拝謁する栄に浴した」などと笑顔で受章の喜びを報告した=写真。中原市長は「市民にとっても名誉。これからもますます活躍されることを期待している」と祝辞を述べた。

芦部さんは建具職人として重要文化財の旧竹村家など多くの文化財の建具製作を手掛けたほか、後進の育成にも力を注いだ。

北原さんは調停委員として22年間にわたって離婚や遺産相続をはじめ、民事、家事のさまざまな調停などの任に当たってきた。 -

東伊那小でプール清掃

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で25日、児童らがプールの清掃を行った。照りつける強い日差しの下、児童らは水着の上にTシャツなどを着て水を抜いたプールに入り、たわしやぞうきんを手にしてたまった泥や落ち葉などをきれいに取り除いた=写真。児童らは時折水の掛け合いっこなどをしながら「早く泳ぎたいな」などと明るい笑顔で話し合っていた。

清掃は23日に行う予定だったが、天候の影響で延期していた。同小のプール開きは6月14日の予定。 -

伊南消防が2社に感謝状

伊南行政組合消防本部は25日、同本部にAED(自動体外式除細動器)を寄贈した駒ケ根電化と、5月に起きたバス火災で初期消火に協力した長野クボタ駒ケ根支店に対し、駒ケ根市の北消防署でそれぞれ感謝状を贈った。

駒ケ根電化の山下善廣社長は昨年、市消防団にもAEDを寄贈して喜ばれたことから、会社が今年創立60周年を迎えるのを機に地元への感謝の意を表そうと消防本部への寄贈を決めた。同本部は寄贈されたAEDを北消防署の消防指令車に配備することにしている。

長野クボタ駒ケ根支店の小松原克三さんは5月4日午後2時30分ごろ、駒ケ根市北割一区の路上で停車中の観光バスから炎が上がっているのを発見。同社社員の赤羽章さん、大沼芳弘さん、宮澤充さんとともに消火器や消火栓を使うなどして初期消火に務めた。 -

降雹で七久保、片桐地区を中心に農作物被害

24日午後6時過ぎころ、飯島町七久保、中川村片桐を中心に、各地で降雹(ひょう)があり、農作物被害が発生した。上伊那農協の調べ(第1報)では上伊那5市町村で約24ヘクタール、総額9780万円にのぼる。

##本文

25日午前までに分かった被害額は、果樹9300万円、花き485万円、野菜3万円。今後被害が増える可能性があるという。

最も被害が大きかったのは飯島町で、七久保地区でナシ13ヘクタール、リンゴ8ヘクタール、鉄砲ユリ2ヘクタール余。減収や品質低下で概算5200万円。中川村は片桐上前沢、前沢洞を中心に、リンゴ18ヘクタール、梨6ヘクタール、桃0・2ヘクタール、梅2ヘクタールで総額3300万円。

24日夜は、上空5千メートルに零下18度の冷たい空気が流れ込み、大気の状態が不安定になった。飯島町の降雹は午後6時40分から5分間、10分後、さらに5分間にわたり、5ミリ大の雹が降った。

飯島町は25日早朝、7班編成で全町で被害を調査。七久保の高遠原、針ケ平、新屋敷で果樹の90%以上、上通り、北街道、柏木、荒田で50%の被害を確認。急きょ、町議会総務産業委員協議会を開いて対応を協議し、被害の実態調査をした。

二十世紀梨、幸水梨の果樹園では葉はちぎれたり、大きなが穴が開き、最終摘果後で、1花叢に1つ残した幼果は傷つき、ほぼ壊滅状態の園も見られた。

針ケ平の宮下求さんは「またたく間に真っ白になった。一昨年は凍霜害で、今年は雹でだめになった」と肩を落としていた。 -

伊那市出身の女性がシカゴでインディペンデント映画の撮影に取り組む

米国シカゴでインディペンデント映画の制作をしている伊那市出身の梶野純子さん(32)が、米軍の基地問題をテーマとした新作の撮影を沖縄で進めている。企画立案から撮影までを手掛ける作品は2作目。米軍の暴行によって傷ついた少女が10年後、事件の当事者だった兵士の子どもを誘拐する竏窒ニいう同作品は、最初は復讐のために子どもを誘拐した主人公が、誘拐した子どもとのかかわりを通じて徐々に自己回復していく物語。さまざまな思いが交錯するこのテーマを形にするまでには、6カ月を要したという。

やりたいことを見つけるために日本の大学を中退して渡米した梶野さんは、現地で出会ったインディペンデント映画に魅了され、インディペンデント映画を撮影している監督に頼み込んで弟子入り。大学でも映画学科へと編入し、撮影のノウハウを学んだ。卒業後は他人の脚本に基づく作品を撮影していたが「自分の思いを精一杯伝えたい」と脚本から自身で手掛けた作品を制作することを決意した。

「アメリカ映画だけど日本人を主人公にしたかった」という第1作は、ブルースを歌うために単身でシカゴに渡った日本の女の子を主人公としたコメディータッチのミュージカル「Homesick Blues(ホームシックブルース)」。ろくに言葉も通じない中、厳しい現実に直面する彼女だが、持ち前のバイタリティーとさまざまな人との出会いを通して成長していく。

同作品の短編版はシカゴ国際映画祭、ハワイ国際映画祭など、さまざまな映画祭で入選し、話がまとまり次第、長編版の制作を進めていく。

新作については「映画を通して改めてこの問題を提起するだけでなく“消耗品”という感覚でとらえられている米軍兵士の社会的背景まで踏み込みたい」と熱意を語る。

現在梶野さんは、両作品への支援を求めており、「出身地である上伊那からぜひ協力してもらえれば」と話している。また、完成作の地元上映にも意欲を見せている。

問い合わせは、junkokajinojp@yahoo.ne.jpまで。

【インディペンデント映画】大手の制作会社や配給会社に依存せずに制作・配給される映画。 -

地域筋トレ教室

南箕輪村は介護予防事業の一環で、各地区の公民館を巡回して地域筋トレ教室を開いている。24日は中込公民館であり、9人が参加して筋力トレーニングのやり方を学んだ。

介護を必要とせず、いつまでも元気に暮らすために、筋力トレーニングなどの運動が有効といわれることから各地区で2日間ずつある。おおむね65歳以上の人が対象で、役場理学療法士の山崎一さんが指導する。

初日は、筋力は80歳で60%低下すること、高齢者でも筋力が向上する報告があることなどを紹介し、筋力トレーニングで基礎代謝の上昇や身体能力の向上、転倒予防などの効果が期待できることを説明した。

体力測定で握力、開眼片足立ち、歩行速度を測ったあと、ひざを支えるために必要なひざ上の筋肉、腹筋、大でん筋など重点的に鍛えるトレーニングに挑戦した。 -

箕輪町食生活改善推進協議会総会

箕輪町食生活改善推進協議会は24日、06年度総会を町保健センターで開き、事業計画、予算案などを承認した。

事業計画は県食生活改善推進大会、研修視察、食と健康を考えるつどいパート21。地域での日常活動は伝達講習会、ファミリークッキング、ヘルスサポーター21、ボランティア(ふれあい広場、離乳食教室など)、保健センター栄養指導室の清掃。予算総額は8万4423円。

原美代子会長は、「家族をはじめ自分、すべての人、物に感謝し、明るく楽しく元気に活動しよう」とあいさつした。 -

上伊那教育会総会

上伊那教育会は24日、06年度定期総集会を伊那市の県伊那文化会館で開いた。06年度事業計画の報告や会員発表があり、信州大学工学部の遠藤守信教授の講演「創造力を育む」を聞いた。

本年度は、博物館的な施設としての活用を目指す旧上伊那図書館の具体的な検討を伊那市教育委員会などと共に始める。また、老朽化の進む上伊那郷土館にある所蔵品をデータベース化し、目録・考察をまとめた本を出版する取り組みを進める。

内外に開かれた教育を促進するため、地域住民に対して教育会イベントへの参加も促していく。

諏訪博会長は「急速な社会の変革に伴い、子どもたちも多様化している。画一的な指導ではなく、子どもたちの良さを見出して伸ばしてあげるよう取り組みが求められている」と語った。

会員らによる合唱もあり、参加者を楽しませた。

本年度の役員は次のみなさん。

◇会長=諏訪博

◇副会長=保科勇

◇議長=酒井照明

◇副議長=高橋緑

◇監事=白鳥彰政、赤羽康徳 -

伊水会書展

上伊那を中心とした書道家46人による第27回伊水会書展が26日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。漢文などをテーマとした古典的な書から、現代的な前衛作品まで約140点が、訪れた人を楽しませている=写真。28日まで。

額装や軸装などが中心で、うちわに思い思いの言葉を書きとめた作品もある。現代の人にも楽しんでもらえる展示会にしたい竏窒ニ、文字数の少ないものや、日々の日常を綴(つづ)った朗らかな作品なども、多く並べた。

また、「十七帆を書く」をテーマに、東信の時代の書家・王義之の叢書を写した臨書も展示する。

文字の形を崩すことで、その言葉の意味を表現する前衛作品には、抽象芸術を思わせる面白い作品が多い。

伊水会の主宰・千葉耕風さんは「墨の濃淡まで楽しめる展示会。作品を通して作者の思いを感じてほしい」と話していた。

入場無料。午前10時縲恁゚後5時半(最終日は午後3時半まで)。 -

パートナーシップ南みのわ総会

パートナーシップ南みのわ(酒井八重子会長)の06年度総会は24日夜、村民センターであった。06年度役員、活動計画、予算案などを承認した。

活動計画は男女共同参画フェスティバル参加、あいとぴあ研修会参加、男女共同参画基礎講座参加、理事者との語らい、会員同士の交流会、箕輪町との交流、文化祭への参加、パートナーシップ南みのわ通信発行(年2回)、ミニ勉強会、むらづくり賞への活動登録など。予算総額は15万902円。

酒井会長は、「パートナーシップ南みのわも丸5年。皆の協力でここまでやってこれた。“命の平等”という言葉は男女共同参画とイコールではないかと思う。男女共同参画は今が旬。絶大なるご支援、ご協力をお願いしたい」とあいさつした。

06年度役員は次の皆さん。

▽会長=酒井八重子▽副会長=三沢澄子、高橋紀美代▽会計=原敏子▽幹事=植田さち子、堀伊都子、小池つる子、清水伝乃丞、井原夏二▽監査員=丸山千恵子、纐纈泰治 -

高遠町共同作業所・売店にコーヒーショップ開所

伊那市高遠町の高遠城址公園にある高遠閣で売店「にこにこショップひだまり」を運営している町共同作業所が店内の一部に喫茶コーナーを設け24日、開所式をした。

売店は精神障害者の社会復帰を目指して、04年4月にオープン。県の補助を受け約400万円で店内の一部(20平方メートル)を喫茶コーナーに改装した。

メニューはコーヒー(300円)とクッキーで、リンゴジュースも加える予定。これまでに専門家からコーヒーの入れ方などの指導を受けてきた通所者たちが交替で職員と一緒に業務にあたる。

式には関係者約50人が出席し、テープカットなどをして祝った。高遠町社会福祉協議会の伊東義人会長は「通所者と観桜客のふれあいを通じて、早く社会復帰できるように願う」とあいさつ。

通所者を代表して丸山しずえさんが「衛生面に気をつけ、お客さんにおいしいコーヒーを飲んでもらえるように一生懸命頑張りたい」と決意を述べた。

営業は11月末までの予定で、時間は午前9時30分縲恁゚後3時(日、月曜日、祝日は休業)。 -

ほどよい運動で健康増進

箕輪町教育委員会主催の「健康貯筋体操教室」が24日、町民体育館で始まった。

生活習慣病予防に効果的な運動を通して健康増進を図るとともに、参加者の親ぼくを深めて、仲間づくりをする。毎年恒例の教室で、続けて受講する人も多い。

講師は、健康運動指導士の宮沢繁美さん=松川町。8月末までの全12回あり、ウォーキングや自分の体重を使った軽い筋力トレーニング、セルフマッサージ、ストレッチなどに取り組む。

初回は約20人が参加。宮沢さんは健康貯筋について「運動をすることで健康を貯めていくイメージ」と説明し、「運動を続ける楽しみも感じてもらいたい」と呼びかけた。

参加者たちは正しいウォーキングから挑戦。▽顔を起こす▽遠くを見る▽背筋を伸ばす▽つま先を前に向ける竏窒ネどと指導を受け、姿勢や足の運びに注意して管内を歩き、心地よい汗を流した。

教室は随時参加を受け付けている。希望者は生涯学習課(TEL70・6602)へ。 -

陶芸家宮崎守旦さん県内初の個展

1999年、伊那市高遠町芝平に築窯してから、県内では初となる、陶芸家・宮崎守旦さん(58)の作陶展は28日まで、同市西春近のかんてんぱぱホールで開いている=写真。

ろくろと石膏(こう)型などで作った花器、酒器、茶器のほか、湯のみ、小皿などの食器、合計100余点を出品。左右対称ではない、独自の形を追求した作品に来場者の足が止まっている。

つぼを成形した後、半分に割って作った「二彩片口鉢」や携帯用の酒器「呉洲抱瓶」、直径60センチの大作「泥刷毛目大皿」など、既製品とは違う人の手で作った味のある作品ばかりが並ぶ。

宮崎さんは東京都青梅出身。地元に築窯するが「作陶を続けるなら山間の場所がよい」と工房を芝平に移し、作陶歴は30余年。今後は「ろくろでなく、てび練りで自分なりの形を表現していきたい」と話している。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。入場無料。 -

伊那市子育て支援センターで講座始まる

伊那市の子育て支援課は23日、西町区城南町の竜南子育て支援センターで本年初めての子育て講座「離乳食から幼児食へ」を開いた。市内の未就園児とその母親の7組が訪れ、食事にかんする知識を学び、悩みなどを同支援課の栄養士らに相談した。

この日は、離乳食や幼児食の味付けや堅さの目安、箸の持ち方のコツなどを栄養士が説明。食材の好き嫌いの悩みについては「周りの大人が『おいしい』と食べれば、子どもはまねをして食べる」と助言した。

生後1歳5カ月の長女・光璃ちゃんと一緒に訪れた、風間裕子さん(37)=伊那市境=は「娘が小麦粉のアレルギーなので、米粉を使ったパンケーキの作り方を聞いてみたい」と栄養士に直接、相談をしていた。

子育て講座は親が子育てについて学んだり、親同士の交流を深める場。来年3月まで、市内3カ所の子育て支援センターでそれぞれ月1回、計33回の講座を予定している。

30日は、上の原子育て支援センターで「つくってあそぼう」をテーマに簡単な手作りおもちゃで遊ぶ。問い合わせは市子育て支援課(TEL78・4111、内線2322)へ。 -

箕輪町公民館の生涯学習4講座の合同開講式

箕輪町公民館の生涯学習講座「ふきはら大学」「ふきはら大学院

」「あざみ学級」「ふれあい学級」の合同開講式が23日、町文化センターであった。4講座を受講した計72人の新入生それぞれが、学習のスタートを切った。

開講式で柴登巳夫同公民館長は「学ぼうとする気持ちを持ち続けて努力してほしい。学習の中で多くの仲間との気持ちの通じ合いを深めて」と式辞を述べた。

受講生代表のふきはら大学院新入生、花沢千恵子さん(63)=松島春日町=は「これからの私たちは、特に意欲と緊張感が必要となるが、先輩、指導員の方々と楽しく勉強していけることを期待したい」とあいさつした。

開講式の前には、箕輪町芸術文化協会の藤田隆美会長が「ことば縲怺ト事の魅力に惹かれて縲怐vと題して記念講演をした。

4講座では文学、健康、音楽、歴史などの生涯学習のメニューを受講生が自ら決め、趣味の世界や友情の輪を広げていく。 -

犬のしつけ方教室 実技始まる

県動物愛護会上伊那支部と伊那保健所は21日、県伊那文化会館東側多目的広場で、犬のしつけ方教室の実技講習を始めた。14日に学科講習を終え、実技は6月11日までの全4回を予定している。

この日は11組の受講生が参加。飼い主の横を犬が一緒に歩く方法を家庭犬インストラクター5人から学んだ。最初は犬同士で吠え合ったりと大騒ぎだったが、次第に慣れてくると参加者の指示通りに犬も歩くようになっていった。

コーギー犬の「そら」ちゃん(生後1年)のしつけのために参加している花岡敏彦さん(44)=南箕輪村=家族4人は「散歩の時に跳びついてくるのが激しかったのでしつけを学びたかった。一緒に静に歩けてよかった」と話した。

犬のしつけ方教室は、かみぐせがあるなどで、同保健所へ引き取られる所有権放棄頭数を減らすために1993年から始まり、14年目を迎える。

所有権放棄頭数が106頭だった93年度と比べると、05年度は38頭に減少。飼い主への飼育の指導が徹底されたほか、避妊処置の普及が進んで、子犬の引き取り頭数が減ったのが要因だという。 -

街路樹

伊南バイパスに植えられたケヤキの新緑が初夏の日差しの中でまぶしい。ほうきのように枝を皐月の空に向って伸ばしている様は見ていても気持ちがいい。北町のヤマウラ本社前のケヤキ並木は夏には優しく木陰を作る▼緑に恵まれた駒ケ根市に住んでいても街路樹の緑に心癒される。が、街路樹の落葉や木に集まる鳥の糞害は地域住民にとって迷惑「きれいだ、心癒される」では済まされないのが現実▼文化会館前のケヤキ並木は見る影もなくせん定され、わずかな葉を残すだけ。巨木になった現在、多量の落葉は側溝につまり、庭や住居に侵入し、鳥の鳴き声や当りかまわず落ちる糞。その迷惑さは十分理解できるが、それでもあの姿は哀しい。ケヤキ大通りの名も泣く(大口記者)

-

知久島覚一さん(62)中川村片桐

「緑色以外ならほとんどの花色がある色彩の豊富さと、フリルやレース、縁取りと咲き方の多彩さが魅力」-。ジャーマンアイリス(ドイツアヤメ)、別名「虹の花」と呼ばれる西洋の粋が結集した花に魅せられ、250種類、数千株を栽培している。

「せっかく、きれいな花が咲いているのだから、多くの人に見て欲しい」と開花中の6月10日まで、一般公開している。車いすでも自由に園内を散策できるように整備し、近くの越百園のデイサービス利用者も次々と訪れ、絢爛豪華なアイリスの花見を楽しんでいる。

同園のアイリスは、赤や黄色、白、ピンク、茶色、水色、紫、黒とほとんどの花色がそろい、咲き方は大別すると、上弁と下弁が同色の「セルフ」、同系2色の「バイトーン」、別系2色の「バイカラー」、縁取りのある「ブリカータ」、1枚の花弁に違った色がある「ブレンド」など。

知久島さんのお気に入りは全体は渋目だが、花弁の黄色がアクセントになっている「ラズベリーパッチ」。ヒゲの長い「ソンバート」、縁取りとレースでおしゃれな雰囲気を演出する「フライトオブファンシー」、縁取り、レース、フリル、上弁と下弁の花色が違うなど、ジャーマンアイリスの特徴を全て備えたような「ヘブンズ・エッジ」など。

◇◇

91年、初めて友人宅でジャーマンアイリス「ダークトライアングル」に出会い「日本のアヤメにはない、ビロードのような濃い紫にひかれ、1株分けてもらったのが始まり」。

その後、種苗会社から取り寄せたり、同好の士と苗を交換したり、時には青木村まで出掛けた。「すごい!、見たことがない花がいっぱいある」と、気に入った花を買い込み、5年目には50種類以上に。その後は加速度的に種類は増え、現在はざっと250種以上「交換したものは名前が分からない物もあるが、90%以上が名前がわかっている」とか。

銘花も多く、90-04年までのアメリカアイリス協会のDM賞受賞品種もそろっている。

ジャーマンアイリスは根茎で増え、茎が太く、葉も花もしっかりしており、比較的作りやすいが、密植させると、軟腐病や白絹病などが発生しやすいのが悩みの種とか。

毎年次々と新しい品種が生まれるジャーマンアイリス。「これからも気に入った花があれば増やしていきたい」と話している。

妻と次女、長男の4人暮らし(大口国江)

1612/(火)