-

好記録への期待大きく 上伊那陸上

第23回上伊那小学生陸上競技大会、兼第39回上伊那陸上競技春季記録会が20日、伊那市陸上競技場である。上伊那陸上競技協会、伊那毎日新聞社など主催。KOA協賛。

小学生4生縲・年生、中学生、一般(高校生含む)の男女、合計1327人がエントリー。100メートル走、3千メートル走、4×100メートルリレー、走り幅跳び、砲丸投げなど34種目で競う。

大井初巳大会総務によると、小学生競技は近年好記録が出ている80メートルハードル、走り高跳び、ソフトボール投げに注目。特にハードルについては、器具がこれまで中学女子用(76センチ)を使用していたが、本年から小学生用(70センチ)が用意できたため、全体的に記録が伸びることが期待できる。

中学生では5月上旬にあった県陸上伊那大会の棒高跳びで、大会記録を20センチ上回る3メートル80センチを樹立した松澤ジアン成治君(春富中3)。同時期にあった県市町村対抗駅伝で区間新記録を達成した宮脇千博君(3年)も所属する駒ヶ根東中勢の長距離種目に目が離せない。

午前8時20分から開会式。競技開始は8時45分から。雨天決行。 -

牧草地の肥料まきに新兵器?

肥料まきに新兵器?‐。宮田村の宮田高原内にある牧場で、無線制御(ラジコン)で肥料を散布する機械の試行実験が行われた。実用化を目指す業者が持ち込んだものだが、動きがゆっくりなど問題点も。「もう少し能率が高まれば」と見守った農協や村役場の担当者も期待した。

本来は農機具メーカーが市販している急傾斜地用の草刈り機。

アタッチメントを交換することで肥料散布機としての活用も実験している。

この日の実験は、牧草地の肥料まきにあわせて実施。急傾斜地もズンズンと進んだ。

ただ、牧草地の敷地は広大なため、予想以上に時間を浪費。業者や農協の関係者も「もう少し改良の余地がある」と話した。

宮田高原は夏に雌牛を放牧。牧草肥料は毎年この時期に、関係者の手でまかれている。 -

デイサービスの昼食、バイキングはいかが

宮田村社会福祉協議会デイサービスセンターは今年から、デイサービス利用者の昼食で月に2、3回ほどバイキング方式を採用。品数も多く、好みの量が自由に選べると好評だ。

16日も行い、やわらかトンカツにオムレツ、おひたし、サトイモの田楽、カボチャの煮物、キュウリの漬物、さらに2種類のフルーツと、多彩なメニューがテーブルに並んだ。

利用者は並んで、好みの量などを注文。職員が「おかわりもあるで、たくさん食べて」とトレーに盛っていった。

「美味しそうだ。みんないただく」「野菜は多めにして」など、色とりどりの食事に利用者も大喜び。さっそく各席で口に運んだ。

「自分で選べるのはいいねぇ」と女性利用者。栄養満点の食事に舌鼓を打っていた。 -

宮田小の不審者侵入訓練

宮田村宮田小学校は17日、不審者の校内侵入を想定し全教職員参加の訓練を実施した。児童をいかに不審者から遠ざけ守るかを主眼に、不審者との接触、連絡体制など、瞬時の対応を実践で学んだ。

非常階段から校内廊下に侵入したと想定した訓練では、不審者役も教員が務めた。

金づちを持ち威嚇しながら廊下を徘徊。対応に出た教員は催涙スプレーを手に持ち、子どもに害が及ばないよう説得しながら、校長室への誘導を試みた。

全校に放送が流れ、他の担任は教室の出入り口をふさぎ、児童の安全を確保。

終了後すぐにチェックし、「不審者が侵入したことを知らせるため、もっと大きな声で分かるように」など反省点も出し合った。

教室侵入訓練では、駒ヶ根署員が不審者役、教職員は児童役も務め本番さながらに。

刃物を持って飛びかかる不審者に対し、教員は机でバリケードをつくり、児童を教室の外に逃がした。

不審者も廊下に出て執拗に威嚇したが、応援にきた他の教員3人の力で何とか制圧。

署員は「廊下に犯人を出してしまえば、大変なことになる。児童を逃したまでは良かったが、犯人を閉じ込めてしまわないと」と、短時間の勝負になることも指摘した。

同小は昨年、不審者対応の訓練を初めて実施。「昨年やったことで、今回も訓練しながら対応法が何種類か頭に浮かんだ。訓練を重ねていくことが大切と思う」とある男性教員は話していた。 -

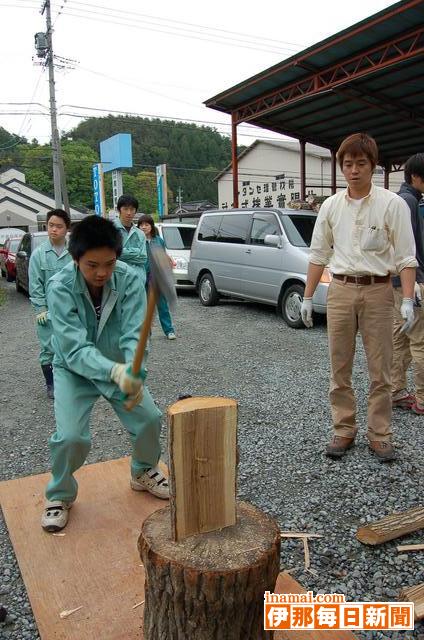

伊那養護学校薪班の生徒が薪割り体験

自分たちがつくる薪(まき)について学ぼう竏窒ニ18日、伊那市の伊那養護学校高等部の生徒13人が、薪ストーブの販売・施工会社「ノースフィールド」(本社・伊那市、伊東敏彦社長)で薪割り体験をした=写真。

伊那養護学校高等部は、生徒それぞれにあった職業を見出す取り組みとして作業学習をしており、ストーブ用の薪づくりもその一つ。5年ほど前からは、どのような木や形態が薪に適しているのか、客目線からみた良質な薪はどんなものかなどを学ぶため、ノースフィールドの協力を得てと体験学習をしている。

プロの指導を受けることで、刃物への恐怖感が緩和されるほか、薪が割れたという達成感が自信にもつながるという。

上手に薪を割れた生徒は「うれしかった」と話していた。

その後、実際に販売している薪ストーブを見学し、知識を深めた。 -

竹内工業がながた荘に花木寄贈

工業用金属の製造・販売などを行う竹内工業(本社・箕輪町、竹内公彦社長)は17日、箕輪町のみのわ温泉ながた荘に花木23本を寄贈した。

今年3月に私募債を発行した同社は、その記念と地域への感謝から今回の寄贈を計画。地域住民に親しまれるながた荘周辺で、四季を通じて花を楽しんでもらおう竏窒ニ、同施設に続く道沿いにイワヤマツツジ、ゴヨウツツジ、サルスベリなど7種類を移植した。花木の花の時期はそれぞれ異なり、3月縲・月、さまざまな花が楽しめるという。

平澤豊満町長は「会社の力が評価される債権を発行され、町の反映にも大いに貢献してくれて感謝している。いただいた花木とともに、今後も大きく美しく成長してほしい」と感謝を述べた。

竹内社長は「私募債を発行できたのは地域のおかげ。これを記念に、一層の社会貢献ができる企業づくりを進めたい」と語った。 -

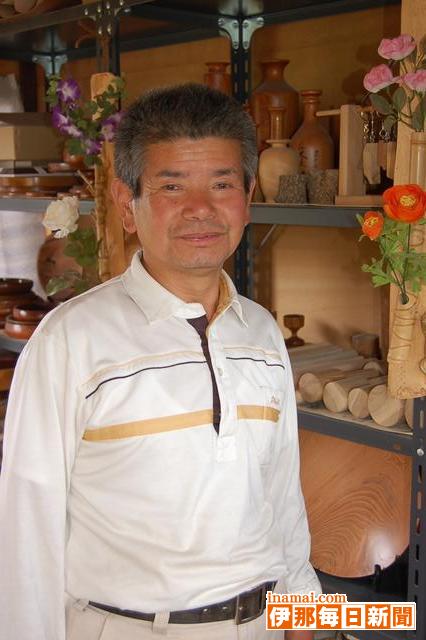

趣味で始めた〃木地屋〃 松尾豊彦さん(66) 伊那市美篶

自宅近くに設けた作業場から、電動ろくろを回しながら木を削る音が聞こえる。作業を始めると、ご飯やお茶に呼ばれても途中で止められないほど木工品づくりに夢中になる。

木地師(きじし)は、ろくろなどの道具を使い、おわんやおぼんなどの木工品を作る職人。

若いうちからものづくりが好きで、伝統工芸をやりたいと思っていたが、生活がかかっていたため、なかなか始めることができなかった。

60歳で定年退職。早速、木工品づくりを教えてもらおうと木曽の漆器店へ飛び込んだ。3軒に断られたが、そのうち1軒から飯田市の木地師を紹介してもらい、足を運んだ。100円ショップで木工品を売っている時代。材料費や手間を考えたら、やっていけない。「本気なら教えてやる」と言われ、週2日のペースで半年間、飯田市まで通い、木工品づくりの基礎を学んだ。

材料は木材屋から端材を調達。トチノキを主に、サンショウ、ケヤキ、エンジュなどを使う。電動ろくろの先端に、木の材料を取り付け、手づくりの刃物「ろくろカンナ」で削り、やすりをかけて仕上げる。

作品は菓子鉢、花器、おぼん、マグカップ、ペン立て、そばの練り鉢、太鼓のばち、だるま落としなど実用的なものから置き物、おもちゃ…とさまざま。きゅうす置きは、きゅうすを置く丸い板の淵に溝を彫り、ふたを立てかけるように工夫した。「こういうものがあったらいいなというものを適当に作ってるだけだけどね」。手の感覚が頼り。重ね置きする茶たくの場合、カーブをそろえるのが難しいという。同じものでも、木目の違いはもちろん、全く同じ作品はできない。1つひとつに味わいがある。

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を記念した置き物も制作。枝の輪切りを半分にして、年輪をトンネルに見立てて、荷を背負った馬と奈良井宿の大名行列を添えた。「実用的なものは売れるけど、こういうものはねっからほしいという人はいないね」と笑う。

木曽の漆器店で3年くらい作品を出していたが、店じまいのため、今は伊那市内のイベントなどに出かけて自らが売る。「楽しみにして来たよ」と友だちを誘ってくる顧客もいるほど。「茶しゃくの入れ物がほしい」「そば湯の入れ物を作って」と注文にも応じている。

40数年、工作機械を作る仕事に携わっていた。木工品づくりも何もないところから、形が出来上がっていくおもしろさは同じ。「おやじが大工だったもんで、その血をひいたのかな」。

「いつか五重塔を作りたい」と腕を磨きつつ、やりたいことができる幸せを感じている。

自作のおぼんに書かれた「知木心(木の心を知る)」。師匠の木地師から贈られた言葉を心に刻む。

(湯沢康江) -

保護者が部活を参観

宮田村の宮田中学校は16日、保護者対象の部活動参観を行った。課外活動に取り組む我が子の様子を見学し、影ながら声援を送っていた。

新たに部活動に加入した1年生も慣れてきた時期。保護者は先輩、後輩の関係を大切にしながら、一つのものに打ちこむ生徒たちを見守った。

保護者は各部に分かれて懇談も行い、運営方針、指導内容、注意点など、顧問の教諭から説明も受けた。 -

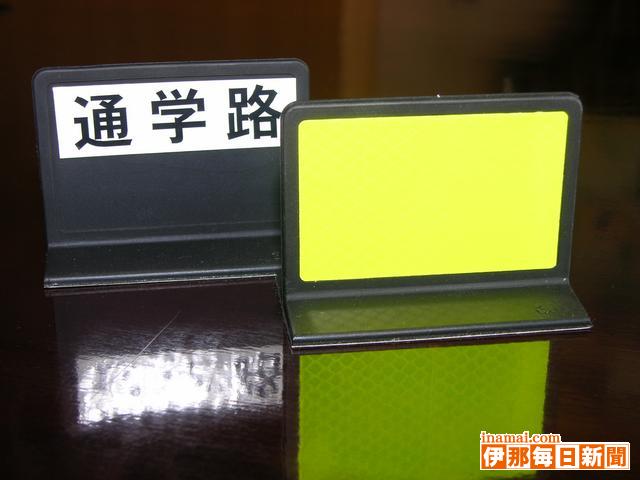

伊南電工が交通安全反射板寄贈

駒ケ根市の伊南電工(玉木武春社長)は17日、交差点の縁石などに設置する高輝度反射板105個(10万円相当)を駒ケ根市に寄贈した。玉木社長が市役所を訪れ「交通安全協会などで設置を始めたばかりだが、まだ数が少ない。子どもやお年寄りの交通事故防止に少しでも役立ってほしい」と中原正純市長に目録を手渡した。

反射板は横9センチ、高さ6センチのゴム製。反射材が車のライトなどの光に反射して明るく輝くことにより、ドライバーに交差点の存在を知らせるとともに車の進入速度を抑制させる効果がある。4月、市内2カ所の交差点に約50個が初めて設置された。

玉木社長は伊南交通安全協会の会長を務めている。 -

駒ケ根市防犯協会総会

駒ケ根市内の区長、消防団、小・中学校PTA会長らでつくる市防犯協会(会長・中原正純市長)は17日、定期総会を市役所で開いた。約50人が出席し、06年度の事業計画などを承認した。

主な事業は市報、広報車、横断幕などによる安全意識の高揚▽季節ごとの地域安全運動推進▽暴力追放交通安全市民大会の開催竏窒ネど。「子どもを守る安心の家」の拡大や防犯灯の整備には前年に続いて力を入れていく。

駒ケ根署生活安全刑事課の長沼秀治課長は「市内における犯罪状況」について講話を行い「空き巣、車上狙い、自販機狙いなどの犯罪が多く発生している」として注意を呼び掛けた=写真。

中原市長はあいさつで「常識では考えられないような事件が起きている。地域での防犯活動推進が必要。自分の地域は自分たちで守るという考え方が大切だ」と述べた。 -

昭和伊南病院機能評価認定更新

日本医療機能評価機構が行う病院機能評価の認定を受けてから5年目の更新期に当たる今年、駒ケ根市の昭和伊南総合病院(千葉茂俊院長)は更新のための審査を受け、同機構の定める基準を達成しているとして4月24日付で再認定を受けた。17日、千葉院長ら3人が駒ケ根市役所を訪れ、中原正純伊南行政組合長に認定を報告した=写真。千葉院長は「現体制のままで良いとは思わない。地域住民が安心して受診できる病院を目指して頑張っていきたい」とあいさつ。中原組合長は「(認定を)大きな励みとして住民の期待に応えられるようさらに努力を」と激励した。

審査は書面調査のほか審査員が病院を訪れ、書類審査や面接などに3日間を費やして行われた結果、管理、安全確保、患者サービスの体制や医療の質などの5領域、532の項目すべてについて適切に行われているとの評価を得た。

認定を受けているのは全国9040の病院中2030(5月現在)。県内での認定は33病院。上伊那ではほかに伊那中央病院のみ。 -

辰野は丸子実業に逆転サヨナラ負けで4位

第114回北信越高校野球県大会第4日は17日、決勝戦と3位決定戦が諏訪湖スタジアムであり、3位決定戦に臨んだ辰野は丸子実業と対戦し、逆転サヨナラ負けした。

【諏訪湖スタジアム】

辰 野

000411000竏・

002110003竏・

丸子実業

○…辰野は4回に二死から長短打で逆転。2点をリードして最終回まで持ち込むも、失策や2四球に加え、連続適時打を食らって逆転サヨナラ負け。辰野は毎回得点圏に走者を置きながらもピンチをしのいできたが、最後の最後で踏ん張ることができなかった。

先制点を許した辰野は直後の4回、二死から平島が右中間を破る三塁打を放つと、宮川の打球が敵失を誘って1点を返上。さらに赤羽、稲毛の連打で同点、続く宮澤が四球を選んで満塁にすると、鮎沢の2点適時打で勝ち越しに成功した。

両校とも6回までに失策を絡めるなどで2点ずつを追加。辰野は9回に満塁とするが、後続を断たれて好機を生かせずに終わると、逆にその裏、失策と2四球を与え、一死満塁から連続適時打を浴びて敗退した。

辰野は準決勝でも失策からの得点を許して敗れており、夏の大会に向けて課題を残す格好となった。 -

【記者室】山岳遭難と自己責任

中央アルプス駒ケ岳に島田娘などの雪形が現れてきた。雪解けが進んで高山にもようやく春の兆しが訪れた証しだ。下界から眺めている分にはのどかだが山は雪崩シーズンの真っただ中竏秩・この春、各地で雪崩による山岳遭難が相次いだ。そのたびに指摘されるのが状況判断の甘さ。一時、自己責任という言葉が流行したが、山で何か事故が起きた場合に地形や天候のせいにしても判断力のなさを笑われるだけだ。まして他人のせいにはできない▼下界でも自分の判断や行動を棚に上げ、何でも人のせいにして責任を取ろうとしない人たちがいる。将来にわたって多くの人の生活に影響のある政治や行政に携わる方々には、ゆめゆめそんなことのないよう願いたいものだ。(白鳥記者)

-

町道6号線供用開始

交通規制変更に注意

箕輪町が整備を進めている町道6号線で、町道54号(通称・産業道路)との交差点から153号バイパスまでの区間が一部を除いて工事が終了し、17日、産業道路入り口からの進入が可能になった。開通に伴い6号線が優先道路となり、産業道路は交差点で一時停止の必要があるため、注意を呼びかけている。

従来は産業道路が優先道路で、6号線が交差点で一時停止だったが、開通により交通規制の向きが変更になった。6号線にあった「止まれ」の表示を消し、産業道路に新たに表示を書いた。

6号線改良は役場から153号バイパスまでつなげる工事で、産業道路からバイパスまで全長約340メートルの区間は02年度に着工。旧道拡幅工事で従来の道路幅4メートルを6メートルにし両側に2メートルずつの歩道を設置した。一部暫定供用部分があるが、これまで旧道に迂回していた部分が通れるようになった。 -

大芝高原音頭Newヴァージョン振り付け決定

南箕輪村の大芝高原音頭普及チーム会議は16日夜、村役場で開き、「大芝高原音頭Newヴァージョン2006」の振り付けを決定した。今後は講習会を開いて踊りを普及していく。

振付制作を担当するサクセスが、前回会議で示した第1案をチームメンバーの意見を基に修正した第2案を提示。修正は、手を上げる部分が多かったところをできるだけ上げない振りにする、回転をやめる、踊りのつながりの調整、手拍子とかけ声の場所を明確にする-など。

メンバーは実際に第2案を踊り、みこしを担ぐ、村を一望する、南箕輪の輪など、それぞれ意味のある振り付けを確認し、第2案を正式に決定した。

今後は6月上旬ころに講習会を開く。指導者的立場の人の講習をし、踊りを広めていく考え。竹製の鳴り物を手に持って踊ってほしい-とするチームの案で、鳴り物づくりから祭りに参加してもらうことも検討している。 -

松島分館フリースクール

箕輪町公民館松島分館のフリースクール「消防署見学とはたらく車」が14日、箕輪消防署などであった。子どもから大人まで40人が署内やパトカーなどの見学を楽しんだ。

フリースクールは3年目。2カ月に1回開く。06年度の第1回は「はたらく人」シリーズで、恒例の消防署見学のほか、警察のパトカーと白バイ、建築現場ではたらくショベルカーと高所作業車の見学を計画した。

署内見学と車両見学の2班に分かれて消防署を見学。車両見学では署員がタンク車、救助工作車、救急車の機能などを説明。子どもたちは車両に試乗したり、消防士が火災現場で着用する防火衣を着てヘルメットをかぶり消防士気分を味わった。小学生は空気呼吸器を背負ってその重さに驚いていた。 -

健康体操ヨガ教室開講

箕輪町教育委員会主催の健康体操ヨガ教室が12日、町文化センターで始まった。35人が講師の指導にそって体をほぐした。

ヨガを通して健康な心と体をつくる恒例の教室。体調や年齢などに応じて全身をバランスよくほぐしながら、心地よくできる範囲で取り組む。全8回。国際ヨガ協会の池上みな子さん=伊那市長谷=が指導する。

参加者は床の上に敷いたタオルなどの上に座り、ゆっくりと呼吸しながら体を前に倒したり、ひねったり、肩を上下させるなど、静かに体を動かした。昨年に引き続き参加した人もいるが多くは初参加で、無理をせず、それぞれのペースで取り組んだ。 -

保育園春の遠足

宮田村内3つの保育園は16、17日、春の遠足を行った。年長は3園合同で親子バス遠足。松本市のアルプス公園まで足をのばし、思いっきり公園遊びを楽しんだ。

中央、東、西の3保育園の年長は、親子バス遠足が毎春恒例。

この日は空模様が心配されたが、親子の願いが通じて暑くもなく、寒くもない絶好の行楽日和に恵まれた。

遊具が満載で、子どもたちは大喜び。園内で飼育されているヤギなどの小動物とふれあう姿もみられた。

保護者も我が子と一緒に公園遊びを満喫。広い園内ににぎやかな笑い声がこだました。

年中、年少は村内を遠足。新緑に包まれたのどかな村内を元気一杯に歩いた。 -

福祉マップ作成にむけて始動

幅広い協力で住民視点に立った内容に宮田村の住民有志でつくる「むらづくりネット宮田」は16日夜、県のコモンズ支援金の助成を受けて作成する福祉マップの準備会を開いた。今後の作成手順や内容などを検討。小中学生や保護者など幅広い人たちに協力してもらい、住民の視点に立ったマップにしたいと話し合った。

申請していたコモンズ支援金に事業採択されたことを受け、中心になって計画を進めていたメンバーらで準備会を構成。

6月の全体会議までに原々案をつくり、着手する。マップは村内全戸配布を計画している。

この日の検討では、「実際にマップを使う人が目や手でふれて、作っていくことが大切。子どもたちや子育てグループに調査を協力してもらっては」などの意見も。

保健師など村にいる専門家の積極的な活用を求める声もあった。

近隣市町村が作成したマップなども参考にしながら、住民のニーズを調べ、内容を吟味していこうとも確認。

全体会議前に再度準備会を開いて、原々案をまとめる考え。

同ネットは、村が住民に呼びかけて1年余りかけて自立の村政を議論した「むらづくり協議会」が前身。

議論だけで終わらせたくないと、昨夏に協議会の元メンバーらで発足し、いくつかの小グループに分かれて事業を計画している。 -

伊那市が23日付の人事異動を内示

伊那市は17日、23日付の人事異動を内示した。部長級9人、課長級21人、課長補佐級26人、係長級6人、主査級1人、主任級1人の64人。「旧3市町村の一体感を醸成する人事」(小坂市長)とした。

4月に市長選があったため、新市発足に伴う人事異動(3月31日付)は新市へのスムーズな移行を考慮し、最小限にとどめていた。第2次異動は管理職が中心。

高遠町・長谷の各総合支所長(地域自治区長)は、地域の実情を知り、3市町村の合併を協力し合って進めてきた伊東義人氏(73)、宮下市蔵氏(73)をそれぞれあてた。任期は2年。小坂市長は「地域の要望もあるだろうが、公平な立場で全体のバランスを考えながら取り組んでほしい」と期待する。

地域協議会は委員の人選をして、6月中に発足させたいとしている。

総合支所次長には、旧伊那市職員を起用。

また、旧伊那市で取り組んでいた昇格する際の自己推薦を高遠町・長谷に広げた。課長級・課長補佐級で33人を受け付け、合併前に3役が面接。個人の意欲をかって9割ほどを採用した。 -

西春近商工会が総会

伊那市西春近商工会の第46回通常総会が16日、商工会館であった。市内の高遠町商工会、長谷村商工会との合併協議会設立をはじめとする本年度事業を決めたほか、会長に野溝和男さんを再任した。

あいさつに立った野溝会長は「40年余続いてきた商工会だが、県の指示は1市町村に1経済団体。商工会活動は補助金8割で成り立っている。補助金カットで、合併せざるを得ない」と経過を報告し、伊那商工会議所と話し合いながら09年4月までに統合したいとする意向を示した。

本年度事業では、07年4月1日の旧3市町村の商工会の合併を目指して合併協議会を設立する。2月から3商工会で問題研究委員会(委員16人)を継続して開催。3月には3商工会が広域連携による経営改善普及事業協定に調印し、小規模事業経営支援事業や新たな事業業分野の開拓のための情報提供など連携して取り組む。また、例年開いている「春近どんぴちゃ祭り」「西春近商工祭」は充実させ、地域振興を図る。

席上、永年勤続優良従業員の表彰があった。

会員は240人。 -

信大生が田植え体験で地元農家と交流

信州大学農学部森林科学科の学生が14日、南箕輪村大泉の地元農家と一緒に手作業で田植えを体験した。ほとんどが田植え初体験で、やり方を教わりながら作業に精を出した。

学生が大泉のそば祭りに参加した際に稲作体験の話が持ち上がり、大泉区の原吾郎さんが水田5・6アールを提供。ごみ拾いから始まり村のイベントや南箕輪村輪の会の活動などに参加し地域と交流している学生グループを中心に3、4年生6人が参加した。

学生、原さん親子、役場産業課職員の計11人が一人3、4列を受け持って手植えをした。実家が農家という学生は慣れた手つきで黙々と作業。初めての学生は前かがみの姿勢で作業するため腰の痛みに耐えながら少しずつ要領をつかんで丁寧に植えていた。

「自分で食べるものの栽培をこうやって体験すると勉強になる」と学生。原さんは、「専門は違うけど農学部の学生さんなので、地域の農家と交流するのはいいことだと思う。初めての人もいるけどすぐ覚えて上手。通りかかったら田を見て稲の成長を見てほしい」と話していた。

今後は稲刈り、脱穀などを一緒にし、収穫祭を楽しむ予定。 -

天竜川漁協の宮田養魚場で禁止医薬品を使用

天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)の宮田養魚場で、食用魚に使用が禁止されていた医薬品「マラカイトグリーン」を使用していたことが17日、県の発表で分かった。

同漁協によると、同医薬品はニジマスの卵に付着する水性菌を抑制する薬だが、人体に対して発ガン性があるため昨年8月から使用が禁止されていた。同養魚場はそれを知りながら昨年9月縲恂{年5月の間に数回使っていたという。

禁止後は新しい薬を基本的に使っていたが、特に菌の発生が多い時にのみ、効果があるとして、事業所長の判断で使っていたという。 -

上ノ原社協 地元の保育園に花の苗300本植樹

伊那市の上ノ原社会福祉協議会(会長=牛山剛区長)の26人は17日、地元の上の原保育園へサルビアなどの花の苗300本を植樹した。同社協では今後も、地域貢献のために同保育園との交流を広げていく。

会員の自宅で育てているジャーマンアイリス、マリーゴールド、スイセンなど5種類の苗を園職員らと一緒に施設の周りへ植えた。来春に咲くスイセン以外の花の苗が、赤や黄色などの彩で園を囲み、木下りつ古園長は「出来て3年目の施設なので環境が整ってうれしい」と喜んだ。

上ノ原社協と保育園との交流は昨年から始まり、花の植樹は本年初めて。今後は七夕飾りづくり、運動会、正月遊びなどの交流会を企画している。

この日は園児との交流はなかったものの牛山会長は「会員は何らかの形で貢献できていることに充実感を得ている。次回の園児との交流でエネルギーを分けてもらえることを楽しみにしている」と話した。 -

上伊那PTA連合会が総会

上伊那PTA連合会総会が13日、伊那市駅前ビルいなっせであった=写真。各小中学校PTA会長など約80人が集まり、06年度事業計画や予算、新役員などを決めた。

本年度の事業計画は「父親母親委員会交流会」(6月17日・1月20)、「上伊那PTA連合会研究集会」(10月1日)竏窒ネどを予定する。

新会長には伊那市西春近の唐木章さん(春富中)を選出。筆頭副会長は春日昭利さん(両小野小)、副会長は早川美貴さん(宮田小)北原周次さん(西箕輪小)寺平清春さん(中沢小)高野普(赤穂小校長)に決まった。

議事後には小学校6グループ、中学校2グループに分かれて情報交換会を開き、各学校の取り組みを発表しながら意見を交わした。 -

酒米の王様、山田錦の無農薬栽培に挑戦

「安心・安全の酒づくり」を目指す「信濃錦」の蔵元、宮島酒店(本社・伊那市)は酒米の王様「山田錦」の無農薬による試験栽培に着手。17日、酒米の契約栽培農家、飯島町田切の吉川照美さん所有の水田約19アールで植え付け作業をした。

4月18日種まき、12-15センチに成長した中苗を5条植えの田植え機で植え付けた。

「山田錦」は温暖な地域での栽培に適し、兵庫県が主産地、県内では一般的な方法で試験的に栽培されているが、無農薬栽培は初めて。同社は「地球温暖化が進め中、南信地区が今後の適地になるのでは」と、数年前から模索し、JA上伊那飯島有機米部長の吉川さんの協力で試験栽培のこぎ着けた。

宮島敏企画部長は「山田錦は草丈が長く倒伏しやすい品種。醸造すると、柔らかく、味に広がりがある。無農薬栽培で力づよい米ができるのでは」と期待を込めた。

今後、6月中、下旬に県内外の酒販店や消費者とともに「草取りの会」を行う計画。 -

中川村南田島の山崎美代子さん(57)

安心・安全の放し飼い地鶏の信州シャモの精肉と、各種卵の販売、卵を使ったシフォンケーキなど農産加工品の製造、販売も手掛ける「食の安全支援隊」の代表者。

観桜期の大草城址公園で「信州シャモ」の肉を使った焼き鳥、放し飼い鶏の卵が入ったおでん、ケーキ類を販売「肉はしまって歯ごたえがあり、適度に脂が乗って、ジューシー」「卵は旨みが濃い」「ほんわり甘いケーキ」と評判になった。

◇◇

49年、中川村生まれ、69年、会社員だった啓造さんと結婚、その後、啓造さんは独立し、89年に山崎建設を起し、美代子さんも専務として支えた。子育て時代、息子3人がアトピーや喘息に悩まされたことから、食の安心についてことさら関心が高かった。

2年前、次男の仁志さん(31)が「焼き鳥の店を出したい」と希望。啓造さんは「安全でおいしい肉が食べられる、それなら、鶏を飼おう」と決断。200平方メートルのビニールハウスを建て、いきなり、県産の信州シャモ28日雛百羽導入した。「信州に適した鶏として開発され、シャモの血が混じっているなら、おいしいだろう」と考えたとか。

餌はこだわりの自家製発酵飼料。無農薬で栽培したトウモロコシや魚のアラを原料に、たんぱく質、糠糖類、穀類を加え、加熱殺菌し、粉砕混合し発酵させ、1週間寝かして与えた。腸内有害菌の増殖を抑え、乳酸菌やビタミンA、B群を多量生産する菌を活きたまま配合し、鶏の免疫力を強化した。鶏には人体に悪影響を及ぼすといわれる保存料や着色料、抗生物質など一切与えていない。

雛を120-150日飼育し精肉に。放し飼いはゲージ飼いと違い、ストレスがなく、自由で伸び伸び運動ができ、販売先の村外飲食店や消費者から「弾力のある肉質、ひと味ちがう」「歯ごたえがあり、ジューシー」と高く評価された。

2年目、200羽に増やし、県が推奨する黄金シャモも百羽入れた。

「料理には卵も欲しい」と産卵用の鶏を飼い始めたのは昨年8月から。栄養価が高い赤玉プリマスロックや青い卵を生む「アローカナ」、白色レグホンなどを相次いで合計400羽導入し、卵の色は白、水色、赤系と3色。雄も一緒に飼育し有精卵にした。着色料や抗生物質を投与しないため卵の黄味の色は薄い「黄味の濃さと栄養価は関係がない」とか。

たくさん出るキズ卵をなんとかしようと、始めたのがシフォンケーキづくり。たっぷりと卵を入れたケーキは「シルクのように軽く、ふんわり甘い」。「デパートでも売れる」と友人、知人に評判。自信を持ち、直販のほか、村内のたじまファームや飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで販売を開始した。

今後の展開は、当初の目的だった焼き鳥屋の出店。現在、場所を検討中とか。

夫と長男の妻の3人暮らし(大口国江) -

駒ヶ根市町二区の敬老会

駒ヶ根市町二区の敬老会は14日、アイパルいなんで開いた。74歳以上の対象者434人のうち、168人が出席。区民や子どもたちの歌や踊りなどで盛りあがり、地域で長寿を祝った。

地元の経塚保育園の園児が踊りを披露。さらに有志が演歌体操など多彩なアトラクションを次々と繰り出し、参加者を楽しませた。

99歳の白寿1人、88歳の米寿7人、77歳の喜寿46人には記念品も贈った。 -

地区社協の設立目指し、学習講演会開催へ

宮田村社会福祉協議会と村ボランティア連絡協議会は、地区社協の立ち上げを目指して、住民参加の学習講演会を6月17日の村ボランティアの集いで開く。近隣支え合いの意識を住民レベルで高めてもらう考えで「地区社協を設けるためにも、全体の底上げが必要不可欠」と事務局は参加を呼びかけている。

高齢化が進み、隣近所の助け合いが重要になっていることから、本格的に地区社協設置を検討。

ただ「村社協が形を整えても長続きしない」との観点に立ち、地域、住民みんなで考え、立ち上げていきたいと構想を練っている。

学習講演会もその一環。当日は1996年に地区社協を全行政区に設置した駒ヶ根市社協の片桐美登さんを講師に迎え、「今なぜ地区社協が必要か?」をテーマに学習する。

7回目となるボランティアの集いは午後1時半から村民会館。講演のほか活動報告、交流会を開き、「地域で安心して暮らせる村づくり」をみんなで考える。

参加費は500円。問い合わせなどは村社協85・5010まで。 -

ボランティア連絡協、幅広い活動を

宮田村ボランティア連絡協議会(24団体、321人)は運営委員会を開き、本年度の事業計画など決めた。地区社協設置に向けた協力のほか、ボランティアの活動範囲を広め、互いに研さんを積んでいこうと確認した。

隠れた特技、技能を積極的に掘り起こし、ボランティアに活用しようと、講座の開催も予定。

県や村が行う精神保健ボランティア事業の積極的な参加、協力も計画した。

席上、仁科智弘会長は近隣の支えあいなど、住民の自主性が求められているとあいさつ。協議会としても連携をとりながら、地域づくりに参画していこうと呼びかけた。

1812/(木)