-

グリーン・ツーリズムセミナー開講

中川村営農センターは18日夜、葛島渡場の農家民宿やまに亀屋で第1回グリーン・ツーリズムセミナーを開いた=写真。来年3月まで全11回開き、事例研究や現地調査、体験を通じて、中川村の地域資源の活用手段としてのグリーン・ツーリズムを研究し、実践に向けたノウハウを学習する。

初回は上伊那農業改良普及センター駒ケ根支所の高橋博久さんが農家民宿や農村レストランの事例を紹介。

この中で、日本的グリーン・ツーリズムの草分け、大鹿村の山村生活体験館「たかやす(館主伊東和美さん)」を紹介。「たかやすには緑と谷川の流れ、おいしい空気だけで、ほかになにもない。伊東さんは畑で採れたばかりの野菜と清流の魚など自然体のもてなしで、飾らず、何もないことを,売り,にしている」と話した。

また、平均年齢70歳、7人の女性が経営する島根県匹見町萩原集落「雪見山荘」について「カラオケもなにもない。素人のおばあちゃんたちの宿。だからこそ、客も親せきの家のように気がねなくくつろげる」と話した。

次回(6月)は飯田市の「農家民宿ふれあい農園おおた」を視察する。 -

WОNG美枝子クリエイティブワーク展

飯島町七久保の小蕪亭で30日まで、WОNG美枝子さん(東京都新宿在住)のCDジャケットデザインワークと原画を集めた「クリエイティブワーク展」が30日まで開かれている=写真。

美枝子さんは癒しのピアニストとして国内外で活躍するウォン・ウィンツァンさんの妻。ウォンさんの01、02、04年の楽譜デザインや、「地雷の地に平和の花を」の願いを込めた地雷犠牲者のためのCDジャケット原画、エッチングで繊細にお地蔵様を描いた童謡CDジャケットの原画などのほか、9・11の犠牲者への鎮魂の思いを墨1色に込めた「9・11ピースアートポスター・瓦礫の墓標」などを展示、平和へのメッセージを伝える。 -

かんてんぱぱのエビネ見ごろ

伊那市西春近のかんてんぱぱガーデンでは、エビネが見ごろを迎えている=写真。

園内には、タカネエビネ、ナツエビネなど5種類のエビネがあり、黄色やピンク色の花をつけている。色、形ともにさまざまなものがあり、山野草愛好家にも人気が高いエビネは、採取しやすいことが影響して徐々に数が減少しているという。

エビネのほかにもクロユリ、ニリンソウなどが見ごろ。同ガーデンには、約100種類の山野草があり、さまざまな花が順を追って咲いていくため、秋口まで楽しめるという。

今後はフタリシズカ、ササユリ、オニユリなどが咲き始める。 -

中条盆栽山野草展示会

中条公民館盆栽クラブ(会員・約13人、白鳥昭平代表)による盆栽山野草展示会が21日まで、伊那市西箕輪の中条公民館で開かれている。アツモリソウやエビネ、樹齢70年近い松の盆栽など約300点が、訪れた人の目を楽しませている。

26回目となる同クラブの展示会は、例年2千人近い人が訪れるほどの人気。展示の目玉は7、8種類がそろうアツモリソウ=写真。特徴的な大きな花をつけるアツモリソウは栽培が難しく、山では乱獲による減少が進んでいる。

同クラブのアツモリソウは全て株分けしたもので、クリーム色の花を咲かすレブンアツモリ、ひときわ大きい袋が特徴的なホテイアツモリ、経ヶ岳に自生するキョウガタケアツモリなどがある。

今年は気候の変動が激しかったため、花の時期を合わせるのが難しかったという。

同じく希少な山野草として人気の高いエビネも数種類が並び色や形の違うさまざまな花を咲かせている。

また、山野草と一緒に盆栽が並ぶのもこの展示会の特徴。そのほか、ヤマシャクヤク、シラネアオイ、コケイランなどが見ごろを迎えている。

また、山野草の展示即売もしている。 -

はら美術で水野敬子さんの作陶展

人間国宝・加藤唐九郎氏の黄瀬戸を今に引き継ぐ水野敬子さん(69)=岐阜県=の作陶展が23日まで、伊那市旭町のはら美術で開かれている=写真。黄瀬戸独特の落ち着いた黄色に彩られた食器や花器など約100点が、訪れた人の目を楽しませている。

加藤氏に20年近く師事した水野さんは現在、美濃焼伝統工芸士、美濃陶芸協会理事などを務めている。

黄瀬戸は志野、織部などと並ぶ美濃の代表的な手法の一つ。灰を主体とする釉(ゆう)薬がつくる深い黄色が「黄金色」にも例えられ、安土桃山時代から珍重されていた。

しかし、当時と現代の居住環境は大きく異なり、光の根源も違うため、水野さんは「現代生活の中でも美しい色彩を放つ黄瀬戸」追求。釉薬の原料である灰をつくることから自身で行い、独特の黄金色を再現している。

女性ならではの感性で仕上げられた作品は、優しさと温かみを放ち、見る人に安心感を与える。

午前11時縲恁゚後6時。入場無料。 -

三峰川みらい会議 風力発電施設・建設反対を決める

三峰川みらい会議(織井秀夫代表)の総会が19日夜、伊那市役所であり、三峰川源流域に予定されている、大規模風力発電施設建設に反対することを決めた。

同会議では風力発電施設建設について勉強会を開き、3月上旬の会員アンケートの結果を決議書にまとめた。

同書には「化石エネルギーに変わるクリーンなエネルギーが期待される風力発電には共鳴する会員も少なからずいたが、建設工事に伴う山岳地域の環境変化、それに関連する三峰川水源域などの環境悪化を危ぶむ声が大半を占めた」と説明されている。

織井代表は「環境にかかわる市民団体の意思表示は重要なもので、重みもある」と強調。三峰川みらい会議では今後、該当する建設会社や県、市などの対して決議書を送付し、意思を伝える。

総会では06年度事業計画、予算などの計8議案を原案通り可決した。 -

天竜川流域の合同巡視始まる 出水期に備え危険箇所確認

国土交通省・天竜川上流河川事務所(天上)と流域の市町村や関係者でつくる天竜川上流水防連絡会は19日から、梅雨や台風などの出水期に備えて、河川の重要水防箇所や水防倉庫などの点検をする合同巡視を始めた。

初日は辰野町、箕輪町、南箕輪村の3町村で実施。南箕輪村では、北殿の天竜川右岸から伊那市の新水神橋付近までを、村役場、伊那建設事務所、伊那署などの関係者約15人が巡視した。

参加者らは天竜川の右岸堤防を下流に迎いながら、重要水防箇所を回って堤防の断面や高さ、水衝・洗掘の様子などを確認した。村の加藤久樹助役は「台風などの発生で被害が出ることを心配している。危険箇所の確認などして被害が出ないようにしたい」と話した。

合同巡視は6月1日まで、天竜川流域の16市町村で実施し、26日は宮田村、駒ヶ根市、29日は飯島町、中川村、6月1日は伊那市である。 -

自己記録に挑戦 上伊那小学生陸上競技大会

第23回上伊那小学生陸上競技大会(兼第39回上伊那春季記録会)が20日、伊那市陸上競技場であった。小中学生、一般(高校生含む)の計約1300人がトラック22種目、フィールド12種目で力を競った。上伊那陸上競技協会、伊那毎日新聞社など主催。KOA協賛。

全17種目あった小学生陸上では1種目で大会記録を更新。女子1000メートルで松下花歩ちゃん(高遠6年)が3分19秒64の新記録で優勝した。

花歩ちゃんは前大会でリレーに参加し、1000メートルは初挑戦。大きな大会にも出場したこともないというが、大会新記録に「うれしい」と微笑んでいた。

心配された天候は午後に入って一時強く雨に降られるなどしたが、選手らは自己記録更新を目指して力を発揮。自分の子供の頑張る姿を見ようと駆け付けた親や、応援する友だちの「頑張れ」の声援に答えるよう、熱戦を繰り広げた。

各種目上位5人(チーム)は県大会(6月25日・松本市)へ出場する。

小学生陸上の全17種目の各1位の選手は次の皆さん。

【男子】▽5年100メートル=宮脇常嘉(中沢)15秒04▽6年100メートル=田中敦啓(東春近)13秒73▽1000メートル=小林侑樹(伊那東6)3分14秒64▽80メートルハードル=湯澤圭(東春近6)15秒05▽走り高跳び=白川翼(長谷6)1メートル25センチ▽走り幅跳び=村田涼(南箕輪6)4メートル33センチ▽ソフトボール投げ=北原稜(赤穂東6)60メートル65センチ

【女子】▽5年100メートル=武井祐里香(宮田)14秒90▽6年100メートル=唐沢美香(箕輪中部)14秒53▽1000メートル=松下花歩(高遠6)3分19秒64・大会新▽80メートルハードル=小澤優奈(辰野西6)15秒10▽走り高跳び=新井彩夏(赤穂6)1メートル17センチ▽走り幅跳び=北野まき(美篶6)3メートル67センチ▽ソフトボール投げ=松崎葵(伊那北6)49メートル97センチ

【リレー】▽男女混合=南箕輪A(永井舞香、金山文佳、中島諒、平澤涼)60秒84▽男子=南箕輪(倉田諒、唐澤玄、崇島晃介、加藤雅也)56秒73▽女子=伊那東(梅垣里沙、杉本美玲、伊藤愛、黒川侑貴)59秒24 -

かんてんぱぱホールで季節感あふれる展示

伊那市西春近のかんてんぱぱホールギャラリーで、それぞれ個性の違う作品展が開かれ、多くの来場者が足を運んでいる。午前9時縲恁゚後6時(それぞれ最終日は午後4時)。

◆鉄工芸、木工、染色、ガラス作家4人の作品300点がコラボレーションする「四季のしつらえ展」は、実際の住空間をイメージした展示会場に、それぞれの作品で・ス四季・スをコーディネートしている=写真。22日まで。

例えば冬を題材にした空間は、まきストーブの周りに、大きなソファーが並び、壁には黄色や茶色の染め織物、テーブルにはシンプルなガラスの水差しが並ぶ。

出品者の一人の家具職人・田中伸生さん(46)=伊那市西箕輪=は「4人の作家が集まって作り出す四季のイメージ、作品のハーモニーをみてほしい」と話している。 -

文化勲章受章作家版画展 ベル伊那23日まで

「文化勲章受章作家版画展竏猪シ品をお手頃価格で竏秩vは23日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

芸術・科学などの分野で大いなる貢献を果した偉人に贈られる文化勲章。日本画、洋画の各界で受章し、歴史に名を残す受章作家約20人、文化功労者作家も合わせ合計30余人の秀作を展示販売する。

作品は横山大観「無我」、川合玉堂「富嶽」、竹内栖鳳「霜秋」、上村松園「蛍」、東山魁夷「明宵」のほか、奥村土牛、小倉遊亀らの版画も並ぶ。

関係者は「近代から現代の巨匠の名画が勢ぞろいしているのでぜひ一度」と来場を呼びかけている

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

通学路歩いて安全性再確認

宮田村の宮田小学校PTA(小野章会長)は20日、通学路を実際に歩いて点検するパトロールを実施した。PTA役員のほか、防犯指導委員会、防犯女性部、少年友の会など幅広い団体が協力。より多くの目で通学路の安全を確かめた。

約60人が参加し、地区ごとに分かれて点検。防犯面も含めて、子どもたちの安全に支障がないか確認しながら歩いた。

あわせて、村内33カ所の「子どもを守る安心の家」も訪問。緊急時に子どもが逃げ込むために事業所や一般家庭を指定してあるが、一層の協力を求めた。

子どもが関わる事故や犯罪を未然に防ごうと、同小は安全、防犯マップを作成。

PTAも村教育委員会が設置した子どもの安全見守り隊に積極参加するなど、地域連携による安全体制の拡充に力を注いでいる。

この日のパトロールも当初の予定より参集団体が大幅に増加。小野会長は「地域全体で守るという意識をさらに高めていきたい」と呼びかけた。 -

【記者室】不審者に…

子どもの行事取材をしたときのこと。「写真、新聞に載るの?」と聞かれ掲載することを伝えると、「載せたらだめ」と言う。理由を聞くと「写真が載ったら不審者に狙われるんだよ」との言葉が返ってきた▼不審者対策で、地域の子どもは地域で守ろうと住民が見守り隊を組織し、下校時間に合わせて通学路に立って見守って下さっている。さらに、子ども自身が自分で自分の身を守る意識を持つことも大切▼しかしである。小学1、2年くらいの子だった。こんな小さな子まで不審者という言葉をごく当たり前に使い、顔を知られたら狙われると考えている。全国で痛ましい事件が起きており理解はできるが、こんな時代なのかと再認識させられショックだった。(村上記者)

-

グリーン・ツーリズムセミナー開講

中川村営農センターは18日夜、葛島渡場の農家民宿やまに亀屋で第1回グリーン・ツーリズムセミナーを開いた=写真。来年3月まで全11回開き、事例研究や現地調査、体験を通じて、中川村の地域資源の活用手段としてのグリーン・ツーリズムを研究し、実践に向けたノウハウを学習する。

初回は上伊那農業改良普及センター駒ケ根支所の高橋博久さんが農家民宿や農村レストランの事例を紹介。

この中で、日本的グリーン・ツーリズムの草分け、大鹿村の山村生活体験館「たかやす(館主伊東和美さん)」を紹介。「たかやすには緑と谷川の流れ、おいしい空気だけで、ほかになにもない。伊東さんは畑で採れたばかりの野菜と清流の魚など自然体のもてなしで、飾らず、何もないことを,売り,にしている」と話した。

また、平均年齢70歳、7人の女性が経営する島根県匹見町萩原集落「雪見山荘」について「カラオケもなにもない。素人のおばあちゃんたちの宿。だからこそ、客も親せきの家のように気がねなくくつろげる」と話した。

次回(6月)は飯田市の「農家民宿ふれあい農園おおた」を視察する。 -

環境美化啓発ポスター駒ケ根市内全地区掲示へ

駒ケ根市は初の試みとして28日に行われる河川一斉清掃(ごみゼロ)に合わせ、小・中学生らが描いた環境美化啓発ポスターを市内186の環境美化推進組合を通じて配布し、各自治会ごとに不法投棄の多い場所などに掲示することを決めた。ポスターは市が04年度から募集している「駒ケ根市環境ポスター」のうちから不法投棄に関するもの12種類を選び、A3サイズにして240枚をラミネート加工。手作りの掲示用看板とともに配布する。

一部のポスターはすでに北割一区の広域農道地下歩道などに掲示されている。 -

小学校教諭が中学校の教壇に

チームティーチングで生徒指導

宮田村宮田中学校1年生の授業に19日、宮田小学校の教諭が参加。正規の教科担任を支援し、一緒に生徒を指導する「チームティーチング」(TT)を行った。小中交流授業として初の試み。上伊那地方では先駆的な授業となったが「子どもの成長を連携して長い目で見守っていきたい」と両校。・ス一村一小中学校・スの利点を活かして、協力体制をさらに強める考えだ。

複数の教員で指導するTTは、きめ細かな指導ができると全国的に注目されるが、小中学校の教諭が合同で授業するのは珍しい。

この日は、1年1組の数学に宮田小の伊澤通子教諭、1年3組の理科に栗空芳郎教諭が参加。生徒の机をまわって指導するなど、助手的な立場で授業をサポートした。

「小中では指導の方法も違うが、それぞれの良さもある。このような交流ができれば、複眼的な指導にもつながるはず」と宮田小の野溝和人校長。

宮田中の新津吉明校長も「1人だと分からない部分が見えてくる。生徒だけでなく、教諭同士の刺激にもなると思う」と説明する。

母校を巣立った生徒を、再び指導した2人は「考えていたのとは違う答えを子どもたちは持っていた。小中とつながる学習の必要性も感じた」と話した。

3学期には中学校教諭が小学校で指導する予定。「来年度の中学校入学説明会は、授業体験も導入したい」(新津校長)と、小中連携は深まりをみせる。 -

3DCG製作、駒工で公開授業

駒ケ根市の駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は19日、東京工科大片桐研究所クリエイティブ・ラボの川島基展チーフインストラクターを招き、情報技術科3年生約32人を対象にした公開授業「生体動作の理解で深めるリアリティ3DCG映像制作とヒューマノイドロボット制御」を行った。理数系への興味を高めようと文部科学省が推進するSPP(サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト)の一環。

川島さんは、体の各部にセンサーをつけた人間の動きをビデオカメラで撮影してコンピューター処理し、3次元CG(コンピュータ・グラフィックス)アニメーションを制作する手法について詳しく講義。生徒たちはメモを取りながら真剣な表情で難解な講義に聞き入っていた=写真。

授業は来年にかけてさらに2回行われる。7月に東京工科大で実際にCG制作システムを使用してアニメーションを制作し、来年1月の3回目の授業でグループごとに成果を発表する。

授業に先立って本間校長は「大学の先生の授業を受けられるのは素晴らしいこと。将来の進路の参考にしてほしい」と生徒らに呼び掛けた。 -

ひとり暮らし高齢者の自立をサポート

参加者自らが調理を

宮田村社会福祉協議会のひとり暮らし高齢者食事交流会は本年度から、参加者自らが調理して・ス自立・スの意識を高める方式に変更した。昨年度まではボランティアが調理した料理を食べるだけだったが、「自分でやることが介護予防につながるはず」と同社協は期待を寄せている。

19日の交流会から、高齢者自らが厨房に。この日は五平餅に挑戦し、参加した7人は協力しながらご飯をつぶし、団子状に丸めた。

昔を懐かしみつつ、手際良く作業。「一人じゃつくらんけど、みんなで賑やかにやれて楽しい」と、笑顔が広がった。

ホットプレートで焼きながら「若い頃には、囲炉裏で焼いたもんだ」と思い出話も。

山椒とクルミが入った味噌をつけて食べ「本当に美味しい。自分たちでつくると、また味も違う」と喜んでいた。

交流会は、介護保険を受けていない独居高齢者を対象に隔月開催。今後も旬の食材を使って、調理を楽しみつつふれあう予定だ。

「まわりに頼るだけでなく、自分でできることは自分でやることが大切になっている。利用者主体の交流になれば」と同社協は説明している。 -

宮田村女子バレーリーグ開幕

第22回宮田村女子バレーボールリーグ戦(村女子バレーボール会主催)が18日夜、宮田村の村農業者トレーニングセンターで開幕した。参加12チームの選手らが集まって開幕式を行い、選手代表の若葉チームキャプテン吉川由美子さんが「正々堂々とけがのないよう戦います」と宣誓した=写真。小田切千恵子会長は「チーム数は昨年より1つ減ったが、けがのないよう楽しんで頑張ろう」とあいさつした。

式後、開幕戦4試合が行われ、出場した選手らは早速コートではつらつとしたプレーを見せていた。

リーグ戦は9月末まで行われ、10月にはトーナメント戦も行われる。 -

13流派のいけばながそろう

上伊那華道会(加藤弘子会長、331人)の「諸流2006年いけばな展」が19日から、伊那市通り町のニシザワデパート4階で始まった。池坊、小原、草月、古流など13流派の教授者166人が季節の花を中心に生けた作品が並ぶ。22日まで。

「いけばな展」は年1回、各流派の親ぼくや華道を極める場として開催。前・後期に分けて各83点を展示、21日に作品を総入れ替えする。

ピンクのアンスリューム、ランなど洋物が多くなったというものの、アジサイ、カキツバタなど庭に咲く花や、ナツハゼ、イボタマサキの木ものなど各流派の特徴を生かし、季節感を出した作品がそろう。

初日から訪れる人が多く、近寄ったり、離れたりしながら、一点ずつに見入った。

加藤会長=辰野町=は「恵みの雨を受けて、生き生きと5月の草花が生けられている。1つの花、1枚の葉、1本の木の輝きを見ていただきたい」と話している。

開館は20・22日が午前10時縲恁゚後5時、21日が6時まで。入場は200円。 -

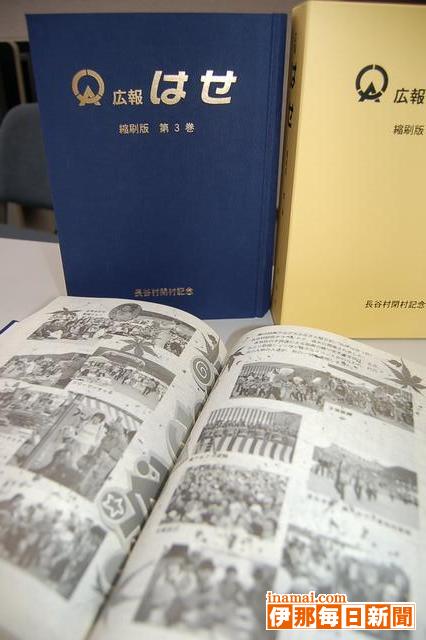

広報「はせ」の縮刷版できる

旧長谷村は、広報「はせ」の縮刷版第3巻を発刊した=写真。近く、全戸(700)へ配布する。

第3巻=A4判、1442ページ=は97年8月の201号縲・6年3月の305号(閉村記念号)を収録。村政の動きをはじめ、イベント、公民館活動、学校行事などを取り上げ、写真で村民のいきいきとした表情を伝えている。

最終の閉村記念号は「未来に思いをはせ竏窒りがとう長谷」と題し、閉村式典の村旗降納、タイムカプセル埋蔵などの様子が載る。

担当課では「ここ数年の間に、分杭峠の気場を活用したむらおこしや、伝統文化等保存伝承施設『中尾座』の完成、各集会施設の改修など変革を遂げた時期」と話す。

広報は73年から月1回発行。200号まで縮刷版を作り、第3巻で完結。村の歴史を知る資料として活用することができる。 -

子育て学級開講

箕輪町公民館の06年度子育て学級が18日、町文化センターで始まった。16組の親子が参加し今後の学級運営について話し合い、リトミックなどで楽しく体を動かした。

同じ年齢の子どもを持つ親が一緒になって子育てについて考え、学び、遊ぶ学級。3月まで15回程度ある。

開講式で柴登巳夫公民館長は、「2、3歳は子どもの一番大事なとき。時には子育てで壁にぶつかることもあると思うが、学級に来てお母さん同士話すことで解決できるかもしれない。お母さん同士の仲間の輪を広げ、楽しく、1年間来てよかったなと思える学級にしましょう」とあいさつした。

子どもたちは、「チューリップ」の歌の手遊び、「友だちがいっぱい」のお遊戯、リトミックで「春の飛行機」の歌に合わせて歩いたり、フープの中にジャンプしたり、折り紙で作った紙飛行機を飛ばしてお母さんと一緒に楽しく遊んだ。

学級は定員にまだ余裕がある。対象は03年4月2日から04年4月1日生まれの子どもとその保護者。参加希望者は町公民館(TEL79・2178)へ。 -

箕輪町入札等審査委員会

箕輪町入札等審査委員会は17日、第16回会議を役場で開き、町が05年度入札状況、06年度入札予定などを示した。

05年度の入札は、受注希望型72件、指名競争53件、計125件。区分別は受注希望型は土木36件、管20件、建築7件、測量・設計9件。指名競争は土木14件、管4件、舗装9件、その他工事11件、業務委託7件、その他8件。

落札率は受注希望型66・02%、指名競争97・31%、全体は74・53%だった。過去の落札率は02年度97・34%、03年度82・80%、04年度82・53%で、05年度は最も低い率となり、町は受注希望型競争入札導入の効果が出てきていると見ている。

06年度発注予定工事は42件。

委員会は今後、受注希望型競争入札の工事種類拡大を検討する。 -

箕輪町経営研究会総会

箕輪町経営研究会(79人、唐沢滋雄会長)は16日夜、06年度総会を伊那プリンスホテルで開き、本年度事業計画などを承認した。任期満了に伴う役員改選では会長に信州光電社長の小林一雄さん(67)を選任した。

経営研究会は世界や日本の経済情勢、販売手法、製造のコスト削減などを勉強しようと町内の企業主が集まって1964年に発足し今年で42年。会員が勉強会や視察を重ね学びあっている。

本年度事業は、勉強会2回。第1回は「商法改正による企業活動への影響について」をテーマに6月に開く。第2回は7月。マレットゴルフ交流会、親ぼくゴルフコンペ、新春講演会・新年会も計画する。

新役員の任期は2年。小林会長は、「歴史深い意義ある会。前進できるようがんばっていく」と就任あいさつをした。新会員2人の入会も承認した。

新役員は次の皆さん。

▽会長=小林一雄(信州光電)▽副会長=竹内真治(バンブー)中村一成(中村製作所)▽会計=宮下昌久(キショウ工業)▽理事=漆戸豊徳(漆戸プラスチック工業)押野良二(二光光学)木下久(アズコーポレーション)沢島和彦(サワシン)武井昭彦(信濃ケミカル)向山淳(南信熱錬工業)山岸健彦(ふくじや)▽監事=重盛五十二(伊那コニー)唐沢滋雄(唐沢木工所) -

香葉会書展

香葉会(池上信子さん主宰)の第8回書展が19日、伊那市の県伊那文化会館で始まった。叙情的雰囲気のある作品に来場者が見入っている。

池上さんのもとで学ぶ70余人が1人1点から3点を出品し130余点を展示。かなを中心に漢字・調和体などで、額装、軸装、屏風、巻子など各種の作品を楽しめる展示になっている。日展参事で香瓔会会長の榎倉香邨さんの賛助出品もある。

3年振りの書展。会員の書歴は2年から20年近くとさまざまだが、一人ひとりが書きたいものに挑戦した。今回は大きな作品が多いのも特徴。新「伊那市」誕生を記念し、伊那市ゆかりの俳人「井月」の句を全員で書き屏風に張った合同作品、個々の作品も井月の句を選んだものがある。

どうやって練り上げた線を書くか、夢を持ち日々学んできた成果を発表。墨の強弱、字の大小など個性が表れている。書の根本である古筆を学び「倣書」も展示している。

「書の神髄に私たちもようやく踏み入れて書けるようになり、底辺が少し上がってきた。かな書の美しい世界にふれてほしい」と話している。21日まで。午前9時半縲恁゚後5時半(最終日午後4時半)。無料。 -

不法滞在外国人12人を摘発

伊那、駒ヶ根署と県警本部警備部警備第一課、東京入国管理局は合同で19日、伊那、駒ヶ根市、南箕輪村内に住み、働いていた不法滞在外国人12人を摘発し、11人を同管理局が収容(1人は在宅調査)した。

同日午前6時ころから、伊那、駒ヶ根市、南箕輪村内の7カ所で、フィリピン、タイ、韓国、ペルー国籍の3縲・1歳、男性4人、女性8人の計12人(伊那署10人、駒ヶ根署2人)を摘発。不法滞在期間は短くて10日、長くて13年9カ月だった。

市民から「不法滞在の外国人が伊那市内や駒ヶ根市内などに住んで、働いている」との通報を受け、東京入国管理局と合同で摘発をした。 -

区民の力作一堂に 全体で初「西町区美術展」

伊那市の西町区民が制作した絵画などが集まる「西町区美術展」は21日まで、同区公民館で開いている=写真。これまでは区内の常会ごとの文化祭などで作品展示をしていたが、区全体としては初めてとなった。西町区(福澤良一区長)の主催。

公民館文化活動の一環として企画した展示会に区民約80人が、油絵、絵手紙、書、陶芸、人形など100点を出品。区内在住の伊那美術協会員の洋画家・小林修一郎さん、染色家・野中ひろみさんなど約15人の作品も飾られている。

作品は南アルプスの山々や地元の伊那部宿の街並みを描いた絵画、雲がかかった富士山や山野草を撮影した写真などバラエティー豊か。会場は区民が手がけた力作の鑑賞の場となって、美術品にふれあう機会をつくっている。

福澤区長は「当初はこれだけの作品が集まると思っていなかった。予想以上の出品数で驚いている。来年以降の開催予定はないが、要望が多ければ続けていきたい」と話している。

午前9時縲恁゚後5時(最終日は午後3時)。入場無料。 -

わらべうた指導

箕輪町

千葉芳子さん「わらべうたは、空よりも広く海よりも深いファンタジーの世界。音楽だけでなく、人をはぐくみ心の栄養になる」

自宅で音楽教室を開き、ピアノとソルフェージュを教える。ピアノ導入の前に歌うことが大切-と、年少からわらべうたを取り入れている。

わらべうたは、子ども自身が作り、何百年という伝承のなかで磨かれてきたもの。“声”という楽器があればどこでも歌える。方言や今では無くなった言葉も多くあるが、子どもはその言葉に興味を示し響きを楽しんで歌うという。

東邦音楽大学の教授が音楽の先生を対象に開いたわらべうたの講座に、恩師に誘われて参加。月2回東京に通い、100曲以上を専門的に学んだ。

受講後、年少児5、6人に音楽レッスンを始めた。「わらべうたはただ歌うだけでなく遊びがついているので、ものすごく自然に子どもの中に入っていく」。子どもたちは楽しみながら常に頭を使い、遊びのルールを守りつつ発展させる。協調性が生まれ、集中力が育ち、想像力が豊かになる。音楽も体の中に入る。何年もやるうちに、「これはすごいすてきな音楽教育だ」と思うようになった。

音階はミレドラソのみ。「日本人の血の中にある音だから自然に歌える。日本語がきれいだし日本の文化、伝承。0歳から大人まで魅力のあるものだと思う。何も知らないで習いに行ったけど、本当に勉強してよかった」

さわったり、手をにぎったり、体を使って遊ぶわらべうた。ピアノを教えるだけではできない子どもとの関係が生まれ、深い付き合いができるという。

司書の依頼を受け、南箕輪村図書館の「ちいさなおはなしむら」でも親子にわらべうたを教え、4年になる。

現代は静けさがなく、自然の音に耳を傾けることが少ない。そのため静かな環境を作ることを心がけ、子どもにだけ聞こえる自然な優しい小さな声で歌ってほしいと話す。

母と子が真正面で向かい合い、目と目を合わせてわらべうたを歌ってあげる。「0歳児がすごくいい反応をする。そしてそれを見るお母さんが柔らかい反応になる。大人も子どもの笑顔にいやされる」。母子の変化を見てきて「わらべうたのすごさを実感。初めは感動ばかりだった」。

最近は、司書やボランティア活動をしている人が、ちいさなおはなしむらを見学に来るようになった。今年4月からは箕輪町公民館と子どもセンターが始めた講座「わらべうた」でも指導している。

「わらべうたを始めて『音楽ってこんなに楽しいんだ』と思った。もちろん音楽が好きでピアノの先生になったんだけど、歌をうたうことがこんなに楽しいと思ったのは、わらべうたを始めてから。清潔に歌うことのすばらしさも実感した」

わらべうたの良さがお母さんたちの間でじわりじわりと広まっている。「どうしてこんなすばらしいものが廃れてしまったのだろうと思う。だから、良さが認識されてきていることがうれしい」。指導者が育つことも願いながら、たくさんの人に知ってもらいたい-と温かくやさしい声でわらべうたを歌う。(村上裕子) -

「上伊那地区更生保護女性の会」の総会

女性保護司らでつくる「上伊那地区更生保護女性の会」は16日、伊那市駅前ビルいなっせで総会を開いた=写真。会員約150人が出席し、06年度事業計画や歳入歳出予算、2年任期満了による役員改選などの4議案を可決した。

本年度事業は「県更生保護大会」(10月27日・大町市文化会館)、県主催の「女性の集い」(11月8日・松本市)への参加や、更生施設視察研修の実施竏窒ネどとした。

協議後、箕輪町の明音寺住職の上野徳明さんの「出逢いと別れ」と題した講演に耳を傾けた。

同会は女性の保護司、民生児童委員、調停委員ら365人でつくる上伊那保護司会の協力団体。女性の立場から犯罪者の更生を支援することを目的に活動している。

新役員に選ばれた皆さんは次の通り。

▽相談役=上野多加衣(箕輪町)▽会長=豊島フミ子(伊那市高遠町)▽副会長=山岸道子(伊那市)城田幸子(駒ヶ根市)荻野芳江(辰野町)▽会計=日戸陽子(南箕輪村)▽監事=宮下美穂子(伊那市長谷)有賀喜志子(伊那市)▽理事=吉澤雅子(飯島町)北條裕子(箕輪町) -

ヒペリカム全国シェア80%、出荷始まる

花も実も長く楽しめ、庭植えもできる鉢花のホープ、ヒペリカム、さらに多彩に-。駒ケ根市南割の信州ナーセリー(塩沢崇社長)は新品種2種類を加え8種類のヒペリカムの鉢花を、全国に向け、独占的に出荷している。最盛期は5月末ころで、1週間に3千鉢を出荷する。

同社は7年前、実物の切り花として販売されているオトギリソウ科のヒペリカムに注目。鉢花化に向け、わい化処理剤の濃度やタイミングなど試行錯誤の末、わい化を確立した。

今年は新品種の真紅の「エンビー」、輝くピンクの「キャンデー」のほか、ミステリアスなグリーン「アマゾンフレアー」、根強い人気の「ピンキーフレアー」を中心に8種類約4万鉢を栽培している。

塩沢社長は「葉の香りもよくいやしの効果もある。切り花にすると殺菌作用があり、水の腐敗を防ぐ」と話していた。 -

飯島山草会が山野草展

飯島山草会(上前守会長)は20、21日、飯島文化館で山野草展を開く。

会場には薄紫色の花が目を引くカモメラン、大きな葉のハッカクレン、ヤシャゼンマイやイワチドリの岩付き、イワヒバとゼンマイの寄せ植え。形が面白いユキモチソウやウラシマソウ。小さな花が可れんなヒメウツギ、ヒメシャガ、コケだま玉作品など会員13人が丹精込めた150鉢がずらり。

上前会長は「今年は冬場が寒く、心配されたが、会員の努力と技術は例年並の作品が集まった」と話している。

会場では山野草の苗も販売する。

1612/(火)