-

本坊酒造信州工場創設20周年記念して「ツインアルプス」発売

宮田村新田区の本坊酒造信州工場は、工場創設20周年を記念して、主力ウィスキーの新商品「ツインアルプス」を5月15日に発売する。工場を立ち上げた当初の原点に立ち戻り、気軽に楽しんでもらえる商品として設定。「特に地元の人に親しんでほしい」と、山々に囲まれた伊那谷をイメージしてネーミングした。

鹿児島に本社がある同酒造は、洋酒事業の主力工場として1985(昭和60)年に宮田村に工場を開設。

駒ケ岳山麓の良質な水と豊かな環境を利用して、ワインや梅酒など製品の幅は広がったが、現在もウィスキー、ブランデーの主力工場としての位置付けは変わらず「マルスウィスキー」の名で親しまれている。

「ツインアルプス」は、7年以上のモルト原酒に3年以上熟成したグレーン(とうもろこし原酒)を調合。

軟らかいアルプスの水の特徴を活かし、オーク樽の風味とモルトの華やかな香りを漂わせる、素直な仕上がりとなった。

価格は720ミリリットル入り1194円(税抜き)とリーズナブルに設定。初回出荷は2縲・千本を予定し、地元販売にも力を入れる。

「焼酎などと同じように、気軽に味わってもらえれば。2つのアルプスに囲まれた、この地で育んできたウィスキーの原点を多くの人に味わってほしい」と藤野公宏工場長は話す。 -

結婚相談所合同引き継ぎ会

宮田村結婚相談所結婚相談員、補助員の合同引き継ぎ会が19日夜、村デイサービスセンターで開かれた。各地区1人づつ配置している補助員のうち、8人が新たに入れ替わったが、良縁につながるよう本年度も情報を細かに交換していこうと確認した。

同相談所の新井友也代表が昨今の状況を報告。「宮田村だけでなく、各市町村とも結婚難。見合いまでいっても、その後に続かない」と説明した。

村相談所の昨年度の実績は、紹介78件、見合い17件、来所登録が13件あったが、成婚はゼロ。近年は年間1、2件成婚していただけに厳しい結果となったが、交際しているカップルは複数ある。

同相談所事務局の村社協は「昨年度は準備期間ととらえ、今後に期待したい」と報告した。

権兵衛トンネルが開通したことで、本年度は今まで交流機会のなかった木曽谷の相談所との交流も計画。さらにアンテナを高くして、未婚男女の橋渡しを進めていく考えだ。 -

あす告示 伊那市長選・市議選

新市発足に伴い、伊那市の市長選・市議選が23日告示、30日投票の日程で行われる。市長選には、前伊那市長小坂樫男氏(70)=無所属・小沢=が出馬表明しているのみで、無投票の公算が大きい。市議選は、旧市町村を単位とした選挙区で、いずれも定数を超え、選挙戦は確実となっている。

【市長選】

小坂氏の後援会組織は、全域を網羅する形で29支部を設けた。新たに結成した高遠町・長谷の各支部は、有権者の8割ほどをまとめた。市内の企業や区など180件以上の推薦を得ている。

小坂氏は市町村合併に伴い、3月30日に市長を失職してから、約40カ所の集落や市議選立候補予定者の集会に出向き、出席した住民に政策などを訴えた。

後援会では「新たな立候補予定者が出るのか、23日午後5時までは分からない」と気を引き締め、選挙戦を想定して24日からの選挙運動の最終的な詰めをし、万全を期す。

市民有志は、住民主役のまちづくり構築のために新人擁立に動いたが、告示を前に「時間的な余裕がなく、選対が組めない」状況で「ほぼ不可能に近い」と悔しさをにじませる。

【市議選】

市議選(定数26)は初回に限り、旧市町村を単位とした選挙区を設ける。定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が出馬を表明。立候補予定者は各地域をそれぞれ回り、組織拡大を図っている。

伊那選挙区は、前職5人のうち3人が引退した西箕輪への他地域からの切り崩し、新人1人が加わった東春近の攻防などが展開される。

高遠選挙区は、立候補予定者5人が立つ中心部の高遠地区が激戦区。

長谷選挙区は、前回選挙が無投票だったことや定数が変わったことで、各陣営とも票読みに苦労している。 -

はら美術で野中ひろみ染織展

日展に3年連続入選した伊那市の染色作家・野中ひろみさん(59)の個展「過ぎし時と未来を綴ってVI」が20日から、伊那市旭町のはら美術で開かれている。日展、日本現代工芸展の入選作などを中心とした約100点が、訪れた人たちを楽しませている=写真。

野中さんは、古布に染めを施し、それを裂織にする「染織」という手法で自然の移り変わりなどを幻想的に表現している。

流れる雲の間に見える月を描いた「夜思抱月」、秋の紅葉に染まる八ヶ岳を表現した「愁麗」など、心象に写った神秘的魅力を表現。微妙な色合いが、作品を一層幻想的に引き立てている。

野中さんは「自然を見て感動する心を思い出したり、ほっとする気持ちを感じてほしい」話していた。

入場無料。午前11時縲恁゚後6時。25日まで。 -

飯島町で廃工場全焼

20日正午ごろ、飯島町飯島仲町の飯木工業の旧工場から出火。鉄骨トタン張り平屋建て工場1棟、約1795平方メートルをほぼ全焼して午後1時55分鎮火した。同工場は約2年前から廃屋状態になっているという。駒ケ根署が原因を調べている。

-

石神家のミツバツツジ満開

飯島町七久保高遠原の石神家のミツバツツジが満開になった。

推定樹齢250年余、町内では最高齢とか。樹高3・3メートル、幹周1メートルと巨木。石神家の墓所をすっぽりと覆い、紅紫色の花を咲かせている。 -

西丸尾のしだれ桜満開に

中川村大草西丸尾の小松家のしだれ桜が満開になり、県内外から観桜客やアマチュアカメラマンが訪れている。

樹齢400年余の古木。緑の里山をバックに、伸び伸びと枝を伸ばし、樹形はすこぶるいい。

薄紅色の桜とレンギョウの黄色、桃紫色のミツバツツジがのどかな里の春景色をつくっている。 -

ミヤザワフルート会長がリコーダー寄贈

飯島町飯島出身のミヤザワフルートの宮沢正会長(埼玉県在住)はこのほど、飯島町の2小学校の新3年生104人にリコーダーをプレゼントした。

両校では早速、音楽の授業で使っている。 恒例の宮沢会長のリコーダー寄贈は81年から始まり、今年で25回目。 -

村民みんなで・ス名物丼・ス考えて

村民みんなのアイデアで、ソースカツ丼に続け‐。宮田村商工会青年部は、村民に公募して、当地ならではの名物丼をつくろうと計画している。連休前後からアイデア募集をかけ、年内には試作品を完成させる予定。「一般の人だからこそ、制約なく自由な考えが集まるはず。・スどんどん・ス応募して」と夢がふくらんでいる。

近年、飯島町のさくら丼、辰野町のホタル丼など、特産品を食材に用いたり、イメージした名物丼が伊那谷の各地に誕生。

飲食業者らが中心になって開発する例が大半だが、同青年部は「既成概念にとらわれず、自由な発想でみんなでつくろう」を合言葉に立ち上がった。

村観光協会とのタイアップで、今月末ころに村内全戸へ応募用紙を配布。

丼の中味が分かるような簡単な図や、名称、料理説明を記入してもらい、役場や商工会館、村内商店数店舗に連休前後にも設置する応募箱に投かんしてもらう。

5月末が締め切りで、優秀作品には豪華景品も用意。厳選したアイデア、デザインを基に、青年部員がアレンジを加えて完成を目指す。

企画する同青年部ふるさと創造委員会の春日真一委員長は「食べ物は、村内を訪れた人、通過する人の足を止める目玉になる。村民の意見を吸いあげながら、宮田ならではの名物を創りたい」と話している。 -

中村局長と城倉主任に公社総裁表彰

民営化に向けて、全局員の弾みに

宮田村宮田郵便局の中村文昭局長、城倉将英主任が郵政公社総裁表彰を受け、20日に同局で開いた郵政記念日式典で伝達した。同局は貯金、保険営業の両事業で信越支社長表彰も受章。局長表彰の2人とあわせ、全局員で来年10月の郵政民営化に向けて弾みをつけた。

中村局長と城倉主任は、郵便事業における成績と企画立案が高く評価された。

局長表彰は西村克弘主任と職員の小林美保子さん。ともに郵便事業の功績が認められた。

西村さんは式典で「民営化も迫りニーズ多様化の対応が求められる。信頼されるサービス提供のため、プロとしての自覚と責任を持ち、お客様の立場で愛される宮田局を目指す」と決意表明した。

中村局長も地域に密着した郵便局の良さを強調。

「これだけの住民サービスができる機関は他になく、民営化は残念。しかし、一度決まったからにはギアチェンジして、民営化でどうやっていくんだという気持ちならないと上手くいかない」と局員を激励した。 -

おやじ塾が史跡巡り

歴史をたどり、地元の良さを再発見

中高年男性がさまざまな挑戦をする宮田村公民館のおやじ塾は18日、村内中越区の史跡をめぐった。陽気にも恵まれて楽しく散策。南羽場の石造物群などを見て歩き、桜が満開の北の城では花見を楽しみながら歴史ロマンにふれた。

古くからある集落の入口に、江戸時代中期の石碑をはじめ、庚申塔(こうしんとう)や馬頭観音など62基もの石造物が立ち並ぶ。

参加した約20人のメンバーは圧倒されながらも、民衆が築いた知られざる豊かな風土、歴史に想いを馳せた。

区の由来にもなり、、中世に一帯を本拠としていた土豪「中越氏」の居館跡とみられる、下の城、北の城にも足をのばした。

北の城では100本近い満開のソメイヨシノがお出迎え。「素晴らしい。村内にもこんな良い場所がある」と、地元の良さも再発見していた。 -

作品寄贈の西津青滋夫人がかっぱ館に来館

かっぱをテーマにした作品の制作で知られる故西津青滋夫人の以登さん(85)=東京都豊島区=が20日、亡夫の作品を収めた駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)を2年半ぶりに訪れた。以登さんは来館の知らせを聞いて駆けつけた中原稲雄教育長らとともに西津さんの作品を間近で眺めながら「この作品は昔から子どもたちに人気があったのよ」などと楽しそうに歓談=写真。「私がここに来る機会はあまりないが、夫の作品が数多く展示され、多くの人に見てもらっていると思うととてもうれしい」と笑顔で話していた。

以登さんは2003年、駒ケ根市に対し、西津さんの製作した塑像、ブロンズ像、デッサンなど約90点を寄贈した。 -

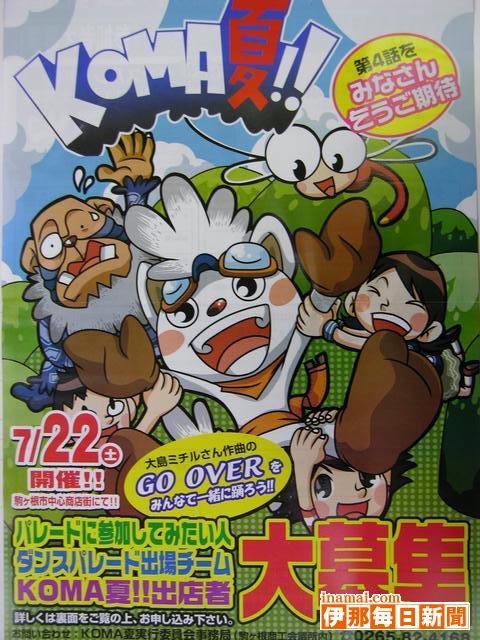

KOMA夏ダンス参加者募集

7月22日に駒ケ根市の中心商店街で開かれる恒例の祭り「KOMA夏!」のダンスパレードに出場するチームなどの募集が始まった。テーマ曲の『GO OVER(ゴー・オーバー)』や自由曲に合わせて踊るダンスパレードへの参加チームを募集するほか、今年の新たな試みとして小人数や個人での参加希望者の申し込みを受け付け、実行委員会がつくるチームに参加できることとした。チームの人数制限はなし。終了後に表彰がある。

会場での物品販売やパフォーマンスなどの申し込みも受け付けている。出店料金は基本3千円からだが、販売目的でなければ無料。テント、机、いす、照明は主催者が用意する。

問い合わせは駒ケ根商工会議所内KOMA夏実行委員会事務局(TEL82・4168)へ。 -

駒ケ根郵便局郵政記念日式典

駒ケ根郵便局(矢島和一郎局長)は20日、第73回郵政記念日の式典を開いた。一日郵便局長に駒ケ根警察署交通課の坂田真由美さんを迎え、郵便事業に貢献した関係者に感謝状、表彰状を贈ってそれぞれの功績をたたえた。矢島局長は「郵政公社がスタートして3年。3事業を取り巻く環境は厳しいが、民営化に成功し、職員一人一人が希望の持てる事業の推進に努めたい」と式辞を述べた。坂田さんはあいさつで「バイクで集配する職員の皆さんは特に交通事故防止を心掛けてほしい。まず止まり、安全確認の実行を」と安全運転を呼び掛けた。

受賞者は次の皆さん。

◇信越支社長感謝状▽貯金事業協力団体==エコーシティー・駒ケ岳◇駒ケ根郵便局長感謝状▽郵便事業協力団体=和信化学工業駒ケ根工場◇日本郵政公社総裁表彰▽30年勤続功労=加藤雅志局長代理▽保険(年度)営業優績局=駒ケ根郵便局◇支社長表彰▽保険(年度)営業優績者=唐澤孝明総務主任◇駒ケ根郵便局長表彰▽事業優績者=篠田俊道総務主任、中山康裕総務主任、近藤義勝主任、福沢元子非常勤職員 -

箕輪消防署員

救助技術大会に向け練習に熱

第25回長野県消防救助技術大会(6月24日)に向け、箕輪消防署の署員が連日練習に励んでいる。

競技種目のロープブリッジ救出(団体)に2チーム、ロープブリッジ渡過(個人)に1人が出場を予定する。

ロープブリッジ救出は4人1チーム。要救助者1人がいる20メートル離れた対岸に、2人が救出器材を持って渡り、運搬綱などを結索し対面の1人が救出ロープを引っ張って救出する。タイムと、安全性や確実性などを減点方式で採点し、県大会の上位1チームが関東大会に進む。標準タイムは65秒。減点無しでなければ賞状をもらうことができない。

渡過は、水平に張った20メートルのロープを往路はセーラー渡過、復路はモンキー渡過する。腕力や腹筋、全身のバランスがポイントになる。県大会の1位が全国大会に出場できる。

4月から体力トレーニングを始め、平日は毎日練習。ゴールデンウィーク開けから練習が本格化する。

ロープブリッジ救出は、昨年と同メンバーで出場。標準タイムは切ることができるが、昨年は減点があった。「目標は県大会突破。関東大会、全国大会に行けるようにタイムを縮め、渡るときの安全性や結索の確実性を高めたい」と熱心に取り組んでいる。 -

和紙人形展

箕輪町松島の人形作家大槻和子さんは28日まで、和紙人形展を箕輪郵便局ロビーで開いている。

01年に続く2回目の個展。テーマは「幻」。「栄華を極めた人々の滅びに向かった後の姿を静かに見つめ創作した」という、過去5年間に創った額面16点、立体20点を展示している。

テーマと同じ題名「幻(秀吉、寧寧、淀殿)」、「寂光院 祈りの徳子」、「平清盛」、勧進帳の「安宅の関」など、いずれも幻を思わせる渋みのある色合いの和紙を使い趣ある作品。

「里見八犬伝」シリーズは今年の正月に長野市の東急百貨店で展示したもので、高さ50センチほどもある。子どもが遊ぶ様子を再現した人形や内裏びなも飾っている。

第1回展は「御柱」と「能」がテーマだった。「前回のような華やぎは少ないと思うけれど、今の自身の心境に通じる思い」という。

郵便局の利用者だけでなく、大槻さんが指導する和紙人形教室の生徒も見に訪れている。「仕事帰りの人にもぜひ見てほしい」と話している。午前9時から午後7時まで。 -

箕輪町消費者の会総会

箕輪町消費者の会(52人、唐沢順子会長)の06年度総会は19日、町福祉センターで開き、マイバッグ推進など事業計画を承認した。

事業計画は▽視察研修、学習会の実施▽マイバッグ・ボカシ・パックン・自然にやさしい石けんの推進▽消費者だより発行▽マイバッグの推進▽フリーマーケット実施▽女性団体連絡協議会への参加-。

スローガンにごみ減量や家庭の省エネ、新エネルギー導入などを掲げる。

会は05年度、マイバッグ推進のため「のぼり旗」6枚を作成。唐沢会長は、「会員と一緒に旗を会のシンボルとして事業を進めたい」とあいさつした。

来賓の平沢町長は、「行動する消費者の会。町として喜ばしく、バックアップしていきたい。会を中心に地球環境に優しいネットワーク作り、地域での啓蒙をしてほしい」と期待した。

06年度役員は、会長に唐沢順子さんを再任。副会長は丸山道子さん、会計は渕井和子さん。 -

萱野高原開きとミズバショウ祭り23日

箕輪町の萱野高原で23日、高原開きとミズバショウ祭りがある。トレッキングなど催しがあり、植物園ではミズバショウやザゼンソウが楽しめる。

午前10時からイベント開始。先着250人にとん汁、おにぎりを無料サービス。今春から、かやの山荘に食事処がオープンし、そば、うどん、五平もち、フランクフルトを販売。土産に名物「かやの高原揚げダンゴ」なども販売する。

「芽吹きのトレッキング」は午前10時半集合。(1)小鳥を呼ぶバードコール作り(2)樹木医に萱野高原の植物を教えてもらう(3)採ってきた葉っぱを天ぷらにして食べる-という3本立て。山歩きスタイルで参加する。雨天は内容を一部変更する。

みのわ振興公社は、「家族みんなで高原の春の訪れを感じて。駐車場が狭いため乗り合わせてご来場ください」と呼びかけている。 -

伊那郵便局で郵政記念日式典

伊那郵便局(藤原良明局長)で20日、第73回郵政記念日式典があった。伊那東部中学校合唱部を2年連続、「こども音楽コンクール」の最優秀賞となる文部科学大臣奨励賞受賞へ導いた顧問、唐澤流美子教諭が藤原局長から一日郵便局長に委嘱された。

藤原局長は「民営化への不安はあるが、今は、業務をしくしくと続けることが与えられた任務だと考える。局員と共に努力して取り組みたい」と式辞した。

唐澤教諭は、大分県に住む父親から一年間に送られてきた手紙の束を手に持って訓辞「親元を離れた18歳のころから手紙が送られてくる。父親の美しい字が、毎回変らないことで元気なんだと安心している。郵便物は送られてくるだけでなく、愛情も届けてくれる」と、日ごろの局員の仕事に感謝した。

式典では表彰状などの授与もあり、業務成績の向上に功績のあった貯金保険課の中村和行課長代理が「今一度初心に戻り、お客さまの立場に立ったサービスを提供していきたい」と代表して答辞した。

式典で表彰されたのは次の皆さん。

◇日本郵政公社総裁表彰▽30年勤続=山田清光(郵便課課長代理)清水文人(郵便課課長代理)唐木昭彦(郵便課総務主任)増沢清(貯金保険課課長代理)武居幸彦(貯金保険課総務主任)▽業務功績=有賀重治(貯金保険課課長代理)

◇信越支社長表彰▽業務功績=中村和行(貯金保険課課長代理)

◇所属長表彰▽郵便局事業貢献団体=伊那警察署、伊那中央石油、伊那市旭町町内会▽業務功績=永山登志行(郵便課総務主任)北村仁(郵便課主任)増沢清(貯金保険課課長代理)平澤尚(貯金保険課主任)井沢登史(貯金保険課主任) -

未成年者飲酒防止キャンペーン 伊那市駅などで街頭啓発

毎年4月の全国の未成年者飲酒防止強調月間に合わせ、県小売酒販組合連合会は10竏・5日の間、県下28カ所の主要駅前で街頭キャンペーンを初めて展開。駅を利用する通学中の高校生に対して「お酒は20歳になってから」と訴えかけている。

伊那小売酒販組合(伊藤勝弘理事長)は20日早朝、管内にある駅7カ所で一斉に、組合員約50人が啓発用のティッシュ千個を配布。伊那市のJR飯田線伊那市駅前ではキャンペーンを呼びかけるのぼり旗を立て雨の中、組合員8人が未成年者へPRした。

伊藤理事長は「未成年者にはお酒を売らない、未成年者はお酒を飲まないことは法律で定められている。社会全体の責務として未然防止を図っていきたい。保護者の協力も求めたい」と話した。

国税局の資料によると、成長期にある未成年の時期の飲酒は、急性アルコール中毒や肝臓障害などの身体的影響を及ぼす危険性があり、学習意欲の低下、性格の変化などの精神、交通事故などの社会的影響にもかかわるという。

県小売酒販組合連合会では今月中、各組合員の店舗に「未成年者飲酒防止」「年齢確認実施中」などと明示し、活動を支援している。 -

伊那署など 小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成

伊那署と伊那防犯協会連合会は、子どもを守る対策の一環として小冊子「こどもごしんじゅつ」を作成した。管内の22小学校の全児童に配れるよう約6700部を用意。今後は各学校の防犯講話などで活用される。

小冊子は、子どもが日常生活の中で心がけなければいけない注意事項がまとめられている。一人で歩く時、留守番をする時竏窒ネど、児童が自分の身を守るための対処方法を掲載。例えば、車に乗った人から話し掛けられた場合は「ぜったいに車に乗らない」などと紹介している。

内容は小学3年生までに習う漢字を使用。イラストや、署員の家族をモデルに使った写真なども盛り込まれ、視覚的に興味を引くよう工夫した。

小冊子はA5判、6ページ、オールカラー刷り。 -

春を彩る

飯島町七久保高遠原の石神さん宅のミツバツツジが満開になった。

推定樹齢250年余、町内では最高齢という。樹高3・3メートル、幹周1メートルと巨木。石神家の墓所をすっぽりと覆い、紅紫色の花を咲かせている。

◇ ◇

中川村大草西丸尾の小松さん宅のしだれ桜が満開になり、県内外から観桜客やアマチュアカメラマンが訪れている。

樹齢400年余の古木。緑の里山をバックに、伸び伸びと枝を伸ばし、樹形はすこぶるいい。

薄紅色の桜とレンギョウの黄色、桃紫色のミツバツツジがのどかな里の春景色をつくっている。

◇ ◇

伊那市美篶下川手の半波徹さん宅で、モクレンが見ごろ。

モクレンは高さ6メートル以上。「今年は花つきがいい」そうで、白色の花が木いっぱいに咲く。隣には、淡紅色のモクレンもある。

母たね子さん(83)によると、50年余前、嫁に来たときはすでに植えてあったという。「きれいだが、花は瞬く間に落ちてしまう」と木を見上げた。 -

村歌舞伎一代を成功させる会飯島分会が設立総会

後藤俊夫監督(67)=飯島町=が農村歌舞伎を題材に取り組む長編劇映画「村歌舞伎一代」の製作・上映を成功させる会の飯島分会の設立総会が19日夜、文化館であり、登録会員115人24団体のうち、約30人が出席し、会規約や役員の確認、会の運営と支援方法などについて話し合った。

会長の高坂町長は「監督の地元として、分会を立ち上げ、裾野を広げ、支援金を集めるなど、できるだけの支援をしていきたい。何としてもこの映画を成功させ、伊那谷を全国に、世界に発信させたい」と設立趣旨に触れてあいさつ。

後藤監督は製作本部や撮影宿舎の提供など、町の温かい配慮に感謝し「自主企画は配給が難しいが、角川映画が引き受けてくれ、全国同時公開ができる。主演の片倉孝太郎さんはすばらしい演技をする人、すでに役づくりを進めている」と現況にも触れた。

役員は次のみなさん

(敬称略)

▽会長=高坂宗昭町長▽同副=野村利夫議会議長、坂井武司町商工会長、松下寿雄本会運営委員▽委員=森下一雄、堀越幸夫、宮嶋紀義、山田治男、竹沢秀幸、知久平彰、久保田英一、生田順市、宮脇公子、小木曽信人、伊藤信人、山田敏明、大沢利光▽事務局=町教委(北沢教育次長、事務局職員) -

伊那市議選情勢(3)長谷区

新市発足に伴う伊那市の市長選・市議選は23日告示、30日投票の日程で行われる。市議選(定数26)は初回に限り、旧市町村を区域とした選挙区を設ける。定数は伊那18、高遠5、長谷3で、それぞれ21人、8人、5人が出馬を表明し、いずれも選挙戦に突入する見通し。旧市町村別に情勢を探る3回目。

長谷選挙区は、他選挙区に比べ低調な出足だったが、定数3に対し、これまでに前職4人、新人1人が出馬の意向を示している。党派は、無所属4、共産1。地区別では非持に前職1人と新人1人、溝口に前職2人、杉島に前職1人が立つ。

非持地区は、非持山から前職の北原幸彦氏、前職3人が引退した非持からは、区の有志が擁立した新人の中山彰博氏が名乗りを挙げた。有権者約550人の大票田である非持で唯一、立候補を表明している中山氏の陣営は「他地区からの切り崩しで有権者の多さが逆にあだとなることがあるし、油断はできない」と、区の一本化を図って確実に足元を固めていく。

非持山の北原氏は有権者約230人の地盤を守り、非持や候補者を出していない他地区を中心に勢力を広げる構え。

溝口からは前職の羽場好美、宮下金典の2氏。羽場氏は有権者約390人の地元のほかに、47歳の若さを看板に全域の若者層から支持を狙う。共産党の宮下氏も地元を固めながら、黒河内や中尾などの草刈り場を中心に全域からの集票を図る。

杉島からは前職の佐藤八十一氏が立つ。約90人と有権者は少ないが、浦、市野瀬、中尾といった昭和の合併で長谷村となる以前の旧伊那里村からの票を集める。旧伊那里区域は約500人の有権者数を誇り、他地区からの切り崩しにも固い防衛をみせる。

前回選挙が無投票に終わったことや、定数が変わったことなどで、各陣営とも票読みに苦労しながらも、これまでのような地縁を頼りとした確実な地盤固めを図る陣営、大票田の切り崩しや草刈り場への勢力拡大を目指す陣営、いずれもあいさつ回りなど精力的に前哨戦こなす。

有権者数は3月2日現在で1839人(男851人、女988人)。 -

キープこどもの森作品展

NPO法人「キープこどもの森」に通う知的障害児などの創作作品が並ぶ「願いをかなえるプーキくん展」が19日から、伊那市立図書館のギャラリースペースで開かれている。豊かな感性で描かれた絵画や創作物など約70点が訪れた人の目を楽しませている=写真。

県内3カ所と沖縄に活動拠点を持つキープは、知的障害者の一時預かりなどを主体とした事業に取り組んでいる。作品展は飯田市で開催しているが、伊那市では初めてとなる。キープ伊那、キープ辰野を利用する約20人が、ちぎり絵、水彩画、クレヨン画、写真などさまざまな作品を出品している。

大人には思いつかない発想力や観察力があり、色使いなども個性的。自分の描き方にこだわりを持つ子どももおり、普段はあまり話さなくても、その絵から、その子が考えていることなどが伝わってくるという。

作品展を担当する赤沼正菜さんは「子どもたちが何を伝えたいのかなどをなんとなく感じてもらい、楽しんでほしい」と話していた。

入場無料。25日まで。 -

食生活改善推進協議会上伊那支部総会

県食生活改善推進協議会上伊那支部(推進員545人、六波羅弘美支部長)の06年度定期総会が19日、伊那市の県合同庁舎であった。約160人が参加し、本年度事業を承認した=写真。

05年度は、おやこの食育教室講習会や高校生の「食」支援講座などを実施し、健全で健康によい食生活の普及に取り組んできた。7年前に始めた「在宅介護食ボランティア事業」は好評で、継続的に実施しているのは県下でも珍しいという。

06年度は、昨年度制定された食育基本法などに伴い、おやこ食育教室などを一層推進していく。

渡辺庸子伊那保健所長は「“私たちの健康は私たちの手で”をスローガンに頑張ってほしい」と激励した。

同支部の会員数は現在545人。県下でも2番目に規模が大きく、活動回数もトップクラスにある。 -

白心寺の花まつり

宮田村町2区の白心寺(山田弘之住職)はこのほど、釈迦の生誕を祝う「花まつり」を開いた。稚児行列や大数珠くくりなど、子どもたちが伝統の仏事に親しんだ。

稚児行列では誕生のシンボルでもある「白象」を全員で引き、寺周辺の約2キロを行進。檀家役員が甘茶を沿道住民に振る舞い、祝った。

寺に戻り、釈迦像への甘茶かけや大数珠くくりなども体験。子どもたちが主役となり、にぎやかにまつりを繰り広げていた。 -

南箕輪村身体障害者福祉協会総会

南箕輪村身体障害者福祉協会(野沢志げる会長)の定期総会が16日、村社会福祉協議会・松寿荘であり、06年度事業計画と予算案を承認した。

昨年度は、会員の増強運動や収益事業の充実により、組織強化を図った。補助金に頼るのみの運営が難しくなる中、お茶の販売による収益事業などに力を入れた結果、約12万円の収益を上げた。会員会費の次に大きな収益となり、組織運営を支えた。

本年度も引き続き事業活動を拡充・推進し、自主財源の確保に努める。会員確保のための増強運動も継続していく。

また、本年度はゲートボール、マレットゴルフ大会に加え、ニュースポーツの「ペタンク」大会も計画する。 -

ちゃりんこゴーゴー探検隊などの活動を展示

中川村のキャンパースヴィレッジ自然学校は大草城址公園管理棟に、04年度4月から始まった地域こども教室で行なってきた「ちゃりんこゴーゴー探検隊」」「チャレランクラブ」「きちきちバンバン山族隊」など2年間の活動の記録を展示した=写真。

また、ユーラシア大陸を自転車横断を目的に、昨年3月、中川村を出発した島崎敏一さんの旅の様子も紹介している。島崎さんは博多から船で韓国に渡り、中国、ベトナム、パキスタンを経て、現在トルコを走行中、6月にはワールドカップ開催のドイツに到着する予定。

開場は22日午前9時-正午まで、入場無料 詳細はキャンパーズヴィレッジ(TEL88・2695) -

中沢小交通安全教室

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は19日、全校児童を対象にした春の交通安全教室を開いた。児童らは学校周辺の一般道路に出て1・2年生は歩行、3年生以上は自転車の安全についての路上実地訓練を行った。

交差点などに立って児童らを指導するのは教職員のほか、警察官や交通安全協会員、PTA校外指導部員ら。入学間もない1年生も横断歩道の手前できちんと止まって車などが来ないことを確認し、高く手を上げて渡っていた=写真。自転車で交差点に差し掛かった児童の中には乗ったままで横断歩道を通行しようとする児童もいて、見守る職員らに「降りて押すように」などと注意を受けていた。

北原校長は「自分の安全は自分で守る。正しい歩き方や自転車の乗り方をしっかりと身につけてください」と児童らに呼び掛けた。

1612/(火)