-

縫い針に感謝 針供養

針仕事を休み縫い針に感謝する針供養が8日伊那市の常円寺で

行われました。

常円寺には上伊那和裁連盟が建立した針塚があり針供養の寺として知られています。

針供養は上伊那和裁連盟と日本和裁士が毎年行っているもので

今年で54回目となります。

会員はこの1年間使った針をこんにゃくに刺して供養していました。

当初は2月8日の事始めの日でしたが会員が高齢化し厳しい寒さを避けるため1か月遅れで行うようになりました。

多い時には200人ほどが参加していたということですが針仕事が少なくなったことなどから会員が減少し今回は12人の参加でした。

会長の宮原正子さんは「嫁入り前の習い事だった針仕事も時代の変化のなかで変わってしまいました。かとに歴史ある針供養が今年もできたことに感謝したいです。」と話していました。

-

6年生に感謝 北小で送る会

16日の卒業式を前に箕輪町の箕輪北小学校で、8日「6年生を送る会」が開かれました。

児童会が6年生に感謝の気持ちを伝え、最後の思い出作りをしようと開きました。

学年ごとに歌や合奏、劇などを披露しました。

4年生は、学校での掃除や授業の様子を劇にして発表し、6年生のように無言清掃や授業で意見を出せるよう頑張りますと伝えていました。

5年生は、中学校でも頑張ってほしいと、エールを送りました。

会の最後には、6年生から5年生へお礼として「北小の宝」が贈られました。

これは送る会恒例となっていて、中身は6年生が縫った雑巾が入っているという事です。

箕輪北小学校の卒業式は16日に行われる予定で、75人が学び舎を巣立ちます。

-

来春卒 就職活動本格化

来年春に卒業する大学生や短大生を対象にした地元企業による説明会が8日伊那市のいなっせで開かれました。

8日は、製造業や建設業、小売業など、過去最多となる上伊那の81社が説明を行いました。

説明会が始まる午後1時前には、およそ90人の学生が受付をすませ去年より12人少ない165人が参加したという事です。

進学で県外へ出た学生にも地元企業に目をむけてもらおうと、説明会に合わせて東京都と名古屋から伊那までの無料バスが運行され合わせて16人が利用しました。

各企業のブースでは、採用担当者が訪れた学生に、自社製品などについて説明をしていました。

ハローワーク伊那によりますと、来春の新卒についても今年に続き「売り手市場」が見込まれるという事です。

説明会は来春卒業予定の学生の就職活動が今月から本格的に始まったのに合わせ、地元企業でつくる伊那職業安定協会とハローワーク伊那が開いたものです。

-

松くい虫被害 辰野町で確認

上伊那地区の松くい虫被害の状況は今年度、辰野町の豊南短期大学付近でマツノザイゼンチュウが確認され、被害がさらに北上している事が報告されました。

上伊那地方松くい虫防除対策協議会が8日伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

会議には、県や上伊那の市町村の職員15人が出席し、今年度の被害状況などが報告されました。

去年12月までの被害量は上伊那全体で3,810立方メートルとなっていて、昨年度の同じ時期と比べほぼ横ばいとなっています。

上伊那の8市町村のうち、伊那市、辰野町、飯島町で被害量が増加し、それ以外は減少しています。

放送エリア内では、伊那市が2,325立方メートル、箕輪町は291立方メートル、南箕輪村は533立方メートルでした。

マツノザイゼンチュウが確認された地域の上伊那の最北端は、これまで箕輪町の北小河内でしたが、今年度は辰野町でも確認され、被害の広がる恐れがあるという事です。

対策協議会では監視を強化し、早期発見、早期対策を進めていく事が確認されました。 -

AI乗合タクシー運行リハ

伊那市は、12日からAI自動配車システムを使ったドアツードア乗合タクシーの試験運行を行います。

7日は試験運行を前に、運転手を対象にしたリハーサルが行われました。

高遠町のJA東部支所から1人、乗車の予約が入りました。

地図をもとに向かいます。

利用者の予約状況に応じて、人工知能=AIが最適な走行ルートや乗車の順番を判断して配車を行います。

タブレット端末に緑色で表示されるものはこれから迎えに行く人の情報で、オレンジ色で表示されるものは、乗車している人の降りる場所を示しています。

予約は、電話またはスマートフォンから行います。

この日のリハーサルでは、先に予約した人より後から予約した人の方が乗車・降車が早いとAIが判断し、実際に運行する場面もありました。

伊那市では、より効率的な公共交通の運行に向けて、AIを使ったドアツードア乗合タクシーの2021年度からの本格運行を目指しています。

今月12日~16日まで、高遠町と長谷の一部の住民を対象に無料で試験運行を行う予定で、6日現在、119人が事前登録をしているということです。

試験運行期間中は、1日4台のタクシーが運行します。

伊那市では「多くの人に利用してもらい、安全でよりよいシステムを構築していきたい」としています。 -

水墨画協会南信地区会員展

第13回長野県水墨画協会南信地区会員展が、伊那市の伊那文化会館で7日から始まりました。

会場には飯田市から諏訪市までの会員の作品68点が並んでいます。

以前は風景画が中心でしたが、近年は人物や建造物など、色々なテーマの作品が増えているということです。

93歳で南信支部長の武井寿々子さんは「墨に色はないが、作品から質感や温かみを感じてもらい色を想像しながら見てもらいたい」と話していました。

展示会は、10日(日)まで伊那文化会館で開かれています。 -

「廃止が前提ではなくあり方を検討」

伊那市の白鳥孝市長は経営が赤字となっている伊那市西箕輪の宿泊施設羽広荘について廃止が前提ではなく庁内プロジェクトで

あり方を検討し、その後第三者の意見を聞いてから方向付けをしていくとの考えを示しました。

7日伊那市役所で開かれた市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

白鳥市長は答弁で「このままでは経営は厳しい」としたうえで「廃止が前提ではなくまず庁内プロジェクトを立ち上げ課題を洗い出しその後第三者の意見を聞いてから方向付けをしていく」との考えを示しました。

伊那市観光株式会社が運営する羽広荘は施設が老朽化していて

昨年度は1420万円の赤字だったということです。

伊那市議会は羽広荘について「指定管理者の公募」または「民間への売却」もしくは「廃止」を検討するよう市に提言しています。

-

春の山火事防火パレード

たばこの投げ捨て禁止やたき火の後始末の徹底を呼びかける春の山火事予防パレードが7日行われました。

パレードは上伊那地域振興局が行ったもので管内を3地区に分けて山火事予防を呼びかけました。

去年上伊那地区では8件の山火事があり被害面積はおよそ5ヘクタールでした。

今年は6日までに2件発生しているということです。

上伊那地域振興局では春先は空気が乾燥していて山火事が多発する時期だとして枯草など火災の起こりやすい場所ではたき火をしないことや、たばこの吸い殻は必ず消し投げ捨てをしないよう呼び掛けています。

-

県議選上伊那郡区 清水氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の上伊那郡区から立候補を表明している新人の清水正康さんの後援会は5日宮田村内で事務所開きを行いました。

宮田村で行われた事務所開きには支持者およそ380人が集まりました。

先月宮田村議を辞職して県議選に臨む清水さんは支持者を前に「県政を身近に感じられるよう、地域の声を届け地域の為に働きたい」と訴えました。

清水さんは「これまでと同じ構図でいいのか、それがこの地域の為なのか、そう考えると日に日に自分ならできる事があるのではないか、もっと皆さんの役に立つ事ができるのではないか。

住民の皆さまの声を聞きにいく、県へ届け返す、一緒に考え、そしてさらに県へ届ける、提案する。

そういった丁寧な対応をする事で県政に対して皆さまの関心を高める事ができるのではないか」と話していました。

後援会は飯島町と中川村、箕輪町に支部を設置するとしています。

来週から宮田村を中心にミニ集会を開く計画です

定数2の県議選上伊那郡区は、これまでに清水さんのほかに新人で共産党の山崎健志さんと、現職で自民党の垣内基良さんが出馬を表明しています。

-

伊那市 中学部活動運営方針策定へ

伊那市教育委員会は、中学校での生徒達の部活動の負担軽減を目的に市独自の運営方針を策定します。

これは6日開かれた伊那市議会の中で、議員の質問に対し笠原千俊教育長が答えたものです。

全国の中学や高校の一部の部活では、長時間の練習や休みが無い事などが問題となっています。

去年、国では休養日を設けるように求めた文章を全国の教育委員会に通知しています。

市教委がまとめた運営方針の素案では、顧問が事前に練習計画を作成し、それを生徒や保護者に伝えるとしています。

中学校の校長は、計画通りに練習が行われているか確認をします。

実施にあたっては、運営方針だけが先走る事が無いよう、地域や学校、スポーツ団体と議論し理解を深めていくとしています。

運営方針については来年度の教育委員会の中でまとめて行くとしています。 -

啓蟄 最高気温12.6度

6日は二十四節季のひとつ啓蟄です。

冬ごもりをしていた虫が暖まった大地から出てくる頃とされています。

6日の、伊那地域の日中の最高気温は、12.6度まであがり3月下旬並みとなりました。

伊那市西箕輪では、ふきのとうが顔を出し春の訪れを告げています。 -

アルストロメリア出荷 本格化

伊那市東春近の花卉農家、酒井弘道さんのハウスでは、上伊那の花卉の主力品種アルストロメリアの出荷が本格化しています。

酒井さん宅では、連日出荷作業が行われています。

酒井さんは、10棟のハウスで13種類のアルストロメリアを栽培しています。

アルストロメリアは南米原産で上伊那は夏場が涼しく冬場に晴天の日が多いことから1年間を通して栽培が行われていますが4月から5月にかけてがピークです。

JA上伊那管内では、54軒の農家が東京や愛知、大阪の主要都市を中心に年間1200万本を出荷していて、上伊那は全国で最も出荷量の多い地域となっています。

ハウスでは、店頭に並ぶ頃に綺麗に咲くものを選んで収穫しています。

酒井さんが育てたアルストロメリアは、JA全農長野などが品質や栽培技術の向上を目的に開いている、信州フラワーショーで最高賞となる農林水産大臣賞をこれまで2回受賞しています。

酒井さん宅では、最盛期を迎える5月頃まで忙しい時期が続くということです。

-

高校入試後期選抜

公立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が県内一斉に6日行われ、1万1000人余りの受験生が試験に臨みました。

上伊那では、全日制、定時制、多部・単位制合わせて8校で行われました。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校では、受付開始の30分ほど前から受験生が会場に向かっていました。

上伊那の公立高校8校には、およそ1000人が志願していて、上伊那農業高校では、4つの学科で80人の募集に対し82人が志願し倍率は1.03倍となっています。

県教育委員会によりますと試験は予定通り終了したということで上伊那の高校でもトラブル等はなかったということです。

7日は、辰野高校、高遠高校、箕輪進修高校、赤穂高校の定時制で面接試験が行われることになっています。

後期選抜試験の合格発表は、18日月曜日となっています。

-

新組合長に信濃路 小松秀雄さん

伊那市と南箕輪村の飲食店で組織する「伊那飲食店組合」の新春大会が4日に伊那市内で開かれ、新しい組合長に信濃路の小松秀雄さんが選ばれました。

この日は信州INAセミナーハウスで新春大会が開かれ、組合員およそ100人が出席しました。

大会では新しい役員が発表され、組合長には伊那市西箕輪の食堂・信濃路の小松秀雄さんが選ばれました。

小松さんは「不景気や後継者不足などで組合員が減っているが、地域に賑わいを取り戻せるよう協力しながら頑張っていきましょう」とあいさつしました。

伊那飲食店組合では、毎年、組合員の交流を目的に新春大会やスポーツ大会、ボランティア活動などを行っています。

平成の始め頃には500店近くあった加盟店は現在276店に減少しています。 -

1月有効求人倍率1.73倍

上伊那の1月の月間有効求人倍率は、去年12月を0.15ポイント下回る1.73倍でした。

月間有効求人数は4,327人、月間有効求職者数は2,507人で1月の月間有効求人倍率は月1.73倍でした。

県は1.65倍、全国は1.63倍となっています。

雇用情勢についてハローワーク伊那では「堅調に推移している」として前の月の判断を据え置きました。

この春高校を卒業する新規高卒者の内定者数は392人で、内定率は93.6%となっています。 -

ばらサミット 来年伊那市で開催

バラを活かしたまちづくりに取り組んでいる全国各地の市町村が集まる「ばら制定都市会議」通称「ばらサミット」が来年、伊那市を会場に開かれます。

サミットに向けて5日、ばらサミット実行委員会が発足しました。

この日は委員会が市役所で開かれ、関係者など8人が出席しました。

ばらサミットは、ばらを市町村の花として制定している全国28の市町村が加盟しています。

伊那市は2017年にばら制定都市会議に加盟しました。

ばらが見頃を迎える来年5月末頃の開催を検討していて、サミットに向け、来年度高遠商店街にばらの鉢を設置することや、ばらを使用した商品製作を検討するなどの事業を計画しています。

委員長には白鳥孝市長が選任されました。

白鳥市長は「桜だけじゃなくてバラもあるというPRにつなげていきたい」と話していました。

なお、ばらサミット開催に向けた準備費として、285万円が伊那市の来年度予算案に計上されています。 -

テレビで商品注文 買い物弱者支援

中山間地の買い物弱者支援などを目的に伊那市が進める、空飛ぶデリバリーサービス事業の一環で、自宅のテレビから商品を注文することができる伊那ケーブルテレビのサービスの実証実験が、伊那市長谷中尾で行われています。

5日は、中尾座で報道機関向けの説明会が開かれました。

サービスは、ケーブルテレビの画面でリモコンを使って商品を注文することができます。

新型チューナーにインターネットを接続して使用する、次世代データ放送「ハイブリッドキャスト」を利用したものです。

リモコンを操作し、買い物画面を開くと、画像付きの商品情報が表示されます。

商品を選んで「注文する」のボタンを押すと注文が完了し、商品を扱う店のタブレットやパソコンなどの端末に注文が入ります。

テレビで注文システムの実証実験は、4日から7日まで中尾区の6世帯を対象に行われていて、注文された商品は伊那ケーブルテレビのスタッフが対象世帯に配送しています。

実験で注文した中尾に住む男性は「こういう場所に住んでいると、何かあって出られない時に、届けてもらえると良い」と話していました。

「空飛ぶデリバリーサービス事業」は、中山間地で課題になっている買い物弱者を支援するため、伊那市が大手電気通信事業者のKDDIに委託し、伊那ケーブルテレビと共に2020年度の実用化を目指して進めている事業です。

テレビで注文するとドローンが拠点となる道の駅南アルプスむら長谷から、中尾座まで商品を運び、ボランティアなどが家まで届けるという仕組みです。

伊那市企画政策課の重盛巧課長は「今住んでいる地域に住み続けてもらうという意味でも、この仕組みが役に立っていくのではないかと期待している」と話していました。

今月中にテレビでの受発注とドローン配送とを連携させた実証実験も行われる計画です。 -

高遠の桜 開花予想4月3日

民間気象情報会社・ウェザーニューズは、今年4回目の桜の開花予想を5日に発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園の開花予想は、前回と変わらず4月3日となっています。

5日の高遠城址公園の南側付近の桜の様子です。

先が黄色に変わっているつぼみが多く見られました。

ウェザーニューズの予想によりますと、高遠城址公園の開花は4月3日、満開は4月9日で、前回2月26日の予想と変わっていません。

例年より開花予想が早いことから、伊那市では毎年4月1日に行っていた公園開きを、今年は3月23日に行うことを決めました。 -

母親対象 財政学ぶ講座

子育て中の母親対象の税金や財政について学ぶ講座が5日、南箕輪村の村民センターで開かれました。

講座には、上伊那の20代から30代の21人が参加しました。

南箕輪村内の同じ保育園に子どもが通う母親でつくる「ワクワク探検隊」のメンバーが、税金や子どもの将来の負担など、お金について考える機会を設けようと企画しました。

講座では、架空の「日本村」の予算について話し合うグループディスカッションを行いました。

自分の理想の社会に近づけるために、社会保障や公共事業、所得税、消費税などは増やすべきか減らすべきか現状のままでいいかについて意見を交わしました。

講座のプログラムは、財務省関東財務局が小中高校生を対象に行っているもので、一般向けに行ったのは今回が初めてです。

企画したワクワク探検隊では、次回6月頃を目途に違うテーマで講座を開く予定です。 -

アルプスいーなちゃんソフト卒団式

小学生女子のソフトボールチーム、アルプスい~なちゃんソフトボールクラブの卒団式が3日、伊那市の上新田公民館で行われました。

今年度クラブを卒団するのは6年生3人です。

式で、酒井剛監督は「チームをひっぱってきてくれてありがとう。中学校ではレベルが高くなりソフトボールがより楽しくなると思います。頑張ってください」と話していました。

アルプスい~なちゃんソフトボールクラブは平成19年に発足し、これまでの公式戦の成績は27戦16勝11敗となっています。

卒団生はそれぞれ「4月から別々のチームになるけどお互い頑張りましょう」「人としての礼儀作法やチームワークの大切さを学んで成長できた」「いつも応援してくれた保護者の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです」と話していました。

-

上村町 平成最後の記念写真

伊那市山寺上村町の住民は、平成最後の記念にみんなで写真を撮って思い出に残そうと、白山社八幡社合殿で、記念撮影を3日に行いました。

集合時間の午後1時近くになると住民が集まってきました。

小雨の中、実施するか直前まで判断に悩まされましたが、徐々に人が増え、およそ80人が集まったところで撮影が始まりました。

上村町の住民で、長年地域の行事や子どもたちの記念撮影をしている伊藤好幸さんが、新しい元号に変わる前に平成最後の思い出をみんなで残そうと企画しました。

町内の200世帯およそ470人に声をかけたということです。

撮影した写真は、神社隣の集会所に展示するということです。 -

おばちゃん味噌をPRする講座開催

南箕輪村の味工房の名物の1つ「おばちゃん味噌」をPRするイベント「育てる味噌づくり講座」が、3日に開かれました。

3日は、味工房内の多目的体験室で味噌づくり講座が開かれ、村内外から11人が参加しました。

おばちゃん味噌を作っている味工房の大豆班のメンバー4人が講師を務めました。

おばちゃん味噌は、材料に添加物を使っていないのが特徴です。

上伊那産の大豆と塩、麹を合わせて5キロ分を作りました。

潰した大豆を丸めて味噌樽に投げ入れていきます。

こうすることで空気が抜け、カビの繁殖を少なくすることができるということです。

作業開始から1時間ほどで、味噌の仕込みが終わりました。

他に、おばちゃん味噌を使った味噌汁などが振舞われ、参加者が味わっていました。

味噌はそれぞれ持ち帰り2か月に1回ほど混ぜ、11月頃には食べられるということです。 -

上伊那クリーンセンター 大型可燃ごみの直接搬入始まる

3月30日からの本格稼働を前に、燃やせるごみの処理の試運転が行われている伊那市富県の上伊那クリーンセンターで、大型可燃ごみの直接搬入が4日から始まりました。

こちらは、ごみを車から降ろすプラットホームです。

4日は、早速ごみを持ち込んでいる人の姿がありました。

伊那中央清掃センターで行っていた大型可燃ごみの直接搬入の受け付けが1日で終了し、今日から上伊那クリーンセンターへの持ち込みが始まりました。

一般家庭から直接搬入できるのは、布団、じゅうたん、畳、庭木の剪定枝など、指定ごみ袋に入らない大型の可燃ごみです。

事業所から出るごみの持ち込みも今日から始まり、料金はこれまでと同じで一般家庭ごみは20キロまで400円、それ以上は10キロあたり200円の追加、事業系ごみは10キロ400円です。

上伊那クリーンセンターは、22日に竣工式が行われ、本格稼働は30日土曜日からとなっています。

また、現在シール式証紙を貼れば使うことができる旧ごみ袋は、4月1日からは利用できなくなるとして注意を呼び掛けています。 -

下草焼きでやけど 男性重体

3日午前11時30分頃伊那市手良野口の果樹園で下草を焼いていた74歳の男性がやけどを負いました。

この男性は重体の模様です。

伊那警察署の発表によりますとやけどをおったのは伊那市手良野口の無職、那須野五夫さん74歳です。

那須野さんはドクターヘリで松本市内の病院に運ばれましたが

重体の模様です。

火は下草およそ8.5平方メートルを焼きました。

伊那署では下草を焼いていた那須野さんに火が燃え移ったものとみて調べを進めています。

-

JA上伊那が金融移動店舗導入へ

JA上伊那は預金の出し入れや通帳の記帳などができる金融移動店舗を4月から導入します。

4日、JA上伊那本所で金融移動店舗がお披露目されました。

2トントラックの中に預金の出し入れなど金融業務ができる機器が備えられていて窓口担当など3人体制で業務にあたります。

金融移動店舗の営業予定地区は支所のない伊那市新山のほか店舗再編が予定されている手良、長谷の美和、伊那里、高遠町の藤沢、長藤、箕輪町の東箕輪など12の地区です。

1台あたり約3,000万円で3分の2は補助金で賄われています。

県内では4か所のJAで導入されていてJA上伊那は5か所目となります。

1日に午前と午後の2か所をまわりファミリーマートの購買移動店舗、ファミマ号とセットで巡回します。

ファミマ号で食料品や日用雑貨などが販売されJA上伊那では中山間地域の利便性向上につなげたいとしています。

金融移動店舗は4月から施行運行をはじめ利便性や効率性について検証し来年4月から2台体制で本格稼働を始める計画です。

-

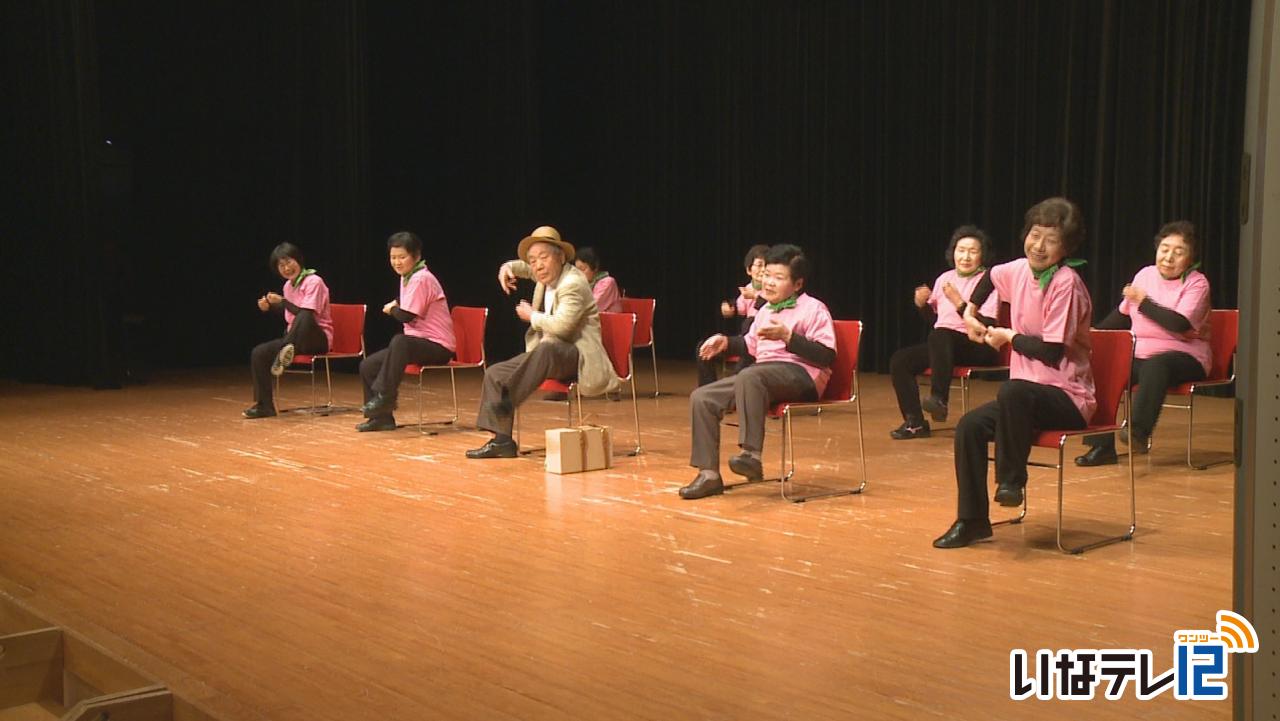

ご当地体操コンテスト 笑顔で交流

県内各地域で行われているオリジナルの健康体操のコンテスト「しあわせ信州ご当地体操コンテスト」が3日、伊那市のいなっせで行われました。

コンテストには、県内各地から10団体が出場しました。

各団体は、体操のポイントについて説明を行い、体操を披露しました。

審査は、地域での定着度といった「なじみやすさ」や「覚えやすさ」、続ける事での運動効果などが評価されます。

伊那市からは高遠おたっしゃ教室が出場し、映画「男はつらいよ」のテーマソングに合わせた体操を披露しました。

出場したのは80歳前後の、男性1人、女性9人の10人です。

もも上げの動作は足の付け根をきたえる事ができ、早く手を伸ばす事で体を活性化させ、「つまずき」や「転倒」予防の効果があるという事です。

コンテストは、県内の健康運動指導士の有志で作る実行委員会が毎年開いているもので、今年で12回目となります。

アトラクションでは、去年のコンテストで最高賞を受賞した伊那市山寺の「元気アップクラブ高尾」のメンバーが体操を披露しました。

コンテストの結果 富士見町社会福祉協議会が最優秀賞に選ばれました。

-

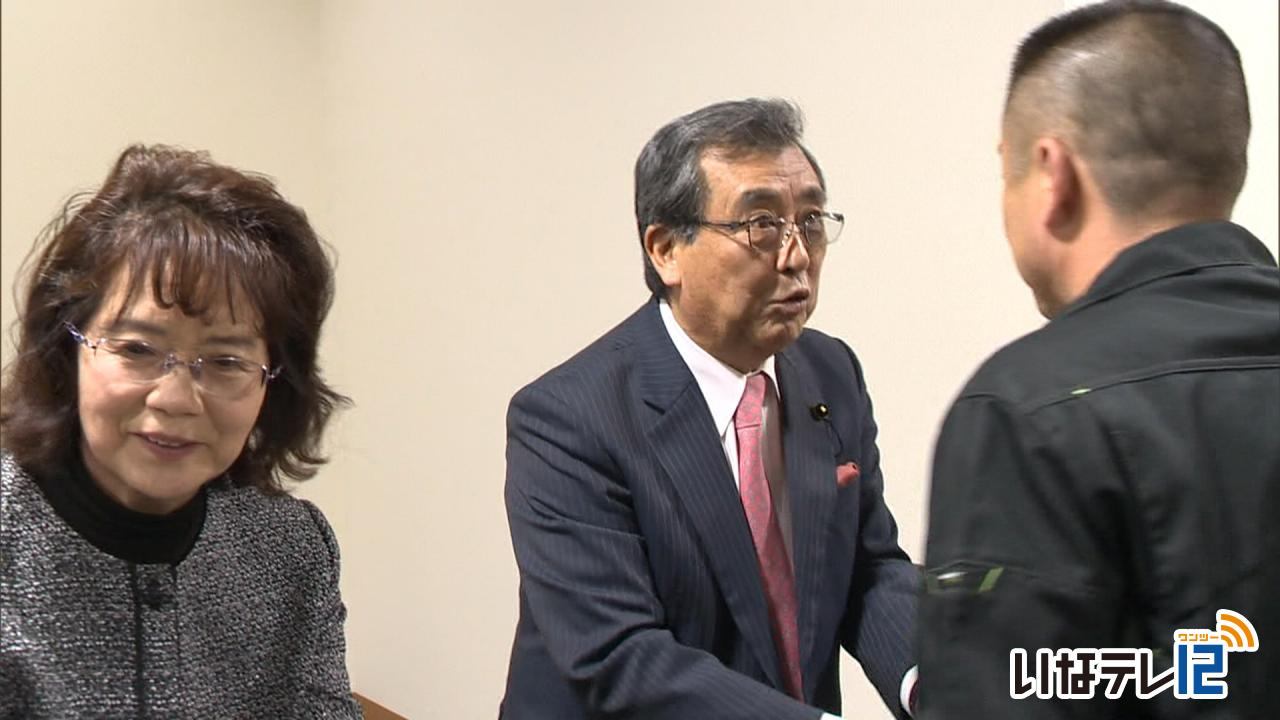

県議選伊那市区 向山氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の伊那市区から立候補を表明している現職の向山公人さんの後援会は3日、伊那市内で事務所開きを行いました。

伊那市で行われた事務所開きには支持者およそ130人が集まりました。

6期目の当選を目指す向山さんは支持者を前に「リニア開通にむけ、伊那谷が一つになり地域振興に取り組んでいく事が、将来に向け大切だ」と訴えました。

向山さんは「伊那谷がすばらしい伊那谷として全国に、世界に情報発信できる地域にしていきたい。リニアの開業に向け伊那谷全体で取り組むという意味で、伊那市を中心とした伊那谷に太陽という事を念頭に置きながら今回の選挙、全力を挙げ戦わせて頂きたい。地域の将来に向かって取り組みができる立場を与えて頂きたい」と話していました。

後援会は市内全域に30支部を設置しています。

向山さんは、各地区で県政報告会などを開くとしています。

定数2の県議選伊那市区は、これまでに向山さんのほかに現職で自民党の酒井茂さんと、新人で共産党の橋本明典さんが出馬を表明しています。

-

県議選上伊那郡区 垣内氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の上伊那郡区から立候補を表明している

現職の垣内基良さんの後援会は2日辰野町内で事務所開きを

行いました。

辰野町で行われた事務所開きには支持者約250人が集まりました。

辰野町長また県議会議員として20年間地方行政に携わってきた垣内さんは「中山間地の農地を守り日本の原風景を守ることで地方を支えていく」と訴えました。

垣内さんは「公共事業が悪のような言われ方をしている最中でも私は一貫して公共事業の必要性を説いてきました。

中山間地には今こそ構造物を入れて将来人口が減っても崩れることのないような安心安全な地域を作っておかなければならないというのが私の考え方です。」と述べました。

後援会は上伊那6町村に設置していて連携を深めています。

今後は各町村ごとに事務所開きを行う予定です。

定数2の県議選上伊那郡区はこれまでに垣内さんのほかに新人で

南箕輪村の山崎健志さんと新人で宮田村の清水正康さんが出馬を

表明しています。 -

県議選伊那市区 酒井氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の伊那市区から立候補を表明している現職の酒井茂さんの後援会は2日、伊那市内で事務所開きを行いました。

伊那市で行われた事務所開きには支持者およそ50人が集まりました。

酒井さんは支持者を前に「これまで44年間の行政経験を着実にしっかりと生かしていきたい」と訴えました。

酒井さんは、「子どもや孫の世代の安心のために何が出来るか、何をすべきか考えていきたい。県政においては文章の管理、情報公開を確実にしていく。県民市民の幸福の実現、福祉の実現、これを重要視しなければならない。県民目線を大切にし県民の意見を県政に伝えることをしっかりやっていいきたい」と述べました。

後援会は、竜東地区を中心に12支部を設置しています。

酒井さんは今後、団体や企業回りの他、ミニ集会を開き支持を訴えていくとしています。

定数2の県議選伊那市区は、これまでに酒井さんのほかに現職で自民党の向山公人さんと新人で共産党の橋本明典さんが出馬を表明しています。

-

チューリップ祭り3日まで

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでは、2日3日の2日間、恒例のチューリップまつりが行われています。

すべて市内の生産者が育てた花で、赤やピンクなど34種類2500鉢を用意しました。

鉢の多くはこれから楽しめる蕾のものが多く並び、訪れた人たちが買い求めていました。

チューリップまつりは、あすまでみはらしファームで行われています。

1211/(水)