-

市議会3月定例会開会

伊那市議会3月定例会が25日開会し、上新山の総合整備計画についてや来年度の当初予算案など36議案が提出されました。

上新山の総合整備計画は老朽化が進んでいる新山保育園の建設や、ふるさと体験館の改修、トンボの楽園の環境整備事業などを行うものです。

事業費は4億2,780万円で、期間は来年度から2023年度までの5年間です。

このほか、総額322億8,600万円となる来年度の一般会計当初予算案など合わせて36議案が提出されました。

3月定例会は、来月6日から8日までが一般質問、18日に委員長報告と採決が行われます。

-

AI搭載乗合タクシー3月試験運行

伊那市が2021年度からの本格運行を目指しているAI自動配車システムを搭載したドアツードアの乗合タクシーについて、市は3月12日から高遠町と長谷地区を対象に試験運行を行います。

これは、25日開かれた伊那市議会全員協議会の中で報告されたものです。

ドアツードア乗合タクシーは、AI自動配車システムが搭載されていて、AIがリアルタイムで効率的な走行ルートを決め、車内のタブレット端末を通じて自動でドライバーに指示を出します。

試験運行の期間は、来月12日から16日、利用できるのは、高遠町の西高遠・東高遠・河南、長谷の非持山・非持・溝口の住民です。

期間中は市内3社のタクシー会社の協力のもと4台のタクシーが運行します。

住民はWEBまたは電話で乗車予約をし、迎えに来たタクシーで目的地へ向かいます。

利用には事前登録が必要で、22日までに51人が登録しているということです。

運行エリアは、利用対象者の居住地域と市街地の中心部で、運賃は無料となっています。

この試験運行は伊那市と東京都の株式会社オリエンタルコンサルタンツが共同で行います。

伊那市では、より利便性が高く効率的な公共交通の運行のためサービス導入に向けた取り組みを進めていて、2021年度からの本格運行を目指しています。

-

県議選立候補予定者に高校再編に関する公開質問状

住民有志で作る高校再編を考える上伊那の会は4月の県議選で上伊那の立候補予定者に高校再編に関する公開質問状を送りその回答を公表することを決めました。

25日に代表の宮下与兵衛さんらが伊那市役所で記者会見を開き

概要を説明しました。

公開質問は高校の再編案が県議会に提案され最終決定することから今回の県議選で上伊那の高校の将来像を各候補者がどのように考えているかを知ったうえで住民に投票してもらおうと行われるものです。

質問内容は上伊那の高校の統廃合が必要か必要ないかなど6項目です。

会では3月中旬までの回答を求めていて3月20日頃改めて記者会見を開き結果を報告するとしています。

また高校再編に関する立候補予定者の公開討論会の開催も検討しているということです。 -

大泉の将来の景観考えるWS

南箕輪村大泉の農地や水を保全管理する「大泉田園景観保全会」は、地区の将来の景観について考えるワークショップを24日開きました。

ワークショップには地域住民およそ70人が参加しました。

9つのグループに分かれ、「大泉のありたい将来の姿」と「そのためにやらなければならないこと」について意見を出し合いました。

大泉田園景観保全会は、区内の農地・水を保全管理する団体として平成25年に発足し、交付金を活用して水路の改修や田んぼの草刈などを行ってきました。

発足から5年が経過し、活動を継続するにあたり、その指針となる意見を集めようとワークショップを開きました。

保全会では、24日の意見を元に、4月下旬までに活動計画を策定するとしています。

-

クリーンセンターたつの閉所式

辰野町のゴミ焼却施設「クリーンセンターたつの」が役目を終え、22日閉所式が行われました。

「クリーンセンターたつの」の閉所式には、上伊那広域連合や地元関係者など30人余りが出席しました。

「クリーンセンターたつの」は、1993年8月に稼働した一般ゴミの焼却施設です。

辰野町の施設として開所し、2002年12月には上伊那広域連合に施設管理運営を移管しています。

最も多い時には、年間で6,800トン余りの一般ゴミを処理してきました。

このほど上伊那広域8市町村のゴミを一括で処理する「上伊那クリーンセンター」が竣工し、すでに試運転をはじめており、この3月からの正式稼働に伴い「クリーンセンターたつの」は25年余りに渡る役目を終えました。

上伊那広域連合 連合長の白鳥孝伊那市長は「多くの皆さんの協力でクリーンセンターたつのが長年稼働できたことに感謝します」と話していました。

-

県議選伊那市区 橋本氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の伊那市区から立候補を表明している新人の橋本明典さんの後援会は24日伊那市内で事務所開きを行いました。

伊那市の中央区公民館で行われた事務所開きには支持者約150人が集まりました。

共産党が16年ぶりに県議選伊那市区の公認候補として擁立する橋本さんは「平和な社会をつくってきた憲法9条を変えさせない」と訴えました。

橋本さんは「平和を守るということは軍隊があるとか強力な武器を持っているとかではない。

まさに日本の国の平和憲法がこの国の平和を守ってきた。

安倍首相は憲法9条に自衛隊を書き込むだけだと言っているが、

また戦争の犠牲者を出してしまう。

そんな結果につながると私は思っている。是非ともそのことは阻止したい。止めさせたいと思っている。」と述べました。

後援会では市内14か所に支部を設置したということです。

3月には市内で個人演説会を予定しています。

定数2の県議選伊那市区はこれまでに橋本さんのほか現職で自民党の向山公人さんと同じく現職で自民党の酒井茂さんが出馬を表明しています。 -

箕輪町フォトコン 最高賞に鈴木さん

箕輪町観光協会が募集したフォトコンテストの最高賞の推薦に、辰野町の鈴木真さんの作品が選ばれました。

鈴木さんの作品「スポットライトを受けて」は、南小河内の上ノ平城跡の満開の桜と、雲と隙間から太陽の光が差し込んでいる様子を撮影したものです。

今回から行われた一般投票でも評価が高かったということです。

フォトコンテストには、50人から175点の応募がありました。

表彰式は、3月13日水曜日に行われます。 -

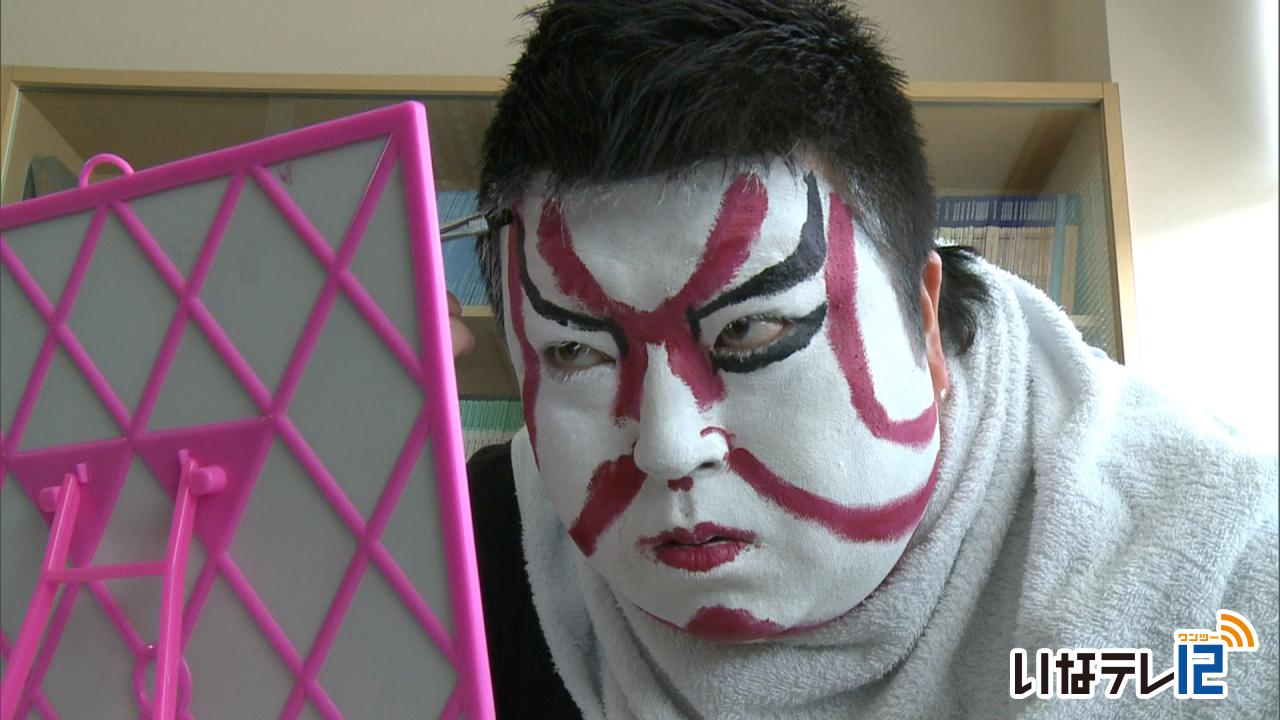

歌舞伎の化粧を体験

伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、歌舞伎の化粧の講座を24日気の里ヘルスセンター栃の木で開きました。

講座では、歌舞伎用のおしろいを使い、白塗りの化粧をしました。

参加したのは、一般2人と、中尾歌舞伎保存会の会員5人の7人です。

保存会で化粧係を務める大木島さや香さんが講師を務めました。

今回、一般の人に歌舞伎に興味を持ってもらうとともに、会員に技術を伝えようと初めて講座を開きました。

刷毛を使いムラなく白塗りを施すと、専用の化粧品を使って赤や黒の色を入れていきました。

参加者は、手本を見ながら隈取などに挑戦していました。

中尾歌舞伎保存会は、担い手不足などにより一度活動を休止していましたが、去年の春季公演で活動を再開しました。

中尾歌舞伎保存会では、4月29日に春季公演を予定していて、化粧などで携わるスタッフを募集しているということです。

-

伊那市消防団音楽隊定期演奏会

伊那市消防団音楽隊の第8回定期演奏会が24日伊那市の伊那文化会館で開かれました。

伊那市消防団音楽隊は、地域の祭りやイベントでの演奏活動を通して防火・防災について意識を高めてもらおうと活動しています。

コンサートでは、予防消防の合言葉を披露し、火災予防を呼び掛けていました。

-

伊那スターズ7人が卒団

伊那市の少年野球チーム「伊那スターズ」の卒団式が23日JA上伊那本所で行われました。

伊那スターズを卒団するのは6年生の7人です。

式のなかで尾針康修監督は「今まで厳しい練習に耐えやってきたことは決して無駄ではありません。これからの人生に役立ててください。」と卒団生を激励しました。

またそれぞれの活躍を称える記念品が贈られました。

式ではほかに宮島匡源キャプテンらが監督や保護者に感謝の気持ちを伝えていました。

伊那スターズの今シーズンの公式戦の成績は22勝21敗1つの引き分けで、2つの大会で優勝しています。

-

いなテレスマホ イベント

伊那ケーブルテレビの格安スマートフォンサービス「いなテレスマホ」を2日間限定で大幅値下げし販売するイベントが24日までアピタ伊那店で開かれています。

イベントでは、スマートフォンやタブレットの特定端末を台数限定で大幅値下げし販売しています。

イベント期間中に申し込みした人を対象に、くじ引きで最大5千円分の商品券をプレゼントしています。

いなテレスマホは、伊那ケーブルテレビが2016年からサービスの提供を始めた格安スマートフォンで、音声通話コースの最も安いもので月額1480円となっています。

3月1日から始まる新しいインターネットプランの申し込みの他、テレビや固定電話加入もキャンペーン価格で受け付けています。

イベントは24日までで、時間は午前10時から午後5時、会場はアピタ伊那店1階休憩スペースです。

-

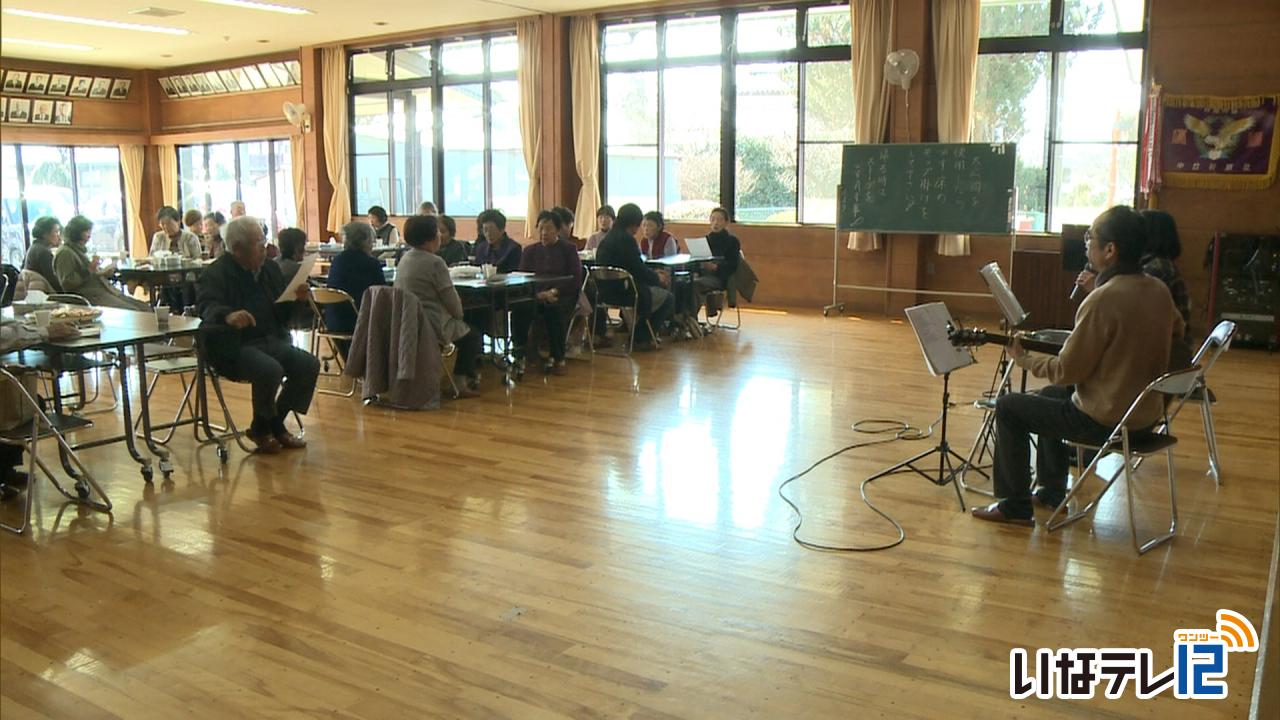

サロン北殿でお年寄り楽しむ

南箕輪村北殿区の高齢者が集まりお茶を飲んで交流する「サロン北殿」が16日公民館で開かれました。

サロン北殿には地域住民およそ30人が参加しました。

懐かしい歌でお年寄りに楽しんでもらおうと箕輪町でカフェを営む藤森利彦さんと晴子さん夫妻を招きました。

藤森さん夫妻はフォークソングなど7曲を歌い、訪れた人たちも口ずさんでいました。

サロン北殿は、北殿地区社会福祉協議会が2か月に一度開いているもので、高齢者が集まりお茶を飲んで交流します。

サロンの運営を担当する杉本善彦さんは、「公民館が人の集まる場所になるよう、様々な企画を考えていきたい」と話していました。

-

信濃美術館所蔵の名品 高遠で

現在新築建て替え工事のため休館中の長野市の信濃美術館所蔵の名品展が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で23日から始まりました。

会場には、中村不折や池上秀畝など伊那市ゆかりの作家をはじめ、県内出身作家の作品など60点が展示されています。

長野県信濃美術館は長野市にあり、所蔵作品は約4千点と県内最大規模の美術館です。

現在新築建て替え工事のため長期休館となっていて、その期間に所蔵作品を見てもらおうと、信州高遠美術館と共催で展示会が開かれました。

23日はオープニングイベントとして、信濃美術館の松本透館長が展示作品を解説しました。

この作品は、高遠町出身の日本画家池上秀畝の代表作「四季花鳥」で、1918年の第12回文展で特選を受賞しました。

信濃美術館所蔵名品展は3月31日まで信州高遠美術館で開かれています。

なお信濃美術館のオープンは2021年を予定しているということです。

-

高遠町で平和の文化祭

伊那市高遠町の住民有志の作品などを通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が24日まで、高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には絵画や写真、陶芸作品などおよそ100点が展示されています。

この作品は、1931年生まれで、晩年を高遠町で過ごし、2016年に亡くなった加川瀛介さんのイラストです。

イラストレーターとして雑誌の挿絵などを描く傍ら、ライフワークとして戦争を伝えるイラストを描いていたということです。

このイベントは、高遠町九条の会や上伊那医療生協などでつくる実行委員会が初めて企画しました。

実行委員会では「文化活動が楽しめるのは平和のおかげ。作品を見ながら平和について考える機会にしてほしい」と話していました。

イベントは24日まで開かれています。

24日は午前10時から子ども向けのアニメの上映やお菓子作りが行われます。

-

洋らん300点並ぶ

上伊那を中心に中南信地域の愛好者でつくる「洋らんの花を楽しむ会」の展示会が、箕輪町の木下公民館で始まりました。

会場には、定番のカトレアやシンビジウムを中心に35種類、およそ300鉢の洋らんが展示されています。

洋らんの花を楽しむ会では、「会員46人が丹精込めて育ててきた花を楽しんでもらいたい」と来場を呼び掛けていました。

洋らんの展示会は24まで、箕輪町の木下公民館で開かれています。

-

伊藤さん命の大切さ伝える

性同一性障がいの当事者で上伊那出身のシンガーソングライター伊藤ひよりさんの講演会が、伊那市防災コミュニティセンターで22日開かれました。

伊藤さんは、「カミングアウトしている人もいれば家族や友人などに言えず苦しんでいる人もいる。」「性同一性障がいやLGBTをカテゴリーに分けるのではなく、個性というものの一つとして見て欲しい」と話していました。

伊藤さんは、県内を中心にシンガーソングライターとして活動していて生きることや命の大切さをテーマに思いを歌にしています。

講演の途中には、伊藤さんが歌を披露しました。

講演会は、LGBTと呼ばれる性的少数者への理解を深めようと伊那市同和教育推進協議会の研修で行われたものです。

協議会では、「性的少数者への理解を深め人権を尊重し多様性を認め合うことができるきっかけにしたい」としています。

-

県議選上伊那郡区 山崎氏事務所開き

任期満了に伴う県議選の上伊那郡区から立候補を表明している新人の山崎健志さんの後援会は23日南箕輪村内で事務所開きを行いました。

南箕輪村で行われた事務所開きには支持者およそ70人が集まりました。

現職の小林伸陽さんの後継者として出馬する山崎さんは支持者を前に「県民の声を県政や国に届け、地域の医療や生活を守っていきたい」と訴えました。

山崎さんは「県の責任で医療・福祉を充実させていきたい。今の安倍政治の強引さ、森友、加計、統計偽装など嘘とごまかしの政治に対決する決意がなければ地域住民の生活は守れない。一部の成功する人々だけの政治ではない。庶民のため弱い人達に光があたる政治を目指したい」と述べました。

後援会は上伊那郡の各町村に支部を設置しています。

3月には村内で日本共産党演説会を予定しています。

定数2の県議選上伊那郡区はこれまでに山崎さんのほかに現職の垣内基良さんが出馬を表明していて、他に新人の清水正康さんが出馬の意向を固めています。 -

伊那市版タウンページ贈呈

NTTタウンページ株式会社は防災情報を盛り込んだ別冊「防災・防犯タウンページ」と伊那市版のタウンページを伊那市に22日、贈呈しました。

22日は、市役所で贈呈式が行われ、NTTタウンページ株式会社信越営業本部長の松永浩さんが白鳥孝市長にタウンページを手渡しました。

防災・防犯タウンページには、市内の避難所の位置や災害時に携帯電話と比べて電話がつながりやすい公衆電話設置場所などが記載されています。

また公衆電話のかけ方を知らない子どもが増えているということで、その使い方の説明もあります。

他に、4ページにわたり詐欺被害の注意喚起も掲載されています。

伊那市とNTTタウンページ株式会社は、防災情報発信などの相互協力に関する協定を2016年10月に結んでいます。

タウンページはおよそ3万2000部発行し市内全戸とすべての事業所に配布するということです。

-

高校生が地域課題解決案を発表

伊那北高校の1年生は、総合学習で行ってきた地域課題解決に向けた研究のまとめを22日発表しました。

人口減少グループは地域と企業との接点を作り、その魅力を発信する事が大切だとしています。

22日は伊那公民館で研究発表会が開かれました。

伊那北高校の1年生は去年の10月から人口減少や中心市街地の衰退、自然災害など7つのテーマに分かれ、課題解決に向け聞き取りなどの調査を行ってきました。

人口減少について取り組んできたグループは「地元企業の魅力を知らず県外で就職する人が多い事が人口流出の原因の一つになっている」と分析し、その解決方法として「中学生や高校生のうちから職場体験などを通して地域の会社を知る機会を作る事が大切だ」と発表しました。

また、伊那谷の生活しやすい環境などをもっとPRして、他県から人を呼び込む事も必要だとしています。

伊那北高校では、来年度も引き続き、総合学習で地域課題解決に向けた取り組みを行っていくということです。

-

救急救命士合同訓練

上伊那広域消防本部の救急救命士が、知識や技術の向上を図るための合同訓練が22日伊那市の消防本部で行われました。

訓練には、6つの消防署からおよそ50人が参加しました。

22日は脳卒中の患者や妊婦、アレルギー患者の救急対応についての訓練が行われました。

このうち箕輪消防署は、60歳の男性が脳卒中の疑いで倒れたとの想定で、救急連絡から病院搬送までの流れを行いました。

隊員らは、手足のマヒの確認や家族役の隊員から、持病や倒れた時の状況について聞いたりしていました。

合同訓練は、消防本部での救急に関わる知識や技術を統一しようと、去年から始まりました。

訓練が終わり、他の消防署の隊員や上伊那広域消防本部の指導医師から気づいた点やアドバイスを聞いていました。

伊那中央病院の統括副院長で救急救命センター長の北澤公男さんは「脳卒中は倒れた正確な時間や服用している薬などの情報が重要になります。それらを、家族から正確に聞き取とる事が大切です。」とアドバイスしていました。

消防本部には現在74人の救急救命士がいて、それぞれの消防署で月に1回訓練を実施しています。

上伊那広域消防本部によりますと、救急車の出動回数は年間およそ6,600件で、1日平均18回だということです。

-

旧井澤家住宅でひな人形展

伊那市西町の旧井澤家住宅で江戸時代から現代までの様々なひな人形の展示会が開かれています。

会場となっている旧井澤家住宅には7段飾りのほか吊るし雛など

170点が展示されています。

旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会では毎年この時期に

桃の節句にちなんだひな人形展を開いていて今年で14回目です。

市内外の一般住民から寄贈されたものや手芸サークルから借りた様々なひな人形が並んでいます。

江戸時代に広まったとされる這子人形は子どもの枕元に置き病気や災難を払い無事な成長を願ったといわれています。

伊那部宿を考える会の雛人形展は3月3日まで旧井澤家住宅で開かれていて入館料は大人200円、高校生以下は無料です。

また3月2日と3日は甘酒の振舞いがあるということです。

-

中学生が町長に質問

行政の課題や議会に対する理解を深めてもらおうと21日箕輪町役場で中学生模擬議会が開かれました。

町議会が中学校に呼びかけて開かれたもので、箕輪中学校の2年生10人が移住定住対策や交通安全、生活環境などについて質問をしました。

質問者の一人藤田啓斗さんは「町内に大きな公園を作りイベント等を開催する事で町の魅力が発信される。それにより、多くの人が利用し、人口減少に繋がるのでは」と話し、新たな公園を整備するよう提案しました。

白鳥政徳町長は、「町内には天竜公園など3つ公園がある。現在は、観光より日々、子育て世代の利用も多い。公園の遊具の充実を図り、子育て世代が利用しやすいものにし、人口減少対策に繋げていきたい」と答えていました。

21日は、傍聴席にも多くの生徒が訪れ、議場でのやり取を熱心に聞いていました。

白鳥町長は、「みなさんの意見は、活気あるまちづくりに必要。今後もぜひ町にいろいろ提案してほしい」と話していました。 -

県議選 清水氏出馬の意向

任期満了に伴い4月7日に投票が行われる県議選上伊那郡区に宮田村の前の村議会議長 清水正康さんが立候補する意向を固めました。

定数2の上伊那郡区には、これまでに現職1人と新人1人が立候補を表明していて清水さんの出馬により選挙戦となる見通しです。

清水さんは宮田村大田切出身の44歳です。

平成16年4月に宮田村議会議員に初当選し現在4期目です。

平成28年4月からは村議会議長を務めています。

21日村議会議員を辞職し、無所属で出馬するとしています。

清水さんは近いうちに正式に立候補を表明するということです。

定数2の県議選上伊那郡区にはこれまでに自民党の現職・垣内基良さんと共産党の新人・山崎健志さんが出馬を表明しています。

-

いのちと献血俳句コンテスト 高遠北小5年 伊藤佑真君が所長賞

日本赤十字社が行う第13回赤十字・いのちと献血俳句コンテストで、伊那市の高遠北小学校5年の伊藤佑真君が長野県赤十字血液センター所長賞を受賞しました。

21日、長野県赤十字血液センターの職員が高遠北小学校を訪れ、所長賞を受賞した5年生の伊藤 佑真君に、表彰状を手渡しました。

5年生は9人で、普段から、生活の中で感じたことを俳句にしているということで、全員が、その中のお気に入りの1句をコンテストに応募したということです。

コンテストは、命の尊さや助け合い、心のぬくもりを感じてもらおうと開かれていて、今年は全国の小中高校生・一般から13万句を超える応募がありました。

伊藤君の作品は、各県から1人が選ばれる所長賞を受賞しました。

-

箕輪町消防団 大会取りやめ

箕輪町消防委員会が20日に役場で開かれ、毎年6月に行われている消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会について、来年度から取りやめることが報告されました。

この日の町消防委員会で、伯耆原信団長が報告しました。

大会に向けておよそ2か月間、朝4時に起きて訓練をすることが団員の負担になっているという意見が多く、1月に辰野町消防団が大会中止を決めたことも受け、今回取りやめる判断に至ったということです。

ポンプ操法については上伊那郡大会にも出場しない予定で、ラッパ吹奏については出場するかどうか検討するとしています。

21日に開かれた箕輪町定例記者懇談会で、白鳥政徳町長もコメントしました。

今後は大会に代わる活動として、火災や災害に重点を置いた訓練を実施していくとしています。

現在、箕輪町消防団には395人の団員がいます。

なお、伊那市と南箕輪村では、来年度の大会について例年通り実施するとしています。 -

伊那まつりテーマ「跳」へ

8月3日と4日に行われる今年の伊那まつりのテーマを「跳(はねる)」とする方針案が、21日に伊那まつり実行委員会で承認されました。

21日は、市内で開かれた実行委員会で、今年のテーマを「跳」とする実施方針案が承認されました。

勘太郎まつりから数えて62回目となる今年は、これまでの伝統を継承しつつ祭りを大きく成長させるため、踊りは活き活きと花火は高々と跳ね上がるように力を結束させようという思いが込められています。

実行委員長については、3月31日までは伊那市区長会長会会長の唐澤規夫さんが務め、4月1日からは次期会長が務めます。

上部組織の伊那まつり委員会会長の白鳥孝市長は、「紅白出場歌手で高遠の桜をテーマにした新曲を先月リリースした水森かおりさんに来ていただけるよう声をかけたい」と話していました。

「跳」とする方針案は、3月13日に開かれる伊那まつり委員会で決定されることになっています。 -

中部小・箕輪中 合唱披露

平成30年度こども音楽コンクール合唱の部で、全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞した、箕輪町の箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部は20日、受賞記念の演奏会を、町文化センターで開きました。

箕輪中部小学校合唱団は、オペレッタ「いのちの森」や、コンクールで披露した「ウラ・ニモロ 心の場所」を披露しました。

-

応援ボードVC長野に寄贈

南箕輪村の大芝の湯で集めたバレーボールチームVC長野トライデンツへの応援メッセージが書かれたボードが、20日チームに寄贈されました。

この日は、練習前に大芝の湯のスタッフと村の地域おこし協力隊員が村民体育館を訪れ、ボードを贈りました。

2月8日から13日まで、大芝の湯を訪れた人たちからのメッセ―ジを集める企画を、地域おこし協力隊が中心となり行いました。

当初ボード1枚分を集めようと始まりましたが、16日に松本市で行われたホーム最終戦の会場で集めた分も合わせて、ボード3枚分およそ200人からのメッセージが集まりました。

メッセージを書いた先着100人に抽選券が配布され、当選者には3月にVC長野トライデンツからグッズなどが贈られるということです。

-

インフル警報レベル下回る

上伊那の1医療機関あたりのインフルエンザ患者数は17・63人で警報レベルの30人を下回りました。

長野県の発表によりますと、上伊那の2月11日から17日までにおインフルエンザ患者数は1医療機関あたり17.63人で前の週の35.25人を下回りました。

県内11の保健所のうち北信のみが警報基準を上回っています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の小中学校では20日現在、伊那市の小学校で1校1クラスが学級閉鎖、中学校はありません。

箕輪町、南箕輪村の小中学校で学級閉鎖はありません。

伊那保健福祉事務所では引き続き感染予防につとめてほしいと呼び掛けています。

-

南箕輪村 一般会計予算案58億円

南箕輪村は、総額58億円の来年度一般会計当初予算案を20日発表しました。

村では、今年度までに人口増加に対応する為の施設整備が整ったことから、来年度は財政の体力回復を図り次のステップに繋げる予算編成だとしています。

20日は役場で予算発表の記者会見が開かれ、唐木一直村長が概要を説明しました。

来年度の一般会計当初予算案は今年度と比べ3億3,000万円少ない58億円で、予算規模が60億円を下回ったのは、平成29年度の骨格予算を除いて5年ぶりとなります。

主な新規事業は、小中学校への電子黒板やタブレットなどICT機器の導入と無線LAN整備に7,700万円、村民センターのホールの天井改修などに3,100万円などとなっています。

他に、伊那養護学校の児童や生徒の朝の預かり事業に162万円、南箕輪中学校北側の村道拡幅事業に5,400万円などとなっています。

村では来年度、村債の残高を5,000万円減らし53億5,000万円とする事や、28億円の基金を取り崩さないとするなど、財政の健全化を図っていく方針です。

1211/(水)