-

インフルエンザ 依然警報レベル

上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は49.75人で、依然として警報レベルの30人を大きく上回っています。 県の発表によりますと、上伊那の1月29日から2月4日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり49.75人でした。 学級閉鎖は、7日現在、伊那市の小学校で3校4クラス、中学校はなし、箕輪町と南箕輪村の小中学校はありません。 伊那保健福祉事務所によりますと、A型・B型ともに流行が続いているということで、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大に注意するよう呼び掛けています。

-

「病児保育室 あるぷす」完成

伊那中央行政組合が伊那中央病院の敷地内に建設を進めていた、風邪などで保育園に預けられない子どもを一時的に預けることができる病児・病後児保育施設が完成 7日は関係者らが招かれ、内覧会が開かれました。 施設は、伊那中央病院の西側の敷地内にあります。 愛称は「病児保育室 あるぷす」です。 病児・病後児保育は、子どもが風邪などで保育園に預けられない場合に、一時的に子どもを預かります。 定員は6人で、伊那市・箕輪町・南箕輪村の1歳から小学6年生までの子どもが利用できます。 木造平屋建てで、床面積はおよそ100平方メートル、保育室が2部屋のほか感染症の子どもを隔離する観察室があり、トイレは3か所あります。 事業費はおよそ2千5百万円で、国と県の補助金を活用しています。 運営は伊那中央病院が行い、看護師が常駐します。 上伊那には、駒ヶ根市と箕輪町の2か所に病児・病後児保育施設がありますが、ニーズが高まっていることから伊那中央行政組合が建設しました。 病児保育室あるぷすは9日から利用できます。 利用料は保育園と子ども園の園児は無料、小学生などは1日3,000円です。

-

西春近北小 2分の1成人式で節目の歳を祝う

成人の半分、10歳を記念した「2分の1成人式」が5日、伊那市の西春近北小学校で行われ、4年生が将来の夢を発表しました。 この日は、4年欅(けやき)組の児童26人が、将来の夢やこれまでの歩み、両親への感謝を発表しました。 ある男子児童は「お父さんのうなぎを焼くのを見て格好良いと思ったので店を継ぎたい」、ある女子児童は「料理を作った時にみんなが喜んで食べてくれて嬉しかったのでパティシエになりたい」と発表していました。 西春近北小学校では、感謝の気持ちや自分の成長を10歳の節目に感じてもらおうと、平成21年から毎年、2分の1成人式を行っています。 4年生は和太鼓の演奏も披露しました。 大日野昭美(おおひのあきみ)校長は「家族や地域の人たちが優しく、時には厳しく接してくれるから学校に来ることができています。改めて感謝をしましょう」と話していました。

-

歴代応援グッズ展示し駅伝への機運盛り上げ

3月18日に開かれる「春の高校伊那駅伝」を盛り上げようと、伊那市美篶の矢島信之さんは、応援グッズなどの展示会を伊那市役所で開いています。 市役所1階ロビーには、これまで沿道での応援に使った道具や、関係資料などおよそ50点が展示されています。 伊那市美篶のナイスロード沿道では、コースが変わった平成19年から、多くの地区住民が応援をしています。 矢島さんは駅伝を盛り上げようと、中心になって様々な応援グッズを手作りしています。 出場校の校名が書かれた手づくりの凧や、御柱の年には割り箸で作ったおんべなどで応援をしました。 矢島さんは「なかなか真似をすることができないすごい大会を、自分たちの住む地域でやっているんだ、ということを感じてもらいたい」と話していました。 応援グッズの展示は15日まで伊那市役所1階ロビーで行われています。

-

伝統の高遠だるま市 人形飾り・オリジナルだるまで盛り上げ

11日に行われる、伊那市高遠町の恒例行事「高遠だるま市」を盛り上げようと、人形飾りの準備や、オリジナルのだるまの販売が行われています。 高遠町総合支所では連日、市役所の職員でつくる「だるま市を盛り上げる有志の会」が人形飾りづくりをしています。 伊那市で活用が進むドローンをもっと多くの人に知ってもらおうと、ドローンに乗ったゲームキャラクターを製作しています。 展示を直前に控え作業は大詰めを迎えていて、5日夜は発泡スチロールでつくった部品を組み立てていました。 人形飾りは、だるま市に訪れた観光客を商店街に呼び込もうと、100年以上前から続いていると言われています。 高遠町内の商店や実業団など多い時には20団体近くが出展していましたが、手間がかかることなどから出展団体は徐々に少なくなり、現在は7団体となっています。 職員有志の会は、人形飾りの伝統を残していこうと15年ほど前に発足し、飾り作りを始めました。 有志の会の山下隆さんは「人形飾りを見て喜んでもらって、少しでもだるま市を盛り上げられたらうれしいです」と話していました。 飾りは7日から総合支所の駐車場で見ることができるということです。

-

東みのわ保育園サッカー教室

箕輪町の東みのわ保育園サッカー教室が、6日ながたドームで開かれました。 東みのわ保育園の年長と年中の園児およそ30人がサッカーを楽しみました。 指導したのは、町内のサッカーチームの指導者で作る一般社団法人箕輪町サッカー協会の会員です。 協会では、町内の保育園でサッカー教室を開いていて、東みのわ保育園では今年度4回目です。 園児たちは、ドリブルに挑戦したり、ミニゲームを楽しんでいました。

-

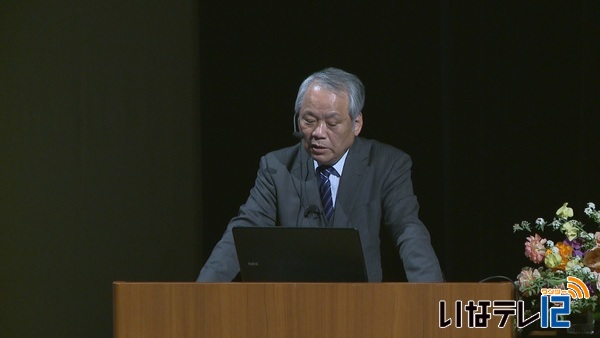

上伊那獣医師会創立70周年記念講演会

上伊那獣医師会の創立70周年を記念した講演会が4日、箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれ、飯田保健福祉事務所の松岡裕之所長が話をしました。 上伊那8市町村の獣医師51人でつくる上伊那獣医師会は、昭和22年に発足し、今年で70周年を迎えました。 この日は、創立70周年を記念して、飯田保健福祉事務所の松岡裕之所長が「人と動物の共通感染症」について講演しました。 日本脳炎を媒介する蚊について、「日本脳炎の原因は、ウイルスを持った豚から蚊に移り、蚊から人に移ることがほとんどです。」と説明しました。 松岡さんは「近隣の県では豚の日本脳炎のウイルス調査は行われているが、長野県は20年以上前から行っていない。現在も患者は全国にいるので調査を行った方がよいのではないか。」と話していました。 会場には獣医師などおよそ70人が訪れ、松岡さんの話に耳を傾けていました。

-

八十二銀行伊那支店ロビーで展示 園児の作品並ぶ

伊那市境の八十二銀行伊那支店は、市内3つの保育園の作品展を順次開催します。 現在は、竜東保育園の年長園児が製作した作品53点が展示されています。 竜東保育園の年長園児は、ちぎり絵でだるまを描きました。 八十二銀行伊那支店では、年に数回、待合ロビーにコーナーを設けて展示を行っています。 今回は、伊那支店近くの竜東保育園、上の原保育園、美篶保育園に声をかけ、年長園児の作品を展示することになりました。 【竜東保育園 3日~9日】 【上の原保育園 10日~16日】 【美篶保育園 17日~23日】

-

確定申告「自宅から作成を」路線バスでPR

16日から、全国一斉に平成29年分の確定申告が始まります。 伊那税務署では、路線バスにステッカー等を貼り、自宅での確定申告書の作成を呼びかけています。 6日は、伊那市西町の伊那バス㈱が所有する路線バスに、自宅からの確定申告書作成をPRするステッカーと中吊り広告が貼られました。 平成29年分の確定申告の受付は、16日(金)から始まります。 受付会場となる伊那市のいなっせは毎年混雑し、1時間以上待つこともあるということです。 伊那税務署では、国税庁のHPの「確定申告書等作成コーナー」の利用を呼びかけています。 バナーをクリックすると、e-Taxと書面提出の2つが選べます。 e-Taxを利用する場合、マイナンバーカードや住民基本台帳カードに組み込まれている電子証明書と、それを読み取る機器が必要となります。 書面提出の場合、入力して印刷したものを郵送または直接税務署の窓口に提出することができます。 平成29年分の確定申告は、16日(金)から始まります。

-

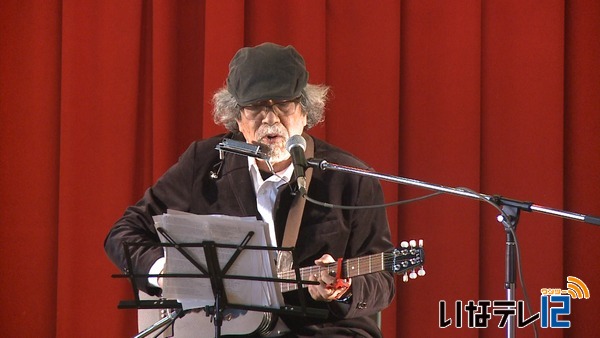

三浦久さんコンサート

伊那谷のボブディランとも呼ばれる辰野町のフォークシンガー 三浦 久さんのラブ&ピース トーク・ライブが、1月28日、伊那市の春近郷ふれあい館で開かれました。 コンサートは、平和や憲法について感じる機会にしてほしいと東春近九条の会が開きました。 三浦さんは、終戦の年の1945年に生まれ、60年代、カルフォルニアでボブディランを聞き、歌い始めました。 70年代には京都で活動していましたが、現在は出身地の辰野町で歌っています。 三浦さんは、芸術家や教師の生きざまをつづった歌を歌いました。 東春近九条の会では、「権力から国民を守るため、戦争を二度と起こさないために憲法はある。憲法が平和を守るということを、理屈ではなく歌で感じてほしい」と話していました。

-

これからの図書館 「集い」と「地域学習」

箕輪町図書館の開館40周年記念の講演会が4日町文化センターで開かれ、長野県立歴史館の笹本正治館長が「図書館が担う知の地域づくり」をテーマに話をしました。 講師の笹本さんは元信州大学副学長で平成28年度からは長野県立歴史館の館長を務めています。 講演会は、箕輪町図書館の開館40周年を記念し、これからの図書館に求められる役割やサービスについて考えるきっかけにしようと開かれました。 笹本さんは「今の図書館にはだれもが訪れやすい空間や、調査や学習をさらに支援する体制が求められている」と話していました。 また、図書館の充実を図る事で「住民が地元の文化や歴史について知識を深めるきっかけとなり、それが地域づくりに繋がる」と話していました。

-

一足早く学校生活を体験

伊那市の東春近小学校で5日、今年4月に小学1年生になる園児が、今の1年生とお店屋さんごっこやゲームなどをして一足早く学校生活を体験しました。 体験入学は、入学後に少しでも早く学校に慣れてもらおうと行われたものです。 体験入学には、今年4月に小学1年生になる東春近保育園の園児を中心に42人が参加しました。 5日は、お兄さんお姉さん役を1年生が担当し、教室ではお店屋さんごっこが行われました。 1年生たちが折り紙や色画用紙などで作った食べ物や文房具、アクセサリーを販売し、園児は牛乳瓶のフタでつくったお金で買い物をしていました。 他にも、釣りゲームもあり、緊張していた園児にも次第に笑顔が増え、教室には元気な声が響き渡っていました。 東春近小学校の1年生と東春近保育園の年長児は、去年9月に一度、小学校を探検する交流をしたということです。 東春近小学校では4月5日に入学式が行われ43人が入学する予定です。

-

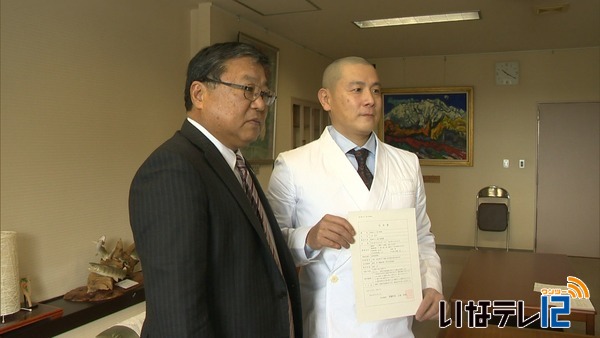

地域おこし協力隊に三浦俊幸さん

東京在住の三浦俊幸さんが箕輪町地域おこし協力隊に5日、任命されました。 三浦さんは、地産地消の推進など食を通しての情報発信に取り組みます。 協力隊に任命されたのは伊那市出身で東京在住の三浦俊幸さん55歳です。 三浦さんは、平成10年から東京都六本木で日本料理店を経営しています。 平成27年から三浦さん経営の飲食店で使用する野菜を箕輪町で栽培していて、年間200種類の野菜を作っているということです。 三浦さんは、箕輪町の農産物を活かしたイベントや食を切り口とした情報発信を行います。 今後は、東京と箕輪町の2地域で活動を行う予定で、箕輪町では週末を中心に活動することになっています。 三浦さんは、食に関わる経験と知識を活かし地元の食材の美味しさをPRしたり使い方を提案する他、出荷できず廃棄になるような食材の活用を考えたいと意気込んでいます。 地域おこし協力隊の任期は最大3年となっています。

-

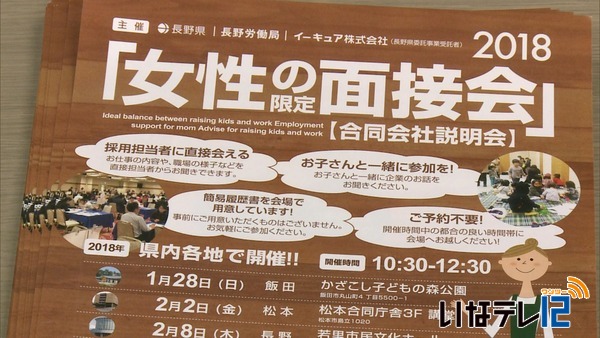

女性限定面接会前に企業説明会

3月5日に開かれる女性限定の就職面接会を前に参加企業を対象にした説明会が、きょう伊那市のいなっせで開かれました。 5日は、企業の人事担当者30人ほどが出席し、注意点などについて説明を受けました。 女性対象の就職面接会は、長野県が4年まえから県内各地で行っていて、上伊那では去年から開かれています。 面接会には、子どもも一緒に参加することができ、採用担当者から直接話を聞くことができます。 去年は就職を希望する女性100人ほどが出席したということです。 女性限定の面接会は、3月5日(月)午前10時30分から、伊那市のいなっせで開かれます。 製造業やサービス業・医療・介護、保険事業者など28社が参加する予定です。 予約は不要で、簡易履歴書も会場に用意してあります。 長野県では、「出産・育児で仕事にブランクがあっても興味があったら参加してほしい。」と話していました。

-

長野五輪 巡回パネル展

20年前に開催された長野オリンピック・パラリンピックの感動や記憶を伝えようと、長野県が県内11か所で巡回パネル展を開いています。 伊那合同庁舎には、5日からパネルが設置されています。 20年前の1998年、長野県を会場に、オリンピックは2月7日から22日まで、パラリンピックは3月5日から14日まで開催されました。 当時掲示された公式ポスターのうちの5枚のほか、県の職員が所有するスタッフジャンバーや公式キャラクターのスノーレッツのぬいぐるみも展示されています。 また、合庁の入り口にも幟旗が飾られています。 長野県では、「20年前にまだ生まれていなかった子どもたちにも、県内で開催されたことを知ってもらい、関心を持ってほしい」と話していました。

-

結核について理解深める

福祉関係者や病院職員が結核について理解を深める研修会が25日伊那市の保健センターで開かれました。 研修会では、まつもと医療センター中信松本病院の鈴木敏郎医師が結核の症状やその対応などについて話をしました。 鈴木医師は「日本では1日に56人が感染し6人の死者が出ていることから決して過去の病気ではない」と話していました。 また結核を疑われる患者がいたらまずレントゲンをとり異常があるかどうかを確認するよう呼びかけていました。 鈴木医師は「結核患者は貧困や孤立など社会的問題を抱えているケースが多いとして福祉関係者などの支援者が正しい知識を身につけることが大切だと話していました。 研修会は伊那保健福祉事務所が開いたもので会場には約80人が集まり話を聞きました。

-

上牧でそり滑り大会

伊那市上牧の林道でそろ滑り大会が4日、開かれました。 上牧の住民有志でつくる「上牧里山づくり」が林道を整備してコースを作りました。 上牧里山づくりでは、昔ながらのそりを楽しんでもらおうとアカシアやサクラの間伐材を使って作った手作りのソリも用意しました。 4日は、小学生やその保護者らが参加し、全長およそ200mのコースをそりで滑りました。

-

引持常会で大数珠回し

五穀豊穣や無病息災を願う「大数珠回し」が伊那市高遠町の引持生活改善センターで4日、行われました。 伊那市高遠町上山田の引持集落では江戸時代から大数珠回しが受け継がれていて、引持常会が毎年行っています。 4日は、引持の35戸から39人が集まり五穀豊穣、無病息災などを祈願しました。 数珠は長さ17メートル、玉の数は852個で、中に一つ大きな玉があります。 集まった人たちは、輪になって座り、数珠を左に回しながらナ南無阿弥陀仏と唱えていました。 数珠の中の大きな玉が自分の所へ回ってくると頭を下げて願い事をしていました。 引持常会では、「地域が今年も安泰の1年になってほしい」と話していました。

-

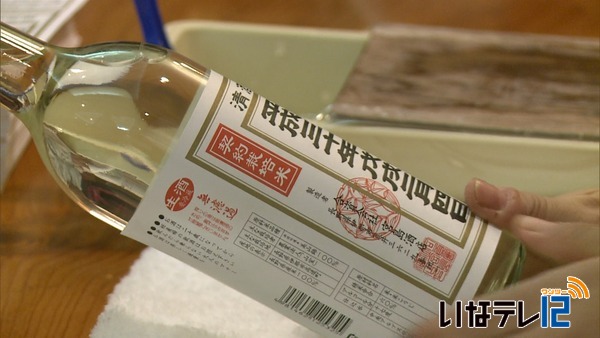

宮島酒店で立春朝搾り

4日は立春。暦の上では春です。 日本酒「信濃錦」の蔵元、伊那市荒井の宮島酒店では、搾り立ての生原酒「立春朝搾り」の出荷作業が行われました。 4日の伊那地域の最低気温は、2月下旬並みのマイナス5度でした。 午前5時半、搾り立ての日本酒が瓶詰めされました。 日本名門酒会の43の蔵元が参加して、今年はおよそ31万本をつくり、宮島酒店では例年並みの4,000本を出荷します。 立春に搾った酒をその日のうちに届けようと、この日は信濃錦を取り扱っている酒販店の18人が、瓶にラベルを貼る作業を手伝いました。 酒には高遠町で採れた「美山錦」が使われていて、清々しくすっきりとした口当たりに仕上がっているということです。 立春朝搾りは予約制ですが、伊那市日影のいたや酒店で、一部数量限定で販売されます。 価格は、720ml入りが1,500円、一升瓶が3,000円となっています。

-

プチヴェールまつり

伊那市富県の農林産物直売所たかずやで3日、地元で特産化を目指す野菜「プチヴェール」が振る舞われ訪れた人たちにPRしました。 今が旬のプチヴェールは、芽キャベツとケールをかけ合わせた冬野菜で栄養価が高く甘みがあるのが特徴です。 3日は、直売所たかずやでプチヴェールまつりが開かれました。 プチヴェールを使ったおひたしに天ぷらが訪れた人たちに振る舞われました。 直売所たかずやの生産グループは、富県の気候が栽培に適していることから15年前から特産化を目指し生産しています。 グループの会員60人のうち30人がプチヴェールを栽培しているということです。 おひたしや天ぷらの他に鍋に入れるのも美味しいということです。 事務局長の埋橋豊茂さんは「メンバーの高齢化により生産量が思うように上がらない。今後は若い世代の生産者を増やし特産化を進めていきたい」と話していました。 プチヴェールは4月中旬まで収穫作業が行われ、1袋150円で直売所たかずやで販売されています。

-

みはらしファームで節分会

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでは、恒例の豆まきが行われ、家族連れなどで賑わいました。 とれたて市場前の駐車場には特設ステージが設けられ、台風や長雨、イルフルエンザの鬼などが登場しました。 節分会のイベントは、みはらしファームが開園した年から行われています。 最初は、農作物の豊作を願い行われていましたが、次第に不況や震災など世相を反映するようになってきたということです。 訪れた人たちは、みはらしファームでとれた大豆をぶつけ、鬼を退治しました。 続いて行われた福豆まきではいちご狩り入園券などもお菓子とともにまかれ、訪れたひとたちは、われ先にと手を伸ばしていました。

-

節分 恩徳寺で大護摩祈祷

3日は節分です。各地で節分にちなんだ行事が行われました。 南箕輪村沢尻の恩徳寺では大護摩祈祷と福豆まきが行われました。 毎年恒例の恩徳寺の節分会には、厄除けや家内安全、商売繁盛などを願う人たちが訪れました。 祈祷は午前6時から午後5時まで8回行われ、このうち午前9時の祈祷では、およそ120人が本堂に入りました。 雑念を焼きつくし願いをかなえてくれるとされる護摩祈祷が始まると、参拝者は、バッグなどを差し出し燃え上がる炎にかざしてご利益を求めていました。 大護摩祈祷の後、豆まきが行われました。 升を持った年男と年女たちが福豆や銀杏などをまくと集まった人たちは福を招きいれようと一斉に拾い集めていました。 訪れたある参拝者は「家族が健康で過ごせる1年になってほしい」と話していました。

-

伊那西小学校6年生 地域住民と「伊那西冬祭り」

伊那西小学校の6年生は地元の保育園が休園となっている伊那西地区を盛り上げようと地域住民を学校に招いて「伊那西冬祭り」を3日に行いました。 魚釣りや射的、輪投げなど子ども達が考えた5種類のゲームを訪れた住民らが楽しみました。 伊那西小学校の6年生17人が、去年12月から準備を進めてきました。 6年生は、伊那西部保育園が休園となる前の最後の卒園生です。 去年4月から保育園の活用について考えたり、地域をもりあげようと伊那西地区の魅力をみつける活動などを行ってきました。 秋に保育園を使って祭りを行い好評だったという事で、小学校卒業を前に活動のまとめとして最後の冬祭りを企画しました。 この日の祭りには、地域住民や保護者など約70人が訪れたという事です。

-

伊那市の荒井神社 地域の小学生と節分祭の豆まき

伊那市の荒井神社では3日、地域の小学生らが節分祭に集まり豆まきを行いました。 荒井神社では、毎年氏子会や区の役員のみで節分祭を行っていましたが今年は地域の小学生を呼んで神事と豆まきを行いました。 本殿には50人ほどの子ども達が集まりました。 豆まきのほかに区内の商店11店舗で使える引換券が入ったお菓子が配られました。 荒井神社は今年から2、3年の間を神社創設百周年祭と位置づけ催し物を企画しています。この日はその第一弾として子ども達を招いての節分祭を行いました。 神事では、弓の絃を鳴らして邪気を払う「鳴絃邪気退散(めいげんじゃきたいさん)の儀」が行われました。 氏子会の伊藤秀雄会長は「毎年子ども達に集まってもらえるような節分祭を行っていきたい」と話していました。

-

公立高校前期選抜試験 志願者数発表

-

塩見小屋「追い出し」で弁護士が会見

伊那市観光株式会社が運営する塩見小屋の元管理人の「追い出し」を伊那市が顧問弁護士に相談した、とされる報道について2日、顧問弁護士が記者会見を開き伊那市から追い出しを相談された事実はないと説明しました。 会見で長谷川洋二弁護士は「追い出す」という文言は長谷川弁護士本人が、塩見小屋建て替えについての市に対する意見書で使ったに過ぎず白鳥孝伊那市長や市側から追い出すための相談を受けた事実はないと説明しました。 また文書が訴訟の相手方に渡ったことについて長谷川弁護士は刑事告訴に向けて伊那警察署に相談したとしています。 塩見小屋元管理人で契約解除の無効などを訴えている青山敏樹さんは取材に「文書は立ち退きを相談するものだ。伊那市観光社長の白鳥市長は文書について知っていたのではないかと疑われる。」とコメントしています。 青山さんは伊那市観光株式会社に対し不当に契約を解除されたとして570万円余りの損害賠償などを求めて長野地裁諏訪支部で争っています。

-

町特別職報酬 「減額の必要はない」 答申

来年度の箕輪町の特別職の報酬を検討してきた審議会は、町長、副町長の給料について「減額の必要はないと判断する」と2日白鳥政徳町長に答申しました。 審議会の黒田重行会長が役場を訪れ、白鳥町長に答申書を手渡しました。 答申では、町長、副町長の責務や職務の内容、近隣市町村の動向、経済状況を踏まえ条例に定められた額に戻す事が望ましいとしています。 箕輪町では、平成14年度から特別職の給与の減額を行っています。 今年度は、条例で定めた額より町長が7%、副町長は5%の減額となっています。 白鳥町長は「答申結果を尊重しながら、町の財政状況を踏まえ検討したい」と答えました。

-

長野米「風さやか」 シンガポールへ輸出

長野県が開発した米のオリジナル品種「風さやか」をシンガポールに輸出する発送式が2日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 JA上伊那などは米の消費拡大を図るため海外に出荷する取り組みを始めています。 2日は伊那市で生産された長野県オリジナルの品種「風さやか」約5.6トンが輸出米として発送されました。 この米を特別な技術で加工し栄養価を高め「金芽米」「金芽ロウカット玄米」というブランド名でシンガポールに輸出します。 シンガポールでは健康志向が高まっていて栄養価の高い米の消費が拡大しているということです。 今年は全県から合計12トンを出荷する計画でJA上伊那では継続して生産に力を入れていくということです。

-

競馬で儲かる 50代女性が60万円特殊詐欺被害

伊那市内の50代の女性が、「競馬で100%的中する。お金を振りこめば配当金が得られる」といったメールにより、およそ60万円を騙し取られる特殊詐欺被害が発生しました。 伊那警察署の発表によりますと、被害にあったのは伊那市内に住む50代の女性です。 女性は、スマートフォンで「高配当ビジネス」というインターネットサイトに登録しました。 その後、「競馬で100%的中する。1回のレースで1万円投資でき、配当金が得られる」とのメールが届きました。 先月下旬に、3回にわけ合わせて60万円を振り込みましたが、配当金の入金が無く、さらに手数料を要求され、不審に思い警察に通報しました。 伊那警察署では、ギャンブルで必ず儲かるという話は詐欺を疑い、現金の要求があった場合は必ず家族や警察に相談するよう被害防止を呼び掛けています。

-

竹澤長衛の鉄砲 ふるさと長谷にもどる

南アルプスの開拓者・竹澤長衛が愛用していた鉄砲「村田銃」が、およそ60年ぶりにふるさとの伊那市長谷に戻ってきました。 長衛が狩猟の時に使っていた「村田銃」です。 村田銃は明治13年に村田経芳が設計し、日本陸軍で採用された小銃です。 2011年、北沢峠の山梨県側にある長衛小屋の建て替えの時に床下から発見され、山梨県の警察署に届けられました。 伊那市では翌年の2012年から、山梨県の公安委員会などへ伊那市が所有する事を要望し、去年12月にようやくふるさと長谷に戻ってきました。 2日は、この鉄砲を保管する長谷公民館で報告会が開かれ、市や山岳関係者などおよそ10人が出席しました。 会では、20代の時に長衛の猟に同行したことがある、矢澤章一さんが特徴などについて話をしました。 矢澤さんは、「山でも動きやすく、弾を込めやすいよう銃身を30センチ短くしていた。」「銃の先端の狙いを定める部分は、光が反射しないようキズを入れていた」と話していました。 また、クマ打ちの名手で「熊長さ(くまちょうさ)とも呼ばていた」という事です。 また2日は長衛の息子の星野五六さんも会場を訪れ、久々に父親が使っていた鉄砲と再会しました。 長衛が愛用した鉄砲は2日から長谷公民館で展示されています。

1111/(火)