-

町郷土博物館で押絵雛展

箕輪町郷土博物館では押絵雛の展示を行っています。 展示は4月頃までを予定しています。

-

伊那まつりテーマ「歩」 実行委員会が方針案を承認

勘太郎まつりから数えて、今年61回目となる伊那まつりのテーマを「歩(あゆむ)」とする方針案が27日、伊那まつり実行委員会で承認されました。 伊那市役所で実行委員会が開かれ、関係者およそ50人が出席しました。 去年60回の節目を迎えた伊那まつりから、みんなで新たなまつりを創造して一歩を踏み出そうと、テーマを「歩(あゆむ)」とする方針案が示され、承認されました。 また、去年から始まった「ドラゴン・ダンス・バトル」については、一過性のものにしないよう、継続する方向で検討を進めていくことで承認されました。 新しい実行委員長に選任された次期伊那市区長会長会の唐澤規夫会長は「訪れるすべての人に楽しんでもらえるまつりにできるよう、新たな気持ちで頑張りたい」とあいさつしました。 承認された方針案は、3月に予定されている伊那まつり委員会で決定されることになっています。 第61回伊那まつりは8月4日・5日に開催されます。

-

東部中・長谷中 おやき作りで交流

伊那市の東部中学校と長谷中学校の1年生は13日、長谷で採れた野沢菜を使っておやきを作りました。 この日は、長谷中学校の1年生14人が東部中学校を訪れました。 東部中の1年1組と長谷中の1年生は今年度、総合的な学習の時間に、スカイプの交流など合同授業を行ってきました。 この日は1年間のまとめとして、長谷で採れた野沢菜を使い、おやき作りをしました。 野沢菜は11月に収穫して、両校でそれぞれ漬けました。 おやきには、長谷中で漬けて煮たものを使い、長谷地域の住民に作り方を教わりながら作りました。 東部中が漬けた野沢菜は、班ごとに考えたメニューに使いました。 総合的な学習の時間での交流は今回で最後となりますが、今後も授業を通して交流を深めていきたいということです。

-

観光資源として南ア活用 モニターツアー計画

登山者に人気の南アルプスを、観光資源として活用していこうと1年間調査を行ってきた「南アルプス観光魅力創出プロジェクト特別委員会」は来年度、地元住民を対象にした入笠山・鹿嶺高原と市街地を結ぶモニターツアーを実施します。 27日は今年度最後の委員会が伊那市の伊那商工会館で開かれ、委員などおよそ20人が出席しました。 プロジェクトを検討してきたのは、入笠山と鹿嶺高原を観光資源として活用しようと今年度発足した、伊那商工会議所の特別委員会です。 委員会では、来年度、地元住民を対象にした市街地と入笠山や鹿嶺高原を結んだモニターツアーや、現地の山小屋などと連動したイベントなどの企画を実施していく方針をまとめました。 栗原敦司委員長は「今年度はしっかり調査・研究を行ってきた。来年度は実行する年。そして3年目には企画が誘客につながればうれしい」と話していました。 この日は、専門家として鹿嶺高原にある雷鳥荘の管理人やホテル旅館組合、飲食店組合などの代表者も出席しました。 雷鳥荘の管理人で伊那市地域おこし協力隊の清水陽一さんは「訪れる観光客のほとんどが関東、東海からのお客さんで、地元からは少ない。まずは知ってもらうことが第一なので、連携して誘客できたらと思う」と話していました。 伊那商工会議所では、リニア開通を前に、地域資源を活かした観光を活性化させようと、4つのプロジェクト特別委員会を今年度から設置していて、南アルプス観光魅力創出プロジェクトもそのうちのひとつです。 この日は、長野経済研究所から、ターゲットを絞ってツアーを行った場合の経済効果が報告されました。 それによると、入笠山のトレッキングと市街地の観光スポットを楽しむ高齢者をターゲットにした1泊2日のツアーは3億5千万円。 鹿嶺高原でバーベキューやキャンプをして市街地を楽しむファミリー層や20代女性をターゲットにした1泊2日のツアーが5千3百万円だということです。 委員会では、地元住民に南アルプスの魅力を認知してもらうことから、観光資源としての価値を高めていきたいとしています。

-

合格祈願 絵馬を奉納

受験シーズン本番を迎え、伊那市の伊那中学校の3年生は学校近くにある春日神社に、合格を祈願する絵馬を26日、奉納しました。 26日は、伊那中学校3年の代表生徒が春日神社を訪れ絵馬を奉納しました。 伊那中学校では、高校受験を控えた3年生128人が美術の授業で合格祈願の絵馬をつくりました。 美術部の生徒が翌年の干支を描いた大絵馬を年末に春日神社に奉納していることが縁で今回初めて合格祈願の絵馬を納めました。 絵馬には、それぞれ決意の一文字とイラストが描かれています。 イラストを見ると縁起が良いとされている富士山が全員の作品に描き込まれています。 裏側には春日神社のご朱印が押されています。 飾り付けが終わると、全員で合格を祈願しました。 伊藤光森神主は「受験当日は今まで努力してきたことを発揮して欲しい」と生徒たちにエールをおくっていました。 県立高校の後期選抜試験は、3月7日、合格発表は3月16日となっています。 絵馬は、今年いっぱい春日神社に飾られることになっています。

-

伊那市・箕輪町議会3月定例会 開会

伊那市議会3月定例会が今日開会し、来年度の当初予算案の他、基金の一部を改正する条例案など50議案が提出されました。 一般会計当初予算案は、総額327億1,900万円で、4月に市長選を控えていることから継続事業を中心とした骨格予算です。 この他、一般会計の15の基金を廃止・新設により14に見直す条例改正案、4月のオープンを予定しているサテライトオフィスと旧中村家住宅に関する条例案など50議案が提出されました。 3月定例会は、3月7日から9日までが一般質問、19日に委員長報告と採決が行われます。

-

伊那市所蔵の土器が東京国立博物館で展示へ

伊那市が所蔵している土器が、7月に東京上野の東京国立博物館で開かれる特別展に展示されます。 展示されるのは、富県の御殿場遺跡から出土した顔面付釣手形土器、小沢の月見松遺跡から出土した顔面把手付大深鉢、南箕輪村の神子柴遺跡から出土した石器群です。 26日に開かれた市議会全員協議会で報告されました。

-

伊那餃子会 感謝デー

伊那市内の飲食店でつくる伊那餃子会は、つつむの語呂に合わせた感謝デーを26日行いました。 26日は、ベルシャイン伊那店で餃子の日感謝デーが行われました。 店舗の外にブースが設けられ伊那餃子会に加盟する4店舗の餃子とオリジナル餃子が提供されました。 各店では普段400円から800円で販売されていますが、26日は1人前250円で提供されました。 26日は、およそ1000食が用意され昼時には、訪れた人たちが買い求めていました。 感謝デーは、地元への還元イベントとして平成25年から始まり、毎年2月26日に行われています。 伊那餃子会では花見シーズンに合わせ4月14日と15日に春日公園で餃子まつりを計画しています。

-

「逃げ遅れゼロ」目指し協議会設立

伊那建設事務所は管内の8市町村で構成する伊那圏域大規模氾濫減災協議会を26日に設立しました。 今後5年間の計画で大規模水害による「逃げ遅れゼロ」を目指します。 26日は、伊那合同庁舎で初会合が開かれ上伊那8市町村の防災担当者や警察・消防から23人が出席しました。 平成27年に国土交通省が策定した「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づき県の管理河川を対象に減災のための目標を共有し計画的なハード・ソフト対策を進めます。 協議会は、県内10圏域に設置されます。 26日は、伊那圏域の減災に関する取り組み方針案が示されました。 達成すべき目標として「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最小化」をあげています。 概ね5年間で実施するハード対策では、堤防、護岸などの整備や住民への避難情報の伝達手段の強化などに取り組みます。 ソフト対策では、広域避難を考慮したハザードマップの作成や周知、防災教育や防災知識の普及などを図ります。 今後は、年に1度協議会を開き関係機関の進捗状況などを報告し情報共有する予定です。

-

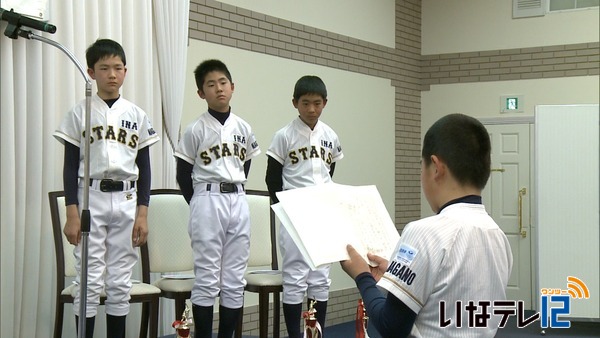

伊那スターズ 6年生卒団式

伊那市の少年野球チーム「伊那スターズ」の卒団式が24日伊那市の信州INAセミナーハウスで行われました。 伊那スターズには市内の小学生30人が所属していて、今回卒団するのは6年生の3人です。 尾張康修監督から卒団する3人に記念品が贈られました。 尾張監督は「6年生は野球に打ち込み成長しました。 中学、高校でも野球を続け人生の中で思い出に残る時間を作ってほしいです」と激励しました。 キャプテンの小椋達心君は「このチームで野球ができてうれしかったです。来年は優勝してください。」 中原康聖君は「守備やバッティングなどたくさん成長できました。中学でも野球をがんばります。」 御子柴大雅君は「このチームでどんな時でもあきらめないという事を教わりました」と話し、監督やコーチ、保護者に感謝の気持ちを伝えていました。

-

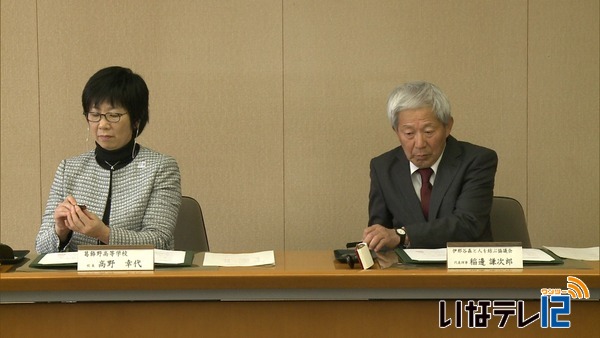

森林の里親 都立高校と協定更新

森林(もり)の里親協定を締結している伊那谷森と人を結ぶ協議会と東京都立葛飾野高校は、協定の更新のための調印を、今日行いました。 調印式には、森と人を結ぶ協議会代表理事の稲邊 謙次郎さんと、東京都立葛飾野高校の高野 幸代校長が出席し、県や市関係者の立ち合いのもと、協定を締結しました。 森林(もり)の里親事業は県が仲介をして、企業や学校などと地域を結び付け森林づくりにつなげようというものです。 協議会と葛飾野高校は平成24年に協定を締結し、今回が2度目の更新となります。 協定に基づき、葛飾野高校は、毎年、1年生320人が伊那を訪れ、ますみヶ丘や鹿嶺高原などで、森林の整備作業を行っています。

-

伊那谷の魅力を発信「スノーフェス」

伊那・駒ヶ根・飯田の3つの商工会議所青年部が主催するイベント「スノーフェス」が伊那スキーリゾートで24日、開かれました。 スノーフェスは伊那谷の冬の魅力を発信しようと開かれたもので日中は、かき氷早食い大会など様々なイベントが行われました。 24日の夜は、伊那スキーリゾートで花火が打ち上げられました。 青年部のメンバーや中ア山麓スキー学校のインストラクターなど50人がたいまつ滑走を行い、ゲレンデは幻想的な光に包まれていました。

-

キッズ王国 親子でにぎわう

手作りのあそびが楽しめるイベント「キッズ王国」が伊那市の伊那公民館で25日開かれ、親子連れで賑わいました。 東部中学校の吹奏楽部の演奏や春富中学校の演劇部による発表などでイベントが始まりました。 キッズ王国は、寒い季節でも室内でできる手作りの遊びを楽しんでもらおうと市内9つの公民館でつくる伊那市公民館運営協議会などが開いたもので今年で24回目です。 25日は、体験ブースが設けられ開始前には長い列ができていました。 このうち、洗濯のりや絵の具などを混ぜてつくるスライム粘土は子どもたちに人気でした。 他に、手形や足形をとって作品をつくるブースやボールのプールなどのブースがあり親子で楽しんでいました。 25日は、およそ900人の親子が訪れた他、市内の中学生や高校生らがボランティアで運営の手伝いをしていました。 伊那市公民館運営協議会では「今後も楽しんでもらえるイベントを企画していきたい」と話していました。

-

天竜川の原風景目指し 河川敷で雑樹木搬出作業

伊那市西春近の地域住民は、地区内の天竜川河川敷の整備作業を25日に行いました。 この日は、およそ100人の住民が参加して、事前に伐採された河川敷内の樹木を、輪切りにして搬出する作業を行いました。 河川敷に生えていたのは、主にニセアカシアやヤナギで、中には直径1メートルほどになる木もありました。 西春近自治協議会では、天竜川の原風景を取り戻そうと、平成18年から整備作業を行っています。 荒れた河川敷は野生鳥獣の隠れる場所にもなっているということです。 自治協議会の三澤一志会長は「整備作業をこれからも続け、昔のように雑木のない河川敷を復活させていきたい」と話していました。

-

3月11日に伊那市内で脱原発を訴える集会・パレード・映画上映

脱原発活動や平和運動などを行っている上伊那の33団体でつくる「フクシマを忘れない!3・11上伊那アクション」実行委員会は、福島第一原発事故から7年となる来月11日に伊那市内で脱原発を訴える集会とパレードなどを行います。 24日、伊那市内で3回目の実行委員会が開かれ当日のスケジュールの確認などが行われました。 「フクシマを忘れない!3・11上伊那アクション」実行委員会は、3月11日午前11時からいなっせ北側広場で集会を開き、原発ゼロの社会を目指して実行委員会のメンバー10人がリレートークを行います。 午前11時50分からは、いなっせを出発してJR伊那北駅を折り返すコースで約40分間パレードを行う予定です。 また、午後1時30分からは福島県飯舘村を舞台にしたドキュメンタリー映画の上映会がいなっせで開かれます。 実行委員会は、毎年3月11日に集会とパレードを行っている「さよなら原発上伊那の会」と、「チェルノブイリ救援・中部伊那」が、上伊那で市民運動を行っている団体に声をかけ組織されました。 チェルノブイリ救援中部理事長でフクシマの支援も続けている南箕輪村の原富男さんは「福島の現状と事実を知る事が大切です。原発事故の影響を受けている住民を犠牲にしたままで復興とは言えないという事を大勢の人と一緒に確認していきたい」と話していました。

-

伊那市西町の旧井澤家住宅 雛人形の展示会

伊那市西町の旧井澤家住宅で江戸時代から現代まで様々な雛人形の展示会が開かれています。 昭和初期の御殿雛や市内の住民が手作りした吊るし雛など約180点が展示されています。 19日は近くの竜南保育園の園児が見学に訪れました。 旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会では、毎年この時期に桃の節句にちなんだ雛人形展を開いていて今年で13回目になります。 会員から借りてきたものや井澤家住宅で所蔵しているものなど様々な雛人形を見る事ができます。 一番古いものは江戸時代の押絵雛で新しいものは平成の七段飾り雛です。 考える会では「子どもから大人まで、趣のある場所で珍しい雛人形を楽しんでもらいたい」と話していました。 3月2日と3日には会場内の和室で甘酒の振る舞いが行われるほか、4日には今年で最後となる雅楽の演奏会が開かれます。 入館料は一般200円で、上伊那の高校生と、中学生以下は無料となっています。 旧井澤家住宅の雛人形展は3月4日まで開かれています。

-

伊那小学校6年孝組 卒業前に「竹かご展示会」

総合的な学習の時間に竹細工について学んできた伊那市の伊那小学校6年孝組の児童は卒業を前にこれまでの活動のまとめとなる作品展を伊那図書館で開いています。 孝組の児童38人がこの1年で作った竹かごの中から一人1点ずつ展示しています。 材料には駒ヶ根市で採った真竹や美篶地区で採ったすず竹が使われています。 孝組では「それぞれ思いを込めて作ったので小学校での学習の成果を見てほしい」と話していました。 孝組の竹かご展示会は25日まで伊那図書館で開かれています。

-

分別の徹底でごみ排出量削減

上伊那広域連合廃棄物政策審議会が23日伊那市のいなっせで開かれ燃やせるごみとして出されたごみのうち約18%が資源化できるものだったとの調査結果が 報告されました。 上伊那広域連合の調べによりますと、燃やせるごみとして出されたごみのうち正しく出されていたものは約80%、資源化できるものは18%でした。 また燃やせないごみとして出されたごみのうち正しく出されていたものは65%、資源化できるものは27%でした。 これらから上伊那広域連合では資源化できるものが正しく分別されればごみの排出量を削減できるとして啓発活動などにより分別の徹底を図っていくとしています。

-

春感じる洋らん展 25日まで

「洋らんの花を楽しむ会」のらん展が、24日から箕輪町の木下公民館で始まり、ひと足早い春の訪れを感じさせています。 会場には、会員37人が丹精込めたおよそ300鉢の洋らんが並んでいます。 洋らんには2万以上の種類があり、会では定番のカトレアやシンビジウムを中心に、黄色やピンク、赤など、30種類ほどの洋らんを展示しています。 今年は冬の冷え込みが厳しかったことから花が咲くのが遅れ、展示会までに花を咲かせるのに苦労したということです。 洋らんの花を楽しむ会の山内喜好会長は「外ではまだ花を咲かせている植物はほとんどない。会場に来てひと足早い春爛漫を楽しんで欲しい」と話していました。 洋らんの展示会はあすまで、箕輪町の木下公民館で開かれています。

-

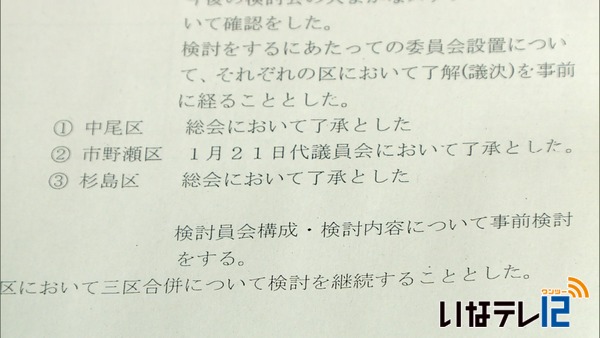

長谷の3地区 合併検討の委員会設置へ

人口減少や役員のなり手がいないなどの課題を抱える、伊那市長谷の中尾、市野瀬、杉島の3つの区を合併する案が検討されています。 23日に開かれた長谷地域協議会で、さらに検討を進めるための委員会を設置することが了承されました。 この日は今年度最後の地域協議会が総合支所で開かれ、長谷の将来の自治組織のあり方について検討を進めてきた第一委員会から報告がありました。 第一委員会では、人口減少や役員のなり手がいないなど喫緊の課題を抱える中尾、市野瀬、杉島の三区について合併すべきではないかとまとめました。 これについて検討を進めることを3つの区に打診したところ、了承を得たということです。 それを受けて地域協議会では委員会を設置し、さらに検討を進めていくことを確認しました。 市野瀬在住で第一委員会委員長の宮下勇さんは「公助・共助・自助がなりたたなければ地域は回っていかない。危機感を持って検討していかなければならない」と話していました。 委員会は3つの地区推薦の委員18人ほどで構成し、合併について検討を進めていくことになっています。

-

南ア食害対策協議会 10周年記念報告会

南アルプス食害対策協議会の発足10周年を記念した活動報告会が24日に伊那市役所で開かれました。 会場には、信州大学や中部森林管理局など、関係機関から60人が出席しました。 信州大学農学部の竹田謙一准教授がこれまでの活動と今後について話しました。 竹田准教授は、これまで調査してきたニホンジカの行動を踏まえ、今後どのように個体数調整を行っていくかを説明しました。 竹田准教授は「シカは周りに木々の少ない広場のような場所で行動することが多い。そういった場所での捕獲が効率的ではないかと思う」と話していました。 南アルプス食害対策協議会は、平成19年9月に野生動物からの高山植物の保護と復元を目的に発足しました。 平成20年度からは、ニホンジカの食害から守るための防護柵の設置を始めました。 南ア食害対策協議会副会長の久保芳文南信森林管理署長は「協議会の活動は日本で初めてといってもいい取り組み。成果も出ているので、活動が全国のモデルになるよう次の10年に向けて取り組みを続けていきたい」と話していました。

-

伊那市消防団定期演奏会に向け合同練習

伊那市消防団音楽隊は、3月3日に共演する中学生と18日に合同練習をしました。 18日は、音楽隊のメンバー39人と中学生合わせておよそ200人が春富中学校に集まりました。 演奏会では、伊那・東部・西箕輪・春富・高遠の5つの中学校の吹奏楽部と共演します。 これまでにそれぞれの団体で練習をしていて、合同での練習は初めてです。 伊那市消防団の北原政一団長は、「息の合った演奏を披露すると同時に、防火・減災を呼び掛ける機会にしたい」と話していました。 演奏会では他に、高校野球の応援に使われている曲やCMのテーマソングなどを音楽隊が演奏することになっていて、「子どもからお年寄りまで楽しめる内容になっているので是非足を運んでほしい」と来場を呼び掛けています。 演奏会は、3月3日土曜日の午後1時から高遠スポーツ公園文化体育館で開かれます。

-

伊那北1.11倍 弥生1.12倍

-

町全体で農業応援を 計画策定

箕輪町は、来年度から5年間の農業政策の指針となる箕輪町農業応援団計画を初めて策定しました。 計画では町全体で農業を支える取り組みの推進が盛り込まれています。 23日は箕輪町役場で定例記者懇談会が開かれ白鳥政徳町長が農業応援団計画について説明しました。 計画は来年度から2022年度までの5年間です。 農家や一般、企業など町全体で農業を支え、農地が農地として使われ続ける環境をつくる事を目的としています。 農家に対しては、生産や販売支援、農地の確保などの施策が記されています。 また、消費者に対しては地産地消の推進の他、企業には農作業支援のマッチングなど、町全体で農業を守る取り組みを行うとしています。 町では計画をホームページで公開しています。

-

森林整備 ドローン活用有効

森林整備に小型無人機ドローンを活用する実証試験を行ってきた伊那市は22日試験結果の報告会を開きました。 来年度から市有林などで実際の作業にとり入れていきたいとしています。 22日は伊那市や信州大学の関係者などが出席し報告会が開かれました。 ドローンによる実証試験は伊那市が信州大学の協力を得て、「森林整備計画の策定と間伐した木材の収穫の確認」、「松くい虫被害木の確認」の2つを行いました。 森林整備計画の策定などを行った加藤正人教授は、ドローンで撮影した画像から木の高さや太さが解析できたと話していました。 間伐前と間伐後の画像を比較する事で、伐採量の確認も誤差無く行えたとしています。 また、森林の奥に立ち入る事無く、林道の設置場所などの計画が立てられる事から作業員の安全にもつながるとしています。 松くい虫被害木の調査については、信州大学の学生が立ち上げた初のベンチャー企業が行いました。 人工衛星の画像と、ドローンで撮影した画像の解析を行い、被害木を色ワケして表示します。 試験を行った竹中悠輝さんは「被害木の場所や本数などさらなる精度の向上が必要だ」と話していました。 報告を受け伊那市は、森林整備について来年度からドローンを導入し、「長野県モデル」として発信していきたいとしています。

-

下草焼く火事相次ぐ

伊那市高遠町荊口と伊那市手良で土手の下草などを焼く火事が23日、相次いで発生しました。 上伊那広域消防本部では空気が乾燥し火災が発生しやすくなっているとして火の取り扱いには注意するよう呼びかけています。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは伊那市高遠町荊口の土手と竹林です。 これによるけが人はいませんでした。 午前11時15分に消防に通報あり火は土手の下草など約1,800平方メートルを焼きました。 出火の原因については警察と消防で調べを進めています。 23日はほかに手良でも下草約2,500平方メートルを焼く火事がありました。 これによるけが人はいませんでした。 出火の原因については土手の下草焼きの火が燃え広がったものとみて調べを進めています。 上伊那広域消防本部では連日の晴天で空気が非常に乾燥していることから火の取り扱いには十分注意し火災予防に努めるよう呼びかけています。

-

劇団「歩」来月3年ぶりに地元で定期公演

箕輪町文化センター付属劇団歩の定期公演が3月10日と11日に行われます。 22日は公演に向けた稽古が伊那市のまつり工房で行われました。 劇団歩が地元で定期公演を行うのは3年ぶりです。 公演では伊那市を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」のメンバーなども出演します。 演目は「いとしいとしのぶーたれ乞食」という作品です。 伊勢神宮への参拝が「おかげまいり」と呼ばれていた時代。 その「おかげまいり」に憧れる老夫婦と参拝に出かける人たちとの出会いにより繰り広げられる人間模様を描いた作品です。 舞台演出の飯島たかしさんは「あらゆるものに執着する人と捨てようとする人の姿を見て何かを感じてもらいたい。」と話していました。 劇団歩の定期公演は3月10日午後7時30分、11日午前11時、午後3時の3回、箕輪町文化センターで行われ入場料は大人2,000円、高校生以下1,000円となっています。

-

伊那市西町区沢町と竜南保交流

伊那市西町沢のいきいきサロン「いづみの会」に地元の竜南保育園の年長園児が参加し、22日、交流しました。 沢地域センターに年長園児26人が訪れ、交流しました。 いづみの会は、沢地区社協が月に1回、地区住民の交流の場として開いています。 園児との交流は今回初めて開かれました。 園児は、けん玉やコマ回しを披露したほか、歌を歌いながら、いづみの会の参加者の肩をたたきました。

-

罠にセンサー 猟友会の負担軽減へ

伊那市は有害鳥獣を駆除するくくり罠に付けるセンサーの実証実験を始めました。 センサーが実用化されれば設置場所を見回りする必要がなくなり、猟友会員の負担軽減につながります。 22日は、センサーの試作機の設置作業が手良地区で行われました。 実証実験は、伊那市と、伊那猟友会手良支部、伊那市有線放送が行いました。 罠についたワイヤーが引っ張られ、センサーのジャックが抜けると通電して電波を発し、インターネット上で確認できるというシステムです。 センサーは低い電力で活用できる長距離無線機で、受信機は、美篶のライスセンターにあります。 無線が届く場所かどうかを確認しながらセンサーを設置していました。 またスマートフォンでセンサーが作動したかを確認していました。 伊那市では有害鳥獣対策として猟友会員を中心に罠による捕獲を行っていますが、設置者は毎日罠を見回る必要があり大きな負担となっています。 22日は7つのセンサーを設置しました。 伊那市では、通信状況や現場での使い勝手などについて調査研究を行い、来年度中には本格運用につなげたいとしています。

-

新築する高遠町総合支所について研究委員会設置へ

老朽化や耐震性に課題があることなどから新築するとの方針が示されている伊那市の高遠町総合支所について、機能や規模、位置などについて広く調査研究を行う委員会が設置されます。 21日は、高遠町総合支所で地域協議会が開かれ、研究委員会の設置が承認されました。 総合支所は建設から50年以上が経過していて、耐震性が不足しています。 保健センターへ機能を移転する案もありましたが、新築する方針が決まっています。 新庁舎の建設に向け、機能や規模、位置などについて広く研究が必要だとして、高遠町地域協議会内に専門組織の庁舎あり方研究委員会を設置することになりました。 委員会は、地域協議会の委員、区長会、50歳未満の地区からの推薦者のほか、市議会議員、有識者など35人ほどで組織します。 委員会は、地域協議会の委員や市議会議員の改選後、設立されます。 1年間調査・研究を行い、市長に報告したあと、庁舎の在り方について協議・調整を行う検討委員会に組織が改編されます。 また、地域協議会で、伸和の丘ローズガーデンやマレットゴルフ場など花の丘公園一帯を都市公園とする案が示されました。 面積は4万4千㎡ほどです。都市公園は市内に伊那公園・春日公園・高遠城址公園など13あり、花の丘が指定されれば14か所目となります。 都市公園化についての条例改正案は、市議会3月定例市議会に提出され、可決されれば4月1日から施行されます。

1111/(火)