-

大工がリフォームをアドバイス 空き家見学ツアー

伊那市への移住を検討している人たちが、地元の大工からリフォームについてアドバイスをもらいながら空き家をめぐるツアーが17日行われました。 ツアーには、東京都や大阪府など都市圏から8組18人が参加し、伊那市内の空き家3件を見学しました。 ツアーには伊那市日影の福澤建築所の大工 福澤雅志さんが同行し、参加者にリフォームのアドバイスをしました。 見学した東春近の空き家は築16年ほどの物件で、壁紙の張り直しなどについて質問が出ていました。 伊那市では今年度、移住を検討している人たちに実際に訪れてもらい伊那での生活をイメージしてもらおうとツアーや体験会を開催しています。 これまでに5回開かれ、のべ26組、57人が参加しました。 そのうち1組が伊那市に移住したということです。 伊那市では、来年度も移住希望者向けのイベントを行い、誘致を図っていきたいとしています。

-

南箕輪村 地元産のアカマツを使って親子がおもちゃ作り

地元産のアカマツを使っておもちゃを作るイベントが南箕輪村の大芝高原内で17日に開かれ訪れた親子が完成した車のおもちゃでゲームを楽しみました。 南箕輪村の地域おこし協力隊員の源平靖佳さんが初めて開いたイベントで、村内の親子4組9人が参加しました。 子ども達は、おもちゃ用に加工された木の部品を接着剤で組み合わせ好きな形の車を作りました。 大芝高原などを中心に村に多くあるアカマツに触れてもらい、村の資源を活かそうと初めて企画したものです。 アカマツは空気を蓄える機能が高く保温性がある事から床材として利用されるほか、柔らかすぎず固すぎない強度と肌触りが家具にも向いているという事です。 源平さんは協力隊員として観光分野を担当しています。大芝高原への誘客が主な活動で「地元の人にも魅力を知ってもらいたい」と話していました。 全員が車のおもちゃを完成させると、手作りのコートの上を走らせて点数を競うゲームを楽しんでいました。

-

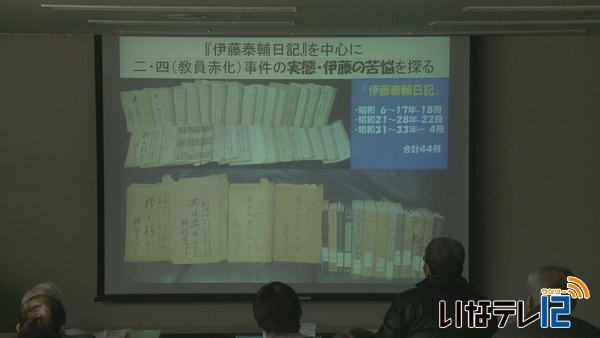

「二・四事件」 伊藤校長の日記初公開

戦時中の昭和8年国内世論の統一を目的として、長野県内で反政府的な意見を持つ教員などが多数弾圧された「二・四事件、教員赤化事件」について学ぶ講座で、新たな資料として当時の伊那尋常高等小学校校長の伊藤泰輔さんの日記が初めて公開されました。 17日は伊那市のいなっせで「二・四事件と関係者の生き様に学ぶ」をテーマに講座が開かれ講師は上伊那郷土研究会の矢澤静二さんが務めました。 矢澤さんは、新たな資料として今回遺族から公開の許可を得た伊那尋常高等小学校の伊藤校長の日記を紹介しました。 日記の中には事件当時の学校の様子が記されています。 二・四事件は教員赤化事件ともいわれ1933年(昭和8年)2月4日から半年あまりの間に起こった弾圧事件です。 反戦運動などに関わった教職員や農民、労働者、学生などが一斉に検挙・起訴されました。 検挙されたのは県全体ではおよそ600人で、そのうち2割にあたる140人が教員で、上伊那でも多くの教職員が検挙されました。 治安維持法により国の政策に反対できなくなり、その事が満蒙開拓青少年義勇軍へ長野県から多くの子ども達を送り出した結果につながっていると紹介しました。

-

チェルノブイリとフクシマつなぐ講演会

チェルノブイリ原発事故にかかわる2人のウクライナ女性を招いた講演会が、15日南箕輪村で開かれました。 原発事故を体験したボウクンさんと被災者の支援を続けるドンチェヴァさん。 ボウクンさんは、1986年に起きた事故当時の様子を振り返りながら現在の心境を語りました。 「福島第1原発近くの子どもを持つお母さんの不安は、よくわかる」 ドンチェヴァさんは、慈善基金団体の理事で被災者の支援活動をしています。 日本から送られている粉ミルクやクリスマスカードに感謝しながら、フクシマの復興に関しては、「地元住民のイニシアチブをサポートすることが必要だ」とアドバイスしていました。 この講演会は、ウクライナを27年にわたり支援しているチェルノブイリ救援中部が福島や長野、愛知で開催しました。 原富男理事長は「チャルノブイリから今学ばなくてはいけない」と話しています。 参加者から「フクシマ」を訪れた感想を問われるとドンチェヴァさんは、「汚染土が地上に置かれっぱなしになっている状況は理解できない」と答えていました。 3月11日、福島第1原発事故から丸7年を迎えます。

-

園児が地域の人たちを招き感謝祭

園児が日ごろお世話になっている地域の人たちに歌などを披露する感謝祭が16日、伊那市の上の原保育園で開かれました。 感謝祭には地域住民でつくる上の原保育園を育てる会のメンバーと民生委員10人が招かれました。 園児らは現在開催中の平昌オリンピックにちなんで作った国旗を振りながら歌を披露していました。 上の原保育園を育てる会では園で行う餅つきやカレーパーティーなどの行事や畑づくりを手伝い交流を深めています。 16日は感謝の気持ちをこめて園児が手づくりしたカレンダーをプレゼントしていました。 ほかには相撲大会が開かれ力のこもった取り組みを披露していました。 育てる会のメンバーは「みんなと過ごす時間は楽しかったです。もうすぐ卒園する年長さんは立派な小学生になってください。」 と話し園児のもてなしを喜んでいました。

-

小黒川スマートIC 機器トラブルで一時閉鎖

16日午前7時35分からおよそ1時間、小黒川スマートICが機器の故障により閉鎖となりました。 中央自動車道を管理するネクスコ中日本によりますと午前7時35分頃から午前8時55分まで上下線とも閉鎖になりました。 原因は遠隔操作用の機器のトラブルだという事です。 閉鎖からおよそ1時間後の午前8時55分に復旧し、閉鎖は解除されました。

-

天竜川水系で渓流釣り解禁

天竜川水系で16日から渓流釣りが解禁となりました。 天竜川本流では解禁初日から50センチの大物が釣れていました。 宮田村の天竜川本流では一般の釣人のほか天竜川漁業協同組合の関係者が川の状況や釣れ具合を確かめていました。 漁協理事の伊藤伸一さんは体長50センチほどのイワナとニジマスを釣り上げました。 伊藤さんは魚に出会うまでのプロセスが楽しみだということで釣った魚は川に帰します。 解禁初日の16日はこの日を待ちわびた愛好家が釣りを楽しんでいました。 漁協では今日の解禁を前に上伊那の主な渓流に7200匹、600キロ分のあまごを放流してきたということで「これから徐々に暖かくなり水量が増えてくると魚が動き出し釣果が期待できる」と話していました。 渓流釣りができるのは9月30日までで遊漁料は年間券6600円、1日券1100円、中学生券300円で小学生以下は無料となっています。

-

いなっせで確定申告受付スタート

16日から全国一斉に平成29年分の確定申告の受付が始まりました。 伊那税務署が管轄する辰野町から中川村の住民が対象となる申告会場は、伊那市のいなっせに開設されています。 午前9時から申告が始まり9時半には100人ほどが訪れたという事で多くの人が順番を待っていました。 確定申告は、自営業者や給料が2千万円を超えるサラリーマンなどが対象となります。 会場では、伊那税務署の職員が申告書の作成などをサポートしていました。 申告会場のいなっせは連日込み合うため、伊那税務署では国税庁のHPを使った申告書の作成を呼びかけています。 平成29年分の所得税と贈与税の確定申告は来月15日までで、いなっせでの受付は土日を除く午前9時から午後4時までとなっています。

-

あるしん・三井住友海上 地方創生包括協定

アルプス中央信用金庫と三井住友海上火災保険は、地方創生に関する包括協定を16日結びました。 協定では、中小企業の経営力向上、災害時や海外進出などのリスク回避の支援をしていくとしています。 16日は伊那市のアルプス中央信用金庫本店で協定の締結式が行われました。 式ではアルプス中央信用金庫の大澤一郎理事長と、三井住友海上火災保険の青井康文常務執行役員が協定書を取り交わしました。 あるしんの大澤理事長は「三井住友海上のノウハウを活かし地域社会の発展に貢献したい。」と話していました。 また、三井住友海上の青井常務執行役員は「災害、環境、労務などあらゆるリスクを回避し、安全安心の経営環境を提供していきたい。」と話していました。 三井住友海上では去年から全国の信用金庫と同様の協定を結んでいて、あるしんとは6番目です。

-

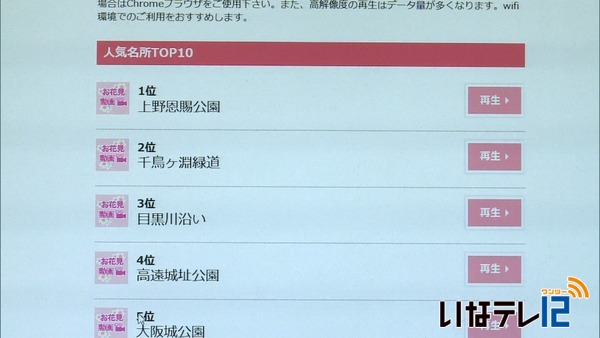

高遠城址の桜 全国桜名所で4位

民間の気象情報会社ウェザーニューズがまとめた国内の桜人気名所トップ10で、伊那市の高遠城址公園の桜が4位に入りました。 ウェザーニューズは、運営するウェブサイト「さくらCh.」に掲載している全国700か所の桜の名所の情報の中で、過去に最もアクセス数が多かったトップ10を発表しました。 1位は東京都の上野恩賜公園、2位は東京都の千鳥ヶ淵緑道、3位は東京都の目黒川沿いで、4位が伊那市高遠町の高遠城址公園となっています。 この発表を受けて伊那市では、「4位は全国の注目が高いことの表れです。残雪のアルプスと天下第一の桜、それに高遠そばなどを楽しんで頂ければと思います。全国から高遠に来て欲しいと願います」とコメントしています。

-

中尾歌舞伎活動再開 4月に公演

去年2月から活動を休止していた、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会は、15日、記者会見を開き、4月に定期公演を行い、活動を再開させたいとの考えを明らかにしました。 西村篝代表らが記者会見を開き、活動を再開することを発表しました。 4月29日の公演では、中尾歌舞伎の得意とする演目「御所桜堀川夜討弁慶上使の段」を上演します。 夫婦や親子の情愛を描いた作品です。 また初の試みとして、前座で、長谷小学校の児童による孝行猿の演劇も上演されます。 中尾歌舞伎保存会は、昭和61年に地域の若者が復活させ、30年間活動してきました。 伊那市の無形民俗文化財にも指定されています。 しかし去年2月に、会員数の減少や後継者不足などにより保存会の継続が困難だとして、当面の間、活動を休止すると発表しました。 活動の再開を望む声が多くあったということで、活動を再開することを決めました。 これまでは、年2回の定期公演を行ってきましたが、体制が整うまでは、春のみの年1回の公演とし、保存会組織は、中尾や長谷地区ではなく、伊那市全域の広い範囲で構成していくとしています。 また、今後は、役者部門と支援・バックアップ部門を切り離した組織体制を構築していきたいとしています。

-

野底で倒木 周辺一時停電

15日午前10時頃、伊那市野底で、強風の影響とみられる倒木がありました。 これにより、市道野底手良線が一時通行止めとなったほか、およそ80世帯が一時停電となりました。 倒木があったのは、伊那市の野底手良線で、復旧のため、道路が一時通行止めとなりました。 斜面からの倒木で、中部電力などが復旧作業に当たっていました。 倒木の原因は、強風によるものではないかということです。 中部電力によると、倒木で電線が損傷したため、野底と福島の一部80戸が午前10時から停電しましたが午前11時50分ごろ全戸が復旧しました。 市道は午後0時20分ごろ、通行止めが解除されました。

-

年金支給日に合わせ詐欺防止啓発

偶数月15日の年金支給日に合わせて、特殊詐欺被害の未然防止を図ろうと、高齢者を対象にした啓発活動が行われました。 伊那市山寺の八十二銀行伊那北支店前で啓発活動が行われました。 伊那警察署や、長野県、防犯ボランティアなどがチラシなどを配りました。 最近ではサイトの利用料などと言って電子マネーで支払うように要求してくる特殊詐欺も多く、ミニタオルを配って注意を呼び掛けていました。 長野県内では、去年1年間で219件、2億6,900万円ほど、伊那署管内では、11件、841万5,000円ほどの特殊詐欺被害が出ています。 2月に入り、管内では、オレオレ詐欺の電話が多数かかってきているほか、架空請求詐欺のハガキも届いているということで、伊那署では、被害にあわないよう注意を呼び掛けています。

-

公立高校前期選抜 県内4,229人に春

県内の公立高校前期選抜試験の合格発表がき15日に行われ合格した4,229人の受験生に一足早く春が訪れました。 前期選抜試験は、7日に実施されました。 上伊那の公立高校では594人が受験し404人が合格しています。 後期選抜試験は3月7日に行われ、合格発表は16日の予定です。

-

まっくんのオフィシャルファンブック完成

南箕輪村のイメージキャラクター「まっくん」のプロフィールやポーズが掲載されている、初めてのオフィシャルファンブックが完成しました。 こちらが今回完成した、まっくんのオフィシャルファンブックです。 村のイメージキャラクターまっくんのプロフィールのほか、今回新しく応募で集まったポーズが掲載されています。 新しいポーズは、去年8月26日から10月10日までに募集し、県内外から37作品の応募がありました。 そのうちの24作品が、今回新たなポーズとして採用されました。 これらは、ソーシャルネットワーキングサービスLINEのスタンプとして、18日から配信が始まります。 地域づくり推進課では「今後、イベントとコラボレーションして、まっくんを1つの村のブランドとしてPRに活用していきたい。」と話していました。 まっくんのオフィシャルファンブックは、1,000冊限定で作られ、18日に村民センターで開かれる村の日のイベントで受け取ることができます。

-

伊那地域の気温11.6度 3月下旬並み

15日の伊那地域の最高気温は11.6度で、3月下旬並みの暖かさとなりました。 箕輪町の福与城跡では、春を告げる花、福寿草が咲き始めています。

-

箕輪町 平成30年度当初予算案92億9,600万円

箕輪町は、総額92億9,600万円の平成30年度一般会計当初予算案を、15日に発表しました。 『人と産業が切り拓く地域創生型予算』と位置づけ、今年度の当初予算と比べて7,600万円、率にして0.8%の増額となっています。 主な新規事業は、災害時に防災本部となる役場庁舎に無線LANを整備する事業に650万円。 これからの町を担う若者・女性に焦点をあて、アクションプランに沿って事業を推進する「若者・女性活躍推進事業」に682万円。 障がい者地域活動支援センターサテライト「みのあ~る」開所に283万円。 産業支援センターみのわを拠点とした産業支援事業に561万。 「農ある暮らし」を町の魅力として発信する農業応援団事業に840万円などとなっています。 ほかに、木下保育園建設に向けた用地取得などに7,560万円などとなっています。 箕輪町では、新たに「若者・女性活躍推進係」を企画振興課に設置します。 箕輪町の平成30年度一般会計当初予算案は、3月議会に提出されます。

-

桜開花予想 高遠城址公園 開花4月8日、満開14日

民間の気象情報会社・ウェザーニューズは、今年2回目の桜の開花予想を15日発表しました。 高遠城址公園の開花は4月8日、満開は14日となっています。 ウェザーニューズの予想によりますと、伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花は4月8日、満開は14日となっています。 3月中旬まで寒気が入り込み寒い日が続くとみられる事から、桜のつぼみの成長がゆっくりしたペースとなり、先月発表した1回目の予想より、開花・満開とも2日遅くなっています。 第3回開花予想は27日の予定です。

-

市長選 市議選 立候補予定者

任期満了に伴う4月15日告示22日投開票の伊那市長選と市議選は15日で告示2か月前となります。 これまでに市長選、市議選に出馬を表明または出馬の意向を固めた立候補予定者を紹介します。 市長選には現職と新人の2人が立候補を表明しています。《表明順》 西箕輪の白鳥孝さん、62歳。無所属現職の2期目です。 坂下の八木択真さん、39歳。無所属新人。飲食店経営です。

-

伊那市の塩見小屋をめぐる答弁 「虚偽」かどうかは今後追及せず

南アルプスにある伊那市の山小屋、塩見小屋の元管理人が契約解除の無効などを訴えている問題で伊那市議会は14日に議員懇談会を開き一昨年12月の市長答弁が「虚偽答弁」かどうかは議会としてこれ以上追及できないとして今後の裁判の推移を見守るとの結論に至りました。 14日、市役所で議員懇談会が非公開で開かれました。 この中で平成28年12月定例会の市長答弁について協議が行われました。 問題となっている答弁は「塩見小屋の建て替え前に管理人を追い出す相談を市の顧問弁護士にしたか」との質問に対し、白鳥孝市長が「あるはずがない」と答えたものです。 これについて市議会はこの日の懇談会で「この答弁が虚偽であるかははっきりせず、これ以上追及したところで明確なものは得られない」として今後の裁判の推移を見守るとしました。 また、このような問題が起こるのは伊那市長が伊那市観光㈱の社長や伊那市観光協会の会長を兼務している体制に起因するとして、このような体制を解消すべきとの申し入れを、近く白鳥市長に行うという事です。

-

南箕輪村子育てサポーター養成講座 新たに14人が協力会員に

保育園への送迎を行なったり一時的に子どもを預かるなどして子育てを支援する、南箕輪村の子育てサポーターの今年度の養成講座が14日に終了し新たに14人が協力会員になりました。 こども館で閉講式が行われ受講者に修了証が手渡されました。 今年度の養成講座では新たに14人が受講し、これまで活動していた6人を含め合わせて20人が子育てサポーターとなりました。 村では保育園の送迎や一時的な預かりなど子育ての支援を求めている保護者と、その支援を有料で行うサポーターがそれぞれ依頼会員と協力会員になり、地域で子育ての助け合いを行うファミリーサポートセンター事業を行っています。 子どもの一時預かりは、これまで子育てサポーターの自宅で行うのが原則でしたが、村では、来年度から子育て支援センターやこども館など公共施設でも一時預かりができるよう調整を進めているという事です。

-

山本祐司さん作品展

箕輪町富田の山本祐司さんによる現代美術展が14日から箕輪町文化センターではじまりました。 会場には、使われなくなった釘やカギなどの廃材を活用して仕上げた作品11点が展示されています。 山本さんは「廃材は見方を変えれば美しいものに見えます。そんな所を感じとってもらえればうれしいです。」と来場を呼び掛けていました。 作品展は19日まで箕輪町文化センターで開かれています。

-

みはらしいちごを使ったスパークリングワイン完成

伊那市西箕輪のみはらしいちご園のいちごを100%使ったスパークリングワインが完成しました。 みはらしいちご園のいちごを使ったスパークリングワインの価格は税込み3240円です。 14日は、南箕輪村の酒のなかきやで、新商品の発表が行われました。 伊那市横山でりんごを使った発泡酒などを製造しているカモシカシードル醸造所で作り限定34本のスパークリングワインが完成しました。 最盛期の1月に採ったいちご紅ほっぺが使われています。 アルコール度数は3%で、いちごの香りと酸味がたのしめる甘口のスパークリングワインに仕上がったということです。 14日は、関係者や信州大学農学部の学生らが完成したスパークリングワインを試飲しました。 みはらしいちごを使ったスパークリングワインの予約分はすべて完売したということで、今後は夏頃に販売を予定しています。

-

インフル 依然として警報レベル

上伊那の1医療機関当たりのインフルエンザ患者数は39.13人で、依然として警報レベルの30人を上回っています。 県の発表によりますと、上伊那の2月5日から2月11日までのインフルエンザ患者数は1医療機関あたり39.13人でした。 14日現在、伊那市・箕輪町・南箕輪村の小中学校で学級閉鎖はありません。 伊那保健福祉事務所によりますと、A型・B型ともに流行が続いているということで、引き続き手洗いやうがい、不要な外出を避けるなど感染拡大に注意するよう呼び掛けています。

-

南箕輪村 新技術・新製品開発に補助金

南箕輪村は、村内の中小企業を対象に、新技術・新製品の開発事業の補助金制度を、来年度から始めます。 13日に役場で南箕輪村議会全員協議会が開かれ、村から補助金について説明がありました。 対象となるのは、村内に事業所があり、1年以上事業を営む中小企業などです。 対象事業は、申請した年度内に事業が完了できるもので、国や県の補助金交付を受けていないものです。 補助金額は対象経費の2分の1以内で、50万円が上限です。 申請の期限は5月末までで、その後審査会で選定し、決定します。 村では、新分野への進出や新事業への展開を促し、競争力の強化と次世代を担う新産業の創出を高めたいとしています

-

高遠高校 地域体験型学習の活動発表会

伊那市高遠町の高遠高校で行われている、地域体験型学習の活動発表会が8日に行われました。 高遠高校では、学校を核に教育機関や行政機関、文化施設などと連携して実習を行う「高遠学園構想」の取り組みを進めています。 この日は、その取り組みを知ってもらおうと学校評議員などを招き、初めて学習活動発表会を開きました。 情報ビジネスコースの生徒は、去年の秋に行われた高遠城址公園紅葉祭りのアンケート調査の結果を発表しました。 祭り期間中に訪れた197人を対象に、訪れたきっかけや高遠の印象などを聞いたということです。 生徒は「観光パンフレットを配ったり周辺の情報提供をすることが、また訪れてもらえるきっかけに繋がると思う。」と話していました。 高遠高校では、高遠学園構想の取り組みを市内全域に広げていきたいとしています。

-

新人の八木氏 市長選へ政策発表

任期満了に伴う伊那市長選に立候補を表明した新人の八木択真さんは小中学校の給食費無償化や女性副市長登用などの政策を12日発表しました。 政策発表で八木さんは「現状の問題点は現役世代、子育て世代に選ばれる伊那市になっていないというところだと考えている。まず現役世代、子育て世代の支援に全力を投入する。」と話しました。 八木さんは子育て支援として小中学校の給食費無償化のほか住民判断による保育園の存廃を掲げています。 また地元産業振興策として、企業誘致の補助は本社移転のみに限定し地元産業の振興重視に転換するとしています。 他に住み慣れた地域で老いることができる仕組みづくりを検討し買い物難民対策はドローンより「人から人」であるべきとしています。 行政改革として市長の給与半減、退職金のカット、女性副市長登用を挙げています。 また3市町村の合併を後悔させないとして、高遠町、長谷で移動市長室を定期的に設けるほか総合支所を地域活性拠点として整備するとしています。 八木さんはこれら政策について今後、市民との意見交換会などを通してさらに充実させていくとしています。

-

運転席無人で走行 自動運転サービス実証実験

伊那市長谷で行われている「自動運転サービス実証実験」の一環で、運転席に人が座らずにバスを運行させる実験が13日に行われました。 自動運転のバスが実験開始位置に着くと、運転席に座っていた男性が移動し、運転席が無人の状態でバスが動き出しました。 実験は美和診療所近くの公道およそ300メートルで行われました。 国土交通省が全国13か所で行っていて、唯一クランクのあるコースとなりましたが、バスはスムーズにハンドルをきって通過していきました。 コースには磁気マーカが埋め込まれていて、バスは磁気とGPSの位置情報に沿って進み、美和診療所前のバス停で停車しました。 この日は同じコースを8回走り、すべて問題なく運行しました。 国土交通省飯田国道事務所計画課の岡本由仁課長は「思っていた以上に(運転席が無人の状態で)実験がスムーズに出来たと思う。実験を通じて自動運転技術を広く知ってもらい、信頼性や安心感を持ってもらえれば実用化につながっていくと思う」と話していました。

-

「もりもり上伊那 山の感謝祭」 林業功労者を表彰

森林の恵みを次世代に引き継ぐ「もりもり上伊那 山の感謝祭」が1日、伊那市のいなっせで開かれ、林業に功績のあった個人や団体が表彰されました。 林業関係功労者表彰には、4人と2団体が選ばれ、このうち伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、2人が表彰されました。 伊那市長谷溝口の高見勝人さんは、県森林組合連合会職員として地域林業の推進に寄与しました。 南箕輪村大泉の唐澤謹男さんは、鳥獣保護員として、狩猟者の指導や鳥獣保護の啓発活動に携わりました。 受賞者を代表して高見さんは「今後もそれぞれの立場から地域林業が発展するよう尽力していきたい。」と話していました。 上伊那地域振興局の堀田文雄局長は、「林業を次世代へ引き継ぐためには、森林を商業や観光と繋げて経済循環を大切にしていく必要がある。」と話していました。 「もりもり上伊那 山の感謝祭」は、豊かな森林を次の世代に引き継いでいこうと上伊那地域振興局などが毎年開いているもので、会場にはおよそ100人が訪れました。

-

一般社団法人伊那法人会 初の賀詞交歓会

上伊那の製造業やサービス業などでつくる一般社団法人伊那法人会の、初めての賀詞交歓会が5日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 伊那法人会は、税に関する研修や要望活動、社会貢献事業を行う団体で、上伊那の企業1,750社が会員となっています。 会員同士交流を深めようと、今年初めて賀詞交歓会を開きました。 藤澤秀敬会長は「日本経済全体が良くなるには地方の中小企業の回復が必要だ。異なる業種、職種から集まるノウハウや知恵を役立てていきたい。」と挨拶しました。

1111/(火)