-

「富玉会」が箕輪町富田で玉ねぎの苗植え

箕輪町富田で玉ねぎを栽培している「富玉会」は、地域の子ども達と一緒に玉ねぎの苗植えを22日に行いました。 会長の向山勝一さんが子ども達に玉ねぎの苗の植え方を指導しました。 富玉会は休耕田で玉ねぎを育てる事で遊休荒廃農地の解消に取り組んでいる住民有志のグループです。 会の活動は今年で7年目で、毎年地元の子ども達と苗植えと収穫を行っています。 玉ねぎは来年6月末に収穫しカレーを作って味わう予定です。

-

VC長野トライデンツ シーズン開幕前に決意表明会

南箕輪村を拠点に活動しているバレーボールチーム、VC長野トライデンツは、チャレンジリーグⅠ昇格決定後初めて迎えるシーズン開幕を前に21日、伊那市内で決意表明会を開きました。 VC長野トライデンツの笹川星哉監督や選手らが決意を発表しました。 選手らは「リーグ戦で良い成績を残せるよう練習から覚悟を決めて臨みたい」「地域の皆さんの期待に答えられるような試合をしたい」と目標や抱負を話しました。 会場には県バレーボール協会の関係者やスポンサーなど約60人が駆け付け選手らにエールを送っていました。 南箕輪村を拠点に活動するVC長野トライデンツは2008年に発足しました。今年2月にチャレンジリーグⅡで初優勝し、国内リーグ2部にあたるチャレンジリーグⅠへの昇格を決めました。 チャレンジリーグⅠは来月5日に開幕し、VC長野は初日、茨城県の霞ケ浦文化体育館で「つくばユナイテッドSun GAIA」と対戦します。 2017年1月14日・15日には初めて伊那市民体育館でのホームゲームも予定されています。

-

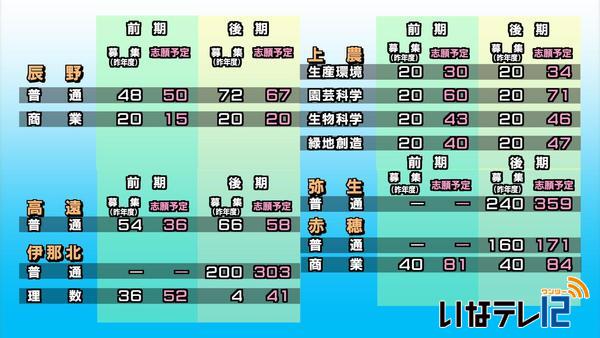

高校入試志願者数 第一回予定調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入試志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、21日に発表しました。 伊那弥生ヶ丘は、去年の募集人員240人を119人上回る359人が志願を予定しています。 来年度の各校の募集人員は今月26日に公表される予定です。 第2回予定数調査は、来年1月上旬に公表されます。

-

シニア大学講座 「終活のすすめ」

人生の終わりに向け、自分の人生を総括する「終活」について考える講座が21日、伊那市の創造館で開かれました。 「終活のすすめ」をテーマとしたこの講座は、シニア大学の授業の一環で開かれたもので、学生およそ90人が参加しました。 伊那市で葬儀場を経営する(有)フジサワ造花の唐木陽平営業部長が講演しました。 「終活」とは、人生の終わりに向けて自分自身で葬儀などの準備をしたりすること、またこれまでの人生を振り返り、余生をより良いものにしようというもので、2009年に週刊誌に掲載されて広がった造語です。 唐木さんは「自分の人生で1番楽しかったこと・悲しかったことなどを思い出してください」と話し、参加者が発表していました。 唐木さんは「これまでの人生を振り返ることが終活のきっかけになります。家族や友人と人生について振り返ってみてください」と呼びかけていました。 ある参加者は「まだピンと来ないが、いろんなことを振り返り取り組む必要性を感じた」と話していました。

-

23日に春富中吹奏楽部ラストコンサート

伊那市の春富中学校吹奏楽部のラストコンサートが23日に伊那文化会館大ホールで開かれます。 コンサートを間近に控え部員らは熱のこもった練習を行っています。 ラストコンサートは3年生にとっては最後のステージで3年間の集大成となります。 当日はマーチングを取り入れたものやポップスなど16曲を披露します。 吹奏楽部は57人で活動していて今月開かれたマーチングコンテスト東海大会で優秀賞を受賞しています。 吹奏楽部の金子正洋顧問は「活動を締めくくる3年生、引き継ぐ1・2年生とともに精一杯の準備を進めてきたので楽しんでもらいたい。」と話していました。 酒井憂亜部長は「去年に引き続き今年はさらにレベルアップした楽しめる、感動できるステージを用意しました。みなさんの心に響く演奏をしたいです。」と話していました。 春富中学校吹奏楽部のラストコンサートは23日日曜日午後1時半から伊那文化会館大ホールで開かれます。

-

伊那愛石会 水石展 22日・23日に開催

天竜川水系で集めた石を展示する伊那愛石会の水石展が22日、23日の2日間伊那市の坂下公会堂で開かれます。 会場には会員18人の作品34点が並べられています。 伊那愛石会は天竜川水系で集めた石を毎年展示していて今回で56回目となります。 会員による審査の結果 伊那ケーブルテレビジョン賞には飯島尚美さんの水溜石が選ばれました。 伊那愛石会の水石展は22日と23日の2日間伊那市の坂下公会堂で開かれます。

-

青パパイヤが縁の交流11年目に

伊那市で22日太鼓や島唄のコンサートを開く沖縄県南大東島の訪問団が21日伊那市に到着しました。 青パパイヤが縁で始まった南大東島と伊那市の交流は11年目に入りました。 20日、島を出発した訪問団は21日午後4時 伊那市に到着しました。 訪れたのは大東太鼓碧会のメンバーと島唄のグループ、ボロジノ娘など23人です。 訪問団が初めて伊那市でコンサートを開いたのは平成17年でこれまでに4回開かれています。 中には11年ぶりという人もいて当時は小中学生だったメンバーが大人になって再び伊那を訪れました。 南大東島と伊那の交流は青パパイヤの縁で始まりました。 南大東島出身で伊那で働いていた平安山正治さんが島に戻り育てた青パパイヤを伊那で販売するようになったことがきっかけでした。 その後両地域はコンサートのほか小学生同士の交流を行い親交を温めてきました。 青パパイヤを販売している産直市場グリーンファームの会長の小林史麿さんがコンサートの実行委員長を務めます 訪問団の川満廣司さんをはじめボロジノ娘や内里美香さんらは早速22日のステージに向け立ち位置などを確認していました。 大東太鼓と島唄コンサートは22日いなっせで開かれる予定でコンサート実行委員会によりますとチケットはすでに完売しているということです。 伊那ケーブルテレビではコンサートの模様を来年1月に放送します。

-

秋の味覚 マツタケ味わう

マツタケ料理を提供している伊那市高遠町の竹松旅館では、地元産のマツタケが大量に入荷し、 訪れた人たちが秋の味覚を楽しんでいます。 マツタケの寿司に、刺し身、土瓶蒸しにご飯。 竹松旅館では、マツタケづくしのコースを提供しています。 今年は、9月の中旬頃からマツタケが出始めたということですが、数が揃わず苦労しました。 今月に入り高遠や長谷で採れた質の良いマツタケが入荷しはじめ、コース料理の提供がはじまっています。 20日の昼は、会食で部屋がふさがるほどの賑わいで、マツタケづくしの料理を味わっていました。 さしみからすき焼き、天ぷらなどとマツタケ三昧の料理が味わえるということで地元をはじめ県内外からも予約が入っています。 昼は3500円、夜は、6000円からコース料理を味わえるということです 竹松旅館では、11月のはじめ頃まで、マツタケ料理を提供するということです。

-

伊那弥生ヶ丘高校 秋晴れの下強歩大会

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校の伝統行事、強歩大会が20日学校を発着に行われました。 午前9時20分に男子が、午前9時30分に女子がスタートしました。 伊那弥生ヶ丘高校の強歩大会は、学校の伝統行事として昭和44年に始まり、今年で47回目です。 学校のグラウンドをスタートし、西箕輪や小沢を通るコースで、男子は30.1キロ、女子は22.7キロを走りました。

-

箕輪町地域包括ケアシステム推進協議会「協議体」設置へ

箕輪町地域包括ケアシステム推進協議会が18日箕輪町役場で開かれ、来年4月から町主体で行う介護予防などの取り組みを進める「協議体」を地区ごとに設置する方針が示されました。 地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らせるよう、医療・介護・介護予防・生活支援・住まいに関する支援を包括的に行うシステムの構築を推進するものです。 会議で示された最終案によりますと、これまで国が主体となって行ってきた通所型・訪問型の介護予防・日常生活支援サービスは、来年4月から町主体のサービスに移行します。 これに伴い、町では、課題や必要な取り組みをどのように地域で展開していくか組織づくりや役割分担などを検討する「協議体」をすべての区に設置することを目標としています。 協議体は地区社協やセーフコミュニティ―などの団体で組織し、ごみ出しや買い物といった住民主体型の事業を担います。 箕輪町では富田区と中原区をモデル地区に指定し勉強会やアンケート調査を実施してきました。 また、区ごとに地域ケア会議を実施したり生活・介護支援サポーターの養成を行うなど、事業移行に向けた取り組みを進めています。 次回の会議は年明けに開かれる予定で、各区や団体の事業に向けた取り組みの進捗状況が報告される予定です。

-

家畜伝染病の発生に備えて 防疫演習

鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病の発生に備えた防疫演習が20日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。 演習は、渡り鳥の時期が本格的に始まる前に、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病が発生した場合に備えようと上伊那地方事務所などが行ったものです。 今回初めて、上伊那と諏訪の地方事務所が合同で行い、この日は市町村関係者などおよそ80人が参加しました。 演習では、防疫服の着脱訓練が行われました。 防疫服を2枚着用し、ウイルスの感染を防ぐためガムテープで足元や袖を留めます。 防疫服の着脱訓練は、上伊那で行うのは3年ぶりです。 参加者はお互いに服装を確認しながら着用していました。 上伊那では今年2月1日現在、卵を産むための鶏を中心に95戸でおよそ20万羽が飼育されています。 万が一鳥インフルエンザが発生した場合、確認から24時間以内に殺処分を、72時間以内に埋めることが求められています。 上伊那地方事務所では「ウイルスの感染が確認された場合、とにかく初動対応が重要になる。万が一の時に迅速に対応できるよう備えていかなければならない」と話していました。

-

イナリサーチ共同研究成果 ネイチャー掲載

医薬品の開発支援などを行っている伊那市西箕輪の㈱イナリサーチは、信州大学などの共同研究チームに参加し、ⅰPS細胞を用いたサルの心筋梗塞治療を成功させました。 この成果は、ロンドン時間の10月10日に、イギリスの科学雑誌「ネイチャー」に掲載されました。 電子版ネイチャーには、研究の中心となった信州大学の柴祐司准教授の他、イナリサーチの従業員の名前も共著として記されています。 信州大学などのチームが成功させたのは、免疫拒絶反応が起きにくい特殊なサルの細胞から作ったⅰPS細胞を心筋細胞に変化させ、心筋梗塞を起こしたサルに移植するというもので、これによりサルの心臓機能の回復が確認されました。 イナリサーチは、この研究で必要な免疫拒絶反応が起きにくい特殊なサルのほか、専用の試験施設や機器、豊富な経験を持つ技術者を研究チームに提供しました。 研究に用いられたサルは、信州大学だけでなく京都大学や理化学研究所でもその有用性が評価されていて、今後様々な再生医療の研究で需要が見込まれています。 今回の研究成果は、心筋梗塞で後遺症を抱える患者にとって画期的な治療法で、数年後にも実用化される可能性があるということです。

-

南箕輪村 VC長野とスポンサー契約

南箕輪村は、村を拠点に活動するバレーボールチーム「VC長野トライデンツ」とスポンサー契約を結びました。 契約は7月から来年3月まで、契約金は162万円です。 19日は、来月の開幕を前に笹川星哉監督と選手3人が役場を訪れ、スポンサー名の入った今シーズンのユニホームのお披露目がしました。 南箕輪村のロゴは、左の袖の部分に縦5センチ、横14センチの大きさで入っています。 VC長野は、村を拠点に活動するバレーボールのクラブチームで発足9年目です。 今シーズンは、国内リーグ2部にあたるVチャレンジリーグ・Ⅰに参戦します。 村では、VC長野の活躍が村の元気の発信につながるとして、できる限りのバックアップをしたいと、今回スポンサー契約を締結しました。 19日は、今シーズンから加入するイスラエル代表のアレキサンダー・オソキン選手も同席しました。 オソキン選手はチーム初となる外国人選手で、初めてのプロ契約選手です。 イスラエル国内チームからVC長野に移籍しました。 身長は2メートル5センチで、最高到達点は3メートル50センチです。 2012年からは代表チームのキャプテンを務めています。 今シーズンに向けての抱負について、「全て試合で勝てるよう全力を出して戦いたい」と話していました。 笹川監督はオソキン選手について「高さとパワーを兼ね備えた選手でVリーグトップクラスで通用する。 試合ばかりでなく練習でもプロとして他の選手の見本になっている」と話していました。 VチャレンジリーグⅠは、11月5日に開幕します。

-

南箕輪村ちょこっと農業塾 都心で初開催

南箕輪村が国の地方創生事業を活用し、都会に住む人を対象に農業の担い手を掘り起こす「ちょこっと農業塾」が、18日、東京都内で開かれました。 会場には、定員の30人を上回る51人が集まりました。 ちょこっと農業塾は、食と農業に興味のある人や都会と田舎の2拠点居住を考えている人などを対象にしたビギナー向けの農業講座で、国の補助金を活用して初めて開かれたものです。 東京と名古屋で5回の講座と、南箕輪村で2回の体験ツアーをそれぞれ開きます。 18日は、農事組合法人まっくんファーム代表理事組合長の堀美津男さん、上伊那農業高校環境班、役場で働きながら米作りを行っている山﨑一さんの3組が、それぞれの立場から農業について発表しました。 堀さんは、「南箕輪村の環境は米作りに適している」と話しました。 上農高校環境班の4人は、有機肥料と化学肥料で育てた米の違いなど、研究成果を発表しました。 山﨑さんは、兼業農家をやっていて思うことを話しました。 会場では、有機肥料と減農薬で栽培した村の特別栽培米「風の村米だより」で作ったおにぎりが配られました。 関係者らは、「冷めてもおいしいごはんです」と説明していました。 次回は、24日に名古屋市で同様の講座が開かれます。 南箕輪村での体験講座の初回は来月20日を予定していて、野沢菜の収穫や漬け込みなどが計画されています。

-

爆破予告メールで警戒 不審物報告なし

「19日に県内市町村内の全施設を爆破する」との内容のメールが2日に長野県に届いた問題で爆破予告日の19日上伊那でも県の職員などが施設の見回りなど行いました。 午後6時現在、不審物の発見などの報告は無いという事です 上伊那地方事務所では17日から午前と午後の2回、管轄する建物の見回りを行っています。 見回りでは、戸締りがきちんと行われているか、敷地内に不審物が無いか確認していました。 長野県によりますと、今月2日未明に「10月19日に県内市町村内の全施設を爆破する」といった内容のメールが2通県宛に届いたという事です。 県ではメールが届いたことを受け、施設管理者と市町村に対して建物の点検や連絡体制の再確認をするよう注意喚起を行い、県警本部に対応について相談してきました。 県内では今年、佐久市や長野市に爆破予告のメールが届いています。 午後6時現在、長野県には不審物に関わる報告は無いという事です。

-

長藤郵便局で強盗対応訓練

強盗犯の侵入を想定した訓練が19日、伊那市高遠町の長藤郵便局で行われました。 訓練は、警察官扮する犯人が刃物を持って押し入り窓口の局員を人質にとって金を要求する、との想定で行われました。 犯人は窓口を乗り越え局員を人質に取り、金を要求しました。 金を奪い取った犯人が玄関から逃げ出すと、局員は後を追い、車のナンバーや車種などを確認していました。 しばらくして警察官がやってくると、当時の状況や犯人の特徴などを警察官に伝えていました。 長藤郵便局の奥田光一局長は「わかっていても、いざやってみるとできない部分がある。日頃から訓練をする必要がある」と話していました。 このあと会場を変えて講評が行われ、記憶している犯人像と実際の犯人役の警察官の特徴を確認していました。 伊那警察署の山崎仁生活安全課長は「人の記憶はあてにならない。確かな情報を伝えるために、役割分担をして覚えるなど工夫をしてほしい」と呼びかけていました。 伊那警察署によりますと、伊那署管内で金融機関を狙った強盗事件は2010年以降発生していないということです。 また県内全域でも、今年は1件も発生していないということです。

-

伊那西高校強歩大会

伊那市の伊那西高校で18日強歩大会が行われ、生徒は秋晴れの下を駆け抜けました。 午前9時45分に全校生徒479人が一斉にグラウンドをスタートし西春近の小屋敷公民館を折り返すおよそ15キロを走りました。 天候に恵まれた今日、生徒たちは自分のペースでゴールを目指していました。

-

古田人形10年ぶりに新しい演目

箕輪町の古田人形芝居保存会は10年ぶりに新しい演目に取り組んでいます。 来月6日に飯田市で行われる公演でお披露目します。 保存会は、毎週月曜日の夜、上古田公民館で稽古をしています。 新しい演目は「壺坂観音霊験記沢市内の段」で保存会では7つ目の演目となります。 盲目の夫沢市と目が見えるように観音様に祈り続ける妻お里の、夫婦愛を描いた作品です。 今年の春、町の交付金を活用して新しい演目に使う3体の人形を購入しました。 人形を使った稽古は、今年の4月から行われていて、昨夜はメンバーたちが人形の動きを確認しながら操っていました。 沢市を操るメンバーは、「沢市は目が見えないので動作が難しい」と話していました。 指導には、小学生時代から古田人形を操っている40代の2人があたっています。 新しい演目は11月6日に飯田市で行われる伊那人形芝居公演でお披露目されます。 地元では12月3日の定期公演で上演することになっています。 古田人形芝居は、風よけや豊作を祈る神への奉納として箕輪町上古田地区を中心に行われたと伝えられていて、町の無形民俗文化財に指定されています。

-

西駒山荘ヘリで荷下げ

伊那市観光㈱が運営する山小屋、中央アルプスの西駒山荘の今シーズンの営業が終了し荷下げが18日、行われました。 西駒山荘は中央アルプス将其頭山直下の標高2730mにあります。 荷下げはヘリコプターを使って行われ、山荘から鳩吹公園の間を6往復し営業中に出たゴミや発電機などを下しました。 今シーズンは、7月9日から 10月10日までの3か月間営業し利用者数は1100人で、2年連続1000人を超えました。 西駒山荘は冬の間、避難小屋として建物の一部を開放しておくということです。

-

「長谷の縁側」の一環 中学生・園児・お年寄りが落花生収穫

伊那市長谷の長谷中学校の生徒と長谷保育園の園児、地域の高齢者が18日、中学校の畑で落花生を収穫して交流しました。 この日は、5月に長谷中の2年生が種を蒔いて育てた落花生を、中学生や園児、地域のお年寄りが収穫しました。 長谷中学校では、校内の和室を地域住民が交流する「長谷の縁側」として開放しています。 収穫は、この縁側のイベントの一環で行われました。 長谷中学校の和室は、伊那市社協の「まちの縁側」の1つに選ばれています。 6月の縁側開始以降、月に1回地域のお年寄りを招いて、パンジーの苗植えや野沢菜の種まきで交流してきました。 今回は、より幅広い世代間交流に繋がればと、初めて保育園児を招きました。 収穫したのは、普通のサイズとジャンボサイズの落花生で、園児は大きいのを見つけては摘み取っていました。 収穫した後は、縁側に移動し、全員で茹でた落花生を食べました。 長谷中学校では「高齢者が多い地域で自宅にこもりがちの人も多いので、縁側も高齢者が外に出て交流するきっかけに1つになるよう続けていきたい」と話していました。 長谷中学校では今後、来年3月を目途に和室の安全面や水回りの整備を進め、常時開放できる縁側を目指すということです。

-

昭和35年度箕輪中学校卒業 同級生4人展

昭和35年度に箕輪中学校を卒業した同級生4人による作品展示会が、箕輪町文化センターで開かれています。 展示しているのは、仲西明江さんの書道、林正さんの写真、宮崎さよ子さんの童画、吉崎英子さんのパッチワークです。 4人は、昭和35年度に箕輪中学校を卒業した今年で71歳になる同級生です。 2011年にも合同の展示会を開いていて、今回が2回目です。 2年に1度開く同級会でお互いの近況を話した時に、それぞれが長年趣味で芸術に打ち込んでいることを知り合同展を開いています。 吉崎さんは箕輪町に住み続けていますが、その他のメンバーは地元を離れ、会う機会も少ないということです。 三日町出身で大町市在住の宮崎さよ子さんは、幼い頃に遊んだ澄心寺での記憶を童画に描きました。 第2回四人展は、23日(日)まで、箕輪町文化センターで開かれています。

-

上農祭で農産物販売や学習成果発表

南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭第97回上農祭の一般公開が16日行われました。 上農祭では生徒たちが育てた農産物の販売コーナーや屋台が並んでいました。 生産環境科の教室では南箕輪村の農産物のラベルデザインが展示されていました。 ラベルは農産物のPRに若い感性を取り入れようと南箕輪村地域おこし協力隊が上農高校に依頼し作られたものです。 一般公開ではラベルデザインの人気投票が行われ訪れた人が気にいったデザインにシールを貼っていました。 デザインしたのは大芝高原の味工房で販売している野菜や味噌など8品です。 このラベルを貼った農産物の販売も行われ人気を集めていました。 上農祭名物の農産物の販売では米や野菜、果物のほか加工品などが用意されました。 上農祭の一般公開では生徒が栽培した農産物の販売や日頃の学習の成果が披露され保護者や地域の人など多くの人が訪れていました。

-

松本大根本教授 効果的なウォーキング説明

松本大学の根本賢一教授による健康講座が17日、南箕輪村の大芝高原研修センターで開かれました。 講座は、南箕輪村が企画する大芝高原健康ウォーキングツアーの一環で開かれたもので、12人が参加しました。 根本教授は、大芝高原セラピーロードの監修にも携わっていて、この日は効果的なウォーキングについて説明しました。 早い歩行と遅い歩行を繰り返し行うインターバル速歩について「普通に同じ時間歩くよりも、筋肉のつき方などで大きな差が生まれる。1日15分以上を週に4日できればかなり効果的」と話していました。 また、継続の難しさについて「運動は連続してやっても、小分けにしてやっても効果は同じ、少しずつ負担にならないようにやるのがポイント」と話していました。

-

伊那市新産業技術推進協議会 「ICT環境整備 計画性もって」

伊那市新産業技術推進協議会の会議が、17日、市役所で開かれ、2020年度までにインターネットを使った学習環境を整える必要があるなどといった意見が出されました。 協議会は、伊那市をフィールドにインターネットと物を結びつける技術「IOT」の推進を目指すものです。 ICT教育、スマート農業、ドローン活用の3つの研究部会が設置されていて、17日はICT教育部会が進捗状況を報告しました。 東原義訓部会長は、「2020年度を目途に改定される次期学習指導要領で示された教育を実現するには、ICT環境は不可欠なものとなっている。どの時期に何をやるかという計画性をもって取り組まなければならない」と話しました。 会議では他に、自治体、企業、大学が一体となった取り組みを国が支援する「地方版IOT推進ラボ」に、市の取り組みが選定されたことが報告されました。

-

ザ・シワクチャーズ記念コンサート 髙木東六さん偲ぶ

「伊那市の歌」などを手がけた作曲家で、伊那市の名誉市民髙木東六さんが亡くなって今年で10年になります。 17日、髙木さんの遺志を引き継いでいこうと活動するザ・シワクチャーズの記念コンサートが伊那市のいなっせで開かれました。 この日は、ザ・シワクチャーズのメンバーが一同に集まりました。 伊那・横浜、グループごとに、髙木さんの作曲した曲など21曲を披露しました。 コンサートでは合同演奏も行われ、「伊那市の歌」を披露しました。 髙木東六さんは、1904年に鳥取県で生まれ、40代の頃に伊那市に疎開中、ヒット曲「水色のワルツ」などを作曲しました。 また、上伊那地域の小中学校の校歌や「伊那市の歌」の作曲も手がけていて、伊那市の名誉市民第1号でもあります。 シワクチャーズ横浜の指揮者を務めているのは、髙木東六さんの娘、髙木緑さんです。 緑さんは「歌い続けてくれるというのは作曲家にとってはとても嬉しいこと。歌い継いでくれて父も喜んでいると思う。これからも歌い続けてほしい」と話していました。 会場には多くの人が訪れ、髙木さんの功績を偲んでいました。

-

防災啓発情報の発信 応援協定締結

伊那市とNTTタウンページ株式会社は、防災啓発情報の発信についての災害応援協定を、17日締結しました。 17日は、市役所で調印式が行われ、NTTタウンページ信越営業本部長の臼木信康さんと白鳥孝市長が、協定書に調印しました。 東京都に本社を置くNTTタウンページでは、電話番号や広告情報を探すことができる電話帳の配布や、パソコン・スマートフォン向けの情報サービスの提供を行っています。 協定により、これまで配布されていた「南信版タウンページ」が、来年度からは防災に関する特集を加えた「伊那市版タウンページ」となって全戸配布されます。 また、指定緊急避難場所や公衆電話の位置を記したマップの他、応急手当方法などをのせた「別冊防災タウンページ」を制作し、配布する計画です。 市では「市民に広く情報を発信することで、一人ひとりの防災意識の醸成を図り、地域防災力の向上につなげたい」としています。 NTTタウンページが同様の協定を結ぶのは、県内では伊那市が5番目ということです。 伊那市版タウンページと別冊防災タウンページは、今年度はNTTの利用客のみに配られ、来年度からは全戸配布されます。 なお、市の災害応援協定の締結は、59件目となっています。

-

親子対象の囲碁教室でプロが指導

囲碁に興味のある親子を対象にした囲碁教室が16日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 囲碁教室は子どもたちに囲碁に興味を持ってもらおうと日本棋院上伊那支部が開いたものです。 囲碁を打つことができる子どもたちは支部のメンバーと対局し腕を磨いていました。 まだ打ちかたを知らない子どもたちはプロの王唯任5段が基礎から指導にあたっていました。 王さんは「囲碁は想像力が高まるほか発想が豊かになります。またコミュニケーション能力も養われるので子どものうちから親しんでもらいたいです。」と話していました。 日本棋院上伊那支部では来年1月まで全10回の教室を開き囲碁の普及に務めていくということです。

-

手作りロボットで技術力競う

手作りロボットで技術力を競う長野県中学生ロボットコンテスト南信大会が16日伊那市創造館で開かれました。 大会には南信地域の中学校8校から34チームおよそ100人が参加しました。 ルールは大河ドラマ真田丸にちなみ、紙で作った手裏剣やまきびしをどれだけイスに乘せられるかを競うものです。 イスの上には真田家の家紋、六文銭をイメージしたCDを6枚並べ合戦ムードを演出していました。 西箕輪中学校のロボットは2つのゴムベルトの回転を利用して手裏剣を飛ばしていました。 伊那中学校のロボットはバネの力を利用して手裏剣を飛ばしていました。 南箕輪中学校のロボットもバネの力を利用して手裏剣を飛ばしていました。 南信大会は辰野中学校が優勝しましたが11月に大町市で開かれる県大会は今回の結果にかかわらず希望すれば出場することができるということで参加する各チームは改良を重ね県大会に臨むことにしています。

-

南箕輪村駅伝大会 神子柴区が2連覇

小学生から一般までがたすきをつなぐ地区対抗の南箕輪村駅伝大会が16日行われ神子柴区が2連覇を果たしました。 29回目となる村駅伝大会は村役場を発着点に村内を1周する23キロのコースで行われました。 中継所は各地区にある公民館や学校、保育園に設けられ12区間をたすきでつなぎました。 結果は神子柴区が1時間31分11秒で優勝し大会2連覇を果たしました。 2位は北殿区、3位は田畑区でした。

-

ケーブル杯ミニバス大会

ケーブルテレビ杯争奪ミニバスケットボール選手権大会が15日、伊那市民体育館で開かれました。 男子は伊那DT、女子は駒ヶ根が優勝しました。 大会には、県内外から20チームが出場し男子決勝は、白のユニフォーム伊那ダイヤモンドツインズと赤のユニフォーム、イナ・イーストの伊那市同士の対戦となりました。 序盤は、どちらも譲らない展開となりました。 第2クオーターからペースを掴んだ伊那DTが得点を重ね43対23で勝ち、2年連続優勝を果たしました。 女子の決勝は、黒のユニフォーム駒ヶ根と白のユニフォーム箕輪北の対戦となりました。 試合の結果、43対28で駒ヶ根がケーブル杯で初優勝しました。 この大会は上伊那CATV協議会が後援しているもので、決勝戦の模様は、22日の午前7時30分からご覧のチャンネルで放送します。

911/(日)