-

三越伊勢丹新宿本店で伊那産の名物をPR

東京都新宿の三越伊勢丹新宿本店で、内藤とうがらし内藤かぼちゃフェアが5日から始まり、伊那の名物がコラボ企画として出店しました。 三越伊勢丹の地下1階には、ローメンにソースカツ丼、信州そばのブースが設けられ、つくりたてを試食販売しました。 また、伊那産の果物やマツタケの販売も行われました。 このイベントは、伊那市と友好提携を結んでいる新宿区との縁で初めて行われたものです。 今回出店した3品には、新宿の伝統野菜、内藤とうがらしを調味料として使い提供されました。 初日の5日は、白鳥孝伊那市長やJA上伊那の御子柴茂樹組合長が訪れ、伊那市の食をPRしました。 昼時には、伊勢丹の大西洋社長や新宿区の吉住健一区長がソースカツ丼やローメンを味わっていました。 出店者達は、特徴や食べ方などを説明しながら伊那をPRしました。 買い物に訪れた人たちは、試食をして買い求めていました。 ローメンとカツ丼はそれぞれ1,620円で販売されています。 内藤とうがらし内藤かぼちゃフェアは、11日まで東京都新宿の三越伊勢丹新宿本店で開かれています。

-

上農生が農産物のラベルをデザイン

南箕輪村の農産物のラベルデザインを上伊那農業高校の生徒が考える、上農×南箕輪村ラベルデザインプロジェクト研修が5日、上伊那農業高校で行われました。 5日は上農高校生産環境科の生徒39人がデザインしたラベルの案を生産者が見て感想や要望を伝えていました。 このプロジェクトは株式会社産直新聞社と南箕輪村地域おこし協力隊が地元の高校生の力を借りて地域振興につなげようと行われたものです。 高校生がデザインしたのは南箕輪村大芝高原の味工房で販売している味噌やジュース、米などの農産物8品です。 1か月ほど前に生産者から話を聞きイメージを膨らませデザインを考えました。 生徒は「派手過ぎずしかし目立つように工夫した」「どんな年代でも買いやすものにした」などと 説明していました。 生産者は「私たちが考えつかない斬新なものが多く関心した。」と感想を話していました。 プロジェクトでは今回出されたデザインから生産者がひと品1点を選びそのラベルを貼った商品を味工房や今月15日から始まる上農高校の文化祭で販売する計画です。

-

東春近線 試験運行始まる

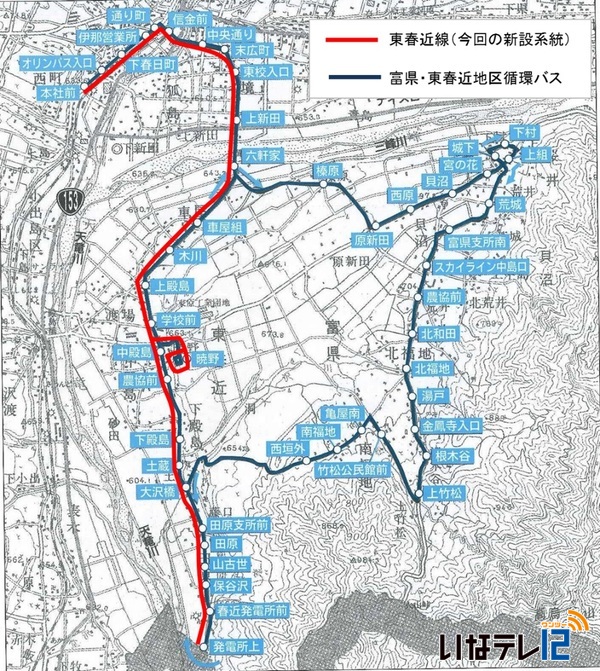

伊那市の伊那バス本社前から東春近の発電所上までを運行する路線バス「東春近線」の試験運行が4日から始まりました。 バスは、東春近地区協議会が路線の見直しの参考にしようと、伊那市の交付金を活用し半年間運行するものです。 東春近線は、毎週火曜日の午前と午後に各一便運行します。 現在運行している富県・東春近地区循環バスの路線のうち東春近方面を往復する経路で、原新田・榛原・富県地区は通りません。 初日の4日、午前の便には、東春近地区協議会事務局の篠田貞行さんが乗車しました。 富県・東春近地区循環バスは従来どおり運行しています。 東春近線は来年3月28日までの毎週火曜日に運行します。 運賃は大人310円、子どもは160円です。 東春近地区協議会では、さらに周知を図っていきたいとしています。 伊那市によりますと今日は一般の利用者はなかったということです。

-

台風18号5日夜遅く県内に接近

台風18号は、5日の夜遅くから6日未明にかけて県内に接近する見込みで、長野地方気象台では、土砂災害や河川の増水などに警戒するよう呼び掛けていいます。 4日の伊那地域は晴れ間が広がり、伊那市東春近の水田では、台風の接近を前に車屋水稲協業組合が稲刈りをしていました。 台風18号は、5日の夜遅くから6日未明にかけて県内に最も接近する見込みです。 県内は5日の夜から雷を伴い激しい雨が降るおそれがあります。 また、5日の夜からあさって未明にかけて強い風が吹く可能性があるということです。 長野地方気象台では、土砂災害や河川の増水などに警戒するよう呼び掛けています。

-

循環バスをつかってキノコ狩りツアー

伊那市富県の新山地区循環バスを育てる会は、地区内でキノコ狩りを楽しんでもらうツアーを4日、実施しました。 キノコ狩りツアーは、上新山と北新の2か所で実施され市内をはじめ近隣市町村から13人が参加しました。 このうち上新山には、午前9時29分に新山地区循環バスがトンボの楽園前に到着し8人が下車しました。 ツアーは新山を通る循環バスの運行を維持して利用促進を図ろうと地元住民でつくる新山地区循環バスを育てる会が中心となって企画したもので今回で2回目です。 ツアーでは、新山の住民が案内人を務め、参加者はびくを腰に下げキノコ狩りを楽しみました。 地区住民が所有する山をこのイベントに合わせて提供してもらいました。 今年のキノコは、暑い日が多く雨が少なかったことから、2週間ほど出遅れているということです。 参加者は、およそ2時間ほど里山を歩きながらクリタケやアワタケなどを見つけていました。 これまで市街地と新山を結ぶルートは美篶地区を経由していましたが、育てる会の提言により今年4月から貝沼・桜井を経由するルートに変更となりました。 ルートが変わったことで利用者数が増えているということです。 新山地区循環バスを育てる会では、今後も四季に合わせたツアーを行い循環バスの利用促進を図っていきたいとしてい

-

南部小学校で木造模型製作体験 建築士会上伊那支部が指導

木を組み立てて家の構造を再現した模型をつくるイベントが4日、南箕輪村の南部小学校で行われました。 イベントを企画したのは、上伊那の建築士などでつくる長野県建築士会上伊那支部青年女性委員会のメンバー15人です。 全国的に建築業を目指す若者が減っていて、少しでも興味を持ってもらおうと今回初めて小学校でのイベントを企画しました。 この日は、南部小学校の5年生が、木を使って家の模型を作りました。 木造建築物の仕組みや組み立て方などの説明を聞きながら作業を進めていました。 児童は、木と木をあわせる部分がずれないよう真剣に作業を行い、およそ3時間かけて完成させました。 委員会では、建築業への興味をもってもらおうと去年、伊那市内の小学校で木造建築物に関する講話を行ったり一般向けのイベントを行いました。 また今年は、10月22日に大分県で開かれる、建築士会の全国大会に関東甲信越ブロック代表として出場し、活動を発表することになっています。

-

新しい介護予防体操 お披露目

高齢者の健康づくりを目的に体操を行っているおたっしゃ教室の活動発表会が4日、伊那市高遠町で開かれ、伊那市合併10周年を記念した新しい介護予防体操が披露されました。 この日は、新しい介護予防体操の曲の作詞・作曲をした伊那市観光大使の湯澤かよこさんと、教室の活動をサポートするいきいきサポーターのOBが、新しい体操を披露しました。 曲の題名は「このまち いいな」で、伊那市の山や川、桜をイメージして歌詞をつけたということです。 体操は、おたっしゃ教室で講師を務める健康運動指導士の倉澤美智恵さんと宮下貴江さんが考えました。 体幹を鍛えたり脳トレに効く動きを取り入れ、テンポに合わせやすい振付になっています。 おたっしゃ教室は、高齢者の介護予防を目的に平成17年から高遠町地区の12か所で開かれています。 毎年この時期に活動発表会を開いていて、この日は15団体が体操を披露しました。 湯澤さんに曲の制作を依頼した伊那市では、今後各教室にCDとDVDを配布し、多くの場所で体操を踊ってもらい介護予防の輪を広げていきたいとしています。

-

箕輪陶芸研究会 寄付

箕輪町の陶芸愛好者でつくる箕輪陶芸研究会は3日、チャリティバザーの収益金を町に寄付しました。 この日は向山智充会長らが箕輪町役場を訪れ、収益金44,850円を白鳥政徳町長に手渡しました。 会では、先月24日と25日に開催した展示会に併せてチャリティバザーを行いました。 会員が作った湯のみや一輪挿しなど250点が販売され、完売しました。 向山会長は「町の福祉のために役立ててほしい」と話していました。

-

米の作柄概況 南信は平年並み

関東農政局は、9月15日現在の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと、長野県の南信は平年並みとなっています。 調査は、水稲の生育や作柄概況を明らかにすることで、生産対策や需給調整の資料にしようと行われています。 発表によりますと、10アールあたりの予想収量は、南信は626キロで作柄は平年並みとなっています。 1つの穂あたりのもみ数は平年並みと見込んでいますが、穂数、全もみ数はやや少ないとなっています。 登熟は、やや良となっています。 長野地方気象台がまとめた昨日までの1か月間の南信地域の日照時間は、平年より4割ほど少ない92時間となっています。 JA上伊那によりますと、台風や長雨の影響で伊那地域の稲刈りは2週間近く遅れているということで、晴れた日にできるだけ刈り取りを行うよう呼びかけています。

-

南箕輪村新しい教育長に清水さん

任期満了に伴う南箕輪村の新しい教育長に、北殿の清水閣成さんが1日付けで就任しました。 3日は役場で就任式が行われ、唐木一直村長から清水さんに人事通知書が手渡されました。 清水さんは、昭和29年生まれの62歳で、東海大学工学部を卒業後、宮田小学校や伊那養護学校で校長を歴任し、退職後は村の子育て教育支援相談室の室長を務めました。 任期は、平成31年の9月30日までとなっています。

-

きょうは衣替え

衣替えの3日、会社員や高校生が上着を羽織って通勤・通学する姿が見られました。 この日の伊那地域の最低気温は午後5時現在で19.3度と、平年に比べて8度ほど高く、ワイシャツ姿の人が多く見られました。 長野地方気象台によりますと、県内は今週前半暖かくなりそうですが、台風が通過した後は気温が下がると予想しています。

-

大芝高原でイルミネーション 幻想的な空間

南箕輪村の秋の風物詩イルミネーションフェスティバルが、大芝高原で行われています。 訪れた人を出迎えるのは、120メートルの光のトンネルです。 今年は、LEDの数を倍に増やし、幻想的な空間を作り出しています。 会場には、村内外の企業や学校、地域の団体などから集まったイルミネーション300基ほどが展示されています。 行政に頼らずに何かイベントを行いたいとの思いから、平成16年に有志が実行委員会を立ち上げ今年で11回を数えます。 毎年来ても楽しめるよう、作品の配置を変えて演出しています。 ラーメンやうどんなど暖かい食べ物や、村内の農産物を販売するコーナーもあり、2日は多くの人で賑わっていました。 大芝高原イルミネーションフェスティバルは、22日土曜日までで、時間は午後6時から10時までとなっています。 アコースティックギターの演奏やギフト券があたるスタンプラリーなど、週末を中心に様々なイベントが予定されています。

-

富県南福地で伝統の獅子舞を奉納

伊那市富県南福地に古くから伝わる獅子舞の奉納が、2日、区内の諏訪神社で行われました。 獅子舞の奉納は、起源は分からないということですが、戦時中も絶やすことなく毎年行われていたとされる南福地の伝統行事です。 伝統行事を保存、継承するため昭和51年に42歳以下の有志でつくる祭事会を発足させ、今年40周年を迎えます。 毎年、区内の諏訪神社と日枝神社で交代で奉納していて、今年は諏訪神社で行いました。 今年の獅子頭は北澤幸典さん、後ろ舞は竹松政志さんが務めます。 OBおよそ20人が見守る中、お囃子に合わせて獅子舞を奉納しました。 南福地では来年、御柱祭が行われることになっていて、祭事会では「若い世代が減っているが地域の行事を伝え繋いでいきたい」と話していました。

-

首都圏からのマツタケ狩りツアー 伊那市で初開催

首都圏在住者を対象としたマツタケ狩りツアーが、3日、伊那市内で初めて行われました。 ツアーには、60代から80代まで15人が参加しました。 参加者は、新山のアカマツ林で1人1本マツタケを採りました。 ツアーを企画したのは、東京都の株式会社三越伊勢丹旅行です。 親会社の三越伊勢丹ホールディングスの本社が新宿にあり、新宿と伊那市が 友好提携を結んでいることが縁で行われました。 ツアーは1泊2日の日程で、マツタケの他に諏訪大社や天竜川の舟下りを楽しむ内容で、1番安い料金で1人8万9,000円です。 参加者は、新山集落センターに移動し、マツタケ料理を堪能しました。 焼きマツタケに土瓶蒸し、信州牛と馬肉のすき焼きに伊那名物塩いかなど地元産の食材をふんだんに使ったメニューです。 地域住民がボランティアで料理の準備などを行っていて、ツアーを受け入れた伊那市では、山の所有者や農家、地域住民が連携して取り組むことで、富県地区の活性化に繋げていきたいとしています。 三越伊勢丹旅行では、「体験ツアーは増えているが、今回の様に地域をあげてのものは初めて。参加者の意見を聞いて好評だったら通年観光も考えていきたい」としています。 参加者にはお土産用に100グラム4,000円でマツタケが販売され、早速買い求めていました。

-

伊那北小学校PTA 地域の憩いの場づくり

伊那北小学校のPTAと学校、地域住民でつくる地域協働の水辺づくり協議会は、2日、地域の憩いの場となる池の造成作業を学校の敷地内で行いました。 2日は、PTAと教員15人ほどが、池を作るための掘削を行いました。 理科の生物の観察に使うビオトープが老朽化したことから、学校側がPTAに改修を依頼しました。 保護者らは「ビオトープを地域の憩いの場になるような場所にしたい」との思いから、協議会を立ち上げ作業を行うことになりました。 市の補助金100万円を活用し、コンクリートを使わずにできるだけ自然に近い池を作ります。 廃材を使ったベンチづくりや、老朽化したフェンスの取り換えも行います。 作業は、2日を含めて4回予定されていて、11月下旬には完成記念式典が行われることになっています。

-

西春近諏訪形の御柱祭 氏子総出で里曳き・建て御柱

七年目に一度の伊那市西春近諏訪形の御柱祭。1日は、区内の氏子総出で里曳きと建て御柱が行われ、一の柱が諏訪神社境内に納められました。 午後5時30分、約1キロの曳行を終えた一の柱が諏訪神社の境内に到着しました。 2人の登り手が柱に乗り、大勢の氏子が見守る中、建て御柱が行われます。 午後7時40分。無事に一の柱が立てられました。 最後は木遣りで締めくくります。 1日は氏子約500人が、一の柱の里曳きを行いまいした。 諏訪形の御柱祭は、いつの時代に始まったものか記録がなく明らかではありませんが、七年目に一度行われていて、前回は2010年、平成22年に行われました。 一夜開けた2日朝の諏訪神社、一の柱です。 この日諏訪神社秋の例大祭本祭りの日で、区内の保育園児から小学生が獅子を引き、境内で獅子舞などが奉納されました。 柱は次回、2022年、平成34年の御柱祭まで神社境内に建てられ、地区を見守ります。

-

環境やエコについて考える伊那市環境展

環境やエコについて考える伊那市環境展が1日に開かれ、リサイクルや自然エネルギー、環境などに関するブースが並びました。 このうち、伊那中央衛生センターは、汚泥を発酵させて作った肥料で内藤とうがらしを栽培した実験結果を展示しました。 肥料を使ってないものは、25センチほどの背丈ですが、使ったものは40センチほどに成長しています。 中央衛生センターで処理している汚泥で作った肥料、バチルエースを使いました。 今年6月に植えて半月ほどで成長の差が明らかになりました。 バチルエースを与えた方は1か月半で花が咲き、実がなったという事です。 箕輪町松島の伊那炭化研究所は、上伊那の間伐材で作った炭で焼くピザ窯を展示しました。 カラマツやアカマツの間伐材を使って時間をかけて焼いた炭は煙が出ず火が長持ちするという事です。 窯は伊那市東春近の陶芸作家と共同開発しました。 伊那市環境展は、環境やエコについて楽しみながら学んでもらおうと、伊那市などでつくる実行委員会が毎年開いているもので、この日は、企業や団体などが48のブースを出展しました。

-

旧伊那市地区では合併への不満の声はなし

伊那市合併10年を検証する懇談会が29日伊那市役所で開かれました。 旧伊那市7地区の地域協議会会長と副会長が出席し合併そのものに対する不満の声は聞かれませんでした。 懇談会は合併効果の検証を行うため伊那市議会事業点検評価特別委員会が開いたもので旧伊那市の7つの地域協議会会長と副会長15人が出席し意見を述べました。 特別委員会ではこれまでに高遠町と長谷でも同様の懇談会を開いていて、そこでは定住対策や道路整備の遅れ等不満の声が出ていました。 旧伊那市地区の懇談会では「合併が良かった悪かったではなく各地域の課題をそれぞれが共有し解決していくべきだ」という意見が出されていました。 旧伊那市、高遠町、長谷地域で懇談会を開いた伊那市議会事業点検特別委員会では出された意見を市政に反映させていきたいとしています。

-

格安スマートフォン 10月1日受付スタート

伊那ケーブルテレビの新しいサービス、格安スマートフォンの販売が10月1日から始まります。 格安スマートフォンは伊那市のいなっせ南に10月1日にオープンするいなテレショップで受付を開始します。 一般的なスマートフォンの月額料金を3分の1ほどに抑えることができ料金プランは音声通話コースの最も安いもので月額1,480円となっています。 NTTドコモの回線を利用していて今の番号でそのまま移行することができます。 伊那ケーブルテレビに加入していなくても購入することができ地元ならではのサポートで安心です。 いなテレショップは10月1日10時オープンで問い合わせは伊那ケーブルテレビで受け付けています。

-

地域をきれいに 環境美化運動

伊那市内でごみ拾いや草とりなどを行う環境美化運動が30日行われました。 環境美化運動は秋の紅葉シーズンを前に伊那を訪れた人たちに気持ちよく過ごしてもらおうと伊那市観光協会の呼びかけで行われたものです。 今年で7年目の取り組みで30日は参加者がJR伊那市駅前などでごみを拾ったり草とりをしていました。 伊那市観光協会によりますと今年この運動に参加するのは61団体、1419人で30日を中心に各団体の都合の良い日に実施されます。 協会では「地域をきれいにすることで訪れた人に良い印象を持ってもらい来てくれた人がリピーターとなってもらいたい。」と話していました。

-

サン工業株式会社 伊那市に300万円を寄付

伊那市西箕輪に本社を置く金属表面処理加工業サン工業株式会社は、子育て支援の充実に役立ててもらおうと伊那市に300万円を、30日に寄付しました。 30日は、サン工業の川上健夫社長ら4人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。 サン工業では、子育て支援や教育施設の充実に役立ててもらおうと、平成25年と26年にそれぞれ100万円、去年は300万円を伊那市に寄付しています。 川上さんは、「昭和24年の創業からまもなく70周年を迎えるが、その感謝の気持ちを子ども達のために活用してほしい」と話していました。 白鳥孝市長は、「小中学校で行っているICTを活用した遠隔授業に必要な機材と、保育園の備品購入にあてたい」と感謝していました。

-

新バス路線「東春近線」10月4日から試験運行

伊那市の「伊那バス本社前」から東春近の「発電所上(はつでんしょうえ)」までを往復する路線バス「東春近線」が、10月4日から半年間試験運行します。 「東春近線」は、毎週火曜日の午前と午後に各一便運行します。 地図上の赤色部分が新しい路線です。 現在運行している富県・東春近地区循環バスの経路のうち、東春近方面を巡回する経路で、原新田・榛原・富県地区は通りません。 運賃は、大人310円、子どもは160円です。 これは、東春近地区協議会が、路線見直しの参考とするため、伊那市の交付金を活用し行うものです。 半年間の試験運行で、期間は10月4日~来年3月28日までです。 なお、富県・東春近循環バスは、従来通り運行するということです。

-

地区の安泰願い 数珠まわし

地区の安泰を願う数珠まわしが30日、伊那市高遠町の荒町公民館で行われました。 30日は地区のお年寄りの集まり荒町長生会が高遠第二第三保育園の園児を招き地元に残る行事を知ってもらおうと数珠まわしを行いました。 数珠は伊那市高遠町の荒町にある観音堂に保管されていたもので昭和12年、日中戦争で出征した若者が寄贈したとされています。 当時この地区の住民が戦争に出た若者の無事を願って数珠まわしが行われていたということです。 それから数十年数珠まわしは途絶えていましたが4年前に荒町長生会が復活させました。 荒町長生会会長の秋山靖樹さんは「数珠まわしは私たちの幼いころの思い出です。地区の安泰を願う行事として今の子どもたちの記憶に残ってくれればうれしいです。」と話していました。

-

障がい者文化芸術祭 入選者表彰伝達式

第19回長野県障がい者文化芸術祭で入選した人の表彰伝達式が29日、箕輪町役場で行われました。 この日は役場で表彰伝達式が行われ、白鳥政徳町長から第19回長野県障がい者文化芸術祭で入選した4人に表彰状が伝達されました。 その中で、箕輪町木下の熊谷義雄さんの写真は最優秀賞に選ばれました。 大芝高原で鳥を見て微笑む少女を撮影した作品です。 箕輪町内からは写真や切り絵など31点が出品され、最優秀賞に1点、優秀賞に2点、特別賞に2点、奨励賞に1点の、合わせて6点が入選しました。 白鳥町長は「丁寧で丹精込めて作った作品が多い。健常者も頑張らなければという思いがします」と話していました。 作品は、10月5日(水)まで、箕輪町役場1階の町民ホールに展示されています。

-

60歳以上対象 貯筋運動教室 開始

全国的な介護予防のモデル事業を、伊那市総合型地域スポーツクラブが受託して行う、60歳以上を対象にした筋力トレーニング教室が、29日から、始まりました。 歌を歌いながら、かかとの上げ下げなどを行う筋力運動。 「線路は続くよ」の替え歌を歌いながら座ったままで体を動かします。 1セット行えば架空の貯筋100円がたまります。 運動すれば筋力を示す額がプラス、しなければマイナスとなる貯筋通帳に、毎日、貯筋額を記していきます。 これは、筋力を貯めると書いて「貯筋(ちょきん)運動」ステーションと呼ばれる事業で、健康・体力づくり事業財団の委託を受けて伊那市総合型地域スポーツクラブが実施します。 全国で19のクラブが委託されているモデル事業です。 29日は、市民体育館サブアリーナで初めての教室が開かれ、参加者が、身体測定や、筋力測定をしました。 定員を上回る36人の申し込みがありました。 参加者は、30秒に何回腹筋ができるか、スクワットができるかなどをして、自分の筋力を確かめていました。 教室は、毎週1回、12月まで全12回開かれます。 最終回には、初日行ったものと同じ筋力測定を行い、変化を調べるということです。

-

10月16日はソースカツ丼半額

伊那名物ソースカツ丼を提供する店舗でつくる「伊那ソースかつどん会」は、発足10周年を記念して、10月16日にカツ丼半額イベントを行います。 29日は、ソースかつどん会北原 英之会長ら役員が記者会見を開き、半額イベントをPRしました。 ソースかつどん会は、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルの開通後、カツ丼をPRしようと10年前に発足しました。 10年を迎え、さらに活動をPRしようと、今回半額イベントを開くことにしました。 今回イベントに参加するのは、会員の16店舗のうち10店舗です。 通常1000円~1200円のカツ丼が半額となります。 これまで100円・200円の値引きイベントはありましたが、半額は初めてだということです。 半額イベントは、10月16日(日)で、ポスターが掲示してあるかつどん会会員の店舗で行われます。

-

江副行昭さん・江口智子 熔壌ガラス展

ガラス工芸作家・江副 行昭さんと、江口智子さんの2人展が、伊那市坂下のはら美術で開かれています。 83歳となる江副さんは、ガラス制作を始めて60年、高遠に工房を構えて35年になります。 ガラスと土を高温で溶かしてつくる熔壌ガラスは、江副さんが考案したものです。 熔壌ガラスに使う土が高遠にあったため、伊那に工房を構えました。 土を混ぜ込むことで、不透明となり、陶磁器のような質感になりますが、作り方は、ガラス工芸と同じように、空気を吹き込んで作ります。 今回は、江副さんの35年以上前の作品や、熔壌ガラスを始めた当初の作品も展示されています。 江副さんの弟子の江口さんは、熔壌ガラスの唯一の伝承者です。 土を混ぜ込まないカラフルな作品も多く制作しています。 今回は、二人合わせて200点を展示しています。 この江副さん、江口さんの2人展は、10月4日(火)まで、伊那市坂下のはら美術で開かれています。

-

第21回みのわ美術展 開催

箕輪町内の美術愛好者でつくる「みのわ美術会」の作品展が、町文化センターで開かれています。 会場には、みのわ美術会の会員の作品と一般公募の作品合わせて61点が並んでいます。 作品は、日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門です。 みのわ美術会には、町内の40代から80代の人が所属していて、多くの人に見てもらおうと毎年この時期に作品展を開いています。 今年は、一般公募の5人の作品が入選し、このうち2人の作品が奨励賞に選ばれました。 奨励賞に選ばれたのは、唐澤庫吉さんの彫刻作品と、小島佳代子さんの工芸作品です。 唐澤さんは現在85歳で、仁王像の細かな部分まで再現されている点が評価されました。 また、小島佳代子さんの工芸作品は、見る側に様々なイメージをさせるような点が評価されました。 みのわ美術会の中澤達彦会長は「それぞれがこだわりを持って作品づくりに励んでいる。多くの人に見てもらいたい」と話していました。 第21回みのわ美術展は、10月2日(日)まで、箕輪町文化センターで開かれています。

-

南箕輪村 審議会に上下水道の料金諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、来年度からの村の上下水道料金について、下水道使用料を5%程度の値上げ、上水道料金を3.5%程度値下げする内容を、審議会に27日に諮問しました。 この日は、役場で南箕輪村上下水道事業運営審議会が開かれ、唐木一直村長から審議会の小坂泰夫会長に諮問書が手渡されました。 諮問では、下水道使用料は5%程度値上げし、上水道料金は3.5%程度値下げしたいとしています。 一般的な家庭で2か月に35立方メートル使った場合、下水道使用料は、現在の6,058円から6,366円となります。 上水道料金は現在の5,697円から5,497円になります。 村では現在、下水道事業の収益的収支の累計の欠損金が3億3千万円程あり、これを平成47年度までに無くしたい考えです。 また、維持管理等の運営費を本来は使用料収入で賄うところを村からの補助金を繰り入れているため、それを無くし経営状況の健全化を図りたいとしています。 審議会では10月末までに答申を行う予定で、その後条例改正案が12月議会に提出され、可決されれば来年4月1日から施行されます。

-

富県公民館にササクレヒトヨタケ群生

傘が開くと一晩で溶けてしまうきのこ「ササクレヒトヨタケ」が、伊那市富県の富県公民館に生えています。 ササクレヒトヨタケは、春と秋の年2回群生するきのこです。 傘が開いてから一晩で溶けてなくなってしまうため、この名前が付けられました。 富県公民館では今週に入ってから生え始め、これまでで一番多い20個程が生えています。 公民館によりますと、きのこは5年以上前から毎年生えていて、例年は2、3個程度が生えるということです。

911/(日)