-

南部小開校30周年記念式典

南箕輪村の南部小学校の開校30周年記念式典が、8日に行われました。

式典は、南部小出身で南箕輪中学校吹奏楽部に所属する14人による演奏で始まりました。

式典では、全校の投票で決まった記念スローガンとマスコットが披露されました。

スローガンは、1年生の小林瑠花さんと矢島匠翔さんが一緒に考えた「きらきらにこにこ南部小」です。

マスコットは、20周年の時に考案されたフクロウのマスコットをリニューアルしたもので、6年の牧島実夏さんの作品が選ばれました。

児童を代表して小林なゆ花さんは、「これからも素敵な南部小学校が愛され続けてほしい」と挨拶しました。

南部小学校は、平成8年、1996年4月に開校しました。

開校するまでは、神子柴の一部と沢尻、南原の子どもたちは伊那小学校に通っていましたが、村内の小学校で教育が受けられるようにと、南部小が開校しました。

式典には、児童や来賓、およそ300人が出席し、開校30周年を祝いました。

-

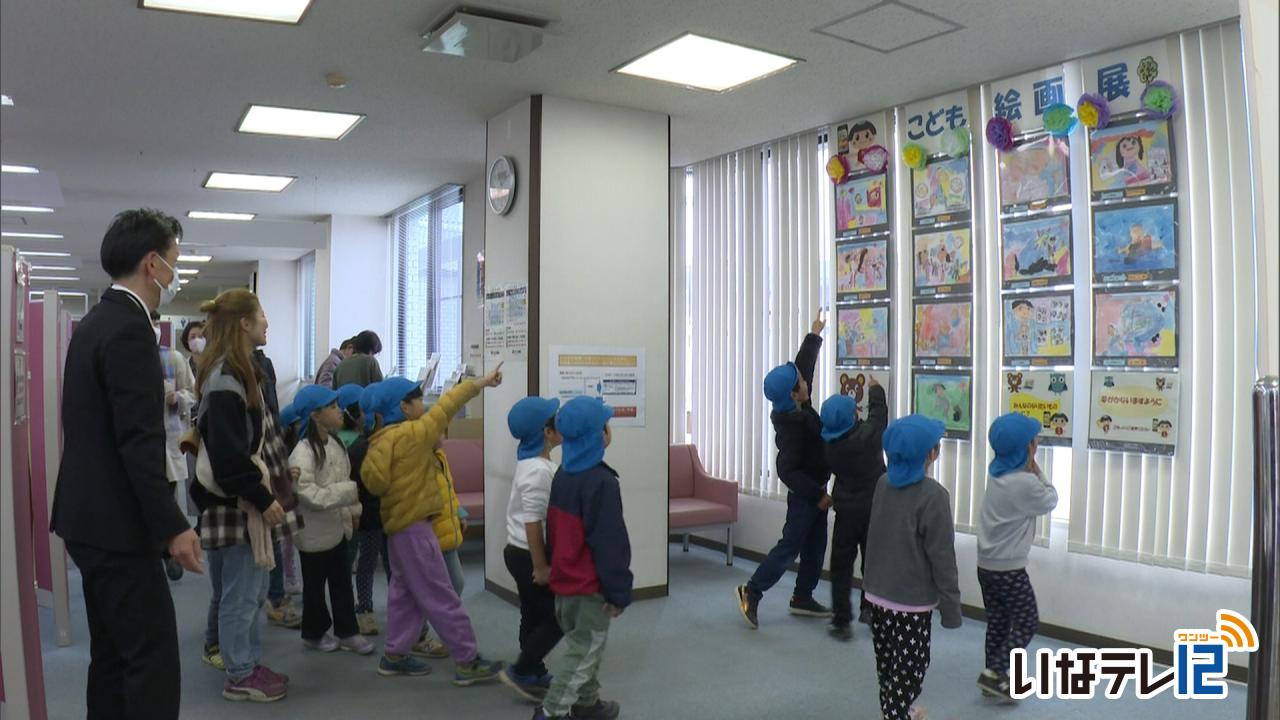

ねんきん月間 こども絵画展

11月の「ねんきん月間」に合わせて、伊那市の伊那年金事務所で「こども絵画展」が開かれています。

13日は伊那年金事務所の隣にある竜北保育園の年長園児が事務所を訪れ自分たちが描いた絵を見ていました。

将来の夢がテーマで、看護師や野球選手などが描かれた13枚が飾られています。

この絵画展は、地域の人たちに年金事務所を知ってもらう機会にしてもらおうと毎年開かれています。

伊那年金事務所では、スマートフォンなどで年金情報を確認できるサービスを行っているので活用してもらいたいと呼びかけていました。

絵画展は、12月5日まで開かれています。

-

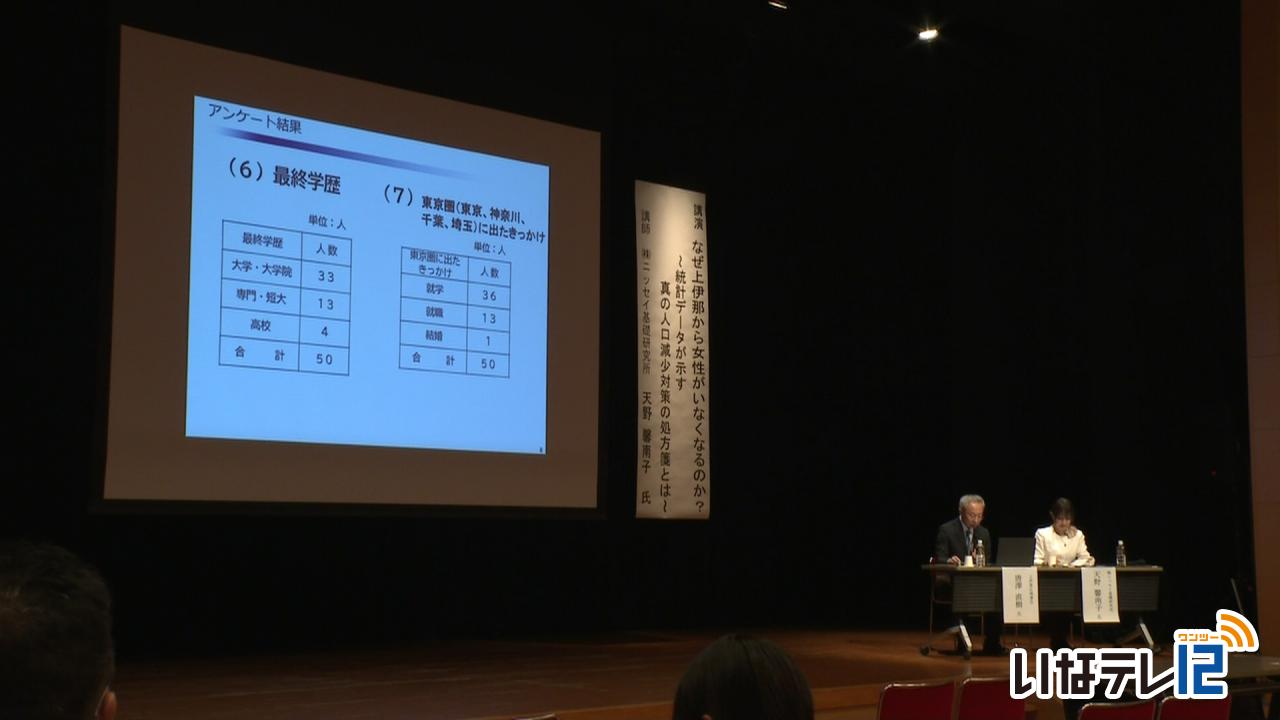

若い女性の流出について考える

上伊那地域からの若い女性の流出について考える講演会が13日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講演会では上伊那広域連合の唐澤直樹さんと少子高齢化対策などについて研究している株式会社ニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんがデータをもとに話をしました。

唐澤さんは上伊那出身で東京都など関東で暮らし、働く20歳から33歳までの女性50人にアンケートを行った結果を報告しました。

それによると女性がUターンしなかった理由で最も多いのは「県外に働きたい職場があった」で18人。

2番目は「県外での生活が便利」で17人、3番目が「県外の職場の方が給料が良かった」で15人でした。

この結果を受けて天野さんは「雇用者が令和時代の若者を惹きつけるための主役になっている」と話しました。

上伊那広域連合によりますと県外に進学後、県内へUターンする人は約4割だということです。

講演会は若者に地元に戻ってきてもらうためにはどうすればよいのかを考えようと若者人材確保事業実行委員会が開いたもので、会場には約100人が集まったほか70人がリモートで話を聞きました。

-

高遠城址公園 紅葉が見頃

伊那市高遠町の高遠城址公園では、現在紅葉が見頃を迎えています。

高遠城址公園には、カエデおよそ250本が植えられています。

9日間にわたって行われた高遠城址もみじ祭りは9日に終わりましたが、紅葉は現在見頃となっています。

13日は、平日にも関わらず多くの人が訪れていました。

園の南側では、まだ青いところもあり、緑と赤のグラデーションを楽しむことができます。

高遠町観光案内所によりますと、今年は去年よりややはやく見頃を迎え、色も鮮やかだということです。

雪化粧した中央アルプスとの共演も楽しめます。

桜雲橋下の池では、水面に映った紅葉も見ることができます。

高遠町観光案内所では、「秋の城址公園をゆったりと楽しんでほしい」と話していました。

紅葉は今週いっぱい楽しめそうだということです。

-

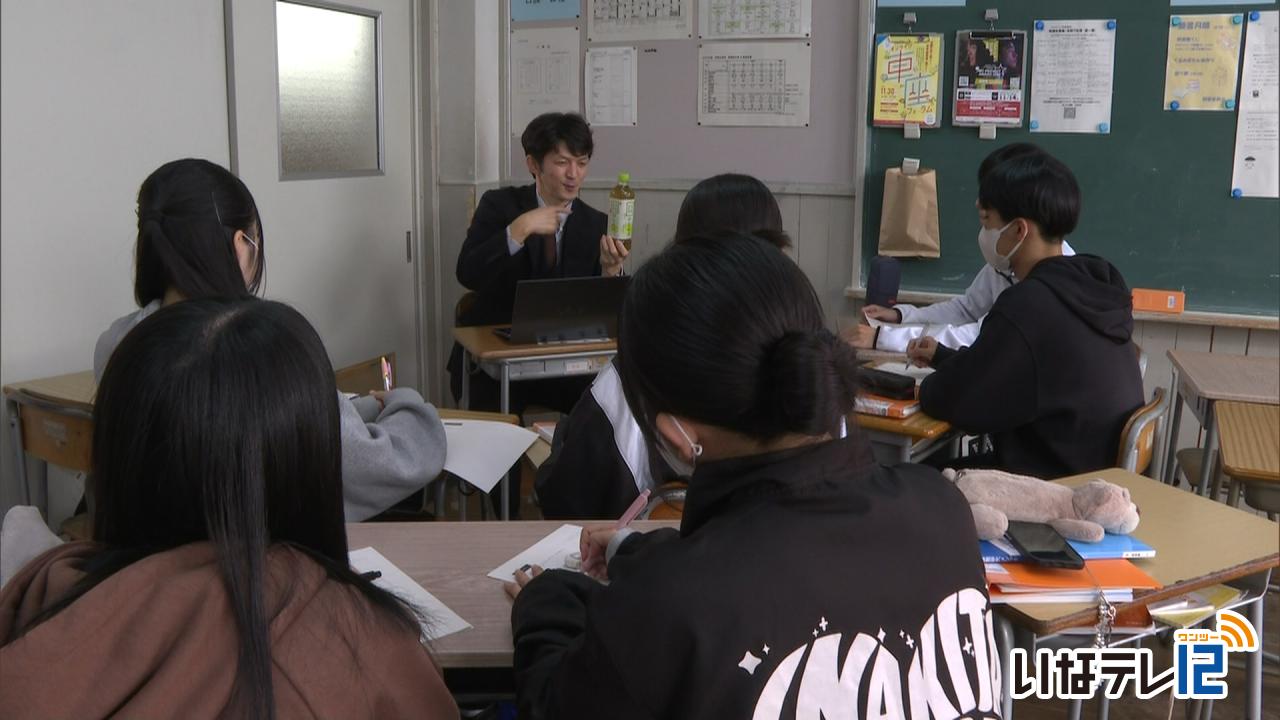

伊那北高校 こんにちは先輩

伊那市の伊那北高校で、地元で働く人から話を聞く「こんにちは先輩」が13日に行われました。

この日は、1年生およそ200人が、製造業やサービス業など、地元で働く19人から話を聞きました。

講師の半数は伊那北高校出身で、生徒は事前に準備した質問を投げかけ、対話をしました。

このうち、伊那北出身で、現在慶応義塾大学を休学し、人々の交流の場となるカフェを運営している佐野天咲さんは、「伊那のよいところは何ですか」という質問に対し、「新しいことに挑戦する時、一緒に考え行動してくれる人が多く、地域の繋がりが強いところです」と答えていました。

同じく伊那北出身で、タカノ株式会社の鷹野太重さんは「自分らしく働くためにはどうすればよいか」という質問に対し「自分の得意なことや好きなことを活かせる仕事を選ぶと、良い人生になると思います」と答えていました。

こんにちは先輩は、総合的な探究の授業の一環で、生徒たちの話を聞きだす力を身につけるとともに、上伊那で活躍する先輩の話を聞き、地元での就職に繋げてもらおうと毎年開かれています。

-

西箕輪羽広にインド料理店14日オープン

伊那市狐島の牧田洋輝さんは、西箕輪にインドレストランを14日にオープンします。

インドレストラン「ROMANCHAK HOTEL」は西箕輪羽広にあります。

牧田洋輝さん37歳です。

牧田さんは、伊那商工会議所が行っている個別の創業支援を受けレストランをあすオープンします。

20代前半から趣味の旅行で世界各国を旅していた牧田さんは、6年ほど前にインドを訪れインド料理に惹かれたということです。

勤めていた物流会社を4年前に退職し、インドのレストランやホームステイ先で料理の腕を磨いてきました。

営業時間は午前11時半から午後5時までです。

午後2時までは、ランチタイムで南インド発祥のネイチョールというバターやスパイスを混ぜた米にチキンカレーやスープが付いたセットメニューを提供します。

値段は税込1,350円です。

午後2時から5時までは、カフェタイムで、蒸しパンやインド式クレープなど南インドで主流の軽食を提供します。

インドレストラン「ROMANCHAK HOTEL」についてはQRコードからインスタグラムを確認してください。

-

魅惑のガラス世界展

日本ガラス工芸の第一人者で、伊那谷にゆかりがある江副行昭さんの作品などを展示する「魅惑のガラス世界展」が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場には、江副さんのガラス作品などおよそ120点が飾られています。

江副さんは、佐賀県出身で高遠でとれた土とガラスを混ぜ溶かしてつくる熔壌ガラスを考案しました。

それが縁で、およそ40年間、高遠と長谷を拠点に創作活動をしてきました。

熔壌ガラスで作った作品は、土に含まれる金属成分から独特な色合いになるということです。

江副さんは高齢のため、2022年に長谷のアトリエを閉鎖し、多くの作品を伊那市へ寄贈しました。

ほかに、中国工芸の嗅ぎタバコを保管する容器「鼻煙壺」も展示されています。

鼻煙壺は、ファミリーマ―トの初代社長などを務めた沖正一郎さんのコレクションで2012年に寄贈されたものです。

19世紀から20世紀のもので、大きさは5センチから10センチほどです。

佐伯さんは。

魅惑のガラス世界展は2026年1月30日まで信州高遠美術館で開かれています。

入館料は、一般500円、高校生以下および18歳未満は無料です。

-

箕輪南小学校 なかよしやきいも会

箕輪町の箕輪南小学校で、児童が育てたサツマイモを焼いて食べる、「なかよしやきいも会」が12日に開かれました。

箕輪南小学校の1年生から6年生95人がグラウンドに集まり、芋を焼きました。

箕輪南小では毎年11月をなかよし月間としていて、学年を越えて作る縦割り班で、清掃やレクリエーションなどを行い、交流を深めています。

この日は班ごとに用意されたたき火を囲みました。

焼きあがると、班ごとに味わいました。

芋は、グラウンド横の畑で児童が育てた紅あずまです。

去年より豊作で、全校児童が食べても余るほど収穫できたということです。

やきいもを食べた後は、全校児童で、やきいもの手遊び歌を歌いました。 -

全県「インフルエンザ注意報」発表

長野県はインフルエンザの患者数が増え今後流行の拡大が懸念されることから、昨シーズンより1か月早く、今シーズンはじめてのインフルエンザ注意報を12日発表しました。

県の発表によりますと3日から11日までの全県の1医療機関あたりの患者数は、11.51人で基準となる10人を超えたことからインフルエンザ注意報を発表しました。

注意報の発表は昨シーズンより1か月早くなっています。

上伊那地域の1医療機関あたりの患者数は12.13人となっています。

県では、手洗い、うがいをこまめに行い、症状がみられる場合は学校や職場を休むなど、感染拡大防止を呼びかけています。

なお放送エリア内の小中学校では、11日伊那市の4校で5クラスが、12日箕輪町の2校で2クラスが学級閉鎖となっています。

南箕輪村はありませんでした。

-

箕輪町公民館「ハーモニカ初級講座」開講

箕輪町公民館の「ハーモニカ初級講座」が文化センターで12日開講しました。

講座は40代から80代の16人が受講していて、講師は飯田市在住で全日本ハーモニカ連盟理事の髙橋明美さんが務めます。

11日は、ハーモニカの持ち方や音の出し方などを学びました。

受講した人たちは「一曲でも多く覚え、人前で吹けるようになりたいです」と話していました。

高橋さんによりますとハーモニカは腹式呼吸で行うので、脳の活性化やリラックス効果があるという事です。

ハーモニカ初級講座は、来年1月まであと5回開かれる予定です。

-

伊那市美篶 伊藤さん 境にトレーニング施設オープン

伊那市美篶の伊藤翔太さんは、境にトレーニング施設を8月にオープンしました。

トレーニング施設

「Gem stone」は伊那市境のリブレビル1階にあります。

伊那市美篶の伊藤翔太さん25歳です。

伊藤さんは、伊那商工会議所が行っている個別の創業支援を受けて8月1日に施設をオープンしました。

伊那北高校卒業後千葉県の大学で柔道整復師、健康運動指導士などの資格を取得しました。

怪我の予防や健康な体づくりを目的にひとりひとりに合わせたトレーニングを行います。

伊藤さんです。

団体で受講したいという声もあり、来月からグループコースを始めます。

30代~50代の女性向けと60代~70代向けの2つのコースがあり、4人1組のグループで3か月かけてトレーニングを行います。

「Gem Stone」は予約制となっています。

予約、お問い合わせはQRコードからLINEで連絡するか電話080-6935-9805伊藤さんまでお願いします。

-

園児が西山神社に幟旗を奉納

伊那市西箕輪の西箕輪南部保育園の園児は、西山神社の新嘗祭に合わせ幟旗を10月29日に奉納しました。

10月29日は西箕輪南部保育園の未満児から年長の園児38人が願い事を書いた幟旗を西山神社に続く階段の脇に立てて奉納しました。

西山神社に賑わいを復活させようと12年前から園児が幟旗を奉納していて、今年は新嘗祭にあわせて行われました。

園児たちは、神社を参拝しました。

伊藤光森宮司は「地域を守ってくれる神社を大切にしてください。みんなの願いも叶いますように」と話していました。

この後神社では、農作物の収穫を祝う新嘗祭が行われました。

幟旗はおよそ50本奉納されたということです。

-

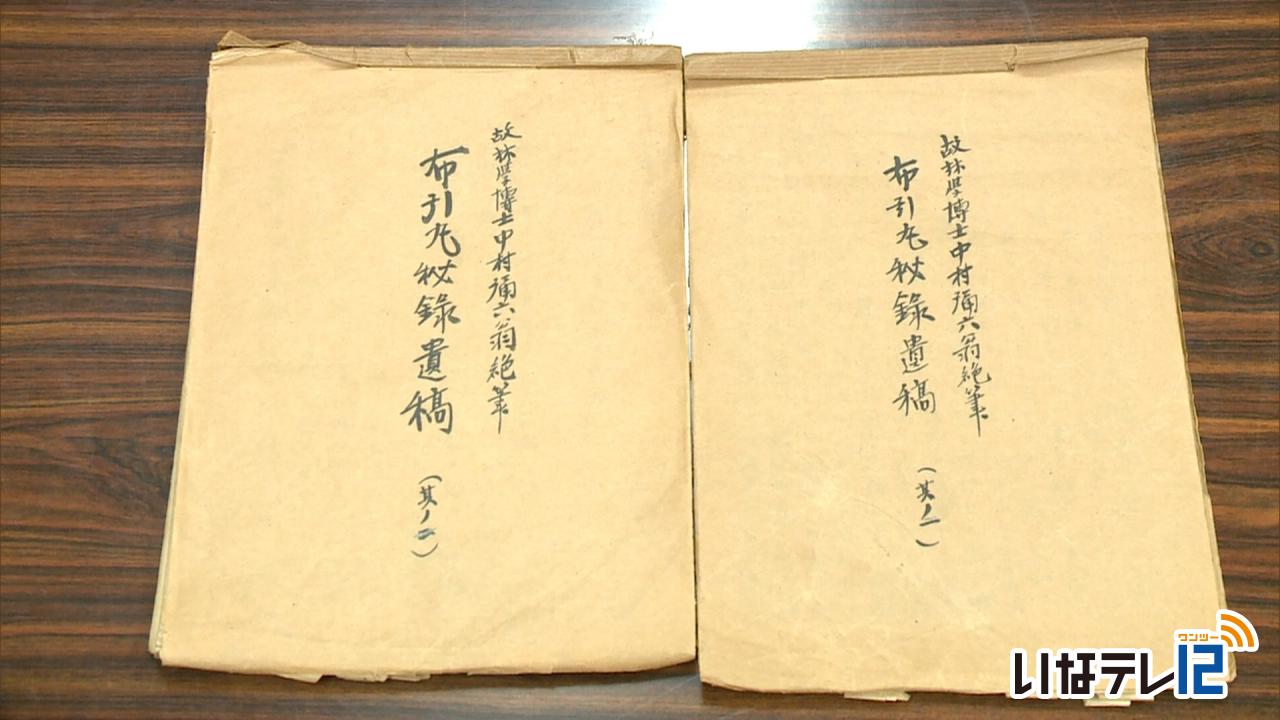

中村弥六に関する新史料公開

高遠町出身で政治家の中村弥六に関する新しい史料が見つかり8日伊那市高遠町の地域間交流施設で公開されました。

見つかったのは弥六の肉筆の原稿や書簡など約300点です。

弥六は1855年安政元年高遠町で生まれ1890年明治23年衆議院議員に当選したほか、林学博士としても知られています。

議員時代にアメリカに支配されていたフィリピンへ日本軍の武器を送り独立革命を支援しようと尽力した人物です。

史料を公開したのは日本大学の髙綱博文名誉教授が代表を務める中村弥六研究会で髙綱さんらが史料について説明しました。

5月に弥六の甥の自宅で見つかったもので研究会に譲渡されました。

このうち「布引丸秘録遺稿」は1899年明治32年に弥六の支援によりフィリピンの革命軍に送る武器を積んだ船、布引丸が暴風雨で沈没したときの心情を書いたものです。

この一件は布引丸事件と呼ばれ、研究会では重要な歴史的出来事としています。

中村弥六研究会では今回見つかった史料について整理、分析を進め弥六に関する歴史認識について再検討していくことにしています。

-

上下伊那の企業が交流会

上伊那と下伊那の企業が連携して産業の発展につなげる伊那谷企業交流会が10日伊那市のJA上伊那本所で開かれました。

交流会では工業系の上伊那10社と下伊那7社の合わせて17社がブースを出展し自社製品をPRしていました。

交流会は公益財団法人上伊那産業振興会と公益財団法人南信州・飯田産業センターが共同で立ちあげた、伊那谷産業ビジネストランスフォーメーション支援隊が開いたものです。

伊那谷産業ビジネストランスフォーメーション支援隊は伊那谷全体を一つの産業エリアと捉え、ものづくり産業の活性化に努めていくとしています。

-

ふれあい農園で感謝祭

伊那市上の原区の住民が育ててきた野菜を収穫する感謝祭が2日上の原区ふれあい農園で行われました。

感謝祭は上の原区社会福祉協議会と育成会、公民館の共催で行われたもので地区住民約60人が集まりました。

農園は地区社協が近くの住民から借りているもので、広さは約4アールです。

長ネギやハクサイ、ダイコンなどが植えられていて、きょうはサツモイモと落花生を収穫しました。

上の原区社会福祉協議会の仲田穂積会長は「ふれあい農園をみんなが集える場所にしていきたい」と話していました。

収穫した野菜は16日に行われる、秋の交流会で区民に配られるということです。

-

伊那市美篶 若林さん 高齢者叙勲受章

伊那市美篶の元伊那市議会議員の若林徹男さんが高齢者叙勲 旭日雙光章を受章しました。

10月15日は伊那市役所で白鳥孝市長から若林さんに賞状と勲章が手渡されました。

若林さんは伊那市美篶の88歳で平成3年2月から平成18年3月までと平成22年4月から平成26年4月までの5期19年3か月、市議会議員を務めました。

また、平成17年2月から平成18年3月まで副議長として教育文化や福祉、産業経済の向上発展に貢献してきました。

建設委員会副委員長も務め、ナイスロードの全線開通などにも尽力してきました。

若林さんは「新しく開通される道路など変わっていく伊那市の風景を楽しみに過ごしたい」と話していました。

-

男性専用の健康フィットネス オープン

伊那市のMEGAドン・キホーテUNY伊那店に、男性専用の健康フィットネス、メンズ・カーブスが、11日にオープンしました。

オープニングセレモニーには、メンズ・カーブスを運営する株式会社玉扇グローバルの関係者やスタッフなどが参加しました。

メンズ・カーブスは男性専用の健康フィットネスです。

筋トレと有酸素運動を組み合わせた運動を、1日1回30分行います。

コーチが常駐していて、それぞれに合ったトレーニングメニューで体を動かすことができます。

11月末まで、入会金や1か月の会費が無料になるキャンペーンを行っています。

-

西春近新そば祭り

伊那市の西春近公民館で、西春近新そば祭りが2日に行われました。

会場では、かけそばともりそばの2種類が1杯600円で提供されました。

西春近産のそば粉を使用した二八そばです。

昼頃には多くの人が新そばを食べに訪れていました。

この日はおよそ800杯を用意したということです。

-

伊那北高校演劇部 登戸研究所を学ぶ

伊那市の伊那北高校演劇部の生徒は、第二次大戦末期に上伊那地域に疎開した旧陸軍の秘密機関「登戸研究所」を題材に劇で演じるため、調査研究会のメンバーから10日に話を聞きました。

この日は伊那北高校演劇部の9人が話を聞きました。

講師は登戸研究所調査研究会のメンバーで伊那北高校非常勤講師の竹内豊一さんです。

竹内さんは登戸研究所平和資料館のパンフレットに沿って説明をしていきました。

伊那北高校の演劇部は、竹内さんの提案で登戸研究所について学び劇で演じる予定です。

よりリアルに演じてもらおうと、証言ビデオも用意しました。

部員たちは話を聞いた後、早速構想を練っていました。

劇は来年1月中の発表を目指しています。

-

那須寿美さん メルヘンアートの作品展

伊那市の那須寿美さんによるメルヘンアートの展示会が、南箕輪村久保の多機能型事業所ほっとジョイブ こむぎ工房で開かれています。

会場には、那須さんが描いたメルヘンアート31点が展示されています。

作品は、パステルと色鉛筆で妖精や動物が描かれています。

那須さんは、今年5月、伊那市のメルヘンアートの技術やその世界観を学びました。

今回多くの人に作品を見てもらおうと、初めて展示会を開きました。

展示会は14日まで、南箕輪村久保のほっとジョイブ こむぎ工房で開かれています。

時間は午前10時半から午後6時までで、土日祝日は休みです。

-

高遠高校の生徒製作 火災予防看板

秋の全国火災予防週間に合わせ、伊那市高遠町の高遠消防署で、高遠高校の生徒が製作した火災予防看板が11日にお披露目されました。

看板は高遠消防署が高遠高校に依頼して毎年製作されています。

炎に立ち向う消防士に対しての尊敬と心強さを表現したということです。

高遠消防署の若林豊署長は「この看板を見てみなさんが火の用心してくれると思います」と話していました。

-

伊那市小沢で畳を焼く火事

10日午後6時40分頃、伊那市小沢の住宅で、畳や障子を焼く火事がありました。

この火事によるけが人はいませんでした。

火事があったのは伊那市小沢の田畑秀明さん宅です。

木造2階建ての住宅で、畳や障子、衣類、カセットコンロを焼きました。

火は5分後の10日午後6時45分に消し止められました。

伊那警察署では屋内から出火したものとみて調べを進めています。 -

伊那フィル 40周年定期演奏会のチケットを寄贈

今年創立40周年を迎える伊那フィルハーモニー交響楽団は、12月7日に開かれる定期演奏会に子どもたちを招待しようと、チケットを10日に伊那市に寄贈しました。

10日は、指揮者の横山奏さんら4人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に定期演奏会のチケットを手渡しました。

伊那フィルは、1985年に創立し、12月7日に40周年の定期演奏会を開きます。

9日は、富県ふるさと館で練習が行われました。

演奏する曲は、チェコの作曲家スメタナの6つの交響詩からなる連作交響詩「我が祖国」です。

横山さんによると、この曲をつくったころスメタナは耳が聞こえなくなっていて、想像で作曲したため難曲だということです。

チケットは、伊那市内の21の小中学校と、市内にある4つの高校にそれぞれ10枚ずつ贈られます。

入場料は、大人1人1,000円で、会場となる伊那文化会館などで販売しています。 -

春日公園噴水跡地広場 リニューアル完成しお披露目

建設産業への就労促進を目的に県が上伊那農業高校の生徒とともに取り組んできた伊那市の春日公園噴水跡地広場のリニューアル工事が終わり、10日にお披露目されました。

10日は、完成式が現地で行われ、関係者およそ60人が出席しました。

550平方メートルほどの広さにブロックを敷き詰め、桜の模様をデザインしました。

ステージは今年度完成し、ダンスの発表などの際に立ち位置が分かりやすいよう、ひし形のデザインを取り入れました。

春日公園噴水広場は、35年ほど前に整備されました。

しかし、コスト削減のため2年ほどで噴水の運用停止となり、以来この場所は使われていませんでした。

県では、若い世代に建設産業の仕事に興味を持ってもらおうと、令和3年度から上伊那農業高校の里山コースの生徒に計画案の策定からステージの製作までを依頼し、整備を進めてきました。

完成式では、里山コースの生徒の他、資材の提供・技術指導に協力した企業に感謝状が贈られました。

10日は、竜南保育園の年中・年長園児も招かれ、完成したステージで歌を披露しました。 -

長谷小 創立50周年

伊那市長谷の長谷小学校が今年度で創立50周年を迎え、記念式典が10月31日に校内で行われました。

記念式典には長谷小の全校児童65人の他に長谷中の生徒や来賓、保護者が出席しました。

長谷小学校は昭和51年(1976年)に旧伊那里小学校と旧美和小学校が統合し開校しました。

福永佐枝子校長は「開校以来地域に支えられてきました。これからも地域全体で学校を作り上げていきたいです」と式辞を述べました。

記念式典のあとは小中合同音楽会が開かれました。

長谷中3年の南アルプス太鼓のオープニングで始まりました。

児童・生徒は劇や合唱を学年ごとに披露し、50年の節目を祝いました。 -

秋の火災予防運動 開始式

9日から始まっている、秋の火災予防運動の開始式が伊那市の上伊那広域消防本部で10日に行われました。

開始式には上伊那の消防署員や本部職員などおよそ30人が出席しました。

上伊那広域消防本部の中村晃消防長は「地域住民が安心安全に暮らせるように火災予防を周知してほしい」と訓示しました。

秋の火災予防運動は、火災発生の防止を呼びかけ、地域住民に防火意識を高めてもらおうと毎年行われています。

開始式の後、消防車両が出発し、上伊那全域で予防広報を行いました。

上伊那広域消防本部によりますと今年は、管内で9日までに73件の火災が発生していて、去年の同じ時期と比べて17件増加しているということです。

秋の火災予防運動は15日(土)までとなっています。

-

9月の有効求人倍率1.18倍

上伊那の9月の月間有効求人倍率は、前の月を0.04ポイント上回る1.18倍となりました。

9月の月間有効求人数は3,123人、月間有効求職者数は2,638人で、月間有効求人倍率は1.18倍となりました。

全国は1.20倍、県は1.26倍となっています。

雇用情勢について「求人が求職を上回っているものの求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として判断を据え置いています。

-

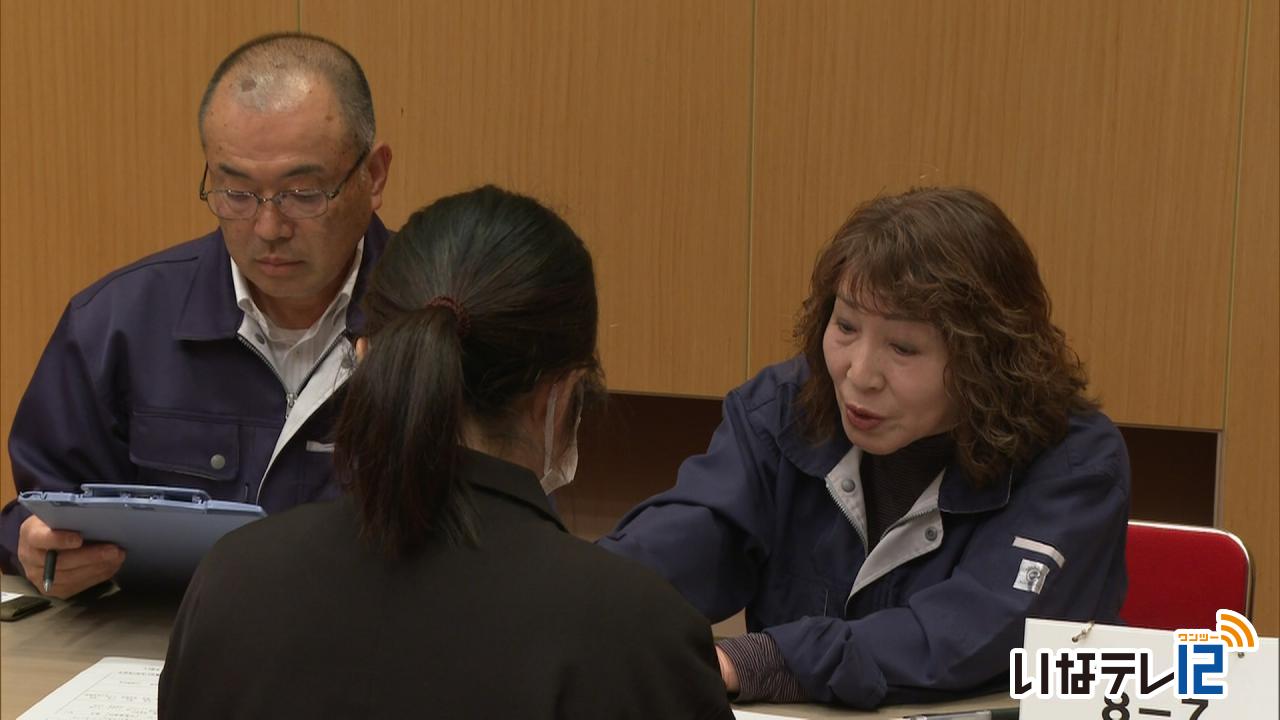

上伊那地域障害者雇用相談会

上伊那地域の障害者を対象にした雇用相談会が伊那市のいなっせで10日に開かれました。

相談会には求職者およそ100人が参加しました。

会場には上伊那の企業15社がブースを設け求職者に企業説明を行いました。

障害者の雇用促進を図ろうとハローワーク伊那が毎年この時期に開いているものです。

ハローワーク伊那管内の障害者雇用の状況は去年6月1日現在610人です。

参加した求職者は「気になる企業と直接話が出来て良かった」と話していました。

企業の採用担当者は「求職者の求めていることや悩みなどを聞きながら話を進めることが出来た」と話していました。

昨年度、ハローワーク伊那を通じた就職件数は224件で過去最高だということです。

-

県縦 上伊那チームが結団式

第74回長野県縦断駅伝競走大会の上伊那チームの結団式が7日伊那市役所で行われました。

結団式では上伊那チームの中村優希主将がユニフォームを受け取りました。

式には選手やスタッフなど約50人が出席し大会での健闘を誓いました。

上伊那チームは去年の大会で優勝し、今年は2年連続40回目の優勝を目指します。

結団式では「大会に勝つ」にかけてソースかつ丼を食べて必勝を祈願しました。

県縦断駅伝は16日に松本市から飯田市までの14区間98.72キロをタスキで繋ぎます。

中継所となっているJA上伊那南箕輪支所前は午前10時47分ころ、伊那市保健センター前は午前10時58分ころ先頭ランナーが通過する予定です。

伊那ケーブルテレビでは大会の模様を16日午前7時50分から122チャンネルで生中継します。

-

南箕輪村村長杯少年サッカー大会

第36回南箕輪村村長杯少年サッカー大会が、9日に、大芝高原陸上競技場で開かれました。

大会には、地元の南箕輪FCjr.の他、県外からの2チームを含む16チームが参加しました。

南箕輪FCjr.親の会が毎年開いているものです。

大会は、トーナメント制で、前後半15分ハーフの30分ゲームを予定していましたが、雨のため前後半なしの20分ゲームで行われました。

20分で決着がつかず、PK戦になる試合もありました。

主催した南箕輪FCjr.親の会では、「コンディションが悪い中、ハツラツとしたプレーを見ることができた。6年生を中心にさらなる技術の向上を目指して欲しい」と話していました。

1512/(月)