-

高遠中生徒制作のポップ 書店に

伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が作った、本の販売促進ポップが、福島の平安堂伊那店で展示されています。

平安堂伊那店の児童書コーナーに、高遠中の生徒が制作したポップ5点が本と一緒に展示されています。

国語の授業で、学校図書の紹介したい1冊を選んでキャッチコピーを考え、美術の授業でポップに仕上げました。

1、2年生の72作品の中から平安堂が5作品を選考し、17日から店内で活用されています。

高遠中の生徒が制作したポップは、11月中旬まで展示されます。

-

VC長野の選手が南原保育園で運動教室

バレーボール男子国内最高峰のSVリーグで開幕2連勝し、現在単独首位のVC長野トライデンツの選手が、28日南箕輪村の南原保育園を訪れ、運動教室を行いました。

28日は年長園児46人が、VC長野トライデンツの難波宏治選手と山田航旗選手と一緒に体を動かしました。

子どもたちは、選手の足の下をくぐったり、選手が持ったボールにタッチをしていました。

選手による運動教室は、子どもたちに運動に親しみ、チームを知ってもらおうと、村内4つの保育園で行われました。

運動教室では、風船をボールに見立ててゲームを楽しみました。

VC長野トライデンツは、25,26日に行われた開幕戦で日本製鉄堺ブレイザーズに2勝し、現在単独首位となっています。

難波選手は「みんなの応援が力になります。ぜひ会場で応援してください」と話していました。

VC長野は、次回11月1日にホームでウルフドッグス名古屋と対戦します。

-

伊那西芸術祭 11月から

伊那市の伊那西地区全域を使ったイベント、伊那西芸術祭が11月1日から1か月行われます。

27日は、ますみヶ丘公民館で記者会見が開かれ、主催する伊那西地区を考える会のメンバーが概要を説明しました。

伊那西芸術祭は、伊那西地区の魅力を知ってもらおうと、去年から行われています。

期間中は、伊那西地区にある7つの公民館を回ると景品が当たるクイズ・スタンプラリーや、インスタグラムで応募するフォト・コンテストが開かれます。

11月15日は、伊那西小学校に地域住民や児童の作品が展示されます。

最終日の11月30日には、たき火を囲みながら、伊那西地区の野菜で作る豚汁を味わうほか、維者舎、カモシカシードルといった酒の振舞いが予定されています。

伊那西芸術祭は11月1日から開かれます。

詳しい会場などは、QRコード、もしくは伊那西地区を考える会のホームページをご覧ください。

-

富県小6年生 松茸学ぶ

伊那市の富県小学校6年生の児童は、学校近くの山で28日に松茸について学びました。

この日は、学校近くの山に6年生の児童19人が登り松茸を探しに行きました。

松茸は日光が程よく当たるところに生えやすいということで、枝木の伐採や落ち葉をかき分けて整備をしました。

富県小では毎年、地元の住民で作る福地松茸増産の会の協力で学習を行ってきました。

高齢化により昨年度で会は解散してしまいましたが、子どもたちが楽しみにしていると知り、元会員が引き続き協力しました。

整備の後は、松茸狩りを行いました。

今年は夏の暑さや雨が降らなかった影響で不作ということですが、児童は一生懸命探していました。

見つかるのは、ちがうキノコ。

20分以上探しましたが、この日は見つかりませんでした。

学校に帰ってくると、地元住民が採ってきた松茸で、お吸い物を作りました。

松茸ご飯も用意され、みんなで味わいました。

橋爪さんらは「この経験を思い出して、今後も地元を好きでいてほしい」と話していました。

-

長崎県大村市の桜 伊那市に植樹

伊那市の市役所西側の芝生エリアで28日、長崎県大村市から贈られたオオムラザクラの植樹式が行われました。

この日は伊那市や長崎県大村市の関係者などが出席し、植樹式が行われました。

植樹式ではオオムラザクラの苗木1本が植えられました。

1989年に高遠町で開かれたさくらサミットに大村市も参加し、伊那市にオオムラザクラが贈られ、花の丘公園に植えられました。

残念ながらその桜は枯れてしまいました。

今回、伊那市と大村市に事業所がある伸和コントロールズ株式会社の提案で、再び伊那市に桜が贈られました。

オオムラザクラは国の天然記念物で、大村市の花に指定されています。

鮮やかなピンク色で、花びらが多い八重桜です。

オオムラザクラは市役所西側の芝生エリアに植えられました。

-

伊那市で断水 70戸に影響

27日午後4時ごろ、伊那市西町城南町や西春近小出一区、二区周辺で断水がありました。

断水があったのは、伊那市西町城南町や西春近小出一区、二区周辺のおよそ70戸です。

市によりますと、城南町団地近くで行っている下水道工事の現場で、水道管が抜けてしまったということです。

土を深く掘る作業中に、土の圧力が無くなり抜けたものと見ていて、業者のミスではなく水道管の老朽化が原因だということです。

伊那市は断水に対応するため、きのう午後5時半ごろから小出一区公民館と山本公民館西側のグラウンドに給水車を配備しました。

断水は27日の午後11時20分頃復旧しました。

-

箕輪町でフェンシング全国大会

フェンシングの年齢別の2つの全国大会が11日から13日の日程で箕輪町の社会体育館で開かれました。

13日は、17歳以上20歳未満の全国ジュニア・エペ選手権大会の準決勝・決勝が男女別に行われました。

国内ランキング対象大会で、上位入賞者には来年の春に開かれる世界体会出場のポイントが与えられるということです。

3日間を通して、300人以上が出場しました。

そのうち上伊那からはおよそ20人が出場しました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、箕輪町出身で日本体育大学1年生の有賀尚迪さんがジュニア・エペ男子の部で6位入賞となりました。

-

第39回伊澤修二記念音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える記念音楽祭が、25日に伊那市内で行われました。

音楽祭は、1部と2部に分かれ行われました。

第1部は、高遠町文化体育館を会場に、高遠北小学校、高遠小学校、高遠中学校、長谷中学校、高遠高校の児童と生徒が、それぞれ歌や音楽劇を披露しました。

このうち高遠中学校は、伊澤修二が残した言葉に箕輪町の音楽家、唐沢史比古さんが曲をうけた「仰望」を全校生徒で歌いました。

また、東京芸術大学の学生によるサクソフォンカルテットも演奏を披露しました。

伊澤修二記念音楽祭は、高遠町出身の伊澤修二が東京音楽学校、現在の東京芸術大学の初代校長を務めたことが縁で始まり、今年で39回目です。

-

箕輪町 ソーラーウィーク大賞優秀賞

一般社団法人太陽光発電協会が、太陽光発電の取り組みについて評価する「ソーラーウィーク大賞」で箕輪町が優秀賞を受賞しました。

これは24日に役場で開かれた記者懇談会で発表されたものです。

箕輪町では、保健センターや図書館などの役場周辺施設や、ソーラーカーポートで太陽光発電を行っています。

太陽光発電設備設置の計画から実行までの過程、設置後の住民向けイベントの実施が評価され、2位にあたる優秀賞を受賞しました。

-

まほらいな市民大学入学式

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学28期生の入学式が10日ニシザワいなっせホールで行われました。

今年度は男性15人と女性20人の、合わせて35人が入学しました。

平均年齢は72.2歳で最高齢者は86歳、最年少者は47歳です。

式辞で学長の白鳥孝市長は「学ぶ楽しさ、人との出会いと絆を大切に励んでください」と話していました。

入学生を代表して中山哲夫さんは「仲間と触れ合うことで明るく楽しい学生生活を送りたい」と話していました。

市民大学は健康、芸術、人権など6つの分野を2年間かけて学びます。

-

安協の4人が緑十字銅章受章

交通安全の推進に尽力した人に贈られる交通栄誉章緑十字銅章の表彰伝達式が伊那市の伊那警察署で9日行われました。

4人が受章し、式に出席した3人が、駒津一治署長から表彰状を受け取りました。

緑十字銅章を受章したのは、伊那交通安全協会幹事の漆戸健治さん。

箕輪町交通安全協会女性部長の細井成子さん。

箕輪町交通安全協会副女性部長のルーカス尚美さん。

箕輪町交通安全協会監事の向山敏晴さんです。

駒津署長は、「管内は地道な交通安全活動が実を結び事故は減少傾向にある。今後も気を緩めずに活動していきたい」と話していました。

受章者を代表して漆戸健治さんは「安協の役員だという認識を持ち、交通安全私からという意識で取り組んでいきたい」と謝辞を述べました。

-

無人VTOL機使って物資運搬 輸送飛行デモ

伊那市と川崎重工業株式会社が2021年度から進めている無人の航空機による山小屋への物資輸送に向けた輸送飛行デモンストレーションが27日、伊那スキーリゾートで行われました。

27日は、無人垂直離着陸機VTOLを開発した東京都の川崎重工業が、物資輸送のデモ飛行を行いました。

デモ機は、全長7メートルで、川崎製のエンジンで駆動し、およそ200キロの荷物を標高3,000メートルまで運ぶことができます。

2年前に行ったデモ飛行では、目視での操縦飛行でしたが、今回は無人地帯でのプログラミングによる目視外自律飛行を行いました。

現在開発中の自動荷揚げ・荷下ろしシステムも実演し、飛行しながら荷物を吊り上げていました。

現在、山小屋への輸送はヘリコプターに頼っていますが、パイロット不足などにより今後の物流の維持が課題となっています。

27日は、白鳥孝伊那市長の他、国や県の関係者などがデモ飛行を見学していました。

予定では、離陸地点に戻り荷物を切り離す予定でしたが、飛行中に推力が落ちたため、荷物を山中で切り離したということです。

川崎重工業では、推力が落ちた原因について調査するとしています。

市と川崎重工業では、2028年度の事業化を目指しています。 -

辰野町長選挙 武居氏が3選果たす

任期満了に伴う辰野町長選挙が26日に行われ、現職の武居保男さんが一騎打ちを制し3期目の当選を果たしました。

武居さんは、無所属現職2期目で、辰野町宮木の67歳です。

得票数は、武居さんが5,176票、元給食調理員で無所属新人の原佐由美さんが1,147票で、4,029票差で3期目の当選を果たしました。

投票率は、42.35%で、選挙戦だった8年前の町長選を28.74ポイント下回っています。

武居さんの任期は、11月12日からの4年間となっています。 -

伊那谷の所蔵品「蝶・昆虫の標本」

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

24日は、伊那市創造館所蔵の「蝶・昆虫の標本」です。

-

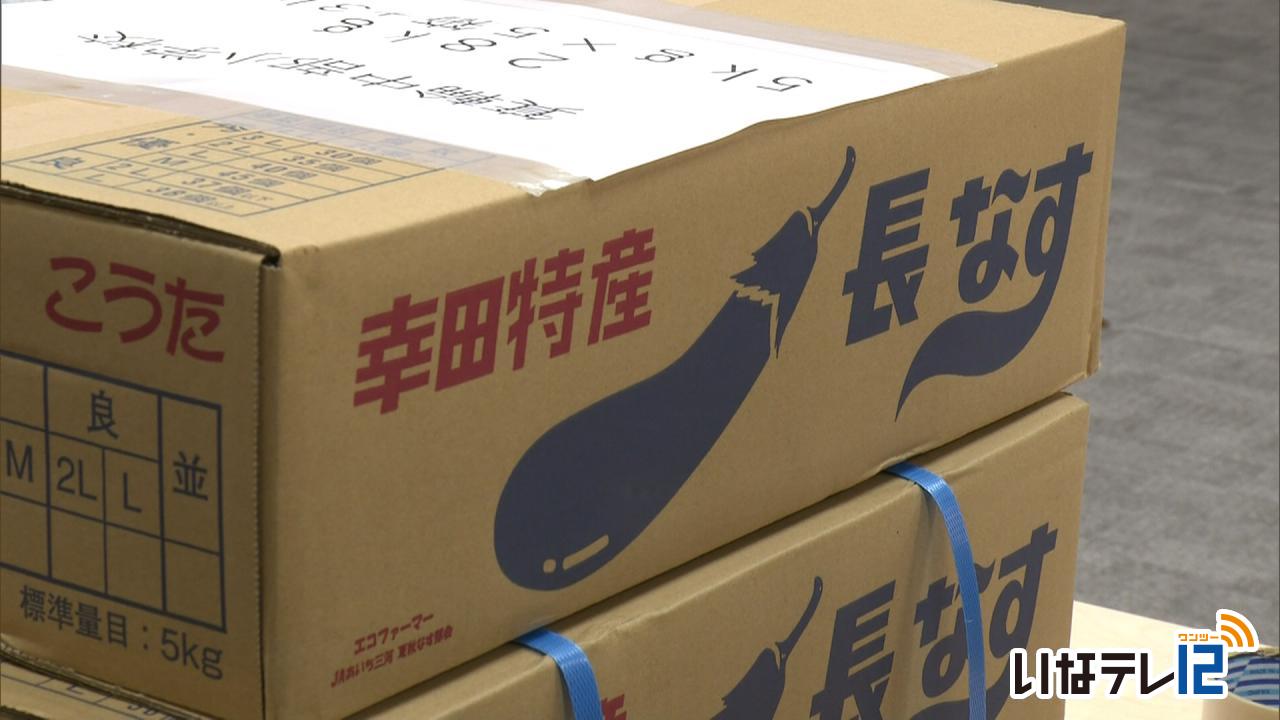

幸田町から箕輪町へ なす寄贈

箕輪町と姉妹都市協定を締結している愛知県幸田町からなすが寄贈されました。

28日から町内全ての保育園、小中学校の給食でなすを使った献立が提供されます。

27日は、箕輪町役場で職員4人が仕分作業を行いました。

なすは幸田町の特産品です。

姉妹都市協定締結記念として寄贈されました。

27日は段ボール12箱分、合計60キロのなすが箕輪町に届きました。

なすは27日と28日の2日間、箕輪町に届き、町内全ての保育園、小中学校の給食の献立に28日から3日間かけて使われます。

箕輪町は11月下旬にりんごを幸田町に贈るということです。

-

御園区民祭 区民でにぎわう

伊那市御園区の区民祭が26日御園区民館で行われました。

御園区民祭では、御園営農実践組合による農産物の販売が行われ、地域で採れた野菜などが販売されました。

また、オリジナルの石焼き芋用の釜で作った焼き芋も販売されました。

思沢川のホタルを育てる会の餅つきの実演では、子供たちも一緒になって餅をついていました。

区民館では盆栽や書など住民の作品が展示されました。

おもちゃが当たる抽選会もあり、訪れた人たちでにぎわっていました。

御子柴健夫区長は「祭りを通して区民の関係性を深めていきたい」と話していました。

-

「ふれあい広場」でふれあい~な万博

伊那市の福祉の祭典「ふれあい広場」が伊那市福祉まちづくりセンターで26日に行われました。

ふれあい広場には、地域の福祉施設やボランティアサークルが、物品の販売や体験ブースを出店しました。

このうち点字の点友会・六星会のブースでは、訪れた人たちが自分の名前などを点字で書いていました。

会場に設置されたステージでは、9団体が活動や演奏などを発表しました。

今年は大阪・関西万博にちなんで、海外の文化に触れることができる「ふれあい~な万博」が企画されました。

世界の民族衣装を着ることができるコーナーでは、親子連れが写真を撮影していました。

くす玉の中に菓子を入れ、棒でたたき割るメキシコの文化「ピニャータ割り」も行われ、子どもたちが楽しんでいました。

伊那市社会福祉協議会では「祭りを通して個性を尊重し合う福祉のまちづくりを目指していきたい」と話していました。

-

霜町ハロウィン

伊那市高遠町の商店街でハロウィンイベントが26日行われました。

高遠町の商店街では、様々な仮装をした子どもたちの姿が見られました。

また、今回は特別企画として信州プロレスのメンバーが会場を盛り上げていました。

ハロウィンイベントは、商店街の活性化を目的に商店主らでつくる霜町実業団が企画したもので、今年で8回目です。

-

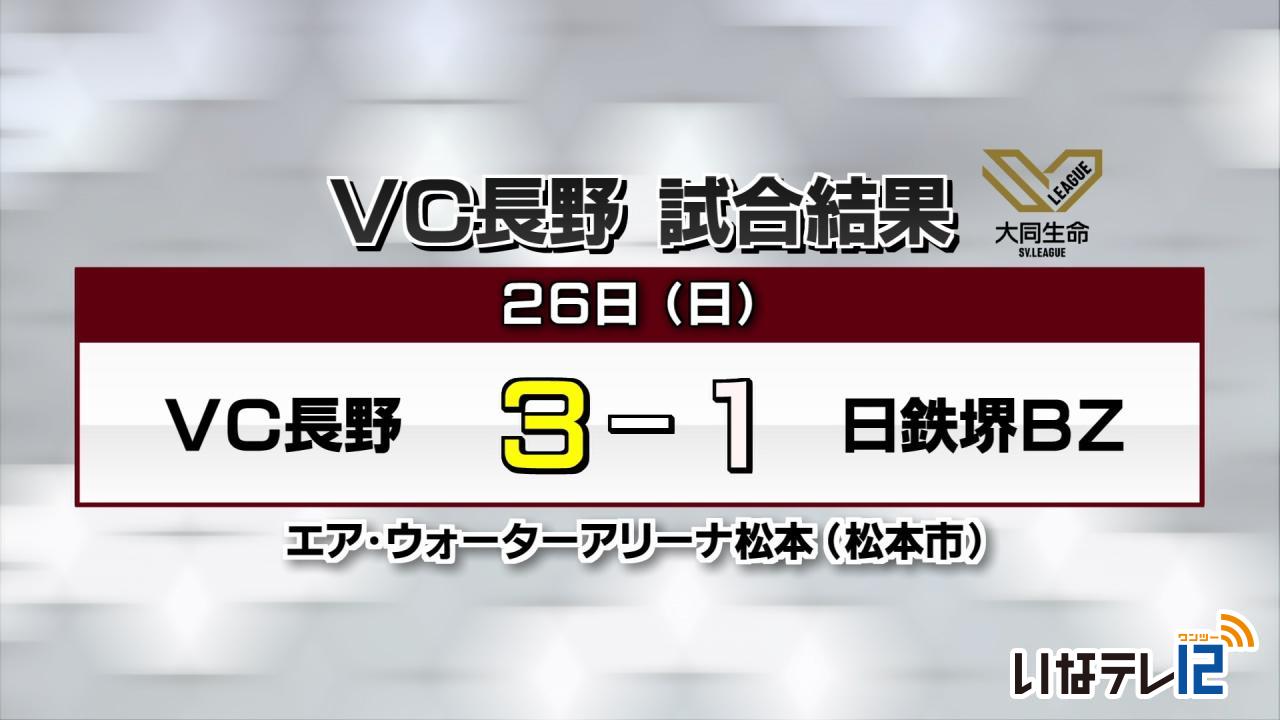

VC長野 開幕2連勝スタート

バレーボールSVリーグ男子VC長野トライデンツは26日もホームで勝利し開幕2連勝しました。

VC長野トライデンツは、ホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦しセットカウント3対1で勝利しました。

次回は11月1日ANCアリーナ(安曇野市)でウルフドッグス名古屋と対戦します。

-

伊那中央RC 植林道具を伊那市へ寄贈

伊那中央ロータリークラブは、森林教育に役立ててもらおうとテントやノコギリなどの植林道具およそ10万円相当を伊那市へ26日寄付しました。

伊那中央ロータリークラブでは、西春近の市有林で植樹を行う予定でしたが雨の為一部のみ行いました。

開会式は会場を変更し、かんてんぱぱガーデン健康パビリオンで行われ、会員や植樹を一緒に行う予定だったアルプスい~なちゃんソフトボールクラブのメンバーなど40人が出席しました。

井上修会長は「木は山や川、海の自然を守っています。自然や森林を大切にしていきましょう。」と話していました。

また、伊那中央ロータリークラブは森林教育に役立ててもらおうと、テントやノコギリなどの10万円相当の植林道具を伊那市へ寄贈しました。

ヤマザクラやコナラ合わせて150本は、今週中にロータリーの会員が植樹するというという事です。

-

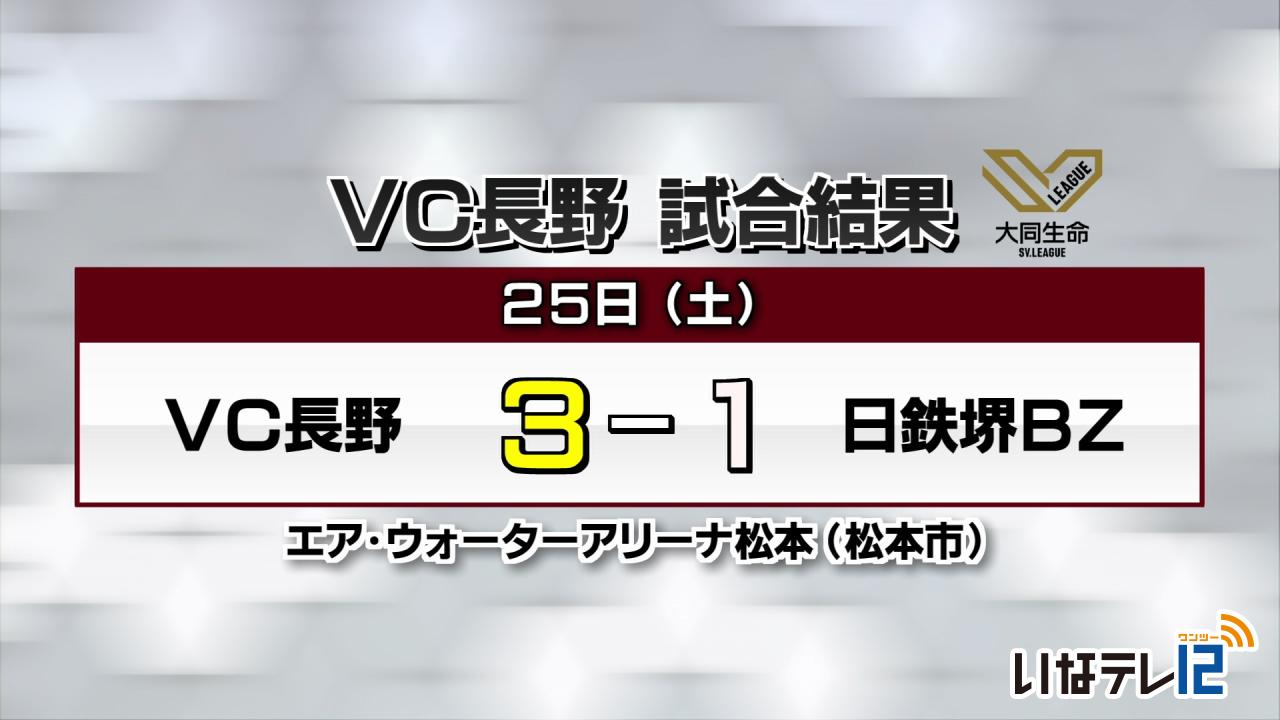

VC長野 25日の試合結果

バレーボールSVリーグ男子、VC長野トライデンツは25日の開幕戦を白星で飾りました。

VC長野トライデンツは、ホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦し、セットカウント3対1で勝利しました。

26日も、ホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦します -

高校生が企画 17とりどり祭

伊那市の高校生たちが企画したイベント「17とりどり祭」が、JR伊那北駅周辺で25日に開かれました。

このイベントは、伊那北高校、伊那西高校、上伊那農業高校の生徒でつくる実行委員会が主体となって企画したもので、今年で2回目です。

街のにぎわいづくりと次世代の育成を目的に、伊那商工会議所がサポートしています。

25日は、JR伊那北駅からきたっせまでのおよそ200メートルが歩行者天国となり、高校生が考えた体験ブースや、高校生と菓子店がコラボしたオリジナル菓子の販売などのブースが並び、家族連れなどでにぎわいました。

高校生が考えた、現在の山寺と昭和30年ごろの風景写真を並べてデザインしたTシャツなども並んでいました。

また、縦40センチ、横30センチの大型の札を使った百人一首大会も行われ、参加者が札を取り合っていました。

JR伊那北駅前に設けられたステージでは、高校生バンドの演奏や、高遠高校書道部による書道パフォーマンスなどが披露されました。

曇りがちのあいにくの天候となりましたが、多くの人たちが高校生のアイデアを生かした催しを楽しんでいました。 -

信州伊那新そばまつり26日まで

伊那市西箕輪のみはらしファームでは、25日と26日の2日間、「信州伊那新そばまつり」が開かれています。

会場では、標高850メートル以上の畑で育った信州伊那プレミアムそばを100%使用した新そばが、1杯700円で提供されています

信州伊那プレミアムそばは、昼夜の寒暖差が大きいため味や香りの成分が豊富に含まれている高品質なそばだということです。

そばは、せいろそば、かけそば、焼き味噌を溶いた辛つゆで食べる行者そばの3種類から選ぶことができ、揚げたての旬の野菜の天ぷらも提供されています。

訪れた人たちは、打ちたての新そばや天ぷらを味わっていました。

25日は伊那弥生ケ丘高校吹奏楽部による演奏も行われ、会場を盛り上げていました。

このイベントは、信州伊那 秋のそば満喫月間の第3弾として行われ、11月には高遠城址公園や西春近公民館でも、そば祭りが予定されています。

-

手良秋まつり 多くの人でにぎわう

伊那市手良地区の地域活性化イベント、手良秋まつりが25日に手良小学校で行われました。

秋まつりでは、焼き鳥や焼きそばなどおよそ30のブースが並び、多くの人でにぎわいました。

手良小学校2年生は郵便局の模擬店を出店しました。

手良小学校の児童に手紙を書いて手作りのポストに投函すると、後日2年生が届けてくれる仕組みです。

ステージ発表もあり、地元の小学生などがダンスを披露し会場を盛り上げていました。

秋まつりは地元の住民で作る手良秋まつり実行委員会が開いたもので、今年で3回目です。

実行委員会では「多くの人が訪れ、楽しんでもらえた。これからも地元を盛り上げていきたい」と話していました。

-

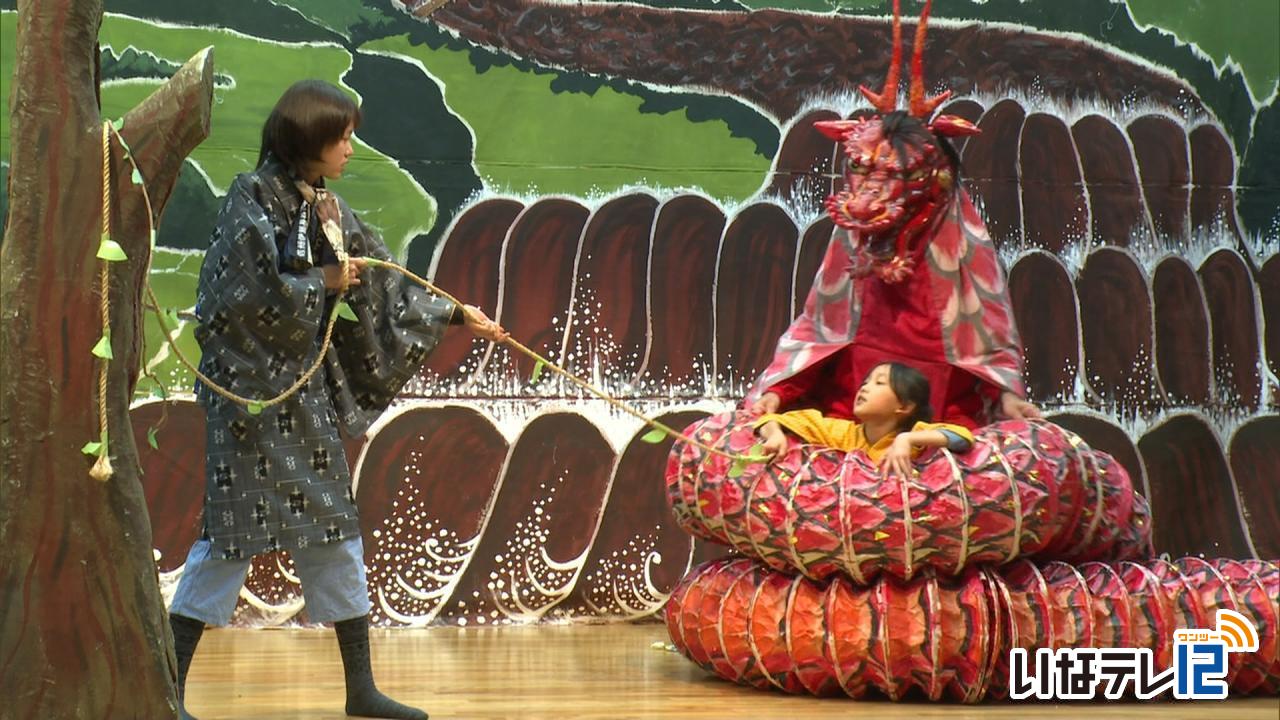

中尾歌舞伎 「三六災害半世紀」本番に向け稽古

伊那市無形民俗文化財に指定されている伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎・中尾歌舞伎の公演が、11月9日に中尾座で行われます。

23日夜は、中尾座で衣装を身に着けて稽古が行われました。

演目は、「三六災害半世紀」です。

昭和36年に伊那谷を襲った三六災害を題材にしたオリジナルの演目です。

4月の定期公演で上演したところ好評で、再演を望む声があったことから、伊那ロータリークラブの協力で11月9日に公演を行います。

主役「忠勝」の子ども時代を演じるのは、長谷中1年生の三浦 香さんです。

土石流に流されて亡くなる忠勝の妹役を演じる伊那西小3年の茅納 晴さんです。

-

高校入試 第1回予定数調査

長野県教育委員会は、来年度の高校入試の志願者を対象に行った1回目の予定数調査をまとめ、24日に発表しました。

辰野普通は、前期42人、

後期59人です。

商業は、前期15人、後期19人です。

-

VC長野 25日にシーズン初戦

レーボール男子、国内最高峰リーグのSVリーグが、24日に開幕しました。

南箕輪村を拠点に活動するVC長野トライデンツは、25日に初戦を迎えます。

23日、初戦を控えたVC長野の選手たちは、南箕輪村の村民体育館で調整を行っていました。

VC長野が所属するSVリーグは、24日に開幕し、今シーズンは10チームで優勝を争います。

VC長野は、今シーズン、長野市出身でオリンピック出場経験もある松本慶彦選手や、3人の外国人選手など6人の選手が新たに加入し、総勢19人で試合に挑みます。

昨シーズンは、過去最多の10勝をあげ、10チーム中9位でした。

VC長野の開幕戦は、25日(土)に松本市のエア・ウォーターアリーナ松本で行われ、日本製鉄堺ブレイザーズと対戦します。

今シーズンは全44試合が予定されていて、VC長野は6位以内、プレーオフ進出を目指します。

-

ペレットストーブフェア 25日まで

木質ペレットを燃料とするペレットストーブフェアが、伊那市高遠町の上伊那森林組合バイオマスエネルギー工場で、25日まで開かれています。

このフェアは、再生可能エネルギーの利用促進とペレットストーブの普及を目的に、上伊那森林組合が開いたものです。

会場には、40万円から100万円の国内外7社のメーカーのペレットストーブが展示されています。

中には、自宅にWi-Fi環境があれば、外出先からでもスマートフォンで電源を入れられる最新モデルもあります。

訪れた人は、担当者の説明を聞いて購入を検討していました。

上伊那森林組合では、上伊那地域のカラマツやアカマツを原材料として、燃料用木質ペレット「ピュア1号」を生産しています。

この「ピュア1号」は、日本木質ペレット協会による品質認証第1号を受けた製品で、燃焼効率が高く灰が少ないなど品質の良さに定評があるということです。

環境意識の高まりを背景に需要は年々増加し、昨年度の販売量はおよそ4,500トン。

販売開始以来右肩上がりに伸びていて、生産体制を強化するため今年度、新たに製造ラインを増設しました。

ペレット人気の高まりで、長野県をはじめ上伊那地域の市町村では、ペレットストーブ購入に対する補助事業が実施されていて、フェアではこの補助制度についての詳しい説明も行われています。

ペレットストーブフェアは、25日まで、伊那市高遠町の上伊那森林組合バイオマスエネルギー工場で開かれています。

-

伊那在来そば刈り取り作業

かつて伊那市の西部地域で栽培されていたとされる「伊那在来そば」の刈り取り作業が、南箕輪村の信州大学農学部の圃場で23日行われました。

圃場では信州大学農学部の学生など約10人が作業を行いました。

伊那在来そばは1980年代まで伊那市の西部地域で栽培されていたとされています。

伊那市と信州大学農学部は、地域振興につなげようと、この在来そばを復活させる事業、「伊那在来そばREBORNプロジェクト」を立ちあげ、今年で3年目となります。

昨年度はそばがきによる食味調査を行い、長野県の主力品種、信濃1号と比べて香ばしさとうまみが強かったということです。

今年度は信大農学部の圃場など約150平方メートルで栽培していて麺にして食味調査を行う計画で20キロほどの収量を目指しています。

-

90代女性が通帳をだまし取られる

上伊那郡内の90代女性が預金通帳をだまし取られる特殊詐欺被害が発生しました。

伊那警察署の発表によりますと被害にあったのは上伊那郡内の90代の女性です。

女性は今月上旬、警察官を名乗る男から電話やSNSのビデオ通話で「あなた名義で新しく口座が作られています」「事件捜査のため今持っている口座が凍結されてしまうかもしれない」「警察官が近くの見回りをしているので通帳を玄関前に置いてください」などと言われ、自宅敷地内に通帳を置き、だまし取られたものです。

その後、相手と連絡がとれなくなったことを不審に思い、警察に相談し、被害に気付いたものです。

きょう午後4時現在現金が引き出される被害は確認されていないということです。

伊那署では、警察官が事件の捜査名目でSNSを利用して通帳や現金などを要求することはないとして、被害防止を呼びかけています。

1512/(月)